托勒密的数学知识论

邓可卉

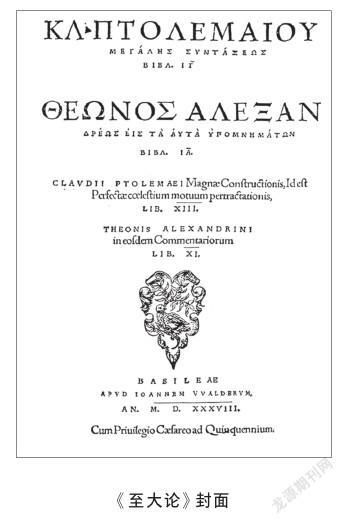

《至大论》对数理天文学的合理论证有着高度技巧性,這本体现古希腊传统的经典数理天文学杰作,其建立的几何模型方法影响了后世天文学的发展。但从写作风格来看,全书很少披露作者的个性及其哲学观点。国外对托勒密(Ptolemy, 100?—165?)哲学的最早研究是19世纪的文献学家波尔(F. Boll)做的,他认为《至大论》卷1.1来源于亚里士多德的《形而上学》。[1]陶布(L. Taub)的《托勒密的宇宙》一书回应了波尔,提出托勒密的语言词汇并不是亚里士多德主义的,而他关于天文学在伦理道德上的好处是柏拉图主义的。[2]但这一观点遭到学术界的质疑,理由是《至大论》卷1.1只是一个可接受性的引言,并不能完整呈现托勒密的理论哲学观。[3]最近10年菲克(J. Feke)做了一个新的研究,她没有回答前面的问题,而是结合托勒密的其他著作来分析其哲学观点[4,5]。可见,到目前为止国外对单纯的《至大论》卷1.1表述的内容并没有达成共识。至于国内,《至大论》的翻译付之阙如,所以相关研究更少。

《至大论》序言简短而完整地陈述了托勒密的理论哲学思想,特别是他的数学知识论,这也成为考察《至大论》几何模型构建思想的重要依据。本文就三个问题展开,每一个问题的涵盖范围越来越小,主题也越来越聚焦,如同托勒密在其序言中的展开顺序一样,本文的重点落在数学及数学的分支天文学上。毫无疑问,托勒密的理论哲学观点受到了古希腊有关思想的影响,但是,这些影响多大程度上反映了托勒密自己思考的结果,以及这些思考及观点有什么具体含义?都是本文要讨论的问题。

实践哲学与理论哲学的关系问题

纵观《至大论》卷1.1,可以看出托勒密主要论述了以下三方面内容。首先是关于实践哲学与理论哲学的关系。托勒密在序言中说:“我认为真正的哲学家能完全正确地把哲学中的理论部分和实践部分区分开。因为,即使实践哲学在成为实践哲学之前原本是理论的,但人们还是能够看出二者之间存在巨大不同:首先,许多人即使不用教导就可能拥有一些美德,但如果要对宇宙进行理论性的理解,没有教导是不可能的;此外,人们在第一种情况下(实践哲学)获取的最大利益来自实际事务中持续不断的实践,而在另一个(理论哲学)中获取的最大利益则来自理论的进步。”[6]

这里有三层意思:首先,理论哲学很重要;其次,与一些美德“与生俱来”不同,对宇宙的学习与理解依赖于理论的进步;第三,理论哲学中最重要的事情就是理论的进步和知识的增长。

从这一段话中可以看出托勒密调和了柏拉图(前427—前348/347)与亚里士多德(前384—前322)的学说,因为首先在他看来,理论哲学与实践哲学根本上是具有联系的,这是继承了柏拉图的思想。

在《理想国》中,柏拉图认为区分实践哲学和理论哲学是不必要的。他说:“无论哪一个城邦,如果不是经过艺术家按照神圣的原型加以描画(柏拉图在这里用艺术家画画比喻哲学家治国),它是永远不可能幸福的。”[7]这里意思是说,哲学家按照原型管理城市,使它变成最幸福与公正的状态;对神思考后,哲学家能以最好的方式管理城市。显然这里的实践哲学是依赖于理论哲学的。又如在《理想国》中说:“一旦看见了善本身时,他们得用它为原型,管理好国家、公民个人和他们自己。”[7]也表现出实践哲学依赖于理论哲学的倾向。但是托勒密认为,真正的哲学家能够正确地把理论哲学从实践哲学中区分出来,也是必要的。事实上亚里士多德就做了这些工作,所以初步判断,托勒密也继承了亚里士多德的思想。

亚里士多德是最早将知识进行系统分类的哲人。在《形而上学》第六卷中,亚里士多德把所有科学都称为广义的哲学,就理论知识而言,物理学研究那些运动的却不能和质料分离的本体(即具体事物),数学研究那些不运动的却又是在质料之中不与质料分离的本体(即数),而形而上学却研究那些自身并不运动而又可以与质料分离的(就是抽象的)本体。他说:“这一门学术所探求的原因,于我们看来就很像是神的作用。这样,理论知识就该有三门,数学、物理学以及我们可称之为神学的这一门学术[8]。”亚里士多德对神学、物理学和数学的定义从本体论角度完成,他说:“既然每一门科学都必然对是什么有所认识,并把它当作本原,所以就必须注意自然哲学家是怎样下定义的,怎样把握实体原理的。”[9]

托勒密在序言中关于“二者存在大不同”表达了他本人的主张。他首先认为,许多人即使不用教就可能拥有一些美德,但如果要对宇宙进行理论性的理解,没有教导是不可能的。这与柏拉图和亚里士多德的思想都有所不同。这句话的含义是,一些美德是先天的,不用教;美德具有行为学特征[10],它可以视作隐藏在实践背后的存在,但是宇宙理论知识的增长必须依靠教导。其次,在他的序言中,托勒密已经把亚里士多德的实践知识和理论知识上升到了实践哲学和理论哲学的层面,并且认为理论哲学得益于理论的进步,同样,实践哲学得益于持续不断的实践。可见,托勒密认为理论哲学是一个持续不断的进步过程,他关注知识(理论的和实践的)的进步与增长。从下文的论述中可以进一步看到,托勒密本人的理论哲学动机和系统是独立而成熟的。

对理论哲学三个分支的定义及其依据

托勒密接下来继续分析了亚里士多德的理论知识,他说:“亚里士多德也非常恰当地把理论哲学分为三大主要分支,即物理学、数学和神学。”托勒密在这里用一个“也”字既说明他的理论的继承性,但是也强烈暗示与其有不同。托勒密对三分知识的观点是完全独立于亚里士多德的。

首先,关于亚里士多德定义的“第一哲学”——神学主要是研究“第一推动者”(prime mover)[11],而托勒密认为神学是关于宇宙“第一运动的第一因”(the first cause of the first motion)的研究,这里最主要的区别是托勒密认为“第一因”等同于亚里士多德在《物理学》卷八和《形而上学》卷十二中的“第一推动者”,但它是第一动因,而不是第一推动者。

从接下来的序言可以了解到,托勒密考虑神学对象时主要是它的两个特点,即不可感知的和不动的。他说:“如果人们只是认为宇宙的第一运动的第一因是由看不见的和静止的神性所操纵,那么涉及调查这个的理论哲学分支叫作‘神学。由于这一活动即使在宇宙的最高处,也只能被加以想象,且完全是和可知的现实分离的。”[6]托勒密沿袭了亚里士多德关于神学对象是不动的,但是他不认为它们能有绝对独立的存在,他只是认为它与可感知物体分离。除了它的不动性(“静止的”),托勒密关于第一运动的描述明显主要是它的不可感知性(即“看不见的”)。亚里士多德关于三门理论科学的核心是分离的和不可分离的、运动的和不动的,而托勒密没按照这两对基本矛盾定义它们。托勒密处理了和数学、物理学对象有关的运动,但没有讨论它们是否可分离。他认为物理学对象具有“永久运动”,用月下天的可感知性区分它们,他说:“另一方面,研究物质的和永动的特性,以及自身的‘白、‘热、‘甜、‘软等诸性质的这个理论哲学分支,人们可称之为‘物理学,这样的存在秩序大部分位于可朽的物体之中和月下领域。”[6]托勒密概括了物理学对象主要是月下天,它们大多数存在于月球层下面。物理对象的四个可感知特点分别是白、热、甜、软。它们都存在永久变化,这个变化也包括“可朽性”。

托勒密也定义了数学对象:“理论哲学第三个分支(数学)决定了包括形式和各处运动的性质,研究诸如形状、数量、大小、位置、时间这类的,人们可以定义为‘数学”[6]。各处运动是数学研究的对象①,但不是数学区别于神学和物理学对象的要素。

托勒密接下来说:“我们由此得到,理论哲学的前两个分支理应被称作推测而不是知识:对于神学来说,是由于它的完全不可见和不好把握的性质,对于物理学来说,则是由于物质不稳定和不清楚的性质;因此不要对哲学家对上述两者达成共识抱有希望;如果人们以严谨的方式获取知识,只有数学能对它的献身者提供确信、不动摇的知识。因为它的证明是由不可辩驳的方法即算术和几何推演得到的。”[6]

托勒密在思考人类产生知识或者只是猜测的区别是来源于认识论和本体论两个依据,上述引文中关于物体的可感知性和清晰性是认识论特点的,而它的稳定性是本体论特点的。亚里士多德在《论灵魂》中曾经探讨过物体的可感知性[12]。对托勒密来说,就第一标准——可感觉的而言,神学的对象“第一推动者”是不可感知的,因此神学不能产生知识。神学的对象完全不好把握,因此神学是猜测性的。而物理学和数学对象是可感知的。托勒密的物理学对象的例子是特殊感知——只能由一种感官感知到,而他的数学对象的例子是“共同感知”——由不止一种感官感知[4]。

托勒密除了考虑物理学和数学对象的可感知性,它们是否是稳定的和清晰的将分别决定了在研究它们时产生的是知识还是猜测。数学的对象是稳定的,又是清晰的,所以数学产生知识,知识是永久的;并且永久运动是数学的研究对象。另外,稳定性和清晰性并行共存,稳定的对象也是清晰的。而物理学对象不稳定和不清楚的性质使得对它的研究只能是猜测。

接下来,如何理解托勒密关于神学对象的不可见和不好把握?不可见说明神学对象是不可感知的,而不好把握是相对于天文学而言的:虽然神学与天文学面对的是共同的研究对象,但是,对托勒密来说,能通过数学手段进行完整清晰描述的就是天文学,反之,即使运用数学手段也只能合理猜测的就是神学。

概括来说,亚里士多德从本体论角度对神学、物理学和数学严格进行等级分类,神学是研究分离的不动的事物;物理学是研究可分离的运动的事物;数学是研究不分离的且不运动的事物。按照这样的标准区分,神学是最不可辩驳的,比物理学和数学等级地位都高。而托勒密从本体论和认识论双重角度对三门科学的等级重新考虑,在他看来,神学是不可感知的,物理学和数学是可感知的;虽然它们都可感知,但是物理学对象是不稳定和不清晰的,数学对象是穩定的和清晰的;所以神学和物理学只能被猜测,而只有数学能产生知识。

柏拉图在讨论数学的三个重要特征时认为数学具有清晰性和稳定性,同时他也认为数学对象是分离的、无形的和不可感知的[13]。他曾经说:“数学家如果在几何学里从可能性与相似性来进行推导,那他就一文不值。”[14]但是他在数学对象的不可感知性上与托勒密的可感知性又有不同。而亚里士多德认为数学对象确实可感知,但是在研究它们的时候当作是不可感知的,因为他说:“几何学也是这样。尽管其对象在偶性上是可感觉的,但是并不能把它们作为可感觉的东西,那么,这样的数学也不是研究可感事物的科学,当然也不是在此之外分离存在的东西的科学。”[8]。托勒密对知识三分的定义中涉及了可感知性、清晰性和稳定性,是通过调和并突破了柏拉图和亚里士多德的本体论和认识论观点得到的。

托勒密对数学的看法

按照托勒密,数学的对象介于物理学和神学之间,关于这个顺序他有一个陈述如下:“当数学位于其他两门学科之间时,其研究的主题就减弱了。首先它在有或没有感觉的帮助下,都能被看作是两门学科。其次,它是所有物质都具有的一种属性,不管是可朽的还是不朽的:因为那些永恒不变的事物在它们不可分离的形式中②,它与它们一起发生变化,尽管对于有着‘以太性质的永恒事物③,它也保持着它们不变的形式永远不变。”[6]

这里有几层意思:首先,神学对象不可感知,物理学对象可感知,而数学的对象虽然可感知,但有或没有感官的辅助都能被感知到,那么如何理解这句话?也许托勒密认为观测数学对象是可能的;只有当人们也观测物理学对象的同时,观测数学对象才是可能的,是参考对它们的感觉印象来思考它们;这也可能是独立于感觉的思考,这时可以视作数学是不可感知的,类似于神学对象。

其次,数学的对象具有所有存在物的属性,包括可朽的与不朽的,前者如物理学对象的特点,因为它只能被独立的感官思考。后者如神学对象的特点,如以太天体。关于数学的这个特点为托勒密在下面论述数学对神学和物理学的贡献打下伏笔。

托勒密认为,数学对其他两门学科起作用。他说:“再进一步来说,它(数学)可以在(理论哲学的)另外两个分支的领域中起作用,其效果一点也不逊色于那两个领域。这是能够有助于神学研究的最好的科学。由于它是唯一能够对那些不动的和分离的活动性质做出合理猜测的科学。(数学能做到这一点)是因为它熟悉天体的属性,而这种属性一方面是可感知到的动和被动的属性,另一方面是永恒不变的,(我指的属性是)和运动及运动的设计有关。对于物理学,数学能做出一个重要的贡献,几乎每个物质的独特属性由于它各处运动的独特性而变得明显了。”[6]

在托勒密看来,人们虽然不能获得关于神学与物理学的知识,但是至少可以进行合理的猜测,这只能通过数学来实现。数学使得它对神学和物理学的认识能力达到极大。借助数学的应用人们可以对神学和物理学的特性做一个合理猜测。

首先,关于神学,它是数学的对象,从而也是天文学的对象,因为托勒密认为天文学是数学的一个分支。陶布认为,天体的运动和构型与通过数学对它的特性假以合理猜测的第一推动者具有共同特征[2]。这可以看作是托勒密建立其数理天文学的一个前提。另外,当托勒密声称他热爱数学特别是天文学研究时,他把天文学对象描述为神圣的、永久的和不变的。而以太天体是最恒久不变的;其次,天文学对象——天体的运动是绝对不变的。这里的绝对不变实际上是相对的,因为天体就它们的运动和构型而言不是绝对完美的④,但是和可见世界的其他成分相比仍然是完美的。因此一个人走近严密的数学,他就会熟练地考察清晰的数学对象,如天体的运动和构型,因此就产生出知识。

其次,天空和地球一样都具有物质特征。《至大论》序言开始就谈到,理论哲学三大分支所讨论的所有存在都是物质、形式和运动合成的,是为了揭示引起现象的原因。这个内容最初从柏拉图关于宇宙论体系的三大要素:形式、物质和作用者发展而来,柏拉图的主要动机是揭示理性在宇宙中的运作。亚里士多德进一步由此提出质料因、形式因、动力因,后又增加了目的因,这四种原因同时作用于所有物体,产生一系列不同的永久效应。对物质运动形式的探讨从希腊早期就已经开始,其基础是原子论和“四根说”,后来又发展了以太说。托勒密很好地吸收了先人们的思想,把在卷1.1所关心物体的特殊的、个别的、单一感觉等物理学特征,转化为具有物质属性的、并且包含了所有元素基本特性的月上天和月下天。然后进一步说明,数学对认识几乎每种物质的独特性有贡献。

托勒密重视对物体运动的观测所反映的基本特征:“人们能通过它是否做直线或圆运动,从不朽的中区分出可朽的,从轻的中区分出重的,并且通过它的运动是否朝向中心或远离中心,从主动的中区分出被动的。”[6]这就是说,一个物体是作直线还是圆的运动,显示了它的元素是可朽的还是不朽的;而如果它作直线运动,它的运动是朝向还是远离宇宙的中心又决定了组成它的元素分别是重的还是轻的、被动的还是主动的。

总之,数学对第一推动者的性质具有合理的猜测,对了解物理对象的性质有帮助。托勒密不仅提升了数学的价值,并且把传统的由哲学家从事的研究领域转为数学家的任务。因为他说:“这种做法我们要贯彻始终,不管是在平常的事务中,努力去获取一个高贵而有教养的性情,还是在知识学问方面花大量的时间教授那些数量众多且漂亮的理论,尤其是那些具体地应用了‘数学尊号的理论。”[6]托勒密对于具有“数学”尊号的理论所具有的严格而非经验、理性而非神秘的特点具有足够充分的阐述,也表现在《至大论》中一以贯之的数学化方法。他又说:“至于实际行为与性格中的德行,这门科学(数学),最重要的是,可以让人从与神性有关的恒久、有序、对称和平静之中看得更清楚,它使它的追随者们成为这种神圣之美的爱好者,使他们适应并改造他们的本性,以达到相似的精神状态。”[6]他不仅论证了数学是理论哲学中唯一能产生知识的一种类型,而且是理論哲学中唯一能完善道德的一种方式。

托勒密上面论述的后半段不仅反映了他对天文学科的认识,而且也表达了他的一般科学观。他认为,天文学坚持调查世界“永恒不变的事物”中“清晰而有序”的东西,这几个术语概括了天文学科的特点。对托勒密来说,永恒真理的陈述只能是关于永远不变的物质的[15]。《至大论》一书以数学和建立在数学基础上的天文学为主,这个事实呼应了他开篇就指出的,如果要对宇宙进行理论性的理解,没有教导是不可能的。这代表了托勒密本人的观点,也是他最擅长的领域。

此外,托勒密在序言结尾正面回应了柏拉图提出观测天文学是无用的观点,他说:“无论如何,就直至我们时代的过去而言,这归功于我们的观测和对更早观测的修正精度,以至于建议它可以被作为直指科学无用的一个备忘录,而不是卖弄学识。”柏拉图曾经在他的《理想国》中认为观测天文学“白白花了许多辛苦”,是无用的。[16]而托勒密天文学很好地把观测与理论结合起来。

需要说明的是,托勒密这种数学倾向的思考方式不是一贯的。在他的《行星假说》中,他改变了一味追求行星的几何证明方法,而是致力于行星物理运动模式。在他的《四卷书》中也反映了追求物理模式的风格。

总之,从《至大论》卷1.1可以看出,数学是托勒密序言关注的重点。他认为数学的对象具有所有存在物的属性,这决定了数学能够帮助神学和物理学进行合理猜测。托勒密心目中的数学是一种非常普遍的科学,因为它无论有或没有感觉的辅助都能被掌握;认识所有物质包括可朽的和不可朽的、一般物质和永久不变的以太天体都有数学的贡献。另外,数学引领了绝对确定的真理,它一旦建立,永不遭怀疑。这是因为数学真理通过算术和几何的逻辑证明得到。

托勒密的论证内容非常丰富,既基于他那个时代已有的古代哲学思想,又对数学的知识性有深切的体察和认识,为他在《至大论》中几何模型构建的合理性做了铺垫。此外,托勒密认为数学不仅是理论哲学中唯一能产生知识的一种类型,而且是理论哲学中唯一能完善道德的一种方式。

[本文获国家自然科学基金面上项目“《至大论》注释及其与汉代天文学的比较研究”(项目编号:11773006)、中央高校专项资金东华大学纺织文化研究基地项目(项目编号:21D111006)资助。]

① 在《至大论》中可以看到托勒密把数学应用于天球上的天体和地球上的物质运动的例子。

② 这里可以看出,托勒密在前面没有把“可分离的”作为区分知识的一个标准成为他论述数学可以为神学服务的一个论据。

③ 在亚里士多德物理学中“以太”有精确的意义:在月球上面的一切构成“较远的”物质,不同于任何地球上很稀疏且作圆周运动的物质。这种物质的另一个名称是“第五元素”。

④ 这里的运动和构型的不绝对完美性分别是指,天体的非匀速运动和在《至大论》卷8.4中讨论的固定恒星与地球的特殊构型,这两点中前者与完美的匀速圆周运动假设相悖,后者由于考虑了日月行星与地球和固定恒星的特殊构型也变得不那么绝对完美。这些问题是托勒密天文学必须要面对和解释的。

[1]Boll F. Studien über Claudius Ptolem?us: ein beitrag zur geschichte der griechischen philosophie und astrologie. // Jahrbücher für classische Philologie, supplement 1894 (21): 78.

[2]Taub L. Ptolemys universe: the natural philosophical and ethical foundations of Ptolemys astronomy. Chicago: Open Court Publishing Company, 1993, 32: 26-29.

[3]Bowen A C. Review of Ptolemys universe: the natural and ethical foundations of Ptolemys astronomy by Liba Taub. Isis 85: 1994, 1.

[4]Feke J. Ptolemy in philosophical context: a study of the relationships between physics, mathematics and theology. Doctoral Dissertation of University of Toronto, 2009.

[5]Feke J. Ptolemys philosophy: mathematics as a way of life. Princeton: Princeton University Press, 2018.

[6]Toomer G J. Ptolemys Almagest. Princeton: Princeton University Press, 1998: 35-37.

[7]柏拉图. 理想国. 郭斌和, 张竹明, 译. 北京: 商务印书馆, 1986: 309, 253,294-296.

[8]亚里士多德. 工具论·论题篇. 方书春, 译. 北京: 商务印书馆,1986.

[9]亚里士多德. 形而上学. 苗力田, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2003: 227-228; 268-269.

[10]马永翔. 德性是否可教——兼解柏拉图的《美诺篇》. 道德与文明, 2007: 5, 78-81.

[11]亚里士多德. 物理学. 徐开来, 译. //苗力田, 主编. 亚里士多德全集 第八卷. 北京: 中国人民大学出版社, 1991: 251-254.

[12] Aristotle. De anima. trans by Hamlyn D W. Oxford: Clarendon Press, 1968: 17-18.

[13]米勒. 柏拉圖哲学中的数学. 覃方明, 译. 杭州: 浙江大学出版社, 2017: 5-7.

[14]柏拉图. 泰阿泰德. 詹文杰, 译. 北京: 商务印书馆, 2015: 162.

[15]Pederson O. A survey of Almagest. Odense: Odense University Press, 1974: 29.

[16]劳埃德 G R E. 早期希腊科学. 孙小淳, 译. 上海: 上海科技教育出版社, 2015: 64.

关键词:托勒密 柏拉图 亚里士多德 数学知识 至大论 ■