论数字紧急状态的恢复机制

——以新冠疫情防控为例

沈伟伟

三获普利策奖的托马斯·弗里德曼(Thomas Friedman)断言,新冠疫情将是划时代历史事件——世界将分成新冠前(Before Corona)世界和新冠后(After Corona)世界。身处时代洪流中的法律人,不但要清醒应对迫在眉睫的法治挑战,也应深谋远虑新冠后的法治未来。而从宪法学视角观察,其中尤其突出和前沿、也恰恰是被当前宪法理论所忽视的,便是数字时代中如何从紧急状态恢复到日常状态,亦即“数字紧急状态的恢复”问题。

紧急状态,乃是宪法学的经典议题。在紧急状态下,部分适用于日常状态的宪制安排要接受临时调整,正如理查德·波斯纳(Richard Posner)所言:紧急状态下,宪法为免折断,就要弯曲。(1)“和任何易碎品一样,一部宪法不会弯曲,便会折断。”(Like any brittle thing, a Constitution that will not bend will break.)参见[美]理查德·波斯纳:《并非自杀契约》,苏力译,北京大学出版社2009年版,第3页。哪怕是对宪法文本作最教条式的理解,也不能否认因应紧急状态而对法律甚至宪法的临时突破。(2)有关Extra-legal Power(突破法律的权力)与Extra-constitutional Power(突破宪法的权力)的区分,在宪法学界早有争论。按照洛克以降的主流说法,在宪法框架设置紧急状态制度,目的便是为了让紧急状态下的特殊措施“违法,却不违宪”。参见Oren Gross, Chaos and Rules: Should Responses to Violent Crises Always Be Constitutional?, 112 Yale Law Journal 1011, 1096-1115 (2003)。限于篇幅,本文对此不予赘述。因此,大多数宪法文本都嵌入专门条款,构建应对紧急状态的特殊宪制。中国宪法也不例外。(3)有关中国宪法中紧急状态条款的分析,详见本文第一节。

可是,中国宪法中的紧急状态规范和理论,尚处于“发展中”状态。传统中国宪法规范和理论对于紧急状态的理解,更接近于战争和戒严状态。(4)在2004年修宪之前,新中国成立后的几部宪法及修正案中,从未出现“紧急状态”一词。原有的相近概念是“戒严”和“战争状态”。参见《宪法》第67、80、89条。详见本文第一节。这一制度可以追溯到法国宪法,早在1971年,法国宪法就区分了和平状态、战争状态和戒严状态。战争和戒严一旦结束,日常状态随即恢复。(5)例如,根据我国《戒严法》第12条规定:“实行戒严的紧急状态消除后,应当及时解除戒严。”同样,新冠疫情终会消散,紧急状态终须回归日常。但是,数字紧急状态的恢复,却并不如战争和戒严状态恢复那么容易实现。而中央提出的“疫情防控常态化”放在数字时代来理解,与其说是一种因应时局的权宜之策,毋宁说是数字紧急状态的必然后果。(6)有关现代社会紧急状态常态化的讨论,参见[法]本雅明:《历史哲学论纲》,张旭东译,载[美]汉娜·阿伦特编:《启迪》,生活·读书·新知三联书店2008年版。正如后文所述,哪怕不存在他国疫情输入的风险,数字紧急状态的疫情防控措施——至少在个人信息采集、国家信息监控领域——若不加干预,也将不可避免地趋向常态化。本文尝试打破传统理论的紧急状态和日常状态二分法,考察数字紧急状态与日常状态之间的模糊地带,及其所凸显的国家权力与公民基本权利的张力。只有当彻底掀开遮蔽此模糊地带的帷幕之时,我们才能够接近、进而理解其中的制度意涵;而或许只有到那时,我们才能更好地理解那个在宪法学术讨论中从未停歇的议题:何处是权力与权利的边界?

事实上,紧急状态触发的国家权力临时扩张与公民基本权利临时限缩之间的张力,是传统宪法理论的焦点议题之一。非但限于紧急状态当时,如果我们将考察时间维度拉得更长,紧急状态至少还在两方面会给公民基本权利带来长期挑战。其一,是模糊不清的紧急状态与日常状态的边界——若国家长期处于紧急状态,那么公民基本权利的限缩自然也就归于常态化。恐怖主义是最典型的例证——长期笼罩在恐怖主义之下的社会,必然难以确定回归常态的那道门槛。这一问题在9·11之后的美国宪法理论中,得到充分讨论。(7)Laurence Tribe & Patrick Gudridge, The Anti-Emergency Constitution, 113 Yale Law Journal 1801 (2004); Bruce Ackerman, The Emergency Constitution, 113 Yale Law Journal 1029 (2004); Sanford Levinson & Jack Balkin, Constitutional Crises, 157 University of Pennsylvania Law Review 707, 711 (2009).更甚之,本雅明在百年前就曾不无担忧地指出,主权者倾向于将紧急状态发展成一套常态化治理模式,为此甚至会不断蓄意制造紧急状态,模糊两者边界。(8)阿甘本亦认同本雅明的观点,并指出包括民主国家在内的当代国家的一个重要宪法实践,就是故意创造出一种恒长性的紧急状态(Stato Di Emergenza Permanente)。参见[法]阿甘本:《例外状态》,薛熙平译,西北大学出版社2015年版,第5页。施米特则认为,日常状态和紧急状态之间可以划定清晰的边界,而主权者宣告紧急状态的目的,是为了最终消灭紧急状态,重建日常状态下的法律状态,而非将紧急状态常态化。参见[德]卡尔·施米特:《政治的神学》,刘宗坤等译,上海人民出版社2015年版,第24-32页。其二,是紧急状态过后顺势立法。(9)美国9·11恐怖袭击之后的《爱国者法案》就是典型例证。主权者将紧急状态时期的国家权力扩张状态,借助当时恐慌民心,以事后立法的形式嵌入到日常法律制度中。正如布鲁斯·阿克曼(Bruce Ackerman)所述,凡一国进入紧急状态,都难免导致国家权力与公民基本权利的一进一退,而且这一进程通常不可逆,国家权力得以藉一次又一次紧急状态,一步又一步侵蚀公民基本权利。(10)Bruce Ackerman, Don’t Panic, London Review of Books, Feb.7, 2002, p.15.

尽管紧急状态中“权力与权利”张力一直是宪法学者关注的焦点,但在数字时代疫情防控背景下审视这一问题具有其特殊性。国内法学界对当前新冠疫情的紧急状态已有不少讨论,但大部分研究都承袭数字时代之前的思路,对于相关数字治理制度关注不够,存在一定局限性,主要表现在两方面。一方面,在个人信息高度数字化、且不易恢复原状的新形势下,缺乏对紧急状态之后、公民基本权利如何恢复日常这一问题的剖析和论证;另一方面,即便在有限的讨论中,对于疫情防控中凸显的紧急状态问题只有批判性思考,鲜有结合数字技术特征的可操作性建构。上述两个局限性无疑是我们必须认真对待的。

为了弥合紧急状态理论中的逻辑断裂,应对实践中紧急状态向日常状态过渡的进程,回应宪政理论中对于紧急状态导致国家权力常态化扩张的担忧,本文将提出一个新概念,用以概括紧急状态向日常状态的过渡的相关制度设计,亦即紧急状态的“恢复机制”。(11)正如本文第三节所着重论述的那样,本文所指的“恢复机制”有别于学界讨论较多的“恢复与重建”阶段,前者处理的是国家权力与公民基本权利再平衡,后者则侧重于复工复产、救助补偿、抚恤安置等具体实践。本文的“恢复机制”,既不是适用常规法律的日常状态,甚至也不是完全突破常规法律的紧急状态。这一中间状态的思考来自于阿甘本的“例外状态”概念,但两者在内涵上亦有所差别。同前注〔8〕,阿甘本书。中文学界对于阿甘本例外状态的介绍,参见张旭:《阿甘本论例外状态》,载《马克思主义与现实》2018年第1期,第119-127页。而数字紧急状态下的数字化疫情防控,恰恰给我们考察这一问题带来一个绝佳契机。本文将通过对数字化疫情防控分析,揭示“恢复机制”这一制度概念,在围绕公民隐私保护问题在紧急状态和日常状态之间所起的作用与意义。尤其在让诸多论者颇为悲观、甚至宣称数字化疫情防控将带来“隐私终结”(12)2020年4月谷歌与苹果宣布联合开发美国版“健康码”之后,哈佛大学宪法学泰斗劳伦斯·却伯感叹道,这类数据监控消灭了个人隐私,而且“不是敲锣打鼓地处决”,而是“悄无声息地扼杀”。Laurence Tribe, Digital Coronavirus Data Tracing Would Barter Away American Liberties, UAS Today, Apr.21, 2020.的背景下,数字紧急状态的恢复机制,为我们指明了一条在紧急状态之后重构公民隐私权保护、乃至其他公民基本权利保护的宪政制度可能。本文指出,正是由于在数字技术大规模普及、并嵌入国家权力之前,从紧急状态过渡到日常状态相对容易实现,故现有紧急状态的学术讨论对此并未充分重视。而有别于2003年的非典疫情,此次新冠疫情爆发于数字时代,数字治理应急措施深度嵌入国家权力,更加凸显我国现行紧急状态制度的妥当性与完备性的问题,本文将分析考察这些具体问题,并力图将其提升至理论层次。

本文的写作出发点是中国宪法紧急状态应对疫情防控的规范、学说与实践的现状,落脚点是健康码这一具体数字治理手段在疫情彻底结束后的未来。具体而言,本文尝试从宪法的紧急状态角度,切入疫情防控健康码这一具体问题,提出重新审视疫情结束之后个人信息保护的框架性思路。因此,本文第一节试图讨论紧急状态下,个人权利限制的正当性,并概述此次疫情防控中的相关应急措施。紧接着,第二节聚焦数字紧急状态,剖析数字紧急状态结束后,“恢复机制”的作用与意义。当前数字技术在疫情防控机制中大规模使用,使得第二节所涉问题变得尤为突出,这也成为疫情防控机制急需考虑和筹谋的问题。因此,本文第三节将借助健康码规制这一具体实例,并结合数字空间规制理论,着重论述相关“恢复机制”制度的构建。具体而言,笔者将借鉴“被遗忘权”制度,分析其对于恢复机制中平衡公共信息监控与公民隐私保护的作用与局限。最后小结全文。

一、紧急状态与疫情防控

(一)我国紧急状态规范分析及其结构性缺失

紧急状态,是一个随着时代变迁而不断演变的宪法概念。早期理论界对于紧急状态的理解,接近等同于战争状态,而现代社会则赋予了它更丰富的内涵。(13)尽管如此,但也不得不承认,紧急状态最初几乎等同于战争状态的观念,至今仍有很大的民意基础。无怪乎特朗普在应对此次新冠疫情时,刻意比附“第二次世界大战”,并自封为“战时总统”(Wartime President)。参见Susan Rice, Trump Is the Wartime President We Have (Not the One We Need), New York Times, Apr.7, 2020, https://nyti.ms/2JNPCsy。就像贝克和吉登斯所述,现代社会面临着比以往更多的风险,(14)[德]乌尔里希·贝克:《风险社会》,何博闻译,译林出版社2004年版;[美]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,译林出版社2000年版。而这些新风险至少在经济危机和公共卫生危机两个维度,大大拓展了紧急状态这一概念的外延。(15)当代宪法紧急状态理论有着更为丰富的研究对象,大体可分三类:一是政治军事危机(包括战争、恐怖袭击等),二是经济危机,三是自然灾害(包括地震、海啸、火山爆发、传染病爆发等)。同前注〔2〕,Oren Gross文,第1025页,脚注44。尽管学者们大多意识到风险社会这一问题,但却鲜有学者从宪法角度认识到,在应对风险社会方面,中国宪政制度有着比西方更迫切的紧急状态制度需求。(16)这种现代社会的紧急状态“新形态”,将带来两个重要影响。第一,限制公民基本权利的紧急状态的情况更为突出。以往一般只在应对政治军事危机才会触发紧急状态,现如今新风险将更频繁地触发紧急状态。第二,紧急状态下的国家权力对于公民基本权利的限制方式也变得多样化。以往带有浓厚军事色彩的方式(诸如戒严和军事管制),逐渐演化成类型多样的强制性规制,这些方式中当然也包括了下文着重论述的、打上数字时代烙印的数字监控措施。原因有二。其一,中国在过去三十四年间以一种“压缩饼干”式的进度,加速向现代社会转型,(17)“压缩饼干”,意指中国仅用三十年时间完成了西方两三百年的现代化进程,这一形象比喻出自贝克。参见[德]乌尔里希·贝克:《什么是全球化?》,常和芳译,华东师范大学出版社2008年版。其面临的社会风险,从时间维度上看,更加集中。其二,普通法体系所提供的应对风险危机的弹性,尚且不足以应对多变的现代社会风险,(18)对于普通法体系应对现当代紧急状态的不足的讨论,同前注〔7〕,Bruce Ackerman文,第1042页。作为大陆法系传统下的大国,我国急需在紧急状态规范层面上,对社会风险作出更完备的回应。

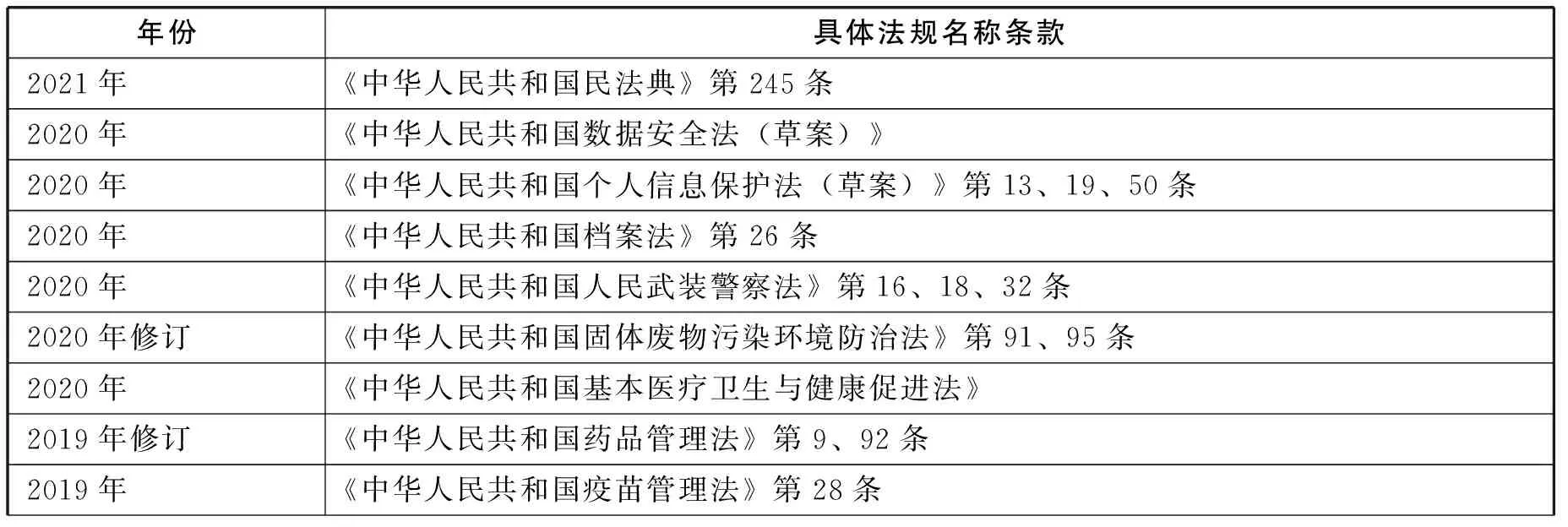

这种迫切需求,确在近二十年中国宪法变迁中亦有迹可循。(19)国外因紧急状态引发的宪法变迁,参见[美]罗斯托:《宪法专政:现代民主国家中的危机政府》,孟涛译,华夏出版社2015年版。标志性事件是2004年修宪。2003年非典传染病事件,暴露了我国在紧急状态制度上的严重缺陷,也成为了“紧急状态”正式入宪的直接推手。先是非典防疫期间的《突发公共卫生事件应急条例》,从提出(4月14日)到公布实施(5月9号)仅用时26天,堪称新中国立法史上“最紧急”立法之一。随后,2004年修宪,将“紧急状态”正式纳入宪法文本。(20)尽管“紧急状态”一词直到2004年修宪才正式进入宪法文本,然而,紧急状态问题很早就得到重视。《五四宪法》有关国家机构权力的规定,就包含对战争状态的考量。相关规定也一直延续到《八二宪法》。除宪法之外,“紧急状态”字眼还在两部法律中出现过。第一次是在1992年《专利法》修改之时,第52条规定:“在国家出现紧急状态或者非常情况时,或者为了公共利益的目的,专利局可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。”第二次出现,是在1996年《戒严法》中,第2条将“紧急状态”作为戒严的条件,并在第16条规定了“紧急状态”消除后,戒严的解除。具体到条文上,此次修宪,将第67条和第89条中的“戒严”修改为“进入紧急状态”;将第80条主席权力条款中原有的“发布戒严令”修改为“宣布进入紧急状态”。随后,为了响应宪法修改,满足现实需求,我国又相继颁行和修改一系列法律(见表1),进一步在规范层面夯实《宪法》确立的紧急状态制度。(21)有关我国紧急状态法律的嬗变,参见孟涛:《中国非常法律的形成、现状与未来》,载《中国社会科学》2011年第2期,第124-140页。与此同时,2018年4月,根据十九届三中全会《深化党和国家机构改革方案》,应急管理部正式挂牌,先后整合11个部门的13项职责,其中包括5个国家指挥协调机构的职责,这是中央为应对紧急状态作出机构建设方面的重大调整。

表1 2004年修宪后,“紧急状态”在我国法律规范中的法规条文梳理

(续表1)

与紧急状态制度完善密不可分的,是非典传染病事件、松花江流域特大水体污染、南方特大雪灾、拉萨三一四事件、汶川大地震、新疆七五事件等紧急事件。为了应对各类紧急事件,中央、省、市、县四级政府分别制定尺度不一的应急预案。这些应急预案与相关紧急状态法律规范,共同构成了宪法紧急状态规定下的具体内容。值得一提的是,这些应急预案在结构上高度统一,且与《防震减灾法》《突发事件应对法》(22)《突发事件应对法》原名《紧急状态法》,系2003年12月第十届全国人大常务委员会立法规划中提出的立法计划。其立法相关讨论和历史,参见莫纪宏:《宪法与紧急状态》,法律出版社2009年版,第2页。从这一法案的立法史和原名,我们可以看出,我国宪法学界在处理“紧急状态”时,突破原有戒严的限定,而将所谓“应急状态”纳入其中,该法出台后,也在事实上成为了我国紧急状态制度的基本法。等法律法规的具体规定吻合——都由事前预防、事中处置、事后恢复这三阶段构成。(23)必须指出的是,1979年美国政府将分散在白宫应急准备办公室、国防部民防办公室、住房与城市发展部的联邦保险管理局和联邦灾难救助管理局的应急管理职能整合,创立了综合应急管理模式,并提出包括减缓(Mitigation)、准备(Preparedness)、响应(Response)、恢复(Recovery)四个阶段的应急管理循环(Emergency Life Cycle)。我国的应急管理体制也借鉴了美国这方面的实操经验。参见张海波、童星:《中国应急管理结构变化及其理论概化》,载《中国社会科学》2015年第3期,第58-84页。从时段上划分,事前预防属于日常状态,事中处置属于紧急状态,事后恢复却在宪法规范上模糊不清。模糊不清,不代表不重要。可以说,无论是在宪法位阶之下的法律法规里,还是在具体紧急事件的应急预案中,都体现了对“紧急状态恢复日常状态”这一恢复过程的关切。

然而,仔细考察宪法文本,我们可以发现,三条与紧急状态有关的宪法规范集中关注“决定进入紧急状态”层面,从未对恢复日常状态这一过程作出任何文本上规定。宪法文本中的这一结构性脱节,从根源上导致了有关“恢复机制”的讨论未能得到足够的重视。更甚之,传统紧急状态的定义和阐释都是根据已知经验或已有紧急状态事件去界定的,而此次发生在数字时代的新冠疫情,打上了数字时代的烙印,无疑放大了恢复机制缺失这一结构性问题。在一定程度上,这也恰恰为考察“紧急状态恢复日常状态”这一环节带来契机。

(二)新冠疫情的非医疗防控措施及其正当性

2020开年,我们见证了新冠疫情全球肆虐,世界卫生组织也在3月份正式将其定性为“全球性流行病”(Pandemic)。各国纷纷采取各类新冠防控应对措施,它们大致可分两类:医疗措施和非医疗措施。吊诡的是,大部分医疗体系更完善的发达国家,(24)2019年10月,核威胁倡议组织、约翰霍普金斯大学健康安全中心及经济学人智库通过考察全球各国预防、检测与报告、快速反应、卫生体系、国际规范符合程度、风险环境这六个指标,计算出全球卫生安全指数。报告中,排名前20位多为欧美发达国家,中国位列第51名。参见《全球卫生安全指数》,https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2019/10/2019-Global-Health-Security-Index.pdf。在此次疫情面前,却交出了令人失望的答卷。原因之一是,当疫情大流行、且缺乏有效医疗措施之时,监控、封锁、隔离等非医疗防控措施往往比医疗措施更为奏效。(25)赵鹏:《疫情防控中的权力与法律——〈传染病防治法〉适用与检讨的角度》,载《法学》2020年第3期,第95页。而部署非医疗防控措施的并非医生、护士、或疾控专家,而是中央和地方的行政机关。事实上,疫情防控单靠医疗措施远远不够,必须依靠国家权力机关做出迅捷准确的反应,充分调度资源,保障政令畅通、专家指导、公民健康信息反馈等等。换言之,公权力的合理行使,成为医疗措施以外,传染病防控的另一关键所在。若仔细考察行使公权力的正当性基础,便触及宪政制度下的紧急状态。具体而言,疫情防控下公权力行使——多为日常法律所不容——最坚实的法理基础,便是宪法的紧急状态制度。也恰恰是在此意义上,紧急状态制度成为疫情防控机制的一个基础性理论视角。下文将从这一视角出发,来解析疫情防控。

紧急事件(Emergency)触发紧急状态。(26)Oren Gross & Fionnuala Ni Aolain, Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice, Cambridge University Press, 2006, p.6.在我国宪法规范层面上,紧急状态与战争状态属于并列的概念。(27)《宪法》第67、80条。而广义上列入紧急状态讨论的情形,既包括了原有“戒严”条款所处理的动乱暴乱,也涵盖了自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件、社会安全事件等。(28)事实上,从20世纪90年代以来,进入理论讨论视野的紧急状态本土事例,大多属于后者。参见国务院应急管理办公室:《2014年突发事件应对工作总结评估报告》《2015年突发事件应对工作总结评估报告》《2016年突发事件应对工作总结评估报告》。本文所着重考察的疫情防控,属于突发公共卫生事件这一类。

面对新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的疫情,2020年1月23日,武汉市以疫情防控指挥部通告的形式,正式宣布封城,随之逐步扩展到湖北省全省乃至全国,各地陆续启动重大突发卫生事件响应机制,采取应急防控措施,目的是为了“有效切断病毒传播途径,坚决遏制疫情蔓延势头,确保人民群众生命安全和身体健康”,实质上已经构成宪法意义上的紧急状态。(29)《突发事件应对法》和《突发公共卫生事件应急条例》分四个等级设置响应制度。一旦发生突发公共卫生事件,政府启动预案并向社会宣布相应等级的应急响应。这在广义上,构成了宪法中的日常状态向紧急状态的转变。如果从宪法文本上看,按照《宪法》第67、80、89条所指称的紧急状态,是由中央权力机关宣告、适用全国范围的状态,这与传染病防控中的地域区隔存在错位。因此,以《突发事件应对法》和《突发公共卫生事件应急条例》代表的一系列下位法,恰恰填补了现代化大国治理中的这一制度错位,在中央和地方之间根据不同的风险和管控需求,建立多层次的、分区域的防控体系。与一些其他国家直接宣告紧急状态不同,我国采取应急管理、突发事件应对等措辞,实质上已然属于紧急状态的范畴。尤其是,在疫情防控期间,最高院、最高检、公安部和司法部印发了《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》的通知,也在第2条第10款中明文点明了疫情防控措施的“紧急状态”性质。同样,截止12月1日,全世界将近上百个国家和地区(包括法国、意大利、西班牙、德国、新加坡、日本、韩国、美国、加拿大等)也相继进入、甚至屡次进入紧急状态,并采取针对新冠疫情的特殊时期管控措施。无论国内还是国外,(30)对于全球其他国家和国际组织对于紧急状态的介绍,参见郭春明、郭兴之:《紧急状态下人权保障的比较研究——国内法和国际人权法的视角》,载《比较法研究》2004年第2期,第44-59页。宪政制度下的紧急状态,确立了以维护国家安全、社会秩序和公民生命健康为导向的制度保障,这是其正当性的出发点。

在紧急状态实践层面,针对此次新冠疫情,我国的非医疗防控措施并不局限于特定区域、特定时间的人身自由限制,还涵盖了公共卫生治理的方方面面。疫情防控过程中,中央和地方政府依据《传染病防治法》《突发事件应对法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律,启动了紧急状态应对机制,采取一系列以公共目的暂时限制个人权利的管控措施。(31)无论是《传染病防治法》,还是《突发事件应对法》,都有专门条款处理政府的防控责任和公众的配合义务,例如“对已经发生甲类传染病病例的场所或者该场所内的特定区域的人员,所在地的县级以上地方人民政府可以实施隔离措施”,“在中华人民共和国领域内的一切单位和个人,必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施,如实提供有关情况”。这其中也包括下文着重论述的健康码,它被用来收集包括健康状况、行踪轨迹等公民个人信息,以追踪、定位、隔离传染源,是一种典型的非医疗防控措施。

如此大规模收集个人信息,将不可避免地引发隐私担忧。主流个人数据保护理论——无论是源自隐私法理论,还是以自由主义政治理论为论证基石——均在原则上反对大规模信息监控,尤其是未经同意、未被知情的监控。(32)Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, Public Affairs, 2019; Neil M.Richards, The Dangers of Surveillance, 126 Harvard Law Review 1934 (2014).无论是政府,还是企业,只要它们在实施监控时,未经正当程序赋予被监控者的知情权或超出必要限度,通常我们就认定此类监控缺乏正当性。具体到涉及个人底层信息的健康码,不论是政府推行的健康码,还是企业主导的健康码,只要涉及大规模数据收集和使用,通常便会被放到个人数据保护法律的放大镜下,考察其是否具备正当性。而为了满足疫情防控需求,健康码对于公民个人信息收集和使用,追求尽可能完整细致、实时更新无死角,难免与日常状态下公民的隐私权利预期产生冲突。这些冲突,都非常值得讨论。然而,这些讨论大多属于日常状态下的法理讨论,可以是下文将讨论的紧急状态恢复日常状态的基础,但并不能成为紧急状态特殊时期的核心关切。为什么?要回答这一问题,我们必须先考察宪法理论和政治哲学理论中紧急状态和日常状态的区别及其意义。

紧急状态意味着日常状态的法秩序被悬置。罗马法时期的悬法(Institium)和格拉提安(Gratian)《教令集》中的古训“紧急状态无法律”(Necessi Tas Legem Non Habet)代表着古代法对于这一命题的理解。在此,“悬法”不意味着主权者退场,“紧急状态无法律”也不意味着“紧急状态无政府”;恰恰相反,这是主权者释放自身行动空间的最高光时刻,在这一时刻,主权者就是活的法律。这一思想传统也延续到近现代,对于紧急状态下的日常法律悬置以及主权者权力的临时扩张,从霍布斯、洛克、施米特、本雅明,到阿甘本、阿克曼、格罗斯、波斯纳,尽管程度不一,但基本共识还在。(33)[英]霍布斯:《利维坦》,黎思复、黎廷弼译,商务印书馆2017年版;[英]洛克:《政府论(下篇)》,叶启芳、瞿菊农译,商务出版社2019年版;[德]卡尔·施米特:《宪法学说》,刘锋译,上海人民出版社2016年版;同前注〔2〕,Oren Gross文;Mark Tushnet, Defending Korematsu?: Reflections on Civil Liberties in Wartime, 2003 Wisconsin Law Review 273 (2003);同前注〔7〕,Bruce Ackerman文,第1042页。本文不再从抽象层面赘述这一共识,而是借助具体例证,来说明紧急状态非常措施的正当性,并在后文继续讨论紧急状态结束后,悬置的临界点和权力扩张的边界。

在疫情公共监控过程中,无论是个人健康数据的收集,还是卫星定位追踪,甚至是社区登记信息,个人隐私都不是绝对保护或者绝对不保护的状态。事实上,任何个人隐私保护问题无法脱离、并最终还要落实到与其他法益的平衡上。需要特别指出的是,限制公民的隐私权,当然属于政府权力的扩张,但这并不必然导致单方面限制公民基本权利。典型例子是生命健康权、知情权和出行自由权。疫情期间公共信息监控的实施,既保障公民生命健康安全,也释放了因疫情防控而遭限制的公民出行自由权——如果没有这些疫情公共监控手段,疫情期间,更多人只能由于决策信息匮乏而被迫闭不出户,或者承受健康风险。换言之,这里与个人隐私保护相对应的其他法益,即包含国家安全、社会秩序等公共利益,也包含公民自身的基本权利,比如健康权、知情权和出行自由权等。

就此而言,无论是从紧急状态下法益平衡的角度,还是从紧急状态下日常法律悬置角度,疫情公共监控作为紧急状态下,国家权力的临时扩张、公民基本权利的临时限制,都具备正当性。(34)正如戴昕所指出的,若在紧急状态期间,还僵化理解“有限政府”,则难以有效回应公共和私人决策的信息诉求,无法促进社会的整体福利。参见戴昕:《“防疫国家”的信息治理:实践及其理念》,载《文化纵横》2020年第5期,第86-94页。这种非常规公共监控的正当性,(35)即便因紧急状态而被赋予正当性,仍然值得深入思考的问题是,疫情防控的数字治理措施,尤其是对个人数据的收集和使用,难道没有任何限制吗?答案是否定的。即便在疫情防控场景中存在公共利益理由诉求,个人数据的收集和使用的具体实施方式,也需进一步通过比例原则、成本收益分析等进行必要性考察。参见林鸿潮:《个人信息在社会风险治理中的利用及其限制》,载《政治与法律》2018年第4期,第2-14页。本文篇幅有限,对紧急状态中的争议不予讨论,而将研究重点放在紧急状态后的恢复机制中。也体现在具体紧急状态法律规范中。比如,《传染病防治法》第12条、《突发事件应对法》第38条、《突发公共卫生事件应急条例》第36条等都赋予了政府出于公共卫生安全目的,而突破日常状态下的个人授权要求,强制获取和使用个人信息。

然而,这种正当性是建立在紧急状态这一前提之下的,一旦紧急状态结束,正当性便不复存在,公共信息监控也就成了问题。这就回到本文聚焦的核心:紧急状态下国家权力扩张之后,如何恢复到日常状态?这一问题在前两类紧急事件——战争和动乱暴乱——并不突出,因为战争和动乱暴乱的结束,通常意味着日常状态的开始。(36)当然,历史上战争、动乱暴乱和天灾大疫,往往互为因果。诚如《老子》第十三章所言:“大军之后,必有凶年。”大战之后,民心失衡可能引起内乱纷扰,尸横遍野容易造成瘟疫传播。但这并不否定一次紧急状态的结束,而是说明紧接着另一次紧急状态的开始。但是,此次新冠疫情属于突发公共卫生事件这一类紧急状态,与战争和动乱暴乱这两类紧急状态有着本质区别。

较之战争和动乱暴乱,突发公共卫生事件在紧急状态和日常状态之间,存在一个更为模糊的地带,此次新冠疫情尤为如此。首先,新冠疫情发生在数字时代,国家权力对个人信息及相关基本权利的临时限制,在数字技术的配合和掩护之下,变得更为隐蔽、也更容易常态化,甚至极有可能嵌入到未来国家治理的数字化公共基础设施之中。(37)详见第二节。其次,虽然新冠与非典隶属同源,传染性强且传播速度快,但是比起非典,新冠还具有病毒来源未明、无症状者传播严重、未因气候变化而明显自然衰减等特点,这意味着此次新冠疫情将比其他突发公共卫生事件持续更久,而其所引发的紧急状态公权力扩张,也比以往具有更强大的惯性。(38)Hao Xingjie et al., Reconstruction of the Full Transmission Dynamics of COVID-19 in Wuhan, Nature, 2020, https://doi.org/10.1038/s41586-020-2554-8; Nina Le Bert et al., SARS-CoV-2-specific T Cell Immunity in Cases of COVID-19 and SARS, and Uninfected Controls, Nature, 2020, http://dx.doi.org/10.1038/s41586-020-2550-z.因此,如图1所示的、介于紧急状态与日常状态之间的“恢复机制”,就变得尤为重要。之所以需要恢复机制,是为了将紧急状态下的“权力—权利”失衡,恢复到原初日常状态的平衡。下一部分将以健康码为例,对此展开分析。

图1 在日常状态和紧急状态之间的恢复机制

二、数字时代的挑战:健康码引发的紧急状态恢复困境

2020年3月2日,针对新冠疫情,最高人民法院副院长江必新在《求是》撰文论述紧急状态下政府的应急管控措施,其中包括:发布限制人身自由的措施,征用房屋和交通工具,强制封城或隔离,实行宵禁或新闻管制,实行互联网和通迅管制,禁止集会、游行、示威等群众性活动,推迟选举,中止特定社团活动,限制个别经济活动,延长被拘留或服刑人员的监禁期限等。(39)江必新:《用法治思维和法治方式推进疫情防控工作》,载《求是》2020年第5期,第28-34页。事实上,我国在开展疫情防控的过程中,的确采取了一系列应急管控措施。限于篇幅,本文无法将诸多实例一一展开,而是选择聚焦健康码这一典型的数字治理措施。

随着疫情的蔓延与反复、复工复产的逐层推进,紧急状态下的防控措施不得不从传统的网格化治理延展到更具流动性的网络化治理。这些防控措施之中,与公民基本权利关联最密的举措之一,便是包括中国、新加坡、以色列、韩国等国相继实施的“健康码”。健康码,是一项数字时代特有的防控措施。概言之,它是利用数字技术采集公民个人信息、对其分析后不断生成和实时更新有关公民的健康风险评估、并应用于疫情防控的相关算法。

健康码之所以能成为紧急状态下疫情防控的重要举措,有赖于两点:第一,健康码基于政府和企业即有的公民个人信息数据库,利用远程方式采集和实时更新个人健康信息,有助于防止线下填报信息带来的病毒传染风险,并大大提高了信息收集和汇总的效率;第二,健康码便于政府实现公民行程追踪、同行密切接触人员自查等,公民凭码通行社区、办公楼、交通口等核验场景,这对于控制疫情扩散、协助复工复产起到积极作用。

健康码在各国、各地域、各场景存在不同形式。以深圳市推行的健康码为例,它包含了健康指数、周期更新、通行凭证、体温登记四大模块。(40)深圳市深圳标准促进会,《防疫通行码参考架构与技术指南》,2020年3月。其中收集和使用的个人信息包括但不限于身份证号、手机号、住址、家庭情况、工作单位、个人行踪、过往病史、每日体温、健康状况、生物识别信息等。其应用场景包括了社区管理、企业复工、交通出行、学校教学、购药登记等各类日常生活场景。(41)在此,本文无意处理健康码在疫情期间所引发的所有公民基本权利问题(比如健康码误判的算法问责、执法机关过度限制红黄码人员等),而仅仅将焦点集中在疫情结束之后,健康码涉及的个人信息的收集和使用问题。值得注意的是,健康码是通过多渠道采集个人健康数据——除个人自主申报以外,还包含了互联网企业、工作单位、居民社区、商业场所、医院药房、政府部门等数据源。不可否认,新冠疫情之下,整个社会陷入传染病恐慌之中,和大多数紧急状态措施一样,健康码的推行并未受太多阻力,也确实达到了防控疫情、助力复工的政策效果。(42)D.-B.Chen & T.Zhou, Control Efficacy on COVID-19, arXiv: 2003.00305;陈端兵等:《新型冠状病毒肺炎防控效果的定量评估》,载《电子科技大学学报》2020年第3期,第339-344页。

然而,一旦疫情结束,紧急状态解除,健康码是去是留?

2020年3月24日,广州市关于疫情防控的第52场通气会提出,新版“穗康码”将作为实名电子身份证;而3月27日《北京青年报》的一篇社评的标题更具代表性——健康码要“漫游”也要“长游”。更甚之,5月22日,杭州市卫健委提出健康码“一码知健”的思路,亦即“通过集成电子病历、健康体检、生活方式管理的相关数据,在关联健康指标和健康码颜色的基础上,探索建立个人健康指数排行榜,还可以通过大数据对楼道、社区、企业等健康群体进行评价”。(43)张刘涛:《杭州市卫健委回应“渐变色健康码”》,载澎湃新闻,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_7579606,2020年12月8日访问。而疫情的反复(比如2020年下半年北京、上海、大连、青岛、新疆等地零星出现小规模本土病例),也导致数字疫情防控措施步履不停。种种迹象表明,健康码及相关数字疫情防控措施,有可能在疫情结束之后,成为公民持续佩戴的电子枷锁。

因此,我们应当摒弃对紧急状态的僵化理解,重新认识数字紧急状态及其可能带来的常态化问题,这个问题本身,也凸显宪法框架内国家权力与公民基本权利之间的张力。(44)“健康码”这三个字未必会长期使用,因为一直用疫情期间的“健康码”,就似乎释放着疫情尚未结束的信号,但是它完全可以在疫情结束后,摇身一变换个称呼,成为诸如“文明码”之类的“XX码”。比如,镇江市政府计划将疫情数字服务平台常态化,发展为市民办理房产交接挂号、交通违章处理、领取公积金等日常事务的入口。参见姚佳莹:《健康码助战抗疫,个人信息会被滥用吗?》,载腾讯网,https://new.qq.com/omn/20200316/20200316A0RYMU00.html,2020年12月8日访问。第一,紧急状态的国家权力扩张,在紧急状态结束后仍然存续,本身已相对隐蔽的数字化个人信息监控具有很强惯性,更难恢复原初状态。第二,正如不少网络法学者所担忧的,数字时代技术对于“国家—公民”两者的赋权严重失衡——国家比起公民,具备更强技术能力,因而也造就了更强技术赋权,现代技术权力和传统国家权力彼此呼应。(45)James Boyle, Foucault in Cyberspace: Surveillance, Sovereignty, and Hardwired Censors, 66 University of Cincinnati Law Review 177 (1997); Jack Goldsmith & Tim Wu, Who Controls the Internet?, Oxford University Press, 2006;郑永年:《技术赋权》,东方出版社2014年版。这一点在公共信息监控与公民隐私保护方面尤为明显。(46)这在美国宪法第四修正案中的讨论尤其充分,参见United States v.Jones, 565 U.S.400 (2012); United States v.Carpenter, 819 F.3d 880 (6th Cir.2016); Ric Simmons, Smart Surveillance, Cambridge University Press, 2019; Michael Adler, Cyberspace, General Searches, and Digital Contraband, 105 Yale Law Journal 1093 (1996); Orin S.Kerr, The Fourth Amendment and New Technologies: Constitutional Myths and the Case for Caution, 102 Michigan Law Review 801, 831 (2004)。第三,数字时代,信息互联互通,更容易引发群体性的、规模化的(而非传统单体性的、单向度的)公民权利侵犯。这是数字时代健康码给公民基本权利带来的多重威胁。

这种威胁,折射到公共信息监控和个人隐私保护层面,突出体现在两点:一是政企联动,二是传统运动式网格化治理与数字时代流动性治理的结合。

首先,此次健康码的迅速推广和有效实施,有赖于政企联动。与17年前的非典不同,此次疫情发生在数字时代,国家应急处理措施也呈现出两个突出特色。其一,数字时代的自媒体传播,让疫情信息得以迅速传播并发酵,极大提升了公民对于应急措施的期待。其二,这种现实期待叠加此次迅猛传播的疫情,倒逼数字时代国家与时间赛跑,并追求高度数字化治理,以便更高效精准地实现疫情防控。

尽管此前国家数字治理也曾试图引入大规模数据监控以求提高管理效率(比如地方大数据局推广的一系列数字治理方案、社保医保部门的社保码或者健康卡),但是并未形成全国范围的大面积覆盖和使用。究其原因,除与公民对隐私保护的忧虑之外,政府数据监控手段简单粗暴、用户界面不友好、程序软件瑕疵、行政部门数据割据、地方间存在行政壁垒等等也是几个重要原因。而由于薪金、福利、工作环境、技术创新潜力、人际交往环境等诸多因素,数字治理所必需的IT人才和科技管理人才更多地被互联网巨头所吸引,较少流入政府部门,政府的技术平台建设远远落后于互联网巨头,从而导致如下后果:政府部门在疫情期间、应急式执行数字治理的过程,不得不寻求技术架构和用户群体都相对成熟稳定的互联网巨头协助。

而以阿里巴巴、腾讯为代表的大型互联网巨头,其软件平台拥有全国范围的使用覆盖面和大量的活跃用户,用户界面和维护团队水平也较高。出于防疫应急之需,中央和地方政府利用大量活跃用户的企业平台,搭建兼具流畅性和可靠性的个人信息采集和监控系统,可谓解燃眉之急。而以数据为核心竞争力的互联网企业,(47)有关用户数据之于互联网企业的重要作用,参见[奥]维克托·迈尔·舍恩伯格、[英]肯尼思·库克耶:《大数据时代》,周涛译,浙江人民出版社2012年版,第6-15页。也抓住这个积累数据和流量的时机,顺势投入人力物力,开发各类疫情监控系统,其中最典型的政企合作成果,便是健康码。比如,微信凭借11亿多用户的优势,仅仅一个多月,其开发的健康码就覆盖了近20个省300多个市县,累计亮码25亿人次,覆盖9亿人口,累计访问量超80亿。(48)同前注〔44〕,姚佳莹文。任何一款政府独立开发的应用程序,都难以达到如此普及率和使用频次。

从公法和比较法角度而言,这种数字经济状态下的政企联动,是中国宪政制度的独有特色。(49)郭凤林、顾昕:《国家监测能力的建构与提升——公共卫生危机背景下的反思》,载《公共行政评论》2020年第3期,第16-17页;《腾讯积极参与推进全国一体化政务服务平台疫情防控健康信息码建设》,载腾讯科技,https://xw.qq.com/cmsid/TEC2020021901648900,2020年12月8日访问。比如,互联网技术同样先进的美国,健康码这类涉及大规模信息监控的措施,政企联动程度相当有限——要么是企业基于用户同意采取自愿监控,但即容易陷入“监视资本主义”这样的批评,(50)有关监视资本主义的批评,最经典的表述,同前注〔32〕,Shoshana Zuboff书。也可能陷入隐私诉讼和反垄断诉讼的泥潭;(51)参见National Association of Attorneys General, Attorneys General Ask Apple and Google to Ensure All Contact Tracing Apps Serve a Public Health Purpose, https://www.naag.org/policy-letter/attorneys-general-ask-apple-and-google-to-ensure-all-contact-tracing-apps-serve-a-public-health-purpose/; Mike Peterson, Apple Denied COVID App to Secure Contact Tracing Monopoly, Lawsuit Claims, https://appleinsider.com/articles/21/01/19/apple-denied-covid-app-to-secure-contact-tracing-monopoly-lawsuit-claims。要么是政府强制监控,但需面对第四修正案等权力约束的制度掣肘。(52)同前注〔46〕。而恰恰是政企联动,使我国健康码措施既赢得了紧急状态赋予的正当性,(53)实际上,即便在日常状态下,我国政府在收集公民个人信息方面所面临的制度限制,比之强调个人尊严的欧洲和强调限制政府权力的美国,要宽松得多。也具备技术赋予的可行性,于是手段大刀阔斧,与欧美强调“去中心化”“最小信息收集”“自愿授权”“自主选择”等畏首畏尾的数字防控手段形成鲜明对比。(54)这种科技上的激进应用,其实在我国近现代医疗卫生领域科技发展史上并非个例。例如,早已打破技术壁垒但却饱受伦理法律争议的基因编辑婴儿实践,全球首例便发生在中国。因此,从2020年各国抗疫所交出的成绩单上,我国成绩斐然也并不意外。不过,我们也要在理论上反思,数字时代的政企联动将传统社会理论中“国家—公民”二元关系,推展到数字时代全新的“国家—企业—公民”三元关系,(55)“国家—企业—公民”三元模式,在20世纪90年代网络言论规制中,从费斯的《言论自由的反讽》开始,就得到宪法学界的持续性关注。参见[美]欧文·费斯:《言论自由的反讽》,刘擎、殷莹译,新星出版社2005年版,第97-112页;Jack Balkin, Free Speech Is A Triangle, 118 Columbia Law Review 2011 (2018);左亦鲁:《超越“街角发言者”》,社会科学文献出版社2020版,第189-211页。在某种程度上呈现公民基本权利的隐忧,(56)对于数字时代私权力扩张这一问题,研究网络言论的学者有不少研究,参见Kate Klonick, The New Governors: The People, Rules, and Processes Governing Online Speech, 131 Harvard Law Review 1598 (2018)。借助此次疫情防控,我们可以进一步考察国家的治理术怎样和企业的技术及其背后的资本联合起来,限制和规训个体生命。早期相关研究,参见[法]米歇尔·福柯:《生命政治的诞生》,莫伟民、赵伟译,上海人民出版社2018年版。而这种隐忧最终很可能在疫情彻底结束后、监控措施正当性消失后凸显。这恰恰是数字紧急状态恢复机制所要处理的问题。

其次,此次健康码的推行,结合了传统运动式网格化治理与数字时代流动性治理,这让健康码的数据采集质量和力度,比以往任何一次个人信息采集运动更彻底、更全面。(57)此次疫情防控制度,是建立在原有的“横向到边,纵向到底”的传染病监测报告信息系统之上,但加入了更多的流动性要素。参见胡凌:《扫码:流动性治理的技术与法律》,2020年第5届中国法社会学年会论文。借紧急状态下法律悬置、权力扩张之机,基层单位和居民社区的运动式网格化治理,(58)有关运动式治理的论述,参见冯仕政:《当代中国的社会治理与政治秩序》,中国人民大学出版社2013年版,第49-73页;周雪光:《中国国家治理的制度逻辑》,生活·读书·新知三联书店2017年版,第123-156页。加之疫情期间公民居家和交通限制的情况,健康码得以顺利施行。即便在疫情放缓、秩序日益恢复正常之时,健康码可以有效降低公共健康风险,最大限度恢复社会经济正常秩序、允许人员跨域乃至跨境流动,至少在一段时间内,它还是生产生活恢复的刚需。

但是,恰恰由于疫情防控之迫切紧急,健康码所涉及的各类个人数据在收集范围、使用方式等方面,均未能、也来不及得到严密周全的层层推断和理性论证,(59)渠敬东:《传染的社会与恐惧的人》,载《清华社会科学》第2卷第1辑,商务印书馆2020年版,第229-247页。便应激行动,仓促上马。恰恰由于疫情防控中的政企联动,在某种程度上扩展了这种应激式信息监控的广度和深度,并可能造成连锁反应。

如果说在疫情防控中,国家权力与公民基本权利临时性失衡,通过紧急状态获得了正当性,那么,一旦紧急状态结束,这种正当性也随之消失。其后,如果还继续保留原有监控措施,传统的隐私法理论和自由主义政治理论,都可以重新抗辩公共信息监控。(60)同前注〔31〕。事实上,疫情过后,有些权利可以立即恢复,比如拆掉小区栅栏恢复自由通行,移走商场门口测温仪不再采集体温。然而,无论是政府,还是企业,或许都不愿意轻易放弃紧急状态下的权力扩张,将常用应用,深嵌公民数字生活的健康码底层数据保留,甚至将健康码常态化。特别是,生成健康码的底层个人数据和衍生用户画像,其价值无论对于政府、还是对于企业,或许都极具价值和吸引力,这也将在某种程度上引发个人数据监控、共享和使用风险。此外,这些极其敏感的底层数据的安全隐患和反向匿名化,(61)关于匿名化个人信息的反向匿名化讨论,参见Paul Ohm, Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization, 57 UCLA Law Review 1701, 1716-1727 (2010)。也加剧了公共信息监控对公民隐私权利的侵蚀风险。

如此一来,在数字紧急状态的疫情防控这个特殊场景下,阿甘本和福柯对公民个体的担忧被放大。一方面,公权力有着紧急状态常态化的权力扩张趋势。另一方面,由于其他因素所促成的政企联动,平台企业在疫情防控中也被国家赋予了相应的私权力。而平台企业往往横跨诸多行业、把持双边甚至多边市场,其复杂性和隐蔽性使得传统监管工具的效用非常有限,因为平台常常利用信息不对称,绕过缺乏顶尖技术人员和关键数据的国家监管。这些紧急状态下遗留的私权力如果不及时清除,恢复日常状态,又将是公民个体身上背负的另一道枷锁。

正是为了回应这个数字时代紧急状态向日常状态过渡的困难,笔者在第三部分引入“恢复机制”,用以应对紧急状态结束后国家权力扩张常态化这一问题,并借助具体制度设计,力图在数字紧急状态结束之后,将国家权力与公民基本权利之间的临时性失衡,力图恢复到原初日常状态的平衡。

三、健康码与数字紧急状态的恢复机制

尽管法学界对于当前疫情防控已有不少讨论,但由于受到学科研究方法和视野的限制,它们大都将研究对象局限于具备形式化特征的规范文本,而很容易忽略法律规范在数字时代实际适用中的技术实践难题。正因如此,要理解和应对疫情防控下数字紧急状态的困境,就必须在研究方法和视野上打破形式主义和文本主义的桎梏,从具体技术实践场景出发来考察法律规范。

本部分就是这样一个尝试,它将借助健康码规制这一具体技术实践场景,着重论述针对健康码的数字紧急状态恢复机制,亦即,在健康码场景下,如何将“权力—权利”的紧急状态失衡,恢复到日常状态平衡?(62)不可否认,日常状态并不是一个静态概念,它也会随着时间发生变化。但这并不能消解从权利平衡角度对于恢复原有正常状态的努力。哪怕在疫情后的日常状态,国家权力和公民基本权利之间的平衡有所变化,但也应当是通过日常状态下的立法、修法等正当程序来调整,而不是由未经正当程序的紧急状态临时措施来确立。具体而言,笔者将结合网络规制理论中的技术架构要素,分析隐私加强技术措施的局限性,并讨论被遗忘权制度在健康码的数字紧急状态恢复机制的作用和意义。

(一)隐私加强技术措施的局限性

无论是对于个人信息保护的整体制度建构,还是针对健康码的具体恢复机制,我们都有必要考察技术这一要素。正如劳伦斯·莱斯格(Lawrence Lessig)所言,在数字时代,技术决定规制情境,它是数字时代尤其值得重视的规制要素。(63)[美]劳伦斯·莱斯格:《代码2.0》,李旭、沈伟伟译,清华大学出版社2018版。而就个人信息保护而言,最为典型的例子,就是“将隐私融入设计”(Privacy by Design),即通过技术设计达到场景化、最低程度信息收集和使用的目的。参见Helen Nissenbaum, Privacy in Context, Stanford Law Books, 2009。

数字时代疫情防控利用技术来实现个人信息保护,主要涉及两类方案:第一类是针对信息收集和使用环节的技术反制手段,通过相对保守的隐私加强技术措施,来缓解公权力对于公民隐私的侵犯;第二类是针对信息储存和流转环节的技术删除手段,采取更为激进的被遗忘权制度,附条件删除系统中的个人信息。接下来,将分别讨论这两类方案。

首先,我们来考察针对信息收集和使用环节的技术反制手段。基于“将隐私融入设计”(Privacy by Design)这一思路,不少学者已提出,通过加密技术、区块链技术、蓝牙追踪技术等隐私加强(Privacy Enhanced)技术措施,作为技术反制手段来缓解健康码所引发的个人信息保护危机。(64)孙皓宸、徐铭达、许小可:《基于真实人际接触数据的新冠肺炎校园传播与防控》,载《电子科技大学学报》2020年第3期,第399-407页。其中,被讨论和应用最广泛的,是以蓝牙技术为基础的接触追踪(Contact Tracing)技术。通过这类技术,用户在智能手机上安装应用,注册个人信息,授权应用使用手机的蓝牙功能,与其他临近区域内运行该应用的手机交换经加密的设备识别信息,并各自将收集到的识别信息存储在手机本地;一旦某个安装了应用的手机用户被确诊感染新冠,此时系统会通知曾经出现在感染者近距离接触的其他用户,而后者被通知接触风险的同时,也会被系统标示风险,提示与后者近距离接触的其他用户相应级别的风险。其技术特色,就是以去中心化的方式,最小化信息收集和使用——尤其利用蓝牙技术替代设备定位技术,从而无需收集地理追踪信息。而目前该技术在新加坡也取得了比较好的应用效果。(65)J.Bay et al., Blue Trace: A Privacy-preserving Protocol for Community-driven Contact Tracing Across Borders, from Singapore’s Government Technology Agency, https://bluetrace.io/.

如果把隐私加强技术措施作为日常状态下对抗公共信息监控的手段,当然有其合理性。然而,若是作为紧急状态后的恢复机制技术措施,只能是为时已晚。如前文所述,这类隐私加强技术措施针对的是个人信息的收集和使用环节,其奏效的前提条件是必须先行部署。而事实上,在新冠疫情来袭之时,我国健康码技术措施是应激性的、突破自愿授权原则的个人信息收集和使用,短时间内根本来不及做精细而具体的技术开发和应用。时至今日,大量底层个人信息已经被收集和使用,这些信息和数据,并不会因为采取了隐私增强技术而自行消失。换言之,即便隐私增强技术可以有效防范信息的过度收集和使用,但对于以往的收集和使用的信息起不到任何保护效果。如此一来,这些大家热衷讨论的、可以被嵌入到当前健康码中的隐私加强技术,很难起到宪法意义上的恢复国家权力和个人基本权利平衡之回溯效果。

从现实角度出发,在新冠疫情期间,我国在紧急状态下应激式地采取健康码,它的主要目标并不是、至少不主要是平衡国家权力和公民基本权利,而是在日常法律悬置的特殊时期,最大限度地控制住疫情。对于我国采用的健康码,其在个人数据方面有着如下几个特性:无差别全员收集、实时收集、事无巨细、易跨平台复制转移认证、可长期保存等。这些特性决定了健康码对公民隐私权在某种程度上可能造成威胁。因此,针对健康码的紧急状态恢复机制的关键,便是将健康码已收集和使用的信息,在储存和流转环节进行规制,力图尽力恢复原状。这不是为了一劳永逸地处理数字时代隐私威胁,而是仅仅针对健康码这一紧急状态下的特殊防控措施,通过恢复机制的设计,尽力还原到疫情发生之前的日常状态。在某种程度上可能带来威胁。

综上所述,数字时代疫情防控所引发的公民隐私权利问题的症结,无外乎个人数据因紧急状态而被收集之后难以恢复日常状态下的原状。因此,本文认为,面对底层个人信息已被大规模收集和适用的现状,若要恢复日常状态,亡羊补牢式的隐私增强技术不是一个可行选择,被遗忘权才是标本兼治的对策。下文就将着重论述这一对策,并对可能的反驳做出回应。

(二)被遗忘权与数字紧急状态恢复机制

通说认为,被遗忘权是指公民有权在满足一定条件下,要求掌握其个人信息控制者或处理者删除特定的个人信息。(66)“被遗忘权”和“信息删除权”两者孰优孰劣,国内外学界和实务界尚存争议。GRPR本身对这两个概念的处理,亦存在矛盾——在第17条中,将两个概念用括号等同,但在前言中(如第66节)又将二者区分对待。国内《个人信息保护法(专家建议稿)》和2017年、2020年两份草案均采用了“信息删除权”。参见张新宝、葛鑫:《个人信息保护法(专家建议稿)》,http://www.civillaw.com.cn/gg/t/?id=36127,2020年12月8日访问;《中华人民共和国个人信息保护法(草案)2017版》,https://www.sohu.com/a/203902011_500652,2020年12月8日访问;《中华人民共和国个人信息保护法(草案)2020版》,http://www.npc.gov.cn/flcaw/flca/ff80808175265dd401754405c03f154c/attachment.pdf,2020年12月8日访问。国内学界对此亦有诸多讨论,本文统一采用“被遗忘权”。参见刘文杰:《被遗忘权:传统元素、新语境与利益衡量》,载《法学研究》2018年第2期,第29页;张里安、韩旭至:《“被遗忘权”:大数据时代下的新问题》,载《河北法学》2017年第3期,第41页;郑志峰:《网络社会的被遗忘权研究》,载《法商研究》2015年第6期,第59页;梅夏英:《论被遗忘权的法理定位与保护范围之限定》,载《法律适用》2017年第16期,第52页;丁晓东:《被遗忘权的基本原理与场景化界定》,载《清华法学》2018年第6期,第95页。美国有关被遗忘权概念的代表性论述出自罗伯特·波斯特,它针对《欧盟基本权利宪章》第7条和第8条,分别推导出“大写的被遗忘权”和“小写的被遗忘权”。参见Robert Post, Data Privacy and Dignitary Privacy: Google Spain, the Right to Be Forgotten, and the Construction of the Public Sphere, 67 Duke Law Journal 981 (2018)。虽然把遗忘作为一项公民基本权利来对待早已有之,(67)比如1978年的《法国隐私法案》第40条。相关讨论,参见David Flaherty, Protecting Privacy in Surveillance Societies, North Carolina Press, 2014, p.180。但在数字时代首次系统性地阐释“被遗忘权”概念的,是维克托·梅尔·舍恩伯格(Viktor Mayer-Schonberger)。他在《删除》一书中指出,在个人信息数字化、存储介质越发廉价、网络全球化的数字时代,“记忆是常态,遗忘成例外”,并由此出发,通过分析遗忘在社会生活中的重要性,来阐释数字时代被遗忘权的必要性,并提出一个恢复到前数字时代遗忘机制的制度构想。(68)[奥]维克托·迈尔·舍恩伯格:《删除:大数据取舍之道》,袁杰译,浙江人民出版社2013年版,第1-9页。

此次新冠疫情防控下的健康码,可以作为舍恩伯格“记忆是常态,遗忘成例外”论断的完美注脚。如第二部分所述,政府和企业合力,通过紧急状态开启的正当性窗口,应激地、未经系统论证地收集和使用公民个人信息,并进行大规模持续监控。以往,借助人脑记忆力、人类寿命和传统信息载体,遗忘机制得以自然运行;如今一旦数字化——就像健康码疫情防控所呈现的这样——自然遗忘机制彻底失灵。(69)与之相对的记忆机制,与本文所讨论的紧急状态数字防控关系不大,但也值得深入研究。简言之,政府和企业也选择性地保留数字化记忆(选择性删除),只不过它们各自遵循着政府治理和资本逐利的逻辑,因此也便有了网络服务提供商删帖甚至删账号的现象。你可能不会记得2000年的一场重感冒,但2020年的一次小感冒,健康码都帮你记得明明白白。之所以如此,是因为数字时代的记忆和遗忘机制已经发生根本性转变,数字紧急状态下所收集的个人信息,如若不加干预,都将被永久记忆。

此次健康码所涉及的、可能被永久记忆的个人信息,主要包含两类,一类是公民健康信息,另一类是公民行为信息。这两类中包含了健康生理信息、生物识别信息、行踪信息、过往病史(尤其是绝症、新冠、性病、妇科疾病等)等,它们这些信息大多属于《个人信息安全规范》和《个人信息保护法(草案)》中的“敏感信息”。可以想见,如果在疫情结束之后这些敏感信息未被遗忘,而继续在公权力机关和互联网企业留存,“一旦遭到泄露、非法提供或者滥用可能危害人身和财产安全,极易导致个人名誉、身心健康受到损害或者歧视性待遇等”。(70)近年来个人数据滥用,以及其所引发垃圾短信、电话骚扰、营销诈骗等的实证数据,参见李爱君:《中国大数据法治发展报告》,法律出版社2018年版,第130-134页。那些在疫情后保留的且在疫情后无涉公共利益的个人敏感信息,随时可能转变成数字时代的“红字”或者“黥面”。(71)Daniel Solove, The Future of Reputation: Gossip, Rumor, and Privacy on the Internet, 2007, p.11; Weiwei Shen, Online Privacy and Online Speech: The Problem of the Human Flesh Search Engine, 12 University of Pennsylvania Asian Law Review 268, 310 (2016).例如,一位完全从新冠中康复的患者,如果健康码所收集的底层信息和敏感信息被永久留存和不当公开,则可能导致这位已康复的患者在一定时期内遭受歧视,而这种歧视并不会带来任何健康码推行时所应对的疫情防控层面的提升。从公法角度,更为紧要的是,诸如地理位置、行踪信息等敏感信息,直接触及国家权力与公民基本权利的这一对张力,这也是美国自由派法学家在两大国家收集公民行踪信息案件——琼斯案和卡彭特案——中的核心关切。(72)Kevin Bankston & Ashkan Soltani, Tiny Constables and the Cost of Surveillance: Making Cents Out of United States v.Jones, 123 Yale Law Journal 335 (2013); Paul Ohm, The Many Revolutions of Carpenter, 32 Harvard Journal of Law & Technology 357 (2019).一旦引入时间维度,从紧急状态到恢复后的日常状态,我们便可以从宪法紧急状态层面,观察到公民基本权利遭受侵蚀及其不合理性——起初,紧急状态赋予了公权力机关临时限制公民基本权利的正当性,然而紧急状态一旦结束,这些限制便不再具有原先的正当性。

在数字紧急状态结束后引入被遗忘权,恰恰是为了从公民隐私保护角度出发,恢复日常状态的“权力—权利”平衡。(73)必须指出,被遗忘权在早期文献中的讨论,更多的是针对个人可能带来直接不利后果(经济上或者人格利益上)的信息,但是在本文中的被遗忘权,是从国家、企业和个人三者对于信息权力争夺的角度,因此信息是否可能带来直接不利后果,并不是此信息是否应当被纳入被遗忘权的先决条件。根据GDPR这一现有关于被遗忘权最整全的规定,除了数据主体有权要求控制者删除其个人数据这一典型主张之外,被遗忘权还适用于如下四种情形:①个人数据对于实现其被收集或处理的相关目的已不再具有必要性;②数据主体撤回先前同意;③已经存在非法的个人数据处理;④数据主体反对使用个人数据用于营销。(74)GDPR第17条。在2020年10月全国人大公布的《个人信息保护法(草案)》中,提出了被遗忘权适用的几种情形:①约定的保存期限已届满或者处理目的已实现;②个人信息处理者停止提供产品或者服务;③个人撤回同意;④个人信息处理者违反法律、行政法规或者违反约定处理个人信息;⑤其他情形。(75)《个人信息保护法(草案)》第47条。具体到数字紧急状态的恢复机制,被遗忘权更多体现出来的,是作为对公权力机关权力扩张的限制,尤其是要求公权力机关在数字紧急状态结束之后,集中删除或清理个人信息。这在某种程度上,也拓展了原有被遗忘权被作为一项个人民事权利所遮蔽的公共权利属性。(76)根据目前中国法院的判例,被遗忘权作为一项民事权利尚未被法院认可,也尚未有具体规范条文上的依据。参见任甲玉诉北京百度网讯科技有限公司案(一审),北京市海淀区人民法院(2015)海民初字第17417号民事判决书;任甲玉诉北京百度网讯科技有限公司案(二审),北京市第一中级人民法院(2015)一中民终字第09558号民事判决书。可是,如果摆脱传统固有的、将被遗忘权作为一项民事权利来理解的框架,则被遗忘权存在以一种公共权利被行使的可能。

反对被遗忘权的观点大致可以分为如下几类:保障公民的知情权、(77)McKay Cunningham, Privacy Law That Does Not Protect Privacy, Forgetting the Right to Be Forgotten, 65 Buffalo Law Review 495, 497-498 (2017).保护言论自由、(78)Jack M.Balkin, Free Speech in the Algorithmic Society, 51 U.C.Davis Law Review 1149, 1201-03 (2018); Daphne Keller, The Final Draft of Europe’s “Right to be Forgotten” Law, The Center for Internet and Society, Dec.17, 2015, http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2015/12/final-draft-europes-right-be-forgotten-law.企业负担过重、(79)杨乐、曹建峰:《从欧盟“被遗忘权”看网络治理规则的选择》,载《北京邮电大学学报》2016年第4期,第58页。技术方案欠佳。前三个质疑都与本文无关,原因在于它们都是基于日常状态之中的法理讨论,而本文的努力恰恰是希望搭建回归日常状态的恢复机制,属于日常状态之前的讨论。但最后一个质疑,确实也存在于紧急状态与日常状态之间,直接影响到恢复机制的成效。在持此观点的学者看来,数字技术已经给“遗忘”下了死刑判决,设置被遗忘权也只是徒劳。(80)Daniel Humphries, U.S.Attitudes Toward the Right to Be Forgotten, Software Advice, Sept.5, 2014, https://www.softwareadvice.com/security/industryview/right-to-be-forgotten-2014.但笔者认为,该观点低估了技术的可塑性,这在下一节将展开论述。在实践上,尽管数字技术给遗忘带来了很大挑战,但是目前欧盟GDPR实践以及美国未成年人信息删除实践,均为被遗忘权的成效——尽管还谈不上彻底胜利——提供现实例证。与此同时,被遗忘权还不仅仅是在技术层面,从更为宏观的社会治理层面上看,被遗忘权的规范化还可以带来桑斯坦所称的“法律的表达功能”(Expressive Function of Law),(81)Cass R.Sunstein, On the Expressive Function of Law, 144 University of Pennsylvania Law Review 2021, 2024 (1996).即便最后执行困难,但也将传达法律规制的信号,这种信号会转化成行政诉讼风险、企业合规风险、个人违法风险等,被融入到国家、企业、个人的具体信息实践中。当然,作为介于日常状态与紧急状态之间的恢复机制,被遗忘权的规范化努力,仍可以从日常状态的法律规范中汲取思路。(82)例如《民法典》第1028、1037、1195条,《网络安全法》第43条,《电子商务法》第24条,《信息安全技术公共及商用服务信息系统个人信息保护指南》第5条,《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》第8条。

总之,本文所提出的以被遗忘权为基础的恢复机制,与其说是一种自由主义式的、主张赋予公民个人权利的机制,毋宁说是在紧急状态回归日常状态的恢复过程中,一种规范个人信息储存和流转的机制。这一恢复机制要求国家和企业,把紧急状态临时越界的那只无形的监控之手,在紧急状态结束后从公民身上缩回去。如果从“权力—权利”平衡的角度出发,那就是从紧急状态下应激式的失衡,回归原先日常状态下的平衡。(83)我们也可以从个人权益和公共利益平衡的角度切入,在疫情期间到疫情结束这段时间内,数据主体的个人权益基本是静态的,而公共利益是随着疫情防控的形势而发生变化,一旦紧急状态事由(新冠疫情)消失、紧急状态结束,公共利益消解,那么数据主体的被遗忘权的主张自然成立。个人权益和公共利益平衡的角度讨论被遗忘权问题,参见蔡培如:《被遗忘权制度的反思与再建构》,载《清华法学》2019年第5期,第180-181页。但这样的讨论,不可避免又将陷入比例原则或者成本收益分析的细节讨论。本文对于从失衡回到原初均衡的讨论,恰恰摆脱了具体细节的纠葛,而直接把捉到政策制定的宏观目标。

(三)恢复机制中被遗忘权应用的具体措施

从技术角度而言,数字时代的技术确实便利了疫情防控个人信息的收集和使用,也大大增加了个人信息被遗忘的难度。但与此同时,技术的可塑性,(84)同前注〔63〕,劳伦斯·莱斯格书,第138页。也给规制留下了其他可能性。换言之,“不可被遗忘”不是技术上的必然,“可否被遗忘”、甚至“何时何处被遗忘”亦是技术上的选择。具体而言,利用技术的可塑性,健康码可以精确地被设计来服务于恢复机制。比如,通过事前设计、事后修改健康码,完全可以嵌入恢复机制理念,将特定个人信息在疫情结束后被删除,甚至根据具体监控场景需求,设置特定个人信息的定制化生命周期。实践中,政府在疫情彻底结束后,应当主动采取相应的个人信息删除措施,并激励健康码的企业运营方,在技术层面上实现特定个人信息“被遗忘”。

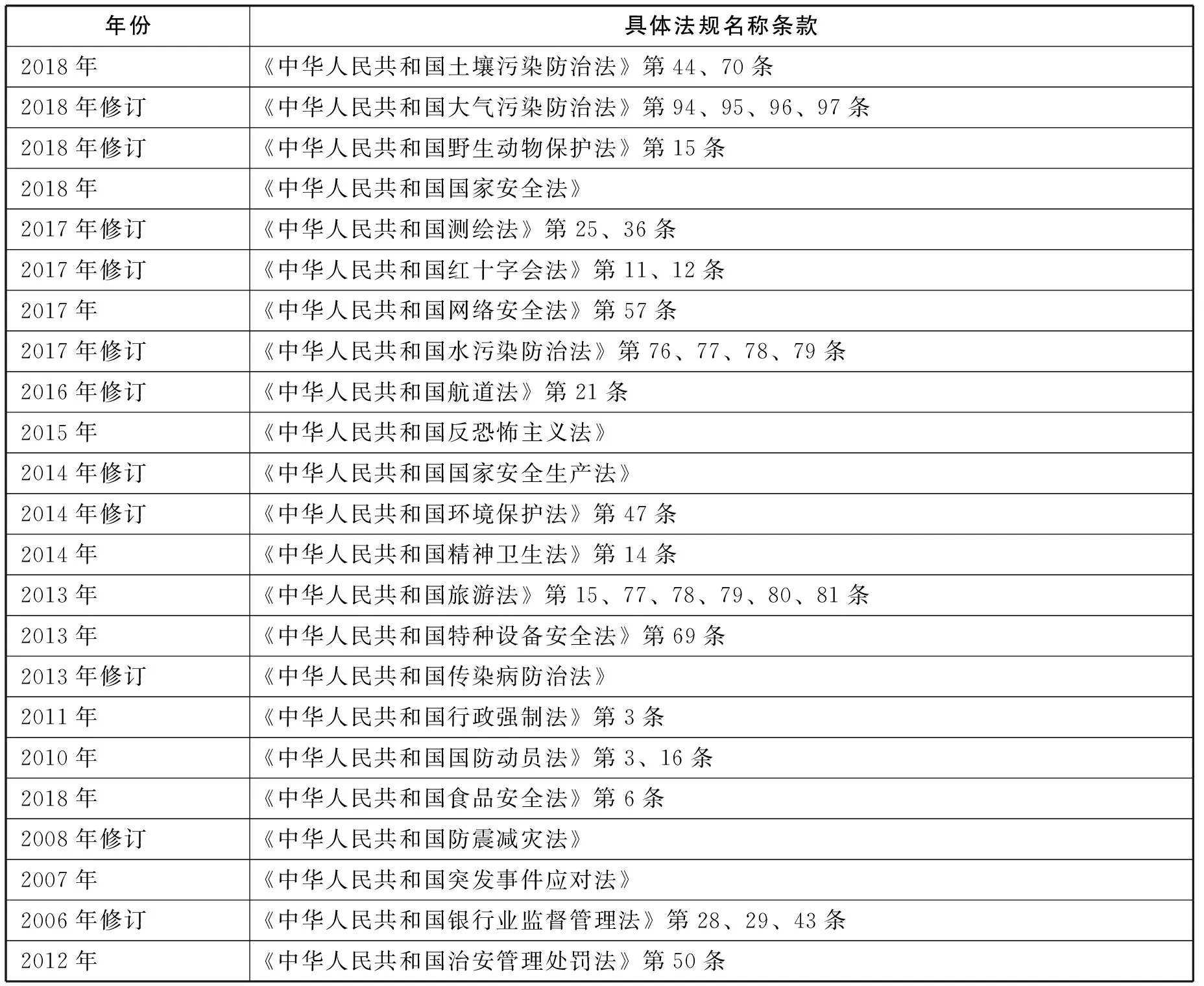

即便能通过技术架构,实现个人数据“被遗忘”,但我们还需要回答一个前置问题:到底哪些个人数据应当被遗忘?

被遗忘权的制度设计,为的是保证个人隐私恢复到原初日常状态。因此,所有紧急状态前未收集的底层个人数据,无论其如何被使用、被储存在何处,除非重新获得用户授权,均应被销毁(见表2)。(85)当前个人数据清理的一个关键障碍,便是数据的分布式重复储存。因此,在实践被遗忘权时,必须将其考虑在内。参见Orin Kerr, The Next Generation Communications Privacy Act, 162 University of Pennsylvania Law Review 373, 408 (2014)。之所以没有在此区分普通个人数据和敏感个人数据,除了这一区分本身存在争议之外,(86)许多看起来不敏感的匿名化信息,在大数据时代,很可能遭遇反向匿名化而变得敏感。同前注〔61〕,Paul Ohm文。况且,个人数据的敏感与否,也随着技术的变化而变化。参见Dan Feldman & Eldar Haber, Measuring and Protecting Privacy in the Always-on Era, 35 Berkeley Technology Law Journal 197, 243-247 (2020)。更根本的原因在于此处考察的是宪法上的个人基本权利恢复这一笼统问题,而非具体民法上的隐私权边界这一细节问题。

表2 数字紧急状态下的数据分类

基于相同理念,对于紧急状态前已收集的个人数据,假如依旧以数据控制方原初声明目的使用,那么这些数据无需被遗忘。比如有些小区进出入的刷脸扫码,早在新冠之前就已获用户授权使用,并在新冠疫情防控中被纳入到健康码继续发挥作用,在这种情况下,即便疫情完全结束,也无需被遗忘。但是如果在紧急状态之下,转移他方使用,那么他方就有义务删除所获数据,除非重新获得用户同意。同样,如果在紧急状态之下,先前已收集的个人数据与他方数据对撞分析,那么除非重新获得用户授权,否则数据控制方就有义务切断数据汇通渠道。当然,对于公共数据和已公开的个人数据(如公共健康报告、疫情统计等),则无需纳入被遗忘权机制中,这些信息可以继续为公共和私营服务所用。

值得注意的是,当健康码长时间推行之后,人们的生活方式可能随之发生变化。健康码的一部分应用场景,可能发展成社会管理新措施,比如健康码的追踪功能比以往电子政务中的社保码、电子健康卡等更有利于实现流动人口治理,而且整个社会也可能在疫情过后已经适应了这种新型数字治理模式。同时,公民也完全有可能在某些场景下主动使用健康码,以享受其带来的便利。本文所提出的数字紧急状态恢复机制,并没有把这些可能性完全封闭:一方面,从影响范围上看,数字紧急状态恢复机制只针对国家权力扩张和公民基本权利限缩的部分措施,无涉其他不影响“权力—权利”天平的公共服务措施;另一方面,即便恢复机制确实影响到“权力—权利”天平,如有必要,也可以要求数据的控制方、处理方“重获用户授权”。(87)当然,是否重新授权、是否保留,可能通过纵向横向、不同层次、不同等级来设定,具体的措施需要配合国家内部各地方、各部门的数据治理能力来综合考量。在这一重新授权的前提下,公民仍然有权选择回到紧急状态中健康码的某些应用环境。在条件允许的情况下,还可以通过自主性更高的数据可携带权制度,(88)GDPR第20条规定,数据可携带权是指数据主体有权不受阻碍地将个人数据从收集其数据的控制者那里传输给其他控制者。保证用户继续转换平台使用健康码所提供的某些服务。(89)有关数据可携带权的讨论,参见包晓丽、熊丙万:《通讯录数据中的社会关系资本——数据要素产权配置的研究范式》,载《中国法律评论》2020年第2期,第146-168页;丁晓东:《论数据携带权的属性、影响与中国应用》,载《法商研究》2020年第1期,第73-86页。当然,数据可携带权在健康码方面作用相对有限。原因在于,数据可携带权虽然保证了一些基本数据(如姓名、地址、电话号码、身份证号)的自主流转,但对于公民在健康码中的其他元数据(Metadata)就很难处理(比如使用习惯、地理位置、家庭成员、接触人员等),后面这些信息的权属可能更模糊,而且信息本身与健康码平台绑定,并不一定适用于通用场景。这一点,在疫情结束后,健康码所带来的政企联动逐步转为政企脱钩,尤其具有现实意义。

(四)可能的质疑与回应

当然,可能会有学者怀疑:如果疫情卷土重来,还需重启健康码怎么办?这不是不可能。就像战争和戒严一样,公共卫生事件的紧急状态同样可能卷土重来。但从宪法理论角度回应并不困难:再重新启动一次紧急状态。一旦紧急状态结束,大量个人敏感信息(比如疫情期间去了哪、见了谁等等)就不再具有任何新冠疫情防控的价值。如果疫情卷土重来,那么可以继续启用健康码采集全新的、实时的个人信息。在数字时代,这种重启收集个人信息的手段,成本比起前数字时代要低得多。更何况,不同传染病的病毒来源、传播方式、致病机理、变异阶段等都不尽相同,可能比新冠更严重,也可能比新冠更轻微,相应的公共健康危机防控的信息处理机制也必然有所差别。若是为了防范疫情卷土重来便让健康码常态化,充其量只不过一种刻舟求剑式的解决办法。

此外,也可能有学者质疑:如果本文最终政策建议的目标是为了“权力—权利”平衡,那么在国家权力通过紧急状态获得临时性扩张之后,除了利用被遗忘权将国家权力限缩到原初状态之外,有没有可能通过公民基本权利的赋权,让其与已扩张的国家权力保持一个新的均衡?从宪法理论上,这当然也不失为一种“权力—权利”平衡的进路。比如《美国权利法案》第2条就是典型——通过赋权公民持枪对抗政府,至少在当时达到“权力—权利”均衡的立法目的。但在笔者看来,这类公民赋权的思路,在数字时代几乎不可能实现。一方面,公民个人的技术能力相较于国家和互联网企业差距极大,这就将导致即便赋权,公民也无法充分实现权利。另一方面,这类通过赋权公民来实现均衡的思路,依然没法防范个人信息随着技术新发展导致的新开发、再使用。这就类似于美国《权利法案》第二条如今面临的尴尬境遇——公民持枪权设计得再精妙,但仅凭公民手里的枪械,如今也根本无法面对国家军队更先进的武器。

四、结语

此次新冠疫情是一种极端状态,无论是抽象的宪政制度,还是具体的经验生活,在这样的极端状态面前都面临不凡考验——一方面,它可以像“压力测试”那样,试探国家权力和公民基本权利的边界、甚至裂痕;另一方面,它也给法学研究者以扑面而来的切身感受和体悟,让我们得以从平常所不太容易察觉的视角,重新认识法律与秩序、紧急状态与日常状态、政企联动等理论问题。正是更突出的宪政问题和更强烈的身心刺激,启发笔者思考我国宪政框架的紧急状态制度,并以健康码为案例,剖析恢复机制对于平衡国家权力和公民基本权利的理论和现实意义。

尤其值得一提的是,此次新冠疫情恰逢《数据安全法》《个人信息保护法》紧锣密鼓的立法阶段。区分日常状态与紧急状态的意义还在于,我们应当将一部分非常规数字防控措施(比如健康码)归为紧急状态下的特殊措施。这么做,是为了避免给针对日常状态的《数据安全法》《个人信息保护法》立法打上过严或过松的、仅适用于紧急状态的补丁,毕竟这两部正在起草中的法律将要处理的是日常状态的数据安全和个人信息保护。我们不能忘记美国9·11之后仓促上马的《爱国者法案》这一前车之鉴——国家公权力和企业私权力通过紧急状态过后的立法,导致权力扩张的常态化。我们也不能忘记一个世纪来,思想家们的不断提醒:现代国家权力在紧急状态后,往往意欲常态化“权力—权利”失衡的倾向。这也是本文最后建议采取更激进的被遗忘权制度的内在动因。

综上,本文借助健康码,分析数字紧急状态的恢复机制,不仅指出了恢复机制作为一项制度性建构在数字紧急状态中的必要性,也揭示了被我国传统宪法理论所遮蔽的、其与主权学说有关讨论的关联脉络。本文处理的是数字紧急状态下公共卫生危机的问题,但由此所阐发的思考,并不限于此。当今的恐怖主义、甚至风险社会,也与传统的紧急状态有所不同,如此看来,阿甘本所指出的紧急状态常态化的论断似乎越发具有生命力。也正是在这一节点,本文对于紧急状态向日常状态恢复的讨论,有着超出数字紧急状态的意涵。当然,笔者更希望这些思考有助于我们理解紧急状态疫情防控措施的复杂性和政治意涵,期待能抛砖引玉,带来更多对于具体制度建构的讨论。