急诊科护士尖锐器械损伤的危险因素分析及防护建议

李金梅,吴义云,马良菊,李 明

尖锐器械损伤是医院急诊科常见的一种职业伤害,是急诊科护士在护理工作中由于针头、手术刀、剪等尖锐器械所造成的皮肤出血意外伤害[1]。近年来,急诊科护士由于尖锐器械损伤引起的血液传播疾病的感染率呈逐年上升趋势,尤其是随着人类免疫缺陷病毒、梅毒、乙型肝炎病毒感染等血液传播疾病发病率的增加,急诊科护士职业暴露危险随之增加[2-3]。有研究[4]显示,部分急诊科护士对尖锐器械损伤的防护知识缺乏,防护行为也有一定问题,因此了解急诊科尖锐器械损伤发生的危险因素,对提高急诊科护士自我防护意识、减少尖锐器械损伤发生有重要意义。有报道提示医务人员尖锐器械损伤的发生与操作不规范、防护意识不足有关[5],但关于急诊科护士尖锐器械损伤的因素仍缺乏全面探讨。为此,本研究对166名急诊科护士进行相关调查。现作报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择166名急诊科室护士作为研究对象,其中女158名,男8名;年龄22~46岁;婚姻状况:已婚80名,未婚或离异86名;急诊室工作年限<5年者110名、≥5年者56名;学历:中专78名,大专112名,本科及以上26名;职称:护士或护师134名,主管护师及以上32名。纳入标准:(1)急诊科工作时间超过6个月;(2)自愿参与问卷调查者;排除标准:(1)经常请假者;(2)罹患重病者。本研究经医院伦理委员会审批通过。

1.2 方法

1.2.1 问卷调查 采用不记名方式进行问卷调查,调查内容包括2部分,一为现况调查,即近一个月内尖锐器械损伤情况,二为基本资料调查,包括性别、年龄、婚姻状况、急诊室工作年限、学历职称、雇佣形式等人口学资料;尖锐器械操作习惯,如操作时是否带手套、掰安瓿时是否使用纱布、注射器使用后是否回套针帽;工作环境因素,如是否经常为不合作病人进行侵入性操作、工作环境光线是否充足、工作环境是否吵杂、有无尖锐器械伤上报制度;其他如认为尖锐器械伤是否可避免,共15项基本资料。调查前对急诊科护士进行宣传动员,提高参与意识,调查人员经培训后参与调查且均保证如实填写,不纳入可能存在造假行为的问卷。本研究中共发放166份问卷,回收率和有效率均为100.00%。

1.2.2 分组和变量赋值 根据调查结果,将发生尖锐器械损伤护士纳入发生组,其余纳入未发生组,对可能引起急诊科护士尖锐器械损伤的影响因素进行赋值,并以之为自变量,以是否发生尖锐器械损伤(否=0、是=1)为因变量进行多因素logistic回归分析,赋值见表1。

表1 影响因素赋值说明

1.3 观察指标 (1)急诊科护士尖锐器械损伤发生情况;(2)发生组和未发生组可能影响因素的差异比较;(3)计算影响急诊科护士尖锐器械损伤因素的比值比(OR)及95%可信区间(CI)。

1.4 统计学方法 采用χ2检验、秩和检验和多因素logistic回归分析。

2 结果

2.1 急诊科护士尖锐器械损伤发生情况 参与问卷调查的166名急诊科护士近一个月内发生尖锐器械损伤28名,尖锐器械损伤率为16.87%。

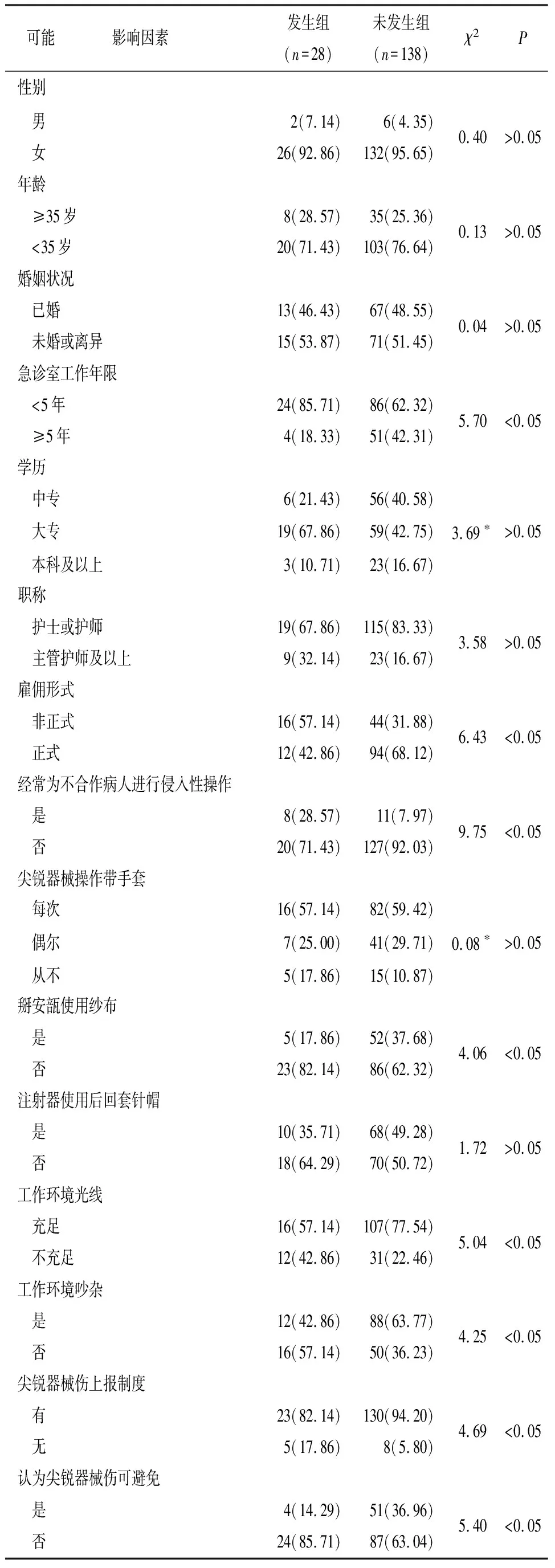

2.2 发生组和未发生组可能影响因素的差异比较 发生组与未发生组性别、年龄、婚姻状况、学历、职称、尖锐器械操作带手套、注射器使用后回套针帽护士构成比差异均无统计学意义(P>0.05);与未发生组相比,发生组急诊室工作年限<5年、非正式护士、经常为不合作病人进行侵入性操作、掰安瓿未使用纱布、工作环境光线不充足、工作环境吵杂、无尖锐器械伤上报制度、认为尖锐器械伤不可避免护士构成比均较高(P<0.05)(见表2)。

表2 发生组和未发生组可能影响因素的差异比较

2.3 急诊科护士尖锐器械损伤因素logistic回归分析 经logistic回归分析,急诊室工作年限<5年、非正式护士、经常为不合作病人进行侵入性操作、掰安瓿未使用纱布、工作环境光线不充足、工作环境吵杂均是导致急诊科护士尖锐器械损伤的危险因素(OR=3.955、6.481、7.478、2.906、2.627、2.321,P<0.05~P<0.01),而有尖锐器械伤上报制度、认为尖锐器械伤可避免是急诊科护士尖锐器械损伤的保护因素(OR=0.557、0.652,P<0.05)(见表3)。

表3 急诊科护士尖锐器械损伤因素logistic回归分析

3 讨论

急诊科护士除接触大量安瓿、针头、清创刀片等尖锐器械外,还需要进行注射、输液等尖锐器械操作,此外,急诊外科护士多面对未知突发事件,病人病情多且较危急,急诊科护士心理压力往往较其他科室大,更容易发生尖锐器械损伤[6-7]。调查[8-9]显示,因职业感染艾滋病的医务人员中,护理人员约占45%,尖锐器械损伤是其感染血液型传播疾病的主要途径之一,对护理人员职业健康造成严重威胁。因此,本研究科学地开展流行病学调查,针对急诊科护士尖锐器械损伤发生的危险因素进行深入探讨,以期为急诊科制定合理管理规章制度及防控措施提供依据,最终降低急诊科护士尖锐器械损伤发生率。

本研究中,参与问卷调查的166名急诊科护士近一个月内尖锐器械损伤率为16.87%。经logistic回归分析,急诊室工作年限<5年、非正式护士、经常为不合作病人进行侵入性操作、掰安瓿未使用纱布、工作环境光线不充足、工作环境吵杂均是导致急诊科护士尖锐器械损伤的危险因素(OR=3.955、6.481、7.478、2.906、2.627、2.321,P<0.05~P<0.01),提示急诊科护士尖锐器械损伤发生率较高,影响尖锐器械损伤的危险因素较多,应引起充分的关注和重视。谢红珍等[10]对广州市3 010名护士进行锐器伤流行病学调查研究显示,锐器伤发生率为37.60%,数据高于本研究,且在其研究中,经常为不合作病人进行侵入性操作、掰安瓿未使用纱布、工作噪音均是导致尖锐器械损伤的危险因素,与本研究一致。分析其原因:(1)急诊护理时,若病人神志不清或躁动不安,在接受侵入性操作时可能突然运动,易造成护士操作失误,不仅可能造成护理人员出血性伤害,而且可能加重病人病情。(2)急诊护理人员工作繁忙,而使用纱布包裹程序繁琐,护理人员往往徒手操作[11],增加尖锐器械损伤风险。掰安瓿时使用纱布可增加对手部防护,减少不必要的损伤,掰安瓿损伤本身并无感染风险,但增加了破损皮肤接触感染性血液疾病的风险,因此掰安瓿损伤需要引起重视。(3)急诊室人员流动较大[12],接诊病人多为急性病,病人家属、朋友等社会人员复杂,可能造成工作环境吵杂,易导致护理人员工作时分心,增加尖锐器械损伤风险,另外,急诊室夜间接诊量较大[13],夜间光线可能不充足,也可能增加尖锐器械损伤风险。此外,本研究中护理人员急诊室工作年限<5年、非正式护士也是尖锐器械损伤发生的危险因素。有文献报道,护龄在0~2年的护士尖锐器械损伤发生率最高[14],与本研究结果相似。急诊室工作年限高者应用尖锐器械经验丰富,且既往可能已经发生过尖锐器械损伤,有一定的经验和教训,在进行相关器械操作时具有较强的自我防护意识;非正式护理人员工作经验不足,在进行尖锐器械操作时对其危险性未充分认识,因此可能增加损伤风险。

此外,本研究中,有尖锐器械伤上报制度、认为尖锐器械伤可避免是急诊科护士尖锐器械损伤的保护因素(OR=0.557、0.652,P<0.05)。有尖锐器械损伤上报制度时,护理人员对操作规范更为注意,防护措施更为到位,降低尖锐器械损伤发生风险。认为尖锐器械损伤可以避免的护理人员可能对操作规范及标准防护措施的了解程度更高,在急诊护理工作中对操作要求更为到位,意外损伤风险更低。

结合上述分析,特制定如下避免急诊科护士尖锐器械损伤发生防护措施:(1)改善急诊室操作环境,保证采光充分,减少闲杂人员流动,保证工作环境安静;(2)完善尖锐器械使用规范及尖锐器械损伤上报制度,定期开展尖锐器械安全使用、防护措施及锐器伤危害相关培训课程;(3)急诊室非正式护士和工作年限较少的护士需经严格尖锐器械使用培训[15],经考核合格后上岗,加强自我防护意识。

综上所述,急诊科护士尖锐器械损伤发生率较高,影响尖锐器械损伤的危险因素较多,应引起临床关注和重视,从改善工作环境、加强防护知识和意识着手,尽量避免尖锐器械损伤。