专门矫治教育的基本权干预性质及规则完善

李泊毅

对于实施了违法层面的犯罪行为、因未达刑事责任年龄而刑事责任被阻却的未成年人,“司法机关在‘一罚了之’与‘一放了之’两个极端间左右为难”,①温雅璐:《收容教养制度的发展困境及司法化重构》,载《青少年犯罪问题》2020年第1期。“也就是说,在刑罚和放任之间存在一个巨大的空白地带。”②雷杰:《我国收容教养制度的困境与完善路径》,载《预防青少年犯罪研究》2019年第3期。在现行预防未成年人犯罪法、刑法设置专门矫治教育措施之前,针对实施了违法层面的犯罪行为、因未达刑事责任年龄而刑事责任被阻却的未成年人,最严厉的措施是收容教养,历史上收容教养在适用对象上相当宽泛,其与劳动教养发生了重合。且在执行上,也多次出现与劳动教养的混同。劳动教养作为一项重大干预人身自由的措施,依据立法法的规定,应当设置立法保留,由于缺乏法律上的依据,已被废止。“随着劳教制度、收容教育制度的废除,收容教养制度也备受诟病,其合法性、规范性以及有效性都受到不同程度的质疑。”③温雅璐:《收容教养制度的发展困境及司法化重构》,载《青少年犯罪问题》2020年第1期。而且,“实践中适用收容教养的只占极小部分,触法未成年人的矫治和犯罪预防问题愈发突出”,④温雅璐:《收容教养制度的发展困境及司法化重构》,载《青少年犯罪问题》2020年第1期。“未成年人犯罪……由于未成年人未达刑事责任年龄而不予刑事处罚,而且往往由于制度的不完善而放任这些未成年人,给社会造成极大的安全隐患。”⑤雷杰:《我国收容教养制度的困境与完善路径》,载《预防青少年犯罪研究》2019年第3期。为解决这一问题,现行预防未成年人犯罪法、刑法设置了专门矫治教育措施,以满足社会安全保障的需要,并改善行为人。

一、问题的提出

与旧预防未成年人犯罪法、旧刑法相比,现行立法取得了重大的完善,①制度前后比较,可参见鲁昕、李泊毅:《收容教养在公法上的性质及实施的相关问题研究》,载《齐鲁学刊》2021年第1期。其表现在:首先,明确了专门矫治教育措施的适用对象,即实施了违法层面的犯罪行为、因未达刑事责任年龄而刑事责任被阻却的未成年人;其次,明确了专门矫治教育措施的决定机关——教育行政部门和公安机关,以及个案评估机构——专门教育指导委员会;第三,丰富、细化了针对实施了违法层面的犯罪行为、因未达刑事责任年龄而刑事责任被阻却的未成年人可采取的措施,除专门矫治教育措施外还包括预防未成年人犯罪法第四十一条所规定的9种措施。以及预防未成年人犯罪法第四十三条所规定的“送入专门学校接受专门教育”;第四,为被决定进行专门矫治教育的未成年人及其父母或者其他监护人提供了救济措施(预防未成年人犯罪法第四十九条)。

但仍有以下疑问:首先,根据预防未成年人犯罪法第四十五条的规定,是否处以专门矫治教育首先由专门教育指导委员会进行个案评估,经其同意后,教育行政部门与公安机关共同作出决定。已有研究指出,因存在双主体共同决定的设置,专门矫治教育决定的作出需教育行政部门与公安机关配合、协同,但立法未明确两主体间的主次关系,故存在启动、决策程序不明的问题。但除上述效率的考量外,由发现、调查严重不良行为的机关作出重大干预行为人基本权利的决定,这就丧失了主动申请——被动决定的诉讼结构,存在申请与决定主体同一的情形,这样的程序设计是否最具中立性?其次,刑法第十七条规定,进行专门矫治教育的条件是“在必要的时候”。那么,何谓在必要的时候?从预防未成年人犯罪法规定的角度看,其第四十五条规定,专门矫治教育经专门教育指导委员会评估同意,教育行政部门会同公安机关决定。那么关键的问题便是,评估、决定的关键考量因素是什么?从另一个角度看,专门矫治教育与预防未成年人犯罪第四十三条所规定的“送入专门学校接受专门教育”,以及与预防未成年人犯罪第四十一条所规定的9种矫治教育措施之间存在什么的关系?最后,专门教育指导委员会作为决定是否处以专门矫治教育的个案评估机构,是否在认识能力上有其优势?

二、专门矫治教育具有干预重大基本权利的性质

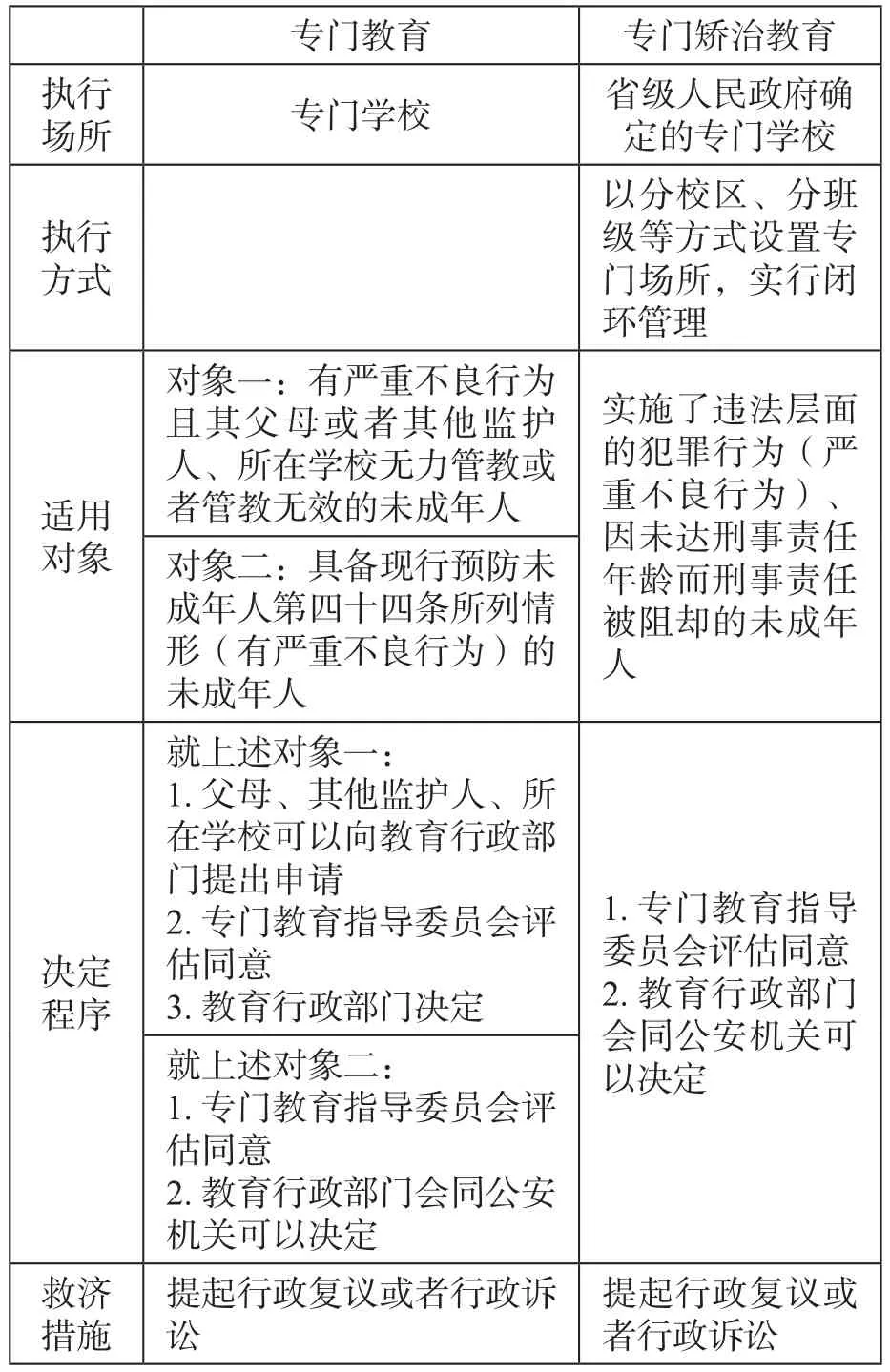

根据现行预防未成年人犯罪法第四十三条的规定,实施专门教育的场所为专门学校。而专门矫治教育根据现行预防未成年人犯罪法第四十五条第二款的规定,也在专门学校中进行。二者虽然在执行方式的严格程度上有所区别,但在执行场所上具有相似性。②第四十五条第二款:省级人民政府应当结合本地的实际情况,至少确定一所专门学校按照分校区、分班级等方式设置专门场所,对前款规定的未成年人进行专门矫治教育。且非申请性的专门教育与专门矫治教育的决定程序相同。另外,根据现行预防未成年人犯罪法,被决定进行专门教育的未成年人,需有严重不良行为。而现行预防未成年人犯罪法第三十八条也将未成年人所实施的不法层面的犯罪行为定义为严重不良行为。所以,就目前立法的表述看,可以认为专门矫治教育是专门教育的特殊类型。(二者异同见表1)

而现行预防未成年人犯罪法第六条,将专门教育明确定义为保护处分措施,所以说,如果承认专门矫治教育是专门教育的特殊类型,那么也就可以认为专门矫治教育同样被立法定义为一项保护处分措施。再从预防未成年人犯罪法第四十九条的规定看,立法将决定专门矫治教育定性为一种具体的行政行为。

尽管立法将专门矫治教育的性质定义为保护处分措施,将决定专门矫治教育的性质定义为具体行政行为,但可以发现,这并不影响其所具有的公法上重大干预基本权利的性质。一项措施,是否属于公法上的基本权干预措施,有3项递进的判断要素:一是“系争是否属于国家与个人间的公法关系”?①林钰雄:《刑事诉讼法(上册)》,(台)元照出版有限公司2013年版,第299页。具体到专门矫治教育,当然属于国家与公民个人间的公法关系,无需赘言;二是“系争公法行为是否涉及人民受宪法保障之基本权”?②林钰雄:《刑事诉讼法(上册)》,(台)元照出版有限公司2013年版,第299页。就专门矫治教育而言,其涉及宪法第三十七条所保护的公民之人身自由;三是“系争公法行为是否构成基本权之干预”?根据预防未成年人犯罪法第四十五条的规定,专门矫治教育在专门学校以分校区、分班级等方式设置专门场所执行,立法虽然没有明确执行期限,但可以肯定是一种“较长时间剥夺人身自由的机构化措施”。③何挺、张子泽:《〈预防未成年人犯罪法〉的修订评价与实施问题》,载《社会教育》2021年第4期。在制度渊源上,被专门矫治教育取代的收容教养制度,“期限一般为1至3年,必要时可以延长1年”;④马贵翔、黄国涛:《收容教养程序正当性探析》,载《青少年犯罪问题》2016年第3期。从预防未成年人犯罪法第四十六条的表述看,在专门学校接受专门教育的未成年学生,是否转回普通学校就读的评估期为1学期,接受专门矫治教育的未成年人,是否也准用该条款,立法未予明确,如果专门矫治教育也适用该条款,则被决定进行专门矫治教育的未成年人最短也需一学期即4-6个月才能转回普通学校就读。换言之,无论专门矫治教育因可能的制度惯性而沿袭旧制度的处分时间,还是准用专门教育制度的处分时间,其都具有较长时间隔离、限制人身自由的法律效果。因此,如上所述,专门矫治教育可谓对最基本的宪法权利——人身自由进行长期限制的处分。⑤林钰雄:《刑事诉讼法(上册)》,(台)元照出版有限公司2013年版,第299页。可见,专门矫治教育无疑是公法上对基本权的重大干预措施。

表1:专门教育与专门矫治教育的异同

基于专门矫治教育重大干预基本权利的性质,其当然应与公法上的其他基本权干预措施一样,都受到法律保留原则与比例原则的约束。法律保留被称为基本权干预正当化依据的一般形式要件,所谓“一般”意即任何对基本权的干预措施都应当有法律明确的授权,立法法第八条规定:剥夺、限制公民人身自由的,只能由法律规定。而之所以称为“形式要件”,在于法律保留通常只是单纯地授权或设置抽象的发动门槛要求,如刑事诉讼法第一百零九条以及刑事诉讼法第一百一十五条规定,追诉机关发现犯罪线索,应当发动侦查,收集、调取证据。仅凭此往往难以防止干预措施被扩大适用;所以,基本权干预还受一般实质要件——比例原则的约束,所谓“一般”仍指基本权干预皆受其约束,而“实质”则意味着,并非有法律授权就可以“不计代价、不问是非、不择手段”的适用,而需将其作为非此则不能达到目的的最后手段,此系“实质”考量的含义。既然存在一般形式要件与一般实质要件,自然也有特别形式要件,即法官保留,也就是所谓的司法化。所谓“特别”,顾名思义并非所有基本权干预都受法官保留原则拘束。至于是否应当对专门矫治教育设置法官保留,笔者持肯定观点,理由在于专门矫治教育为重大的基本权干预措施,且不具有急迫性,后文将予以详述。以上即专门矫治教育作为重大基本权干预措施的法律意义,应受法律保留、比例原则、法官保留的三重拘束。

关于对专门矫治教育的法律保留,预防未成年人犯罪法第四十五条,以及刑法第十七条,就对实施了违法层面的犯罪行为、因未达刑事责任年龄而刑事责任被阻却的未成年人进行专门矫治教育,给予了明确的授权,此点应无疑问。但问题就在于比例原则与法官保留原则的适用,以下详述。

三、决定专门矫治教育应适用法官保留原则

必须明确的是,并非涉及对公民人身自由的限制,就必须采取法官保留,例如依据治安管理处罚法第十二条所执行的行政拘留,依据道路交通安全法第九十一条对醉酒驾驶机动车的人所执行的约束措施,以及依据刑事诉讼法第一百零九条、第一百一十五条所进行的短期跟踪,就不采法官保留原则。事实上,迄今为止,也找不到任何一个就所有干预人身自由的措施都采行绝对的法官保留原则或令状主义的立法例。

通常而言,采行法官保留原则主要基于3个理由:第一,“就工作方式与职业倾向而言”,法官决定较之于追诉机关决定不易于从宽解释;第二,法官受“人身及事物独立性原则”保障,并受“法定法官原则”“听审原则”拘束,相对最有可能避免各种干扰;第三,保持主动申请——被动决定之诉讼结构,有利于权力制约。①林钰雄:《刑事诉讼法(上册)》,(台)元照出版有限公司2013年版,第306页。但法官保留之优点也正是其缺陷,即效率较执行机关自行决定相对不足,无法应对紧迫情势,且另需庞大的人力、物力保障。②林钰雄:《刑事诉讼法(上册)》,(台)元照出版有限公司2013年版,第306页。因此,较普遍的选择是,对非紧迫而重大干预基本权的措施,采行绝对的法官保留。换言之,考量因素有二:一是干预基本权利的程度;二是紧迫性。

应当用以上两个因素具体考量决定专门矫治教育。首先,决定专门矫治教育并不具备紧迫性。其次,就干预基本权利的程度而言。如上所述,专门矫治教育以分校区、分班级等方式在专门场所执行,具有隔离、限制人身自由的效果。且是一种“较长时间剥夺人身自由的机构化措施”,如果专门矫治教育也适用预防未成年人犯罪法第四十六条的规定,则被决定进行专门矫治教育的未成年人最短也需一学期即4到6个月才能转回普通学校就读,若不适用,则接受专门矫治教育的时间可能更长。将其与管制比较,管制的期限为3个月以上2年以下,依法实行社区矫正。从期限与执行方式看,可以认为专门矫治教育对人身自由的干预程度不低于管制。既然管制采法官保留,有何理由不对专门矫治教育采法官保留?再与刑事诉讼法第五章所规定的强制医疗比较,二者皆为无刑事责任能力的行为人,实施了违法层面的犯罪行为,为防止其人身危险性的现实化,对其所采取的基本权干预措施。处以强制医疗已采法官保留,又有何理由不对收容教养采法官保留?

综上所述,鉴于专门矫治教育是一项非紧迫但重大干预人身自由的措施,应对其设置法官保留。采法官保留,同样应对被错误处以收容教养的对象设置救济程序,即上诉。如此,与预防未成年人犯罪法第四十九条所规定之提起行政复议或者行政诉讼的救济措施相比,救济措施也更为直接。

四、决定专门矫治教育应坚持比例原则

刑法、预防未成年人犯罪法对处以专门矫治教育设置了前提条件。从刑法第十七条第五款的表述来看,对因未达刑事责任年龄而刑事责任被阻却的未成年人,首先应责令其父母或者其他监护人加以管教,在必要的时候才依法进行专门矫治教育。可能存在的疑问是,“父母或者其他监护人加以管教”与“依法进行专门矫治教育”这两者间是什么关系?是否无父母或者其他监护人加以管教就是“必要的时候”?如果答案是肯定的,是否妥当?如果答案是否定的,那么何种情形便构成“必要的时候”?预防未成年人犯罪法第四十五条规定,进行专门矫治教育需经专门教育指导委员会评估同意。那么,评估与决定的核心考量因素是什么呢?

(一)专门矫治教育应为避免人身危险性现实化的最后方法

从立法目的来看,设置专门矫治教育有两大目的:一是防止因未达刑事责任年龄而不予刑事处罚的未成年人继续危害社会(社会防卫功能);二是改善行为人,即“对严重不良行为进行矫治”,让行为人接受教育,以便能够顺利回归社会生活(教育功能)。无须赘述的是,并非只有专门矫治教育才能实现教育功能,预防未成年人犯罪法、刑法都设置了其他矫治措施,比如责令家长严加管教,由学校管理教育,责令接受社会观护,进行专门教育等;甚至可以认为专门矫治教育并非实现教育功能的最佳途径,显然对于未成年人而言家庭教育是最为重要的,与社会相隔离也增加了未成年人回归社会的难度。因此,合乎逻辑的解释应是,专门矫治教育是迫不得已的选择,即如果不采取专门矫治教育,则无法避免实施了违法层面的犯罪行为、因未达刑事责任年龄而刑事责任被阻却的未成年人人身危险性的现实化,继而也就失去了实现教育功能的前提。反面言之,如果有其他方式可以约束上述未成年人的行为,进而改善行为人,则不应当适用专门矫治教育。这也正是上述比例原则的要求。

所以,所谓“必要的时候”,即非采取专门矫治教育措施,则无法避免实施了违法层面的犯罪行为、因未达刑事责任年龄而刑事责任被阻却的未成年人人身危险性现实化的时候;专门教育指导委员会评估、教育行政部门决定或其与公安机关共同决定进行专门矫治教育的核心考虑因素,也应该是若不对行为人采取专门矫治教育,则无法避免上述未成年人人身危险性的现实化。

(二)决定处以专门矫治教育要防止形式化的倾向

在既往一些对处以收容教养应当具备何种条件的讨论中,不少研究者的观点显示出了条件设置形式化的倾向。①参见鲁昕、李泊毅:《收容教养在公法上的性质及实施的相关问题研究》,载《齐鲁学刊》2021年第1期。之所以产生这样的观点,与法律规定的原则性是密切相关的。同样,对于处以专门矫治教育的条件,立法也存在规定较为原则的问题,即刑法规定的在“必要的时候”,而预防未成年人犯罪法对此更是语焉不详。由于专门矫治教育针对的是未成年人,而且又具有长期限制人身自由的效果,过于模糊的规定将引起权力被滥用的担忧,同时处以专门矫治教育对于决定主体来说也并非一件容易的事情,规定的模糊性给决定的正当性与说服力留下了隐患。因此,无论从权利保障、权力制约的方面,还是从权力有效行使的方面,都存在着对明确、便于操作之规定的需求。从以往的思路来看,为增强规定的明确性与可操作性,往往将行为人行为的严重性、行为人父母的管教能力设置为适用条件。这便导致了决定专门矫治教育偏离核心考量因素的危险。应当说明的是,在决定是否处以专门矫治教育时,确实需要考量上述要素,但仍需作实质化的判断。

1.关于责令其父母或者其他监护人加以管教

对刑法第十七条第五款规定需要解释的是,第一,如果行为人既没有父母也无其他合适的监护人,是否就当然属于“必要的时候”?笔者认为答案是否定的。理由在于,没有父母也无其他合适的监护人,并不等于有较高人身危险现实化的可能性。例如,姐姐甲与患有白血病的弟弟乙自小被父母抛弃,由好心的老人丙收养,姐姐11岁时,老人丙去世,姐弟俩被迫乞讨为生,在饱经困苦后,甲不忍弟弟乙再受煎熬,将其掐死,随后服农药自杀,万幸被路人送往医院救活。在公安机关,甲对杀人的事实供认不讳,只求速死。(案例1)在这个案例中,需要避免的只是甲自杀,但并无依法进行专门矫治教育的必要。这也是比例原则所要求的,手段应与目的相适应(适当性原则)。

第二,父母或者其他监护人加以管教是否为依法进行专门矫治教育的前置程序,意即是否必须父母或者其他监护人管教无效之后,才能依法进行专门矫治教育?此点不言自明,在父母或者其他监护人的管教显然无法约束行为人时,当然应当直接考虑其他措施。需要解释的是,立法之所以特别强调“责令其父母或者其他监护人加以管教”,只是因为在大多数情况下,这是最为有利于行为人的措施;而紧接着规定“在必要的时候,依法进行专门矫治教育”,应理解为非必要时,不得适用专门矫治教育,这里的“在必要的时候”意指在其他措施皆无法避免行为人之人身危险性现实化的时候。亦即比例原则所包含的最小伤害原则。因此,有无“父母或者其他监护人加以管教”既不是“依法进行专门矫治教育”的必要条件,更非充分条件。

2.关于行为人行为的严重程度

在既往对收容教养适用条件的研究上,许多观点认为应对实行了严重犯罪(违法层面)的未达刑事责任年龄的人处以收容教养。具体建议如“实施了特别严重的犯罪(即指如果是成年人实施,可能判处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑的行为的)。”①左袖阳:《中英立法比较下的我国收容教养制度完善》,载《法治研究》2018年第1期。“实施的是《刑法》第17条第2款规定的八种严重犯罪行为,或者多次犯罪,犯罪手段残忍,影响恶劣。”②雷杰:《我国收容教养制度的困境与完善路径》,载《预防青少年犯罪研究》2019年第3期。“依据应当是触法行为的社会危害性”③温雅璐:《收容教养制度的发展困境及司法化重构》,载《青少年犯罪问题》2020年第1期。“为情节恶劣或后果严重,社会影响较坏,被害方和当地群众强烈要求政府收容教养的。”④吴燕、顾琤琮、黄冬生:《我国收容教养制度的重构》,载《预防青少年犯罪研究》2016年第4期。

同样,在既往的立法中,也体现这一倾向。如刑事诉讼法第八十一条第二款规定:“批准或者决定逮捕,应当将犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性质、情节,认罪认罚等情况,作为是否可能发生社会危险性的考虑因素。”该条明确指出,需要考量的根本问题是“是否可能发生社会危险性”。但刑事诉讼法第八十一条第三款却规定:“对有证据证明有犯罪事实,可能判处十年有期徒刑以上刑罚的……应当予以逮捕。”言下之意,可能判处十年有期徒刑以上刑罚的就一定具有社会危险性。但是,这种判断不一定准确。如上述案例1,虽然故意杀人属于严重的犯罪行为,但行为人除自杀倾向外却并无人身危险性。

因此,在比较法例上,行为人行为的严重程度,通常并不是作为一个正面要素出现的,而是作为一个反面的排除因素。易言之,如果行为人的行为不严重,则不得处以严厉的处分措施,而非严重则应当处分。如德国刑法典第62条规定:“如判处矫正与保安处分与行为人行为的严重性、将要实施的行为以及由行为人所引起的危险程度不相适应,不得判处。”⑤徐久生译:《德国刑法典》,北京大学出版社2019年版,第32页。此即比例原则所要求的,手段之代价与目的之效果间不能显失公平(必要性原则)。

3.关于年龄

既往在对收容教养的研究中,有不少论者提出应当设置适用的年龄下限。建议设置年龄下限的理由可总结如下:第一,收容教养具有限制人身自由的效果,长期与社会隔离,并不利于未成年人的成长;⑥温雅璐:《收容教养制度的发展困境及司法化重构》,载《青少年犯罪问题》2020年第1期。第二,有不良行为的未成年人可能互相影响,不利于其身心健康与回归社会;⑦左袖阳:《中英立法比较下的我国收容教养制度完善》,载《法治研究》2018年第1期。第三,实践中,存在滥用收容教养的现象,设置年龄下限可限制权力滥用。⑧雷杰:《我国收容教养制度的困境与完善路径》,载《预防青少年犯罪研究》2019年第3期。上述观点的逻辑,也完全能够适用于专门矫治教育,故有必要再予以讨论。

对第一个理由的疑问是,除非设置极低的年龄下限,如3周岁,否则无法当然排除行为人的人身危险性,倘若行为人恰恰就有极高的人身危险性,那么在其他措施不可能发挥作用的情况下,其危险性的现实化该如何防止?难道就此放任,或者叠床架屋另设干预措施?对第二个理由的疑问是,专门矫治教育,如上所述,是最后不得已的选择,已然别无他途,难道就此置其于不顾?与概括性的排除适用相比,更合理的方式似乎应当是改善执行方式。对第三个理由的疑问是,如果存在权力滥用的情况,改革决定程序方才切中要害,如上文所述的设置法官保留,如果权力得不到制约,那么除非一律不再适用专门矫治教育,否则无论怎么设置年龄下限,也不可能改变权力滥用的情况,例如将年龄下限设置为12周岁,那么对12周岁以上行为人的权力滥用该如何避免呢?

除此之外,设置年龄下限必然会面临同行为与责任相适应原则有所龃龉的困境,例如将年龄下限设置为12周岁,13周岁的行为人因实施了故意伤害致人轻伤的行为,被评估为具有较高人身危险性,被处以专门矫治教育;而11岁的行为人,以特别残忍的手段实施了致人重伤的行为,被评估为具有极高人身危险性,却免于专门矫治教育。这显然不是一个可接受的结论。综上所述,笔者不赞同设置年龄下限的观点。仍应以人身危险现实化的可能性作为根本考量因素,遵循比例原则,在没有更好的方法时,则适用专门矫治教育。

五、个案评估机构的优势应体现在认识能力上

上文已述法官保留所具有的优势在其制度角色的中立性上,但就认识能力而言,即判断人身危险现实化的可能性上,则未见得何种专门机关更具判断能力。所以,专业的鉴定机构、鉴定人方是提高评估能力的关键。而预防未成年人犯罪法所设计的个案评估机构为专门教育指导委员会(第四十五条)。根据该法第六条第三款的规定,专门教育指导委员会至少由12家单位、律师、社会工作者组成。①第六条第三款:“专门教育指导委员会由教育、民政、财政、人力资源社会保障、公安、司法行政、人民检察院、人民法院、共产主义青年团、妇女联合会、关心下一代工作委员会、专门学校等单位,以及律师、社会工作者等人员组成,研究确定专门学校教学、管理等相关工作。”这种组成方式,虽然包含了未成年人相关工作的各方力量,但其如何更具认识能力,即如何能更为准确、科学地在个案中,评估处以专门矫治教育的必要性,不无疑问。所以,欲使判断更为科学、准确的关键是由专业人士运用专业分析工具进行人身危险性测算。②林钰雄:《新刑法总则》,(台)元照出版有限公司2018年版,第683页。

世界范围内数学模型已被普遍运用于测量人身危险性,以美国为例,在没有计算机和大型数据的时代,利用数学模型预测再犯可能性就得到了运用。20世纪20年代社会学家与心理学家便利用记录着被假释人假释期间表现情况的档案,分析导致被假释人在假释期间在犯罪或者被假释人能在假释期间遵纪守法的原因。到2004年,美国超过70%的州都使用数学模型辅助决策假释。在美国使用最为普遍的假释决策辅助工具即“水平评估量表”(Level of Services Inventory Revised,LSI-R),该工具所运用的算法采用了54个变量,包括犯罪前科、教育水准、酗酒情况、认罪态度等等。③Ric Simmons,Quantifying Criminal Procedure:How To Unlock The Potential Of Big Data In Our Criminal Justice System,MICH.ST.L.REV.947,966-967(2016).美国各司法机构也普遍使用测算工具,例如法院在决定保释、量刑、假释时,便使用某种算法来辅助判断犯罪嫌疑人、被告人的人身危险性(再犯可能性)。在2016年威斯康星州最高法院判决的一起案例中,就使用了名为“COMPAS”的危险评估工具进行辅助决策,最终认定被告人对社会具有高度的危险性,因此不适用缓刑。④Alexander Babuta,Big Data And PolicingO: An Assessment Of Law Enforcement Requrements,Expectations And Priorities,Royal United Services Institute for Defence and Security,Occasional Paper,September 2017,p.23.除法院外,假释委员会(parole board)、社区矫正机构、监狱都使用某种预测工具辅助决定是否批准假释、假释的条件,对监狱中的罪犯采取哪种级别的监管措施。

虽然,利用数学模型测算人身危险性有其形式上的客观性,但也需警惕模型变量的选择,防止算法的偏见。例如,水平评估量表1995年就投入了使用,彼时大数据时代还没有到来,因此为了获得关于被评估人充分的信息,被评估人需要填写一个冗长的问卷,这个问卷也暴露了水平评估量表模型的某些假设,例如问卷中会有这些问题:评估对象被定罪的次数,其他人对其犯罪所其作用的大小,毒品酒精对其犯罪的影响大小,起第一次被警察盘问的时间,其亲友是否有犯罪前科等等。也就是说这个算法,不仅关注某个人的行为、习惯,而且还关注某个人的“出身”,“出身”环境糟糕的人,被认定为更具风险性。①[美]凯西·奥尼尔:《算法霸权》,马青玲译,北京:中信出版社2018年版,第14-15页。近些年来,美国已经有24个司法区使用“公共安全评估”(Public Safety Assessment,PSA)系统辅助决策保释,该系统基于对150万个案件的分析,采用了10个变量来预测一个犯罪嫌疑人是否有逃跑或者在保释期间再犯罪的危险。这听起来似乎很科学,在夏洛特(Charlotte)进行的试用检验中,该系统也取得了不错的效果,该市的审前羁押减少了20%,而犯罪率与法院逮捕令的数量并未增长。②Ric Simmons,Quantifying Criminal Procedure:How To Unlock The Potential Of Big Data In Our Criminal Justice System,MICH.ST.L.REV.947,965-966(2016).但是取得类似的结果,也并不能确证这些评估模型的有效性。ProPublica发起了一项旨在检验审前风险评估模型准确性的调查,其检验了佛罗里达州2013至2014年所做的7000个危险评估结果,并在两年后与真实结果进行了对比,几乎所有的预测结果准确率都较低,在对暴力犯罪再犯风险的评估中,只有20%被评估为拥有高度再犯可能性的人确实再次犯罪了,非暴力犯罪也仅仅只有61%的准确率。

综上,在运用科学工具进行人身危险性测算时,应反复检验模型假设,避免预设的偏见与算法的黑箱。