西夏买卖契约中的瑕疵担保与违约责任

——兼与敦煌契约比较

□罗 将

一、引 言

现代民法瑕疵担保与违约责任理论源于罗马法的大法官告示,包括权利瑕疵担保与物的瑕疵担保。所谓权利瑕疵担保是指出卖人确保出卖之物不因第三人主张权利而丧失其标的物,所谓物的瑕疵担保是指出卖人确保出卖物具有通行或约定的品质、标准,满足买方需求。在罗马法,瑕疵担保制度与一般违约制度并行,作为大陆法系的代表国家,2002年债法改革以前,德国继受罗马法关于瑕疵担保与违约责任理论,改革后将瑕疵担保责任统一于违约责任理论体系中。当代中国的瑕疵担保与违约责任制度多受德国民法影响,长期以来我国民法学界关于二者关系争议较大,“相对独立说”①、“统合说”②是较为代表性的观点,也有学者认为我国瑕疵担保责任是建立在合同法总论的违约责任之上,是一种特殊的违约责任,其特殊性在于救济方式以及责任方式的不同[1]。从《合同法》以及相关司法解释规定来看,我国并未规定独立的瑕疵担保责任制度,更倾向于统一适用违约责任规定,理论与实务界对此分歧较大。2021年正式实施的《中华人民共和国民法典》基本延续了《合同法》规定。因此,关于瑕疵担保与违约责任问题是民法学界长期关注的重要问题,对其深入研究有利于构建符合中国国情的民事法制度,完善债法体系。

本文聚焦我国中古时期西夏与唐宋买卖契约实践,探讨传统中国买卖契约演进问题,分析我国中古时期契约实践中瑕疵担保与违约责任的关系以及特点问题。

二、西夏继受唐宋时期的瑕疵担保与违约责任条款

契约文书作为普通民众经济交往的凭证再现了当时的状况,分析研究西夏与唐宋契约文书有利于搞清楚二者之间关系以及特点。瑕疵担保条款与违约责任条款是契约重要的组成部分,起着不同的作用。瑕疵担保条款主要以标的物为规范对象,其目的是确保标的物符合交易要求,主要针对出卖人而设定;违约责任条款则针对契约中约定事项进行规范,包括标的物、交易价格、交易时间、交易地点、付款方式、付款期限等,其规范对象包括契约双方当事人甚至包括中间人等,因此,二者有区别分析的必要性。

现存西夏时期买卖契约文书主要是指1908年至1909年俄国探险家科兹洛夫在内蒙古额济纳旗黑水城发现的契约文书,这些文书绝大多数是西夏文书写。本文在学界前辈汉译的基础上分析西夏时期的瑕疵担保与违约问题,同时与敦煌买卖契约文书进行比较。

为便于分析,兹录黑书城出土写本“天庆寅年(1194)卖畜契”[Инв.No.5124-4(5)]为例进行说明分析。

本契出自契约长卷俄Инв.No.5124-4中,虽字数不多,但契约重要记载事项均包括在内。“同日”即指俄Инв.No.5124-4(4)的时间,即“天庆寅年二月三日”,此时正值黑水城地区春播期,牲畜需求时期。出卖人平尚讹山及其妻子酩布氏母犬宝将标的物为一二齿公骆驼以交易价二石大麦一石糜卖与买受人梁那征茂、喇嘛。“自属”一词表示出卖标的物为出卖人自己所有,其拥有所有权。“其畜有其他诸人、同抄子弟追争诉讼者时,不仅按《律令》承罪,还依官罚交二石杂粮。”是本契中双方关于标的物权利瑕疵担保的约定。此约定蕴含两方面含义,一方面指出潜在的交易风险,即有可能其他诸人、同抄子弟之间发生争诉;另一方面,对潜在交易风险发生争讼后的处理方法,即“不仅按《律令》承罪,还依官罚交二石杂粮”,说明当事人违反瑕疵担保不仅要依法承担刑事责任,还要依法缴纳罚金承担行政责任,反映了西夏对于违反约定行为采用行政处罚与刑事处罚相结合的方法。此外,契约文书结尾处常记载“服”或“本心服”等术语,表明当事人知悉、认可契约内容,在自愿基础上签订,与法典规定精神相一致。《天盛改旧新定律令·催索债利门》规定“诸人买卖及借债,以及其他类似与别人有各种事牵连时,各自自愿,可立文据,上有相关语,于买价、钱量及语情等当计量……”[3]189契尾参与人的画押也是对契约内容的进一步确认。

从上述分析可知,西夏时期卖畜契从形制上大体包括以下内容:立契时间、出卖人、买受人、出卖标的物种类与数量、交易价、瑕疵担保条款、违约处罚条款以及签字画押,其中瑕疵担保条款与违约条款构成契约的主要内容。

为比较西夏时期契约瑕疵担保和违约条款与唐宋敦煌契约关系,我们以同为动产交易的唐五代敦煌契约文书“吐蕃寅年(822?)令狐宠宠卖牛契”为例进行对比。

敦煌出土这件卖牛契时间上早于西夏契约;形制上看,契约书写首先是指明出卖标的物及其特征,随后是立契时间、立契缘由、买受人、交易价款、瑕疵担保条款以及违约条款等相关内容。二者在书写方式上存在异同,敦煌契约中首先强调出卖标的物将其置于开头,而西夏契约则从立契时间开始,此外敦煌契约对立契缘由进行了说明而西夏契约则没有。除以上两点外,西夏卖骆驼契与敦煌卖牛契在形制方面大体一致,二者之间应该具有继受关系。唐朝是中国封建社会的顶峰时期,制度优越性影响众多国家和地区,并为后继王朝、政权组织学习借鉴。党项人早期从事游牧生活,随着不断迁徙逐渐开始从事农业生产,“历史文献记载他们在南北朝末期(公元6世纪后期)才初露头角”[5]3,到隋朝“开皇四年,有千余家归化”[6]1846。唐太宗时期开启“贞观之治”的盛世,党项人向中原王朝学习先进的汉文化,民间学习交流促成西夏契约形制与敦煌契约形制的相似性。

总之,从上述对二者的对比分析可以看出,西夏契约与敦煌契约一脉相承,继受了中国传统的契约形制,同时又有所创新。

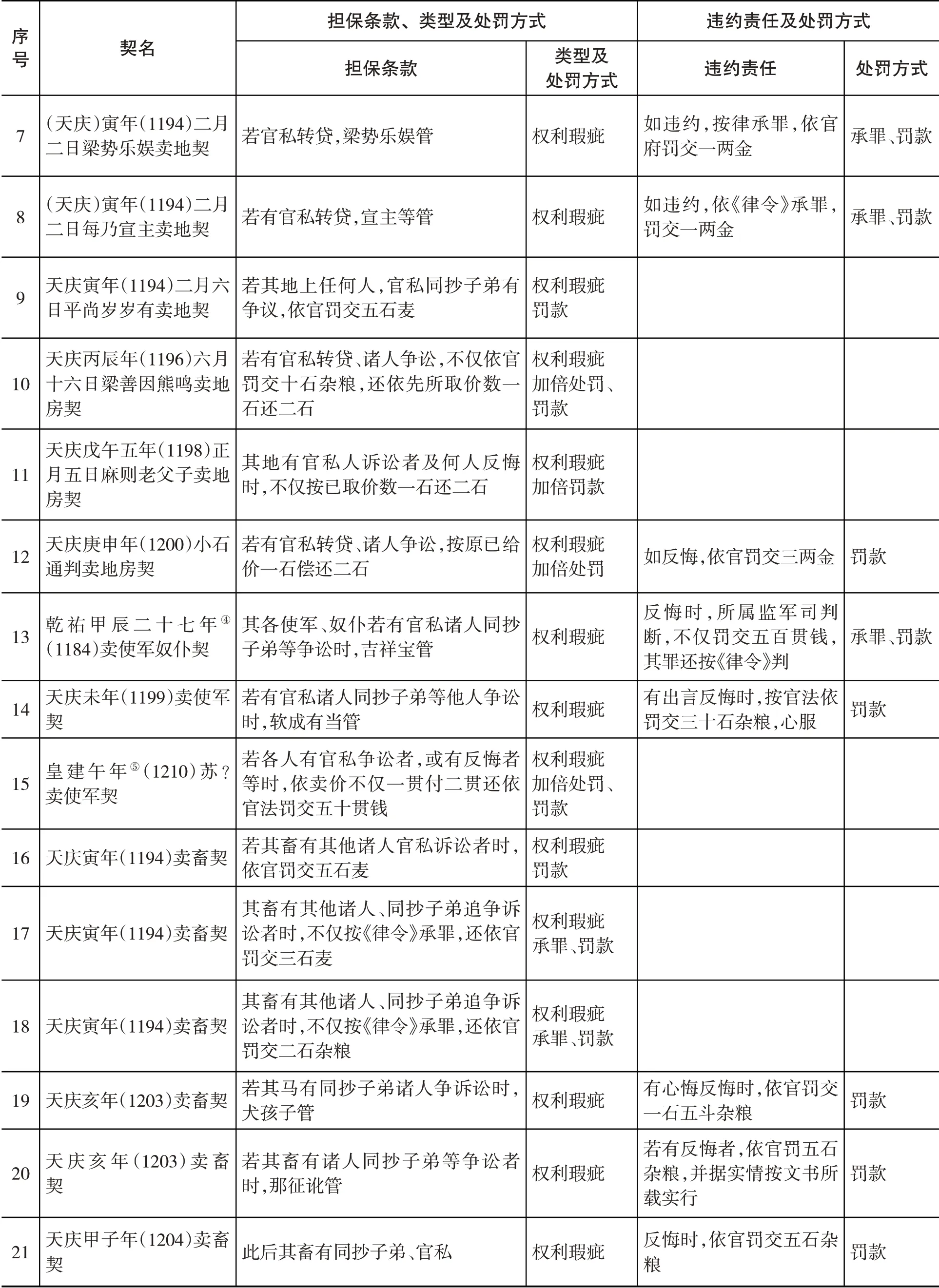

三、西夏买卖契约中瑕疵担保与违约责任条款的特点

西夏契约中记载瑕疵担保与违约责任条款现象是否具有普遍性?其瑕疵担保与违约责任条款具有什么样的特点?更多契约样本的统计分析有利于呈现西夏时期瑕疵担保与违约责任条款的特点。以下通过统计较为完整的12份西夏土地房屋买卖契、3份卖人口契以及10份卖畜契来分析西夏契约中的瑕疵担保与违约责任问题,涉及动产与不动产买卖,见表一;同时统计唐宋敦煌买卖契约,对比二者在瑕疵担保与违约责任方面的异同,分析其特点,见表二(表一、表二中“?”、“□”表示无法识别的字或缺字)。

表二 敦煌汉文买卖契约文书⑥

表一 西夏买卖契约文书③

续表

续表

上表统计西夏买卖契约文书25份,包括动产与不动产买卖,从立契时间看,12件土地买卖契约文书中时间最早为西夏天盛二十二年(1170),最晚为天庆七年(1200),时间跨度仅30年。这些土地买卖契约大致属于西夏晚期,是西夏晚期经济生活的反映。3件人口买卖契时间也属于西夏晚期。10件卖畜契时间最早为1194年,最晚为1225年,同样属于西夏晚期。

续表

上表统计敦煌出土买卖契约包括土地房屋、牲畜以及人口买卖等三种类型,涉及动产与不动产买卖。接下来通过对上述两个表统计内容进行比较,分析西夏买卖契约中瑕疵担保与违约责任条款的特点。

(一)西夏买卖契约中瑕疵担保类型单一

1.西夏买卖契约中仅存在权利瑕疵担保

前述“天庆寅年(1194)卖畜契”中,“其畜有其他诸人、同抄子弟追争诉讼者时,不仅按《律令》承罪,还依官罚交二石杂粮”[7],其意为出卖的牲畜,如果有契约当事人之外的人以及同抄子弟对标的物有权利争议时出卖人要承担刑事责任,同时还要承担行政处罚,即是对标的物权利瑕疵进行担保的约定。“依官罚交”表明罚交罚款的依据来自于法律规定,依据现代法律理念其属性属于行政处罚。此外,契文指出权利瑕疵担保威胁主要来自于“其他诸人以及同抄子弟争诉”,“其他诸人以及同抄”⑦是对可能发生权利争议范畴的界定。

表一的25件契文中,无论土地买卖还是人口、牲畜买卖,当事人一般约定当出现“官私转贷,诸人及同抄子弟争讼”等情形时均由出卖人承担责任,同样是对权利瑕疵担保的约定。对于买卖法律关系,标的物由出卖人提供,出卖人理应保证其出卖之物符合一般标准,这是交易的前提与一般的法则,否则交易将无从谈起,也唯有这样才能保障交易安全,但25件契文中仅见对标的物权利瑕疵的担保,未见关于物的瑕疵担保约定。

唐宋敦煌契约中情况如何呢?首先我们考察不动产交易。在“唐天复九年(909)洪润乡百姓安力子卖地契”中当事人约定“中间若有亲姻兄弟及别人争论上件地者,一仰口承人男擖揕吞韭兄弟衹(支)当,不甘(干)买人之事”[8]232。可见,同样在不动产交易中,唐敦煌卖地契中亦存在标的物权利瑕疵担保。其次,动产方面同样存在权利瑕疵担保,在“未年(803)尼明相卖牛契”中“如后有人称是寒盗识认者,一仰本主买上好牛充替”[4]55,所谓“寒盗”即偷盗、盗窃,其意为第三人对标的物主张权利并认为出卖人是偷盗而来时,出卖人将承担责任,亦是对标的物权利瑕疵的约定,违反后由出卖人以上好牛充替。《唐律疏议·户婚》“盗耕种公私田”规定:“诸盗耕种公私田者,一亩以下笞三十,五亩加一等;过杖一百,十亩加一等,罪止徒一年半。荒田,减一等。强者,各加一等。”[9]244

总之,无论在不动产交易还是动产交易中,西夏与唐宋敦煌契约中都存在权利瑕疵担保。

2.唐宋敦煌买卖契约中存在物的瑕疵担保

权利瑕疵担保仅保证出卖人有出售权利,对物拥有所有权,并不能保障标的物符合出售标准,只有标的物既符合权利无瑕疵又无质量瑕疵时交易才能安全,因此,物的瑕疵担保亦为重要。

现存唐宋敦煌契约文书中存在关于物的瑕疵担保条款约定,如上引敦煌契约“吐蕃寅年(822?)令狐宠宠卖牛契”中既有物的瑕疵担保又有权利瑕疵担保,“如立契后在三日内牛有宿疾,不食水草,一任却还本主”[4]59,即是对标的物物的瑕疵担保的约定。对于牛马等动产交易来讲,人们意识到交易存在的潜在风险,即便是在交易时刻不存在质量问题,交易后也可能存在病亡等风险,这在实际生活中确实存在。显然,这是人们在长期经济交往过程中经验的总结,这种经验性做法甚至被立法者接受,在法典中明文规定。

在唐朝,奴婢“律比畜产”[9]132,允许买卖,因此,不仅在牲畜买卖中,人口买卖契中同样出现对物的瑕疵担保要求,唐律对此有明文规定。《唐律疏议·杂律》“买奴婢牛马立券”条规定:“诸买卖奴婢、马、牛、驼、骡、驴……立券之后,有旧病者,三日内听悔,无病欺者市如法,违者笞四十。”疏议曰:“若立券之后,有旧病,而买时不知,立券后始知者,三日内听悔。三日外无疾病,故相欺罔而欲悔者,市如法,违者笞四十;若有病欺,不受悔者,亦笞四十。令无私契之文,不准私券之限。”[9]500-501隋唐时期,政府加强对契约的干预,相关立法不断完善,唐律不仅注意到马牛等活物的质量瑕疵问题,同时也对日用品等动产质量标准作出规定,从源头上治理物的瑕疵问题。《唐律疏议·杂律》“器用绢布行滥”条规定:“诸造器用之物及绢布之属,有行滥、短狭而卖者,各杖六十。不牢谓之行,不真谓之滥。即造横刀即箭簇而用柔铁者,亦为滥。”[9]497-498以上可见,唐宋契约不仅对物的瑕疵担保做了详细约定,而且以立法形式固定下来,甚至唐律注意到从源头上规范产品质量,其立法精神亦被民间实践吸收、应用。

3.买卖契约中物的瑕疵担保缺失原因分析

尽管在敦煌买卖契约中出现有关物的瑕疵担保案例,但依旧属于少数,表二统计仅有2例,更多时候无论是西夏契约文书还是唐宋敦煌契约文书中都缺少关于物的瑕疵担保的约定,其原因需要进一步分析。

首先,就不动产买卖来看,买受人对出卖人是否拥有出卖权是极为关切的,只有出卖人拥有出卖权利,交易才能安全进行,但对于出卖标的物的瑕疵担保是否必要呢?契约文书中为何少见约定?

第一是与不动产属性有关。所谓不动产是指性质上不能移动,或虽移动但移动会损害其价值的物。不动产因其不可移动性也导致其属性短期内的不可改变性,而这种不可改变性又在一定范围内是众所周知的,其固有价值在一定时间段是双方当事人熟知的,契约进行约定已无必要。

第二是与中国传统社会属性有关。中国传统社会是农业社会,商业化程度较低,同时也是一个熟人社会,它避免了现代高度陌生化社会带来的缺点——人与人之间陌生化、交易信息不对称等。在熟人社会中,交易双方很可能来自同村,即便不是同村也是同地域,跨地域交易现象相对比较少,因此,相互之间熟识,彼此对交易标的物了解。唐律规定“买卖有保”[9]95,交易在中间人等熟人的见证下进行交易,为交易安全提供另一道保障。

第三是与中国土地交易的特殊性有关。《五代会要》记载五代后周二年(952)“如有典卖庄宅,准例,房亲邻人合得承当。若是亲人不要,及著价不及,方得别处商量。不得虚抬价例,蒙昧公私。有发觉,一任亲人论理”[10]416。有学者以敦煌吐鲁番契约文书中出现“姻亲忓恡”、“称为主己”、“论争”等术语进行考察认为这些术语反映买卖交易中优先权的存在,亲邻之法在唐五代民间买卖中已经存在[11]。上引“唐天复九年(909)洪润乡百姓安力子卖地契”中就记载“自卖以后其地永任进通男子孙媳侄世世为主记”,拒绝“亲姻兄弟及别人争论”[8]232。尽管西夏对“亲邻权”作了一定限制,“诸人卖自属私地时,当卖情愿处,不许地边相接者谓‘我边接’而强买之、不令卖情愿处及行贿等。违律时庶人十三杖,有官罚马一,所取贿亦当还之”[3]495,但并未禁止亲属间交易。土地买卖交易对象特定化、熟悉化,避免了交易过程中的物的瑕疵,况且土地质量问题非出卖人一己之力改变之问题,实际上只是买受人是否接受现有状况的问题,因此,在土地买卖中明确约定物的瑕疵担保显得没有必要。

其次,对于动产是否有物的瑕疵担保的必要呢?就人口、牲畜等动产交易来看,交易要求显然不同于不动产交易,标的物的个体差异导致其质量可能存在差异,买受人对于交易安全的潜在风险的担忧使得制度保障尤为必要。从发现的西夏动产交易来看主要涉及牲畜以及人口买卖。牲畜是农业社会生产必不可少的劳动工具,质量保证与否理应是买受人关切的问题,西夏时期牲畜交易缺失关于物的瑕疵担保条款为交易安全埋下隐患。同样在敦煌契约中除“吐蕃寅年(822?)令狐宠宠卖牛契”、“宋淳化二年(991)押衙韩愿定卖妮子契”之外也少见关于物的瑕疵担保记载,存在潜在风险的可能。

(二)加重处罚瑕疵担保责任人与违约责任人

现代民法理论认为,违约责任的主要功能在于补偿受损一方,也即违约责任具有补偿性,是现代民法奉行平等、公平原则的体现,是商品经济社会的内在要求。中古时期西夏民间契约实践中则加重处罚瑕疵担保责任人与违约责任人,映射出资源的匮乏与紧张,体现了本民族的法律文化。

表一统计的25件西夏时期买卖契约文书中,违反瑕疵担保的处罚模式呈现多样化趋势。其处罚模式主要有以下几种。其一采用倍罚制,如在“光定亥年(1215)卖畜契”中约定违反瑕疵担保后“若其畜有追争诉讼时,顺利当管,并追罚一石付二石”[7]。采用倍罚制在西夏契文中不在少数,表一中25件契文中有7件约定处罚为倍罚制。其二采用倍罚制的同时额外进行罚款,在“天庆寅年(1194)正月二十九日梁老房酉等卖地舍契”中“不仅依原有价数一石付二石,还依官府规定罚交三两金”[12],在“天庆丙辰年(1196)六月十六日梁善因熊鸣卖地房契”中“不仅依官罚交十石杂粮,还依先所取价数一石还二石”[12],表一中序号3、10、15采用这种处罚模式。其三是除了罚款以外还要依法承罪,在“天庆寅年(1194)卖畜契”中,约定“其畜有其他诸人、同抄子弟追争诉讼者时,不仅按《律令》承罪,还依官罚交三石麦”[7]。其四,仅约定对违反瑕疵担保人进行罚款,在“天庆寅年(1194)二月六日平尚岁岁有卖地契”、“天庆寅年(1194)卖畜契”、“光定酉年(1213)卖畜契”中仅约定对当事人进行罚款。其五,仅笼统地约定由出卖人管,没有具体的罚则。总的来说,西夏对于瑕疵担保责任人违反瑕疵担保一般要承担加倍处罚,有时还要依官法罚缴重金甚至还要承担刑事责任,处罚较重。

唐宋敦煌契约中对违反瑕疵担保的处罚则是等罚制或者比约定值稍高。如“唐大中六年(852)僧张月光博地契”中,当事人约定“立契后或有人忓恡薗林舍宅田地等,称为主记者,一仰僧张月光子父知(支)当,并畔觅上好地充替,入官措案”[8]222。所谓“上好地”,在这里应该是比原来地稍微好一点,但其价值应不是原来地价的两倍。在17件敦煌买卖契约中12件约定当发生权利瑕疵时由出卖人另行“充替”或“衹当”,即等值处罚,与西夏相比处罚较轻。

唐律也规定负债不偿的刑事责任,但民间契约实践当中少有记载。《唐律疏议·杂律》规定:“诸负债违契不偿,一匹以上,违二十日笞二十,二十日加一等,罪止杖六十;三十匹,加二等;百匹,又加三等。各令备偿。”疏议曰:“负债者,谓非出举之物,依令合理者,或欠负公私财物,乃违约乘期不偿者,一匹以上,违二十日笞二十,二十日加一等,罪止杖六十;三十匹,加二等;谓负三十匹物,违二十日,笞四十,百日不偿,杖八十。百匹又加三等,谓负之物,违契满二十日,杖七十,百日不偿,合徒一年。各令备偿。若更延日,及经恩不偿者,皆依判断及恩后之日,科罪如初。”[9]484

总之,唐宋敦煌契约中对于违反瑕疵担保的处罚一般是等值处罚,而在西夏承担倍罚是常见情形,至于承担刑事责任以及重金处罚更是比唐宋时期敦煌契约所见的处罚重。

不仅在瑕疵担保方面,违约责任方面同样体现出重罚的倾向,尤其表现在不动产交易过程中。12份土地买卖文书中有7份以昂贵的黄金作为违约处罚,并且同时还要承担刑事责任,其中的缘由或许是西夏对于土地交易的重视。党项人由游牧民族向半农半牧转变,西夏多地处于自然环境比较恶劣地域,耕地资源相对匮乏。但唐宋敦煌契约中大多以生活物资为处罚物,违约处罚以民事处罚为主,如“后唐清泰三年(936)百姓杨忽律哺卖舍契”中“准法不许休悔。如若先悔者,罚青麦拾伍驮,充入不悔人”[4]22。在前述敦煌契约“吐蕃寅年(822?)令狐宠宠卖牛契”中交易价为“麦汉斗壹拾玖硕”,约定违约处罚为“罚麦伍硕”,处罚额度占交易价约1/4,其处罚值远低于交易价。敦煌契约中重罚仅是极个别情形,表二中“吐蕃未年(827?)上部落百姓安环清卖地契”中约定“如若先反悔,罚麦伍硕,入不悔人。以后若恩赦,安清罚金伍两,纳入官”[4]2,以及“后周显德三年(956)兵马使张骨子买舍契”[4]27中约定“一买以后,更不许翻悔。如先悔者,罚黄金叁两,充入官家”,是比较重的处罚。

综上所述,西夏时期加重处罚瑕疵担保责任人与违约责任人。违反瑕疵担保约定多实行倍罚制、罚交重金制甚至承担刑事责任制,违约处罚同样实行重罚,尤其在土地买卖中多以昂贵黄金进行处罚,试图让违约方畏惧重罚从而不敢违约进而达到保障债权人利益,其处罚是惩罚性而非补偿性。

(三)瑕疵担保条款既有统合于违约条款的倾向又有一定的独立性

如前所述,自从瑕疵担保责任诞生以来,国内外民法学界围绕瑕疵担保责任与违约责任关系展开了长久的讨论。在我国《合同法》中,学界针对此问题形成具有代表性的“统合说”和“相对独立说”的观点,新近制定实施《民法典》实际上延续了《合同法》的规定,在瑕疵担保责任与违约责任方面规定没有太大变化。西夏契约实践中同样具有丰富的瑕疵担保责任与违约责任实践,二者关系有“统合”之处,也有“独立”之处。

正如上文分析所引“天庆寅年(1194)卖畜契”[Инв.No.5124-4(5)]来说,西夏卖畜契形制上大体包括:立契时间、双方当事人、标的物、交易价、瑕疵担保条款、违约处罚条款以及签字画押等内容。表一统计的25件西夏买卖契约中有16件具有独立的瑕疵担保条款与违约处罚条款,因此,一般来看,瑕疵担保条款与违约处罚条款是契约相互的独立构成要件,但这种现象并非绝对,实践中有时出现二者的统合现象。

所谓瑕疵担保责任与违约责任的统合是指对二者不做区分,将瑕疵担保责任视为违约责任的一种。表一统计显示无论在不动产交易还是在动产交易中均出现瑕疵担保条款统合于违约条款的倾向,比较典型的如表一序号11中的“天庆戊午五年(1198)正月五日麻则老父子卖地房契”约定“其地有官私人诉讼者及何人反悔时,不仅按已取价数一石还二石”[12],以及序号15中的“皇建午年(1210)苏?卖使军契”约定“若各人有官私争讼者,或有反悔者等时,依卖价不仅一贯付二贯还依官法罚交五十贯钱”[13]。很明显,以上两个契文中,当事人将瑕疵担保与违约问题统一进行约定,体现出二者统合性。至于其他7件表面上未出现明显的约定统合,但实际上依旧属于统合,如表一序号3“天庆寅年(1194)正月二十九日梁老房酉等卖地舍契”中约定“若有官私转贷、同抄子弟争讼,梁老房酉管。不仅依原有价数一石付二石,还依官府规定罚交三两金”[12],从字面上看,本契未就违约责任问题单独约定,但通过与其他契约比较可知,实际上在本契中已经将瑕疵担保责任与违约责任统合在一起。如序号2“天庆寅年(1194)正月二十四日邱娱犬卖地契”中约定担保条款为“若有官私转贷、诸人争讼等娱犬等管,以原取地价数一石付二石”,违约条款为“反悔者,依《律令》承责,罚交二两金”。[12]内容上看序号3的契文已经将担保与违约内容统合在一起,类似情形还包括序号为9、10、16、17、18的契文。

因此,关于瑕疵担保条款与违约责任条款之间的关系问题,从历史实践经验来看二者之间没有绝对的独立关系,瑕疵担保条款目的是为了确保标的物适宜交易,是对出卖人的要求,而违约责任条款的目的之一也是对出卖人违反约定进行惩罚,保障债权人利益,都有对出卖人规制的一面,二者终极目的均是为了交易顺利进行,没有本质冲突。但同时需要注意的是,现代民法讨论瑕疵担保责任与违约责任二者关系有明确立法规定为依据,在这里讨论西夏时期的瑕疵担保责任与违约责任关系却是在西夏契约实践基础上讨论。民间契约实践的不统一性可能导致这种观点存在疑问,即这种所谓瑕疵担保责任与违约责任的统合很可能是契约书写者书写不一致等原因引发。但总的来说,从西夏时期契约实践来看,瑕疵担保责任与违约责任实践体现出统合的一面。

瑕疵担保条款与违约责任条款除有统合的一面外,更多时候二者具有一定的独立性。表一西夏时期的25件契文中有16件具有独立的违约责任约定。违约责任不同于瑕疵担保,违约责任以双方当事人为规制对象,任何一方违反约定均要承担法律责任,因此,违约责任进行单独约定具有积极的实践价值。现代民法探讨二者独立性主要依据也是认为二者构成要件以及救济方式不同。这一点在敦煌契约文书中表现得尤其明显,表二统计的17件敦煌契约文书中除2份契约缺失违约责任条款外,其他均有单独的违约责任条款,可以说与中原文化密切交流的唐宋敦煌契约实践对这一问题认识更为清楚。

(四)国家公权力向私人领域渗透

国家与个人之间关系如何,契约文书从侧面有所反映。西夏契约文书中的记载体现出公权力与私人生活的高度结合,私权利保障依赖于公权力。

首先表现在西夏对违约处罚金进行干预。关于违约处罚后罚金去向问题,因现代法律严格区别民事、刑事以及行政责任,合同的相对性理论认为合同是缔约双方当事人之间协议,任何一方当事人违约均要向非违约方承担责任,也即违约处罚去向为非违约方。但中古时期情况有所不同,相对来讲唐宋敦煌契约中违约处罚的去向以归“不悔人”即非违约方为主,个别情形下违约金纳罚于官府。表二统计敦煌买卖契约文书17件,除2件缺失违约责任约定外,15件中12件约定将违约金充入“不悔人”,仅3件约定去向为官府或充入军粮,即“吐蕃未年(827?)上部落百姓安环清卖地契”中“以后若恩赦,安清罚金伍两,纳入官”[4]2和“唐大中六年(852)僧张月光博地契”中“如先悔者,罚麦贰拾驮入军粮,任决仗卅”[4]5,以及“后周显德三年(956)兵马使张骨子买舍契”中“如先悔者,罚黄金叁两,充入官家”[4]27。因此,可以说敦煌契约中违约处罚主要去向到非违约方,去向为官府或充为军粮等属于例外。有学者认为“隋唐五代时期,契约的相对性之所以存在不少例外,主要是因为,此时是家族本位和官本位的社会,个人依附于家族,而国家利益又远远高于家族”[14]213,一定程度上说明中古时期集权统治下,家国一体,个人利益实现于依赖国家,个人、家庭命运与国家息息相关。

这种现象在西夏更为严重。在西夏契约中违约处罚去向一般存在两种情形。一种是给付不悔人。25件契约中仅2件约定毁约后罚款付于不悔人,即“光定亥年(1215)卖畜契”和“乾定酉年(1225)卖牛契”。第二种情形则是纳入官府。25件契约中有19件约定依官府规定罚交,这个比例远超于唐宋敦煌契约。民间这种做法在代表统治阶级意志的国家基本法典中有明确规定,《天盛改旧新定律令·催索债利门》规定:“以后有悔语者时,罚交于官有名则当交官,交私人有名则当交私人取。承者有官罚马一,庶人十三杖。”[3]189-190依据法典规定,约定罚交于官时应将罚款交予官府。非契约一方的政府参与到契约关系中,一方面深刻反映公权力向私人生活领域、向基层渗透,政府强化对民众经济生活的干预,体现了私人领域公权化;另一方面,或许也可以说私人生活对公权力的依赖,私权利依靠公权力实现,当事人依靠公权力的威慑力实现自己债权、保障债权。

其次表现在契约实践与国家意志体现的立法紧密结合上。表一西夏契约文书中,契约当事人常约定当违反瑕疵担保与违约责任时“依《律令》承罪”、“依官罚交”或“以官府规定罚交”等概念术语,25件西夏买卖契约文书中“依《律令》承罪”出现9次、“依官罚交”出现19次,包括在不动产交易和动产交易中。这种现象在汉文契约中较为少见,在唐宋敦煌契约中更多是当事人约定对国家律令的排斥与适用地方习俗、习惯法,这些规则术语强调契约的私属性,体现契约是双方当事人意志体现。如敦煌契约“吐蕃未年(827?)上部落百姓安环清卖地契”中约定“已后若恩敕,安清罚金伍两,纳入官。官有政法,人从私契”[4]2。“官有政法,人从私契”是人们对所签订契约私属性的强调,是双方当事人遵守的“法律”。在一些敦煌借贷类契约中民间主张按照“乡元”、“乡例”收取利息,如“绢限壹个月还,若得壹个月不还绢者,逐月于乡原生里(利)”[4]197。“乡元”、“乡例”是民间约定俗成的惯例,是民众对契约属性的认识,强调民间约定优先,对此“国家采取了默认的态度”[15]。但在西夏,立法规定应用在民间契约的书写中。西夏的立法与民间契约实践进行频繁互动,一方面说明了民间契约实践遵从西夏的立法;另一方面体现出西夏对契约交易的关切与管理的强化,公权力对私属领域进行强有力的影响。“在西夏文卖地契中,民间规范与官方律令实现了很好的通融,契约中处处体现出对西夏律令制度的遵从,通过这种主动的遵从,民间契约也获得了官方法律的认可与保障。”[16]甚至以刑罚为后盾,前引西夏法典《天盛改旧新定律令·催素债利门》中规定西夏对违约行为可以进行刑事处罚,做到西夏法律规定与民间契约实践紧密结合。

三、结 语

西夏继承唐宋契约的形制及精神,同时又有所创新。其瑕疵担保主要体现在权利瑕疵担保方面,对于违反瑕疵担保与违约的处罚较唐宋时期处罚重,不仅体现在加倍处罚,而且在一些情形下还要额外重金处罚甚至承担刑事责任。瑕疵担保与违约责任既有表现出统合的一面又有独立的一面。契约文书内容反映出公权力与私人生活的高度结合,非契约一方的政府参与到契约关系中,是公权力向私人生活领域、向基层渗透与干预的体现,同时私权利的保障依赖于公权力。

中国古代国家将国家立法重心放在刑罚、行政法等领域,对于民事法较少关注,但民间却实践诞生出丰富多彩的习惯法,包括契约习惯法,包括本文所讨论的瑕疵担保与违约责任理论,是中华法系中不可忽视的宝贵财富,体现出中华民族的智慧。

注释:

①相对独立说认为物的瑕疵担保责任与一般意义的违约责任之间存在着若干实质差别,并未被统合入违约责任制度之中,仍然相对独立。参见崔建远《物的瑕疵担保责任的定性与定位》,《中国法学》2006年第6期。

②统合说认为出卖人的物的瑕疵担保责任在合同法上已经被统合进了违约责任,我国奉行的是违约责任“单轨制”,而不是违约责任与瑕疵担保责任并存的“双轨制”。我国合同法上的违约责任是一个统一的概念,应当作统一的解释,不宜人为地制造分裂。参见韩世远《出卖人的物的瑕疵担保责任与我国合同法》,《中国法学》2007年第3期。

③本表统计内容参照史金波先生对西夏文契约的汉译,参见史金波著《西夏经济文书研究》,社会科学文献出版社2017年;以及其论文《黑水城出土西夏文卖地契研究》(《历史研究》2012年第2期)《黑水城出土西夏文卖人口契研究》(《中国社会科学院研究生院学报》2014年第4期)《西夏文卖畜契和雇畜契研究》(《中华文史论丛》2014年第3期)。

④Инв.No.5949-29时间为乾祐甲辰二十七年三月二十四,乾祐甲辰应为十五年而非二十七年,即乾祐甲辰年为1184年,乾祐年最晚为乾祐二十四年,即1193年,如果按照文书所记载为二十七年,那么此契年代为1196年,也即天庆丙辰三年。

⑤皇建在西夏仅存两年,分别为皇建庚午元年和皇建辛未二年,因此推算此契应为皇建庚午元年即1210年。

⑥本表统计内容参照沙知《敦煌契约文书缉校》,江苏古籍出版社1998年;张传玺主编《中国历代契约会编考释》,北京大学出版社1995年。

⑦史金波教授认为西夏基层军事组织和行政社会组织往往合而为一。西夏以“抄”为基层军事单位,同抄人不仅在军事上有密切关系,在平时社会经济生活中也密不可分。参见史金波《黑水城出土西夏文卖地契研究》,《历史研究》2012年第2期;杜建录教授认为军抄为西夏最基层的军事单位,《宋史》卷四八五《夏国传》:“其民一家号一帐,男年登十五为丁,率二丁取正军一人每负一人为一抄,负赡者,随军杂役也,四丁为两抄。”参见杜建录《〈天盛律〉令与西夏法制研究》,宁夏人民出版社2005年第3页注释2。