闽南红砖图式语言研究

林 阳 Lin Yang

(福建工程学院设计学院,福建福州 350003)

闽南红砖又称烟炙砖,是福建闽南地区在建筑表面、建筑内部空间装饰上大量使用的一种建筑材料,其样式形成了独特的闽南红砖文化。如人们所熟知的泉州蔡氏古民居,泉州开元寺的出砖入石等。

闽南红砖的材料多采用稻田中的泥土,入窑时多斜向堆叠,因地域原因,该地域多马尾松,故使用松枝作为燃烧材料,其松枝灰烬落在砖胚相叠间歇部分,形成黑色斜斑纹。闽南红砖的形状有方形、长方形、八角形、六角形……[1]。因为取材和烧制的便捷性,闽南红砖在使用上一直延续至今。从地域文化发展角度看,工匠们竭尽可能地想要突破闽南红砖在切割、铺贴上材料的限制,在结构、功能、图案、装饰等诸多方面进行创作。

1 闽南红砖纹样构成的艺术特点

闽南建筑“红砖白石双坡曲,出砖入石燕尾脊,雕梁画栋皇宫起”的样式形成了独特的闽南大厝、皇宫起等建筑形制[2]。由于建筑样式的需求、功能铺贴的需求、装饰趣味的需求等等,闽南红砖呈现出烧制范式的多样性,通过尺寸的组合性以及能工巧匠的巧思,来实现功能和装饰复合艺术特征。

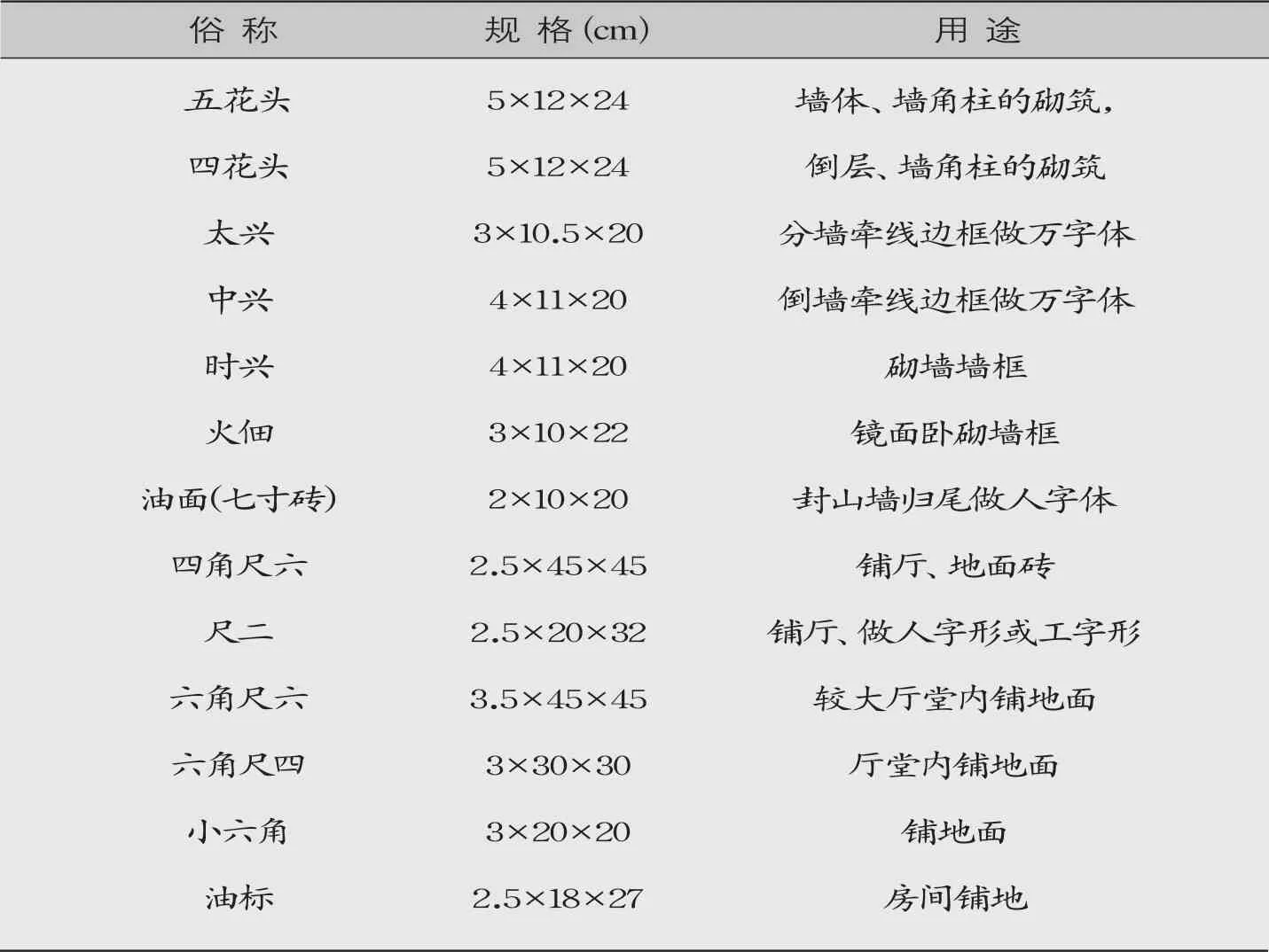

闽南红砖根据建筑使用部位,烧制有不同的规格和名称说法。常用闽南红砖的型制如表1与图1所示。

表1 闽南红砖规格使用表

人的视觉在使用过程中总是会先调动对事物的形和色的判读。观赏者能看见什么,取决于他如何分配注意力,也就是说,取决于他的预期和他的知觉探测。在这种大家都能充分感知与认识到的客观情况下,作为闽南建筑的装饰者们,这些工匠也更加能意识到他们进行建筑修建和装饰的过程中,既有传统建筑格局和装饰手法的延续性,同时也有师承关系的手艺特征展现,更有对材料规则的分析和与其他工匠差异性的处理。在闽南地区,对于一个家庭或一个家族甚至一个宗亲社会而言,修建家宅是一件非常重要且有纪念和传承意义的大事。在这样的时代背景下,在闽南红砖规格的统一性下,工匠们如何把握对材料的处理,以及工匠是否能贴合屋主的需求而做创新处理至关重要。因此,闽南的工匠们把每一栋大厝当成了个人技能的展示场,屋主们则把每一栋大厝当作家族的名片,二者都希望借由这样的空间载体,传达一定的文化内涵。在这样的大环境下,闽南建筑呈现了极具地方特征的红色表皮图式语言体系。

1.1 几何纹样的重复构成

从现在留存的闽南大厝以及可查可考来推断,不难发现闽南红砖在铺贴上呈现了规整组合和图案独立存在以及图案重复构成等形式(图1)。

图1 闽南红砖几何构成图式

在中国近千年的建筑建造技艺上,通常“形式追随功能”[3]。而在建筑表皮和内部装饰艺术上,闽南的工匠们在红砖的运用上除了形式功能的统一性外,我们从田野调查寻获的艺术遗存中仍能发现体现造物思想美学的部分。

如图2所示,油面和中兴两种规格的红砖按照矩阵状常规手法铺贴,在建筑建造布局时,遇到了隔墙设置采光窗的部分,工匠在矩阵的基础上不约而同地采用了闽南花砖,利用花砖本身的通透和形式,应形附砖,巧妙地让艺术融入了形式。

图2 闽南红砖矩阵式组合图式

上述图案均以闽南红砖某一类型为空间主导,此造型红砖作为图形空间上的母本样式,按一定的几何化格式排列,或重复,或特异……所以从一般工艺和使用技巧而言,闽南红砖建筑很大程度上都是工匠们在遵循和使用师传技艺的表现,最终呈现在建筑立面上,在观者视觉感受上形成了一定的装饰节奏和韵律(图3)。

图3 闽南花砖的几何构图图式语言

1.2 应物赋形的图画式红砖构成

在闽南地区探寻建筑上红砖艺术图案时,随着研究的深入,我们不得不承认,只有非常熟悉这些材料的人才能充分感知这些材料的“可呼吸性”“可塑造性”……[4],也只有这些工匠和班组才能感知到什么样的空间需要出现什么样的线条、什么样的形式。这些工匠们并不会把红砖当软制的花边,亦不会当刺绣,但是他们会不由自主地开始希望每一处的建筑就像自身的名片,体现工匠班组的技艺标识性[5],于是工匠们不断研究建筑的形式与贴面红砖的尺度、造型、意味……工匠们的努力让闽南红砖除了具有保护建筑主体的使用功能之外增加了装饰艺术的效果。

在对使用红砖材料娴熟技艺的基础上,工匠们推敲红砖材料本身造型形式上的范式,于是异形红砖也开始规模化生产、烧制以及应用。

同时,工匠们也开始在方寸红砖上探寻个人技艺、社会审美的更多元、更开放的格局。在对泉州地区的调研中,除了图上组合式红砖之外还发现了一些很有意味性的“独立”红砖,就如同建筑主人的名片(图4-图5),希望建筑从整体格局到每处细节都能用无声的形式语言彰显性格特征。

图4 闽南红砖异质构成图式语言

图5 闽南红砖的个性化图式语言

从实地调研照片中,人们似乎看到了闽南红砖在原有的规格种类之外,产生了新的可能性。而这些可能性,更多地开始赋予建筑生命,富含了万千气象。

2 闽南红砖铺贴秩序下的图式语言

闽南地区的泉州在10世纪后作为重要国际港口,在中西方文化的交汇下,海陆文化、中华文明、印度文明、阿拉伯文明、基督教文化交融并蓄。因此,作为闽南人祖辈居住的建筑空间,大厝在新陈更迭中呈现了既有以朱红色为主调的传统样貌,也有欧陆风情的番仔楼。

而在这样的中华传统和外来文化结合之下,民族审美和国际意识交融形成了独具闽南地域文化特色的意象构成。

2.1 基于文化意味的秩序

闽南红砖建筑作为家族人群聚居的空间,从家族的繁衍和地位的尊卑等诸多方面都遵循着一定的建筑营造规制。李泽厚先生谈中国建筑的美时说道:“中国建筑一开始就不是以单一的独立个别建筑物为目标,而是以空间规模巨大、平面铺开、相互连接和配合的群体为特征的。它重视的是各个建筑物之间的平面整体的有机安排”[6]。在这样的形式下,简单的基本形体组合构成复杂的群体结构,严格对称中存在变化,多样中又保持统一性是中国传统审美哲学的建筑表达。于是,与自然协调、与环境呼应同时以彰显人的思想观念和尺度为目的的装饰秩序也就呈现在了建筑表皮上。今天,人们在进行闽南红砖建筑田野调研时,不难看到闽南红砖通过装饰铺贴形式语言给后世子孙传递的图式语言与精神内涵。

(1)等级中心秩序、视觉中心秩序和风格中心秩序所传递的秩序内涵

等级观念和视觉艺术基于建筑布局以及闽南红砖自身的烟炙纹特征,工匠们在建筑的地面上用闽南红砖方砖十字缝排砖、方砖斜墁排砖;六角砖龟背锦排砖、八卦锦排砖;墙面上方砖或条砖砌成的八锦方、人字纹、拐子锦;在墙体的局部或大部分使用花砖或花瓦制作花墙子[7](图6)。K.R.波普尔在《客观知识》一书中谈到:“我先是在动物和儿童身上,后来又在成人身上观察到一种对规律性的强烈需求——这种需求促进他们去探寻各种各样的规律”[8]。在这些红砖铺贴装饰手法上,闽南工匠们和建筑屋主们用大众的审美需求共同打造了一场拥有费波纳契数列、二等分、黄金比等切割和铺贴的方式。这些铺贴方式一方面遵循传统建筑的装饰基本手法,同时利用松枝的黑色落灰形成的暗纹做些视觉上的中心构图。闽南工匠们在铺贴时如有很明确的创作目的,则会先对闽南红砖进行基本的花纹筛选,先匹配再铺贴,在铺贴中工匠们经年累积的经验不自觉地发挥着作用。手工技艺的熟练程度帮助匠人们利用方寸红砖完成了视觉过程,让图式语言用无声的红砖艺术来呈现。

图6 视觉秩序和中心秩序下的红砖图式

闽南红砖的自身规格形成了基础的铺贴构成图式。在墙面、地面铺贴布满是闽南红砖最初进入人们视野中的模样。随着工匠一代代传承,不同班组间在展示技艺的高低时需要更多的铺贴手法。不同红砖厝主人在展示家族传承时需要更多的红砖造型意味。这些都在无形中影响着闽南红砖造型的迭代升级。

于是以传统规格的基础红砖进行矩阵铺贴后,“几何纹的复合构成”“不完整图形的构成”“新古典主义构成”“忠于材料的构成”“家族渊源图示构成”“设计与时尚的构成”“俗世与表现的构成”[9]……等类型的红砖装饰在今天依然用静止的图式语言在每座闽南红砖大厝上述说着生活中的哲学(图7)。

图7 装饰艺术中图式语言的多样性

(2)秩序感下心理认知角度对图式语言的解读

格式塔心理学认知上,人的心理意识活动都是先验相对完整的形,也就是“具有内在规律的完整的历程”[10]。而这种秩序感的存在,让人们在探寻和审视环境的过程中始终具有主观能动性。在闽南红砖的装饰意味上,红砖铺贴呈现出来的图式语言也确实从整体满幅面装饰逐渐出现“图式留白”的哲学审美意味。闽南红砖装饰打破了琼斯在《装饰的基本原理》中所说的“建筑和装饰艺术中形式和色彩安排的一般原理”,如同康德所言,如果人们先靠经验来认识时间和空间,那么人脑又怎么可能按照时空整理安排感官印象?[11]于是基础铺贴图式语言和创新性铺贴纷呈的闽南红砖厝,在现在的闽南地区仍多样化地告诉人们:工匠班组和建筑的主人通过红砖语言希望告知他人的当时、当地、当事人所希望呈现的图示美。

2.2 基于建筑本体结构的秩序

依托建筑形体为中心的闽南红砖装饰在空间秩序上遵循了结构秩序的美:横向结构秩序和纵向结构秩序。因为从建筑结构本身,长幼尊卑的秩序感就自然存在了,而依附建筑本体的红砖,也就顺应着建筑和中国传统文化的根基,通过工匠的手法和铺贴的形式同样展示出了结构秩序(图8)。入口处的墙面直接用红砖拼砌出来的条屏、吉祥图案、以及“家和气子孙贤”的文字,都如一场大型戏剧的帷幕在即将拉开之时就开始告诉人们这老宅里生活的人们的日常。这和中国传统民间艺术宏大叙事结构中表达喜庆欢乐,积极向上,趋吉避凶的精神导向达成共识,于是在红砖装饰艺术和手法上自然形成了从建筑本体秩序到精神需求秩序的高度吻合[12]。

图8 建筑本体下红砖艺术的图式性

3 结语

闽南传统大厝中大量铺贴的红砖,其材质与造型,作为中华民族传统建筑中不可分割的装饰及功能部分,体现了地域文化和建筑装饰艺术以及民间工艺美术。其拼贴位置和铺贴造型展示出了闽南人的审美主张和艺术原则,同时,在海上贸易文化影响下产生的变化,对于设计的社会学视角具有重要的价值。

从传统文化、传统建筑装饰手段中探寻人们的美学价值观,是我们研究闽南红砖艺术创新性应用的必经之路。