从上书房到文渊阁:皇宫里的书香

林硕

上书房:皇子的另类私塾

翻开紫禁城的地图,在乾清宫东南廊庑有一组名为“上书房”的建筑。不明就里的读者或许会产生疑问:“上”书房分明是一个动作,怎么会成为建筑的名字呢?其实,此处最初并不叫“上书房”,而是“尚书房”,始建于雍正初年,坐南向北,凡五楹;屋内悬挂着“前垂天贶”“中天景运”与“后天不老”三块匾额,合称“三天”。直到道光年间,道光帝才下诏改称“上书房”,是皇子们平日的读书之所。乾隆朝后期,由于乾隆帝在位时间长达60年,故亦有部分皇孙、皇曾孙在上书房读书学习。

现代教育体制下,孩子都是年满6岁上小学。按史料所载,这些生长在深宫禁院里的皇子也是在年满6岁之时前往上书房学习,只是,此处的“6岁”是虚岁,相当于今天的5周岁左右。清代福格所撰的《听雨丛谈》详细记述了皇子们在学堂的读书过程。为皇子授课的老师被称为“授读师傅”,由上书房总师傅翰林掌院学士保荐、引荐。被举荐之人均系品学兼优的翰林官,次日由天子亲自“面试”,即“偏殿诏对”;察其器识端谨者,则钦点为某位皇子的授读师傅,作为该名皇子学习的主要负责人。

同时,还会另选一两位副师傅辅弼正职,谓之“上书房行走”,被选者咸具公辅之望。此外,授皇子清文(满文,下同——笔者注)者谓之“塞傅”,清语师也。授皇子弓马、蒙古语者曰“谙达”,清语作“保傅”。在上书房中,悬挂有清世宗胤禛的亲笔宸翰:“立身以至诚为本,读书以明理为先”。

冲龄入学的皇子们,在卯初(上午5点整——笔者注,下同)准时开始读书,未正二刻(下午2:30左右)散学。每日功课,入学先学蒙古语二句,挽竹板弓数开,读清文书二刻,自卯正末刻(上午6:45左右)读汉文书。所学之内容,既有《四书》《五经》等儒家经典,又有《资治通鉴》等编年史书,还包括皇室家训类的《御制圣祖仁皇帝庭训格言》。

举凡读书之时,皇子、皇孙与师傅共席向坐。师傅读一句,皇子照读一句,如此反复上口后,再读百遍,又与前四日生书共读百遍。凡在六日以前者,谓之熟书。至申初二刻(下午3:30左右)方才散学,但晚食后还要练箭。在内廷进行文化学习的同时,皇帝同样注重孩子们的骑射教育。每隔五天,皇子们还要在西北郊圆明园内学习骑射,以示不忘“国之旧俗”。

由是可知,皇子们的学习以五日为一个周期,循环往复,鲜有间断,“实非庶士之家所及也”;唯有在元旦、端阳、中秋、万寿(皇帝生辰)、自寿(自己生日)才能放假。换言之,每年仅有5天假期,被称作“无书房”,余日虽除夕亦不辍也,可谓寒暑无间。

一般来说,皇子们在10岁左右,就要学完《论语》《大学》《孟子》三部经典,不仅要倒背如流,还要能理解基本含义,随时面临皇帝抽查。《康熙起居注》中有大量康熙帝随机考察皇子学业的记载。如康熙二十六年(1687),康熙帝在畅春园检查包括皇太子胤礽在内的7位皇子之课业。他对随行大臣言道:“朕宫中从无不读书之子,今诸皇子虽非有大学问之人所教,然已俱能读书。朕非好名之主,故向来太子及诸皇子读书之处未尝有意使人知之,所以外廷容有未晓然者。今特诏诸皇子至前讲诵,汝等试观之。”命理学名儒、太子师傅汤斌继而从经学典籍之中信手拈来,令诸皇子诵读,结果诸皇子“纯熟舒徐,声音朗朗”。尽管如此,康熙帝也绝不允许宫中之人对皇子们的些许佳绩“赞好”。

这种近乎严苛的读书生涯并不会因为皇子封爵、分府或婚娶而终止。道光年间的惠端亲王绵愉,虽然年将四十兼掌职任,公事完毕后亦照常读书。再如,咸丰五年,恭亲王奕訢初解军机,仍赴上书房读书。这也是清代大部分诸王、皇子能通达简翰、风度端凝的原因之一。

弘德殿:獨一无二的天子学堂

那么,是不是所有皇子的读书场所都在上书房呢?答案是否定的。这个特例就是同治帝的嗣子——大阿哥溥儁(读jùn)。中国第一历史档案馆收藏有一份光绪二十五年(1899)十二月二十四日的上谕,内容是:“大阿哥正当典学之年,嗣后大内著在弘德殿读书,驻跸西苑著在万善殿读书。派崇绮充师傅授读,并派徐桐、常川照料。钦此。”

根据这道上谕可知,溥儁的授读师傅是清代唯一的“旗人状元”阿鲁特·崇绮(载淳的岳父),上书房行走则是徐桐、常川二人。尽管溥儁以大阿哥的身份在弘德殿读书是慈禧太后的安排,但此举显然是逾制的。因为康熙朝的胤礽以皇太子之尊,也只是在毓庆宫惇本殿读书学习。启用弘德殿作为幼儿学堂的模式,明显是在模仿溥儁的嗣父同治帝,可彼时的载淳早已是承袭了国之大统的天子,而非皇太子。

同治朝初年,小皇帝幼年继位,开创了在弘德殿启迪圣学之制。从年龄上看,6岁的凤子龙孙通常都应在上书房读书。然而,咸丰十年(1860)八月,英法联军在通州八里桥之战击溃了僧格林沁统率的3万精骑,兵锋直指北京,咸丰帝匆忙逃亡热河。次年七月,年仅31岁的咸丰帝在避暑山庄驾崩,嗣子载淳继位。

尽管贵为天子,但小皇帝毕竟年幼,教育问题成了当务之急。原本咸丰帝在世时,已为其独子载淳选好了授课师傅——“清流领袖”李鸿藻,并召其入京。突如其来的庚申之变,打乱了既定规划。李鸿藻只得在热河避暑山庄讲授课业。随着同治帝承袭大统,一切都发生了变化:皇子变成了天子,师傅变成了帝师,礼制亦随之变化。

辛酉政变之前,戎马倥偬,加之天子驻跸热河行宫,各种规制较之大内稍松。咸丰十一年(1861)九月底,慈安太后、慈禧太后与恭亲王奕訢等人合谋,突然对咸丰帝临终前指定的赞襄政务王大臣(顾命八大臣)发难。政变过后,尘埃落定,两宫对载淳的教育问题更加重视。

如何妥善解决载淳的读书场所成为首要问题。若是请皇帝和同龄的皇亲们一起在上书房学习,显然不合规制。可是,让6岁的孩童自己一个人读书,又缺少学习氛围。于是,两宫太后便想了一个折中之策——将弘德殿改为载淳的“御用上书房”,时人亦称“弘德殿书房”;又于宗室之中甄选了惠端亲王绵愉之子奕详、奕询为伴读。

弘德殿乃是乾清宫的附属耳殿,位于紫禁城内廷“后三宫”区域,是一个相对独立的院落。乾清宫西山墙开有小门,可以直达弘德殿。此殿为单檐歇山顶建筑,黄琉璃瓦。面阔三间,坐北朝南,明间辟门,两次间则为槛窗。殿前殿后均有抱厦,前檐接卷棚抱厦三间,后檐接抱厦一间。殿中悬挂着“奉三无私”匾额,南向设有御座;另有后室三间,挂有“太古心殿”匾额,后东室亦有“怀永图”匾额,皆出自乾隆帝御笔。

起初,弘德殿是讲官为康熙帝“举经筵”之地。此前,顺治朝的经筵是在文华殿举行的,仅有春、秋两期。自康熙十年(1671),“圣祖(玄烨)以春、秋两讲为期阔疏,遂谕日进讲弘德殿”,由大学士、侍郎、詹事等担任经筵讲官,进讲书经典章,藉献箴规。至同治朝,出于对载淳学业的考虑,两宫遂将弘德殿改为“学堂”,以恭亲王奕訢为首,负责定期稽查载淳的学业。

凡天子读书的具体事宜,则由惠端亲王绵愉专司其职。同治一朝,陆续有李鸿藻、祁寯藻、倭仁等博学鸿儒负责讲授学业,而翁心存、翁同龢父子二人先后入值弘德殿,被誉为“父子帝师”。在学习内容上,弘德殿“拟照上书房规矩”,不过,在座次上是同治帝御读案,南面正坐,而师傅共案傍坐,与上书房体制稍异。

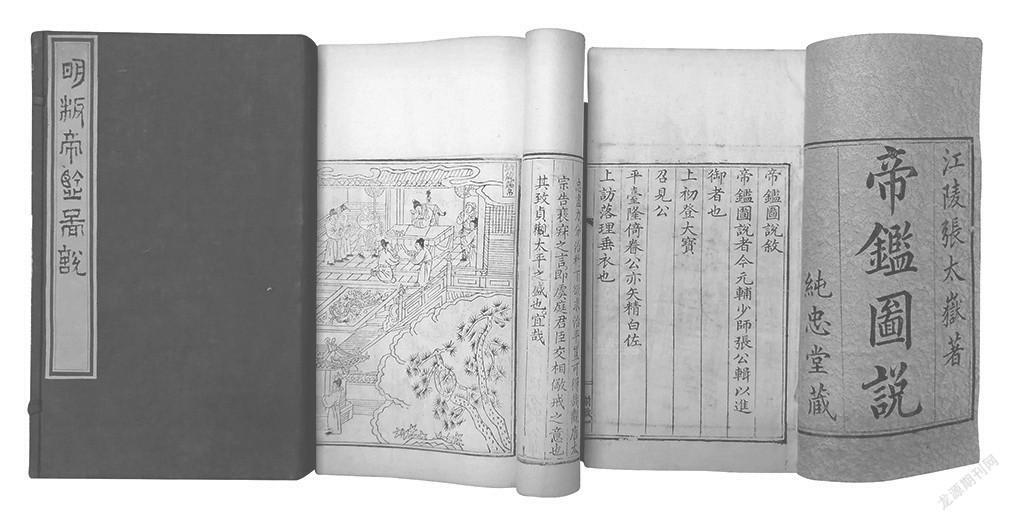

《帝鉴图说》:小皇帝的绘本

无论是胤礽、载淳,还是溥儁,抛开几人的身份不谈,作为一名年仅6岁的孩子,面对如此繁重的课业,以及内容相对晦涩的经学、史学经典,他们能承受得了么?答案显而易见。以同治帝为例,从翁同龢的日记中便可见端倪。同治五年(1866),彼时已11岁的载淳,在弘德殿读书之际,仍时有倦怠,或“精神不聚”,或“戏动”“多嬉笑”。有鉴于此,在小皇帝最初开蒙之际,师傅们选用的蒙学读本,并非四书五经,而是图文并茂的《帝鉴图说》,类似今天小孩子的绘本。

《帝鉴图说》编定于明代,是托孤重臣、内阁首辅张居正为明神宗朱翊钧精心打造的一部“儿童绘本”。隆庆六年(1572),明穆宗在乾清宫驾崩,年仅10岁的皇太子朱翊钧登基,是为万历帝。为了幼主的教育大计,张居正会同礼部右侍郎马自强、礼部尚书兼武英殿大学士吕调阳等人,共同编撰了这部书籍。

该书之名源自昔日唐太宗之语,李世民在魏征去世后追思其人时说道:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失。”张居正将开蒙读本名之“帝鉴图说”,希冀以此书为天子之鉴,达到“精诚悟主”的目的。书中文字以史记和当时通行的白话文为写作讲释,插入了丰富的木刻版画插图,人物传神,轮廓清晰,在朴拙之中又透露出几分稚趣,较之枯燥的经史书籍,更能博得小皇帝的青睐,更被后世列为启蒙读物。张居正采用这种潜移默化的方式、浅显易懂的语言培养朱翊钧治国安邦的能力。

此书分上下两篇,分别名为《圣哲芳规》和《狂愚覆辙》,共收录了上自尧舜时期,下至北宋4000多年来、50多位帝王的善恶故事,凡117则。书中所载皆为史册所有,所取事例,每则还有一个標题,标题全部以4个字为限。上篇共81则,包括《谏鼓谤木》《蒲轮征贤》《入关约法》《君臣鱼水》等,所列君主皆是贤君典范;下篇则有36则,历数暴虐昏君之行径,如《脯林酒池》《宠昵飞燕》《宠幸伶人》《任用六贼》等。

同治帝即位两个月后,给事中孙楫亦向两宫太后呈递《帝鉴图说》一书。慈禧太后览之,甚为喜爱,如获至宝。一方面,将《帝鉴图说》作为同治帝的日讲内容。另一方面,慈禧太后自己也从这部“绘本”中汲取养分,提高史学修养。此外,受《帝鉴图说》启发,慈禧太后还命人专门编纂了讲述汉、唐以降各代君王,尤其是女主、太后临朝主政事迹的《治平宝鉴》,作为两宫垂帘听政的历史依据。不仅自己时常召翁同龢等人“隔帘侍讲”,还颁旨让师傅们给同治帝讲授《治平宝鉴》,务必使他心悦诚服地接受母后秉政垂帘的事实。

文渊阁:紫禁城中的宝库

随着小皇帝年龄的增长,蒙学绘本显然已无法满足他对知识的渴求。如果天子想要进一步充实自己,阅读更多的典籍,就要借助文渊阁所藏的《四库全书》了。

明代亦有“文渊阁”,但其位置众说纷纭,已不可考。后人今天见到的清代文渊阁,始建于乾隆三十九年(1774),两年后竣工落成。文渊阁位于紫禁城东南文华殿之后,是原明代故宫圣济殿旧址。阁顶覆以黑琉璃瓦,四周为绿琉璃瓦剪边;依据中国传统的“五行五色之说”,“黑色”象征着“水”,可以起到“以水克火”的寓意。是故,文渊阁在一片黄色琉璃瓦的紫禁城中格外惹眼。

文渊阁不仅颜色标新立异,营建技法亦非同寻常。它采用了“明二暗三”的设计:从外面看是一座两层歇山顶建筑,每层各六间。然而,步入阁中才能发现别有洞天:原来,设计师在底层与顶层之间,巧妙地搭建出一个暗层,起到了充分利用空间的作用。文渊阁东侧有一座碑亭,内有乾隆帝御笔所书《文渊阁记》(碑阳)与“御制诗”(碑阴)。

作为紫禁城中唯一一处黑琉璃瓦建筑,乾隆帝下诏营建文渊阁的初衷,主要是为了庋藏中国历史上最大部头的丛书——《四库全书》。对于明代永乐帝下旨编纂的《永乐大典》与清代乾隆帝命人编写的《四库全书》,许多人并不了解其中的区别。前者是一部类书,类似于今天的字典和百科全书的集合体,分门别类,按照字、韵进行检索。后者则属于丛书,是将不同题材、体例的书籍按照同一主旨,原封不动地汇集成套。因此,编订丛书的重要准备工作,就是颁下诏命,天下征书。

乾隆帝的征书、编书之举,与学界长久以来对汇编《儒藏》的渴求有直接关系。众所周知,佛教有《佛藏》,道教有《道藏》,可汇集儒家经典著作的《儒藏》却迟迟未出现。由于历史上的兵连祸结、洪涝灾害,加之纸质文献易受温度、湿度等自然环境影响,导致大量儒家典籍流失、散佚。

有鉴于此,明代学者曹学佺提出了“儒藏说”,号召效法释、道两教,将古今儒教经典汇刻付梓。乾隆三十七年(1772),乾隆帝接受安徽学政朱筠、御史王应采的建议,令天下藏书之人将“逸在名山,未登柱史”之抄刻珍本,“及时采集,汇送京师,以彰稽古右文之盛”,依经、史、子、集四部为名目,按类汇集。

《四库全书》的编纂沿袭了历代开馆修书的文献整理模式。乾隆三十八年(1773)二月,四库全书馆在京正式成立,由皇六子、质郡王永瑢担任正总裁,和珅、李友棠等人为副总裁,纪晓岚、陆锡熊、孙士毅充任总纂官。这是一个集编、录、造为一体的机构,每位分纂官编纂之书,需经过反复修改、誊录,方可定稿。

整部《四库全书》多达7.9万余卷,如此皇皇巨著,势必要修建专门的藏书场所妥善庋藏,同时还要满足乾隆帝随时查阅、信手拈来的需要。由于清代君主都有巡幸、秋狝的习惯,即使身在北京,他們也时常驻跸京郊诸园避暑、纳凉,因此,《四库全书》被抄录七部,分储各处。经乾隆帝再三考虑,最终决定在紫禁城、京郊圆明园、热河避暑山庄以及奉天盛京故宫四地,营造四座皇家藏书楼,赐名文渊、文源、文津和文溯,统称“内廷四阁”(北四阁),其形制参照宁波天一阁。

文渊阁的建成时间虽然稍晚,但《四库全书》抄缮事毕后,最先入藏于此处,故实为七阁之中首座阁书合璧的藏书楼。然而,《四库全书》被保存在皇家禁苑,普通儒生士子难以利用。为了于江南嘉惠士林,同时也是满足自己南巡期间就近查阅丛书的需求,乾隆帝下诏将《四库全书》另抄三部,分庋镇江、扬州、杭州的三座藏书阁内,赐名文宗、文汇、文澜,称江浙三阁(南三阁)。三阁由典书官管理,读书人只需前往藏书阁办理借阅手续,便可利用典籍。除“文宗”之外,阁名全部从“水”字旁,寓意“天一生水”,远离火患。

然而,七阁的命运却与近代以来的战火相始终,劫难不止。庚申之变(1860),英法联军闯入圆明园,纵火劫掠,文源阁和《四库全书》化为乌有。40年后,八国联军攻入京城,文渊阁中的部分《四库全书》亦被抢走。至上世纪30年代,日本侵略者将侵略矛头指向平津,残存的文渊阁本《四库全书》与故宫博物院的其它藏品踏上了漫漫南迁之路,辗转上海、四川等地。抗战胜利后,文渊阁《四库全书》先运抵南京,最终被运往台北,现庋藏于台北故宫博物院。

如今,故宫博物院中那座黑色琉璃瓦的建筑依旧矗立,散发着独特的书卷之气。