见字如晤

【张允和:“你是张家的好孩子”】

在我结识的亦师亦友的文学前贤中,真正称得上“忘年交”的,大概要数允和先生了。每每进京,我总爱到她府上拜访,见茶吃茶,遇饭吃饭,从不言谢。张允和对我也不见外,某年冬天常常早上六点钟就打电话给我,第一句总是:“张昌华,吵了你吧。我年纪大了,早上睡不着,就给你打电话……”(谈出版《昆曲日记》事)然后幽默地说:“这个电话是周有光叫我打的!”

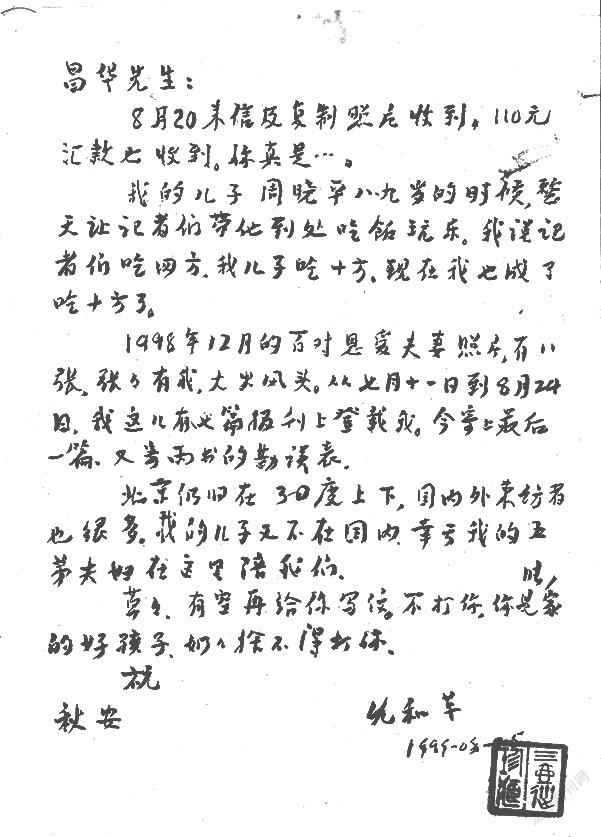

允和朋友多,因此常让我买《多情人不老》(周有光和张允和的合著),她请我代购书有七八次之多。记得某次她汇款来买书,我将购书款退给了她,她来信抱怨“你真是”,又云:“我的儿子周晓平八九岁的时候,整天让记者们带他到处吃喝玩乐,我说记者们吃四方,我儿子吃十方,现在我也成了吃十方了。”我说作者是编辑的上帝,为您跑腿是天经地义的,如有不周全的地方,尽可责罚。她在来信中说“你是张家的好孩子”。允和的语文功底了得,她把我写她与周有光的文章标题由“两个老幽默”改为“一对”,突显夫妻关系,足以见之。

我因公多次拜访过张允和,每每开门迎接的是她,赐坐赏茶的是她,温文尔雅的周有光先生总是姗姗来迟。寒暄毕,坐定后,张允和便对老伴说:“周有光,张昌华来了你不陪客人说话呀。”老先生笑笑,示意自己耳朵上塞的助听器,表示不便:“我耳朵不好,你们说,你们说。”再以后,我洞察其秘,这是张允和的“礼让三先”之“计”。张允和的话匣子一打开,便妙语如珠,周有光“指控”她是“快嘴李翠莲”。与张允和聊天,话题极广,古今中外、山南海北、天文地理,她答对呼应一如行云流水,时而夹杂两句唐诗宋词,时而穿插一句洋文,冷不丁抛出一个典故,让你不敢贸然接话。

允和80岁时写了篇回忆六十年前与周有光在黄浦江边第一次约会的散文《温柔的防浪石堤》,十分温馨,三联的编辑曾蔷“逼”她拿出来发表,尽管张允和害怕别人说她“老不要脸”,还是被我强行编入《多情人不老》中。周有光先生耳背,“聋子好打岔” 笑话就多了,往往就会“岔”得令人喷饭。张允和常常在客人面前调侃:“我不能跟他说悄悄话,隔壁邻居听见了,他还没听见!”

张允和有时爱和周有光“对着干”。他喊卖姜,她偏说不辣。那倒不全是为了取乐,准确地说是“撒娇”。她常说:“他呀,不敢惹我。”张允和认为周有光是他的老师、先生、朋友、爱人、恋人。她常把周有光挂在嘴上,逢人爱夸。有人不以为然时,她说:“他好,我才夸他!”

1929年,张家办了个家庭刊物《水》,出了25期后被迫中断。1996年,在张允和的倡议下复刊,她是“总经理”,编、印、发一条龙,86岁的她还学吹鼓手,学电脑打字。自《范用买水》的故事在报纸上发表后,索《水》者越来越多,她干不动了,便交给五弟寰和。现在由沈龙朱接手,由纸本改为电子版。

张允和对待生活的信条有几句名言:“不拿别人的错误惩罚自己;不拿自己的错误惩罚别人;不拿自己的错误惩罚自己。”张允和对女性的权利十分关注,她曾对我说,她不喜欢看电视《水浒》,刀枪血火,那个卖烧饼的武大郎就三块烧饼高,为什么不能宽容人家潘金莲追求点儿爱情。

张允和先后出版了《最后的闺秀》《张家旧事》和《多情人不老》,十分遗憾,她的《昆曲日记》曾想在我社出版,无果。后由我转致浙、鲁、沪多家出版社,都被视为“鸡肋”,“割爱”了。最后还是由周有光陈请语文出版社出了,帮她圆了出版的梦。

【王映霞:“呵,有点印象”】

王映霞在20世纪二三十年代便活跃在上海滩,有“杭州第一美人”之誉。她见过大人物,应酬过大场面,却没有交际场上之人的普遍嗜好。她不抽烟、不喝酒,不看戏、不打牌也不跳舞,连喝茶也属可有可无,暮年更是如此,唯一有兴趣的是看看报纸、翻翻书。

1995年夏,我第一次登门拜访,邻居说她骨折住院了,我便到医院拜访她。两个月后,我应约到沪住了三天,每天一次到她府上谈书稿、聊天。她要我拟她与郁达夫散文合集的书名,我思索了一会儿,信手写了三个题目《爱的罗曼》《往事如烟》和《岁月留痕》。她用放大镜看了半天后笑了,指着第一个说:“这个似乎不大好,像旧社会‘礼拜六派文章的题目。”我惊诧于她的记忆与思维。问她用后一个怎么样,她说“他人都早死了,灰飞烟灭,就用它吧。”我请她为本书题签,第二天去取时一看,横的竖的写了好几款,都很漂亮,展示了她的书法功底。

在商量选用的照片时,她指着一张上世纪50年代她与儿子们的合影说:“这张最好不要用。”(她不喜欢其中一个儿子)恕我不恭,我从尊重历史的角度考虑,成书时还是把它用上了。她说她喜欢清静,喜欢闭目养神,她说她想钟贤道,有时也会想郁达夫,他们毕竟相爱过。她告诉我,那年在南洋与郁达夫分手前几天,还亲手为他赶做了几套新衣裤,把家用的余钱全留给郁达夫……

在我编辑她的《岁月留痕》和《王映霞自传》书稿两年内,我与她电话、信函不断,她对我的称呼花样繁多、有趣:先生、老弟、小弟;落款是:老王、王老、映霞和“知名不具”。每每来信,必须立即作复,否则她会大为不悦:“信来回要十五天?真急煞人”,“小老弟,你是不是把深圳的老朋友忘掉了”。或带命令式的:“复我!”有趣的是,一次我出差,复信晚了一周,她十分恼火,在一张别致的用笺上写道:“我用这样好的信纸写信给你,你不觉得可惜吗?”我无奈,赶忙找了一張比她的信纸“更漂亮的”印花的宣纸复信,说明理由赔不是,她的气才消掉,尔后又向我道歉,并赠我一幅她的书法作品,真有点“老小孩”的味道。

王映霞生育子女较多,后半生她与儿子关系最亲的当数钟嘉陵了。嘉陵常接老人去深圳,他的生活条件也较好。1996年,她致笔者信中屡屡提及“此间生活与上海不可同日而语”,“儿子请个保姆专门照顾我的生活”,“给你看看我的这些照片,都是儿子为我拍的”,洋溢着幸福感。远在美国的郁飞,也常打电话问候,寄钱寄物;郁荀父子也曾来看望。

1999年我专程到杭州去看望王映霞,只见她昏睡着,身着白色镶花边的毛衣,脸色有点苍白,仍不乏是个“冷美人”。我们询问王映霞的近况,女儿嘉利说,老人现在病情稳定了,只是昏睡,头脑不大清楚,语言也有障碍。她说:“她老人家脾气大,个性强。这些年,深圳、杭州、上海折腾个不停……我们做儿女的只能顺着她。有时她会莫名其妙地发脾气,我们不敢答话。”后来王映霞醒了。我走上前去,把送她的花篮放在她床边的椅子上,问:“王老,您还认识我吗?”她目光黯然,毫无反应。我把我的名字写在纸上,递到她眼前,她接过纸片端看一会:“呵,有点印象。”

【柯灵:“读书心细丝抽茧”】

借墨结缘,我与柯灵先生结识,先生待我不薄,或面教或通信。先生身传言教并行,在为人、为文方面给我教诲良多。或荐介书稿,或挥毫写序,或惠赐佳构,1996年我编《陈白尘文集》,金玲女士多次嘱托我请柯灵为文集作序。是时先生年届望九,体衰气弱,我冒昧乞先生浏览书目著文,实为悖理不近人情。信既发出,我怅怅不已。爱莫能助的先生即复长函,表示实在无能为力,嘱我务必“向金玲大姐婉为解释”。

1999年元宵节,我途经上海,得二小时逗留便道拜访,没虑及适逢先生九十华诞,厅堂花篮簇拥,而我徒手登门,好不尴尬。我欲出外去置点礼品,陈师母伸臂拦截,说:“君子之交淡如水嘛。”先生从里屋步出,寒暄赐坐,款以香茗。第一句话便是解释未能替陈白尘先生文集作序而抱憾。记得那天,我请先生编本自传,入盟“名人自传”丛书,先生耳背,凑过身来,我又说了一遍,他淡然一笑:“我只是个小学毕业生,全靠自學,才薄有文名”,又说“我对自己有个评价,四句顺口溜:少无囊萤之功,壮无雕虫之技;胸无登龙之法,手无缚鸡之力。”

关于那自传,见我言辞恳切,陈师母打圆场解围,先生仍默而不语。我与陈师母相商,拟请陈子善先生选编。时陈先生在国外讲学,未能及时操作,稍后出版社有变化,我亦退隐,已无力张罗,自传之议徒成一纸空谈。为弥补徒手之愧,回家后,我信手涂鸦,写了副寿联:“九十曾留千载笔,十年再写百龄篇。”连同发表的小文《近访柯灵》的剪报,一并呈奉。先生鸣谢“拜领”,又云:“大文溢美过当,尤令惶悚汗颜。虚度九十,老而无成,乃蒙如此厚爱,不知何以克当也。”

最令我铭感的是1999年春,我不知先生住院,竟盲目托请他为《许广平文集》写一推介文字,那时先生手抖,已不能握笔,终日卧床。基于对鲁迅的崇敬和与许广平的情谊,他抱病浏览了文集,在病况稍愈时写了热情洋溢、贴切肯綮的千字文,还附言:“遵嘱写奉,不知合适否?”这是先生给我的最后一封信。

柯灵是多届全国政协委员、常委,民进中央副主席。《人民政协报》创刊伊始,主编张西洛向他请益,他坦陈:“只要不违反精神,应该有不同的声音,不同的语言,副刊尤应如此。”“要有雅量,只要说话有理,不怕有棱有角”,还幽默地建议副刊名叫“神仙会”。“读书心细丝抽茧,练句功深石补天”,这是柯灵悬于书房的一副对联,也是他创作的座右铭。他的“非人磨墨墨磨人”成了一句名言,他为《浙江文学志》写序,浏览数百万字资料,八易其稿,以春秋史笔写就;九十高龄时为故乡的《飞翼楼记》写碑文,阅十万字背景材料,最后成文时,连标点在内共417个字。

柯灵缁衣素食一生。家中除了书以外,似无贵重长物,平时生活节俭。他失聪,一度想换一只好的助听器都舍不得。晚年他获誉颇多,亦有奖金。每次得奖金,他总要拿一半赠希望工程或慈善机构;有时甚至拒领。他为秋瑾祖居纪念馆题词,纪念馆寄来稿酬,坚辞,退回两次。他为上海烈士陵园撰碑文,陵园送稿酬一万元,他又拒绝:“为烈士写碑文,表达我的崇敬,怎么能收钱!”柯灵常自慰此生:“可以勉强做到俯仰无愧,内心安适。”

【萧乾:“编辑和作家是平等的”】

1993年,我拜访萧乾时谈到“双叶丛书”的作者人选时,萧乾说“一定得把钱锺书、杨绛先生请进来”,我说我不熟,他说他们交情也不深,但可“曲线救国”,请舒展先生帮忙,说着他便给舒展先生写信。告别时,我提出想与他合影留念,他笑了笑,便招呼小保姆帮忙。拍照时,我坚持站着,他说“那我也站着”,我说:“您是大作家,我是小编辑;您是长辈,我是后生。”萧乾反对:“编辑和作家是平等的。”我说:“不行,不行。”萧乾莞尔一笑:“那好,一样来一张,大家平等。”就这样,几乎在同一时间,拍下了两张不同姿势的合影。

告辞时,萧乾坚持送我下楼,到楼梯口,他忽然凑到我耳边轻轻地说:“以后跟老人谈话,把声音放小一点,老人爱静。”我顿时脸红耳赤。萧乾见状马上拍拍我的肩膀,微笑着说:“第一次见面就批评你,不好意思。没关系,下次注意就好。”

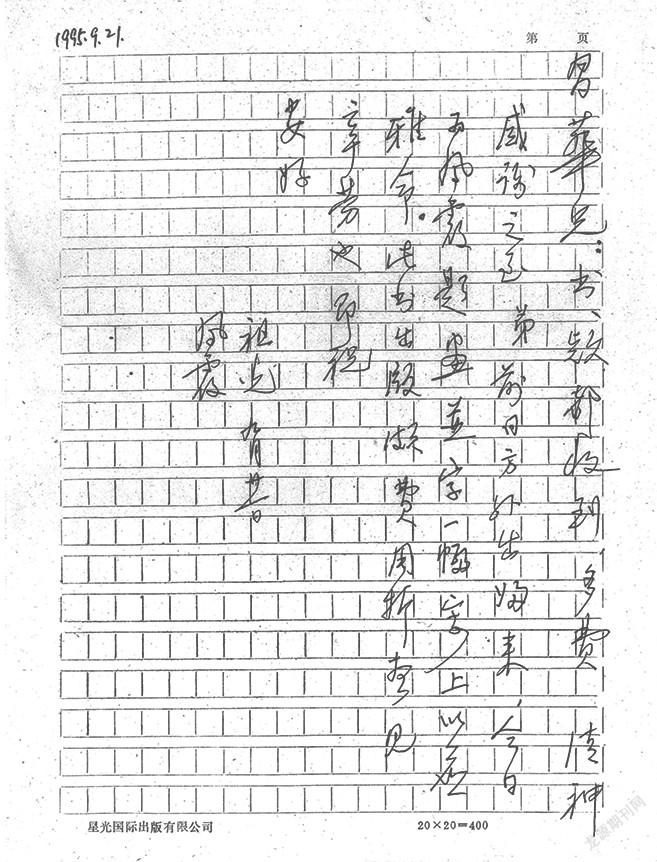

萧乾把书稿分两批寄来,还应约写了一篇长序,但忘记了起书名。我打电话请他补写书名,他嘱我代劳。我提议书名叫《旅人的绿洲》,问萧乾可否,先生来函称“雅而恰当”。

《旅人的绿洲》出版后,我登门送样书。他对该书的内容、形式和装帧很满意,还在他的那本书上题了“昌华同志,谢谢你的精心编辑”,后来又在《中华读书报》写了篇《智慧与匠心——向出色的编辑致敬》,他认为这本书的编排方式“在出版史上可能开创了通过合集表现男女平等的先例”。

萧乾先生古道热肠,对我的工作帮助极大,不仅为我介绍了柏杨、林海音以及聂华苓夫妇等一批海内外社会名流,而且在具体的编辑工作中,也给予了鼎力支持。我在编《双佳楼梦影》时,陈西滢的女儿陈小滢要求增补一篇新发现的陈西滢日记(写于上世纪40年代),记录陈西滢拜访英国作家福斯特的事。原稿上的字迹太潦草,文内夹杂着许多用英文书写的地名、人名、花草名,我无力处理,便恳请萧老帮忙。那时先生已86岁,身体又不好,还抱病致我一长函,满满三大页,从字迹辨认、质疑到纠错,引经据典地作了27条注释。

萧乾的处世之厚道、对人之诚挚,溢满于信的字里行间。仅举一例,现代文学馆研究员傅光明是他的学生,萧乾十分赏识他,称傅是他“亲密的助手”。《旅人的绿洲》中萧乾部分的文章就由傅挑选的,萧乾向我提出该书署名时署傅的名字,“如不宜,则我也加上,但实际上是他花的力气”。还叮嘱我,一定要给傅选编费,方案是,“a.由出版社付;b.由我们的稿费中扣除,但希望直接寄他。即便由我稿酬中扣除,亦不要注上。”还特地在“不要注上”四个字下面加着重号。

1997年,我去北京医院看他,那是我们最后的一面。

萧乾一直关心我的成长和进步。相识不久,他问我写不写文章,我说以前写,做编辑后工作忙就不写了。他说,要写,一定要坚持写。你写了,你才知道作家的甘苦,你就容易和作家沟通。你有了作品,更方便与作家在平等的位置上交流、对话。大概自那以后,我陆续写点小文章。退休后的十多年,我一直坚持写作,很大程度上是受萧乾当年的鼓励所致。

【文洁若:“萧乾没有白疼你”】

文洁若作为萧乾的夫人,绝非因夫贵而妻荣。她是一位自尊、自强、自立的女性,她和萧乾合译的《尤利西斯》,在中国现当代翻译史上当是独占一席的。

1993年,我拜访萧府不久,文洁若便将《旅人的绿洲》关于她自己的那部分文稿寄给我,并客气地请我“指正”。展读文稿,敬意倍增。她那种兢兢业业的敬业精神,一丝不苟的编辑作风真令我感佩。寄来的文稿除一半是已发表的铅印物以外,其余部分都是她亲手誊写的。字虽然不能算漂亮,但是绝对地工整、清楚,撇是撇,捺是捺。稿面整洁,偶有一两处笔误,她都作精心处理——或用涂改液,或挖去舛误字句,用同规格的稿纸誊写好,再从稿纸背面粘上去,方格框框对得齐整,天衣无缝。即便是那些已发表过的铅字,她也一一作了校正。丛书对入选的文稿有特殊的要求,我审读了文洁若所选的篇目后,觉得其中有两篇可能符合作者的某种考虑,但与丛书的要求不甚贴切,便“斗胆”给文洁若写信,婉转地说明我的意见。她接信后即来电话,表示完全同意。

文洁若对金钱毫不在意。某文化出版公司曾出版她的《光枝的初恋》,她未取分文稿酬;《尤利西斯》出版后有一笔相当可观的稿酬,夫妇俩悉数捐给上海文史馆的《世纪》杂志。《旅人的绿洲》,因当时出版社经济窘迫致使出版期一拖再拖,我写信向她表示歉意时,她复信说完全能理解。又云:“将来付酬时,出版社如有困难,就用全部稿费替我买书送朋友吧。”

最令我难忘的是1995年4月,文洁若的南京之行。那次,她原是陪同萧乾到上海开会的。时逢《尤利西斯》刚出版,正火爆文坛,她顺道在上海签名售书,两天签了一千套。南京方面效仿,亦请她来签名售书。她把萧乾留在上海,一人悄悄溜到南京,为给出版社省钱,住在条件较差的新华书店招待所。两天的逗留,与出版社座谈、参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、签名售书、接受记者采访、会见友人……日程排得满满的,用她的话说“连喘口气的时间都没有”,但心情愉快。

那时,我极想请巴金夫妇入盟“双叶丛书”,但始终不得要领。文洁若来宁时,我送她一只花篮,次日她赴沪,竟把这只花篮捧到上海,托竹林以我的名义献给巴金,以成全组稿之事。

萧乾西去后,只要我进京,总不忘去看望文洁若。2009年我去她家时,她对我说,明年是萧乾诞辰一百周年,上海方面要搞一次纪念活动,她想为萧乾赶出几本书在会上分发,问我能不能帮忙。我当即表态一定竭尽全力。回到南京后,我为萧乾编了一本散文集《往事三瞥》,又牵线搭桥,将由萧乾文学基金会出资的《未带地图的旅人》中、英两个文本也安排在我曾供職的江苏文艺出版社,该社用四个月的时间抢印了出来。事后,文洁若对我说了句令我惭愧又欣慰的话:“萧乾没有白疼你!”

我与文洁若迄今一直保持联系,她致我的信有61封。2018年我去拜访她,当我告别时,她忽然说:“张昌华,慢点走,送你一件萧乾的遗物作纪念。”说着从柜中取出一顶她当年亲手为萧乾织的深蓝色的毛线帽。我郑重地接过,马上戴在头上。她笑笑说:“挺好看,挺好看!”2020年秋,我去看望她时,她右手骨折,还没有全部消肿,又在伏案笔耕。

【吴祖光:“我对自己很失望”】

主雅客勤。吴府我去过七八次,20世纪八九十年代,我们出差均固定住在价廉物美、交通便利的中纪委招待所(现和敬府宾馆),招待所门口有车直达东大桥,所以跑得很勤。每次去时,吴府家中大都有客,好在那时新凤霞健在,我可与她先聊,等候“前客让后客”。

新凤霞过世后,我还去过两次吴府,末次是2000年8月,适逢他们的女儿吴霜在家。那时吴祖光的身体状况已很不好,老年痴呆症的状态比较明显,不大认得人了。他坐在沙发上看球赛,我向他问好,他似乎没有什么表情,只用无神的目光向我望了望,然后继续看他的球赛。在侧的吴霜不时地用餐巾纸给他揩擦嘴角,一只宠物狗窜到他膝下想与他亲热,祖光大骇,“呀”地叫了一声,双手都挥了起来。吴霜对我说:“父亲老了,真的老了。”看到这些,我有一种英雄末路的悲哀。

我与吴霜简单地聊了几句,感谢她父母对我出版工作的厚爱与帮助。吴霜说,父亲是个极其随意极其本色的人,他为人忠厚,爱打抱不平,与人交往从不算计,永远善良待人。我点头称是,我说我有切身感受。这种感受,可以从祖光赐我的信中读出。

第一封信记得还是请冯亦代先生代转的——因编选《中国近现代名人手迹》向祖光求墨。之后的信,均为选编他与新凤霞的合集《绝唱》。记得他寄来的文章中有一篇《闻鼙鼓而思将帅》,虽是写京剧青年演员的文章,我还是忧虑有什么“弦外之音”,便建议删去。祖光十分大度,“悉凭尊裁可也”。

《绝唱》书稿定下后,我想请他写一本“伉俪传”或回忆录之类,对“传”他“敬谢”,对“回忆录”则有计划,但未作认真思考。“回忆录”大概太难写,至今未能读到。记得《绝唱》出版后,我送书上门,祖光很高兴。不久,他为了酬谢我,寄来一本他们夫妇合作的画册,另让新凤霞为我画了一幅梅花,他在画幅上题了诗句:“冰雪林中着此身,不同桃李混芳尘。忽然一夜清香发,花作乾坤万里春。”

祖光喜欢赠书,我有幸获赠八本。我最喜欢的一本是《吴祖光闲文选》,最引人注目的是封面一幅照(拼版)片,吴祖光与新凤霞两人的头像,画面上,吴泰然自若地侧视新凤霞,新凤霞一脸愁容,旁有两行引自吴祖光该书《自序》中小字:“你呀!又是闲得难受,没事找事啦……”该书是吴自选的“闲文”精品,“自序”也很幽默,开头即是“我对自己很失望,虽然已经过了古稀之年,却还是十分幼稚,极不成熟。”

关于吴祖光、新凤霞的故事,我写了多篇,其中有一件事确令我很感动。《绝唱》出版后,风传海外,一位在美读博的蔡仙英女士读后,写了一封很长的读后感寄给我,她说希望吴祖光先生也能看到。我当即复她一函,说我与先生已有不成文的约定,因他年事已高,授权由我代为处理读者来信,我代祖光谢谢她的美意。同时我用电话将这件事告诉吴祖光,祖光说他很想看看,我就把信转给了他,当初他说好只看一看不复信的,可81岁的他还是写信向蔡女士作了一番道谢。

【新凤霞:亦艺亦文,凤飞已成绝唱】

我与吴祖光、新凤霞伉俪的交往,以祖光为主,与新凤霞的通信并不频繁,这里我想谈谈新凤霞与“红娘”老舍的小故事。

解放初期,新凤霞在天桥唱评剧《刘巧儿告状》《小二黑结婚》。赵树理看完新凤霞的演出很兴奋,把老舍拉到天桥欣赏,老舍看完新凤霞的演出给予肯定,夸她“字正腔圆”“名不虚传”。打那以后,老舍常来看戏,看完了还到后台坐在土台子上与新鳳霞聊天,鼓励她要提高思想,多读书,学文化。

那时的新凤霞正值花季,有许多人主动为她介绍对象,包括她的领导李伯钊(杨尚昆爱人),所介绍的对象大多为干部和军人,级别高、年龄大。新凤霞看不中,又不好得罪介绍人,当对象来“相”她时,新凤霞马上使出绝招,找个借口说:“叔叔,我要出去一趟,有点事。”“叔叔”一喊,对方就不好意思再打小辈的主意了。

一天,老舍和新凤霞谈起为她介绍对象的事,一连说了几个作家、艺术家的名字,新凤霞都不知道,只对“吴祖光”这三个字有点印象。那时新凤霞看过周璇、吕玉坤主演的电影《莫负青春》,她还会唱电影里的主题歌“山南山北都是赵家庄,赵家庄有一个好姑娘,你要问姑娘长得怎么样,你去问山南山北的少年郎”,这歌词的作者便是吴祖光。老舍说吴祖光还写过《风雪夜归人》,一听《风雪夜归人》,新凤霞的眼睛更亮了,1946年改成评剧后,她在天津国民大戏院演过。

老舍这“月老”不好当,阻力来自新凤霞的领导:“你是要嫁给从香港来的电影界的吴祖光吗,你不了解他,事后要后悔。”“叫吴祖光耍了,你哭都找不着门”。反对的人很多,风言风语传到老舍耳边,老舍和蔼地对新凤霞说:“你如果觉得不踏实,再了解了解也好。连市领导都说我不应该给你介绍吴祖光这样的人;不过,我认为这是对的,我坚持。”新凤霞想:自己在台上演戏,刘巧儿要婚姻自由,台下我自己的婚姻,还怕谁干涉呢?她毅然决定就嫁给吴祖光。不久,他们在南河沿欧美同学会的大厅举行鸡尾酒会,场面很大,男方主婚人阳翰笙,女方主婚人欧阳予倩,介绍人为老舍,郭沫若、茅盾、洪深、赵丹等都到场祝贺。

吴祖光在北大荒时,老舍仍关心新凤霞,开导她,还劝她学文化,给吴祖光写信。1962年,新凤霞获“北京表演艺术特等奖”,发奖会上老舍写了“继承、发展、改革、创造”八个字鼓励新凤霞。尤值一提的是,吴祖光离京后,因家庭生活困难,新凤霞把齐白石送她的《七雄图》《玉兰》卖掉了。吴祖光回京后,某日夫妇俩在王府井邂逅老舍。老舍盛情地拉他们到他家去,并说:“祖光,我正要找你。”在老舍家喝茶时,老舍拿出一幅画笑着送给吴祖光:“祖光,这是你的画,现在还给你。”吴祖光接过一看,新凤霞愣住了,这正是她卖掉的那幅齐白石的《玉兰》。原来老舍在逛画店时,发现这张画上有祖光的名字,就买下了。还画时,老舍还在画边上题了一行小字:“还赠祖光,物归原主矣。”

新凤霞逝世后,我送了副挽联:“亦艺亦文,凤飞已成绝唱;为人为己,霞落缀哀辞。”

(作者系文史学者)