魏晋南北朝时期千秋万岁鸟图像研究

摘要:在魏晋南北朝的墓葬壁画、画像砖上有一系列人首鸟身形象,这些图像蕴含着灵魂不死、鸟始祖神崇拜、巫术崇拜等思想信仰,具有较高的考古、历史和文化研究价值。文章从图像学角度出发,探究魏晋南北朝时期千秋万岁鸟图像产生的渊源,以更加深入地了解南北朝时期人们的图腾崇拜及思想信仰。

关键词:千秋万岁鸟;图像学;图腾崇拜

中图分类号:K875 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)18-00-03

依据民族学的观点,远古时期的氏族部落以某一动物为图腾崇拜,认为自身是这个动物图腾的子孙后代,氏族的成员逝去后灵魂就转化为图腾形象,升到图腾所居的天界去[1]。画像砖上描绘的千秋万岁鸟图像,正体现了古人对鸟图腾的崇拜。

目前已知出土的魏晋南北朝时期的千秋万岁鸟图像有河南邓县画像砖、江苏镇江东晋隆安二年画像砖墓、常州戚家村画像砖、宁夏固原西郊乡雷祖庙村北魏漆棺画墓、河北省磁县湾漳北朝壁画墓、沁阳北魏石棺等。

1 魏晋南北朝时期墓葬中千秋万岁图像概观

1.1 南朝时期墓葬中千秋万岁图像

人首鸟身形的千秋万岁鸟多见于魏晋南北朝时期的墓葬中。在南朝时期的河南邓县学庄北齐彩画砖墓中,便有题记为“千秋万岁”。目前所见带有题记的千秋、万岁图像仅有3对。在南朝时期有榜题明确的“千秋、万岁”人面鸟仅一对,即河南邓县彩色画像砖(见图1)。砖上左边为一人面鸟身像,高发髻,两耳上尖,身着红色衣衫,双翼作欲飞状,其下方有榜题为“千秋”;右边为兽首鸟身像,双翼与千秋相对,其下榜题为“万岁”。南朝时期无题记的千秋、万岁图像包括镇江东晋隆安二年画像砖墓、南京王家洼画像砖墓等。

1.2 北朝时期墓葬中千秋万岁图像

虽然北朝这一时期的人首鸟身形象没有题记,但是根据格套的方法,也可以推断北朝时期的部分人首鸟身图像为千秋万岁鸟。邢义田在《画为心声——画像石、画像砖与壁画》中言:“汉代的画像是具有固定格套格式的,一定的格式化的方式可以呈现不一样的意义,所以观者只要知道这些格套,不需要文字榜题的帮助,便可以理解画像的内容。”不仅仅汉代的画像砖等可以利用格套,魏晋时期的画像砖对汉代有继承关系,因此也可以利用格套法来解决魏晋时期未知图像的一些问题。

北朝时期墓室壁画中的千秋万岁鸟组合形式有女性人首鸟身及男性人首鸟身对偶形式、人首鸟身与兽首鸟身配对形式。磁县湾漳北朝壁画墓上的千秋万岁鸟,刻画精致,千秋与万岁都头戴冠,鸟身双翅,尾部精美,有逗号状纹饰;北魏苟景墓志、沁阳北魏石棺的千秋万岁鸟皆身着宽袍,手捧供奉物。这一时期的图像还融合了佛教的因素,如沁阳北魏石棺千秋万岁中的万岁足踩莲花座,并且石棺周围有莲花纹样等(见图2),运用了阳线刻法,刻法精致,线条硬朗紧劲。位于甘肃省庄浪县的北魏卜氏石像塔的千秋万岁为人首鸟身和兽头鸟身,庄浪北魏卜氏造像塔塔身刻满佛、菩萨、树下诞生等佛教故事。这时的千秋是罗汉果位的佛教神祇,便位于同层的二佛龛像之下。

2 千秋万岁形成的原因

2.1 千秋万岁相关神话传说

千秋万岁最早记载于《抱朴子·内篇》。《抱朴子》主要涉及战国至今以来的道家思想,如神仙、丹药等。而在佛经中也有关于“千秋万岁”的记载,《婆须蜜经》中有记述:“千秋,人面鸟身。生子还害其母。复学得罗汉果,畜生无有是智及有尊卑想,不受五逆罪。”[2]在佛教中,人首鸟身的千秋万岁便是超脱罪业的神祇。

在远古时期,鸟是先民心中的太阳神。人类与鸟类具有相似的生活方式,日出而作,日落而息。先民观察到鸟类是卵生动物,有着比人类更高强的生殖本领,所以在需要很多劳动力的时代背景之下,鸟类就成了先民信仰的图腾,鸟氏族部落也因此成为中国古老而又庞大的图腾文化之一。例如,简狄吞食玄鸟卵之后诞下殷人的祖先,取名为契;秦人的祖先也是鸟授孕之后诞生的。《史记·秦本纪》记载,秦人的祖先是帝颛顼的后代子孙,名字叫作女脩。女脩在织布的时候,有只燕子在她身旁生下鸟的卵子,女脩食用了鸟卵子后就生下了儿子名叫大业……大廉的玄孙叫作孟戏、中衍,鸟身[3]。孟虧这个部族的人将鸟卵作为食物,鸟卵吃久了,身躯也就慢慢变成了人首鸟身的模样,中衍便是人首鸟身的形象。笔者认为千秋万岁鸟来源如下:一是源于中国古代鸟类图腾崇拜,纵观中国历朝历代,都有对人首鸟身的崇拜信仰;二是在北朝时期,粟特人经丝绸之路来到中原后,中原文化与外域文化相互渗透融合,所以在造型上发生了新的变化。

2.2 千秋万岁鸟来自图腾崇拜

千秋万岁鸟为人首鸟身形象,原始时期人以动物为神灵,会模仿动物的狩猎方式,而模仿动物这一行为也进而产生了半人半兽的原型。大约在旧石器晚期,狩猎逐步成为独立的部门,经过长期的部落集体狩猎,人类越来越熟知动物的状态以及生活习性,从而捕获动物。瑞士心理学家皮亚杰曾经说:“通过自身调节的顺应过程,建造更高一个阶级的心理构式。”原始人由此种心理构造在想象领域创造了半人半兽狩猎经验。原始人认为披上动物的皮毛或者戴上动物的头部装饰可以招来野兽,由此产生了半人半兽的形象。例如,秘鲁土人属于鹰部氏族,他们将自己打扮成鸟的形象;北美特顿印第安人将自身打扮成乌鸦;中国百越的一些族系会穿戴鸟形装饰衣物和头饰,这反映了人们对鸟图腾的崇拜。人们觉得打扮成动物的样子便有了兽与人的双重身份,就可以在狩猎、战争中无比威猛,所向披靡。

魏晋南北朝时期是我国历史上人口流动最大、民族以及阶级关系变动最大的年代;在东汉末年和西晋时期,北方大批人口两次流向江淮之南。此次迁徙是我国历史上罕见的大规模少数民族与汉人流迁,人口的流动以及民族关系的变动也促使物质文化与精神文化渗透融合。部分万岁形象似牛或羊,牛羊有双角,笔者推测其与羌族人对牛神、羊神的崇拜以及战争导致各民族部落文化互相交融有一定的关系。苗族盛行牛角崇拜。牛神崇拜是西戎和戎羌民族的古老习俗,炎帝的形象便为牛首人身。崇拜牛的姜姓炎帝发源于秦嶺南部,在四川羌人聚集地,如四川茂汶还有“杀牛祭山”的民俗,在我国云南地区的少数民族中也存在崇拜牛图腾的部落。

千秋万岁鸟图像为复合图腾,复合图腾可能与古代盛行的“祠礼”有关,《山经》记载,这类祠礼的祭祀方法有多种,如投、副、婴、陈、肆等等,利用这种祠法组合成一个新的复合图腾之后,这个新图腾便被人们当作是神圣的,因为这个复合图腾显示了两个或两个以上相同或不同图腾氏族的血缘关系。这种血缘关系和婚姻关系,促使多个氏族合并为一个部落,这种图腾也就成为这个部族所公认的图腾标志。

2.3 外域文化的影响

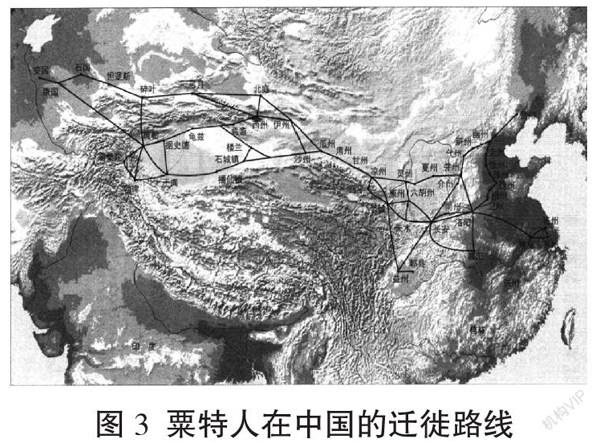

在北朝隋唐时期,粟特商人自西向东来贩卖商品,在丝绸之路沿线的主要城镇建立了一系列胡人聚落,作为他们商业经营的中转站。图3是粟特人在中国的迁徙路线,根据北朝时期千秋万岁鸟图像的分布状况,能够发现粟特人也迁徙于此并聚居過这些地点。北朝时期的人首鸟祭司相对于千秋万岁鸟来说受粟特文化的影响更大,在此不作过多论述。

3 千秋万岁鸟图像的象征内涵

3.1 生命转化,长生不死

古人具有灵魂不灭的信仰,认为人的灵魂可以离开肉体单独存在,虽然身体会消亡,但是灵魂能够永久存在。人们认为在肉体死亡之后,灵魂会升到天上,作为神仙而存在。所以,在古人的思维里,鸟具有化生、永生的意蕴。秦汉时期,神仙信仰在民间广泛传播,汉武帝时期掀起了中国历史上第三次求仙盛事,在神仙方士的推动下,神仙信仰大为成熟,成了人们逃避乱世、寻求精神安慰的方式。秦汉时期,长生不死与灵魂不灭的观念已经深入人心,而千秋万岁是人与鸟的结合,是人们为了寻求长生不死的直接体现。

魏晋南北朝是道教大为兴盛的时期,葛洪的《抱朴子》体现了道教的成熟。魏晋神仙道教的终极目标便是祈求长生不死。葛洪认为某些动物、植物生命发展到一定阶段,就会发生变化,获得不同于一般的特性,人类也可以借助某些内在与外在的条件来达到生命的转化甚至不再死亡。《洞玄自然五称经》从道教经文崇拜的角度,论述了生命可以转化的思想:“蛇得灵宝,化为神龙;鸟得之,变为凤凰;兽得之,改为麒麟。”[4]

古人认为鸟能够化生、永生或复生,千秋万岁鸟具有人与鸟以及兽的特性,能使生命得到转化。人们祈求在千秋万岁鸟的庇佑下,改变生命形式以延长生命。郭璞《游仙诗》曰:“淮海变微禽,吾生独不化。”[5]诗人羡慕鸟兽因为时间与地点而不断改变生命形式用以延长生命,这里的意思是,如果人也能像鸟兽那样转变生命存在的形式以延长寿命,就可以将死亡置于身外从而实现长生不老。

3.2 阴阳相合

千秋万岁鸟在画像砖是上为对偶图式,就其字之解析,可知左人面鸟表阳,右人面鸟为阴。汉魏两晋南北朝道教的生命观认为,生命和天地万物是一样的,都是由具有阴阳性质的自然之气化生而成的。

人的生老病死,既是自然界亘古不变的规律,也是人类社会永久的现象。在魏晋南北朝时期,灵魂不灭的思想在道教与佛教中盛行,灵魂不灭体现在丧葬上,便是如何处置形与神。《晋书》的《东海王越传》记载:人制定的礼制,用棺椁来藏匿身体,这种做法是不吉利的;设立庙堂用以安神,这种做法才是吉祥的。由此,藏形事之以凶,安神奉之以吉,没有合葬的凶礼,直接让神灵享受祭祀吉礼是不可行的。

3.3 祅教对于光明的信仰

在北朝时期,有部分粟特人迁徙到中原,千秋万岁鸟也受到了外域文化的影响。粟特人信仰祅教文化,祅教文化发源于5世纪的波斯,在南朝北魏时期传入中国,北魏时期灵太后就是一个虔诚的祅教教徒。祅教艺术由正派善良与反派邪恶组成,分成明与暗两部分。千秋万岁鸟与祅教的主神阿胡拉·马兹达相似,因此在墓室中,千秋万岁图像也蕴含着为逝者祈祷、指引光明之意。

4 结语

千秋万岁鸟图像表达了人类对生命源头的生殖崇拜,对生命终端的灵魂不死、天人合一的认同。魏晋时期政权分裂,战乱频繁,各阶级矛盾激化,各封建政权之间以及民族政权不断更替。在一次次的改朝换代中,王公贵族们经历着宦海沉浮,下层庶民百姓不仅仅承受着各种战乱的痛苦,也遭受着各种天灾。在这种环境下,全朝上下不仅关注社稷荣兴、战争胜负,更关心人生寿命长短、祛病消祸等。人们在寿终、病灾面前往往是无能为力的,所以他们需要借助一种外在力量弥补自身不足,人们幻想借助千秋万岁鸟达到仙界,进而实现永生。人们对千秋万岁鸟的崇拜,正是在灵魂不死的宗教信仰与鸟图腾崇拜等思想信仰的综合作用下形成的。

参考文献:

[1] 林河.招魂对东南亚文化的影响[J].民族论坛,1991(3):57-60.

[2] 僧旻,宝唱.经律异相[M].上海:上海古籍出版社,1988:258.

[3] 司马迁.史记今注(壹)[M].南京:凤凰出版社,2013:68.

[4] 胡道静.道藏要籍选刊[M].上海:上海古籍出版社,1989:251.

[5] 赵沛霖.郭璞的生命悲剧意识与《游仙诗》:兼析“非列仙之趣”与“列仙之趣”部分之间的关系[J].天津社会科学,2011(6):108-114.

作者简介:寇霖煊(1997—),女,江苏淮安人,硕士在读,研究方向:美术学、汉画像。

基金项目:本论文为2021年江苏省研究生科研与实践创新项目“魏晋南北朝时期千秋万岁图像研究”成果,项目编号:KYCX21_2560