月季花形态构造对区域景观结构优化的启示

摘要:近年来,人类活动使大部分地区的区域景观结构遭到严重破坏,导致大部分地区的区域生态系统的环境承载力、生物多样性、环境质量及周转率都受到极大影响。生态环境修复与景观结构优化成了当下的热点研究领域。景观生态学和设计学都是多学科融合的学科,跨学科融合发展是推动学科发展的途径之一。文章在此理念下,基于植物学和设计学的基础,通过对月季花植物形态构造的剖析研究和对大别山区景观结构的分析,得出月季花形态构造的功能性、协调性对区域景观结构优化有着积极的借鉴意义,旨在为景观生态设计提供新的设计思路和方法,为学科融合发展提供有效案例。

关键词:景观结构;植物形态构造;景观生态设计;生态修复

中图分类号:P901 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)18-00-03

1 景观结构

1.1 景观结构的概念与内涵

景观结构主要由不同属性的构成要素、空间组分相互关联而成,具有广义和狭义两个层面的含义。在广义上,景观结构泛指景观形态、组成、属性及其空间构型的时间动态诸多方面的特征,包括定性和定量两方面,是针对景观层次而言的整体性概念。在狭义上,景观结构则特指景观要素的类型、分类属性及其数量关系的特征,不涉及空间格局范畴,其中景观组分包括斑块、廊道、基质等[1]。

1.1.1 斑块

斑块是在外观或性质上不同于周围环境,且具有一定内部均质性的非线性地表区域,是明显而普遍存在的景观结构特征。根据斑块起源和主要形成机制的不同可以将斑块分为干扰斑块、残遗斑块、环境资源斑块和引入。其中环境资源斑块是自然生态系统自主形成的斑块,其寿命相对持久,周转率相对较低,而干扰斑块、残遗斑块、引入斑块则是由人类活动造成的,其周转率和寿命与局部生态系统受损程度成反比。

1.1.2 廊道

廊道是以条带状出现的景观单元,具有通道、资源、保护和美学等方面的功能。按照不同起源和主要形成机制分类,可以分成环境干扰保护廊道、残遗保护廊道、环境再生资源保护廊道、引入资源廊道、再生资源廊道。廊道具有连通性,其主要生态功能是促进物种迁移和基因流动,对生物多样性的保护与发展起着重要作用。

1.1.3 基质

基质是景观中面积最大、连通性最好、相对同质的景观组分。影响着能量流、物质流和物种流,对景观的总体功能起支配作用。

1.2 景观结构优化的重要性与意义

第一,随着工业化、现代化进程的推进,大面积的人类活动严重破坏了局部生态系统的完整性、生物多样性以及各种生态过程,地球的生态环境日益严峻。因此生态系统的修复与治理成了当今的热点研究主题。

第二,习近平总书记在第76届联合国大会一般性辩论时提出:“我们要构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系。人类可以利用自然、改造自然,但归根结底是自然的一部分,必须呵护自然,不能凌驾于自然之上。我们要解决好工业文明带来的矛盾,以人与自然和谐相处为目标,实现世界的可持续发展和人的全面发展。”[2]明确指出需要解决好工业文明带来的环境污染问题。基于这样的前提,研究植物外表的形态表现,探究其对景观结构优化的启示,探寻出适合时代背景的新的设计理念和设计方法,打造出更为完善且高效的生态环境,能为设计学与其他学科相融合提供借鉴意义。

1.3 景观结构优化的原则

1.3.1 自然优先原则

人为改造原有的斑块和廊道需要遵循自然优先原则,改造景观结构的目的是使局部生态系统更加完善,让人类生活环境能够和谐、稳定、持续发展。因此在设计与规划景观结构中,需要在保护自然元素的条件下,优化改造干扰斑块和干扰廊道。

1.3.2 整体设计原则

景观结构优化需要树立宏观意识,并进行整体优化。景观结构包括斑块、廊道、基质,三者具有关联性。需要整体、系统地分析景观结构并全面优化,实现景观各结构元素的最佳搭配。以整体的思维分析细部结构从而更加高效且持续地优化升级,提升自然景观生态系统整的体功能。

1.3.3 设计适应性原则

自然景观具有和谐、稳定的结构和功能,人为破坏后,稳定性和功能性会受损,但其气候、基质等自然因素依旧相对稳定,在选择优化方法和引入的景观元素时需要考虑其适应性,以便确保引入的景观元素能够融入局部生态系统中,保证景观结构的功能性和完整性。

1.3.4 跨學科、多学科综合原则

自然景观结构是由不同属性的人文要素和自然要素共同组成的,而诸多要素分属不同学科,属于不同研究领域的研究对象,景观生态设计的理念、原则、方法也是多学科共同融合的产物。因此在景观结构优化中,需要联合多学科一同协作,从周围生态环境质量、生态服务功能、景观质量、美感度等多角度进行整体分析、整体优化,才能使自然生态系统更加科学、和谐与稳定[3]。

2 月季花形态构造分析

2.1 月季花整体形态构造分析

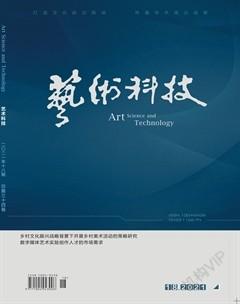

月季花(Rosa chinensis Jacq.),为直立灌木,其小枝粗壮,茎呈圆柱形,表皮无毛、有短粗的钩状皮刺或无刺(见图1)。

2.2 茎叶形态构造分析

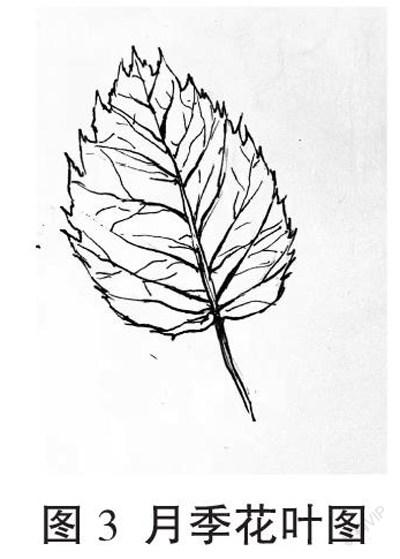

月季花小叶一般为3~5片,稀为7片,叶片分布为奇数羽状复叶,小叶片形状为宽卵形至卵状长圆形,先端长渐尖或渐尖,近基部形状为近圆形或宽楔形。其叶缘成锐锯齿状,两面近无毛,上面暗绿色,常带光泽,下面颜色较浅,顶生小叶片有柄,侧生小叶片近无柄,总叶柄较长,有散生皮刺和腺毛(见图2)。托叶大部贴生于叶柄,仅顶端分离部分成耳状,边缘常有腺毛。花几朵集生或对生,稀单生[4]。叶片脉络为羽状网脉,将叶片划分成各自独立镶嵌的区域,其构造具有整体性和相对独立性(见图3)。植株叶片与景观结构中的斑块结构相似,都具有边缘效应和镶嵌特性。在茎叶受到损伤时,受伤部位会立刻分泌汁液阻止外部细菌入侵,防治进一步感染恶化,同时植株内的SABP2蛋白酶会迅速传递信号,激活未感染部分的免疫系统,并使水杨酸甲酯转化为水杨酸进行抵抗。

月季花花梗近无毛或有腺毛,萼片呈卵形,先端尾状渐尖,有时呈叶状,边缘常有羽状裂片,极少数呈全缘,外面无毛,内面密被长柔毛;花瓣形态多样,多为重瓣至半重瓣,颜色多为红色、粉红色至白色,花苞形状为倒卵形,先端有凹缺,近基部为楔形;果卵形态为球形或梨形,多为红色,其花开后会脱落萼片。

3 月季花对大别山区景观结构优化的启示

3.1 大别山区景观结构及生态现状

3.1.1 斑块

大别山区属于北亚热带湿润季风气候,山区地形崎岖、交通不便,导致经济发展相对落后,大部分居民仍然保持原始的耕作生活模式,因此,其生态环境优越,自然资源和生物多样性丰富。但由于受近年来过度开垦土地、砍伐树木、开采矿石、开发河流、捕猎野生动物等人为活动的影响,自然资源储量减少、环境承载力减弱、生物多样性也大幅降低,局部地区形成了大量的干扰斑块。随着人口不断增加和城市化进程的推进,引入斑块和残遗斑块数量也在不断增加。

3.1.2 廊道

大别山区环境资源廊道发达。近年来,在国家扶贫政策的推动下,大别山区经济发展水平不断提升,公路、铁道等引入廊道数量不断增多,大部分引入廊道都破坏了原环境资源廊道,阻碍了野生动物迁徙,造成大量迁移的野生动物在途经引入廊道时死亡或受伤,严重破坏了山区生物的多样性。在城市化进程中,人口不断迁移,人类活动造成的残遗廊道数量也逐渐增多。

3.1.3 基质

由于经济发展,人类对活动空间要求逐渐增多,不断开发自然景观,供人类活动,人类活动造成的污染使得局部基质受损严重。对大别山区局部生态系统破坏较为严重且难以恢复,人类聚居区环境日益恶劣,景观结构需要重新调整优化,局部生态系统的环境承载力有待提升[5]。

3.2 对大别山区景观结构优化的启示

3.2.1 自然优化

自然优化是利用自然的边缘效应,对景观结构进行重新规划和引导,使自然生态系统自行恢复。可以分为引入元素和政策控制两部分。从农残污染的角度来看,农耕用地为干扰性斑块,是农民日常生产劳动场所,农耕型用地具有较高的周转率,因此适宜采用政策保护与防治,增强农民的绿色健康意识,避免使用化学肥料、除草剂、除虫剂等化学药剂,遵循自然规律,采用太阳能、农家肥等作为生产动力,维持局部生态系统的物质与能量,按照自然规律运转。

从景观结构的角度来看,可以将农耕用地和居住区按网状布局。人类迁移活动后废弃的农耕土地和居住区等活动场所可利用斑块的边缘效应,通过网状布局,保留核心环境资源廊道,降低斑块密度,修建周围自然环境斑块潜在廊道,以此提升干扰斑块和廊道的周转率,使局部生态系统能充分发挥自我调节功能,迅速将干扰斑块融入环境资源斑块。

3.2.2 功能完善

功能完善则是对景观结构的整体功能性进行优化补充,其中包括自然生态功能和人文功能等。

生態功能优化指重新规划景观结构,推进生态系统自我调节。区域生态系统的脆弱性是阻碍生态系统自我调节的主要因素之一。在植物界,脆弱性也是植物最为致命的特点之一。因此,植物为了自我保护和种族繁衍,形成自我防御机制,如月季花会进化出锯齿、桉树分泌毒素或进化出强大的根系、高速的繁殖效率等,以不同的方式弥补自身的脆弱性。然而脆弱性也是自然景观的主要特征之一,脆弱性也是导致大部分残遗斑块、残遗廊道和受损基质难以恢复的原因之一。提升自然生态系统的自我调节功能可以有效减轻其脆弱性带来的负面影响。提升其自我调节功能,其中廊道的作用较为突出,廊道对物种迁移和物质流量有着重要影响,在景观结构优化中强化人为引入廊道则有利于提升生态系统的自我调节功能。

随着经济水平和科学技术的不断提升,人类对活动空间的要求逐渐提高,进而不断开发自然景观,使环境资源斑块和环境资源廊道不断减少。要保护原始自然景观,可以充分利用已开发区域,在优化和修复景观结构的同时充分利用其区域历史将其打造成具有人文素养的景区,供人类活动,同时也能对环境保护起到宣传作用。

4 结语

生态修复大多采用宏观调控的思路进行规划设计,通过整体的优化带动局部生态系统的修复。整体和个体是相对的,自然景观是相对的宏观概念,是自然界各元素的组合体,其由元素组成,可拆分成元素,二者相互影响、相互作用。在对宏观景观整体进行设计时仍可在微观组成中探寻方法和灵感。

参考文献:

[1] 邬建国.景观生态学:概念与理论[J].生态学杂志,2000(1):42-52.

[2] 洪邮生,李峰.变局中的全球治理与多边主义的重塑:新形势下中欧合作的机遇和挑战[J].欧洲研究,2018,36(1):57-76,6.

[3] 黄璐,邬建国,王珂,等.可持续景观规划:融合景观可持续性研究与地理设计[J].生态学报,2022(2):1-8.

[4] 陈琦.月季及其在园林绿化中的应用[J].现代农业科技,2021(15):154-156.

[5] 王政,罗舒雅.广西美丽乡村建设中的景观生态格局优化研究:以贵港市官成镇白庙村屯为例[J].安徽农业科学,2021,49(8):207-213.

作者简介:王翔宇(2002—),男,安徽安庆人,本科在读,研究方向:生态景观设计。

基金项目:本论文为2021年大学生实践创新训练计划省级一般项目“植物形态对生态设计的启示研究”阶段成果,项目编号:202110298102Y