语图合体对题画诗发展的影响

○李旭婷

题画诗有广义和狭义之分,广义的题画诗指一切因画而作之诗,可题于画上,亦可独立于画外,狭义的题画诗则专指题写于画面之诗。早期的题画诗多不题于画面,诗歌与图像呈现出内容互仿而形式独立的语图分体状态。宋元以后,诗歌开始较多地题于画上,题写空间的改变,意味着诗歌与图像的关系发生了变化,二者不再仅仅是内容上的关联,其形式也具有了共生性,表现出语图合体之态。那么,语图关系的这种变化对题画诗的创作和发展会产生什么影响,这种影响之于中国绘画有何意义,将是本文所讨论的问题。

一、从语图分体到语图合体

以诗咏画的传统相当深远,其源头或可推至屈原《天问》,屈原“见楚有先王之庙及公卿祠堂,图画天地山川神灵,琦玮僪佹,及古贤圣怪物行事。周流罢倦,休息其下,仰见图画,因书其壁,何而问之,以泻愤懑,舒泻愁思”①。唐前的题画诗多以画赞形式存在,数量较少,艺术性大多也不高。题画诗在唐代开始走向成熟,唐代强盛的国力和繁荣的经济为题画诗的创作提供了稳定的社会条件。而此时,古典诗歌在经历了漫长的蜕变之后达到了高峰,绘画也突破了前代多着眼于宗教、神话的图绘,出现了世俗化的倾向。诗画的繁荣与碰撞为唐代题画诗的发展提供了良好的条件,其中以杜甫最为典型,无论是数量还是艺术水准皆为唐代最高。沈德潜甚至断言:“唐以前未见题画诗,开此体者老杜也。”②然而,不管是屈原还是杜甫,其题画诗皆未题写于画面③。到唐代为止,诗歌和绘画之间的关系仍为语图分体,二者虽在内容上相互渗透,然而形式却是各自独立。

宋元是语图关系的转折点,伴随着帝王的重视、宋代诗画的繁荣及“诗画一律”观念的发展,宋代题画诗无论是数量还是艺术水平较之唐代皆有较大提升。同时,诗画关系也在此期开始发生微妙的变化,逐渐出现题诗于画面的情况。现今可见最早的画面题诗出现在北宋,以宋徽宗最为典型,其《芙蓉锦鸡图》《腊梅山禽图》④画上皆有本人题诗。据现存宋画统计,北宋画上题诗共8首,而南宋则达到53首8句。到了元代,画上题诗更成为一种习惯,翁方纲曾提到:“元人自柯敬仲、王元章、倪元镇、黄子久、吴仲圭,每用小诗,自题其画,极多佳制”。⑤此时,诗歌与绘画在形式上进一步融合,语图合体的现象开始出现,诗画之间形成新的共生关系。

语图合体在明清得到了进一步的发展,不仅存在大量关于诗画结合的创作实际,还出现了不少关于画面题诗的理论规范,如孔衍栻谈到的“画上题款,各有定位,非可冒昧,盖补画之空处也。如左有高山,右边宜虚,款即在右;右边亦然。不可侵画位,字行须有法,字体勿苟简”⑥。又如邹一桂提及的“画有一定落款处,失其所,则有伤画局。或有题或无题,行数或长或短,或双或单,或横或直。上宜平头,下不妨参差,所谓齐头不齐脚也,如有当抬写处,只宜平抬,或空一格。又款空行楷,题句字略大,年月等字略小”⑦。大量关于题诗规范论述的存在,表明此期的语图合体由创作进入了理论阶段。而这样一些理论的频繁出现,也意味着语图合体之后,诗歌与绘画之间确实出现了不同于分体时期的新生态,需要重新去定义和规范。

二、语图地位的改变与绘画对诗歌的制约

题画诗的本质属性是以绘画为题咏对象,这个属性决定了题画诗天生要受到绘画的一定制约。然而,在语图分体状态下,诗歌受到的限制仅仅是绘画题材这一层,而到了语图合体时,其限制就变为了两层:一层是绘画题材,另一层是绘画这一物质载体本身。因此,相较于语图合体而言,在分体阶段的题画诗拥有较高的独立性,无论在形式还是在风格、立意上皆相对自由,诗歌作者拥有对绘画较为完整的批评阐释权。可以说,题写于画外的诗歌与绘画之间是平等的对话关系。

然而,当语图合体后,诗画关系便产生了微妙的变化。“就存在与反映世界的方式而言,图像以具象的形式存在,对世界的反映是直接的、直观的,而文字则是以符号的方式存在,对世界的反映是间接的、抽象的……图像与文字的这一区别造成了图像的易接受性、拟真性和文字的难接受性、间离性。”⑧这使得当诗画并置到同一个空间后,诗歌由独立的时间存在转化为空间图像的一部分,观者首先注意到的是图像,其次才是文字,一幅画的美感很大程度上也是由绘画本身决定的,而诗歌只是画面的构图之一。从大量的明清画论中亦可看出,语图合体后谈及画上题诗的文字,其关注点几乎都在于题画诗的位置而非内容。如沈颢谈到“一幅中有天然候款处,失之则伤局”⑨,又如方薰所言“一幅必有一款题处,题是其处则称,题非其处则不称。画故有由题而妙,亦有题而败者,此又画后之经营也”⑩。诗歌被认为是“画后之经营”,即画先诗后。题诗内容艺术价值高固然最好,若艺术性一般,只要题诗位置和书法不错,不妨碍画面构图亦无甚大碍。从这种思维导向可以看出,诗歌和绘画之间的关系此时已变为以画为主,诗为附庸。语图地位的变化使得绘画对题画诗具有了更大的制约,具体表现在以下几个方面。

(一)画面空间对题诗形式的规制

莱辛曾在《拉奥孔》中谈到,诗是时间的艺术,然而当诗歌题写到画面上,成为画面构图的一部分时,其性质便部分地转化为了空间艺术。此时,诗歌的长度便不再仅仅取决于诗歌内容,很大程度上要顾及绘画所预留的空间,即“不可侵画位”。

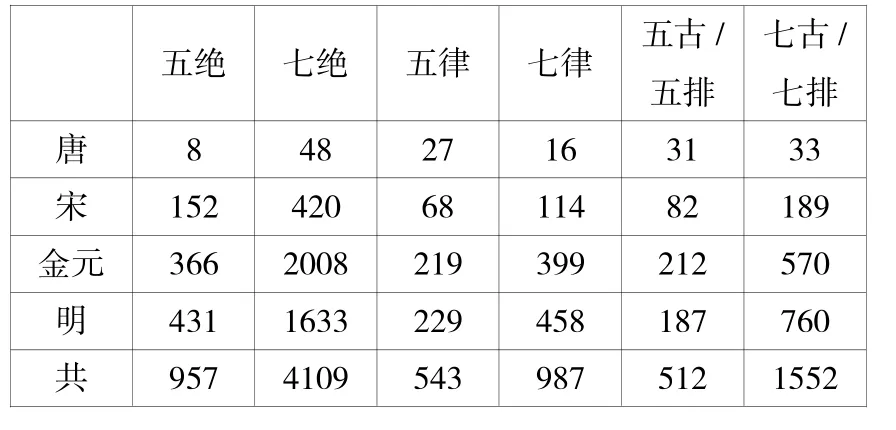

考察画面空间对题画诗形式的影响究竟有多大,最直观的方式便是对比题于画上与画外的题画诗之体裁。清代陈邦彦曾编写《康熙御定历代题画诗》,收集了清代以前近九千首题画作品,是题画诗研究的极好样本。笔者对该书所收题画诗主要体裁⑪进行了统计,得出以下表格:

表1 《康熙御定历代题画诗》中的诗歌体裁统计

从表格可以看出,无论哪一朝代,七绝皆是最常用于题画的体裁,其次则是七古七排,再次五绝与七律基本持平,每代相差都不大,最后是五律和五古五排。

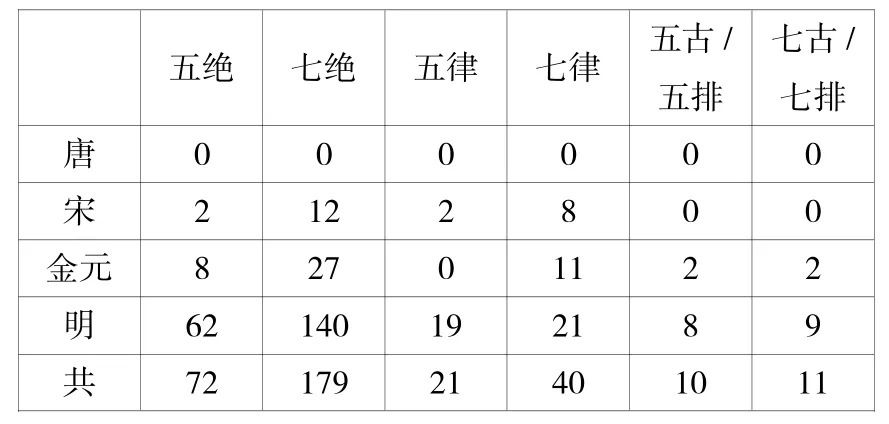

《康熙御定历代题画诗》所收题画诗以广义为准,并未限定是否题写于画面。那么,若是将考察对象限定为题于画面,体裁的发展会有何不同?由于《康熙御定历代题画诗》中的诗歌所对应的绘画大多不存世,考察起来比较麻烦。因此,笔者以赵苏娜所编《故宫博物院藏历代绘画题诗存》⑫作为统计样本,删除其中题于诗塘、拖尾等处之诗,将其所收集的自唐至明画面题诗主要体裁进行整理⑬,得出以下表格:

表2 《故宫博物院藏历代绘画题诗存》中的诗歌体裁统计⑭

比较这两个表格,可以很明显地看到画面对于题诗的规制。

首先,当题画诗题写到画面上后,七言古体和排律的比例明显出现了大幅下降,和五古五排一起成为了使用频率最低的体裁。五七言古体和排律中大部分是长篇,也就是说,画面的空间对题诗的长度造成了限制。宋代以后,虽然很多画家在创作时会预留题诗空间,但是当诗歌书写到画面上后,就与绘画本身一起成为了视觉的对象。此时,无论题诗者的地位如何尊贵,所题诗的内容如何重要,都不得不考虑到与绘画合体后的整体效果。以南宋马麟的《夕阳山水图》为例,这幅图画面非常简单,一抹远山,数只飞燕。景物集中在画面下方,是南宋典型的“一角半边”式构图。然而,这种构图方式并非是后世所附会的为表达对南宋残山剩水的哀伤,而是马麟作为一个院画家需要给皇帝留下足够的题诗空间。画面上方有宋理宗所题一联“山含秋色近,燕渡夕阳迟”,题写字数极少。这当然不仅仅是皇帝的言简意赅,画面限制应是重要原因。一是画面本身不大,纵51.3厘米,横26.6厘米,若题诗过长会显得很拥挤;二是画面为水墨淡设色,上方题诗若是字数太多,墨色便会显得太重,视觉上产生不协调的压迫感。这幅画已经由于题诗的墨色太重、字体太大而产生了这种感觉,若是再多题几句,恐怕压迫感会更重。因此,语图合体后,诗歌的长度必然会受到画面的规制,从而导致长诗变少。清代以后,长篇诗歌稍微多了一些,应是诗画作者对于题诗规范进行的新尝试,然而整体比例上依旧远远低于短篇律绝。

其次,随着长篇的减少,绝句的优势开始突显出来。五绝的比例有所上升,而七绝的主体地位更是显得越发突出。虽然无论是否题写于画面,七绝皆是题画诗最主要的题咏体裁,然而,有了画面的限制后,这种优势更为明显了。究其原因,在于七绝的文体特点较符合题画者操作。七绝是近体诗中形制较为短小的一类,不拘对偶、用典,书写起来较为自由,短时间内容易写好。画上题诗当然有不少是画家自题,然而更多的情况是画者预留好位置找他人题写。此时题画者拿到绘画若需快速写好一首诗,则绝句相比于律诗和长篇古体排律就成了最易操作的文体,不需费时思考对仗,典故亦可不用,同时又不会过多挤占绘画空间。此外,七绝相比于五绝而言,每句多了两个字,意味着发挥余地较大,对凝练度的要求也相对较低,故而其受欢迎的程度也高于五绝。

因此,当题画诗题写到画面上后,由于绘画空间对诗歌的规制,使得长诗变少,而七绝的优势越发明显,题画诗的形式自由在一定程度上受到了绘画的限制。

(二)画作风格对题诗题材的导向

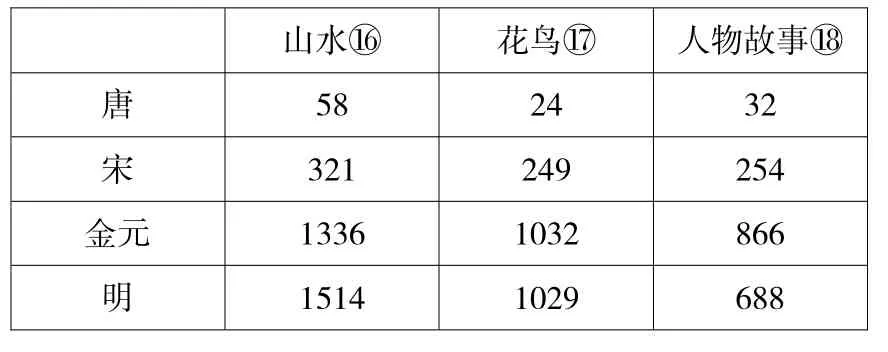

题画诗是以绘画作为书写出发点的诗歌,因此,一般来说,某一题材题画诗的数量往往会受到该题材绘画数量的影响。通过对《康熙御定历代题画诗》中诗歌的主要题材⑮进行统计,大致可以看出这种规律。

表3 《康熙御定历代题画诗》中的诗歌题材统计

从表格来看,山水一直是题画诗最常见的题材,花鸟次之,人物故事最少。唐宋两代时三种题材的数量差别不算太大,而元明以后则呈现出山水、花鸟明显高于人物故事的状态。这与中国画的发展状况基本一致。从中国绘画发展的趋势来看,人物画在唐前是主要的绘画类型,而山水画和花鸟画在唐代开始发展成熟,到宋代达到高峰,元明后持续发展,逐渐取代人物成为画坛主流。因此,就广义题画诗而言,题画诗题材与绘画题材之间基本呈现出线性的对应关系。

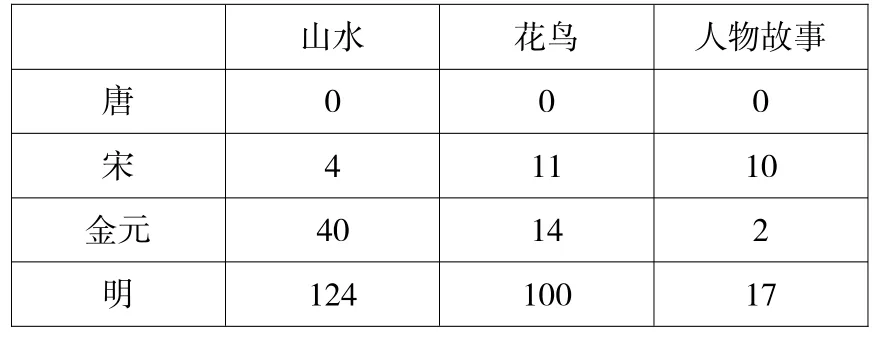

然而,当诗歌题写到画面上后,这种平衡就开始出现了微妙的变化。仍然以《故宫博物院藏历代绘画题诗存》中所收画面题诗为例:

表4 《故宫博物院藏历代绘画题诗存》中的诗歌题材统计

对以上这两个表格进行比较,可以看出是否题于画面对题画诗题材的影响。

首先,不同于广义的题画诗,画上题诗并非自始至终钟爱山水,在语图合体的最初阶段宋代,题山水画的数量远不如花鸟画,甚至不如人物画。究其原因,虽然山水画在宋代地位已经很高,然而此时画坛主流是院体画,文人画尚未占据显要位置。北宋的山水画大多是“大山堂堂”⑲的构图方式,较少题诗空间。而题花鸟画诗数量多的原因除了得益于此期花鸟画的发展外,还源于帝后的题咏。帝后是宋代画上题诗极为重要的一个群体,皇家生活雍容华贵,精致的院体花鸟非常符合他们的生活审美,于是出现了徽宗题《腊梅山禽图》,宁宗皇后杨妹子题马远《层叠冰绡图》《倚云仙杏图》等诸多诗画结合的作品。

其次,题山水画诗的数量在元明以后,尤其是明清时期占据了绝对优势。虽然就整体题咏频率而言,无论是否题于画面,人物题咏的数量在元明之后都少于山水和花鸟,然而当视线聚焦到画上题诗时,会发现这种数量差距较广义题画诗而言要大得多。这与文人画的发展有关。元明之后,文人画逐渐成为画坛主流,绘画所要彰显的不再仅仅是色彩、线条和内容,而需要蕴涵更多的诗意。而在画面题诗便是彰显绘画诗意最直白的方式,“高情逸思,画之不足,题以发之”⑳。此时,需要考虑的便是哪一类绘画最适合与诗歌合体,用于突显文人的才情心绪。在诸多的画科中,人物画的实用性相对比较突出,题咏也多教化意义,诗意色彩较淡。而花鸟和山水则较适合寄托文人情绪,或借景抒情,或托物言志。尤其是山水,其“不下堂筵,坐穷泉壑”㉑的卧游功能使其成为士大夫寄托林泉之思的绝佳素材,且由于留白、一角半边等艺术手法和构图方式的运用,使得山水画常常有“天然候款处”。故而诗歌作者更倾向于选择山水画的画面作为题写对象。

因此,语图合体后,画上题诗和绘画的题材之间不再是简单的线性对应,题于画上的诗歌是被按照是否能够最大程度地彰显诗意的标准选择过的。文人画的导向成为影响画上题诗题材数量的重要因素。

(三)应酬模式对诗歌批评维度的挤压

画上题诗一般有两种情况,一种是画作者与题诗者为不同的人,另一种是画家自题自画。在这两种情况下,都可能存在应酬模式对题诗的影响。

在语图分体状况下,大部分时候诗人对绘画所拥有的是独立完整的批评权,可以按照惯例赞美画家画技,亦可反其道而行之,对画家画作加以评点。如苏轼《王维吴道子画》:

何处访吴画?普门与开元。开元有东塔,摩诘留手痕。吾观画品中,莫如二子尊。道子实雄放,浩如海波翻。当其下手风雨快,笔所未到气已吞。亭亭双林间,彩晕扶桑暾。中有至人谈寂灭,悟者悲涕迷者手自扪。蛮君鬼伯千万万,相排竞进头如鼋。摩诘本诗老,佩芷袭芳荪。今观此壁画,亦若其诗清且敦。祗园弟子尽鹤骨,心如死灰不复温。门前两丛竹,雪节贯霜根。交柯乱叶动无数,一一皆可寻其源。吴生虽妙绝,犹以画工论。摩诘得之于象外,有如仙翮谢笼樊。吾观二子皆神俊,又于维也敛衽无间言。㉒

这首诗是苏轼初至凤翔观王维和吴道子画后留下的评论,画作位于寺庙中,很可能是壁画,苏轼的题诗大概率不是题写于画上。诗歌前半段对王维和吴道子的画作内容进行了细致的描述,并对其画技给予了极高的赞美,前者“亦若其诗清且敦”,后者“笔所未到气已吞”。按理说,到这为止,这已经是一首合格的题画诗了,然而,在这之后,苏轼加了一个评价:“吴生虽妙绝,犹以画工论。摩诘得之于象外,有如仙翮谢笼樊。吾观二子皆神俊,又于维也敛衽无间言。”虽然苏轼在其他很多诗文中给予了吴道子极高的评价,然而此处的“画工”之论,却让吴道子的画史地位受到了极大的冲击。可以说,苏轼在此处所做的是与画家之间的对话,而非一味吹捧。一幅画诞生之后,其阐释权就让渡于读者。这种诗人与画家之间的平等很大程度上得益于诗歌对画面的独立。

然而,当语图合体后,这种独立性便大打折扣。当题诗者受邀为画家题诗时,便产生了应酬情境,此时的诗歌是与绘画作为一个整体出现在观者面前,题诗者需要考虑到画家的主观意图,即诗歌需彰显的不仅是题诗者的个性思想,而且更需揭示画家的绘画目的。同时,在别人的画上题诗,一般不适合批评画家的画作画技,题画诗的作用很大程度上在于让绘画锦上添花,而非自我反省。在这种情况下,诗歌的批评自由度便不可避免地会受到挤压。

那么,是否自题自画便是完全自由呢?在某些情况下恐怕也未必。明代之后,随着商业的发展,绘画很多时候被用于交易,成为一种应酬。高居翰曾在《画家生涯:传统中国画家的生活与工作》中关注到画家为了维持生存而产生的画作应酬,如唐寅、沈周等皆面临过这个问题。那么,大量按照顾主要求定制的绘画所反映的是顾主的爱好而非画家的意志,顾主将绘画买回悬挂,会考虑到画面的立意是否符合闲雅规范。在这种情况下,画上所题诗歌一般便不太适合表达题诗者过于个性的内容,最好山水便是林泉之思,花鸟便是淡雅清绝。这使得题画诗更多地成为一种不痛不痒的装饰。刘继才在论及明代题画诗时曾提到:“明代题画诗较之宋元题画诗,题材更为广泛,所反映的社会生活问题也更多。……明代的题画诗从宫廷到边塞,从俗世到净土,从士子到黎民,从妇女到儿童,几乎所有的社会现象和自然现象都有所涉猎。……在明代题画诗中除了有大量表现知识分子情操的作品外,还有相当数量诗作反映下层人民的生活,其中有农夫、渔父、织女等。”㉓然而遗憾的是,这种多样性在画上题诗中极少有反映,仅徐渭、唐寅等少数画家的部分画上题诗中呈现出一些思考现实的深度的广度,如徐渭《题黄甲图》、唐寅《秋风纨扇图》等,大量画上题诗所呈现的画外之思仍旧是符合标准的士大夫的清空闲雅。这种情况在清代也差不多,只有少量画上题诗涉及家国兴亡、民生疾苦,而大量的仍是想象中的士大夫闲适生活。

总体而言,语图地位的改变使得题于画上的诗歌很大程度上成为绘画的附庸,从而在形式、题材乃至话语权和思想性上都受到了一定的制约。那么,面对着这种制约,画上题诗又是如何转化写作策略,发展出新的美学规范呢?

三、语图功能的分流与诗歌书写策略的调整

语图合体使得图像在一定程度上制约着诗歌的发展,这迫使诗歌不得不调整书写策略,寻求新的发展空间。而这种策略的出发点,便是回到诗歌与绘画差异的原点,重新观照诗画特质,在明晰诗歌自身优势的前提下寻找发展可能。

(一)感官的多元探寻

按照莱辛的说法,绘画是一种空间艺术,这意味着图像作为视觉的延伸,在表达感官反应时会有一定的局限,更偏重于视觉,而于听觉、嗅觉、味觉等其他感官层面会有凝滞感。如张岱论及诗画关系时谈到:“王摩诘《山路》诗:‘蓝田白石出,玉川红叶稀’,尚可入画;‘山路原无雨,空翠湿人衣’则如何入画?又《香积寺》诗:‘泉声咽危石,日色冷青松。’泉声、危石、日色、青松,皆可描摹,而‘咽’字、‘冷’字,则决难画出。”㉔虽然画家们曾尝试打破这种这种局限,如以马后跟随蝴蝶表达“踏花归去马蹄香”之“香”,然而,这种转译仍然缺乏流畅,不同的观者不一定能解读出同样的效果。因此,图像在感官上存在局限,而这种局限恰恰是诗歌可以突破的空间。以元代张雨自题《仿郑虔林亭秋爽图轴》为例:

山势崔嵬路百盘,满空香雾湿衣寒。松风更有泉声合,抱得琴来不用弹。㉕

诗歌题写于画面右上角,诗中写到的山、路、松、泉皆为画中可见,属于对画面的描绘。然而,画面并未呈现出“香”这种嗅觉,也无“泉声”这样的听觉,更无“寒”这样的感知,这些都是诗歌对感官的延伸。又如王冕自题《墨梅》:

吾家洗研池头树,个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色,只流清气满乾坤。㉖

画面上只有一枝墨梅自右侧斜出,此外别无他物。诗歌题写于墨梅正上方偏左处,前两句是对视觉的描绘,然而,实际上只有第二句“个个花开淡墨痕”写的是画中所见,就连首句之“池头树”这个视觉的意象都属于诗歌的想象。也就是说,诗歌所能补充的不仅是视觉以外的感官,甚至视觉本身也属于其延展的范畴。在用两句建立起视觉情景后,第三句“不要人夸好颜色”直接以一种反向的叙述消解了前面呈现出来的视觉指涉,引导读者将注意力转移到视觉之外的“清气”上,“清气”既指嗅觉范畴的清香,又可延伸为不俗的气质。换言之,前半段建构视觉是为了后半段的解构,视觉之外的感官才是诗歌的重心。这种将静止的画面赋予各种感官的做法促使绘画由客观的实体开始向主观感情偏移,使得诗歌更加立体。

(二)时空的多维拓展

绘画作为一种空间艺术,所能表达的往往是某一个固定的时间点,而非前后相接的时间过程。虽然中国画中偶尔会存在“异时同构”的现象,但大部分绘画在处理时间问题时顶多是选择绘制“最富于孕育性的那一顷刻,使得前前后后都可以从这一顷刻中得到最清楚的理解”㉗,这就为题画诗这种时间艺术的写作留下了较大的发挥空间。如沈周自题《雨意图》:

雨中作画借湿润,灯下写诗消夜长。明日开门春水阔,平湖归去自鸣榔。㉘

诗歌题于画面右上角,诗后有自注“丁未季冬三日,与德征夜坐,偶值兴至,写此以赠之”。绘画所呈现的是空濛的山居风景,下方茅屋中有两人相对。然而,从画面来看,并无法完全看出此雨意是夜雨,夜的时间性是依靠题诗呈现的。同时,画面所展现出的只是夜坐的一个瞬间,而“明日”这一异时状态则无法在一幅画中同时表现。诗歌则可打破这一时间局限,通过对明日雨后风景的描述,进一步想象到德征将顺着春水离开,表达出含蓄的不舍之情。这种双重时空的叙述让诗歌呈现出情感的厚度,也使得观者在反观绘画时更能体会屋内对坐两人的心理状态。

这种借助时间来处理情感的方式在对一些名为《话旧图》的题咏中使用最为频繁。《话旧图》的表现模式大部分与沈周《雨意图》类似,即画面所截取的瞬间都是在广阔的山水中有两人于一小屋中相对而坐。而对这类画作的题咏皆需突破这个时空的限制,借助时空的延展来呈现情感的唏嘘。如唐寅自题《西州话旧图》之“醉舞狂歌五十年,花中行乐月中眠”㉙,宋旭《茅屋话旧图》之“为别虽云久,高情倍昔年”㉚。诗歌打破了单一的时空,呈现出时间的流动,这种时空的延展是诗歌较之绘画的天然优势,也成为诗歌突破绘画限制的良好契机,使诗歌更有层次性。

(三)抒情本色的回归

虽然谈及中国绘画时,总绕不开苏轼所说的“诗中有画,画中有诗”(《东坡题跋·书摩诘〈蓝田烟雨图〉》)。虽然诗歌和绘画在生成方式和抒情效果上都具有相似性,然而与诗歌相比,绘画的侧重点更多地还是在于赋形。“画写物外形”(晁补之《和苏翰林题李甲画雁二首》),空间表现是绘画天生的特质,它可以将目光所见直观地表现出来,不用借助想象。而诗虽然亦可以赋形,但与绘画相比,其特长更多还是在于“诗传画外意”(晁补之《和苏翰林题李甲画雁二首》)。因此,回归“诗言志”(《尚书·尧典》)与“诗缘情”(陆机《文赋》)的传统,便成为诗歌突破绘画制约的重要方式。

在语图分体之时,读者阅读诗歌和观赏绘画很可能并不处于同一个时间点,或是先见到画,后来由于某种机缘又见到题咏此画的诗,或是先看到题画诗,后来才从他处得见原画,二者的观看时间常呈现分离状态。因此,为使读者对所题绘画了解更深,从而感同身受地体会诗中情绪,题画诗在书写时通常需要先详细描述画面内容,给读者留下一个直观的感受,然后再据画抒情。故而早期未题于画面上的诗,常可见大篇幅摹写画面的情形,如苏轼《韩干马十四匹》:

二马并驱攒八蹄,二马宛颈鬃尾齐。一马任前双举后,一马却避长呜嘶。

老髯奚官奇且顾,前身作马通马语。后有八匹饮且行,微流赴吻若有声。

前者既济出林鹤,后者欲涉鹤俯啄。最后一匹马中龙,不嘶不动尾摇风。

韩生画马真是马,苏子作诗如见画。世无伯乐亦无韩,此诗此画谁当看?㉛

诗歌的前六联实际上是以文字的形式带领读者观看绘画,通过分组写作将马的动作神情活灵活现地呈现出来,试图以这种近乎画笔的详细“摹形”来使读者产生“苏子作诗如见画”之感。而真正的“言志”实际上只有最后一联。换言之,读者只有在观看过诗歌对画面的详细描述之后,才能体会到画家构图的绝妙,并由此产生世无伯乐的落差和感伤。语图分体迫使题画诗需要在一定程度上替画赋形。

当语图合体后,观者在阅读诗歌时能够同时看到图像,诗歌帮助读者了解画作内容的需求开始减弱。并且,图画具有天生的比诗歌直观的赋形功能,当诗画并置时,读者对诗歌的期待便不再是摹形,而是诗中所蕴含的画外之思,此时,“作诗者徒言其景不若尽其情,此题品之津梁也”㉜,相比于“诗中有画,画中有诗”来说,“画之不足,题以发之”的要求或许会更明显。此时,以往大量的赋形常常被精简为一两联,只对画面作简单提及,而剩下的空间则用以发画外意。如同样是题咏画马,试比较元代赵麟对自画《相马图》的题咏与苏轼题韩干马的不同:

紫骝矫拂晴川云,雄姿会拟能空群。要知画肉更画骨,幹也还数曹将军。

今人漫说画唐马,秋原首蓿西风射。世间若有真龙驹,应笑千金不当价。㉝

诗歌题写于画面右上角,由于诗与画并置于同一空间,因此并不需要如苏轼一样对所绘对象进行详细地描述。首联点明所咏对象为具有雄姿之紫骝,颔联借杜甫对韩干画马画肉不画骨的批评大致说明此画中之马有肉更有骨。从颈联起重心便由描述画面转移至画外之思,借龙驹之缺失抒发世无人才的感慨。《相马图》的画面内容非常简单,仅有一身着红袍的牧马官坐在一枯树上,俯首看着一匹低头吃草的马。画面并没有传达出世无良马之意,更没有人才缺失的表达。一般来说,“图像作为视觉对象只能再现‘有’,而不能再现‘无’”㉞,那么,这种“无”恰恰是诗歌可以表现的内容,因此,诗歌从画中之马延伸至画外无马,进而到无人才的表达方式正是其对于绘画弱势功能的补充。从诗歌立意来看,与苏轼的落脚点无甚差别,但从诗歌的整体架构来看,却能发现从重赋型到重言志的转变,语图合体促使绘画在某种程度上将诗歌解放出来,使其进一步回归到抒情的本色之中。

需要注意的是,语图合体时诗歌摹形的减少,很容易走向极端,那就是完全将赋形功能让渡给图像,而几乎不直接谈及画面。这样做的后果,是题画诗对绘画的依赖性过强,一旦与绘画分离,便无法独立存在。金代王若虚曾数次谈及此问题:

近世士大夫有以《墨梅诗》传于时者,其一云:“髙髻长眉满汉宫,君王图画按春风。龙沙万里王家女,不着黄金买画工。”其一云:“五换邻钟三唱鸡,云昏月淡正低迷。风帘不着栏杆角,瞥见伤春背面啼。”子尝诵之于人,而问其咏何物,莫有得其彷佛者;告以其题,犹惑也。尚不知为花,况知其为梅,又知其为画哉!自“赋诗不必此诗”之论兴,作者误认而过求之,其弊遂至于此。岂独二诗而已!㉟

王若虚将不着题的原因归结于苏轼“赋诗必此诗,定知非诗人”(苏轼《书鄢陵王主簿所画折枝二首》)的理论,其实诗歌对画面的依赖也是产生此问题的重要原因。这段话中的两首诗,若是题于墨梅画上,则没有任何问题。画面完成了赋形的作用,读者观画便知其为墨梅,诗歌则专注于抒情,也不至于让读者不知所云。然而王若虚这段话却反映出另一个问题,那就是当题画诗过分地依赖于画面,而完全放弃了摹形部分时,也就失去了独立存在的意义,其抒情只能依附于绘画,一旦脱离了绘画,便不知所言何物。好在这个问题后来大部分的题画诗作者都意识到了,大部分题画诗在写作时都会简单提及所咏对象,让读者不至于不知所云。这也在一定程度上保证了语图合体后题画诗的独立性。

综上,为了突破语图合体后绘画带来的制约,诗歌在艺术手段和抒情方式上皆进行了调整,进一步强化其作为时间艺术的优势,寻求突破空间。面对绘画对题材的限制,诗歌通过感官的充分调动及时空的多维延展,将有限的题材写到极致,呈现出对绘画更加立体的转译。而面对绘画对诗歌批评维度的挤压,诗歌则回归“缘情”传统,通过对赋型的部分让渡,使抒情更加纯粹而富有层次性。同时,当这些艺术手段和抒情方式受到画面空间的限制,诗歌必须在较短的形制中呈现这些特质时,含蓄蕴藉便成为画上题诗新的美学追求。这些调整使得语图合体后,题画诗越来越趋于自然空灵,绪密思清。

由于元明之后题画诗书于画面的情况越来越多,这种由画上题诗发展出来的美学特质逐渐地向画外题诗蔓延,成为中国题画诗新的美学规范。同时,题画诗这种蕴藉空灵的特质反过来也进一步促进了文人画的神韵性灵。从某种意义上看,在绘画的制约下,题写于画上的诗歌相比题于画外者做出了更多的退让,然而正是这种部分退让以及退让之后生成的新特质,让诗画的合体更为自然,从而使后期中国绘画诗书画一体的美学效果更加典雅圆融。

①洪兴祖撰,白化文等点校《楚辞补注》[M],北京:中华书局,1983年版,第85页。

②沈德潜《说诗晬语》[M],南京:凤凰出版社,2010年,第124页。

③本文所探讨的画面,不包括隔水、拖尾之类的位置。

④关于《芙蓉锦鸡图》《腊梅山禽图》等是否为徽宗本人所画学界尚有争议,但画上之诗为徽宗本人所题则无异议。

⑤翁方纲《石洲诗话》[M],北京:中华书局,1985年版,第101页。

⑥⑦⑨⑩⑳周积寅《中国画论辑要》[M],南京:江苏美术出版社,1985年版,第602页,第597页,第597页,第599页,第599页。

⑧赵炎秋《异质与互渗:艺术视野下的文字与图像关系研究》[J],《文艺研究》,2012年第1期。

⑪占比极少的四言、六言、骚体等未统计在内。

⑫该书以故宫藏画的画上题诗作为统计对象,样本较具有代表性,可以通过故宫藏画这一隅来观照画上题诗的大致情形。

⑬为了更好地与《康熙御定历代题画诗》对比,清代题画诗未放到此表格中。

⑭有极少量的诗歌无法找到对应绘画,故表格中的数字实际上没有达到该书收集的数量。但极少量的缺失不影响大致的规律。

⑮此二表格只统计了山水、花鸟等占比例较多的诗歌题材,宫室、杂题等所占比例极少的未做统计。

⑯此处取广义的山水,包括《康熙御定历代题画诗》中的山水、天文、地理、山水、名胜、闲适、行旅、渔樵等。后面花鸟和人物亦取广义。

⑰包括花鸟、兰竹、花卉、禾麦蔬果、禽类、花鸟合景、草虫等。

⑱包括故实、古像、写真、羽猎、仕女、仙佛、神鬼、人事等。

⑲㉑郭思《林泉高致》[M],北京:中华书局,2010年版,第39页,第11页。

㉒㉛王文诰辑注,孔凡礼点校《苏轼诗集》[M],北京:中华书局,1982年版,第109-110页,第767页。

㉓刘继才《中国题画诗发展史》[M],沈阳:辽宁人民出版社,2010年版,第331页。

㉔张岱《琅嬛文集》[M],长沙:岳麓书社,2016年版,第115页。

㉕㉖㉘㉙㉚㉝赵苏娜《故宫博物院藏历代绘画题诗存》[M],太原:山西教育出版社,1988年版,第37页,第44页,第140页,第179页,第259页,第59-60页。

㉗莱辛著,朱光潜译《拉奥孔》[M],北京:人民文学出版社,1997年版,第82页。

㉜蔡绦《西清诗话》[M],吴文治辑《宋诗话全编》,南京:江苏古籍出版社,1998年版,第2495页。

㉞赵宪章《诗歌的图像修辞及其符号表征》[J],《中国社会科学》,2016年第1期。

㉟王若虚著,胡传志,李定干校注《滹南遗老集校注》[M],北京:商务印书馆1989年版,第486页。