我国家庭代际支持的子女性别差异

——社会养老资源的调节作用

陈 佳

(上海大学社会学院,上海 200444)

一、引 言

根据第七次全国人口普查数据显示,截至2020年,我国60周岁及以上人口共约26 400万人,占总人口的18.7%;其中,65周岁及以上人口约19 059万人,占总人口的13.5%。据联合国预测,自2011年之后的三十年内,我国60岁及以上人口占总人口比例将年均增长16.55%。中国将全面步入老龄化社会(刘一伟,2016)[1]。人口老龄化带来的是养老需求迅速加大。这一需求可以通过家庭养老和社会养老两个主要养老模式得到满足。

在我国,家庭养老与传统的孝道文化息息相关。“养儿防老”是传统孝道文化中衍生出来的经典习俗实践,预示着儿子在养老中扮演的重要角色。然而,伴随着我国社会转型,少子化、家庭核心化、女性参与就业和受教育程度提高等一系列社会和家庭人口结构的变化,使得女儿养老有现实的必要性。不少研究也发现,女儿在养老方面的贡献日益突出(于长永,2012[2];袁小波,2011[3])。另一方面,在今天的中国家庭中,自上而下的对子女的代际支持已延续到子女的成年后期。无论在农村还是城市,父母也在向成年子女提供各式帮助,如经济补贴、帮做家务、照顾孙辈等(许琪,2013)[4]。这体现出当下中国老龄家庭代际支持的双向性和复杂性。中国家庭孝道文化所赋予儿子的“正规”责任义务和权利,或者在一些情境下是偏好和优势,是否在双向的和不同类型的代际支持中均得以呈现?对这一问题的回答有助于家庭进行合理的代际支持安排。社会养老是养老模式的另一大支柱,尤其在经济供养和生活照料两个方面进行老年人养老需求的满足。在我国,社会养老保险制度经历了从无到有、从城市到农村,逐步达到社会养老保险的全面覆盖,从经济上保障老年人的晚年生活。同时,养老的机构性服务也不断发展。我国养老机构的床位数从20世纪90年代末的近100万张增长到2015年底的673万张(民政部,2016)[5],从生活照料上为老年人提供更专业的养老服务。

学者们发现,无论是社会养老还是家庭的代际支持,两者之间并不是独立无关的。不同的研究发现,社会养老保障会替代或者补充家庭养老,对不同方向和不同类型的代际支持行为产生不同影响(陈佳,2020[6];郭春燕,2019[7];焦娜,2016[8];刘伟兵等,2019[9])。这响应了Klaus等(2015)[10]提出的文化—环境论,认为宏观的社会文化和养老环境是个体代际支持行为形成的土壤,对子女与老年父母之间的代际交换产生深刻影响。这启发我们不能单单脱离社会环境来研究个体的代际支持行为,也不能脱离对个体的影响来探究社会养老保障政策或者资源的拓展。如果说家庭的代际支持呈现子女性别差异,我们需要知道在多大程度上宏观的社会养老资源可以型塑或者调节这一子女性别差异,促进儿子和女儿在代际支持的付出和获得上拥有更多的平等性?综上所述,在考量代际支持的双向性和多样性的基础上,研究中国家庭代际支持行为中的子女性别差异,以及其与社会养老资源的联系,不仅具有理论意义,而且具有重要的现实意义,有利于因地制宜地促进发展更加全面和完善的社会养老资源,促进家庭代际支持中的性别平等。

二、文献回顾

(一)代际支持中的子女性别差异

代际支持中的子女性别差异研究通常针对两个方面展开:一是子女对老人的赡养和孝道行为,包括经济性、工具性和情感性的三个方面的支持和照料;二是老人对子女的代际帮助,包括父母在经济、住房、孩子照料和家务分担等方面的帮助。关于对孝道行为的子女性别差异的研究较多。总体上,儿子的孝道行为要多于女儿(徐勤,1996)[11],这也符合我国养儿防老的传统孝道习俗的实践。近年来,不少研究也发现,女儿在养老方面的贡献日益突出[2][3]。然而,这并不能说明儿子和女儿在孝道行为上谁更占有主导地位,因为儿女可能在代际支持上扮演同等重要的角色,只是倾向于涉猎不同类型的支持(Sheng,2006)[12]。女儿更倾向于为父母提供工具性和情感支持,而儿子则倾向于提供经济资助(Guo et al.,2009[13];张烨霞等,2007[14])。除了提供的代际支持类型不同之外,儿子和女儿在奉养父母方面的动机逻辑也不同。胡幼慧(1995)[15]认为儿子奉养父母的行为遵从“责任”逻辑,而女儿奉养父母的行为则遵从“情感”逻辑。唐灿等(2009)[16]学者赞同这一观点并借用了Janet Finch(1989)[17]提出的两个概念,用“协商性责任”(negotiated commitments)概念进一步解释儿子赡养行为中的平等交易和讨价还价的行为逻辑,用“积累性责任”(cumulative commitments)概念进一步解释女儿赡养行为中更倾向于利他主义给予式的、无偿的和报答养育之恩的单向的行为逻辑。简单来说,即儿子对老年父母的代际支持多半是为了互惠,为了有所得——无论是经济上还是工具照料上,而女儿对父母的代际支持则更多从情感上出发,较少功利化,从而也更少因为父母的财产资源条件而决定自己给予的代际支持多寡。

相比之下,从老人对子女的代际帮助的角度来看代际支持中的子女性别差异的研究较少。国内研究大多将父母对子女的代际支持置于“啃老”的语境下展开(刘汶蓉,2016)[18]。许琪(2017)[19]强调家庭代际关系的研究需要充分考量交往内容的双向性和复杂性。在社会转型时期,自上而下的代际交换关系已不仅仅只是反映出子女对父母的“代际剥削”,也可能回应子女赡养行为的行为逻辑,即父母对子女的持续帮助使子女内心树立起有效的自我约束机制,以互惠的方式继续赡养和回报父母(许琪,2017)[19]。在这种自上而下的代际支持中,子女的性别差异依然显著。有研究指出,相较于女儿,儿子还是获得的更多(唐灿等,2009)[16]。通过对浙东农村家庭代际关系的性别考察,唐灿等(2009)[16]学者解释道,儿子是传统家族正式赡养关系中“约定义务”的承担者,所以享受相应的权利,比如对父辈财产的继承和占有,而女儿因缺乏习俗名分,其履行的义务和贡献并不能产生类似的权利和利益。有学者发现,即使在独生子女家庭中,独生子依然比独生女更有可能获得父母的经济和工具性支持(Chen&Jordan,2018)[20]。

(二)社会养老资源对代际支持中子女性别差异的调节作用

哈勃科恩总结了代际照料中性别不平等的三大解释:第一,不同资源论,即儿子和女儿作为男性和女性所拥有的满足父母需求的资源不同,比如照料的时间,就业的安排等。第二,不同回应论,即儿子和女儿对老年父母需求的回应程度和倾向不同。第三,文化-环境论,即文化-环境的结构因素和特征能够促进或者消减代际照料中的性别不平等(Haberkern et al.,2015)[10]。前两者是个人和家庭层面因素的归因,大多数国内研究,包括前文提到的研究,基本都遵循这一归因逻辑。近年来,国内的代际支持研究也逐渐重视探讨宏观环境和政策对个体代际支持行为的影响。其中,不少研究开始从普遍意义上探讨社会养老资源——尤其是社会养老保险——对家庭养老或者代际支持的影响(郭春燕,2019[7];焦娜,2016[8];刘伟兵等,2019[9])。

国际上针对国家养老福利与家庭养老之间的关系主要有三种观点:挤出论、挤入/促进论、特别化(specialization)/责任混合论。部分国内学者运用不同的数据和研究方法发现社会养老保险显著挤出了子女对老年父母的经济支持(陈华帅、曾毅,2013[21];刘一伟,2014[22];杨政怡,2016[23])和非经济支持(焦娜,2016[8];刘伟兵等,2019[9])。与之相反,也有研究结果显示,社会保障总体上会促进/挤入子女对老年人的经济供养水平(胡宏伟等,2012)[24],也会促进/挤入参保老人对孙辈的隔代抚育行为(焦娜,2016)[8]。后来的学者还进一步发现,国家的养老福利与家庭养老之间并非简单的单线型作用,更可能是一种混合责任关系(Motel-Kingebiel et al.,2005)[25]。为了更直观地了解我国各地宏观社会养老资源的水平对不同方向和类型的家庭代际支持行为的影响,陈佳(2020)[6]在一篇文章中运用各省的城乡养老保障覆盖率、城乡养老保险替代率和老年照料机构化程度这三个宏观指标来度量各省的社会养老资源水平。研究发现,宏观社会养老资源发展水平的高低对不同类型和双向的家庭代际支持行为有不同程度的影响,总体来说,使得中国家庭的代际支持体现在一些“特别化”的形式和内容上。我国的家庭养老存在区域差异,在中、西和东部表现不同(刘一伟,2016)[1],这可能跟全国社会养老资源发展不均衡有关。这些研究揭示了从文化—环境框架的宏观视角分析个体代际支持行为的必要性。

进一步看,国外学者较早认识到文化—环境框架对于解释代际支持中的性别差异或者性别不平等的重要性。换言之,宏观的社会福利环境相关的变量对代际支持中的子女性别差异具备调节作用,即与子女性别变量产生交互作用。国外有学者通过对比11个欧洲的福利国家发现,将照料义务法制化(即文化和法律层面)以及发放照料津贴(即经济层面)只会更加导致工具性代际照料中的子女性别不平等。相比对于儿子的作用,这些政策会更大地增加女儿在高强度代际支持中的参与;相反,社会服务的提供(即社会服务资源层面)则会更大地降低女儿在高强度代际支持中的参与(Schmid et al.,2012)[26]。在专业照料服务资源更丰富的国家,如斯堪的纳维亚国家(Scandinavian countries,通常指高国家福利的北欧国家)和荷兰,相比男性,女性的照料压力得到更大舒缓,因此进一步降低了代际工具性照料中的性别不平等(Haberkern et al.,2015)[10]。总体来说,学者们发现,相比儿子,女儿在代际照料中通常扮演更重要的作用,而宏观照料政策和养老保障水平对女儿的代际照料行为影响更大,而非儿子(Haberkern et al.,2015[10];Igel et al.,2009[27];Schmid et al.,2012[26])。这些发达国家的先行研究为国内研究提供了思路,让我们思考,如果我国各省市的社会养老资源存在不均衡发展,那么,这些宏观环境因素是否也会型塑出代际支持中不同的性别模式,形成中国特有的区域差异特征?换言之,宏观的社会养老资源如何调节不同类型和方向的代际支持行为中的子女性别差异?

纵观现有文献可以发现,家庭代际支持中的子女性别差异研究取得了一定的进展,但是缺乏了更全面和宏观的解释性分析。综合来看,国内外以往的相关研究仍存在以下不足:首先,现有的研究多从单向的代际支持出发,尤其关注自下而上的代际支持,子女在代际支持上的性别差异缺乏结合代际支持的双向性和种类的多样性所进行的更全面的验证。其次,目前的研究多遵循微观层面的归因逻辑来解释代际支持中的子女性别差异,国内尚无研究揭示个体所处的文化—社会环境因素如何型塑老年父母与不同性别子女之间的代际支持行为。最后,纵观大多数国内研究中对社会养老相关变量的度量,其实质还是从微观层面出发,在探讨老年人个体的参保行为和养老金多少对代际支持行为的影响,现有研究并没有解答宏观的公共照料服务和社会养老保障如何影响代际支持中的子女性别差异。基于以上考虑,本文将成年子女和老年父母之间的代际支持划分为子女获得经济性支持、子女提供经济性支持、子女获得工具性支持和子女提供工具性支持。同时,参照文化—环境论的解释视角,本文将着重探讨我国各省市的社会养老资源对于家庭中不同方向和种类的代际支持行为中子女性别差异的调节作用。本文提出以下研究假设:

假设1:儿子为老年父母提供经济支持的概率要高于女儿,为老年父母提供工具支持的概率要低于女儿。

假设2:儿子比女儿更有可能获得老年父母的经济和工具支持。

假设3:宏观的社会养老资源调节不同类型和方向的代际支持行为中的子女性别差异。

三、数据和方法

(一)数据来源

本研究的数据包括宏观和微观数据两个部分。宏观数据是各省级层面的相关指标数据,从国家统计年鉴和其他相关统计报告中获得。微观数据为中国家庭跟踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)的基线(2010年)调查数据。CFPS每两年进行样本的跟踪调查,采取多层抽样方法,具有中国家庭代表性。CFPS的基线调查首先对全国25个各省/直辖市/自治区进行抽样(甘肃、广东、河南、辽宁和上海为过度抽样)。然后,根据与人口规模成比例的概率抽样方式(Probability Proportional to Size,PPS),CFPS依次抽取行政性区/县、行政性村/居委会和家庭户样本。本研究以60岁以上①由于CFPS的基线调查只询问了60岁以上的老年人关于代际支持的问题,所以本研究中的老年样本不包括60周岁的老年人。的老年人为研究对象,研究样本聚焦在至少有一位在世子女的老年人。在微观数据方面,本研究首先将样本限制在基线调查中5 446位满足研究对象条件并回答代际关系相关问题的老年群体。接着,本研究将这些老年样本与每一位他们在世的成年子女(年龄≥18岁)进行一一配对。在剔除含有缺失值的样本(约9.5%)之后,最终的分析样本由14 825个父母—子女对组成。这些父母—子女对样本由来自3 897个家庭的5 346位老年父母和10 918位成年子女配对而成。在宏观数据方面,本研究主要参考不同的国家统计年鉴和中国社会保障发展指数报告,同时,考虑到宏观政策和环境对个体的滞后性影响,收集了2009年各省省级层面关于社会养老的经济性和工具性的支持资源的指标数据。最后,本研究按照省/市/自治区将各宏观指标数据与CFPS中25个各省/直辖市/自治区相合并,形成从个体到省级层面的综合分析数据。

(二)变量测量

1.因变量

代际之间的双向代际支持操作化为老年父母和成年子女之间双向的经济性和工具性支持。在CFPS中,老年被访者(60周岁以上)需要一一汇报其与每一位子女之间的代际支持交换,回答(1)过去六个月,您为哪些子女提供经济帮助/料理家务/照看孩子/理财?(2)过去六个月,哪些子女为您提供经济帮助/料理家务/照顾您/理财?根据这两个问题的回答,对于每一个父母—子女对,代际经济支持的测量取自该老年父母是否为该位成年子女提供经济帮助或者获得该位成年子女的经济帮助。代际工具性支持的测量取自该老年父母是否为该位成年子女料理家务/照看孩子或者获得该位成年子女的料理家务的帮助/日常照顾。最终,本研究从子女的角度生成四个虚拟变量(1=是,0=否):这位子女给这位父母提供经济支持、这位子女给这位父母提供工具性支持、这位子女获得这位父母的经济支持、这位子女获得这位父母的工具性支持。

2.自变量

自变量主要由两个部分组成。第一是子女性别。子女性别为虚拟变量(1=儿子)。第二是宏观的社会养老资源。它被操作化为省级层面两方面的社会养老资源,即经济性和工具性资源。社会养老的经济性资源的测量取自各省/直辖市/自治区的城乡养老保障覆盖率和城乡养老保险替代率。社会养老的工具性资源的测量取自各省/直辖市/自治区的老年照料机构化程度。具体如下:

(1)城乡养老保障覆盖率

城乡养老保障覆盖率体现社会养老保障体系的覆盖率,是一个连续变量。2009年各省/直辖市/自治区的相应指标数据来源于《中国社会保障发展指数报告(2012年)》(以下简称《指数报告》)。在《指数报告》中,城乡养老保障覆盖率(百分比)等于相关经济性保障项目中的参保总人数①相关经济性保障项目总人数包括城镇职工养老保险的缴款人和领取人、农村居民养老保险的缴款人和领取人、城市居民最低生活保障的领取人、农村居民最低生活保障的领取人、农村五保供养对象和优抚对象。除以劳动力人口(15~64岁)和65岁及以上老年人口的人口数总和。

(2)城乡养老保险替代率

这一连续变量体现社会养老保障体系的经济保障水平,其2009年各省/直辖市/自治区的相应指标数据从《指数报告》中获得。城乡养老保险替代率(百分比)的计算公式是当前年份(2009年)城镇职工养老保险可领取的平均养老金金额与过去一年(2008年)城镇职工平均工资的比率。

(3)老年照料机构化程度

老年照料机构化程度(百分比)指老年人床位与老年人口的比率,是一个连续变量。2009年各省/直辖市/自治区的老年人口数据来源于2010年的《中国人口和就业统计年鉴》。2009年各省/直辖市/自治区老年照料机构的床位信息来源于2010年的《中国民政统计年鉴》。其中,老年照料机构指由政府经营的、民营的和由政府和私人共同资助的所有机构,包括老年人与残疾人服务机构、城市养老服务机构、农村养老服务机构、社会福利院和光荣院。本文将各省/直辖市/自治区的老年照料机构的床位进行加总并除以相应省市的老年人口数据,最终得到各省市的老年机构化程度百分比数值。

3.控制变量

本研究的控制变量①所有控制变量的类型与处理参见陈佳:《社会养老资源对老年家庭代际支持的影响:“挤出”还是“挤入”?》,《社会建设》,2020年第5期,70~83页,此处不再赘述。分为五组。第一组是成年子女特征,包括年龄、移居外地状态、教育水平和就业状态。第二组是老年父母特征,涵盖性别、年龄、年收入、健康状态、居住地区、教育水平和伴侣状态。第三组是父母—子女对特征,包括代际支持的互惠情况、父母子女是否同住,以及代际情感亲近程度特征。第四组是家庭特征,在本文中主要指子女数量。第五组则是各省市的城镇化水平变量。

(三)统计分析方法

由于本研究的数据呈嵌套结构且因变量为二分变量,所以本文采用了多层回归模型中的四层随机截距逻辑回归模型(Four-level Random-intercept Logistic Regression)对数据进行统计分析。模型的第一层是父母—子女对的信息,主要包含每一位老年父/母与每一位成年子女之间的代际关系信息。模型的第二层是老年父母的个体信息,这是由于每一位老人需要汇报与每一位子女的代际关系的信息,多个父母—子女对是嵌套在每一位老年父母个体层面。模型的第三层是父母和子女共享的家庭层特征。最后,模型的第四层是省市级的变量,因为样本家庭嵌套在取样的省市层。本研究对四个因变量(即,子女提供经济支持、子女提供工具性支持、子女获得经济支持、子女获得工具性支持)分别进行分析,其中,每个因变量的分析均包括主效应模型和交互模型。首先,在主效应模型中,本文检验子女性别对代际双向支持的影响。其次,在交互模型中,本研究引入了子女性别和宏观社会养老资源变量的交互项,检验子女在代际支持上的性别差异是否依据不同省份不同水平的社会养老资源而有所变化。统计模型的结果通过使用STATA 13的GLLAMM(Generalized Linear Latent and Mixed Models)命令实现。

四、实证分析结果

(一)样本描述

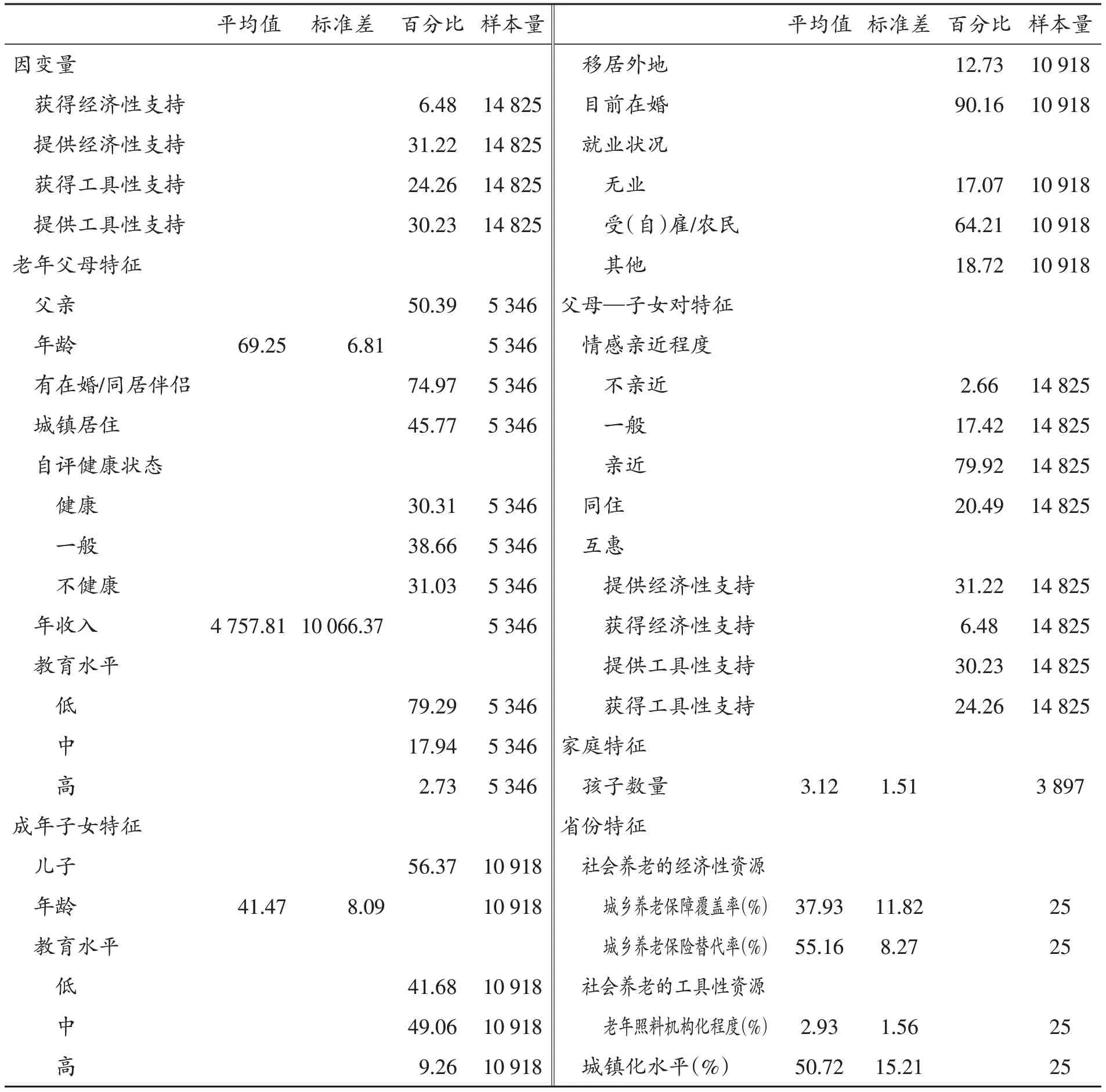

通过表1可以发现,在本研究的样本中,老年父母的平均年龄为69.25岁。74.97%的老年人有一位在婚/同居伴侣。样本中老年父亲(50.39%)和母亲(49.61%)各占近一半比例。样本中的成年子女平均年龄41.47岁,并且绝大多数处于在婚状态(90.16%)。从老年父母和成年子女的代际关系来看,仅有20.49%的子女与父母同住。即便如此,近80%的子女情感上感到与父母亲近。成年子女中,分别有31.22%和30.23%的人为老年父母提供经济性和工具性支持。有24.26%的子女获得父母的工具性支持。然而,仅有6.48%的子女获得父母的经济性支持。在省级层面,各省的发展水平参差不齐,整体偏低。就社会养老的经济性资源而言,在2009年,CFPS中全国25个省市的平均城乡养老保障覆盖率仅为37.93%(SD=11.82),城乡养老保险替代率平均为55.16%(SD=8.27)。此外,平均来看,各省的社会养老的工具性资源匮乏,平均每一百位老人仅仅只有2.93个机构床位。

表1 所有变量的描述性统计

更为重要的是,子女与父母的代际交换情况在各省市样本之间也存在较大差异。图1呈现了针对每一种代际支持,儿子和女儿中分别有多少人(%)给予或者获得了相应的代际支持。第一,从不同类型的代际支持的整体来看,儿女获得父母经济支持的比例在各省均没有超过25%。这一比例远低于其他三种类型代际支持的整体情况。第二,就经济支持的代际交换而言,儿女的性别差异在安徽省、江西省、福建省和河北省要更大。这些省份有相对较低的城乡养老保障覆盖率。第三,就工具性支持的代际交换而言,子女性别不平等在重庆省、江西省、上海市和北京市②需要注意对样本中北京和天津市的儿女比例特征的理解需要谨慎,因为这两个市的父母-子女对样本均较少,分别只有不到100对。等省市表现得更加明显。这些省市具备相对较高的老年照料机构化程度。但是,值得注意的是,在老年照料机构化程度较低的贵州和甘肃省,儿女在代际工具性支持交换方面同样呈现较大的性别差异。以上所描述的不同省市之间代际支持的子女性别差异仅为本研究样本的特征描述,并不一定具有省际差异的代表性和显著性。但是,样本中所显示出的相关省际差异证明了进一步在宏观层面上解释代际支持的子女性别差异的必要性。为了更清楚地了解省市层面的宏观社会养老资源特征与代际支持的关系以及子女性别在其中的差异化,本研究采纳多层统计模型进行进一步分析,提供更为严谨的结果。

图1 各省儿子和女儿中提供和获得代际支持的比例(%,作者计算,N=14 825父母—子女对)

(二)多层模型分析

表2展现了运用多层回归模型对子女提供经济和工具性支持进行分析的结果。模型1和模型3是主效应模型,揭示子女性别和宏观社会养老资源的主要影响,模型2和模型4则是交互模型,加入了子女性别和宏观变量的交互项。就提供经济支持来说,模型1显示,儿子为老年父母提供经济支持的概率大于女儿(OR=1.34,SE=0.09)。在省级社会养老资源方面,养老的机构化程度和城乡养老保险替代率与子女提供经济支持的概率无显著相关①关于省市特征的结果分析和解释在作者另一文《社会养老资源对老年家庭代际支持的影响:“挤出”还是“挤入”》中有更详细的描述,这里只是作为相关结果进行描述,涉及此问题的相关解释,本论文不再赘述。本文主要关注子女性别的影响以及宏观社会养老资源对子女性别差异的调节作用。。但是,省级层面的城乡养老保障覆盖率每增加1%,子女为父母提供经济支持的概率会减少8%(OR=0.92,SE=0.04)。模型2显示,省份的老年照料机构化程度(OR=0.84,SE=0.07)和城乡养老保障覆盖率(OR=0.93,SE=0.01)越高,儿女在提供经济支持上的性别差异越小。当老年照料机构化程度和城乡养老保障覆盖率足够高时,女儿为老年父母提供经济支持的概率可能超过儿子。

就提供工具性支持来说,模型3显示,女儿为老年父母提供工具性支持的概率大于儿子(OR=0.69,SE=0.09)。在省级社会养老资源方面,养老的机构化程度和城乡养老保障覆盖率与子女提供工具性支持的概率无显著相关性。但是,省级层面的城乡养老保险替代率每增加1%,子女为父母提供

工具性支持的概率增加13%(OR=1.13,SE=0.04)。模型4显示,子女在提供工具性支持概率上的性别差异不依宏观社会养老资源的增减而改变。

表3展现了运用多层回归模型对子女获得父母经济和工具性支持进行分析的结果。模型5和模型7是主效应模型,揭示子女性别和宏观社会养老资源的主要影响,模型6和模型8则是交互模型,加入了子女性别和宏观变量的交互项。就获得父母的经济支持来说,模型5显示,儿子获得父母经济支持的概率大于女儿(OR=2.00,SE=0.17)。在省级社会养老资源方面,城乡养老保障覆盖率和城乡养老保险替代率与子女获得经济支持的概率无显著相关性。但是,省级层面的养老机构化程度每增加1%,子女获得父母经济支持的概率减少30%(OR=0.70,SE=0.42)。模型6显示,在省份的社会养老资源欠发达地区,女儿反而比儿子更易获得父母的经济支持(OR=0.00,SE=2.42)。然而,随着省份养老机构化程度(OR=1.89,SE=0.17)和城乡养老保险替代率(OR=1.11,SE=0.03)越高,女儿在获得父母经济支持方面的优势会降低。可以预测,当省份的养老机构化程度和城乡养老保险替代率足够高时,儿子会比女儿更易获得父母的经济支持。

表3 获得代际支持(从子女角度)的四层随机截距逻辑回归模型结果

就获得父母的工具性支持来说,模型7显示,儿子获得父母工具性支持的概率是女儿的6.35倍(OR=6.35,SE=0.08)。省级社会养老资源的各项指标与子女获得父母工具性支持的概率无显著相关性。模型8显示,随着省级城乡养老保障覆盖率的减少(OR=0.97,SE=0.01),城乡养老保险替代率的增加(OR=1.03,SE=0.01),儿子相比女儿在获得父母工具性支持方面的性别优势会增强。

五、讨论与结论

以往关于中国家庭代际支持中子女性别差异的研究往往侧重于分析子女对父母自下而上的经济支持,并且从个体层面分析儿子和女儿的赡养动力,很少讨论双向性和不同类型代际支持中子女性别差异以及宏观社会环境资源对这一差异的影响。本文在分析“中国家庭跟踪调查”在2010年的基线调查数据以后发现,儿子和女儿在不同方向和不同类型代际支持中有不同侧重,且省级层面的社会养老资源对于儿子和女儿的代际支持参与有调节作用。所以,转型期中国家庭的代际关系呈现更多的复杂性,宏观的社会环境的条件和资源型塑和影响代际支持中的子女性别差异。

首先,本文的假设1和假设2均得到验证。本研究发现与多数前人的研究结论相吻合(Sheng,2006[12];Guo et al.,2009[13];张烨霞等,2007[14])。从整体上来说,“养儿防老”的习俗传统某种程度上在今天的中国家庭中依然扮演着重要的角色。儿子在经济上赡养父母的概率大于女儿。与此同时,与传统父系家族代际传承的规则相符,儿子相比女儿更有可能获得父母的代际支持,无论是经济上支助还是工具性上的照料。但是,当代转型期的中国家庭中,女儿对老年父母的赡养也扮演着不可或缺的角色。女儿对父母的工具性照料概率远大于儿子。即使女儿并不能如儿子般获得父母的代际帮助,女儿依然会身体力行地从日常照料上帮助父母。这符合之前学者对于女儿的赡养动力来自“情感”,功利性较弱的解释(胡幼慧,1995[15];唐灿等,2009[16])。本文的发现也与唐灿等(2009)[16]学者的发现一致。她们对浙东农村家庭的代际关系进行研究后发现,儿子提供代际支持是为了保持父母的基本温饱,并多半具有较强的交换色彩;而女儿的赡养行为包括了情感慰藉、生活照料和实物支持等多方面,且基本是单向的、给予性的。事实上,本研究发现这其实是中国家庭代际关系的普遍现象。

其次,本文的假设3得到验证。从文化-环境的宏观视角出发,本研究发现省级社会养老资源对于代际支持中的子女性别差异的确具有调节作用。然而,更高水平的社会养老资源并不一定有利于缩小代际双向支持行为中的子女性别差异。本研究发现,社会养老资源的调节作用具有复杂性,其具体的表现形式取决于三个方面:代际支持的方向、代际支持的种类以及社会养老资源的测量指标。之

前的国外研究也指出了不同的宏观指标可能增加,也可能缩小代际照料中的子女性别不平等(Haberkern et al.,2015[10];Schmid et al.,2012[26])。就本文的研究发现来说,在对父母提供代际支持方面,伴随省级层面的社会养老资源逐渐发达,儿子和女儿提供经济支持的概率的差距会缩小。相比较而言,无论宏观的社会养老资源发展水平如何,在各省份,女儿相比儿子都有更高的提供工具性支持的概率。更为甚者,可以预见,当养老机构化程度发展到很高,城乡养老保障覆盖率足够广泛之时,女儿似乎将承担最重的老年父母的照料压力。因为,届时,女儿提供经济和工具性支持的概率均要高于儿子。换言之,更为慷慨的社会养老资源伴随着的是子女在为父母提供支持照料时更为不平等的参与度。这一不平等性主要体现在女儿过多的付出上。本文的研究发现与Tina(2012)[26]等学者对于11个欧洲福利国家的研究结果具有相似性。社会养老资源的增长与儿子的支持行为有特殊的联系。男性的支持行为通常是责任驱动的,而女性则是情感驱动的(胡幼慧,1995)[15]。当面对社会养老资源充足的情况,男性会采取理性措施适相应减少他们为父母提供的经济支持,而女儿则不易受影响,坚持自己孝顺父母的行动。这样一来的结果便是,社会养老资源越发达,女儿在赡养父母的付出上——无论是经济性还是工具性——就更易超负荷。

再次,就获得父母代际支持而言,在我国,儿子在获得父母经济支持方面并不总占有优势。当社会养老资源贫瘠时,女儿比儿子有更高的概率来获得父母的经济支持。但是,在机构化养老和养老保障体系建设较完善的发达省市,儿子比女儿更易获得父母的经济支持。此外,在低城乡养老保障覆盖率和高城乡养老保险替代率的省份,儿子相比女儿获得父母工具性支持的概率也更高。由于过往文献鲜有研究宏观因素与子女性别的交互关系对子女获得父母代际支持的影响,我们缺乏相关研究作为参考以阐释这一结论发现。其中的解释之一可能是,如果住在一个省份的老年人能够获得广泛和高水平的养老保障体系以及充足的机构照料资源,尤其是那些涉及专业化、医疗以及法律或技术上急需的机构服务,那么,这个省份则倾向于是一个繁荣和发达省份。所以,在这样一个富有省份,儿子可能生活压力更大,更需要父母不同方面的支持。在中国家庭中,男性通常被认为是养家糊口的主要责任人。例如,在我国,一名男性被认为要至少买一套房才能娶媳妇,而买房在当今中国的发达城市需要付出高昂的成本。此外,即使一位年轻的男性结婚了,拥有伴侣共同分担居住的经济压力,许多其他的事务,比如照料幼儿、做家务,依然十分花费时间和能量,这是当下的年轻夫妇很难全部承担完成的。在这样的情况下,父母成为最好的帮手,可以从经济上和实际操作层面帮助自己的儿子。相比之下,对于女儿而言,因为中国“嫁入夫家”的文化传统,女性通常与夫家同住,而离开自己的父母(Li et al.,2004)[28]。即使娘家人能够为女儿提供潜在帮助,女性获得婆家帮助的可能性更大。因此女性能汇报的自己从父母处获得的支持有限。尽管如上述所分析,我们尚未了解为什么在社会养老资源不发达的省份,女儿会比儿子更容易获得父母的经济支持。未来,我们需要更多的研究探讨子女性别与代际支持之间的关系,尤其需要整合进跨省或跨区域比较的视角,关注宏观养老资源对这一关系的影响。即使我国各地区均普遍承袭父系文化,代际支持中的性别模式依然会根据不同地区的社会养老资源的发展水平而有所差异化。

最后,需要指出的是,由于数据的局限性,本研究的分析结果也存在一定程度的不足。第一,在CFPS中,我们无法得知父母所汇报的代际支持交换中有多少实际是由媳妇(或者女婿)参与的,这可能会影响研究结果对代际支持中性别差异的整体判断。第二,本文将宏观的社会养老资源操作化为三个方面(即城乡养老保障覆盖率、城乡养老保险替代率和老年照料机构化程度)。但实际上,宏观养老环境的优渥体现在更多不同的面向,而不同面向的宏观指标对于代际支持中的子女性别差异的调节作用可能不同。

本研究对于社会服务和社会政策的制定具有启示意义。首先,考虑到女性在代际支持中整体的“劣势”——付出多,收获少——相关政府部门和社会组织应该为女性赡养者提供更多的喘息服务和支持性服务,帮助她们舒缓照料压力。其次,养老政策的制定者需要充分考虑到相关政策导致的非预期的消极结果,比如促进社会养老资源的发展可能会在某种程度上拉大了传统家庭代际支持中的子女不平等的付出和回报。宏观养老环境的发展与传统家庭代际支持的行为息息相关,需要政策制定者平衡好二者之间的关系,使家庭养老和社会养老各自发挥长处,互相补充,促进儿女的平等参与和回报。最后,在距本研究的数据时间已过去十年的今天,我国的社会养老保障体系已不断发展和完善,在整合新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险的基础之上,建立了全国统一的城乡居民基本养老保险制度,基本实现了制度全覆盖。养老机构的数量和服务水平也不断升高。今天的全国社会养老资源可能呈现出新的地域差异和发展水平的差异,中国家庭的代际关系和家庭福祉可能呈现不同的样貌,值得学者们在未来进一步探索和研究。

——基于CFPS 2016年数据的实证分析