文旅融合在乡村振兴中的作用机制与政策路径:一个宏观框架

傅才武 程玉梅

(武汉大学 国家文化发展研究院, 湖北 武汉 430072)

一、问题的提出

乡村是亿万农民生产劳作、安居繁衍的家园,并为包括城市在内的社会文明系统提供衣食之源,又以乡规民约、淳风厚德深度影响制度文化、民俗文化、观念文化①。在一定程度上,中华民族延续五千年的传统文化是由农耕经济主导的文化价值系统,农村对于中华文化的重要性不言而喻。当前中国已经进入一个以城市化和工业化为主导的全新发展阶段。2018年,我国城镇化率达到59.58%,当代中国已经总体上从乡村社会转型为城市社会。与城镇化的加速和城市高度繁荣相伴随的是乡村的大面积凋敝,乡村振兴成为中国现代化进程中实现城乡均衡发展的时代课题。2017年中国政府全面主导实施乡村振兴战略,并确立了“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体目标,国家力量全面介入乡村建设,乡村振兴成为中国现代化进入后工业化阶段的国家重大战略安排。

在推进乡村振兴的多条路径中,乡村文化旅游是推动乡村经济与文化协同发展的重要路径之一,受到学界的关注。有学者认为,乡村旅游对提高农民收入、增加农民就业、改善乡村环境、保护乡村文化遗产、提升农民素质有重要作用②。也有学者认为,发展乡村文化旅游是实现保护传统村镇文化遗产和风貌、保留文化基因、传承文化记忆的有效路径,是引导乡村就地城市化的有益尝试和探索③。因此,要大力融合乡村文化与乡村旅游,借力信息技术,创建具备特色性的乡村结构体系④。

乡村文旅融合的问题域中,乡村文化保护与开发之间的关系问题是核心话题。一些非遗研究学者认为,乡村旅游(商业化)的发展会损害乡村文化(遗产)的真实性、干扰乡村文化固有的传承机制⑤;同时也有一些人类学家调查发现,乡村旅游可以促进地域文化的传承和保护,避免了一批文化遗产资源因为外部环境变迁而消失。

目前学界对于乡村文旅融合的研究,大多聚焦于乡村文化旅游的发展模式、乡村文化旅游发展中的文化传承价值和经济价值的讨论,集中体现于中观和微观层面的探索。对于乡村文旅融合的内在动力机制以及乡村文旅融合促进乡村振兴的作用机制,整体性的分析框架仍然缺乏,而这一命题关涉乡村振兴战略下如何确立乡村文化振兴的政策基准问题,因此有必要进行专门的讨论。

二、乡村文化和旅游融合的动力来源:传统文化心理结构与审美特征

乡村文旅融合的动力机制,源于中华五千年农耕文明传统铸就的社会深层的国民文化心理结构和审美范式,根植于中华民族深厚的历史传统。“中国的精神世界以历史为基得以建立。这意味着,历史在中国承担着形而上的功能,它要回应精神世界所面对的无限性、无穷性等问题”, “历史不仅仅是历史,同时也是哲学和信仰,兼有思想世界和精神世界双重维度,即天道与人道双重合一性质”⑥。在这里,“历史”可以被理解为“中华传统文化系统”。在以传统农耕文明为根基的中国,与乡村社会生活直接相关的象征意义和符号系统都是以传统村落的选址布局、乡村礼仪传统和日常生活方式为媒介,存续于乡村文化空间之内。以“风水”观念构建的村庄空间结构和以祠堂为中心的空间布局,蕴藏着天人观念和宗法观念,而普遍存在于乡村的宗庙、族谱和祭祀活动,标识着身份认同。同时,乡村的礼仪传统和行为规范建构了伦理秩序,如此种种,构成了中华民族的社会心理结构,也构成了驱动大众乡村旅游的内在动力。

(一)文化认同型国家中的准宗教皈依:基于农耕文化的精神家园

1.文化认同型的国家结构,生产着个体的文化身份

武汉大学“基于数据分析的国家文化构造与国民文化传播研究”课题组发现,中国与西方世界的宗教认同型国家和民族认同型国家不同,是以文化认同为基础,包容宗教认同和族群认同的国家结构。从国民构成而言,中国“国族”并非一系单传的族裔,而是一个多元多系的族裔复合体,中国的民族认同不是以体质人类学的分野为准则,也不是以宗教为基础,而是注重群族文化的心理同一性,文化认同成为维系“国族”统一和国家结构的凝聚力所在⑦。一个有着共同语言、共同生活地域、共同经济生活和共同历史渊源的民族,其内部固然存在着繁复多样的差别,同时也深藏着族群共同心理素质,这便是由特定的文化元素按特定结构化育而成的“民族精神”。我们将这种共同的“民族精神”归结为中华民族的共同的心理特征,即中华民族独特的“文化认同—国家认同”结构,由文化认同而形成的文化共同体构成了国家共同体的基础。

“文化认同”作为一种价值观念系统,可以通过社会交往结构来构建和再生产。这种再生产的“产品”,是一种经过共同的语言、共同的知识和共同的回忆编码形成的“文化意义”,即共同的价值、经验、期望和理解形成了一种积累,继而产生了一个社会的“象征意义体系”和“世界观”⑧。正因为如此,两千年来中国“国族”的传承才能够超越“王朝”的更替,形成文化崛起的独特道路。早在1920年,英国哲学家罗素访问中国时就认为,中国与其说是一个“国家实体”,不如说是一个“文明实体”。英国牛津大学高级研究员马丁·雅克在其讲演中也曾提到,与西方历史上的帝国不同的是,古代中国在一个朝代衰弱后,另一个朝代又会重新崛起和复兴,这在世界范围内可谓是独一无二的。他认为,“这是因为中国本身就是一种文明,文明没有出现断层,国家兴衰只不过是一个摔倒再站起来的动作而已”⑨。对这一现象,赵汀阳解释为中国人一直维系着一个“以历史为本的精神世界”。正是在这种价值观下,“王朝”被看作现象,“历史”或者说“文明”才被视为本质:“历史虽然有限,却是一切存在具有精神意义的根据”,“存在本身并不是存在论中的一个问题,而只是存在论的给定前提,而历史反而是存在的意义来源,正是历史使得存在成为有意义的问题”⑩。

文化认同是个体与群体基于某一特定文化观念和心理定式融入一个民族或者一个国家所经历的过程,也是个体自我身份意识的确定与定位的过程。中国作为文化认同型国家,以历史为底蕴的观念世界和以文化认同统率民族和宗教认同的国家文化结构,不断生产和再生产着国人的文化身份,并牢牢主导着国人的精神家园。个中原因,就在于五千年来持续不断的农耕经济生活方式,铸造了中华民族精神世界的观念秩序,也使得中华民族文化性格异常丰富,儒家、法家、道家、墨家、阴阳家、佛家等价值观念的互相勾连,形成中国人复杂的思想结构。但这些思想观念的根源都来自于以农耕为基础的生产和生活方式,自春秋战国以来一脉相承,悄然融入华夏族群的人格中,构成“我们”的一部分,塑造了当代中国人的行为模式、生活态度和世界观。

2.乡村文化空间结构,保存着农耕文明的族群记忆

正是在这种宏大叙事结构中,中国乡村承载着中华民族关于农耕文明的族群记忆。在高速工业化和城市化导致的社会焦虑中,传统乡村作为承载中华传统农耕文明的“记忆之地”,具有精神家园的意义。乡村文旅融合和旅游产业发展的动力,来源于乡村旅游消费过程中游客对中华传统文化的价值体验所带来的精神家园归属感。进入21世纪,即使是整个族群的“身体”已经进入工业文明世界中,但其精神上和心理上仍然留恋传统农耕文化的夕照,乡村文化和旅游产品由此拥有了广泛的潜在消费者。个体对于身份认同的追寻,唤起了国人对于农耕文化的回忆和依恋,并将这种情感逐步聚焦于乡村这一载体上,乡村成为连通个体与族群共同体的情感通道。借助于乡村文化载体(宗庙、族谱和年节活动等),个体(主体)实现了对文化共同体和族群共同体的意义表达。

正是借助于乡村这一文化空间载体,具有东方审美趣味的民众得以建立农耕文化的具象符号形式,乡村空间场景、乡村旅游行为和农耕活动充当了个体(主体)与族群文化共同体之间的中介。乡村文化遗存特别是一些传统节庆等仪式活动,作为具有历史和族群共同体意义的象征物,结合特定物理空间,共同构成了乡村文化空间,成为唤起旅游者(受众)共同情感的“记忆之场”。借助于这类文化场景,个人的体验与集体的记忆建立了有机的联接,个体的文化身份得以强化。乡村“记忆之场”意味着两个层面的现实交叉:一种是现实可触及、可感知的,有时是物质的,有时物质性不那么明显,它扎根于空间、时间、语言和传统里;另一种则是承载着一段历史的纯粹象征化的现实。

以农耕文明为基础的中华传统文化是“我们”与过去相联系并构建未来行动的历史合法性所在,但以乡村为载体的传统文化的整体性衰退,也正在侵蚀中国作为文化认同型国家的合法性基础,消减民族文化自信的根基。作为乡村振兴的途径和措施,乡村旅游将历史传统的延续与现实村庄建设目标连接在一起。当整个社会为工业化和城市化的力量所吸引时,国家乡村振兴战略又试图打造一种抵御现代性完全替代传统文化的压舱石,以保存中国人精神家园的底本。在这种城市化和乡村振兴的相互镜鉴和相互塑造的过程中,中国乡村社会逐步融入现代化进程,建立起“传统现代性社区”;同时,中国城市社会逐步融入传统性,形成“现代传统性社区”。借助于城乡文化体系融合,文化认同型国家的文化资源得以融入国家现代化进程中,成为推进中华传统文化现代转型的重要力量。

3.乡村所承载的族群记忆,成为建构中国人精神家园的基础

中华传统农耕文化是中华民族在几千年的农业生产生活实践中逐步形成的物质技术、哲学理念、社会组织形态以及衣食住行等日常生活方式的总和。冯天瑜先生将其总结为地主—小农经济辅之小商品市场的经济结构、宗法—专制的政治结构和“儒表法里”辅之以释道的精神文化结构的综合体。这些体现传统农耕文化的生活方式和文化特征,主体集中在延续数千年的中国乡村,村庄成为承载农耕文化的通识性符号。

梁漱溟《乡村建设理论》认为,“原中国社会是以乡村为基础,并以乡村为主体的;所有文化,多半是从乡村而来,又为乡村而设——法制、礼俗、工商业等莫不如是”。乡村旅游中“住农家屋,吃农家饭,干农家活,享农家乐”,在满足城市居民享受田园风光、回归淳朴民俗的差异化体验需求的同时,也通过游客的乡村生活体验(即旅游过程中的“行动体验”“情感体验”“关联体验”等),建立游客与传统文化之间的情感联系。通过这种回溯到时间深处的乡村文化记忆,华夏族群的精神家园得以建立和强化,成为乡村旅游消费的社会心理基础。

文化学家认为,文化记忆积淀在空间、行为、形象等具象中。正如古希腊罗马的记忆术,它把不可靠的自然记忆装载到一个可靠的人工记忆之中,即在一个空间结构中将特定地点与记忆图像连接起来,建筑被当作记忆的体现,“这也是空间作为记忆术的媒介朝向建筑物作为记忆的象征的一步”。

中国传统的乡村村落,既是“空间记忆媒介”,又是“建筑物记忆媒介”,不论是选址、空间布局,还是建筑的形制、样式,都蕴藏着中国传统农耕文化记忆。通过将一个具体地点(如宗祠和庙宇等)符号化和命名的过程,中国的乡村被赋予了神圣性、不可替代性和独一性,从而这些地点(空间)被嵌入族群的记忆之中,如茶马古道的驿站、湘西凤凰古城、丽江木府、云南红河哈尼梯田等。中华农耕生活的历史符号在传统村庄中凝聚,并演变为一种象征性的意义(符号)。

作为城市文明的反向映衬,乡村作为一种“文化空间结构”,是传统农耕文化的象征性符号系统,是游客进行文化体认的“价值之场”。

首先,乡村文化空间作为象征物,其所表征的中华传统文化内涵,通过文化传播和旅游扩散,给人们重新发现、关注、领会和解释中华传统文化概念和特征创造了机会,形成了弘扬传统文化的渠道,为受众提供了文化体验(情感体验、行动体验和关联体验等)的便捷通道。

其次,乡村文化空间作为传统文化的特殊表现形态,成为实现个体文化消费的场域,促进了个体审美价值的再生产,让传统文化不再只是“悬挂式”的符号,而成为人们可以共同感知、亲身体验的活动和服务。乡村文化空间,因其承载了农耕文化内涵及其在行为、制度、风俗、建筑和公共空间结构上的符号系统,能够在中华传统文化的“意境”和受众“体验”间建立连接,借助隐喻、象征、意指等途径跨越现实与想象之间的“时间沟壑”,重新唤醒中国人关于传统文化的集体记忆。

再次,基于农耕记忆之上的族群文化认同,构建了乡村文化旅游的社会心理基础,也成为助推乡村振兴的强大动力。对乡村而言,发展乡村文化旅游既是增加收入的手段也是重构乡土文化和乡村治理秩序的途径。对于游客而言,参与乡村文化旅游是对中国几千年传承下来的优秀文化和农耕生活方式的接触、体验和省悟。

(二)中国人的审美特征:天人合一与主客一体

乡村文化旅游价值的形成,在于中华传统文化独特的审美趣味,如尚农重本、重实黜玄、安土乐天、兼容并包、圜道循环、求久顺变、中庸调和、自然节奏。中国传统文化的主体,无论是作为精英文化的诸子百家学说,文人雅士的笔墨生涯,还是作为大众文化的民间信仰和风俗,大多可以归结到这种“耕作居于支配地位”、社会分工不充分的农业范畴。无论是追求和平安宁的民族特性、兼爱非攻的社会理想、天下为公的奉献精神,还是耕读传家的田园牧歌生活方式,都可以看作农耕生活赋予中华民族有关人与自然和谐相处的共同心理特质。

农耕生活方式的早熟及其对中国人心理的全方位渗透,铸造了中国人天人合一和主客一体的审美特征。这种“积淀着理性的感性”,一定程度上消减了中华民族因弱宗教性所潜藏的社会紧张和情感焦虑,在以人为本和以民为本的“天—地—人”大宇宙观下,中国古人非常高明地构建了天人合一、主客一体的认知和信仰体系,并设计了各种各样的文化空间、仪式象征和价值场域加以承载和体现。乡村旅游不能离开旅游者的心理定式,即大众社会心理。中国人所具有的传统观念和审美趣味,是影响乡村旅游形态的内在力量,“在这个过程中起关键作用的不是媒介本身,而是其背后的象征性意义和符号系统。我们可以将这种由象征意义促成的综合体称之为‘文化’或者更准确地说是‘文化形态’”。中国人的这种审美特性,深刻影响着乡村旅游者的参与动机和消费心理,不论是对乡村旅游的空间规划、产品设计和服务管理,还是对旅客消费行为的管理,都构成其内在规定性。正如扬·阿斯曼所说,“语言文字、舞蹈、音乐、图案与雕塑,装饰与服饰,图像与景观以及历史遗迹,都会被文化传统框架和旅游商业模式转变为‘符号’,以用以对一种共同性进行编码”。

在未经开发的自然状态下,农耕文化价值观作为一种自在的状态,隐含在历史遗迹和生活规范中,当旅游商业设计进入旅游者的行动参与系统,这一价值系统就会转化为旅游者独特的文化体验,强化旅游者的价值取向,反过来又成为旅游者衡量其他事物的价值尺度。

对于族群成员来说,中华传统文化作为“传统价值体系”,连同它所包含的所有价值规范、世界观、人生观和宗教观,并不是显性的、可以触摸的,而是一种隐含的集体无意识,“归化成了一种理所当然的存在,一种全然绝对的、没有其他变种的世俗秩序”,是一种“约定俗成性”。浸润于其中的个体成员在不知不觉之中成为这种价值观的传承者,他并不需要刻意去体察传统文化的本质,只需要通过乡村旅游行为,就能够体认村庄象征物所承载的农耕文化的符号意义,并与自己的过往经验建立联接,形成旅游者个体独特的文化体验。

作为一种集体记忆,农耕文化观念渗入乡村公共空间中,就形成了个人特殊记忆与家族(家庭)历史之间稳定和长期的联系,如通过祠堂、村庄戏台和祖先墓地等,个体与乡土之间具有了一种亲情纽带,构成个人身份建构与族群文化认同的一部分。当代乡村振兴中的“文化振兴”本义,不能仅仅理解为农耕文化生活方式的恢复,而是对在快速现代化进程中被挤出的关于农耕文化记忆及其象征意义的回归。“耕读为本”、“天人合一”、“自然节奏”的农耕文化意识形态代代相传,历经数千年的积淀,最终形成了中华民族的独特的“乡愁”趣味。

乡村文化旅游在21世纪兴盛的背后,是中国人的农耕文化审美趣味所承载的动力机制,正因为乡村是中国文化的根源、中国族群记忆的存储器、中国式审美的故乡,其所蕴含的大众审美趣味和精神家园的魅力,推动着乡村文化旅游的发展。

三、文化和旅游融合引导乡村振兴的内在逻辑

农耕文化因其与工业文化“反向互补”的特征,能够为踏入工业文明的社会大众提供一种差异化的文化体验。乡村生产和生活方式,因其能够为来自城市和其他地区的旅游者提供与其日常生活方式相区别的差异化体验,从而满足旅游者从观光、放松、怀旧、学习到社交、自我身份建构等多层次精神文化需求。乡村文化和旅游融合引导乡村振兴,是借助旅游商业渠道将文化价值转化为商业价值,促进乡村审美价值的生产和再生产,形成乡村文化建设、旅游发展和乡村振兴的正循环。

(一)乡村文化旅游与乡村振兴的价值耦合

1978年以来,中国的现代化取得了辉煌成就,但同时造成了城乡二元结构,乡村的经济资源和人力资源不断地被城市吸纳,乡村则面临失序状态:传统乡村的文化空间随着人地关系和地缘关系松散而逐渐消失;体现农耕文化特色的村貌布局、特色种植、传统技艺、民俗礼节、庆典仪式等乡村景观逐渐褪色,以土地为纽带的乡村文化共同体趋于瓦解。2017年中央农村工作会议提出,实施乡村振兴战略,要按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,让农业成为有奔头的产业,让农民成为有吸引力的职业,让农村成为安居乐业的美丽家园。

乡村文化和旅游融合,是推动当代乡村经济和文化发展的动力。政府、企业、社会组织、村民和游客对乡村文化和旅游平台的共同打造,可使乡村特色文化资源转变为乡村产业价值。人流、信息流和资金流的聚集,又能够带动村庄的种植业、服务业、文化创意产业以及生态产业的发展,形成乡村的综合价值。这些增量价值在地方政府、企业和村民组织中分享,有利于形成村庄的经济共同体和文化共同体。这即是乡村文旅融合助推乡村价值转化、价值创造、价值分享和乡村振兴的内在逻辑。诸要素的相互作用参见图1。

图1 乡村文化旅游与乡村振兴的价值耦合

吴理财等认为,乡村文化振兴与乡村振兴之间存在多重价值目标耦合的关系,即乡村文化产业振兴与产业兴旺目标耦合,乡村伦理文化复兴与乡风文明目标耦合,乡村自治文化重建与治理有效目标耦合,乡村农耕文化复兴与生态文明目标耦合。在产业方面,通过乡村文化旅游,乡村的文化价值转换为旅游价值,催生旅游经营活动,同时带动乡村其他产业的发展,促进乡村的产业兴旺;在生态方面,乡村文化旅游要求重视乡村文化和自然环境的保护,同时旅游收益也能激励乡村在美化环境、保护生态方面有更多的投入;在治理方面,乡村旅游的发展打破了乡村的封闭性,推动其走向开放,把乡村的经济发展与外部的广阔地界联系在一起,推动了乡村从传统的村民治理向现代公民治理发展。

中山大学保继刚教授团队进行的“阿者科试验”,是文化和旅游融合引领乡村全面振兴的典型案例。阿者科是云南红河州元阳县下属的一个深度贫困村,虽然这里拥有举世瞩目的世界遗产——元阳梯田,但是世界遗产地的金字招牌并没有给这个贫困村庄的村民带来收益,反而因为文化原生态保护的严格要求与村民现代生活环境改造相冲突,让村民与政府、旅游开发商之间出现矛盾对立:政府和旅游开发商希望村民尽量保持房屋、生活生产方式等旅游景观的原真性,以支持当地旅游业的发展;村民则希望能住上洋房,享受现代生活设施的便利。最关键的是以企业为开发主体的乡村旅游业并未让村民参与分红,企业、政府、村民之间并没有形成统一的利益共同体。未享受到旅游业红利的村民大量进入城市打工,村庄空心化严重,这导致了村民开始抛弃原始乡村生活方式,村庄集体认同开始瓦解,村民、企业、政府之间的矛盾愈演愈烈。

保继刚教授带领团队进入阿者科后,设计了政府、村民和研究团队协作的协同发展模式:村民和政府共同出资组建实体公司并实行统一管理,进行旅游开发。村民以房屋、梯田等入股的形式参与,占70%股份,年底进行分红;政府投资占30%股份,但政府收益继续回流到文化旅游开发运营中。这种内源式发展模式,充分调动了居民的积极性,形成乡村振兴的内生动力。2019年3月8日村民第一次分红,有48户人家分到了1600元,最少的6户分到了680元。8月20号第二次分红,有48户人家分到了1840元,最少的分到了740元。具体的分红规则是,民居分红占40%,梯田保护分红占30%,居住在这里(有户籍)占20%,户籍在这里占10%。如果村民把传统民居改了,40%分红就没有了。村里每家每户都有一个档案,所有的东西都会张榜公布。在经济收益的激励下,村民对文化遗产和村庄的认同逐步回归。

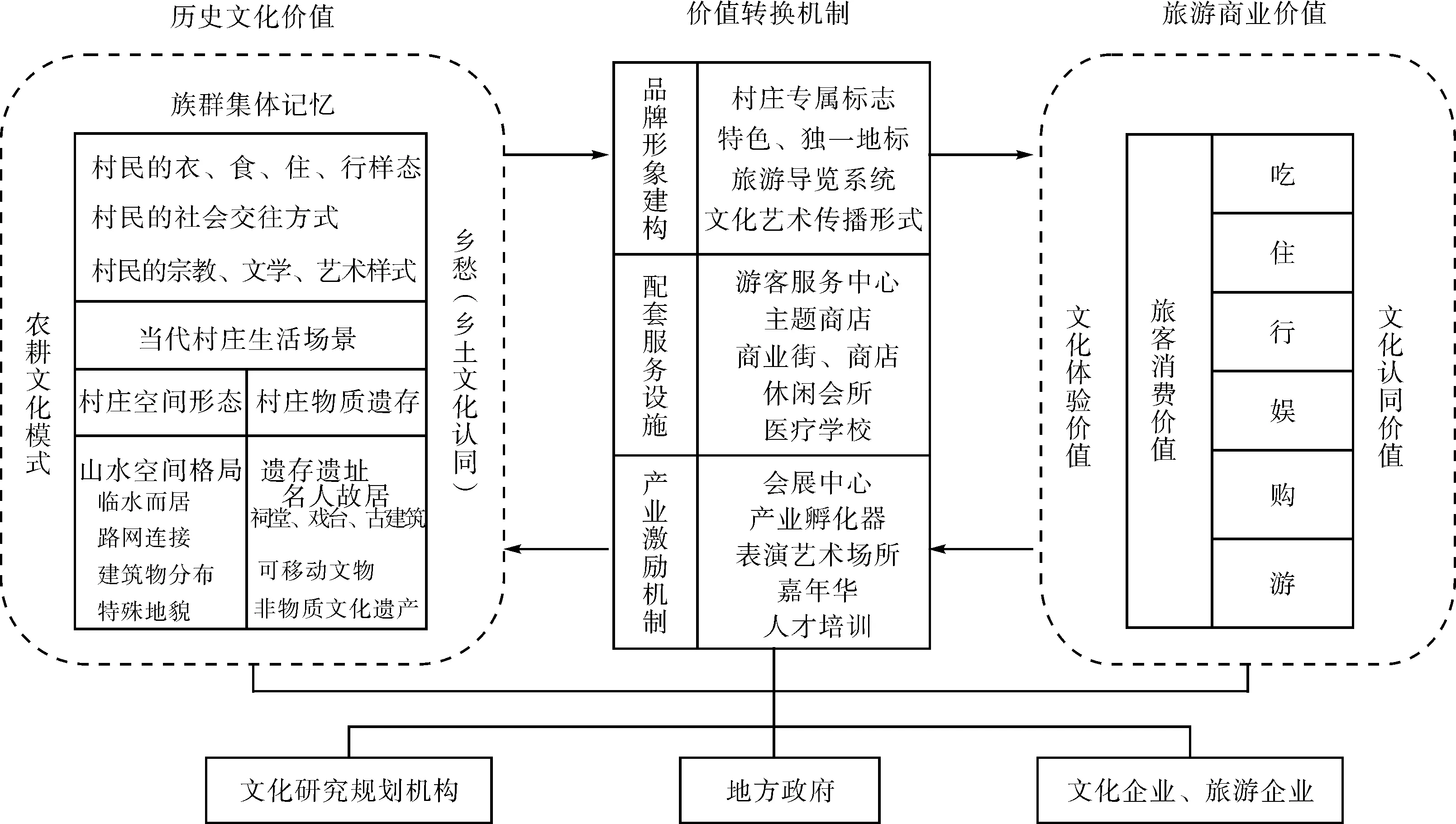

(二)乡村文化和旅游融合,促进文化资源转换为商业价值

作为旅游目的地的乡村,是一种包含了乡土观念、族群记忆和农耕文化模式的综合性文化价值体。这些文化价值和历史价值,借助于物理空间、生活方式以及品牌形象、配套服务设施、产业基础设施等价值转换系统,实现了从文化资源到商业价值的转换,而商业价值又通过文化体验再生产文化资源和文化认同。其转换逻辑参见图2。

图2 乡村文化价值的转换逻辑

在这一价值转换过程中,文化符号成为连接文化资源与旅游价值并推动其转化的中介。符号作为全部人类行为的外在表现,是文化价值的表征,乡村文化资源本身具有符号化的形式。对于旅游者来说,文化消费也是符号消费。借助于特定符号,乡村所承载的农耕文化价值得以表达、传递、转换和储存。乡村记忆根植于地方和社会经历中,个人情感和社会环境共同构成的记忆往往成为维系地方和人的重要纽带。在乡村这一文化场景中,游客能感受和体验当地文化符号所承载和所表达的传统农耕文化信息,村庄符号所传递的文化信息通过表层的所指和内涵意义的能指,与旅游者关于自然、生命、历史、情感和民族国家等方面的理解相联接,转换为深层次的文化体验,从而完成了从文化价值到旅游商业价值的转换。

传统村落记忆承载着文化传统和乡愁情感,具有文化规约、社会认同、心理安慰与心灵净化的功能。乡村旅游作为文化体验活动,是保持记忆、维系乡愁的载体。乡村源于自然地理的建筑组合、空间布局形态和农村生活场景,蕴含着千年农耕生活方式积淀和东方智慧传承。在乡村特有的聚落空间之上,承载着民居日常生活、宗教文化活动以及乡土哲学观念、历史脉络与文化传统等象征意义系统,共同构成了乡村旅游综合体。游客一旦进入由乡村空间所建构的“意义场域”,就会在体验农耕生活哲学、伦理道德、宗教习俗和独特审美趣味的过程中,完成农耕文化符号的编码、传播、接收和解码。乡村不再是简单的物理空间,而是可以解读的“文本”:它向旅游者展现的不仅是作为景观的美,同时也展现着中华传统文化的“叙事力量”。因此,乡村聚落也是基于物理空间之上的农耕文化价值场域。在村庄文化符号通过旅游系统转换为经济价值的过程中,文化符号同时又进入审美再生产系统,完成了乡村文化符号的再生产。推进乡村文化振兴,也正需要借助于产业价值和文化价值的双循环生产机制。

例如,位于湖南岳阳的张谷英村是中国传统乡村样貌与耕读传家传统的典范。张谷英村已经有600多年的建村历史,是目前我国保存较完整的明清时期江南民居古建筑群,现存建筑主要由明万历年间的“当大门”、清乾隆年间的“王家塅”、清嘉庆年间的“上新屋”三部分组合而成,村落群建筑总面积达5万多平方米。2003年,张谷英村被评为中国历史文化名村。张谷英村聚族而居,以“天井”为独立单元居住家庭,以天井结构而成“围屋”形成宗族形态,体现着中华传统农耕文化的宗法社会特征。张氏家族尊奉孔孟儒学,在祠堂中悬挂着“世业崇儒”的祖训。从建筑外形来看,张谷英村设计精妙,整个村落就是一个大围场,屋与屋无缝对接,几乎户户相通。聚族而居的生活方式和重孝义、睦邻里的生活哲学让整个张谷英村四处散发着和谐、安宁的气息。当游客徜徉于这样的环境中,体验着乡村的生活习俗与生活节奏,整个村庄场景有利于激发深藏于游客内心的“乡愁”。乡村旅游为张谷英村带来了直接的经济收益。2019年国庆长假期间张谷英村景区接待游客6.8万人次,带动本地旅游经济收入约1400万元。2019年,全镇接待游客200万人次以上,综合总收入超过21亿元。

四、乡村文化和旅游融合发展的分类逻辑

(一)在城市化的大背景下重建文旅融合和乡村振兴的规划基准

当代乡村文旅融合和乡村振兴,是以工业化特别是城市化为“镜像”来定义的“文旅融合”和“乡村振兴”。不论是乡村文旅融合还是乡村振兴,都不是要简单地恢复传统农耕时代的生产生活方式,也不是单纯地对村落空间形态的改造和生活环境的美化,而是要在工业化和城市化的大背景下重新定义乡村建设和发展的目标和路径,是要在中国工业化和城市化的大背景下重建乡村发展规划的基准。

首先,必须正视城市化大背景下中国乡村整体弱化的基本趋势。以东部发达地区乡村萎缩为例,有学者统计,上海在20世纪90年代后期约有6.6万个自然村,到2016年第三次农业普查时的数据是29941个,在不到20年的时间,减少了3.6万个自然村。江苏在2006年前大概有25万个自然村,到2016年剩下17.5万个,十年间自然村减少了7.5万个。政策规划者必须清楚,在当前中国快速城市化的进程中,“乡村文旅融合”和“乡村振兴”,只是工业化和城市化整体进程中的一个重要部分,无论是农村居民向城市的转移还是农村居民的“就地城镇化”,都面临着大量传统乡村被荒废以及大量传统村庄空心化等困境。这一基本趋势体现在规划原则上,就是乡村发展规划总体上要适应城市化进程的基本趋势。

(二)明确乡村分类规划的基本原则

国家《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》明确提出,要顺应村庄发展规律和演变趋势,根据不同村庄的发展现状、区位条件、资源禀赋等,分类推进乡村振兴规划,不搞一刀切。乡村文化和旅游融合发展也应该根据不同类型条件进行分类规划。

第一,对于聚集提升类村庄,着眼于长远目标,强化文旅融合规划引领。这类村庄人口结构稳定,文化资源、人力资源、农田资源和空间资源相对丰富,具有立足乡村特色文化进行乡村旅游开发的潜力,需要进一步聚合文化、旅游和商业等多种资源,打造乡村文化旅游品牌。如陕西咸阳礼泉县袁家村,该村坐落于关中平原腹地,是中华传统农耕文化的核心区。在自然村庄基础之上,袁家村形成了基于关中民俗文化的乡村旅游发展模式,并带动了当地农业、手工业、服务业等的发展。袁家村既有围绕河流、农田和道路布局而发展起来传统空间聚落形态,又有皮影戏、麦秸画、马勺脸谱、剪纸、秦腔、泥塑等多种传统艺术形式。这些根植于关中民居建筑、饮食习惯、风俗民情中的传统文化,经过产品开发转化为旅游者可感知的文化符号,连接起旅游者与华夏族群关于农耕文化传统和精神家园的集体记忆,构成了袁家村鲜明的旅游形象。袁家村还建立了民俗小吃一条街、民俗体验一条街、传统农家乐体验园等商业设施,完成了对传统文化的商业价值转换。根据咸阳市旅游局发布的数据显示,袁家村每年的客流量已经达到了600万。2019年国庆长假期间,袁家村接待游客更是达到89.5万人次。

第二,对于城郊融合类村庄,规划建设乡村文化旅游产业,升级乡村产业结构。这类村庄离城市比较近,居民受教育程度和城镇化的程度也比较高,其发展方向主要是承接城市人口的扩张和产业转移,它具有兴建文化旅游产业的基础,因此需要引入市场主体,进行文化旅游产业开发。如湖北孝感的桃花驿小镇,就是引入市场主体、创新乡村文化旅游产业的典范。

桃花驿小镇距离武汉市区约60公里,位于孝感市孝南区杨店镇。杨店自唐代以来就是重要交通驿站,因其每年初春时节驿站外桃林芬芳,被称为“桃花驿”。桃花驿具有临近武汉市的区位优势以及丰富的农业资源。2013年地方政府引入湖北卓尔文旅集团,将原本脏乱的村庄改造成拥有高档度假村、现代农业种植基地的新农村。文旅集团提供的数据显示,2018年,桃花驿小镇为当地村民直接提供就业岗位100多个,解决临时就业人口200多人的就业问题,并依靠现代农业种植业间接带动长期和临时就业人口近2000人,累计帮助当地农民增收1000多万元。截至2018年12月,桃花驿小镇已累计引进20多家优秀文、农、旅品牌企业,22家乡村产业振兴共建基地落户,并引入卓尔书店和儿童乡村体验中心,成为武汉近郊特色文化旅游产业基地。

第三,对于特色保护类村庄,深入挖掘村庄特色资源,规划建设特色文旅产业。这类乡村的文化资源往往具有排他性和不可复制性,可以形成旅游业的核心竞争力,有利于乡村旅游的可持续发展。

2018年,武汉大学课题组对青海省达玉部落村庄进行了调查。该部落位于青海省北部,是由不同地域的藏民群体汇聚形成的一个原住民游牧部落(村庄),系青海藏族游牧部落“环海八族”之一。2012年,达玉部落文体旅游产业发展有限公司成立,公司整合达玉部落的藏族民俗文化、宗教历史文化、游牧文化、草原文化等资源,开展特色民族文化体验游、宗教观光、草原休闲、草原露营等业务,建立了达玉环青海湖自行车旅游综合服务基地、达玉部落景区、达玉环青海湖驿站(4个)、达玉部落藏民俗文化创意服务基地、餐饮中心及游乐场等,还定期举办达玉风马音乐节、达玉部落草原音乐节等大型旅游节庆活动。2017年,接待游客人数达31万人次,营业收入达960万元。目前,公司有长期员工70余人,旅游旺季时聘有临时员工300余人,这些员工基本都是本地村民。达玉部落文体旅游产业的发展,不仅增加了当地村民的收入,有效解决了当地年轻人的就业问题,同时也促进了当地对于藏区特色文化资源的保护与弘扬。

第四,对于搬迁撤并类村庄,重点做好并入城市发展规划的前期研究。这类村落普遍处于偏远山区,人口稀少且耕地不足,且缺乏特色资源,公共设施建设成本高、效益低,需要进行迁移合并。武汉大学对2013年以来的湖北省“绿色乡村”的调查表明,仅有部分村庄由于拥有良好的文化遗产资源或区位条件,拥有与城市生活方式“反向互补”的价值形态,因而具有建成“风貌古朴、功能现代、产业特色、文化复归”的现代乡村的潜质,而大部分缺乏独特资源禀赋和发展空间的村庄,将会随着城镇化的进程、村庄人口迁移城镇而逐步“空心化”并最终消失。预计到2035年我国基本实现城乡一体化经济结构之前,这一过程难以停止。

五、简要结论

历史文化是中国精神世界的根基,我们对民族性和国家的一切追问都存在于以农耕文明为基础的乡村田园中。乡村振兴,是坚定文化自信的基础。从这一层面上来理解国家乡村振兴战略,才能深刻理解乡村文旅融合和文化振兴政策的价值意义。也正是在中国城市化进程的大背景下,乡村文旅融合和乡村振兴被赋予了新的时代内涵。

乡村文旅融合规划和乡村振兴规划不能离开工业化和城市化的宏观背景。乡村文化旅游的发展,加强了城乡经济的互动性,加速了城乡资源的流动性,实现了城乡生态的互补,有助于实现城乡一体化发展。以乡村文化旅游为导向的特色小镇建设,有助于保护和传承乡村文化和地域文化,发展特色产业,实现“产城一体化”。乡村文旅融合规划,必须与特色城镇规划相协同。中国未来城市化格局,将是城市、乡村与小城镇协同共生、双向流动的发展之路。

注释

①李乐成、施真强主编:《湖北最美乡村:绿色幸福村》,武汉:湖北人民出版社,2016年,第1页。

②邹统钎:《乡村旅游推动新农村建设的模式与政策取向》,《福建农林大学学报(哲学社会科学版)》2008年第3期。

③刘沛林:《新型城镇化建设中“留住乡愁”的理论与实践探索》,《地理研究》2015年第7期;李莺莉、王灿:《新型城镇化下我国乡村旅游的生态化转型探讨》,《农业经济问题》2015年第6期。

④鲁明月:《乡村振兴背景下乡村文化与乡村旅游的融合发展研究》,《科技经济导刊》2019年第21期。

⑤张巧运:《浴“难”重生:一个羌族村寨灾难旅游和遗产旅游的案例研究》,《民俗研究》2014年第1期;张小军、吴毅:《何谓旅游?——旅游人类学视角的思考》,《旅游学刊》2017年第7期。

⑨马丁·雅克:《如何理解正在崛起的中国?》,2020年4月20日,http://www.163.com/dy/article/FB06F3L105 16K767. html,2021年6月20日。