追忆我在复旦大学历史系的老师和同学

俞兆鹏

1956年9月至1961年8月,我在复旦大学上学五年。这五年时光,对我的人生产生了深远的影响。那时候复旦大学历史系可谓名师荟萃,大家云集。老师言传身教,同学互相学习促进,塑造了一个学术氛围浓郁的环境,至今令人十分怀念。如今我已是耄耋之年,想把对老师们和同学的回忆写出来,以飨读者。

校园在大力发展,一派欣欣向荣

1956年初,中国的农业和私营工商业的社会主义改造已基本完成。这时,毛泽东主席认为,新民主主义时期的大规模阶级斗争基本结束,我国开始进入社会主义社会,今后工作的重心应转向经济建设。在1956年1月20日中共中央召开的知识分子会议上,他又指出:现在我们要搞科学、搞技术革命,要在较短时期内造就大批高级知识分子和更多普通知识分子。同年4月,他又提出“百花齐放、百家争鸣”作为繁荣和发展社会主义科学文化事业的指导方针。为了适应国家发展形势的需要,1956年高考扩大招生名额。我就在这一年的8月考取了复旦大学历史系。

复旦大学历史系1956级共有85名学生,其中极大部分是调干生,应届高中毕业生只有10多人。当时国家并不富裕,粮食实行计划供应,但却优待大学生。我们读书不用缴学费,还每月发给12.50元的伙食费,吃饭不定量。经济困难的同学还可分别申请每月2元、3元、4元三等助学金。

当时,复旦大学的校园并不宽大。我们年级住在学生宿舍10栋。学生宿舍四周以竹篱笆当围墙。学生宿舍与教学区之间还隔着大片荒地,为扩建校舍正在大兴土木,平整土地时常会挖出棺材和尸骨。后来这里新造了物理二系的原子能楼。

随着高教事业的发展,尤其是“双百方针”的提出,当时的政治环境空前轻松。人情振奋,教师积极讲课和进行科学研究,能自由地发表个人的学术见解,学生也努力学习,深感自己责任重大,前途光明。

当时历史系共有50多名教师,其中有14名教授、2名副教授。在复旦大学历史系,大师级的著名教授特多,学生们为此感到自豪,对老师十分崇拜,上课皆能专心听讲,老师们也各显风采,令人难忘。

左图:1956年10月30日,刚入学不久的俞兆鹏:右图:2021年9月8日,俞兆鹏近影

老师们风采各异,专业造诣深厚

原先历史系主任是著名的中国思想史专家蔡尚思教授,后来系主任换成了中国历史地理权威专家谭其骧教授。

给我们上“中国历史文选”和“中国经学史”课的是周予同教授,他是我国著名的经学史专家,曾任复旦大学教务长。他身躯微胖,口才很好,上课时常穿着一件青灰色长衫,头发梳得光光的。当时全国高校尚无统编教材,他上课前先发给我们油印课文,讲课时总要在黑板上把大量资料抄给学生。除了讲课,他更重视给学生介绍学术动态和学习方法。他说研究历史必须懂得天文学、地理学、地质学、古生物学、人种学、民俗学、考古学、建筑学、文学艺术、哲学、古汉语、外国语,并具有一般的自然科学知识。他鼓励同学们努力学习,争取成为历史学家,他常称学生为“小专家”。他说学历史大有可为。记得1956年11月2日下午,他曾向同学们介绍中国科学院历史研究所的12年(1955—1967年)远景规划:综合大学将有历史系学生7500人;将培养综合大学教授600人、讲师700人、留学生575人(其中2/5培养成博士,3/5培养成副博士研究生)。周予同教授有个美女助教贺卓君,她在给学生上辅导课时,因见许多学生年龄比她大得多,常羞得满脸赧红。

同学们最喜欢听周谷城教授讲课。周谷城先生著有《中国通史》和《世界通史》两部大书,又是毛泽东主席的同乡、同事和老朋友,名气极大。他来上课时,总是西装革履,有时还提着手杖,洋气十足。他有着浓重的湖南口音,但说话很风趣。他给我们上“世界上古史”课,一上来就以缓慢的速度一字一句地念讲稿,便于学生笔记,讲义十分精简,也不需要解释。念完讲稿,他就海阔天空地给学生讲学术动态和自己的见闻。当时他正与人开展形式逻辑学的辩论,曾连续发表十论形式逻辑的文章来批驳论敌。在中国古代史分期问题上,他既不同意范文澜的西周封建说,也不赞成郭沫若的战国封建说,认为西汉还是奴隶社会。这里我们不论其观点的是非曲直,其学术研究的独立自主精神是令人敬佩的。周谷城先生知识渊博,有时还大讲他对甲骨文的新见解。他常以“博大精深”四字来鼓励学生多读书。1957年3月21日毛泽东主席约见周谷城谈话,次日上午上课时,他就向学生讲他与毛泽东会见并一起游泳时的细节,非常有趣。

讲“世界中古史”课的是耿淡如教授,他形象慈祥,为人低调,自称是北京大学历史系齐思和教授的同学。他上课时,先一板一眼地念完自编的讲义,让学生记录,然后再进行解释。他所讲内容全是自己的研究成果,绝不人云亦云。讲“世界近代史”的是程博洪副教授,湖南人,据说是程潜的儿子。他身材不高,声音粗豪,讲课极其认真用力,有时讲得满头大汗。讲“世界现代史”的是靳文翰教授,他瘦高个子,讲授的内容也很丰富。

给历史系1956级学生讲课的大教授还有王造时、陈仁炳、田汝康、陈守实等。王造时是著名党外民主人士,是1936年因抗日救国而被国民党反动派投入苏州监狱的“七君子”之一。他精通欧美历史,为我们讲授“美国史”和“黑格尔历史哲学”。陈仁炳也是著名党外民主人士,又高又胖,为我们讲授“英国史”。田汝康教授又胖又黑,还戴着黑色宽边框眼镜,他为我们讲授“印尼帆船史”,实际上是讲东南亚交通史。他学问兼通中外,讲课时引用文献资料丰富,使我们大开眼界。陈守实教授形象干瘦,他为我们讲“中国土地关系史”。当时新中国建立不久,老教授们对马克思主义理论还不熟悉,而陈守实先生却努力用马克思主义观点来研究中国经济史,态度十分严肃而虔诚。历史系还有一个大师级的教授胡厚宣,是我国研究甲骨文的权威专家之一,可惜他未给我们讲过课。

给我们讲课的还有许多中青年讲师。讲“中国古代史”的是邓廷爵、吴应寿两位讲师。邓先生讲课语调激昂,引用史料十分熟练。吴先生讲课时眼睛不大看学生,思想全部集中在讲课的内容中。讲“中国近代史”的是金冲及、胡绳武两位讲师。金先生年青有才,讲课嗓音清纯,条理分明,逻辑严密。胡先生戴着副近视眼镜,讲课水平也很高。后来,金冲及与胡绳武还合作写了《辛亥革命史》。赵人龙讲师为我们讲《中国农民战争史》,当时这是一门很重要的课程。李沨讲师讲“考古学通论”,还带我们去上海郊区马桥进行田野考古实习。朱永嘉讲师只给我们讲过一些明史的辅导课,他身材较高而虚弱,中气不足。还有一位徐连达讲师,虽未给我们讲过课,他治隋唐史,是我三年级时的学年论文指导老师,所以我记得他。

值得一提的是为我们讲“中国文学史”的中文系两位副教授赵松庆、刘季高。赵松庆蓄着覆颈长发和垂胸长须,一直穿着一件陈旧的黑色长衫,说话声音很小。但他学识广博,上知天文,下晓地理,学贯中西,懂多种外语,熟悉自然科学,论著写而不发。他无家属,夜睡地板书堆中,年纪不小,却还是个副教授,同学们把他看作是一个神秘的怪人。刘季高主要讲“中国文学史”后半部分,讲课水平也很高。

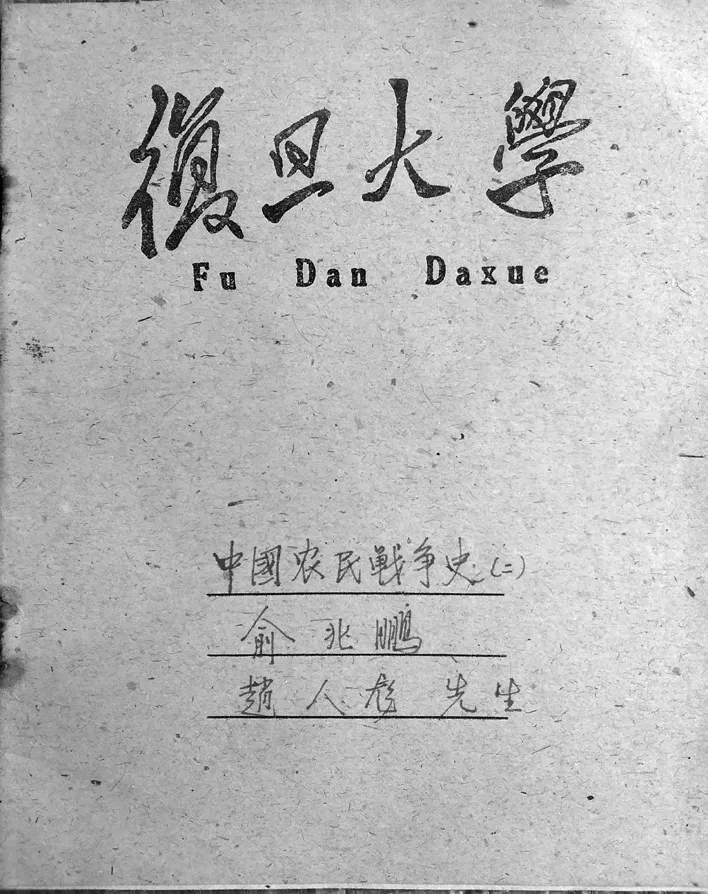

《中国农民战争史》听课笔记本

学校还常请客座教授来为我们讲课。如,曾请厦门大学王亚南教授来给我们介绍马克思的《资本论》,在我记忆中印象最深的是他讲级差地租的内容。又如,请浙江师范学院(现已并入浙江大学)的夏承焘教授来给我们讲宋词。他面色黝黑,带有浓重的温州口音。在他选讲的宋词中,最使我感动的是那首苏东坡悼念其妻子王弗的《江城子》:“十年生死两茫茫,不思量,自难忘……”学校还请外国专家来为我们作专题演讲。如,曾请一位苏联教授来讲“俄国史”。他用俄语讲课,旁有一男青年教师当翻译。又如,曾请埃及教授艾米尔来讲“埃及史”。他用英语讲课,旁有一位身材苗条、穿着淡蓝色士林布旗袍的青年美女当翻译,听说她是大科学家周培源的女儿,大家称她“周小姐”。

除了历史专业课外,还有公共课程。讲“辩证唯物主义与历史唯物主义”课的是樊莘生、薛维新,讲“政治经济学”的是郭景仪,体育老师是杨易植,俄语老师是朱宪伦、经少英。记得我们曾和经济系1956级的学生合班上“政治经济学”课,曾和历史系1957级的学生合班上体育课。体育课的训练项目很多,同学们学得最艰苦的是跳箱、木马、翻墙与垫上运动。在与历史系1957级同学一起上课时,给我印象较深的是他们班上的几位知名学生王知常、樊树志、姜义华等。尤其是王知常,外貌像个小老头,能说会道,十分活跃,他不修边幅,经常穿着一件脏兮兮的棉军衣。

除了基础课和外语、体育课属于考试课外,其他都是考查课,写一篇学习心得或读书报告即可。当时考试方式和成绩评定是学苏联的口试和5等记分制。记得在一次“中国古代史”期终考试时,我在题筒中摸到了两个考题:一是解释古文“微禹,吾其鱼乎”;二是当场画出春秋时期各国疆域图。结果我因画春秋各国图不够准确,只得了4分。体育课不及格要留级,尤其是规定学生必须通过万米长跑测试,记得在1957年12月29日上午,我竭尽全力,以49分钟跑完了万米,终于得到了及格。

同学们和睦相处,学习热情高涨

由于受到高教事业蓬勃发展大好形势的鼓舞,同学们学习都很用功。上课时大家都拼命地记笔记,唯恐漏记一句。每天晚上,大家一吃完饭便匆匆赶往图书馆或教室去抢占座位进行夜自修。图书馆中有开架阅览室,可随意取书自学。因为老师布置的课外读物极多,仅入学后头两个月中,被指定的参考书即达199本,其中30本为必读书,还要考试。为了使学生对古籍有感性认识,老师还组织学生参观“中国古代史史料展览”。同学们有大量书要读,个个忙得不亦乐乎!最典型的如王超同学常避开众人,不知躲在哪里日夜不息地读书,大家称他为“拼命三郎”。

为贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针,也为了锻炼同学们独立思考和自主创新的能力,基础课和公共课的老师常组织学生进行课堂讨论。事先每人按讨论题目写好发言提纲,然后在课堂上与自己观点不同的同学展开激烈争论。如“政治经济学”课曾举行题为“资本主义生产关系的物化”的课堂讨论,同学们就会事先去读马克思《资本论》中关于“商品拜物教”的内容。除了课堂讨论外,同学们还常在寝室里争论不休,互不相让。有的同学还写文章发表自己的新见解。如方格成同学竟在《文汇报》上发表了一篇为殷纣王这个亡国昏君翻案的文章。还有不少同学不满足于听课和考试,都想独立进行史学研究。如朱瑞熙同学曾写了一篇关于上海小刀会起义女领袖周秀英的文章,发表在《新民晚报》上。孙言诚同学常有独立见解。李谷鸣同学最喜舞文弄墨。我因见《旧唐书》《新唐书》《资治通鉴》中有关唐末黄巢起义史实的记载多有矛盾之处,便从1957年开始研究黄巢起义,后来写成《黄巢起义史》一书,成了我正式出版的处女作。

历史系同学还经常参加学校组织的文娱活动。当时学生会组织有国乐团,我曾参加《春江花月夜》古典名曲的演奏,主要是吹笛子或拉二胡。还有话剧团,历史系高年级学生曾演出过全本《秋瑾传》。历史系1955级学生中有两名业余画家王春瑜、陈达林,王春瑜还举办过个人的国画展览。

历史系1956级学生个个意气风发,同学之间相处比较和谐。有时在春花秋月之夜,几个知心同学常会躺在登辉堂(今已改为相辉堂)前的草坪上,望着天上星星,或高谈阔论,或抒发理想,大家一心只想当专家教授,成为工人阶级的知识分子。当时我也雄心万丈,曾发出豪言壮语,赋诗说“未来史家常自许,著作胜过司马迁”。这一切都说明当时同学们对自己期望很高,信心十足。

历史系1956级部分同学在登辉堂前大草坪。自左至右前排:杨根生、刘绵生、张启风、杨祖德。后排:俞兆鹏、史家定(摄于1957年3月31日)

我觉得,复旦大学掀起教学与科研的高潮,主要是在我入学的头一年。1957年夏季以后,由于接连开展整风反右派斗争和大跃进运动,学生们用了大量时间去参加政治活动和下乡下厂劳动,正常的教学秩序受到了严重冲击。虽然如此,但毕竟没有完全停课。从总体上看,复旦大学浓厚的学术气氛和教师们严谨踏实的学风的熏陶,仍对学生们产生了深远的影响。因此,至改革开放后,历史系1956级的毕业生中涌现出一批颇有成就的学者。如,朱瑞熙成了上海师范大学古籍研究所的所长、研究员,还曾被选为中国宋史研究会会长。李华兴成了复旦大学教授,后又调任上海社会科学院历史研究所常务副所长,他是研究中国近代思想史的专家。庞树奇成了上海大学教授,对重建和拓展社会学作出了重大贡献。王超成了南京大学教授、研究中国政治制度史的著名专家。孙言诚成了齐鲁书社的总编,编辑出版了大量具有学术价值的书籍,他自己也发表了不少论著。杨青联合国内著名学者创建了武夷山朱熹研究中心,并出任秘书长,他自己也成了研究闽学的专家,2014年出版了个人文集《古榕须根》。祝求是在宁波市广播电视大学任教,一生孜孜不倦地从事学术研究,2014年他以86岁的高龄还出版了《张苍水海上春秋编年辑笺》新著……

至于我,也成了南昌大学教授,发表出版了500多万字的史学论著,被评为江西省优秀研究生导师,还受中央文史馆之聘担任《中国地域文化通览·江西卷》的主编。