徐渭对水墨大写意的开拓

陈燮君

徐渭才艺卓绝,而一生命运多舛。他的天性狷介疏狂,遭遇坎坷,几度陷于疯狂,而这样的性格与命运,非但没有阻碍他的艺术发展,甚至能有助于将他的才华发挥得更加淋漓尽致。

徐渭在诗文方面先后师从季本、王畿,这两人都是当时的儒家心学大师王守仁的弟子,王畿发挥了王学左派『致良知』之说,提倡『从真性流行,不涉安排,处处平铺,方是自然、真规矩』,他的友人王慎中、唐顺之是著名的唐宋派文学家,唐顺之主张诗文要『直据胸臆,信手写出』。这些人的观点主张尽管都针对文学,但艺术相通,徐渭绘画中的放手挥毫、直抒胸臆显然也是受了这些思想的影响。

徐渭的个性决定了他对于写意画法有天生的喜爱,对于他的前辈陈淳,徐渭是十分钦佩的,在给陈淳的一幅作品题跋时,他由衷地写道:

陈道复花卉豪一世,草书飞动似之;独此帖既纯完,有多而不败。盖余尝见闽楚壮士裘马剑戟,则凛然若罴;及解而当绣刺之细,亦颓然若女妇,可近也。非道复之书与染耶!

不过,陈淳的写意虽然『豪一世』,但其神骨仍属吴门,是豪放中蕴涵文雅,洒脱中不失温润的,而徐渭则要追求更加泼辣不羁、自由自在的形式。就如有人将徐渭的水墨写意作品与沈周的比较,认为:『点簇花果,石田每用笔复,青藤一笔出之;石田多蕴蓄之致,青藤擅跌宕之趣。』(《山静居论画》)徐渭与沈周、陈淳的不同也正是他对水墨写意花卉技法的拓展之处。

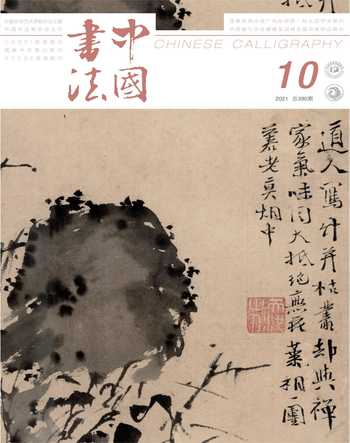

陈淳与徐渭都可以说是水墨写意的文人画,就文人画的层面上说,陈淳多田园风情,而徐渭多愤世嫉俗,比如他的题画诗多有诸如『笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中』『从来国色无妆点,空染胭脂媚俗人』『仙人何用闲掏耳,事事人间不耐听』等句。就写意技法的层面上说,陈淳尚是小写意,而徐渭则是大写意。水墨写意的技法早已有之,并非徐渭的独创,而能将其发挥到如此极致,以放纵简逸的寥寥几笔、痛快淋漓的水墨铺染,浑然天成地传达出物象的神韵,将写意变为大写意,则纵观画史,恐怕非徐渭莫属。『公安三袁』之一袁宏道在未闻徐渭之前,见到其署名『田水月』的画作,就感受到一股磊落不平之气,他曾谈及当时的感受:

后适越,见人家单幅上有署田水月者,强心铁骨,与夫一种磊磈不平之气,字画之中宛宛可见,意甚骇之,而不知田水月为何人。

可见徐渭大写意风格之强烈、鲜明以至于夺人心目。徐渭的绘画受到浙派画风的影响较大,因而较之于陈淳的用笔圆润醇厚,徐渭的用笔则显得锐利飞扬,挥洒酣畅中更见苍劲,体现出浙派笔墨精深坚实、气势犷野的特点。

徐渭的作品对于大写意花卉风格的确立,从内容到形式都贡献良多。首先, 他与陈淳一样,在题材上无论名花异草还是村花野草一视同仁,都可入画。同时,又有意识地用水墨作画,很少着色。对于自己对水墨的偏爱,他曾说:『奇峰绝壁,大水悬流,怪石苍松,幽人羽客,大抵以墨汁淋漓,烟岚满纸,旷如无天,密如无地为上。』可见他是有目的地追求充分发挥水墨的效果。其次,从技法上分析,水墨花卉的创作虽然代不乏人,宋代有牧溪、梁楷,元代有文人墨戏,明代有沈周、林良、陈淳,但徐渭既继承借鉴了前人的方法,又大胆地突破一切既有的陈法,将写意的风格发挥到极致,形成『推倒一世之豪杰,开拓万古之心胸』的格调。这种气势与胆魄,令许多后世的画家倾倒。此外,作为文人畫家,徐渭也喜欢在画上题诗,而他的诗题,多嬉笑怒骂,借题发挥,如画蟹则题『稻熟江村蟹正肥,双螯如戟挺青泥,若教纸上翻身看,应见团团董卓脐』; 画人掏耳则题『做哑装聋苦未能,关心都犯痒和疼,仙人何用闲掏耳,事事人间不耐听』,对于世间的不公与丑陋毫不留情,毫不掩饰地予以辛辣的讥刺与嘲讽,受徐渭影响的画家朱耷、石涛、扬州八怪以及现代画家齐白石、潘天寿等,不但是为徐渭的艺术成就所影响,在很大的程度上也是被他的人格力量所折服。

徐渭继沈周、陈淳之后将水墨花鸟画推向强烈抒发主观性情的新境界,因为与沈周、陈淳截然不同的人生际遇与禀赋,徐渭所特有的放纵、奇崛的笔墨形态散发出与前人以雅致、含蓄、冲和为主要基调的审美趣味迥然不同的格调,充满激情与活力,堪称中国写意花卉画发展史上的一个里程碑。

本文摘于澳门艺术博物馆编《中国书画家论丛·乾坤清气徐渭、陈淳书画学术研讨会论文集》,原文题为《铅华落尽时 清气满乾坤——陈淳、徐渭与水墨写意花鸟画的形成与发展》