不破不立有新法:徐渭对挂轴书法的视觉形式创造

刘正成

关键词:徐渭 形式 挂轴 以画入书 墨法

笔者在《挂轴:艺术书写成为书法主流》[1]中论述了挂轴书法的流行对明代书法创作和审美的巨大冲击。让我们简略回顾一下此前的历史。

汉晋以前,即书法艺术的前自觉时期,书法大多用于实用艺术的装饰。例如:岩画符号、甲骨文占卜、青铜礼器、兵器、诏版、帛书、宫殿文字、纪功碑铭、祭祀碑铭、造像题字、摩崖刻经、抄书、抄经等。

中古时期,书法在文字的实用过程中审美作用逐渐提高,在文献的抄写和阅读过程中,在纪念性建筑的记事和展示过程中,文字成了关注的中心,其书法的审美创造与观赏性变得越来越重要。在这个过程中,专业性的抄书手、抄经手、书写祭祀碑铭的书手,是最早的一批不记名的书法家。而个别经卷、碑铭的书写者署名,是书法家在审美创造中主体身份认同的滥觞。

晋唐以后,由于纸张的普遍使用,除了抄写、抄经等职业性书写行为外,文件与诗文书写成了所有文人的日常行为。于是,书法的艺术自觉性萌发并高涨,文人书法成为艺术主流。晋唐以后传世书法墨迹均为文人书写作品。例如:翰札、诗文手卷、册页、扇面等。除了文人实用书写后进入审美欣赏功能外,也有部分纯艺术书写作品,如唐代书法家的书壁和屏风陈设书法。南宋施宿《嘉泰会稽志》云:『(贺知章)尝与张旭游于人间,见人家好厅馆、好墙壁及屏障,或忘机兴发,落笔数行,如虫篆飞走,虽古之张(芝)、索(靖)不如也。』[2]这是纯艺术书法的滥觞期。但是,这种纯艺术书写的作品传播和流传范围受到局限,纯艺术书写的作品并未大规模进入社会大众的审美视野,这一时期的纯艺术书写只是书法艺术活动的支流。

明代中、晚期, 即嘉靖元年— 崇祯十七年(一五二二—一六四四),并后延至清康熙二十三年(一六八四)傅山逝世,是挂轴书法出现和流行的时期。前此时期,即元末和明初有少量小挂轴在居室中出现。文震亨(一五八五—一六四五)在所著《长物志卷五·书画十一·单条》中云:『宋元古画断无此式,盖今时俗制,而人绝好之。斋中悬挂,俗气逼人眉睫,即果真迹,亦当减价。』[3]明代自永乐(一四○三—一四二四)以来,一方面王朝制度松驰,另一方面苏州地区造砖业的发达,民居建筑的土木结构技术提高,高堂大屋在民间实现了普及。厅堂升高后,原先用于分隔厅堂内空间的屏风便相对显得矮小了,于是长条形的中堂、条幅经过裱褙后,直接挂在固定通顶屏风——通屏上了。明代万历时期,苏州、扬州一带商品经济发达,徽商、扬商、晋商汇聚于此,因其并不与文人艺术家打交道,只有通过书画商收藏字画,以附庸风雅、装点厅堂门面,同时也为交际官場、培养子女求学入仕而贿赂,于是,画商经营书画市场的主要商品便是这种纯艺术书写的挂轴。画店老板向书法家订货,向客户供货,或者按客户的要求向书法家订货,书法家按需创作艺术产品。文震亨《长物志》对明代中、晚期书画与市场、书画鉴赏与收藏等社会状态,做了很全面细致的古今比较研究和记录。柯律格《雅债——文徵明的社交性艺术》一书所引证和罗列的书画艺术作品在社会流转的情况,正是挂轴书画作品流行的某种艺术人类学背景。

挂轴书法作品特别是高堂大轴的幅面巨量增大,这一平面空间的改变首先导致了书写载体与书写工具的大变化,同时因长锋羊毫与产生巨大浸润效果的泾县青檀皮宣纸的运用,进而使书法创作在笔法、墨法、章法这三大技法上发生了适应性大变化。徐渭书法创作正是在这个变化过程中发生了独特的改变和关键性的推进作用。

徐渭弃唐取宋对笔法进行了破坏性的改革

挂轴书法的作品幅面的字形与点画呈数十倍以上增加,自晋唐以来王羲之、苏东坡、赵孟頫们所使用的鼠、兔、狼等硬毫短锋难以操作,于是使用羊毫、石獾、茅草等原料制笔便直接导致了书法点画与线质的视觉审美效果的改变,用一种通俗的说法是笔法变精致为粗糙。

吴门书家面临这种改变的基本态度是从唐人笔法的保守中讨生活,这种唐人笔法基本上就是由唐人所阐发和运用的王羲之『永字八法』。通过祝允明、文徵明、陈淳等吴门书家的作品来观察,他们的翰札、手卷等作品与赵孟頫传承『二王』法则是一脉相承的。但是,在挂轴作品特别是高堂大轴作品,唐人笔法显得非常拘谨,尤其是文徵明的大轴行书书写,非常小心谨慎,字字皆无放逸之笔,生怕越雷池半步。这些作品的用笔不仅充分体现了作品和单字由小变大后的掌控难度,亦是笔法点画视觉形态规范的束缚所致。祝允明无大轴,此可以上海博物馆所藏文徵明的高堂大轴《进春朝贺诗轴》,纵348.4c m,横105.1c m为例。以祝允明、文徵明为首的吴门书家,以高举赵孟頫复古主义的大旗,弃宋取唐,以唐人法则为圭臬,所以无法适应挂轴大字的新局面的状态。对唐对宋的笔法取舍区分,可以从文徵明和徐渭大量的论书言论中看得出来。文徵明论宋人书较少,论唐人书较多且赞亦多,而所赞多在笔法,最为重要的在正德三年(一五○八)端阳前二日书于玉磬山房的《跋赵鸥波书唐人授笔要说》。云:

昔赵鸥波尝言:『学书之法,先由执笔,点画形似,钩环戈磔之间,心摹手追,然后筋骨风神可得而见。不则,是不知而作者也。』今观所书唐人授笔要说,则益信然。至于笔法次第,非深知者未易言也。把玩之余,为之三叹![4]

陈献章(一四二八—一五○○)甚至用广东老家圭峰山的白茅草制笔,自称『茅龙飞出右军窝』,故号称『茅龙笔』[5],其字迹点画粗糙可想而知。然而,文徵明所贬低的『狂怪怒张之态』,又恰恰是徐渭别具只眼而取法的。他在《玄抄类摘序》中则几乎是针对文徵明所推崇的『唐人授笔要说』来了一个全新而透彻的拨乱反正。曰:

自执笔至书功,手也;自书致至书丹法,心也;书原,目也;书评,口也;心为上,手次之,目口末矣。余玩古人书旨,云『有自蛇斗若舞剑器,若担夫争道而得者』,初不甚解,及观雷太简云『听江声而笔法进』,然后知向所云『蛇斗』等,非点画字形,乃是运笔。知此则『孤蓬自振,惊沙坐飞』,『飞鸟出林,惊蛇入草』,可一以贯之而无疑矣!惟壁坼路、屋漏痕、折钗股、印印泥、锥画沙,是点画形象,然非妙于手运,亦无从臻此。手之运笔是形,书之点画是影,故手有惊蛇入草之形,而后书有惊蛇入草之影。手有飞鸟出林之形,而后书有飞鸟出林之影。其他蛇斗剑影,莫不皆然。[6]

显然,这种对『点画字形』与『运笔』的不同界定,自非一般书论家对笔法的解读,更近于创作实践真实。文徵明所谓的『态』即『点画字形』在徐渭看来只是『口目之末』,而非他所指出『运笔』则是『心为上,手次之』的『古人书旨』。换一句话说,徐渭用王阳明心学原理,阐述对『法』从『心』出的道理。这段书论序言,是徐渭弃吴门文、祝所尊的『唐法』,而进入苏、黄所尊的『宋意』的笔法论总纲。而徐渭论唐人书较少,议宋人书较多赞亦多,最典型的是收入《徐文长逸稿》卷二十四的《评字》。云:

黄山谷书如剑戟,构密是其所长,潇散是其所短。苏长公书专以老朴胜,不似其人之潇洒,何耶?米南宫书一种出尘,人所难及,但有生熟,差不及黄之匀耳。蔡书近二王,其短者略俗耳,劲净而匀,乃其所长。赵孟頫虽媚,犹可言也。其似操作数率俗书不可言也![7]

被吴门诸家所尊崇传授『二王』笔法的蔡襄和赵孟頫,徐渭则直言为『俗书』。《中国书法全集·徐渭》卷总计收入五十四件作品,有『四体』『五体』书长卷八件。在这些多体长卷中,尤以隆庆和万历初年之间(一五六七—一五七八)的六件多体卷,皆以宋人苏东坡、黄山谷、米芾三人为主,几乎未有唐名家体。除了偶有一二处颜真卿和《阁帖》中的魏晋人章草意思外,罕有唐人身影。其中尤以香港虚白斋所藏书于万历元年(一五七三)的徐渭早、中期之作《天瓦庵等四首四体卷》为例,基本上是对黄山谷和米芾的亦步亦趋。正是这些解构唐人笔法的长期努力,才促成了他在挂轴尤其是高堂大轴中具有原创价值的徐渭笔法。徐渭虽狂,但仍是一个具有自我批评精神的真人真性情。他在《题楷书楚辞后》对自己的楷书采取了否定的态度。曰:

慕子兰深博古器,而法书图画尤其专长。余书多草草,而尤劣者楷,不知何以入其目也?古语曰:『心诚怜,白发玄。』其斯之谓欤?

徐渭这种解构不仅是对唐人笔法的破坏,甚至也是对宋人笔法的破坏——應该有一种不得已而为之的创造性破坏的矛盾心理。所谓『楷劣』应该用一种分析的方法去判断,试以原藏于绍兴市青藤书屋的《初进白鹿表小楷册拓本》、现藏于故宫博物院的《礼部明公小楷册》来看,这种不取『二王』馆阁体而取锺繇的楷则也许是其科场屡北的原因之一,但却是一种非唐楷的新风气。祝允明也取锺繇《荐季直表》作小楷多得其形,而徐渭取锺繇则多得于意,并成功地引入他的大字行楷之中而自创新格。也许,这种创造连徐渭自己也未必具有其自觉意识,故留下『楷劣』之论。如果我们当下对这种艺术史进程缺乏客观而入微的观察和认知,你也会难以理解徐渭笔法的这种破坏唐法传统的必要性和创造的价值。

使用笔锋很长的羊毫笔是解决书写大字的主要办法,但是羊毫柔而软,给使转笔毫书写各种形态的点画造成极大困难。直到清代书法家也一直为使用羊毫书写大字头疼。书法家包世臣《艺舟双楫》中十分感叹。云:

古人用兔毫,故书有中线;今用羊毫,其精者乃成双钩。吾耽此垂五十年,才什得三四耳。[9]

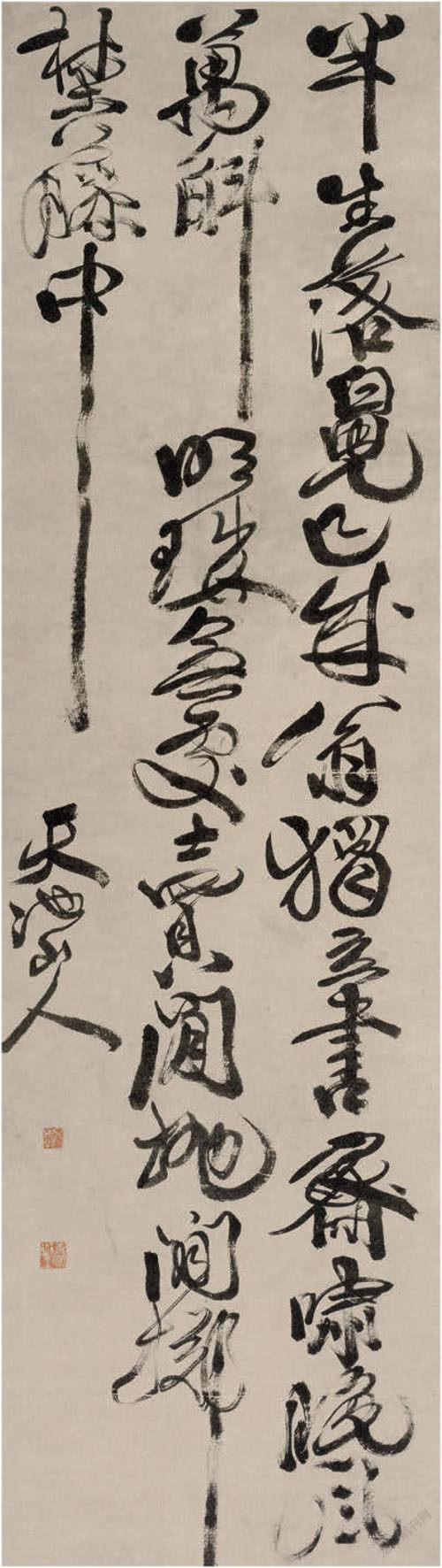

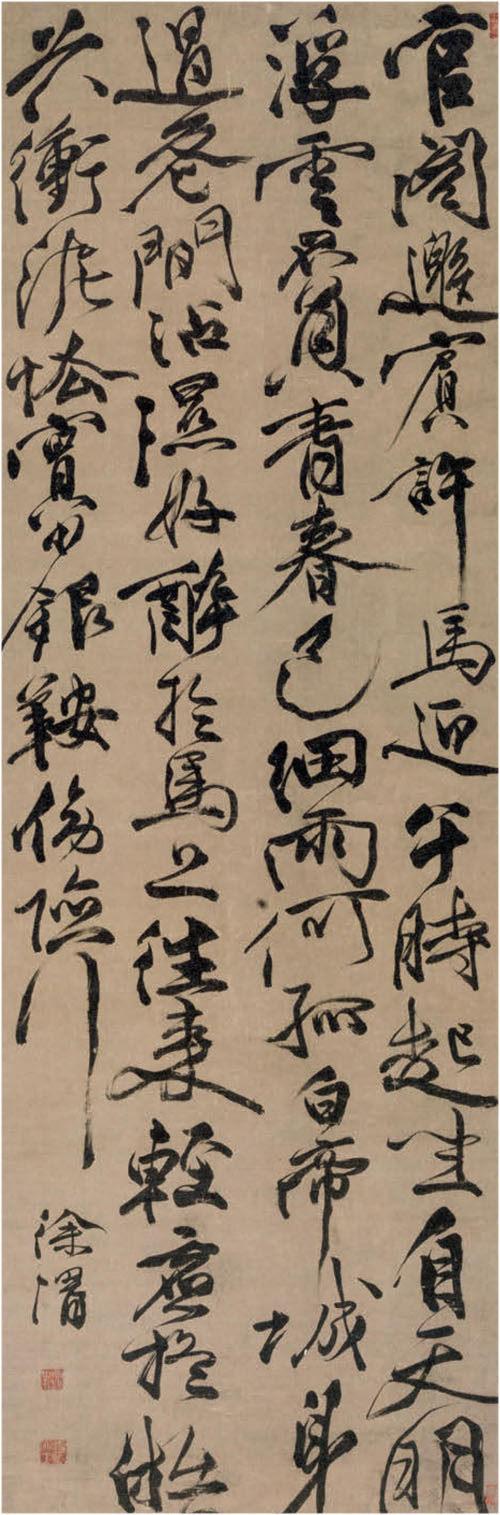

举凡徐渭的挂轴作品上海博物馆藏《一篙春水诗草书轴》,纸本,纵123.4c m,横59c m。挂轴中『抱月怀中』的『中』字长竖以几个顿点延续完成,占据整纸三分之一即同幅三个字的尺寸即超过40c m,从大小和点画形态来说绝对是书法史纸张书写上空前未有之笔法。其中绝大部分字的点画绝对远离王羲之的『永』字八法,在怀素、黄庭坚、祝允明草书绝对找不到的点画和侧锋使转方法,其中尤以『水』『眠』『傍』『神』『仙』等诸字离谱,如以唐法来论定皆为紊丝乱法的败笔。但是以这个中堂幅面视觉空间的构成关系来看,它又是合理的,它明显有节奏的快慢缓急,有力量的轻重虚实、有旋律快慢顿挫。这显然比我们前面提到的文徵明《进春朝贺诗轴》的视觉审美更富有变化。

徐渭在他的前期创作中挂轴较少,即使有也是幅面较小,如约书于嘉靖三十八年(一五五九)的《十六夕诗草书轴》,也高不足四尺。到万历八年(一五八○)六十岁以后的晚年,书写高堂大轴骤然增多,这应该就是他对笔法创造更为成熟的时期。如现藏宁波天一阁的幅高八尺的《白燕诗轴》和现藏青岛市博物馆的幅高丈二的《群望诗轴》,其行书的点画变轻逸为沉厚,他的点、横、撇、捺形态虽完全偏离唐法,甚至与善写大字行书的黄庭坚精致点画形态相去甚远,他却在高大的纸幅上用中锋行笔,笔实墨沉,字字雄峙,震撼而立,又如铁锤敲击,铿锵有力。这种笔法创造在吴门诸家眼中即是大逆不道,但他却是张瑞图、王铎、傅山、何绍基、沙孟海等一路挂轴新书风的开山祖师。

从传统笔法的开拓上来观察,现藏于无锡博物院书于万历十年(一五八二)左右的《李白横江词草书轴》,则是将王献之、张旭『一笔书』和传为创于蔡邕、成于王献之、唐太宗和武则天所爱的『飞白书』在一幅作品中融合一体继承改造,笔笔连属、笔笔飞白,蔚为大观。后继者王铎或有飞白,或有一笔书,皆未一统而成。

作品平面空间扩张后,书写工具毛笔的材质、大小及其使用方法均发生适应性改变,因此要用一种新的技法观和审美观来创作和审视书法作品点画与结字的视觉形态,这样才能更为深刻地理解徐渭在笔法和结字改造上所作出的巨大贡献。

徐渭变乱匀整行列开创了挂轴多种章法结构

挂轴书在明代中期流行以来,虽然作品幅面变高变大,书法大多仍然沿袭千年以来翰札简册书的竖成列、横成行的阅读式的章法结构进行书写。徐渭自己的一些小楷作品就是这种章法构成的典型。现藏于故宫博物院的两件一早一晚小楷书轴,分别是无记年而应归属于早期的《苏轼黠鼠赋行楷轴》,纵111c m,横30.5c m,计二百九十八字;款署壬辰即万历二十年(一五九二)的《欧阳修昼锦堂记行楷轴》,纵183c m,横48.5c m,计五百一十二字。一般的行楷小字通常会按卷、册幅式书写,这两件多字作品却写成挂轴,尤其是《欧阳修昼锦堂记行楷轴》高五尺多的挂轴,想必是应嘱点文的书写,徐渭只能按传统章法模式完成。尽管他有高超的点画书写技法和通篇行列的视觉处理能力,在不用打格的广大幅面上字字精整,气息连贯,行行端正,全幅无一气弱处,堪称精品。如果两幅作品并列置之厅堂展示,远距离观赏,不仅阅读困难,章法平面构成雷同且平淡无奇,久视之则有视觉疲劳感。

从晋唐宋元以来,传统的翰札、手卷纸张幅面很小,横平竖直的行列章法自然便于在手中阅读把玩。中、晚明挂轴书法出现后,特别是高堂大轴在当时苏州庭园居室中甚为流行。挂轴作品平面空间扩张数十倍以上后,横平竖直的这种翰札简册式章法排列在视觉审美上显得十分呆板。因此书法家都面临作品幅面变大以后,如何将晋唐以来经典作品创作中的经验进行转换,来处理大作品的章法构成问题,而徐渭无疑是属于第一个吃螃蟹者。徐渭毅然变乱文徵明式的挂轴章法结构,即打乱字与字、行与行的等距空间关系,使作品的视觉空间出现了如同绘画一般的奇异变化。

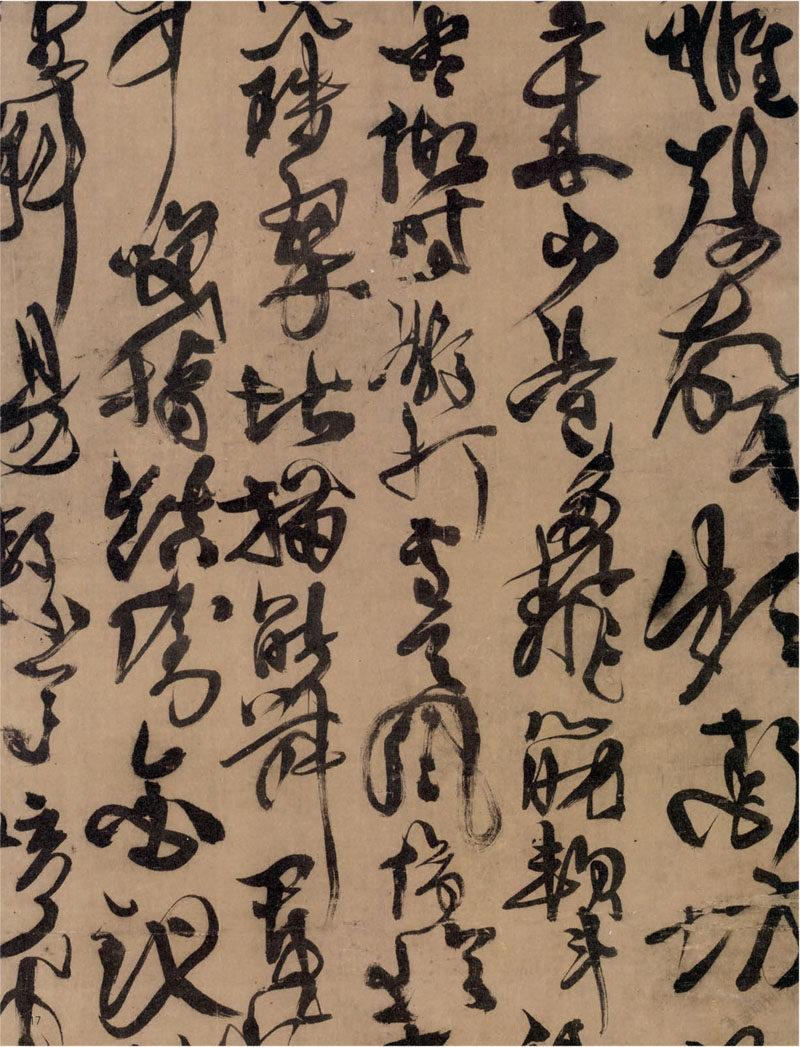

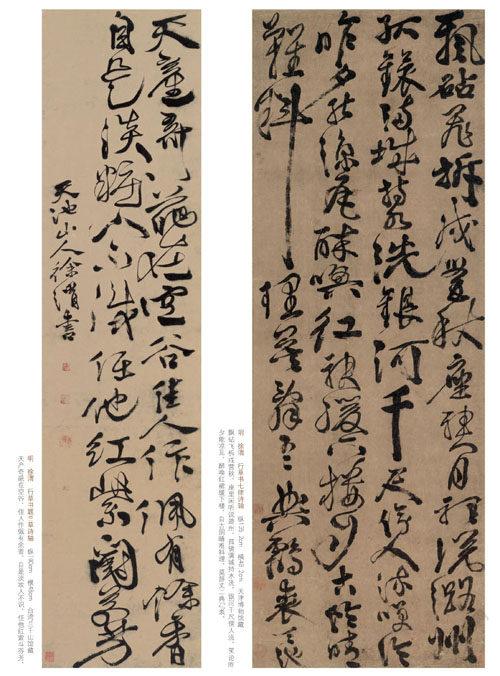

徐渭处理高堂大轴章法构成的第一种方法是以密破疏。这以均收藏于苏州博物馆的《代应制咏剑词草书轴》,纸本,纵352c m,横102.6c m和《代应制咏墨词草书轴》,纸本,纵353c m,横102.6c m为例。两件作品尺寸只差1c m,可谓相同大小的超级高堂大轴。沈伟考证:这两件尺幅几乎完全相同的作品均系代翰林院张元汴而作。万历九年(一五八一),张元汴在京翰林任上,徐渭去年因张元汴邀请赴京客其幕中,多有代作。所谓应制,即是如同当年代胡宗宪上的《白鹿表》一样,奉皇帝命令而作。两轴所收词皆出于《徐文长三集》卷十二,可见词是徐渭的、书是徐渭的,纸是太史张元汴的(徐渭哪里买得起这种丈二巨幅宫廷用宣纸),献给皇上的名义是太史张元汴的。这两首献给皇上应制歌功颂德的词,却全然没有阿谀奉承皇上之嫌,如同李白献给唐明皇杨贵妃的《清平调三首》一样,在歌颂一种美,即铸剑之美和造墨之美,堪称绝妙好词。所以这两件笔酣墨畅、美轮美奂的杰作传世于今,堪称一对翰墨国宝。这两件书作的艺术特色首称章法之美。徐渭之前,未见任何书家写如此大幅面如此密集的行草书条幅。这种章法的最大特点,不是让观赏者像传统审美那样触眼先去阅读它的诗文,而是像观赏范宽的《溪山行旅图》或董源的《溪岸图》或巨然的《万壑松风图》一样,是首先接受它无比密集而回环奇妙图式的视觉震撼力。徐渭用姿态万方、若雾若烟、飘飘欲仙的行草笔意,整幅密不透风,但又字字点画舒展优游,编织了一只巨大的具有魔力的线条之网,让你惊叹莫名。笔者曾三次专程去苏州博物馆才得以一见此二轴,但因当时并无高墙可以悬挂而窥全豹,只能手把轴头,心生云龙见首不见尾之叹。这种审美感受和在博物馆玻璃展柜灯光下观赏王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄稿》和苏东坡《寒食帖》时所完全不同的。以视觉感受为先导,再以阅读认知为深入,让你从视觉上、精神上,进而文化上完成复合型的书法艺术作品的审美。

再以《中国书法全集·徐渭》卷所收《春园暮雨诗》三轴,其实是同一诗文内容的三件作品为例,进一步谈谈徐渭章法创造。这三件作品幅式相近而大小不同,现分别在两家公藏和一家私藏。沈伟根据诗文和作品的款字分析考证,此三件挂轴皆略书于万历十八年(一五九○)春之同一天,徐渭应邀在他的学生陈守经家里吃饭前后书写。《徐文长三集》卷七收有几首同一时间段与陈守经飲酒并书画的诗。其中,苏州蒋风白旧藏本尺寸相对较小,纵166c m,横68c m,应是五尺中堂,款署『病起,过陈守经』云云,应是饭前即兴赋诗时所作行楷书。上博藏本最大,纵306.6c m,横104c m,这幅是一丈巨轴,款署『春初,饮陈守经海棠下时』,应是酒兴起时所作行书。故宫藏本大小居中,纵209.8c m,横64.3c m,亦属六尺大轴,款署『醉守经海棠树下时,夜禁颇严』云云,应是深夜醉后所作大草书。这三个大轴虽在同一天晚上书写,书写的又是同一首诗,却绝不雷同。首先是书体不同,饭前先写的行楷结构扁长,点画精细飘逸,字距行距均较宽松;饮中所写的行书结构变长,点画重拙朴厚,字距极度缩小,行距略显,如倾泻而下;醉后所写的大草字距行距几无空隙,用笔疾速,左盘右旋,多字连绵如一笔书,点画粗时多飞白,细时如游丝,通篇无字距、无行矩、无空白,却通透洒脱,如金花遍地。

三件相同文字,相近幅式,并几乎同时书写的大轴,作者运用不同的书体和字形长短结构、不同的点画粗细轻重、不同的行笔速度和墨法,创造了三个截然不同的平面空间构成即章法,创造出非凡的视觉张力和艺术感染力。这三件高堂大轴作品的谋篇布局,章法结构,可以说在祝允明、文徵明等吴门诸家作品中未见的,即使在徐渭之后的董其昌、张瑞图、黄道周、倪元璐的作品中也罕见。如果说徐渭的两件应制咏剑、咏墨大轴作品密不透风形章法启迪了傅山的话,这三件春园诗大轴以及北京辛氏旧藏《李白永王诗草书轴》的疏密对比章法无疑影响了王铎。这两位伟大的继承者王铎和傅山成功继踵了徐渭近于破坏性的章法开拓之路,并由王铎推进到一个空前绝后的高峰。

徐渭以画入书、由浓入焦创五色墨法

明代以前书画用纸皆用楮皮、桑皮纤维做的皮纸吸水功能较弱,没有一笔落纸见浓淡的功能。因青檀树是安徽宣州泾县当地主要的树种之一,而青檀树皮纤维粗壮而长,与当地的沙田稻草按四比六混合后能饱含水分,便使水墨因浸润而出现浓淡效果。与明以前的所有纸张都不同,为书画家提供了前所未有的创新条件。文震亨(一五八五—一六四五)《长物志》卷七《论纸》:『泾县连四最佳。』[10]沈德符(一五七八—一六四二)《飞凫语略》:『此外,则泾县纸,粘之斋壁,阅岁亦堪入用。以灰气且尽,不复沁墨。往时吴中文、沈诸公又喜用。』[11]『文、沈诸公』喜用的泾县这种『连四』纸,就是沿用至今的宣纸。

明代以前,基于翰札、手卷这种小幅面作品使用的吸水怪不强的皮纸,自王羲之时代以来千年时间,书法的经典用墨理论以苏东坡《仇池笔记·论用墨》为概括,既黑又光,是书法用墨的准绳。云:

世人论墨,多贵其黑,而不取其光。光而不黑,固为弃物;若黑而不光,索然无神采,亦复无用。要使其光清而不浮,湛湛如小儿目晴,乃为佳也。[12]

挂轴书法流行的早期,即使流行了吴门『文、沈诸公』喜欢使用的吸水性强的泾县宣纸,但在墨法上仍然沿用晋、唐、宋的既黑又光的古法。这样,在凸现视觉刺激性的大幅面挂轴书法的无差别浓墨运用,就缺乏观赏中色彩的节奏感,显得十分呆板乏味。于是,稍后时代两位伟大的画家徐渭和董其昌则破坏墨古法,董其昌用淡墨入书,徐渭则用焦墨入书,创造性地打开书法用墨的新时代。

唐代杰出的艺术理论家张彦远(八一五—九○六)在《历代名画记·论画体工用拓写》专门阐发了绘画中的墨法,即著名的『墨分五色』论。曰:

夫阴阴陶蒸,万象错布。玄化忘言,神工独运。草木敷荣,不待丹碌之采;云雪飘飏,不待铅粉而白。山不待空青而翠,凤不待五色而綷,是故运墨而五色具,谓之得意。意在五色,则物象乖矣。[13]

这种『运墨而五色具』之法,不仅是画法,亦通于书法。运墨不是『意在五色』,在『得意』而已。这种『得意』应该就是运用墨的深浅浓淡的变化,使之有『五色具』的艺术效果。时至今日,几乎所有西方的中国美术史论家,包括一直生活在西方文化环境中的华裔美术史论家,均因缺乏张彦远这个『墨分五色』的精論,无法感受和进入中国宋以后的文人写意画的审美境界,对书法审美,更是有感觉而无法跨进其审美门墙予以理性认知的主要原因之一。

宣城泾县青檀树皮和沙田稻草制造的宣纸出现,使书法作品的浓淡墨在视觉空间出现更多的节奏和韵律变化,于是,便有了唐以来绘画中『焦、浓、重、淡、清』这种『墨分五色』的新技法。用绘画形式手段处理作品变大后的书法墨法问题,这就是笔者曾经研究过中国书法美术化倾向在明清时代发生的重要变化之一。[14]可以这样说,画家徐渭是把张彦运『墨分五色』的理论运用于书法的先行者,他的『焦墨入书』破坏了苏东坡总结的『小儿目晴』的古典墨法,开启了挂轴时代纯艺术书法的一个视觉形式技法创造的新天地。

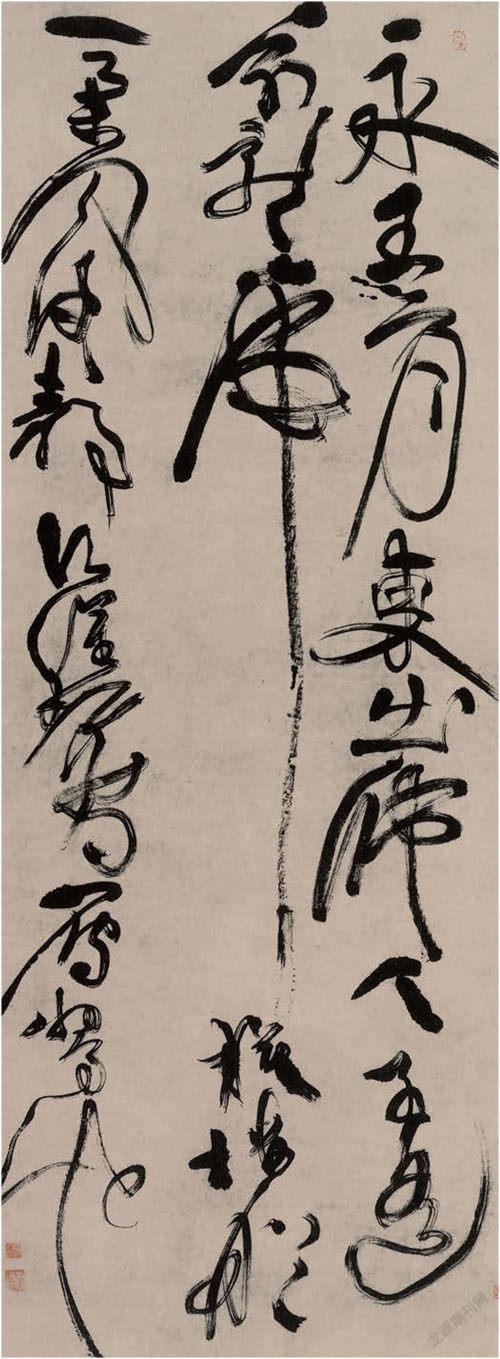

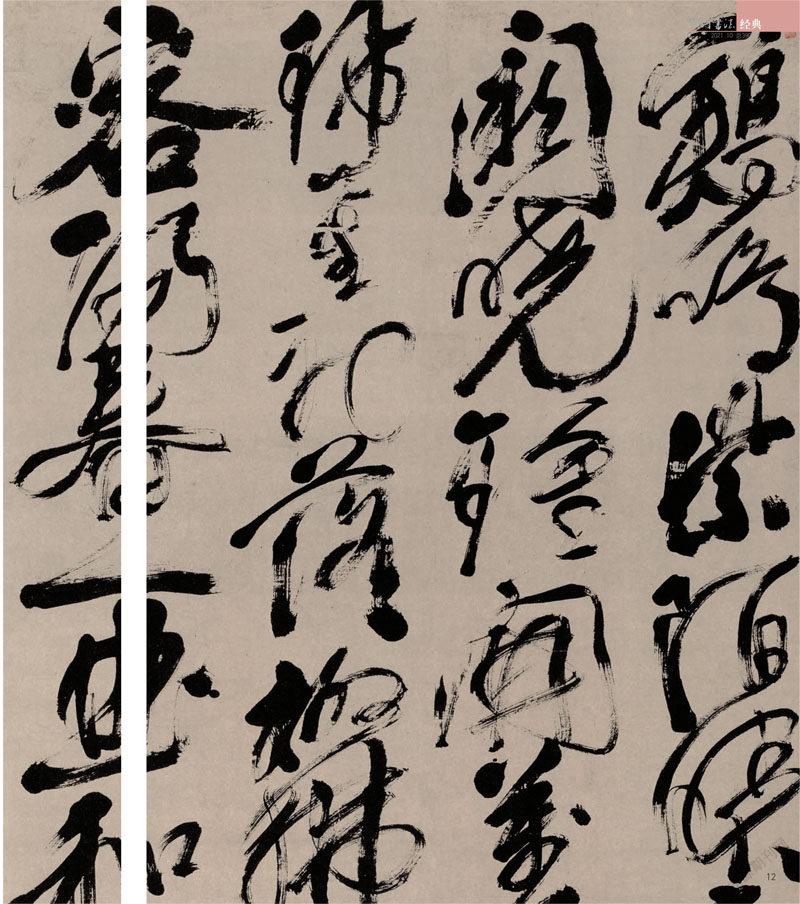

试以徐渭与董其昌草书用墨的比较来分析,他们有显然不同的墨法来创造『虚』的点画视觉形态。收入《中国书法全集·董其昌》卷的美国底特律美术馆所藏董其昌《张旭郎官壁石记草书卷》,几乎均用轻柔如禅翼的虚笔所书,其视觉效果如同飞白,然而并非飞白,是用含水较多的淡墨书写而成。没见徐渭明显用淡墨作书,而是用不渗水的浓墨、焦墨作狂草,从而创造出奇妙的飞白来。

如果说《春雨杨妃二首草书卷》的卷首开笔时还有一点淡墨的痕迹,十行以后皆用浓墨,后半幅基本是焦墨写成。后半幅三十行左右用浓墨、焦墨所写出的飞白书,真有云龙雾豹,天泉飞花的境界。徐渭的飞白不是淡墨书成的,恰恰相反是用浓墨、焦墨和渴笔以疾速的行笔书写的,达到高潮处行行皆是『一笔书』,左飞右挪腾蛟起凤。《白燕诗三首草书卷》落笔便是焦墨,第一个字就出现飞白,第二行开始,通篇皆以焦墨飞白书完成。有汉武帝《秋风辞》『秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归』的画面叠印,又有魏文帝《燕歌行》『秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜』的色彩幻化。这种以浓入焦的墨法还有秋风撕裂时而山谷盘旋,时而平野回荡的音响效果,堪称变幻莫测气家万千。最近有几位善于草书的名家在公众场合声称『已经超越古人』引起一片哗然,也令人费解。这句话没有全部错,从事书法的人数和写出作品的件数,的确是今非昔比;如果从经典书家和经典作品的高度与深度,也许是今不如昔?但是,分析艺术作品不能打包称斤两,而要一件一件具体分析。就在今日鼓吹『形式至上』的时尚中,参加『国展』作品大多以设计代替书卷的自然天机,有几件作品从视觉形式上超越徐渭的上述飞白狂草?也许你人狂、心狂、动作狂,但你诗不狂、文不狂、笔不狂、墨不狂,何来书狂?更何来狂草?

就徐渭的高堂大轴的草书作品来看,运用焦墨飞白的作品有现藏上海博物馆的《杜甫怀西郭茅舍诗草书轴》和现藏西泠印社的《岑参和贾至诗草书轴》,前者通篇飞白,如风吹白云霞光万道,如莲台花落目不暇接。后者是丈二巨幅的焦墨行草书,字大者径尺,字小者四五寸,纵笔挥写,大小差落,重者如铁柱撑天,轻者如浮云掠空。如果说到视觉冲击力,这种画如满架葡萄飘香,又如万岁枯藤挂崖,确实是既非晋唐、又非宋元的『真我面目』。这种墨法的继承者是傅山和齐白石。

作为画家的徐渭,他眼前的画会变成书,而眼前的书会变成画。幅面从翰札书写成几十倍扩大的幅面后,绘画的视觉创造无疑经过画家手与脑的转换,为挂轴书法的墨法创造出一些新的审美观念去适应它。如果说董其昌用浓与淡的墨法变化中寻求挂轴书的墨法轻逸空灵,徐渭即用润与枯的墨法变化中寻求其墨法的苍劲沉雄。徐渭这种用焦墨渴笔所创造的新墨法不是否定晋唐经典墨法的技巧,是挂轴书法大幅面作品空间视觉形式的适应性改变。这种墨法改变又是基于审美功能的变化而产生的,这就是书法作品从坐在书房拿在手里把玩的近距离审美,变成挂在厅堂的远距离审美感知所左右的。也可以这样说,正是重视墨法变化的视觉审美,才有了徐渭开创的没骨花鸟画一笔见浓淡的水墨大写意,从而受到石涛、郑板桥、吴昌硕、齐白石这些晚辈巨匠的顶礼膜拜。

一个简短结论:徐渭和晚明六家是明代书法的高峰

王世贞曾有所谓『天下法书归吾吴』[15]的论断,他是否看见过徐渭的书法,或是看过了并不予认同?不管处于哪种状态,有一点是肯定的,即徐渭及其书画艺术并不属于吴门时代。徐渭书法与文徵明所代表的吴门书法确实有相当大的不同,这种不同不仅在于艺术创作主体身份未经察觉的差异,而且在于挂轴作品纯艺术书写成为主流以后的视觉形式的破坏性、适应性的大改变。

明代以前,书法作品传统的审美方式是阅读把玩式,厅堂中的挂轴变成绘画作品视觉扫描加阅读把玩的审美模式,前者的要点在笔墨与神采的意境把玩,后者的要点在平面空间视觉形式的感知。挂轴书法使书法家的创作不再仅仅是自娱自乐的书房文玩和文人圈里的风雅事,为他人、为大众需要所创作的作品不仅在文字内容、作品幅式大小、特别是创作心理与审美模式上,都与宋元以前的传统极为不同。以文徵明为首的吴门书家为挂轴书法的视觉审美也倾尽全力去适应,但是囿于唐法终究没有跨出决定性的一步,这一步是由徐渭跨出去的。

徐渭在笔法、章法、墨法的视觉形式的新创造,开启了近古五百年来的书法大改变。如果可以说黄帝之史仓颉创造文字结构之美成为书法史开山之祖的话,王羲之『永字八法』和文人书法是书法史的第一次大变革,那么徐渭所领军的晚明六家挂轴书法的纯艺术书写是书法史的第二次大变革。鉴于晚明书法潮流延至清初的史实,近古书法史上概称『晚明六家』是大家熟知的(以年龄为序)董其昌、张瑞图、黄道周、倪元璐、王铎和傅山。所以,明代书法的高峰不是以文徵明为代表的吴门书法,而是以徐渭及其『晚明六家』为代表的划时代创造成为高峰。当代书法则是这个近古五百年新时代的延续。