孙一圣:在写作中,“曹县”成为人性的计量单位

欧阳诗蕾

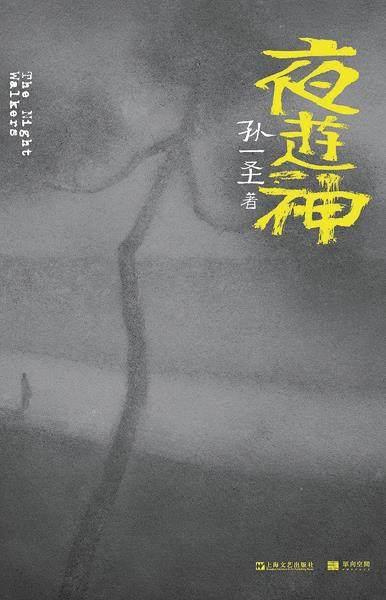

图/本刊记者 姜晓明

孙悟空在十里堡

孙悟空的名字只在寄快递时出现,在这个收获的秋天,作家孙一圣从北京十里堡给各地朋友寄出了许多本书——新出版的小说集《夜游神》。

无论是客居的北京,还是家乡曹县,在华北平原,一颗种子种下,便有收成的时候,无论是好还是歹。过去十年,孙一圣如在老家种地般勤恳地写小说,2016年出版的首部小说集《你家有龙多少回》引起了一些争议,被一些人诟病为“一部糟糕的先锋小说集”、对文学大师的拙劣模仿。五年后,孙一圣出版了第二本书,最近开始跑一场场相关的文化沙龙。

北京城里正值“北京十月文学月”,沙龙和讲座不少,有高校文学院的、出版机构的、各机关单位的,才华与声名在字词间流转。在孙一圣的新书沙龙上,读者在提问中说起同辈作家中那些闪亮的名字,他们中有些人作品获得了影视改编的机会,有些新人第一本书就获得了普遍认可。1985年出生的孙一圣才意识到年龄这件事,80后作家早已做出有分量的成绩,90后作家也已足够优秀。

“年轻的时候觉得我写不出来可以再写十年,但现在再写不出来就不行了,就得老老实实回去工作了,有一种人到中年的紧迫感。”孙一圣36岁,全职写作,生活里不善言辞,见生人拘谨。

《夜游神》一篇篇均产于北京十里堡租住的一居室开間,而在字里行间,作家依然锄犁着山东曹县老家人事变化的土壤。这本书收录着他从2016年至今的五部中篇小说和短篇小说,呈现了千禧年前后小县城一种原始的充满蛮力的生态,有性别生理特征的反转,有“枪”的隐喻,有归乡和妯娌间的抽丝剥茧,流荡着一个千禧年前后的县城漫游者。

“我认为在这个时代作者应该客居于他乡,才能获得写故乡的授权……离开故乡,像天空中的无人机一样俯瞰故乡。”2021年10月上旬,北京朝阳大悦城单向街书店《夜游神》的新书沙龙上,作家阿乙说起作家与故乡的关系,他比孙一圣大差不多10岁,说起两人之前在铁葫芦图书做同事的事,“我当时给他一个可能不太好的建议,我说,工作都是次要的,关键是要把自己的东西写出来。至今也是这样,孙一圣现在失业,我不知道跟这句话有没有关系。”

“这个时代有很多诱惑,有政治、有经济、有心灵鸡汤、有直播。我经常也受到诱惑,全是因为我的才能不够才保护住了我。”阿乙觉得孙一圣也如此,他对孙一圣诸多照顾,有种相惜,“我觉得他的运气也挺好,有很多朋友也在支撑着他。其实和我当时的处境差不多,好像我的生命中有一个导管,就需要通过笔、通过写作抒发出来……从这方面来说,孙一圣是一个很纯粹的写作者。”

离书店不远,就是孙一圣租住的十里堡,鲁迅文学院也坐落在十里堡。穿过一条细河,他骑单车十分钟就能到商场五楼的这家书店写作。书店里常坐着在愁眉苦脸中飞速敲键盘的作家、编剧、记者、编辑,在这儿,你很容易偶遇孙一圣。作家阿乙也很好认,他背着一个绿色帆布书包。有次他们恰巧坐在我邻桌,两位作家讨论着全职做纯文学从出版到谋生的艰难。

“在上海的酒店做服务生的时候确实也租过床位,那时候刚毕业,每个刚刚毕业的人都好不到哪去。”孙一圣语气温和。在决定开始写作前,他当过酒店服务生、水泥厂保安、化工厂操作工、农药厂实验员。在写作之后,他前几年还在断断续续地工作,为专心写小说,从两三年前开始全职写作。

在第二本书的新书沙龙上,活动场地书墙有整版的契诃夫、博尔赫斯、沈从文、胡里奥·科塔萨尔、胡安·鲁尔福、赫拉巴尔这些文学巨匠的作品,在墙上卡夫卡、海明威的海报和本雅明《写作条文十三则》的凝视下,读者提问环节的第一个问题,来者告白,“已经有那么多厉害的人写过那么多好的东西……没必要动笔”,“其实我对当代作家的作品一直都不是很感兴趣。”

孙一圣坐在椅子上,因拘谨而坐姿近乎乖巧,沙龙嘉宾作家阿乙、淡豹,编辑罗丹妮也同坐一圈,听来者的最终疑问——

“你们在写作的时候,会觉得自己写的作品是有意义的吗?”

为什么一定要写小说呢?

孙一圣很久没写读书笔记了,新书和随之而来的活动打乱了规律的生活。出差跑新书活动的路上,他白天想晚上争取写鲁迅《铸剑》的读书笔记,到晚上却作罢,“这几天太累,一点一点写完吧。”

几年前,林培源在北京读博时,也不时和孙一圣来单向街书店,和阿乙一起写作。在青年作家林培源看来,过去五年,孙一圣一直勤勉地阅读和写作,他读《红楼梦》读《聊斋志异》,读福克纳读契诃夫,常写阅读札记,这种几近苛刻的读书习惯像是孙一圣的一种自我砥砺的手段。

“事实证明,这样的训练卓有成效。在小说集《夜游神》,诘屈聱牙的长句、生僻字被隐去了,取而代之的是质朴的语言、平实的故事以及对小说叙事老练的掌控力。”林培源在书评《“曹县故事集”,或风格的崛起》中写道。

有时,商场的单向街书店几乎像文学小组开组会,孙一圣和写作的朋友们一人各据一点,对着电脑打字。青年作家周恺是孙一圣十多年的朋友,听孙一圣说过一个玩笑:几个人经常一块儿去写作,有一位女生写都市小说,“孙一圣觉得那个女生坐在那儿写,跟周围的氛围很融洽,但是他坐在那个咖啡馆,写曹县地里怎么收麦子,他就觉得特别的格格不入。”周恺说。

格格不入的场合并不少,哪怕在同辈写作者的同温层,他不是像林培源这样少年成名、凭新概念作文大赛出道的,也不是在高校文学院一步步上来的,他甚至是少见的、长期不具有写作自觉的文学青年,他从初高中开始有阅读习惯,但没有动笔念头,连最初写作的原因也少见——原本是抱着功用目的开始写小说的。

当孙一圣高考复读第四年、成绩依然只能上专科时,一心只希望儿子读个本科的孙爸爸也不好再说什么。2007年,孙一圣到郑州某师范专科院校读化学系,实习在上海某酒店当了一年服务生,毕业后回曹县老家,在爸爸介绍下到水泥厂当保安。保安当了半年,年轻人受不了。“当时跟我爸谈判给我一年时间,至少希望能够出去看一看,我觉得其他工作一年肯定挣不了什么钱,只能找找别的方式,想重拾之前看过的书,看能不能写出一些东西。”

孙一圣从曹县到了郑州,那是2010年,他25岁,在郊区租了间月租一百的房子,15平的房子有一床一桌,厨卫皆备。时间一点一点过,有时一字不出、有时才思泉涌,边看边写、边写边投,全部石沉大海,这么写了一年。当看到北京的铁葫芦图书的招聘信息时,他投简历,又挂了一篇小说。铁葫芦的负责人王小山,历史组主编、医生出身的阿丁,小说组主编、警察专科学校毕业的阿乙收到简历,给了他面试机会。就这样,孙一圣来到了北京。

到北京的第一年,孙一圣为工作没顾上写作,之后为了写作,工作得断断续续,“一开始我爸就跟我说过,他的家族观念是我们家基因就是这种,不是聪明也不是有天赋的人,如果想干好一件事,最好是集中全力干一件,这样做的时间长了,只能说有可能做到稍微比别人好一些。”

比起曹县和郑州,北京给文学青年的机会自然多很多。孙一圣的《而谁将通过花朵望天空》2012年发表在《天南》,同年被译为英文。他和好友周恺、余幼幼也是因为《天南》的活动认识的,彼此间的文学交流很多,谁出了新作,大家都分享看看,直到2016年孙一圣出版首本小说集《你家有龙多少回》,收到一些锐利的长篇评论:“一部糟糕的先锋小说集”、对文学大师的拙劣模仿……

“当时打击太大了,不过主要是反思自己,羞于给朋友看,觉得自己写得不好,更不说给读者看了。那段时间我不相信自己的感觉,好像又重新回到了高考复读多年的阶段。”孙一圣那时有不少未发表的小说,他继续写,没敢投稿,写完就放着不再管,也有些小说他耐不住寂寞,放到网上,后来又删掉。

“我覺得这两年一圣过得稍微好了一些,前几年他出第一本书卖得不好,有些评价也挺尖锐的,那个时候他精神压力比较大,生活的压力也大。因为他很长时间都没有工作,绝大多数时候都是没有工资的,发表小说也不是太多,可能一年四五篇。他不太爱去表现自己比较艰难的一面,我是没有办法想象在那样一个途径之下,怎么样去写东西。”周恺说。

“反正他是这样的一个性格,既自卑又自傲,有一些比较狼狈的东西,他是坚决不会去展露的,希望自己的整个形象是干净的。”

《夜游神》目前的反响还不错,周恺忙着自己的新书,还没来得及读,但读了孙一圣明年要出版的长篇小说。比起他们十年前刚认识时,孙现在的小说确实更娴熟了,“其实是一以贯之的。孙一圣确实是在自己文字世界里沉得很深的人,不会根据一时风向去做什么改变。”很多写作者在文字风格上是一种横向试探,尝试更多的风格。他写作十多年是在一条路上越挖越深,而不是说有什么样的转向和改变。”周恺感受最深的是孙的抠字眼,无穷地补充那些他看重的细节。

新书有两篇归乡的小说,没有作者偏爱的叙事游戏,无激烈情节,平缓又笔笔用力。作者描写多人在场的重要场景时,先按大全景铺画草稿,每个人围绕什么事、说了什么话,所有能想到的细节和对话全部写下。正式写作时,他再把草稿放一旁,在正式稿中榨取草稿,话里榨出另一层话,编织成篇。在角色言语的微妙摇移中、故事暗流中汩汩向前。

火车从北京出发,先坐到山东菏泽,再从菏泽坐大巴到曹县,再坐车回村,这是孙一圣自己的归乡路。小说下笔最流畅的,往往是回乡途中窗外的华北平原,开阔空旷。秋景如皴,冬日则冰脆,“天光像一大片一大片结冰的云,非常脆,路面安安静静。远处弯一点的路突然动了一下,掉下来一辆车。”

以曹县为计量单位,夜幕降临华北平原

一个个故事耕种在曹县的土壤,而曹县老家的十亩地则种着麦子和玉米。5月回村时,孙一圣给父亲看他将出版的小说集,父亲读到《还乡》生了气,这篇小说里亲戚间龃龉、父子如仇敌。父亲不懂小说,不知道小说都是虚构的,要求儿子将文中“爸爸”和里面所有人物都改成好人。儿子解释几次,最后只能口头承应。

十几岁时,家里专门给孙一圣打了个小镰刀,秋收时割麦子用。割麦子实际就三四天,但他印象中每年都割了两个星期,整天祈祷别下雨。整个麦收的记忆除了劳累,就是跟天气抢时间。这次回乡,父亲说今年天旱,麦子长得不如往年好,人手不够。“其实我已经很多年不回家,觉得科技已经发展得很好了,却还是要看天吃饭。”

2021年5月,曹县因棺材和寿衣、汉服成了频频上微博热搜的网红县。孙一圣在家收到许多朋友发来的曹县快手抖音视频。曹县火了,村里没什么动静,隔壁镇是棺材集群村落,也没什么动静,只有北京的朋友们在微博微信上热闹。

上中学时,家里没钱,但孙一圣和姐姐都要读书,父亲一边种地,一边想了个开灵车的挣钱门路,灵车往往是废车处理厂的报废车,运气好能遇上医院退休的救护车。父亲改装灵车改出了经验,车头焊铁皮牌,毛笔写火化车三个大字,车身环绕着白布白花,夏天和冬天生意多一些,平时一个月也就一两趟生意。火化车开了三四年,很多人来问,家里顺便开了寿衣店,方圆十里地都是他家灵车的辐射地。

成长这些年,父亲一直为了全家生计而奔波,让一家人的生活运转起来。孙一圣和父亲关系很好,父亲说什么,他也就做什么(除了这回改小说),最初高考是父亲的一句话,他就老老实实复读了四年。他信服父亲的话,“有时我也会想,他这么多年,如何在自己的家庭生活和社会关系中,不断去处理这种关系,面对我的多次高考失败,他可能已经开始有点疲惫了。”

在北京十多年,他觉得和很多人的关系都很微弱,反而和老家多年没联系的同学关系更紧致,“其实我比较喜欢这种家庭和宗族、农村的感觉。”他分不清是因为这种环境滋养了小说,还是因为自小的习惯,“县城和大城市的楼房之间人们不太说话,我反而觉得农村的家族关系比较亲切,不管亲戚间的别扭会不会对你造成伤害。人与人之间的伤害是不可避免的,不管是血亲还是邻里之间。我觉得人与人之间没有伤害,就没有真正的理解,都是矛盾的。”

每一次回乡,农村都变得越来越像镇上,镇则越来越像县,而县变得越来越像市。“曹县和农村也没有太多区别,就是公路多了一点,楼多了一点,我再去到郑州时,感觉郑州只不过是一个更大的曹县,我来到北京,又感觉北京就是比曹县大两轮的曹县。”他说。

图/本刊记者 姜晓明

和同样在农村长大的阿乙聊天时,阿乙说到乡村正在消亡,孙一圣才意识到,农村不再是以前村村不通的局面,而是随着很多打工者的返乡有新的变化,“之前我可能只写农村的事,后来觉得这样太封闭了。后来的作品,无论是写从乡村到另外一个乡村也好,还是从县城到城市也好,视野开阔很多,我也改变了自己写作的方向。”

在《夜游神》中,孙一圣依然书写着农村,但不再是农村本地人看农村的封闭故事,或外人景观化农村的刻奇故事,“是一个去过北京、济南或广东再回到家乡的人如何去看自己的家乡,经过了地区和时间的差异,比一直封闭在小地方写有很大区别。”因为疫情,5月的回乡是孙一圣两年来第一次回家,尽管农村在变化,但他写的人与人之间的关系——这种社会性的变化并不大。

在林培源看来,《夜游神》收录的五部中短篇小说中,同名小说可视为写给故乡的一曲挽歌,故乡不特指曹县,而指向以曹县为圆心向外拓展,含纳了菏泽、定陶、莱芜、济南、青岛等在内的广阔社会空间,甚至就是整个华北平原。这种空间上的延伸在《还乡》和《山海》中更为彻底,以一种舒展、平和的叙述基调,深入到了错综复杂的家族关系、社会网络以及夫妻生活。

林培源在书评中特别点出,文本相关联的《还乡》和《山海》,是整部集子里最为动人的篇目。但《夜游神》是一部焕发着强烈“小说感觉”的小说集,从中能看到孙一圣对传统说书、蒲松龄的“志异”故事的化用和复归,这使得小说在叙述现实生活的同时充满了摄人心魄的“鬼气”。

《还乡》不只是一个关于几位叔伯如何推诿赡养爷爷的故事,爷爷已苍老得像一根干柴,重复地说“多活一年多受一年罪”,叨念着自己将死去。“我”与妻子回乡又要告别,“我把钱数给爷爷,像一张一张烧冥币,不留余烬。”

生活里,孙一圣没遇过亲戚关系因财产与赡养老人而显得如此紧张,随着他这代人生育观念的变化,也许不会再出现那种大家族的复杂关系,“人与人的关系总会有别的东西来填充进来,这种利益让我们觉得憎恶恶心,是因为我们是亲属,我们血脉相连,怎能因‘利益改变,但人性是不会变的,血缘关系中也会有其他东西填进去。”

而现实蕴含的残酷,他只在成稿里放出来十分之一,因留白舍去的十分之九,他计划接下来在小说中一一释出。

“我是我身体里住的一只鬼”

“这两年他好像变化还挺大的,在一些场合更知道怎样应付,最早认识他时,就算参加发布会他也不怎么说话。”周恺说。

在小说文本之外,孙一圣几乎不会表露出任何对文学的野心。一位朋友说他对文学是“暗恋不朽”,“他对感情对怎么生活都很模糊,当生活过得一塌糊涂的时候,他也会去想该做什么工作。他好像只有在写作时是特别迷恋的状态,对其他东西都不那么坚决,其他时候都挺琐碎的,有时也挺无聊的。”

在采访的这个早上,孙一圣说到他在写小说的过程中一种对句子的理解,即应该怎么写句子。比如今天早上,在十里堡的家中刷牙时,孙一圣在镜子上看到一只虫子。他便想,如果这个场景要写进小说,这个句子应该怎么写?如果写:“我在镜子上看到了一只虫子。”这样写对吗。孙一圣说,这样写是不对的。应该写那一瞬间的反应,是这么写:“我在镜子上看到了两只虫子。”孙一圣解释说,虽然镜子上只有一只虫子,但是,因为镜子反射的原因,看见虫子的那一瞬间看到的是两只虫子。后面,也不需要再花费句子去解释实际上只有一只虫子,就让读者自己去感受就好了。“写小说的时候就需要写出这样经过思考的句子。生活里我划掉很多东西,写小说时绞尽脑汁也会想哪些东西可以写,哪些东西被我忽略了,抓准这个时机对我来说也非常困难,以前我可能只会写,镜子上有一只小虫,现在我的理解就不一样了,我会写第一时间的应急反应,镜子上有两只虫子,而且不对两只虫子做出解释。”

来北京写作的十多年里,孙一圣遇到的很多天赋很高的作者现在都不再写了,有的三十多岁结婚,被生活琐事牵绊,或生活拮据,无法继续写下去。他自己也写得艰难,各种生活的问题来阻碍。上世纪80年代也有许多优秀作家中断写作,“有些人是疲于生活,有些人就是兴趣转移,我应该是属于赖着不走的人。”他坐在单向街书店说,椅子旁是他的笔记本电脑。

“我一直属于又努力又学习不好的那种人,对自己一直不太确定,觉得自己什么人都比不上。可能是高中那种感觉的延续,高考考了五次还是考不好,自始至终感觉自己很笨,”他觉得自己一路走得磕磕绊绊,在写作之外,“现在我也是在绞尽……说绞尽脑汁有点矫情,我也是在努力地体验自己的生活。”

在新小说自序《我是我身体里住的一只鬼》中,孙一圣写道,虽然小说是虚构的,但是在小说里说真话是难能可贵的品质。除了真诚,还有不避讳,不避讳人的——特别是自己的——缺陷,甚至平时内心深处讳莫如深的顽疾。人自身是一潭深渊,只有通过人与人、人与物、物与物的状态才能窥见一点真貌。在写小说的过程中保持说真话是漫长的拉锯战,那些廉价的道理或情感很容易乘虚而入。因此,小说写作中需要时刻警惕。

新小说集中,同名篇目《夜游神》引起一些争议,小说中,县城高中有严重洁癖的年轻女教师毛毛,是男学生们性幻想及戏谑的对象,“我”借由毛毛的断指,慢慢知晓了毛毛的情感生活,这位被爱人抛弃又生活在家庭重压之下的女性,开始做性工作者。小说尾声的场景意味含混而颇具性象征,“我”拿着毛毛想要卸下戒指的小指,放进了自己柔软的口腔和舌头。文字的描述中,甚至能感受到作者关于颠覆的快樂,他细细摩挲着字句,小指与舌头在口中的搅动,征服感暧昧温柔。

但是,小说散发出男性蓬勃性欲的气息,令一些读者觉得不适。“这是一篇反叛的小说。最初触动我要写这个小说的是男性与女性的生理构造天然有别,我写这个小说的构想是颠覆这个生理构造,让女性变成主体。我想写一个就是以‘女性插入男性为主题的小说,前面不铺展这么丰富强烈的气息,结尾场景的颠覆力度就不强,我就是想写这个。”说话一直温吞、磕磕巴巴的他,忽然像倾泻般讲完所有的话。

“如果我要写一个主题性的小说,那一定是被这种反叛性触动。”他坐在接下来要继续写作一下午的书店,声音笃定。