道义与报偿:中国科学家在新冠肺炎疫情期间的应急科普意向

谢 宇,贾鹤鹏,罗 茜

(苏州大学 传媒学院,江苏 苏州 215123)

学界对科学家的科学传播行为有着广泛的兴趣[1],但很少有研究关注科学家在危机情境下进行科学传播尤其是纠正不实信息、进行科学辟谣的意愿。新型冠状病毒引发的肺炎疫情(以下简称“新冠肺炎疫情”)让学界得以在更加特殊的社会情境之下来调查科学家的应急传播意愿。充斥社交媒体的诸多阴谋论和网络谣言[2-3],严重阻碍着世界范围内的防疫举措。截至2021年10月24日,新冠肺炎疫情已在全球范围内造成超过2.42亿人次确诊感染和超过490万例死亡[4],世界范围内的疫情形势依旧严峻。科学家作为科学传播的第一发球员,是最具有可靠信息和理性判断能力的人群,而在这种危机时刻,科学家们积极地开展科普对于促进真实信息的流动和遏制谣言的传播具有重要作用[5]。因此,探究哪些因素可以促使中国科学家积极提供正确信息、更正谣言和从事其他科普行为格外具有理论与应用价值。

本研究在2020年2月中下旬,即中国正经历全国范围内严格的疫情防控措施期间,对中国的科学家群体进行了问卷调查。研究基于计划行为理论(Theory of planned behavior,TPB)[6],并结合诸多中国科学传播独有的社会因素,对科学家群体的应急科普意愿进行调查和分析,并据此讨论了在这类特殊情境之下影响中国科学家行为意愿的特殊因素,进而分析这些因素的成因及内在逻辑。

一、文献综述与概念模型

1.作为有计划的行为的科学传播

计划行为理论脱胎于理性行为理论,被广泛应用于研究人们的各类行为意愿。该理论指出,个体对待特定行为的态度、主观规范和感知行为控制共同塑造了个体的行为意愿,并就此影响个体的实际行为[7]。其中,“态度”是指个体对特定行为所持有的或积极或消极的评价;主观规范则代表个人在实施特定行为时感受到的社会压力,也就是对他人认可与否的感知。此外,相比理性行为理论,计划行为理论中新增了“感知行为控制”这一要素,认为个体是否开展某一行为并非完全受到个体意愿的影响,同时也受到个体对于该行为难易程度感知的影响[8],例如个体所获得的机会、资源、技能的限制[9]。

既往对科学家传播行为的研究,很多采用计划行为模型[10-12],在这些文献中,态度主要指科学家对于开展科学传播活动的评价;主观规范则代表科学家在进行科学传播活动时,感知到的周围同事、朋友或家人对其活动的认可与否;而感知行为控制所代表的因素则相对更为复杂,在此可将其概括为科学家在开展科学传播活动时对自身专业领域知识的信心、对科学传播能力的感知、对科学传播资料的掌握和对自身科学传播活动效果的预期等。

不论是否采用了计划行为模型,此前很多研究都从不同的视角考察了影响科学家参与科学传播活动的因素[13-15],然而这些研究多着眼于常规科学传播活动,缺乏对紧急情况下科学家应急传播意愿的考量。那么究竟是何种因素影响科学家的应急传播意愿呢?计划行为理论模型的基本因素(态度、主观规范、感知行为控制)能够正向预测中国科学家在危机状态下参与科普的意愿吗?以下将科学家在危机状态下参与科普的意愿简称为应急科普意愿。

需要指出的是,既往对科学家科普行为的研究,往往对科普行为有比较宽泛的界定,既涵盖了撰写科普文章,参加科学节活动,从事科普讲座等具有公共性的活动;也包括了在日常交往过程中向身边人进行的科学普及,尤其是更正不实信息等诸如此类更加私人化的科普行为。在科学家参与科普程度普遍较低的中国,考察更加私人化的科学传播行为往往更有意义,并且在新冠肺炎疫情爆发初期,全国范围内居家隔离的情况下,通过社交网络进行信息发布和信息更正对于科学家而言是一种相对更加容易参与的科学传播活动。

2.增强型计划行为模型与应急科普意愿

在现有研究之中,学者们普遍认为科学家对参与科学传播的态度和他们感知到的行为控制是他们参与科学传播活动最稳定的影响因素[11,16],而主观规范则是一个相对次要的影响因素[6,10]。在随后被提出的增强型计划行为理论模型中,Poliakoff等发现与主观规范相对应的“描述性规范(Descriptive Norms)”,即科学家对身边同事参与科学传播的感知与看法,能够更有力地正面预测科学家的科学传播意愿[9]。

除描述性规范外,学者们还在这一框架下发展了一些新的预测指标,以提高这一理论模型的预测能力。例如,参与科学传播是否会给科研项目带来更多的资金支持、给自身事业上升提供更多机会、道德规范、对公共参与科学的恐惧、时间限制和资金限制等变量[9]。虽然Poliakoff等在增强版模型中加入的大多数变量都不显著,但因其选择的变量都集中在科学家常态科学传播活动,所以其中一些变量仍然值得在不同的环境,尤其是类似新冠肺炎疫情的危机情境之中进行进一步检验。另外,无论是科研机构还是科学家个人,往往都在道德上重视科学传播[17-18],却又一直抱怨他们的科学传播工作并没有赢得同行的认可[19]或是学术上的奖励[20-21];同时,缺乏时间、培训不足、缺少机构的支持也都会成为制约科学家参与科学传播的常见障碍[22]。

对科学家在危机情景中进行科学传播活动的研究多为一系列科学争议事件的个案研究[23-24],而考察科学家参与危机传播意愿的研究较少,且主要集中在建议科学家如何与公众进行沟通[25-26],或者测量专家与公众之间对风险或不确定性的认知分歧[27]。在分析医生等专业人士参与危机传播活动的少量研究中发现,这些专业人士十分看重危机传播的道德维度[28],但又认为自身极度缺乏相应的危机应对技能[29]。

这些研究从多个方面启发了我们探究更多影响科学家参与科学传播意愿的因素。其中,专业人士对危机应对技能的重视与经典计划行为模型的感知行为控制很接近,他们对危机传播中道德维度的推崇为我们引用增强型计划行为模型的道德规范提供了依据。而增强模型的感知行为收益和描述性规范虽然没有在既往对应急传播的研究中被提及,但因为它们与科学家实际工作的密切相关性,也值得进一步探索。

基于这些考量,本研究将道德规范、描述性规范、感知行为收益三个因素与计划行为理论模型结合在一起,在新冠肺炎疫情全球大流行的背景之下,对这些因素进行探索性的研究。

3.中国语境下的科学家传播活动

科学家的科学传播活动是在特定的国家、制度体系和政治环境中进行的。中国在过去的几十年中,已经建成一套相对完整的科学传播体系[30-31]。然而与西方不同的是,中国的科学传播活动一直是高度组织化的,经常以宣传成就而不是公众沟通为导向[32],此前的研究就发现科学家与科研院所宣传人员的交流频率,能够直接预测自身的媒体接触频率[33]。

尽管科学家们在社会道德层面认可科学传播,相关的政策制定也体现了对科普事业的高度支持[34],但是中国科学家却普遍反映其科学传播活动缺乏政策或机构支持,进行科学传播的同行认可度不够[35]也会阻碍其参与科学传播。

根据上述文献,我们似乎可以如此猜测,即中国科学家与西方同行们有着同样的参与科学传播的动机(如态度、感知行为控制、道德价值等),却又高度依赖政策和机构支持[36]。这一假设能够帮助我们在计划行为理论模型的框架下,参考以往研究进行新的变量设计。因此,本研究新增了一个针对中国语境的变量——“感知机构支持”,即科学家在科学传播活动中感知到的来自机构层面的政策支持。这一变量涉及人际、组织和制度等多方面因素,且均有可能影响科学家对是否获得支持的感知。据此,本研究借鉴了王姝[37]、Marcinkowski等[38]学者在研究中使用过的问题,将其提炼为科学家对机构层面政策支持的感知,以此来探究组织性因素如何影响中国科学家在危机情景下的科学传播意愿。

4.调整后的计划行为理论概念模型

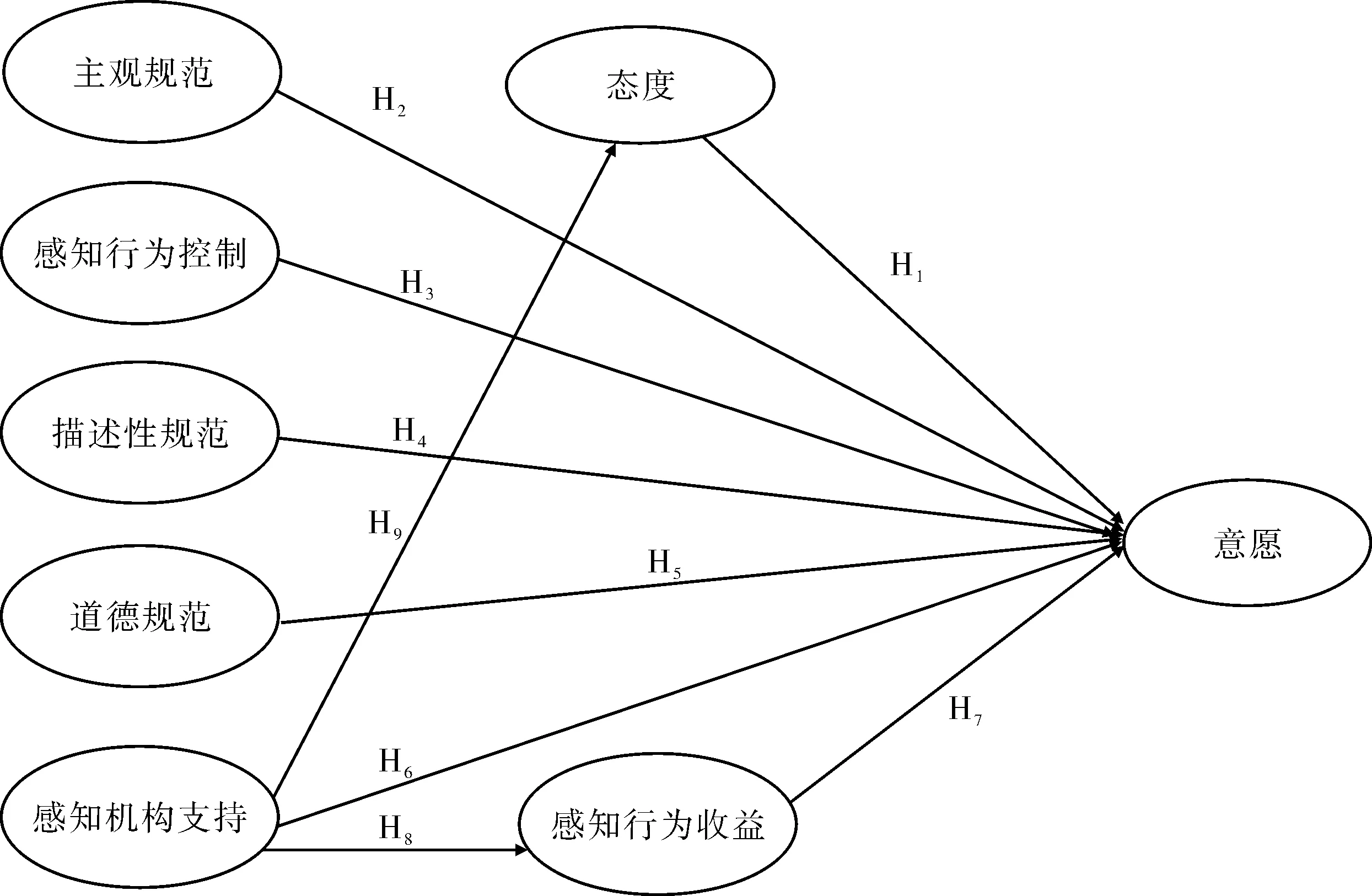

本研究在上述文献回顾的基础上,建立了一个调整后的计划行为理论概念模型,以此考察中国科学家在新冠肺炎疫情期间基于社交媒体进行科学辟谣意愿的影响因素。

该模型保留了“V1态度”“V2主观规范”“V3感知行为控制”三个计划行为理论经典模型中的自变量,以及“V8意愿”一个因变量;借鉴了增强型计划行为理论模型中的“V4描述性规范”与“V5感知行为收益”“V6道德规范”三个变量;同时新增了一个中国社会背景下独有的变量“V7感知机构支持”。其中,我们根据本文援引的文献,预测V1~V7应该全部正向影响“V8意愿”。

同时,基于既往研究所揭示的机构奖惩对科学家参与科普的重要性[37],本研究认为,“V7感知机构支持”应该正向影响“V1态度”与“V5感知行为收益”。这些构成了本研究的9个假设(见图1):

图1 计划行为模型与研究假设

H1:科学家的科普态度正向影响他们的应急科普意愿

H2:科学家的科普主观规范正向影响他们的应急科普意愿

H3:科学家对科普的感知行为控制正向影响他们的应急科普意愿

H4:科学家的科普描述性规范正向影响他们的应急科普意愿

H5:科学家的科普道德规范正向影响他们的应急科普意愿

H6:科学家的感知机构支持正向影响他们的应急科普意愿

H7:科学家对科普的感知行为收益正向影响他们的应急科普意愿

H8:科学家的感知机构支持正向影响他们对科普的感知行为收益

H9:科学家的感知机构支持正向影响他们的科普态度

二、研究方法

1.被访者和调查方法

研究采用了问卷调查的方法,课题组委托两个主要面向科学家的微信公众号“我是科学家iScientist”(微信号:IamaScientist)和“返朴”(微信号:fanpu2019)自2020年2月19日起开始发放在线问卷,当时中国正在经历最严格的疫情防控措施,欧洲疫情也开始呈现蔓延的趋势。微信拥有11.2亿月活跃用户,是中国最大的社交媒体平台[39],并且“我是科学家iScientist”和“返朴”都有超过10万的关注用户,主要包括科学家、其他专业技术人员和博士研究生。完成问卷调查的受访者可免费获得CommunicatingScience:AScientist’sSurvivalKit的中译本电子书。

在大约四周的时间里,共计回收了856份调查问卷,为了保证调查对象为本研究最感兴趣的科学家群体,研究对问卷进行了筛选,仅保留了拥有博士学位、正在攻读博士学位的研究生或已经就职于高校或科研院所的被访者的问卷进行分析。经过数据筛选,共得到518份有效问卷作为本研究的研究样本。

本调查在性质上是一个方便样本,因为“我是科学家iScientist”和“返朴”的科学家读者通常比他们的同事更支持科学传播活动。尽管如此,研究结果对普遍很少参与科普活动的中国科学家而言仍然有很强的解释力,因为它能有助于了解更为活跃的科学家群体的行为意愿及其肇生因素。

2.变量与测量

如上所述,本研究考察了态度、主观规范、感知行为控制、描述性规范、道德规范与感知行为收益对科学辟谣的预测作用。同时也增加了一个中国语境下的自变量“感知机构支持”,希望通过研究这些变量来考察是什么因素在危机情景之下影响了科学家参与科学传播尤其是科学辟谣的意愿。

除个别问题另有说明,本研究的问题设计均采用7点里克特量表,测量问题一般为从“非常不同意”到“非常同意”。为了符合中国语境,在大多数情况下使用了“科普”或“科学普及”来表示科学家的科学传播活动。

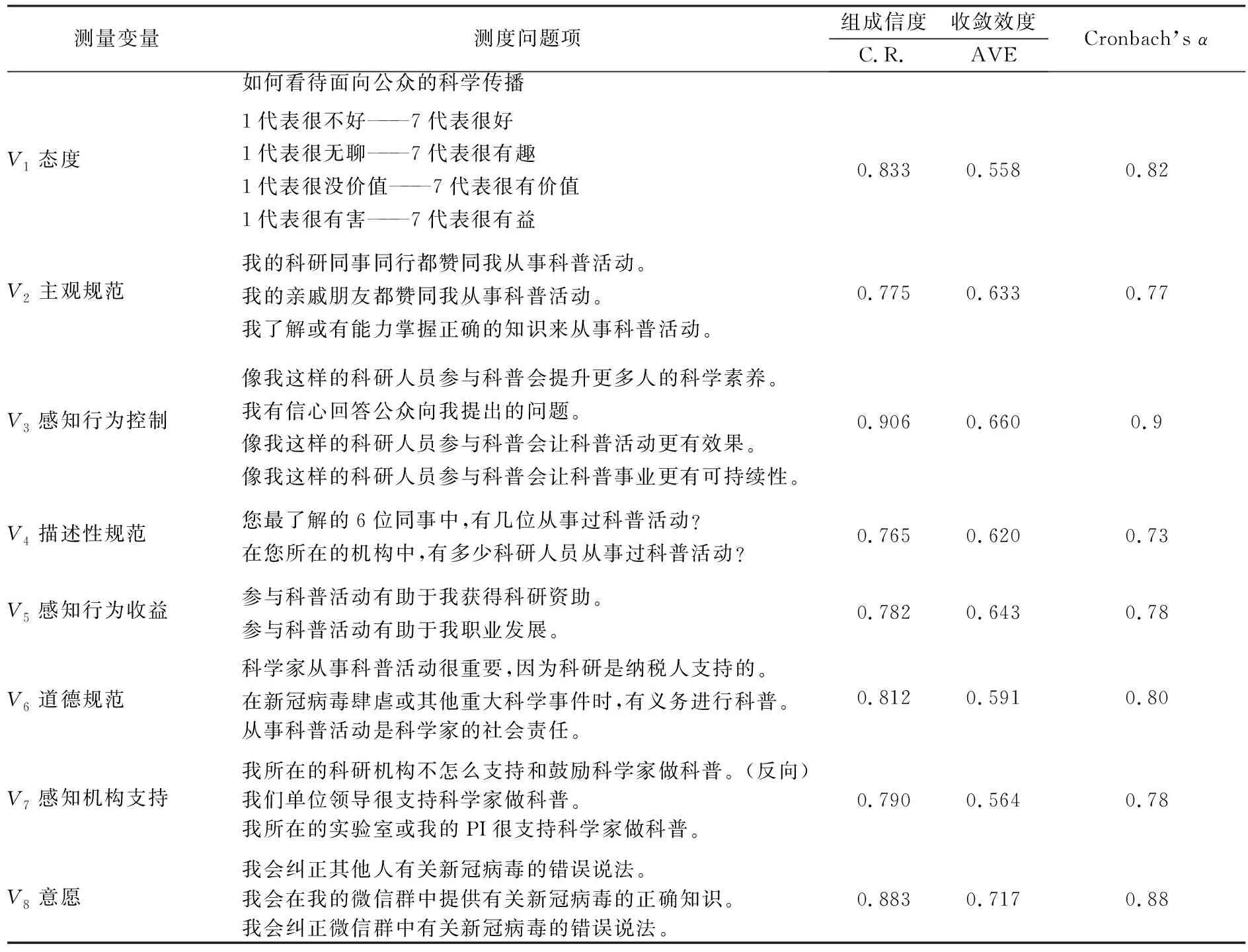

本研究的因变量是科学家的应急科普意愿,探究他们更个人化的、在新冠疫情初起的隔离状态中相对容易执行的科普行为,因此,问卷分别询问了参与者在未来三个月内是否愿意通过社交媒体分享科学信息、是否愿意更正他人的错误信息以及在微信群中纠正错误信息的意愿。这三个问题具有非常好的信度(Cronbach’sα=0.88)。三个问题中的两个都与辟谣有关,另一个问题“通过社交媒体分享科学信息”也有助于遏制谣言在公众中的传播,因此可以笼统地认为,本研究考察的新冠突发疫情状态下的科学家应急科普意愿主要体现为科学辟谣的愿望。测量变量的赋值,组成信度与收敛效度如表1所示。

表1 变量与赋值

三、统计分析

本研究的描述性分析和结构方程模型分别采用SPSS 26和Mplus 8完成。在过往基于计划行为理论模型的研究中多使用分层多元线性回归,近年来实用结构方程模型的研究开始增多。主要原因在于前者仅依靠“决定系数”(R2)来显示整个模型的拟合程度,而结构方程模型能够提供更多更有利的拟合指标。

1.描述性统计

在全部被访者中,65.3%为男性,97.6%任职于公共科研机构或大学,这表明样本主要是学术型科学家。超过79.3%的被访者年龄在45岁以下。从职称来看,44.8%的受访者拥有副高级以上职称。虽然中国科学家的一般人口学统计数据和专业分布不详,但本次调查对象的构成与此前关于科学家参与科学传播的相关调查具有一定的一致性[31]。在学科分布上(1)理科(n=259);(2)社会科学(n=42);(3)农业(n=20);(4)工程(n=85);(5)医学(n=70);(6)其他学科(n=42)。同时,遵循结构方程模型分析的惯例,在此汇报本研究的24个观测变量的均值、标准差、相关矩阵(见表2),本研究的结构方程模型分析建立在该矩阵之上。

表2 24个测量指标的均值、标准差和相关矩阵

2.测量模型的变量效度与拟合优度

本研究的最终样本量为518,一部分测量指标未满足多元正态分布,因此选用稳健极大似然估计(Robust maximum likelihood estimator,MLR)进行验证性因子分析。

测量模型需要从收敛效度和区分效度两个方面来衡量各因子的效度。在收敛效度方面,因子分析显示(见图2),每个变量的每一个所对应的载荷都在0.001水平下统计显著,且载荷量绝大部分大于0.7;表1中本研究的各变量的平均方差萃取值(average variance extracted,AVE)均大于0.5,各变量的组成信度(composite reliability,C.R.)均大于0.7;因此,测量模型具有良好的收敛效度。同时,表3给出了本研究各变量间的相关矩阵,其中对角线上的数值为各变量的AVE的平方根,结果显示该数值大于该变量与其他变量的皮尔森相关系数,据此可以说明测量模型具有较好的区分效度。

表3 各变量间相关矩阵与平方差萃取值(AVE)的平方根

图2 计划行为理论模型之测量模型的标化估计值

最后,对测量模型的拟合程度加以评估。现有研究普遍选取RMSEA、CFI、TLI三个指标来评估模型对数据的拟合程度。本研究中,根据Mplus软件输出的测量模型的拟合程度显示,X2/df<3,RMSEA=0.051<0.06,CFI=0.934>0.9,TLI=0.922>0.9,拟合程度较好,测量模型可以被接受。

3.整体结构方程模型与假设的检验

完整的结构方程模型需要指明外源变量和内生变量,因为本研究的假设之中考虑到了“感知机构支持”与“感知行为收益”对“态度”的影响,因此指定主观规范、感知行为控制、描述性规范、道德规范、感知机构支持为外源变量,感知行为收益、态度、意愿为内生变量。并对整体结构方程模型进行如下的指定:(1)外源变量彼此相关;(2)所有误差项不相关。

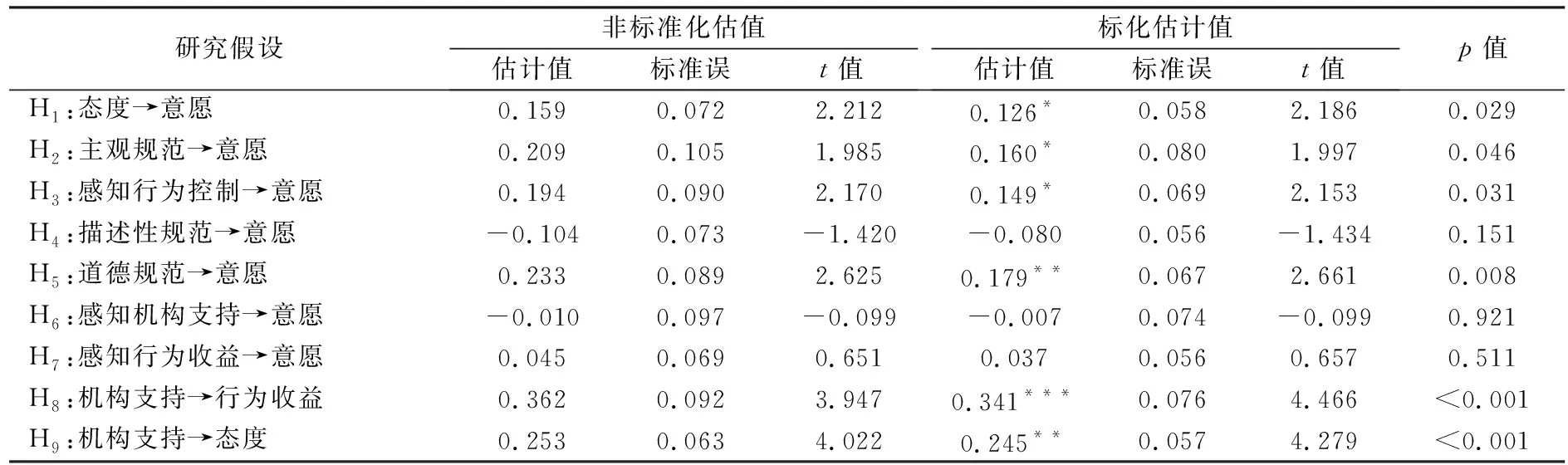

表4给出了各变量之间的非标准化和标准化路径系数,同时图3也给出了模型的标准化路径系数与显著性。最后,整体结构方程模型的RMSEA=0.057<0.06,x2/df<3,CFI=0.914>0.9,TLI=0.901>0.9,拟合程度较好。

图3 整体结构方程模型的标准化结构路径系数与显著性

表4 非标准化与标准化结构路径系数

4.结果分析

本研究利用计划行为等相关理论,在新冠肺炎疫情初期对中国科学家参与辟谣科普的意愿进行了考察,建构了一个基于计划行为理论的概念模型,并通过结构方程模型对其进行分析。

首先,概念模型在信度与效度方面表现良好,测量指标的检验结果表明量表信度与效度良好;同时因子分析也说明测量模型的收敛效度与区别效度都处于相对理想的水平。

另外,经典的计划行为理论模型中所涉及的影响意愿的多个变量,在调整后的计划行为理论模型中都表现出较好的解释与预测能力,其中主观规范在本研究中对辟谣意愿的影响能力最强(β=0.160)。但同时,增强型计划行为理论模型中所涉及的变量,在本研究中对于意愿的影响能力表现出了差异。其中,道德规范对于辟谣意愿的正向影响能力得到了显著支持(β=0.179),而描述性规范则无法正向影响辟谣意愿。

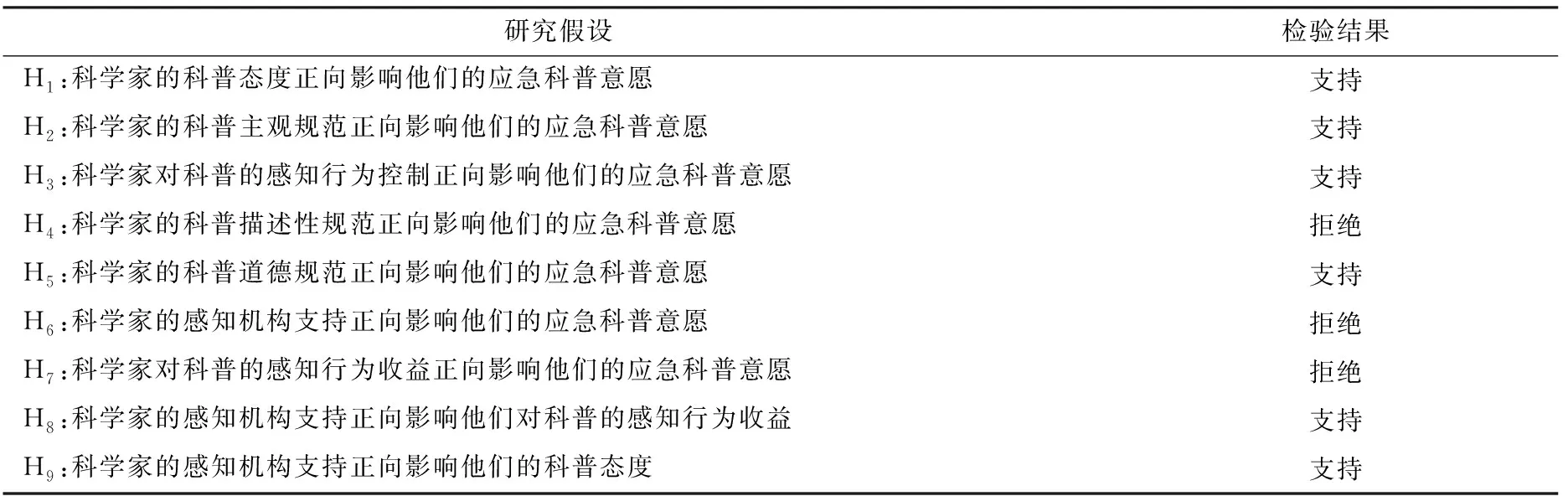

最后,通过文献梳理添加的感知机构支持这一变量,能够正向影响科学家对待科普的态度(β=0.245)以及科学家对于科普的感知行为收益(β=0.341),然而无论是感知机构支持或是感知行为收益,均无法直接正向影响科学家的应急科普意愿。表5汇总了本研究所有的研究假设及检验结果。

表5 计划行为理论模型的研究假设及其检验结果

四、结论与讨论

本研究以在社交媒体上的科学辟谣为切入点,利用计划行为理论考察了在新冠肺炎疫情造成的危机情境下,对影响科学家参与应急科普意愿的因素做了分析。研究既揭示了在常规情况下影响传播意愿的动机在危机情境中的表现,如态度、主观规范、感知行为控制等;也考察了中国科研机构独有的因素,即感知机构支持。数据分析表明,科学家的道德准则与社会责任感在全社会面临危机时发挥着强大作用。

本研究的各项结论与以往研究的分歧主要集中在两个方面。首先,描述性规范无法正向影响科学家参与科普的意愿;另外,科学家感受到的从事科普能够为自身带来的收益也无法正向影响科学家参与科普的意愿。基于中国科研机构特有的因素,本研究所添加的体现科学家对于科普政策的感知,尽管可以显著提升科学家对待科普的态度,并且能够显著地让科学家意识到从事科普能够为自身的事业上升提供帮助,但遗憾的是,科学家所感受到的来自机构层面的政策支持并不能直接提升科学家参与科普的意愿。这些现象背后所隐藏的深层次的原因值得进行更加深入的探讨。

1.特殊情境之下常规因素的效应偏颇

此前相似的研究指出科学家对科普的“主观规范”有时并不能对科学家的科学传播意愿起到显著的作用[14],但是当研究的大前提被换成了新冠肺炎这类社会危机情景时,主观规范对于科学辟谣行为的意愿影响则变成了最为突出的变量。可能的原因在于,本研究问卷发放时正值新冠肺炎疫情最为严重的时期,绝大部分受访的科学家也因严格的居家隔离政策与家人相处在一起,这样相对特殊的因素或许能够让科学家开始更在意身边人尤其是家人对其科学传播的认同与否。

类似的原因也可以用来解释为何描述性规范在整体结构方程模型中对科普意愿的影响效果不显著。虽然描述性规范(即感知周围的科学家是否参与科学传播)在以往的研究中是一个相对显著的影响因素[14],但在本文的研究结果中却未获得支持。首先,已有研究证实了在中国很少有科学家常规性地参与科学传播[31-32],因而感受周围同事是否从事科普对中国科学家科普与辟谣意愿的影响可能较小;另一方面,在严格的居家隔离措施下,科学家更难有机会感知到同事、同行是否参与了科学传播活动,因此对同行科学家参与科学传播活动的感知无法显著地影响自身从事应急科普的意愿。

2.被凸显的道义准则与被弱化的报偿预期

研究也得到了一个令人欣慰的发现,在新冠疫情这样充满不确定性、阴谋论与社会恐慌的危机情境之中,反而是科学家自身的道德规范显著地影响了其科学辟谣的意愿。诸多研究都证实了科学家普遍认同科学传播所具有的道德重要性[9,31],而这种来自科学家自身的道义准则以及科学共同体对整体社会的责任感,在新冠疫情的大背景下得到了更为显著的放大。因此加强对科学家的科学道德与社会责任感的提升,在此类社会危机情景之下具有更加特殊的意义,道德责任感也必须成为推动科学家开始或持续参与科学传播的强大动力。

与“道德规范”形成对比的是研究中另一个值得讨论的发现:感知机构支持可以显著地影响科学家对于科普行为的态度和感知行为收益,然而,科学家在危机情境下的应急科普意愿似乎并不直接受到政策支持与行为收益的影响。尽管此前多项研究证明了很多科学家认为缺乏政策支持限制了其参与科学传播的意愿[40]。面对这样的结果差异,我们似乎可以推断科学家感受到的政策支持可能更多地在一些常规科学传播行为中起作用(例如定期的公众宣传、与媒体打交道、撰写科普文章等),这样的作用往往需要更长期的积累来产生一定的效果。并且,尽管相当多的调查都发现科学家普遍认为参与科学传播能够给科研或自身职业发展提供帮助[18,20],但获取科研经费与谋求职业晋升往往不是推动其参与科学传播的因素[14-15]。而在相对更为特殊的社会危机情景之下,这样的收益预期对于推动其参与应急科普的正面意义有限,或者说是在这种社会危机环境之下,科学家在决定是否参与应急科普时并不那么在乎是否能够得到机构层面的政策支持以及自身利益上的得失。

3.强组织性特点的侧面展示

上述结论并非是在否认组织层面的政策支持在推动科学家参与科普活动中的正向作用,相反,多个研究结论都从不同侧面印证了过往研究中中国科学家所独有的强组织性的特点[40]。例如,严格的居家隔离政策使得描述性规范的正向效应被消减,这使得描述性规范成为不显著的预测因素。同时,感知行为收益受到了感知机构支持的显著影响,也同样说明中国科学家感受到的行为收益依旧在很大程度上来自于组织层面的政策支持,并且这样的政策支持还可以显著地提升科学家对待科普活动的态度。

4.“科普”向“知识表达”的转变

本研究对科学家传播意愿的考量全部集中在使用社交媒体进行相应的科学传播,而并非常规的组织化科普活动,如撰写文章、接受采访、参与科普活动;进行传播的对象也从直接面向公众,转变为面向自己的社交账号粉丝与朋友圈。在此,我们将其概括为科学家的在特殊情境下进行的“知识表达”。一方面,这种转变源于新冠肺炎疫情这一特殊情境;但另一方面,也有着更为复杂的逻辑推动着这种转变。

首先,中国科学家参与科学传播的意愿可能并不像我们想象的那样低,而是测量这种意愿的指标还并没有在社交媒体使用习惯下进行相应的调整。并非只有从事传统的具有公共性的科普活动才是“合格”的面向公众的科学传播。其次,科学家走向“知识表达”式的科普既是数字化时代丰富的媒介样态的结果,而包括果壳网、知识分子等多平台在内的新兴知识经纪人在一定程度上也会协助科学家完成科学知识向公众流通并推动公众进行理性讨论的最后一环[41]。

另外,针对中国科学家“强组织性”的特点,我们也呼吁科研机构在更为常规的情景之下利用这种强组织性,积极配合科学家以一种更加便捷、更加低门槛的“知识表达”的方式参与到科学传播之中。例如,在中国自然科学基金结题申请中,增加了一项对项目成果进行科普的汇报。这无疑有助于鼓励更多科学家从事科普。如果把科学家在社交网络上的“知识表达”这种相对而言缺乏公共性的行为也能算作一种科普,则公众由此获得的科学信息无疑将大为增加。

当然,尽管本研究的大前提是新冠肺炎这类危机情景,多种行为与现象都可能具有特殊性,不过由“科学传播”向“知识表达”的转变仍然值得在更多的常规情境下进行相应的验证。