农村失能老人“自我维持型” 照护困境与应对路径

程令伟,王 瑜

(1.清华大学 公共管理学院社会创新与乡村振兴研究中心,北京 100014;2.中国社会科学院 农村发展研究所,北京 100732)

自1999年我国进入老龄化社会以来,人口老龄化趋势不断加快。第七次人口普查数据显示,我国60岁及以上人口占总人口18.70%,65岁及以上人口占总人口13.50%(1)根据国家统计局2021年5月发布第七次人口普查数据整理。。伴随老年人口比重不断提升,我国失能老人数量也呈迅速增长趋势。截至2016年8月,我国失能、半失能老人总数高达4063万,占到老年人口总数的18.3%(2)数据来源:全国老龄办发布的《第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果》。。另据人口学预测,我国失能老人数到2050年将高达9700万[1]。不断增长的失能老人规模背后映射出日益庞大的照护需求。《2018-2019中国长期护理调研报告》显示,调研对象中有4.8%的老年人处于重度失能,7%处于中度失能,总失能率为11.8%,超过10%的老年人在穿衣、吃饭、洗澡、如厕等基本生活方面无法完全自理,25.4%的老年人需要全方位照护(3)数据来源:中国老龄科学研究中心,http://www.crca.cn/mtbd/2020-12-02/1612.html。。面对严峻的老龄化、高龄化形势,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出实施积极应对人口老龄化国家战略,健全养老服务体系,加强老年健康服务,更好满足高龄失能失智老年人护理服务需求。“十四五”时期,失能老人规模将进一步增长,完善失能老人照护体系将是养老服务体系建设的重要内容,城乡结构差异是养老服务体系建设的给定条件与基本特征,从历年统计数据来看,农村失能老人规模远超城市,以2016年为例,全国1240万失能老年人口中,农村地区失能老年人口828.9万人,占全国的66.8%(4)数据来源:根据中国老龄科学研究中心及全国老龄办官方公布数据整理。。在农村失能老年群体日益庞大、照护需求日益增长的同时,子女等家庭照护者大量外流,导致农村失能老年群体在缺乏城市社区照护或市场化照护供给的情形下,又逐渐丧失传统的家庭照护支持,最终陷入“照料贫困”困局[2]。在过去城乡二元保障体系的持续影响下,农村失能老人照护体系长期缺失,而工业化和城市化进程中“孔雀东南飞”式的劳动力外流同步引致家庭照护传统难以为继,这些因素共同导致农村失能老人照护问题进一步加剧。在此背景下,研究农村失能老人照护问题具有重要的理论意义和实践价值,对国家积极应对老龄化战略意义重大。

关于失能老人照护,现有研究主要集中在照护需要、照护模式,问题及对策方面。穆光宗从老年群体异质性理论(5)老年群体异质性理论认为老年人群具有不同的受教育程度、职业、收入、婚姻家庭状况等社会特征和性别年龄的自然属性,其需要存在很大差别。出发,认为老年群体存在很强的异质性,不能一概而论,失能老人核心需要是实现老有所依、老有所医、老有所健、老有所享、老有所尊、老有善终,保护生命最后的尊严[3]。进一步,唐钧将失能老人细分为完全失能、部分失能和轻度失能状态,完全失能状态缺乏最低标准的日常活动能力,需要专业照护人员全天不间断地照护;部分失能状态缺乏日常生活基本生活能力,需要有照护者帮助解决诸如就医、吃饭、洗澡等问题;轻度失能状态缺乏日常社会性活动能力,最明显的特征是出不了门,坐不了车,需要提供社会性支持[4]。

与照护需要相对应的便是通过何种形式满足照护需要,即照护模式研究。石人炳等根据照护主体不同将老年照护划分为亲情模式、福利模式和市场模式[5],不同的模式皆存在一些问题,亲情模式作为农村最主要的老年照护模式,受到少子化和人口流动的冲击,处于有心无力的困境,福利模式严重不足,市场模式有待培育[6]。高利平依据组织形式不同将照护划分为非正式照护(家庭、朋友和邻居)与正式照护(政府和非政府机构),依据照护资源的不同来源划分为家庭照护、社会照护,依据照护场所的不同划分为居家照护、社区照护和机构照护。其中,家庭照护具有基础性作用,但面临孝道衰落、空心化等方面的挑战。农村社区是家庭照护功能丧失时最直接、最有效的接替者,存在经费不足、管理水平低和护理人员缺乏等发展障碍。机构照护是对失能老人居家照护和社区照护的必要补充,但是存在观念上难以接受和支付能力的问题[7]。

以上研究各有侧重,但都基于同一问题意识,即农村失能老人照护是亟需面对的议题,尤其是在我国老龄化趋势不断加快的背景之下,需要基于现实情况提出新的应对方案。面对严峻的失能老人照护困局,福利多元主义成为一种新型分析范式进入研究者的视野,尤其是在治理体系与治理能力现代化的背景下,多元主体的参与已经成为共识。福利多元主义强调从福利提供方解决福利问题,将其应用于农村养老与失能老人照护相关研究,有助于形成国家、市场、家庭和志愿组织多元主体共同参与的格局[8-9],例如李俏等提出建立鼓励社会力量、社区、机构共同参与的“多元养老”模式[10],王立剑等建议建立“多元共服”体系,尤其是加大对家庭、社区两大责任主体支持力度[11],张举国提出了“一核多元”的农村养老服务体系建设,即形成以政府为主导,商业部门、社会组织以及家庭等主体广泛参与,多种方式并存的养老服务供给格局[12]。在政策层面,中共中央、国务院印发的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》也明确提出建立健全以“居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合”的多层次养老服务体系(6)中共中央 国务院印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》,2019年11月21日:http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/21/content_5454347.htm。。但是,多元参与并非是多元主体拼凑,而是基于角色功能的分工与合作,因此,福利多元主义的核心是多元主体共同发挥功能的机制问题。一些学者指出福利多元主义在家庭、政府、市场和志愿部门的角色定义上是模糊的[13],在实践中经常出现“多元参与多元失灵”的现象,其结果便是服务提供的低效[12],导致多元参与流于形式,止步于表述层面,在实践层面无法发挥其应有功能。

老年群体具有很强的异质性,农村失能老人照护需要尤为紧迫,现存的照护模式存在诸多问题,无法满足照护需要,福利多元主义对于整合多方力量参与农村失能老人照护具有指导意义,但是,对照护服务供给主体的分析忽略了照护服务提供的过程机制,尤其是照护服务提供过程中多元主体的权责界定。混淆政府、社会组织、市场和家庭各自所承担的责任容易导致责任主体的模糊性[14]。因此,进一步对实践中多元主体的组合形式、权责界定与参与形式等方面进行深入的分析是必要的。基于此,本文以农村失能老人照护困境为研究切入点,结合福利多元主义和社会福利政策分析框架对农村失能老人照护体系现状、过程机制与存在问题进行分析。

一、理论框架与案例背景

福利多元主义理论框架与社会福利政策分析框架可分别对照护主体和照护机制进行梳理,适用于农村失能老人照护体系的主体分析和服务提供机制分析,故此,福利多元主义与社会福利政策结合的分析框架是本文用以分析农村失能老人照护的案例分析框架。

1.福利多元主义与社会福利政策结合的分析框架

第一,福利多元主义主张福利来源主体的多元化,强调福利是全社会的共同产物,福利的规则、筹资和提供由不同的部门共负责任,共同完成[15]。Evers提出了家庭、市场、国家的福利三角,将福利三角与特定的文化、政治、经济因素结合起来分析,对三者的组织、价值、社会成员关系进行分析[16]。Johnson在福利三角框架的基础上,强调志愿组织,尤其是社区层面志愿组织在福利提供方面的作用,提出了四分法[17],即国家、家庭、市场、志愿组织。福利多元主义理论缘起于西方,20世纪70年代石油危机以来,福利国家财政无法支撑巨大的福利支出,因此福利多元主义应运而生,它反映了西方社会在认识到市场失灵和国家失灵之后,对社会所寄予的厚望[18]。而我国的福利实践发展较晚,农村社会福利体系尚不完善,需要政府承担更多的福利责任。同时,福利多元主义在实践上很容易使得政府摆脱自身的责任,将其本应承担的福利责任转向非政府组织或者市场,尤其是对于弱势群体的政策兜底的责任[17],政府在社会福利供给中仍扮演者重要的角色,甚至是比原来更重要的角色,因为政府不仅是社会福利的提供者,还要监督整个社会福利供给的过程[19],保证社会基本的公平正义。在中国福利实践语境下,多元主体的权责关系与西方有所不同,因此,本文将结合中国本土社会福利实践的历史情境,以增强福利多元主义在我国福利实践中的解释力与适用性。

第二,社会福利政策分析框架是对福利多元主义的纵向弥补。作为一项完整的福利设计,福利对象、福利提供者与福利递送过程机制是基本的构成要素。福利多元主义理论有助于横向梳理照护主体,但是缺乏纵向对照护主体的照护服务过程机制的考察,在这方面,引入经典的社会福利政策分析框架,则可弥补不足。在社会福利政策分析框架中,一项社会福利政策可以被解释为决策什么福利(What)、被提供或提供给谁(Whom)、如何输送(Delivered)以及筹集资金(Financed)的选择,具体可表达为:社会分配的基础、服务供给的形态与类型、服务输送策略和筹资方式[20]。社会分配的基础讨论“谁”,服务供给形态与类型讨论“获得了什么”,一般包括提供金钱的现金给付,或者货品或服务的实物给付;服务输送策略讨论“如何”,即通过何种形式或者策略传递服务给目标人群,最后,任何社会福利政策的投入与福利的提供都需要一定的成本,资金筹集聚焦于整个过程的资金来源与资源供给,一般有政府财政投入、市场投入或者更为多元化的筹资形式。

因此,为梳理农村失能老人照护体系的现状及存在问题,本文将福利多元主义框架与社会福利政策分析框架结合在一起,形成了理论框架(图1),关注照护服务的多元供给主体、照护服务的供给机制以及照护服务的目标人群,在分析农村失能老人照护主体的供给现状,以及各个主体提供照护服务的过程机制的基础上,进一步反思现有照护体系存在的问题,提出未来可能的实践路径。

图1 理论框架

2.案例基本情况

A村位于甘肃省东部,下辖8个小组,共693户2910人,2016年,建档立卡贫困户为75户296人,贫困发生率为10.2%(7)数据来源:A村村委会村情介绍手册。,2020年2月正式脱贫。A村在区位上呈现出“大聚居小散居”的形态,每户为独立院落。20世纪90年代以来,A村青壮年劳动力大量外流,主要去往新疆、银川、深圳等地务工,老人、儿童、妇女留守在家。2000年以来,劳动力外流进一步转化为夫妻双方携子女外流,老人单独留守现象普遍。2017年,A村大部分耕地流转给果品公司用于苹果种植,土地流转进一步加剧了农村剩余劳动力外流,正如村干部所说,“现在村里剩下的都是老弱病残出不去的,但凡有点力气的都去外面赚钱了”(访谈记录 AZHX20170618)。A村人口规模适中,缺少产业禀赋,村集体经济实力薄弱,属于典型的因劳动力流出而形成的“空心村”,在分析上具有典型性。2015年冬季,A村发生了一起老人自杀事件,一位半身瘫痪的老人在家里喝药自杀,一周后才被发现。这一事件在A村引起了轰动,老人们开始讨论“以后不能动了怎么办”的问题,“没什么盼头”“走一步看一步”“死了就了结了”是访谈中频繁听到的词语。老人自杀事件引发了研究者对农村失能老人照护问题的思考,从2016至2019年,四次前往A村开展调查,通过深度访谈、参与式观察收集资料,先后共访谈了7位老人,2位老人家属,2位村干部(8)A村没有确切的关于失能老人的数据统计,依据村干部的经验,各个大队的情况都差不多,每个大队失能老人大约5~10人。调研初期,在村长、支书以及村民的建议下,走访了A村七队、八队两个大队15户独自在家生活,缺少照护者,自理能力差的高龄老人,最后重点访谈了7位失能老人。,收集了11份访谈记录(9)访谈资料的编码由三部分构成,访谈地点A村,被访谈者姓名的首字母缩写以及访谈日期。被访谈人的基本情况,例如年龄、身体状况、失能程度等在本文做了简要介绍,其他信息基于篇幅考虑未列出。,这些资料为深入了解失能老人的生活世界提供了重要信息。

二、多元福利主体的供给特征与“自我维持型”照护困境

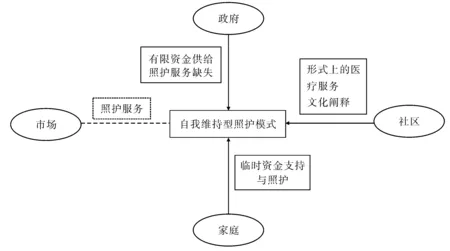

A村现有的失能老人照护供给主体主要有家庭、农村社区、政府三者,市场主体发育较为缓慢,在失能老人照护方面功能发挥有限。其中,家庭提供临时性的照顾,即在老人患大病住院或者遇到重大困难时提供临时性的支持;农村社区提供有限的服务与社区情理层面孝道的诠释;国家提供以资金给付为主的政策支持。现有的农村失能老人照护服务可以总结为“自我维持型模式”(图2),这一模式忽略了照护服务方面的供给,多元主体在服务方面全面缺位,难以满足失能老人基本的照护需要,从而陷入“自我维持型”照护困境。

图2 自我维持型照护模式

1.家庭层面:人口大量外流与家庭照护断裂

家庭是老人获得支持的基本单位,费孝通将其总结为代际均衡互惠的反馈模式[21]。对于失能老人来说,家庭是最直接和持续的照护服务提供主体。但是,随着市场化进程的加快,家庭照护者大量外出使得家庭照护难以为继,家庭的照护功能正在逐步消退。在农村家庭小型化、少子化趋势以及大规模的离乡进城劳动力转移背景下,结构缺损的家庭难以给予生活不能自理者到位的身心照护[22]。据估计,A村外出务工人口占到总人口的60%左右,空巢老人现象非常普遍,缺少照护者是普遍存在的问题,在外打工的儿女们一般只有春节期间回家暂住。2018年春节期间,对7位老人进行了回访,发现只有两位老人的孩子回到家中,其他3位老人独自在家。李能仍74岁,患有脑梗塞、腰间盘突出、白内障、耳聋、老年痴呆,属轻度失能,丈夫早年去世,两个儿子在外地打工,女儿嫁到了外地,她讲到:“这个年纪了,活的就是孩子,孩子不回来这个年也就没什么意思”(访谈记录ALNR20180211)。郑顺71岁,患有脑梗塞、风湿病,行走困难,属于中度失能,两个儿子在新疆打工,自己和老伴相互照顾,在聊到子女怎么没有回家一起过年时,老人沉默了一会儿,深深的叹了一口气,说到:“那会儿孩子打了个电话回来,我耳朵背,听不清,没说几句就挂了,来回也折腾,索性就不让他们回来了,他们过得好也就行了,我们两个老了无所谓”(访谈记录 ALFC20180211)。对儿女来说并非不想尽孝,而是不得不做出的一个艰难的选择,郑顺的二儿子在访谈中说道:“我也想着父母年纪大了,回家能照顾他们,谁都不愿意老人晚年辛苦,但是回去了收入低,教育不行,孩子上学啥的花的那么多,没钱这日子也过不下去”(访谈记录 AZSJR20180213)。目前,家庭仍然是主要的照护服务提供主体,但是面临着诸多问题,一方面家庭需要在城市“扎根”,另一方面,年纪越来越大的父母迫切需要照护,家庭便在城乡之间来回撕扯。

家庭照护具有具体性、长期性、复杂性等特征,随着照护责任的增大,处在城乡之间的家庭,面临在城市发展的压力,同时也需要继续承担照护责任,长此以往,就引发了家庭内部的矛盾,家庭照护者面临家庭内外两方面的冲突[23],老人生病住院往往是家庭内冲突的导火索。在A村,家庭成员因为照护老人而产生冲突的情况时有发生,张鑫琦年近90岁,下肢瘫痪,属于重度失能,衣食住行都需要帮助,妻子在2007年去世,两个儿子都不愿意承担照护责任,相互指责对方不照顾老人。李能仍分家后与小儿子同住,婆媳之间矛盾的激化直接导致了小儿子和儿媳抛弃了老人前往浙江务工。在访谈中李能仍告诉我们:“小儿子一家出去后,大儿子就多照顾我,大儿媳因为大儿子给我看病花钱经常吵架,大儿媳也有说法:明明两个儿子,凭啥让我们管老人,你弟弟不管我们也不管”(访谈记录 ALNR20160809)。值得注意的是,近年来,“近嫁女”(10)“近嫁女”是当地对地理位置上嫁的不远的女儿的一般性称谓,相对于“远嫁女”。一般来说,同一个县可以称之为“近嫁”。在当地人的一般观念中,女儿嫁出去后基本上就和原生家庭不再有频繁的往来,只保留逢年过节礼节性的往来,生活安排以男方家庭为主。逐渐承担起了照护老人的责任,但是这也引起了男方家庭与女方之间关系的紧张。李芬草71岁,右眼失明,中度耳聋,患有脑动脉硬化、肺炎、间歇性半身不遂等疾病,属于中度失能,丈夫在2003年因脑溢血去世,大女儿嫁到了外县,二女儿2016年离婚,儿子患有癫痫在家养病,李芬草长年来都是由两个女儿轮流照看,这便引起了婆家人的不满,“女婿家里那边不愿意让女儿经常过来看我,多来几次那边家里都会不高兴。二女儿以前经常照顾我,两个人回去了就经常因为这个事吵架……”(访谈记录 ALFC20180714)。因为照顾老人引发儿女之间、家庭之间的冲突在A村非常普遍,在这一境遇下,老人为了顾全家庭的“面子”与儿女家庭的稳定,一般都会选择“隐忍”,分家出去独自生活。这一冲突实质上也是失能老人照护困局的直接体现。

对比传统的家庭照护,近几年,家本位观念有了新的变化,家庭注意力从老人转向了第三代,强调家庭资源分配的向下倾斜,体现在爱、关心和物质资源共同向下流动[24],年轻一代承载着家族绵延和光宗耀祖的责任,因而是家庭的希望,老人与家人具有共同的认知,即年轻一代是更加重要的。这种新的家本位文化深刻影响着家庭照护模式的变迁,老一代人不必在资源分配上与年轻一代平等,只求温饱便可,而社会伦理也基本认可并在不断强化这样一种观念[25],家庭资源的向下分配逐步成为一个家庭在变动社会中默认的策略选择。

2.社区层面:孝道诠释重构与邻里互助式微

传统农村是一个生于斯长于斯的乡土社会,人员流动性较低,社会变迁速度较慢,人们之间保持着长久密切的交往互动,人情往来是交往的核心媒介。同时,因为集体化的生产方式,个人与集体联系紧密。自家庭联产承包责任制以来,原来集体生产方式转变为分户单干,生产及分配形式的转变削弱了农村社区的联结基础。另一方面,市场化进程使得农村面貌发生了翻天覆地的变化,人员大规模在城乡之间流动,人与人之间的交往互动变得松散,理性交换与利益权衡成为交往的核心。

这一转型过程中,出现了公共空间传统退却以及公共精神阶段性缺失的困境[26],传统的养儿防老的孝道与邻里互助的交往形式也发生了某种转变。在A村,2015年冬季发生的老人自杀事件曾引起社区公共舆论的巨大反响,彻底颠覆了A村的传统观念,大多数老人觉得“时代变了,儿子有能力照顾老人就尽点孝心,没有能力也不强求,不要给孩子添麻烦”。可以发现,“养儿防老”的传统观念已经彻底发生了变化,代之以“不给孩子添麻烦”,老人们的期待值也在不断地降低,甚至自我牺牲,这种自我牺牲精神在访谈中得到了充分的体现。社区情理为这一观念转型提供了基础,同一社区的村民在衡量与选择自己行为时会思考自己的行为能否为他人所接受,大家是否都这样做。换言之,只要其行为能够得到在同一社区中生活的多数人的赞成,便被认为具有可行性[27]。而对子女来说,其照护行为一方面考虑自身实际情况,另一方面以社区中大多数人的做法为参照。

在社区邻里的行为模式上,互帮互助的人情交往变得越来越弱。老人们既经历了集体化时期,又经历了改革以来的农村变迁,在访谈中,他们经常会怀念过去的日子,“以前的人很朴实,相互帮个忙很普遍,谁家还没个难处,现在的人,想让别人帮你忙太难了,都是各过各的”(访谈记录ALFC20180714)。将邻里关系拓展到社区层面,社区凝聚力也呈现出弱化的趋势,以村庄公共活动为例,A村自从20世纪80年代以来有三个传统活动:正月十五耍社火,三月三庙会、七月十五唱大戏,这些传统节日由社区主要操持,但是全村人都会参与其中。2000年以来,传统活动陆续停办,大家只有在婚丧嫁娶、过年拜年的时候才会聚到一起。正如郑顺所说,“现在老一辈人留下来的活动都不办了,村不像村了,人心也就慢慢地散了”(访谈记录 AZS20180210)。在一定意义上,传统活动是塑造村庄集体认同的过程,也是村庄集体认同的体现,大家通过共同参与同一个传统活动来增强集体认同,传统活动的停办也映射出社区凝聚力与邻里关系的转变。

邻里互助式微与社区凝聚力弱化对农村社会影响巨大。但是,农村社区在一些方面仍然存留着“共同体”的身影。例如,在婚丧嫁娶一类事情上,村民们的组织力与凝聚力便凸显了出来,又如在土地流转等重大公共事务上,村民的参与积极性比较高涨。同时,随着互联网的普及,一些农村社区通过“村微信群”等新的方式组织起来,离乡在外的村民通过互联网实现了在村庄公共事务上的“不在场的在场”。由此可见,农村社区仍然具有组织起来的基础,关键找到乡土社会的“社会底蕴与恒常”(11)“社会底蕴”与“恒常”是杨善华和孙飞宇在考察中国乡村社会时提出的概念,也即在急速变迁过程中,乡村社会相对稳定的,不易改变的实质内核,这一社会底蕴体现在日常生活中的恒常上,如生活智慧、家本位文化、道德伦理、人缘口碑等方面,社会底蕴并非以一种消极对抗的形式出现,而是不断与新的历史条件相结合,并由此生发出建设性和包容性的面貌。,引导和培育村民的主体性与农村社区的内生性动力。

3.政府层面:农村社会福利政策的服务不足

自2000年以来,国家力量逐步进入农村,政府开始重视农村社会福利体系建设,目前基本实现了政策全覆盖,但是给付水平仍然较低。在失能老人照护方面,距离城乡公共服务一体化仍然有一定的距离,具体体现在以下两个方面。第一,政府的福利政策设计主要以资金为主,服务供给匮乏。在A村,与失能老人相关的政策较为分散,主要有新型农村养老保险、最低生活保障、五保供养以及新型农村合作医疗。这些政策不同程度上涉及到了失能老人群体。但是,失能老人的日常照护需要却没能纳入到政策领域,就政策内容分析,一是缺乏为失能老人提供日常生活照护方面的支持,如老人的衣食住行等;二是缺少针对性的日常护理服务与医疗服务支持。对于访谈的7位失能老年人而言,在缺乏照护的情况下,维持基本生活都是问题。张天鑫74岁,双眼失明,患有脑动脉硬化、风湿病等疾病,属于轻度失能,妻子和唯一的儿子都已经离世,自己每天摸索着做饭,只能简单地烧水,热馒头,炒菜对他来说太难了,他在访谈中说道:“就希望有人帮忙做饭,炒个菜、蒸个馒头啥的,哪怕一个月给(帮助者)点儿钱都行”(访谈记录AZTX20180714)。程静85岁,患有耳聋、骨质疏松等疾病,需辅助才能行走,属于轻度失能,老伴已经去世,儿子在北京打工,女儿嫁到了外地,她在访谈时提到:“家里的灶台烟出不去,做个饭整个厨房都是烟,孩子买的电饭锅不会用,自己索性不做饭了,每天三顿饭都是开水泡馍,牙也掉光了,就我一个人,有口吃的就行了”(访谈记录 ACJ20170716)。对于轻度失能的老人来说,他们具有一定的行动能力,缺乏的是有关日常生活方面的一些琐碎的、专业化较低的服务。

第二,在普遍性的医疗卫生服务方面,村卫生室的服务能力和水平十分有限。政府对农村的基本医疗卫生服务依托于村卫生室,A村的村卫生所由以前的赤脚医生负责,以普通疾病治疗,例如感冒、风寒等为主,缺少专业的护理知识,也缺少针对老年高发疾病,如冠心病、心脑血管疾病的必备药品储备。在社区服务方面,村卫生室主要向失能老人提供家庭医生与免费体检服务,但是在具体的实践中因为各方面能力有限均没能达到预期政策目标。从村干部交谈中了解到:“这个(家庭医生)是上面的政策要求,我们村卫生所就一个医生,人手确实有限,整个村这么多老人,工作很难开展,免费体检主要由乡镇医院负责,村卫生所在设备、人员等方面都很难为老人提供医疗服务”(访谈记录 ACGB20180716)。另外,调研发现,在医疗保险广覆盖率的情形下,失能老人在实际使用上存在障碍。一方面,就医流程与医保报销流程对老人来说比较复杂,操作困难。正如李能仍所说:“住院登记和报销这些平时都是孙女帮我去跑,我不懂那些,腿脚都不方便,折腾半天也弄不明白,医生说的听不清,多问几次人家也不耐烦”(访谈记录 ALNR20160809)。另一方面,老人们身边缺少协助就诊的帮助者,行动不便的老人很难独自去医院就诊。案例中的七位老人平均患有2~3种慢性疾病,如高血压、糖尿病、冠心病、老年性痴呆、风湿类等。“现在没啥大病还好说,有病了就成了大问题了,没人管,连个住院送饭的人都没有,就这么搞着,过一天算一天,过不下去了再想方子(办法)”(访谈记录AZTX20180714)。对于老年人而言,身体疾病会随年龄增长而逐渐增多,尤其是老年慢病,这就产生了慢病管理、康复和长期护理等方面的需要,这些需要至关紧要,但却也是被长期忽略的方面。

4.市场层面:市场主体作用发挥有限

为了适应新时期养老服务的需要,在国家主导和行政推动下,逐步形成了自给性、福利性、非营利性、营利性多层次养老服务供给体系[28],其中,养老服务的市场化创新一直是积极应对老龄化的重要内容,我国多个城市较早地开始了养老服务市场化的探索。但是,在农村地区,养老市场化探索发展较慢,即使是需求最为明显的失能老人照护领域。A村的失能老人照护体系没有市场主体的参与,进一步将范围扩大到A村所在的Z镇,也没有发现市场主体参与农村养老服务。市场主体作为市场化运作的营利组织,在产品供给、效率和专业性方面具有明显优势,但是也存在一些问题。调研发现,一方面,市场主体因政府政策支持力度小、预期盈利有限等原因不愿开拓农村市场;另一方面,失能老人大多缺少稳定的经济来源,无法且不愿支付照护费用。需求侧与供给侧两方原因共同导致了市场主体在农村失能老人照护领域发展迟缓。

三、本土福利实践下的农村失能老人社区照护体系

现有的“自我维持”模式已无法回应农村失能老人的照护需要。照护主体缺位引起的服务缺失是问题关键所在,回应农村失能老人照护的困境,需要以服务提供为核心,以社区照护为基点,针对多元化照护需要,关注长期照护服务与一般养老服务之间的空白地带[29],完善的照护体系,逐步形成政府主导,家庭、农村社区、市场协同参与的农村社区照护体系。

在照护服务提供方面,构建农村社区照护体系的基础是基于政府、市场、社区、家庭的属性界定各自的角色定位与权责关系。政府作为公共部门,其主要职责是提供公共物品,例如基础设施投入、公共政策供给等,在服务提供方面作用有限。新公共管理运动以来,公共服务提供多元化成为一种趋势,与政府相比,市场在服务提供上更具效率,但是其可及性与公平性常常受到诟病。农村社区在服务提供方面可以兼顾公平与效率(12)首先,社区照护在服务提供的准确性和效率方面更有优势,侧重于依托、整合社区内部的各种资源进行服务的提供,使老人们能在熟悉的社区环境下维持生活,这正是目前农村失能老人照护体系所忽略的。其次,社区照护提供服务所依托的是社区本身的社会网络与社区的内生性资源,使得老人在基本生活、医疗等需要满足的基础上,回归社会生活,重建老人与农村社会的社会联结。最后,发展农村社区照护符合“安土重迁”的乡土观念,家是老人辛苦奋斗一辈子的象征。,创新性的开展多种服务提供模式探索,例如发挥社区自组织、妇女组织的功能提供照护服务等。最后,家庭的情感支持功能是其他主体无法替代的,满足失能老人的情感需要也是照护的重要部分,在其他照护服务供给主体失灵的情况下,家庭则发挥最终的兜底保障功能。

在过程机制方面,构建农村社区照护体系的关键是解决服务类型、服务方式和资金来源等问题。按照社会福利政策分析框架,构建农村失能老人社区照护体系,涉及三个核心问题:一是提供哪些服务内容?二是通过什么方式传递服务?三是资金从哪里来?短期内,以照护困境为切入点,由政府、家庭和有条件的村集体共同投入资金,发动专业护理队伍的力量,针对失能老人最急迫的需要,以项目形式提供服务,由政府向农村社区分派专业的护理人员,联合乡镇卫生院、村卫生所,开展照护服务。长期来看,需要建立体系化、组织化、制度化的社区照护体系。在资金来源方面向长期护理保险过度,促进资金筹集制度化建设。在服务提供主体方面,积极培育社区自组织,挖掘社区内生性动力,引导社区自组织向有需要的老人,尤其是失能老人提供生活支持、护理服务,逐步形成专业力量与社区力量相结合的格局。服务内容方面,在确保基本照护需要得到满足的基础上,开展各类的社区活动,通过社区参与等途径引导失能老人参与社区生活,建立老人与社区网络的连结。

当前及未来一个阶段,失能老人照护问题依旧严峻,为此,建议在四个方面不断探索:一是确保政策供给。制定专门的、有针对性的失能老人社区照护政策,各地方政府按照实际情况,出台农村社区照护体系建设的中长期规划与相关政策法规,保障及规范多元主体之间的权责结构,整合政府、农村社区、家庭等多方力量参与到失能老人照护服务中来,也为未来市场、民间资本、专业社会组织的进入与参与提供政策上的参考。二是完善农村适老化基本设施建设。在全面推进乡村振兴战略的背景下,加大对农村适老化设施建设的财政投入力度,完善农村养老基础设施建设,尽快补齐硬件设施上的短板,如农村社区日间照顾中心、护理床位、康复中心等基本的公共设施。三是推动农村社区照护相关的专业人才队伍建设。按照《中共中央 国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》的文件精神,实施养老服务专业人才培养等工程,尤其是重视农村医疗、护理人才队伍建设。将农村养老体系人才队伍体系建设作为乡村人才振兴的重点任务之一,通过定向培养等方式积极培育本乡本土的专业护理人员,建立常态化培训机制,提升乡村医务工作人员的专业技能,着重解决乡村专业卫生技术人员不足的问题。四是充分发挥农村社会组织、群团组织、居民自组织的作用。引导和鼓励农村社区内部开展探索创新,例如将公益岗位、积分制、时间银行等应用于农村社区失能老人照护服务中,通过社区志愿组织、互助组织等形式调动农村妇女、青少年学生、具有行动能力的老人、乡村能人等各类潜在的资源,为本村失能老人及其他有需要的老人提供必要的生活支持。通过开展各式各样的社区营造活动,使失能老人、独居老人等通过参与社区公共事务,回归社区生活。