“三量齐增”困境下除草剂使用对粮食生产效率提升研究

周海文,王志刚

(1.中国自然资源经济研究院,北京 101149;2.中国人民大学 农业与农村发展学院,北京 100872)

在目前中国农业环境污染以及资源禀赋约束日益严峻的不利背景下,社会各界积极探索实现国家粮食安全战略目标的路径,2018年基本实现了“一控两减三基本”目标任务,但似乎难以找到关于高额农业补贴和价格支持政策造成粮食产量、进口量和库存量“三量齐增”困境的有效破解之路。陈锡文认为中国出现粮食“三量齐增”困境的根本原因是成本地板抬升挤压效应和价格天花板封顶效应的双重压缩,并指出为了保障农民利益和抵御国际粮食大量进口压力,在短期内难以克服价格天花板封顶效应,破除成本地板抬升挤压效应才是一条可行之路[1]。因此,提升农业生产效率和提高粮食单产成为破解中国粮食生产成本地板抬升挤压效应的关键所在。王美艳通过对全国农产品成本收益调查数据分析,发现自2004年以来,主要粮食作物的农业劳动力成本显著提升[2],并且成为中国粮食生产成本迅速上升的主要因素[3]。而在粮食生产过程中需要投入劳动力时间和精力最多的是杂草管理环节,传统人工除草约占农田劳动时间的1/3~1/2[4]。虽然在2000年之前,中国农村剩余劳动力充足,农田杂草管理以人工除草方式为主,但进入21世纪后,随着城镇化建设的快速推进,非农就业机会增加和非农工资提高,推动了农村劳动力向城镇不断转移,农业劳动力的短缺助推了农业生产中除草剂使用量的迅速增加[5]。

事实上,中国粮食产量“十七连丰”是依靠扩大产能(加大土地、化肥、机械投入等)和损害控制(病虫草害防治)两方面努力的结果。但是已有学者研究指出通过增加机械、化肥和土地要素投入扩大粮食产能存在局限,如土地流转遭遇瓶颈、农业机械型号与土地条件不匹配制约农业生产、化肥边际产出弹性为负等[6-8]。需要指出的是,2000年以后中国农业虫、草、鼠三大病害中,草害的防治面积不断提高,且防治效果最佳,挽回粮食损失率最高,可以推断如果没有高效的草害治理,中国粮食难以取得“十七连丰”的辉煌成果。由此不妨另辟蹊径,逆向思维,突破已有研究主要通过追加要素投入或追求技术进步扩大粮食产能边界的研究范式,从损害控制的视角来选择新的生产要素替代劳动力,进而提高粮食生产效率是非常合理和迫切的。

就中国而言,有200多种杂草侵害农田,无法按时除草成为中国玉米产量损失的主要原因[9]。在不使用除草剂的情形下,中国每年在稻田中大约需要10亿人·日的劳动力投入进行人工除草[10],这在当前农村劳动力不断转移流失的背景下是非常不切实际的,而劳动力的短缺造成的除草延迟会导致水稻产量的急剧下降[11]。与人工除草相比,在日本施用除草剂减少了97%农田杂草管理时间[12]。此外,除草剂相比人工除草,能显著提高粮食产量[13]。由此可见,除草剂具有降低农业生产成本和保障国家粮食安全的重要功能。

当前国内外学者关于除草剂对粮食生产影响的研究聚焦于提高杂草管理效率和节约劳动力两个方面。首先,除草剂可以显著提升农田杂草控制效率。除草剂能够有效降低杂草与农作物对化肥、水分等养料的竞争程度,有助于提升农作物产量[14-16]。Gianessi研究印度、中国的玉米和水稻种植发现,与人工除草相比,除草剂可以提高19%~32%产量[17]。而国内学者主要采用田间试验的方法分析除草剂对农作物产出的影响,但研究结论存在分歧。例如徐永江等研究发现除草剂相比人工除草能够显著提高小麦亩产[18],而程文超等则研究指出使用不同除草剂组合相比人工除草会造成小麦减产[19]。其次,除草剂能够有效节约劳动力投入。与人工除草相比,在马里使用除草剂防治杂草能够节约7~10人·日/公顷的劳动力[20]。即使与机械除草相比,在美国除草剂使农田杂草管理的劳动力需求下降70%~80%[21]。同样,国内学者也研究发现除草剂可以显著降低农田杂草管理时间,如郭先华研究指出使用除草剂进行棉田杂草防治比人工除草成本节约63.2%[22]。此外,中国转基因抗除草剂大豆人工费用为常规大豆人工费用的76%,而两者之间的差别主要由于常规大豆种植中存在人工除草成本[23]。

目前除草剂使用对粮食生产效率影响的研究方法,主要是通过田间试验的方法进行分析,但该方法的局限是研究地块范围小,且对地理和气候条件等外部环境因素要求苛刻,造成研究结论不具有普适性,难以对国家层面的农业生产及政策制定提供可靠的参考。本文基于中国6个省的818份农户调查数据,以小麦为例分析除草剂对粮食生产效率的影响。选择小麦作为研究对象,因为中国是全球第一大小麦生产国,且全国近半数居民以小麦为主要口粮[14],提高其生产效率对保障国家粮食安全和社会稳定具有重要意义。

一、理论分析与研究假说

除草剂对农作物生产的影响机制如图1所示,当农业劳动力成本较低的情况下,农民的等成本线就是F1D1,劳动力投入为L1,其他生产要素投入为K1(为便于分析,将化肥、机械等生产要素简化整合为其他生产要素),此时农作物生产等产量线为S1。随着农村劳动力不断转移造成劳动力成本逐渐升高,导致劳动力相对于其他生产要素的价格升高。根据农业诱致性技术变迁理论[24],农业生产要素禀赋及相对价格的变化,会诱导产生技术变革和新技术扩散。因此,作为理性的效益最大化追求者,农户会减少劳动力投入,用其他价格相对便宜的生产要素替代劳动力。假定没有除草剂投入的情形下,农户为了保障和维持粮食产量不变,此时农作物生产等产量线仍为S1,农民的等成本线就是F2D2,劳动力投入为L2,其他生产投入要素为K2。

而除草剂作为一种新型除草技术,相对于人工除草,不仅价格便宜而且杂草去除效率更高,推动了其在农业中被广泛使用[20]。除草剂通过提高杂草管理效率,降低了杂草与农作物对水、化肥、土壤养分等的竞争压力[25],而且由于土地的少耕或不耕,除草剂能减少水土养分流失和地表水分蒸发[26],这些都有助于提高农作物产量。因此,在农户使用除草剂替代人工除草进行农田杂草防治的情形下,农民的等成本线就是F3D3,除草剂的使用量为HK2,其他生产要素投入仍为K2,此时劳动力投入变为L3,节约劳动力投入为L2L3,由于杂草管理效率提升,农作物生产等产量线变为S2,粮食产量增加。所以,通过图1分析可以发现,除草剂不仅可以节约劳动力,还能够提高农作物土地单位面积产量。

图1 除草剂对农作物生产影响机制

需要指出的是,随着中国经济社会的迅速发展,农民收入水平的不断提高,农民可以自由支配的消费品和闲暇时间越来越多,物质得到满足的农村居民开始追求身心放松和精神愉悦等休闲体验[27]。当农户认为享受自由、不受农业生产束缚带来的满足感更大时,其追求精神享受是理性行为[7]。当前中国小农经济呈现“生存小农”和“理性小农”的两面性,且在自身“生存”保障得到基本满足之后,随着农业劳动力投入的机会成本不断升高,农户会更加“理性”地享受闲暇以实现收入和闲暇的总体效用最大化,进而减少农业劳动力投入,这会造成粮食生产率降低[28]。例如董欢等指出农业机械等生产性服务的推广,可能导致部分地区农户不再关注粮食产量和质量,推动分散小规模农户从精耕细作向粗放经营的农业生产方式倒退式发展,相比机械作业,人工精耕细作的农业单产更高[29]。而除草剂类似于农业机械可以替代劳动力,其推广和使用可能激励农户选择粗放的农业经营模式,从而对粮食种植产生不利影响,降低农作物土地单位面积产量。

鉴于当前我国城乡经济水平发展差距明显,农民群体收入普遍不高,追求收入提高仍然是绝大多数农民的基本愿望。而粮食种植收益依然是农民的主要收入来源之一,加之国家对小麦实施最低收购价格政策,因此提高小麦的单位土地面积产量,对农户实现致富具有推动作用。因此本文假定第一种影响机制可能更接近于农业生产的实际,故本文提出如下假说:

H:农户使用除草剂会提高小麦的单位土地面积产量。

二、数据来源与描述性分析

1.数据来源

本文使用数据于2019年8-11月间,对河北、河南、山西、山东、江苏和甘肃等6省的小麦种植农户进行问卷访谈收集,共获得有效问卷818份。其中,河北、河南、山西、山东、江苏和甘肃各省所获样本数分别为:182、155、114、112、107和148,占比分别为22.25%、18.95%、13.94%、13.69%、13.08%和18.09%。具体抽取方法为每个省随机选取2个市,然后每个市随机抽取1~2个县,每个县随机抽取1~2个乡镇,最后每个乡镇随机抽取1~2个村,样本来自12个城市18个县24个乡镇32个村。问卷内容主要包括户主个体特征、家庭情况特征、农业经营禀赋特征以及小麦生产情况等方面的详细信息。

2.变量定义

(1)被解释变量。由于农业生产效率内涵丰富,既可以通过DEA或SFA测算投入产出模型的技术效率,也可以通过单位土地面积农业产值来衡量[30]。为了分析除草剂对小麦产量的影响机制及保障国家粮食安全的功能,本文借鉴已有文献的研究方法[30],将小麦的生产效率界定为土地生产率,并以单位土地面积的小麦产量来衡量,即亩均产量(千克/亩)。

(2)核心解释变量。除草剂使用,即在农户在小麦种植过程中是否使用除草剂。

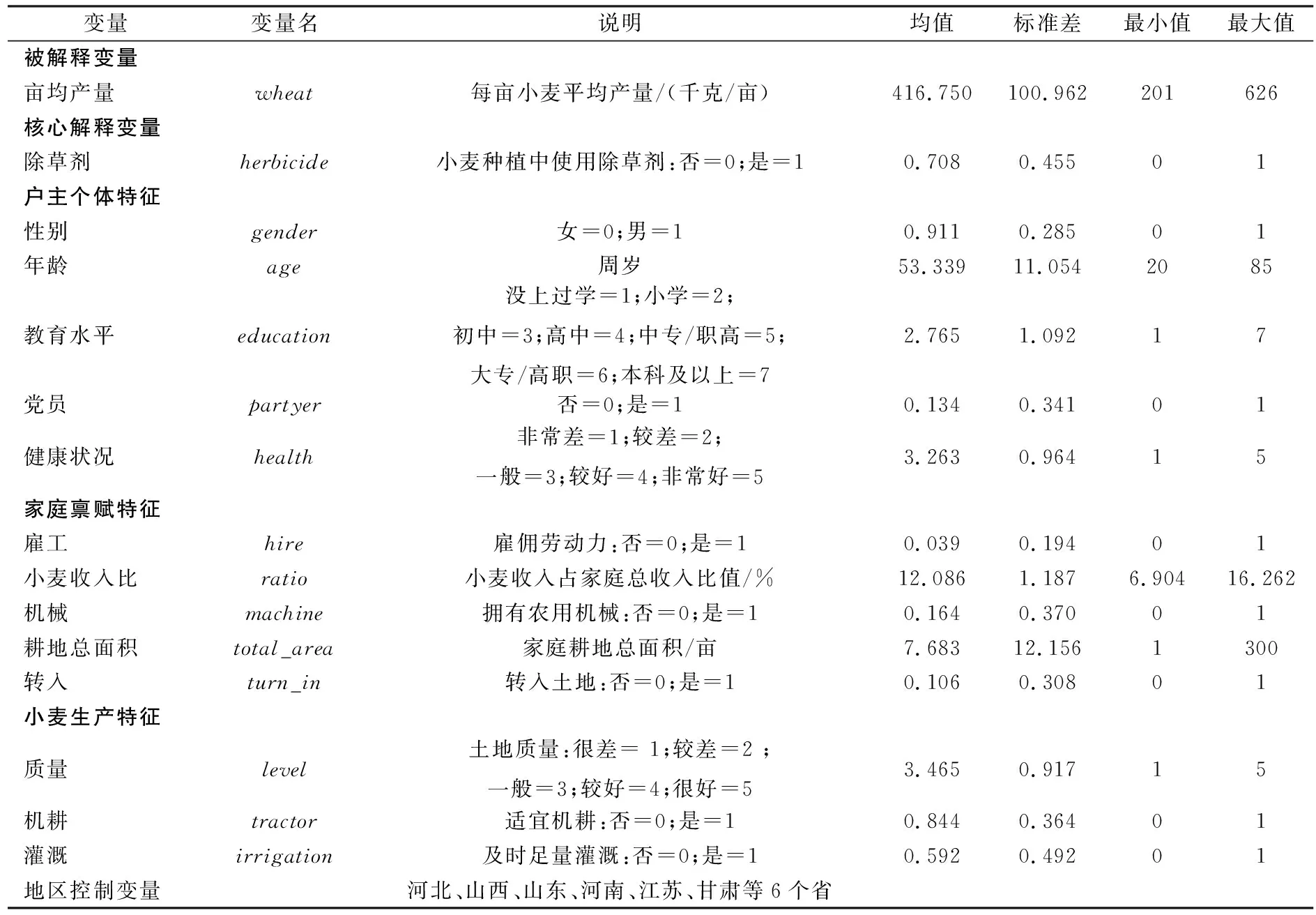

(3)控制变量。总结现有研究文献发现,影响小麦生产效率的主要因素包括户主人力资本、家庭禀赋特征以及灌溉条件、土地规模、土地地力、机械化水平等农业经营特征等[31-32]。因此,本文选取户主个体特征、家庭经济特征和机械、土地质量等小麦生产特征变量作为控制变量。此外,由于每个省的经济、社会发展水平以及农业生产支持政策不同,本文通过省域虚拟变量控制省际层面的差异。表1给出了影响农户小麦生产效率所有变量的说明以及基本统计特征。

表1 变量描述性统计

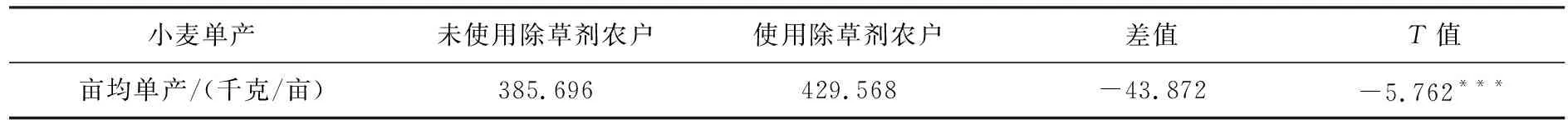

3.核心变量统计分析

在实证分析之前,本文先对样本数据进行初步统计分析,以期得到被解释变量和核心解释变量关系的直观性判断。从表2统计数据可以发现,就小麦单位土地面积产量而言,使用除草剂农户大于非使用除草剂农户,且在1%的统计水平上存在显著差异,可以初步判断农户使用除草剂可以提高小麦生产效率。下文将通过计量模型来证实这一结论。

表2 两类农户小麦单产的T检验

三、实证估计及结果解释

1.OLS基准回归

农户使用除草剂与小麦单位面积产量关系的实证模型如式(1)所示。

lnYi=β0+β1herbicide+βiX+vi+μi

(1)

其中,lnYi为小麦单位面积产量的对数值;herbicide表示农户是否使用除草剂的二元选择变量;X表示影响小麦产量的控制变量;考虑到小麦生产受区域性农业支持政策和自然环境影响较大,选取υi代表省级地区层面影响小麦产量的固定效应因素,β0、β1、βi是变量系数,μi是随机扰动项。

采用OLS估计的除草剂对农户小麦生产单位面积产量(lnwheat)的影响见表3。模型(1)仅考虑主要解释变量农户是否使用除草剂(herbicide)对小麦单位面积产量的估计结果,可以发现农户使用除草剂在1%的统计水平上显著提高小麦的单位面积产量。模型(2)~模型(4)是在模型(1)的基础上逐步加入户主个体特征、家庭禀赋特征、小麦生产特征层面的控制变量,根据估计结果可知尽管除草剂回归系数的绝对值发生变化,但符号未发生改变且仍然显著,说明小麦单位面积产量与除草剂呈正相关关系的稳健性很好。完整的模型(4)显示,除草剂在1%的统计水平上显著提高了小麦单位面积产量,假设H得到了初步证实。

表3 基准回归 N=818

就控制变量而言,户主的身体健康水平(health)在1%的统计水平上对小麦的单位面积产量具有显著的提升作用。原因是户主身体健康状况越好,其能够在小麦种植、灌溉、收割等环节投入更多的精力,提升小麦生产效率,进而提高小麦的单位面积产量。小麦种植收入占家庭收入比(ratio)在5%的统计水平上对小麦的单位面积产量具有显著的正向影响。可能的原因是小麦种植收入占家庭收入的比重越大,农户对小麦生产的重视程度越高,关于机械、灌溉等农业生产要素的投资较为积极,进而提高小麦生产效率。种植小麦的土地质量在10%的统计水平上显著提高小麦的单位面积产量,原因是土地质量越好,土壤的肥力高,有利于小麦产量的提升。土地适宜机械耕作(tractor)在10%的统计水平上显著提高小麦的单位面积产量,可能的原因是土地适宜机械耕作将会使该地块进行机械深耕的概率加大,而深耕有助于提升土地肥力,进而提高小麦的单位面积产量。土地能够及时足量灌溉(irrigation)在1%的统计水平上对小麦的单位面积产量具有显著的正向影响,说明灌溉措施能减弱干旱等不利气候对农作物生长造成的不利影响,进而能够显著提升小麦的单位面积产量。值得注意的是,耕地总面积(lntotal_area)对小麦的单位面积产量为负,但不显著。这与唐轲等[33]的研究结论类似,说明当前中国农户耕地经营规模对粮食单产具有负向影响的“增规不增产”问题依然没有得到解决。

2.内生转换模型——克服“自我选择”和“处理效应异质性”

IV-2SLS模型虽然能够一定程度上改善遗漏变量引起的内生性问题,但农户作为理性个体使用除草剂的决策是其追求效用最大化的自我选择结果,因此IV-2SLS模型无法克服样本自我选择造成的估计结果偏误。倾向得分匹配法(PSM)作为一种改进的估计方法虽然能够有效消除户主年龄、家庭人口以及土地规模等可观测变量引起的样本选择偏差,但无法克服农户的风险认知、自然资源禀赋等不可观测变量造成的偏误[34]。处理效应模型虽然能够弥补PSM方法的不足,消除不可观测变量带来的样本选择偏误,但是没有考虑样本处理效应的异质性,即忽视了使用除草剂农户和非使用除草剂农户农业生产效率的结构性差异[35]。内生转换模型(ESRM)则通过截断正态分布方法计算逆Mills比率(IMR)来校正此偏差,综合考虑了农户使用除草剂的选择性偏误和使用除草剂与否两类农户小麦生产效率的异质性问题,进而能够获得有效的一致估计量,为适合本文分析更为严谨的研究方法。

ESRM具体运用到本文是将农户使用除草剂的选择方程与两个小麦生产效率结果方程,即使用除草剂农户和非使用除草剂农户的小麦生产效率方程联立。其估计思路主要分两步:首先,运用 Probit 模型估计农户使用除草剂的选择方程;其次,运用 OLS估计使用除草剂农户和非使用除草剂农户之间小麦生产效率的差异。

(2)

由此,不同农户除草剂使用的情形下,小麦生产效率方程由(1)式转化为(3a)式和(3b)式,分别为使用除草剂和非使用除草剂农户的小麦生产效率的结果方程:

lnY1=β0+β1herbicide+βiXi+vi+μ1若I*=1

(3a)

lnY0=β0+β1herbicide+βiXi+vi+μ0若I*=0

(3b)

(3a)式和(3b)式中的σ13=cov(ε1,μ1)、σ23=cov(ε2,μ0)分别表示农户使用除草剂选择方程和小麦生产效率结果方程的协方差。当不可观测因素同时影响农户除草剂使用决策行为和小麦生产效率时,造成选择方程和结果方程的残差项存在相关关系。若σ13和σ23在统计意义上显著,则说明运用 OLS估计的结果有偏,解决“自选择”和“处理效应异质性”问题是十分必要的。此时需要运用ESRM同时对决策选择方程(2)式和生产效率结果方程(3a)式、(3b)式进行估计,从而得到一致有效的估计结果。

ESRM的估计结果如表4所示。其中模型(5)是农户使用除草剂选择方程的估计结果,模型(6)和模型(7)分别为使用除草剂农户和非使用除草剂农户小麦单位土地面积产量的估计结果。结果显示:ESRM中选择方程和结果方程的误差项相关系数σ13和σ23均在1%的统计水平上显著,且联合独立似然比χ2(2)通过了1%的统计水平的显著性检验,这说明选择ESRM进行估计是必要的。此外,根据范晓菲等[37]的研究结论,σ13和σ23均为负数说明使用除草剂农户高于总体农户的平均小麦单位面积产量,而非使用除草剂农户则低于总体农户的平均小麦单位面积产量,这表明农户使用除草剂能够显著提升小麦生产效率。

表4 内生转换模型估计结果 N=818

3.基于ESRM的处理效应测算

根据ESRM的实证结果,可以估计出农户的实际小麦生产效率期望值与反事实小麦生产效率的期望值,进一步测算使用除草剂和非使用除草剂农户小麦生产效率的差距。具体计算方程如下:

E(Y1i|P=1)=X1iβ1+σ13λ1i

(4a)

E(Y0i|P=0)=X0iβ0+σ23λ0i

(4b)

E(Y0i|P=1)=X1iβ0+σ23λ1i

(4c)

E(Y1i|P=0)=X0iβ1+σ13λ0i

(4d)

使用除草剂农户小麦生产效率的平均处理效应(ATT)可以表述为方程(4a)与方程(4c)之差:

ATT=E(Y1i|P=1)-E(Y0i|P=1)=X1i(β1-β0)+λ1i(σ13-σ23)

(5)

非使用除草剂农户小麦生产效率平均处理效应(ATU)可以表述为方程(4d)与(4b)之差:

ATU=E(Y1i|P=0)-E(Y0i|P=0)=X0i(β1-β0)+λ0i(σ13-σ23)

(6)

表5给出了ESRM测算的除草剂使用对小麦单位面积产量的平均处理效应,其中ATE为0.312,ATT为0.281、ATU为0.383,且均在1%的统计水平上显著。为了验证研究结论的稳健性,表5同时给出了OLS模型、PSM和处理效应模型估计的平均处理效应(或系数)的结果。正如前文讨论,ESRM模型兼顾考虑了样本自我选择和处理效应的异质性问题,估计结果更加科学合理,其他模型都不同程度地低估除草剂使用对提高小麦生产效率的作用。

表5 不同模型的估计结果比较

本文与徐永江等的研究结论相近,其在浙江省慈溪市的小麦种植对照实验研究发现,使用除草剂比人工除草亩产提高26.11%[18]。但是Chambers等指出农户在实际农业生产过程中技术和实践活动与受控实验条件下的行为实践不符合[38]。因此,不能将农户在实际生产活动的数据与受控实验条件下获得的数据进行直接对比分析。就除草剂使用而言,在实验田中,人工除草能够及时和高效地进行杂草管理,而在实际农业生产中,农户通常还有其他农业生产活动,不可能只专注于小麦除草,因此难以对杂草进行及时高效地去除。而李永丰等通过对小麦田间杂草防治阈期的研究发现,小麦出苗后,如果杂草去除不及时,小麦的产量损失率会随保留杂草天数的延长而增加[39]。此外,结合近年来农业科学种植技术和小麦种子培育技术的发展,在麦田杂草管理良好的条件下,小麦的单位面积产量必然会增加。基于上述分析,本文得出使用除草剂对小麦的单位面积产量提升比率比徐永江等[18]的研究结论高5.1%是可以理解的。

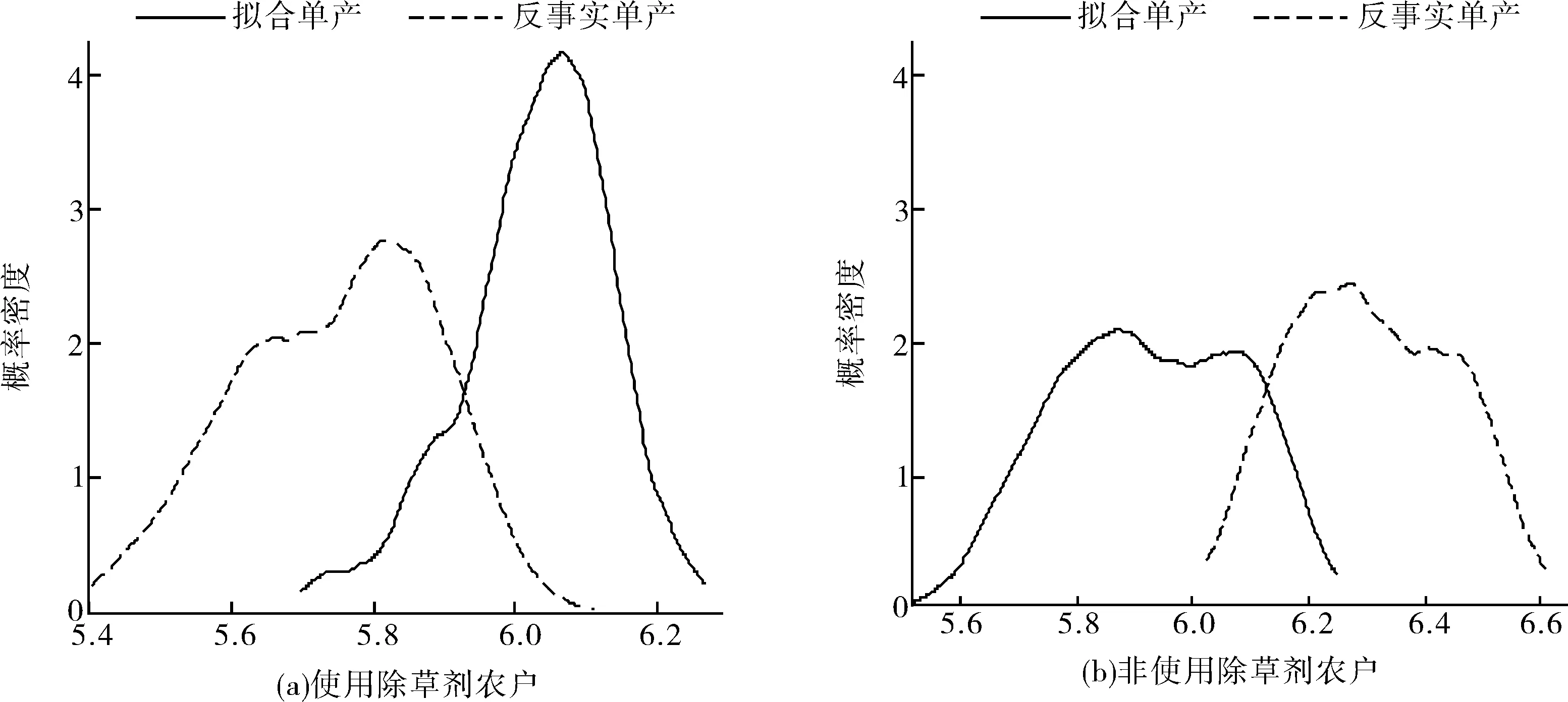

为了更加清晰形象地反映除草剂对农户小麦生产效率的提升效果,本文给出了两类农户分别在拟合和反事实两种情境下小麦单位面积产量的概率密度分布。如图2(a)所示:当前使用除草剂农户在不使用除草剂的反事实情景下,小麦单位面积产量的概率密度分布曲线将明显左移,表明农户使用除草剂能够显著提升小麦的生产效率;如图2(b)所示:当前不使用除草剂农户在使用除草剂的反事实情景下,小麦单位面积产量的概率密度分布曲线将明显右移,表明当前不使用除草剂的农户如果使用除草剂,其小麦生产效率将大幅度提升。

图2 两种情形下农户小麦生产效率的概率密度

四、分区域异质性分析

国家从2004年开始选定河北、江苏、安徽、山东、河南和湖北等6个省份作为小麦最低收购价格政策的执行地区。因此,结合调查样本的区域分布,本文选择其中的河北、河南、江苏、山东4个省份作为小麦主产区,山西和甘肃则为小麦非主产区。原因主要有以下两方面:第一,根据2017年国家统计局公布数据显示:6个主产区省份占全国小麦种植总面积和总产量的比重分别为75.73%和82.42%,因此稳定主产区小麦生产,对保障全国小麦产量意义重大;第二,相比非政策执行区,小麦最低收购价政策的实施刺激了政策执行区农民的种粮积极性,增加了种植面积,说明政策实施会显著影响农户的生产决策以及技术采纳行为[40]。

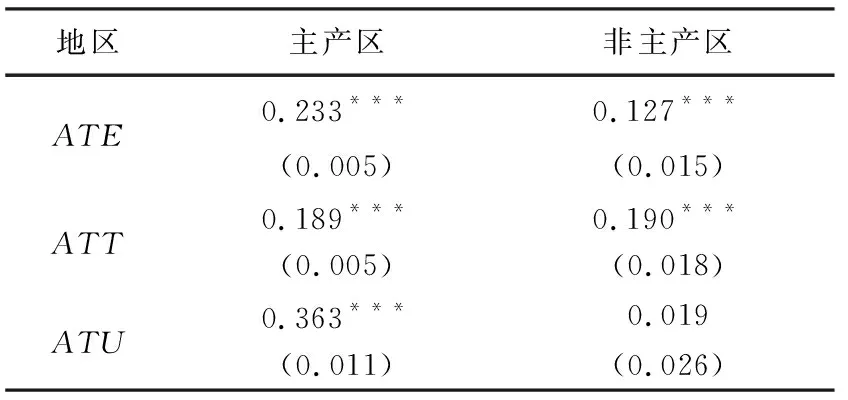

分区域ESRM估计的除草剂平均处理效应结果见表6。主产区的ATT和ATU以及非主产区ATT均在1%的统计水平上显著为正,非主产区的ATU虽然不显著,但也为正值。因此,不论是在小麦主产区还是非主产区,农户使用除草剂均能提高小麦的单位面积产量。这表明了除草剂提高小麦单位面积产量的结论具有稳健性,假设H得到了进一步证实。

表6 分区域ESRM平均处理效应

五、结论和政策建议

本文选择中国6个省微观农户调研数据,利用ESRM克服样本选择偏误和处理效应异质性的前提下分析了除草剂对小麦生产效率的影响。研究结果表明:除草剂能够显著提高农户小麦种植的单位面积产量。在此基础上,测算出除草剂对小麦种植的单位面积产量的平均处理效应(ATT)为0.281,在反事实情境下平均处理效应(ATU)为0.383。进一步将样本进行分区域异质性分析,发现除草剂提高小麦生产效率的结论具有稳健性。

根据本文的研究结论,结合当前中国农村人口不断流失、化肥和机械等要素提高粮食产量空间逐渐缩减的不利农情,除草剂在粮食生产中的广泛使用是必然趋势。因此,为了降低粮食生产成本,缓解粮食“三量齐增”困境,可以从以下三方面进行努力:首先,在粮食种植中合理推广使用除草剂。在中国人多、地少、水缺的基本国情农情下,推广使用除草剂有助于推进人工除草向少耕和休耕种植模式的转变,进而减少土壤中水分、养分和有机质流失,改善耕地质量和提高土壤肥力,最终提升粮食生产效率。其次,提高农户科学使用除草剂的技能。目前农资市场除草剂产品品种多样,但有效去除杂草需要正确选择除草剂品种、合理配置药液浓度以及科学喷洒方式三个前提,否则不仅不能有效控制杂草,而且可能造成粮食减产,可以看出除草剂使用具有专业性高和技术性强特点。而当前中国农户的文化教育水平普遍不高,农业科技知识匮乏。因此,相关农业科研院所以及基层农业技术推广人员,应定期面向农户举办除草剂技术培训和讲座,提升农户除草剂使用的知识和技能,最大程度避免因除草剂误用造成的潜在农作物减产。最后,加强除草剂产品质量监督。随着农业生产对除草剂的旺盛需求,市场上销售的除草剂品种繁多,但有效成分含量不足或未检出、缺乏检测依据、以次充好等问题突出。假冒伪劣的除草剂产品,不仅不能有效管理杂草,还会对农作物根系以及土壤微生物造成损伤,给农户利益带来巨大损失。因此,农业、工商、质检等相关政府管理部门应加强对除草剂销售市场的监督检查,制定除草剂产品国家标准和检测标准细则,推动农药登记和执法部门在抽检执法过程中有据可依,有效降低不合格除草剂产品对粮食生产带来的威胁。