我国新生代已婚流动育龄妇女避孕方式的选择及其影响因素

中央财经大学社会与心理学院(100081) 赵思博 丁志宏

【提 要】 目的 了解我国新生代已婚流动育龄妇女的避孕方式及其影响因素。方法 采用SPSS 24.0 软件进行统计,对避孕方式选择和研究变量的关系进行相关分析,多因素分析采用二分类logistic回归分析。结果 新生代已婚流动育龄妇女更多使用避孕套等短效避孕方式。结论 新生代已婚流动育龄妇女避孕方式选择受到个体因素、家庭因素和社会经济因素影响。

《“健康中国2030”规划纲要》指出,要完善国家计划生育技术服务政策,普及避孕节育和生殖健康知识,尤其要做好流动人口基本公共卫生计生服务均等化的工作。《中国流动人口发展报告2018》显示,2017年我国新生代流动人口中,“80后”和“90后”占比分别为35.5%和24.3%[1]。以新生代为主的青年流动人口是婚姻和生育的主要群体[2],处在生育旺盛期的她们更容易面临婚前性行为、非意愿怀孕及性传播疾病等风险[3-5],使未婚先孕、婚外孕、非意愿妊娠流产的发生风险剧增[6]。但是,对新生代已婚流动育龄妇女的避孕方式的研究较少[7-8]。

本研究采用2016 年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据,对我国新生代已婚流动育龄妇女的避孕方式进行实证分析,探讨个体、家庭和社会经济因素对其避孕方式选择的影响,为改进计划生育工作思路和提高服务质量提供有益的参考。

资料与方法

1.研究对象

资料来自2016年《全国流动人口卫生计生动态监测调查》的原始数据。该调查以31个省(区、市)和新疆生产建设兵团2015年全员流动人口年报数据为基本抽样框,采取分层、多阶段与规模成比例的PPS抽样。总样本量约为16.9万人,涉及流动人口家庭成员约45万人。本研究对象新生代已婚流动育龄妇女是指出生于1980-1999年间、跨区县且流动时间超过一个月的已婚女性。

2.研究方法

2016年调查内容主要涉及人口学特征、婚育和卫生计生服务等方面。根据目前我国育龄女性的实际应用状况和研究目的,我们将避孕方式分为两类:将绝育、宫内节育器和皮下埋植的避孕方式作为长效避孕措施,而将包括口服避孕药、避孕套、外用药和其他避孕方法统称为短效避孕措施[9]。

3.统计分析

采用SPSS 24.0统计软件分析处理数据。采用卡方检验对社会人口学特征和新生代已婚流动育龄妇女避孕方式选择的关联性进行统计检验,采用二分类logistic回归分析新生代已婚流动育龄妇女避孕方式选择的影响因素,检验水准为α=0.05。

结 果

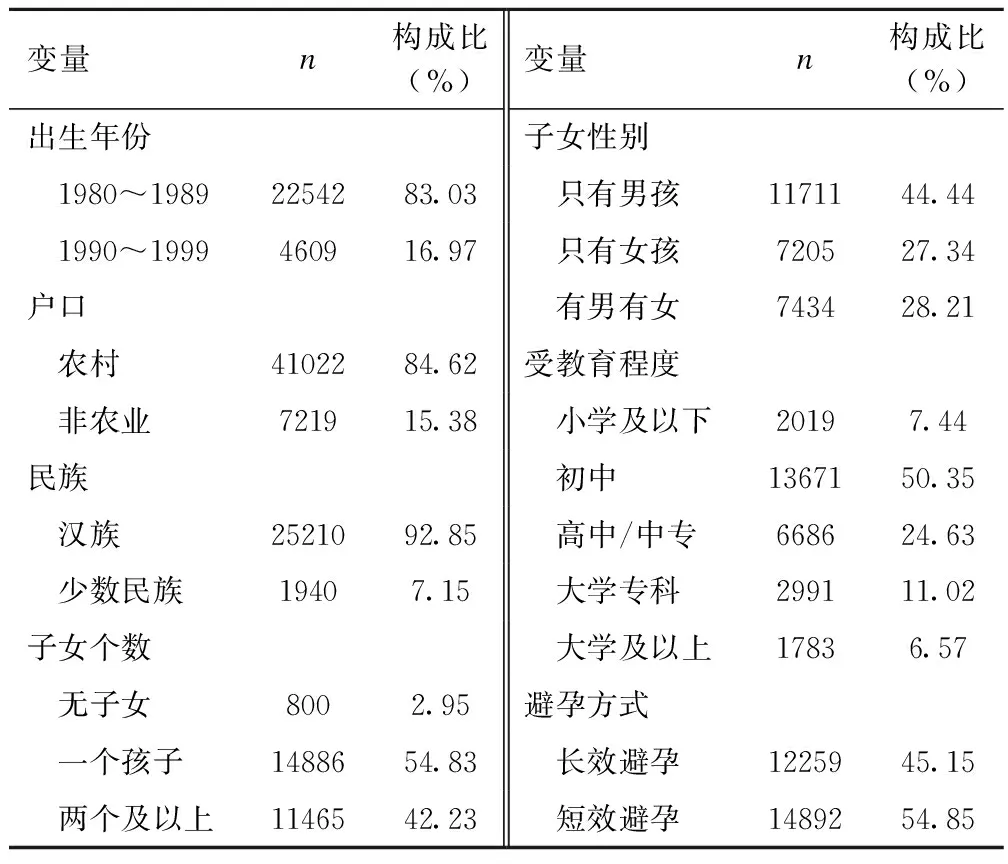

1.研究对象基本特征

本研究有效样本27151个,平均年龄(30.37±3.8)岁,家庭月收入(8983.18±9007.54)元,家庭月支出(4482.47±3362.29)元,社会保障数量(1.32±1.96)。具体人口学特征见表1。

表1 新生代已婚流动育龄妇女的基本统计描述

分析发现,新生代已婚流动育龄妇女中,只有45.15% 使用长效避孕,其中,使用宫内节育器的比例较高,为32.9%。短效避孕措施中,避孕套的使用比例突出,达到53%。避孕方式在家庭月收入、家庭月支出和社会保障数量上有显著差异(P<0.01)。

2.研究变量和避孕方式选择的关联性检验

结果显示,出生年代、户口、民族、子女个数、子女性别、受教育程度和避孕方式的选择有显著关联(P<0.01),具体见表2。

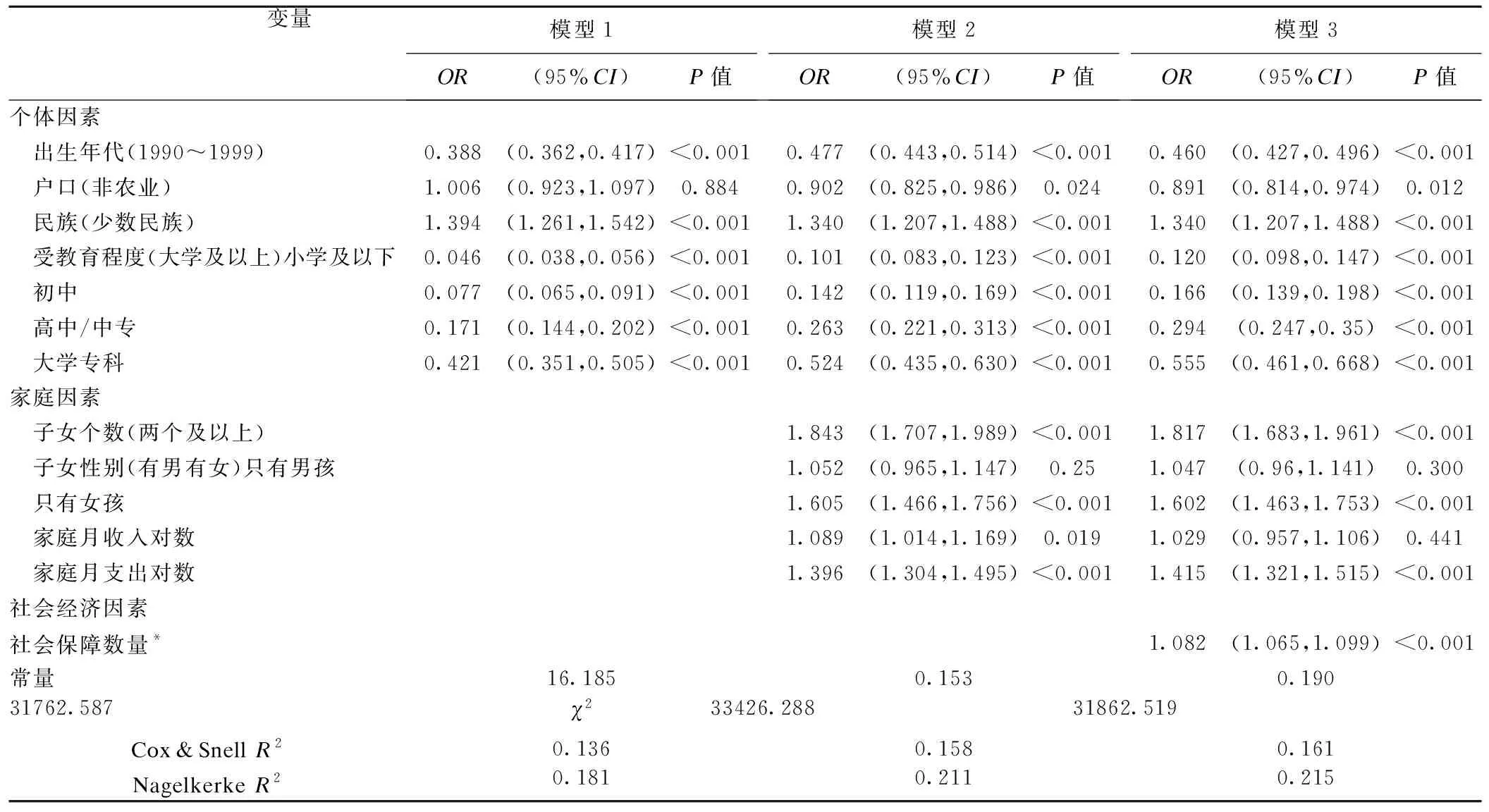

3.影响新生代已婚流动育龄妇女避孕方式选择的二分类logistic回归分析

为进一步考察各类因素对新生代已婚流动育龄妇女避孕方式选择的影响,本研究以避孕方式为因变量,将短效避孕方式赋值为1,长效避孕方式为0,进行二分类logistic回归分析,其中模型1纳入个体因素,模型2在模型1的基础上,再纳入家庭因素,模型3在模型2的基础上再纳入社会经济因素。结果表明,随着影响因素的引入,模型解释力和拟合优度均呈现出向好的趋势,具体见表3。

表3 新生代已婚流动育龄妇女避孕方式影响因素的二分类logistic回归模型分析结果

模型1 引入个人因素时,新生代已婚流动育龄妇女的年龄、民族和受教育程度均对其避孕方式选择有显著影响(P<0.01)。具体来说,相比出生于1990年代的已婚流动育龄妇女,出生于1980年代的采取短效避孕的可能性更低;汉族已婚流动育龄妇女采取短效避孕措施的可能性是少数民族的1.394倍。随着受教育程度的提高,新生代已婚流动育龄妇女采取短效避孕的可能性越来越高。而农业或非农户籍的新生代已婚流动育龄妇女在避孕方式的选择上无显著差异。

模型2继续引入家庭因素,相比于非农业的新生代已婚流动育龄妇女,农业户籍采取短效避孕的可能性更低。其他在模型1中的变量仍有统计学意义且保持同向。模型2显示,新生代已婚流动育龄妇女有一个孩子时采取短效避孕的可能性是有两个及以上孩子的1.843倍。以往研究也有同样发现[10]。子女性别上,只有女孩的妇女采取短效避孕的可能性比有男有女的新生代已婚流动育龄妇女更高;而只有男孩对新生代已婚流动育龄妇女避孕选择无统计学意义。家庭月收入和家庭月支出越高的新生代已婚流动育龄妇女采取短效避孕的可能性越高。

模型3引入了社会经济因素,个体因素和家庭因素与模型2结果基本一致,只有男孩和家庭月收入没有统计学意义。我们看到,参与社会保障类型越多的新生代已婚流动育龄妇女采取短效避孕的可能性越高。

讨 论

在流动人口生殖保健意识增强,对避孕信息需求日益增大的背景下,如何加强流动人口卫生计生服务管理,是推进健康中国建设的内在要求。

分析显示,我国新生代已婚流动育龄妇女的避孕方式和全国育龄妇女多采用长效避孕方式显著不同,他们在短效避孕措施中使用避孕套的比例非常突出。针对这部分群体可采取如下措施:(1)在流入地妇幼健康、公立医院、基层医疗卫生机构,设立免费药具如避孕套发放柜台/箱;(2)在流动人口聚集社区增设计划生育药具服务网点;(3)在特殊地区,还可配备流动服务站点;(4)利用新媒体平台和物流技术,提高药具服务可及性和便捷性。

另外,新生代已婚流动育龄妇女在避孕方式选择上,1980-1989年出生、少数民族、受教育程度较低、农业户口、儿女双全、家庭月收入低、社会保障数量少的已婚流动育龄妇女采用长效避孕方式的可能性更高。由于长效避孕方式多为医控模式,因此,对于这部分流动育龄妇女,更需按照便民、利民、亲民的原则,在流入地妇幼健康、公立医院、基层医疗卫生机构,简化服务流程,提供专业咨询和开展综合倡导活动,提高避孕效果,减少非意愿妊娠发生。

最后,针对新生代已婚流动育龄妇女避孕方式选择是多重因素影响的复杂过程,卫生部门更需要健全流动人口全员统计和动态监测体系,创新机制,加强服务,进一步增强新生代流动育龄妇女的权益保障。