脑卒中患者家庭照顾者的压力与焦虑的关系*

田 月 杨晓湜 邹长青 贾雅婧 桂 玲 张 博 朱京海△

【提 要】 目的 探讨脑卒中患者家庭照顾者的焦虑现状,脑卒中患者家庭照顾者的压力、自我效能与焦虑之间的关系,分析自我效能在压力和焦虑之间的中介作用。方法 选取脑卒中患者家庭照顾者490例,采用自我效能量表(GSES量表)、压力量表(CSI量表)、广泛性焦虑量表(GAD-7)来调查分析脑卒中患者家庭照顾者的压力水平、自我效能水平和焦虑现状,并采用多元分层回归分析找出焦虑的影响因素。结果 脑卒中患者家庭照顾者在不同压力水平下,自我效能、焦虑水平均有差异(P<0.01)。脑卒中患者家庭照顾者压力与焦虑水平呈正相关(P<0.01);自我效能与焦虑水平呈负相关(P<0.01)。照顾者的自我效能在压力和焦虑之间起着部分中介作用(P<0.01),且压力和自我效能能够预测其焦虑水平。结论 降低照料者压力水平、提升自我效能感,能够有效改善并减轻脑卒中患者家庭照顾者的焦虑程度。

脑卒中是我国成年人致死、致残的首位病因,且具有发病率高、死亡率高、致残率高和复发率高的特点,需要长期照顾和支持[1]。脑卒中患者主要照顾者是指用最多的时间照顾患者或者承担患者主要照顾任务的人[2]。受我国传统文化以及亲情观念的影响,我国脑卒中患者的主要照顾者均以家庭成员为主,而这种照顾者往往不具备专业的护理能力,不能得到相应的社会资源和社会支持来满足脑卒中患者的需求,从而使得照顾者承担很大的压力而损害其身心健康。有研究显示,脑卒中照顾者和患者的相依关系较高,照顾者的身心健康与脑卒中患者的生理痛苦和心理压力、生活质量密切相关[3-4]。

国内外学者通过研究得出脑卒中患者家庭照顾者无论是从心理健康和躯体健康水平均低于正常人群[5-9]。许多研究表明,沉重的照顾负担和心理压力使照顾者极有可能成为下一个患者,属于卒中高危人群,必须关注照顾者群体身心健康,做好一级预防和健康管理[10-12]。目前我国医疗体系主要是针对患者,重点只关注患者的心理健康和干预水平,很少会顾及到家庭照顾者的情绪和心理健康[13]。因此,本研究评价脑卒中患者家庭照顾者的焦虑水平,研究压力对焦虑的影响以及自我效能在照顾者压力和焦虑之间的中介作用。

资料与方法

1.资料

采用整群抽样法,选取2019年2月至2019年10月辽宁省沈阳市中国医科大学附属盛京医院沈北康复基地和重庆大学附属璧山区人民医院患者主要照顾者作为调查对象,所有调查对象均填写知情同意书,通过面对面访谈法收集问卷,问卷共收集600例,按照纳入和排除标准,最终纳入本研究的问卷共490例,问卷有效回收率81.67%。纳入标准:直系亲属并承担主要照顾责任;不收取任何报酬;自愿配合填写问卷调查;有良好的阅读及理解能力;照顾者为成年人,意识清楚,与调查者沟通无障碍;获医院伦理委员会同意并签署知情同意书。排除标准:经过专业训练的有偿照顾者;有严重躯体疾病(严重高血压及糖尿病、心、肺、肾等脏器基础疾病)及精神心理障碍者。

2.方法

(1)研究工具

①一般情况调查表:患者及家庭照顾者的一般资料,包括人口社会学资料等。②照顾者压力量表(caregivers strain index,CSI):该量表共有13个条目,每个条目分为“是”、“否”两个答案,计算“是”的总和,“是”得1分,“否”得0分,总分≥7分,表明有照顾压力,分数越高,压力越大。③一般自我效能感量表(general self-efficacy scale,GSES):该量表共10个项目,量表得分为各项目得分均分,得分越高,说明一般自我效能感越好。该量表的内部一致性系数为0.75~0.91。④广泛性焦虑量表(generalized anxiety disorder,GAD-7):GAD-7总分范围为0~21分。分值5、10、15分别对应“轻度”、“中度”、“重度”焦虑程度分界值。

(2)统计学方法

所有数据使用EPiData双人录入并进行数据对比和逻辑核查,确定数据无误后采用统计SPSS 26.0软件对数据进行统计分析。检验水准为α=0.05,以P<0.05为差异有统计学意义。采用Spearman相关分析及分层回归分析对数据进行分析与处理。

结 果

1.脑卒中患者及家庭照顾者一般资料情况

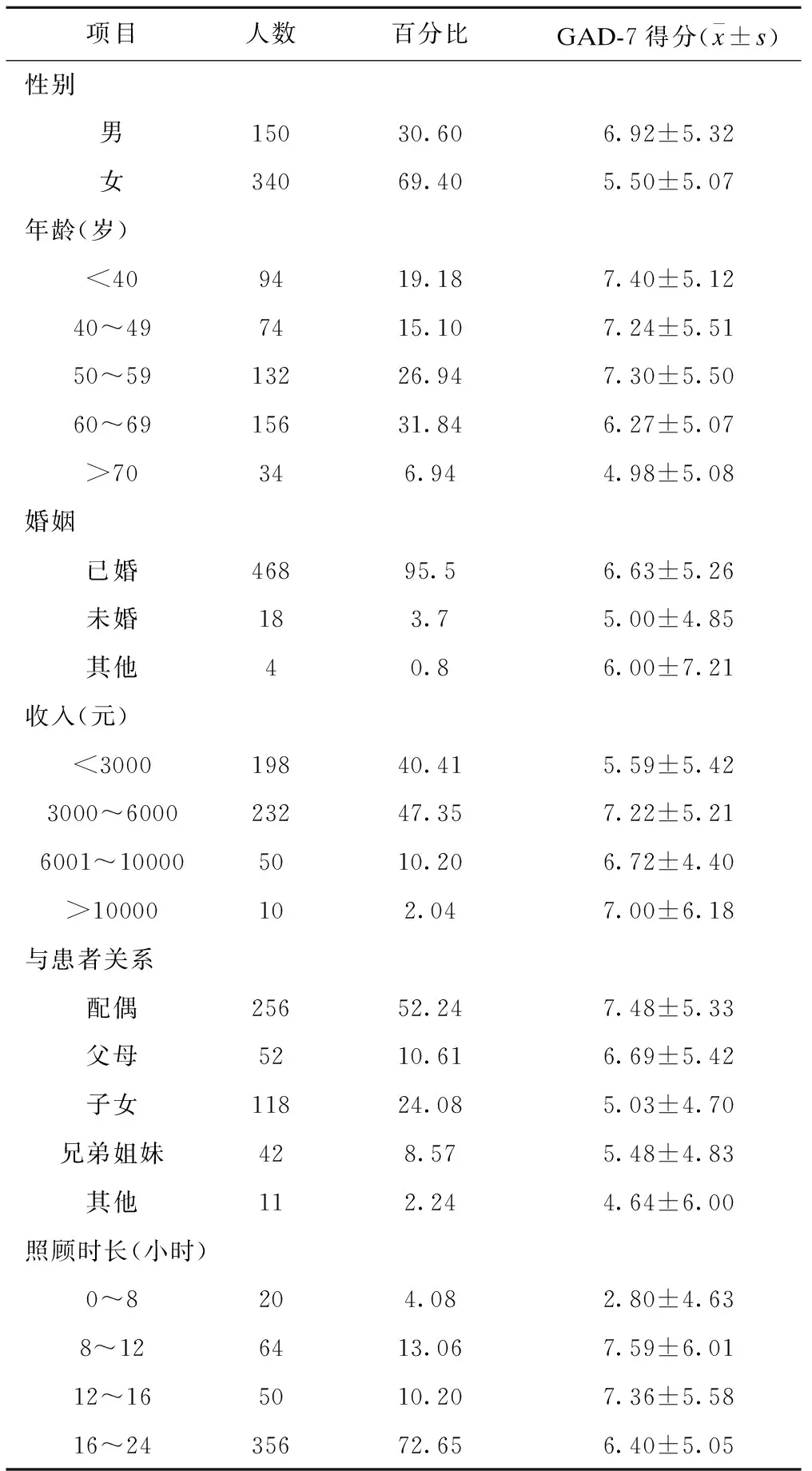

本次调查中脑卒中患者和照顾者各490例,脑卒中患者中男性346例,占比70.61%,女性144例,占比29.39%,结果符合《2019年中国卫生健康统计提要》所发布的我国脑卒中发病患者中男性比女性多的流行病学特征。老年群体(年龄大于60岁)脑卒中患者较多,占比54.29%。主要照顾者中女性多于男性,女性比例占69.40%,这与女性在家庭中承担的角色有关,女性更注重于家庭生活。脑卒中患者家庭照顾者一般资料情况及GAD-7得分见表1。

表1 脑卒中患者家庭照顾者基本情况及GAD-7得分

2.脑卒中患者照顾者压力、自我效能、焦虑得分情况

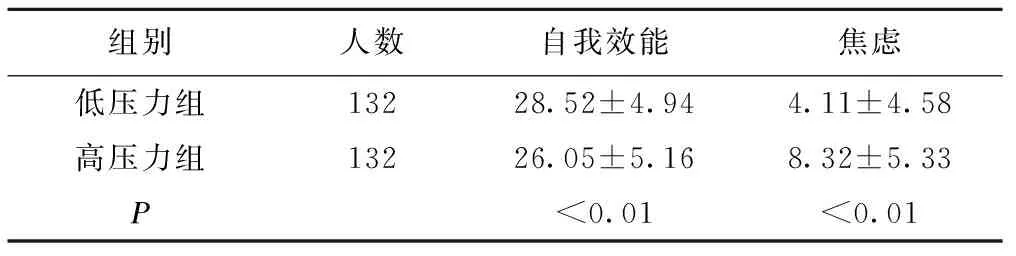

脑卒中患者照顾者压力得分为(9.62±3.57)分,得分≥7[14]的有396人,占比80.82%;自我效能得分为(26.96±4.88)分,焦虑得分为(6.51±5.28)分,有焦虑症状的人数为298人,占比60.82%;探讨不同压力水平脑卒中患者自我效能和焦虑的差异,按照压力的得分总分,分别取高分端和低分端各27%[15]的数据(n=165)组成高压力组和低压力组,分别对这两组进行t检验。结果显示,不同压力组的自我效能和焦虑水平差异有统计学意义,见表2。

表2 不同压力组自我效能、焦虑情况

3.脑卒中患者家庭照顾者的压力、自我效能与焦虑相关关系研究

采用Spearman相关分析对照顾者压力得分与自我效能得分、焦虑得分进行相关性分析,脑卒中患者照顾者焦虑与压力呈正相关(P<0.01),与自我效能呈负相关(P<0.01);自我效能与压力呈负相关(P<0.01)。

表3 脑卒中患者家庭照顾者的压力、自我效能与焦虑相关性分析

4.脑卒中患者家庭照顾者压力、自我效能和焦虑分层回归分析

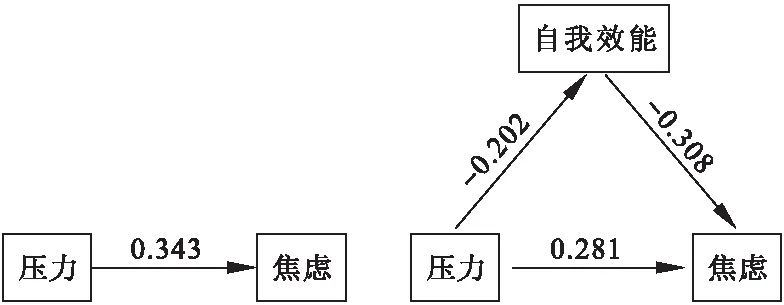

通过分层分析,对自我效能在压力和焦虑之间的中介关系进行探讨,结果显示脑卒中患者家庭照顾者压力对焦虑有明显的正向影响(β=0.034,P<0.01),当自我效能作为中介作用时,压力与焦虑症状间的路径系数有所下降(β=0.281,P<0.01),自我效能在照顾者的压力和焦虑之间具有部分中介作用,且自我效能的中介效应占总效应的18.13%(0.202×0.308/0.343),见表4,图1。

表4 脑卒中患者家庭照顾者压力、自我效能和焦虑分层回归分析

图1 压力、自我效能、焦虑之间结构模型

讨 论

本研究显示脑卒中患者家庭照顾者有焦虑症状的占比60.82%,其中中、重度焦虑占比20.16%。同时,Jaracz Krystyna等[16]研究得出无论是在脑卒中患者急性期还是慢性恢复期,长期的照顾会导致其照顾者出现焦虑、抑郁等不良心理状况[17],同时会给照顾者带来沉重的心理和生理负担,导致生活质量下降[18]。

国内研究者对199名社区脑卒中照顾者研究显示,脑卒中患者由于生活不能自理,导致其照顾者需要对患者进行长期的生活照顾,使得照顾者的负担增加,压力变大[19]。国外研究显示,家庭照顾者在患者的居家康复中发挥着重要作用,承受着巨大的照顾压力[20]。本研究结果显示,高压力组比低压力组的照顾者自我效能更低,同时焦虑的得分更高。照顾者受到的内外刺激超过其承受能力,导致压力出现[21]。

自我效能最早是1986年Bandura提出的,是由人们对自身完成既定行为目标的行动过程所需要的组织和执行能力的信心或信念[22]。自我效能感的高低决定着照顾者能够很好地掌控其角色特征,同时是否能够高质量地完成照护任务[23]。本研究结果显示,自我效能对脑卒中患者照顾者的焦虑有负向预测的作用,照顾者的自我效能低,焦虑的水平就高。这与国外学者Porter LS等研究结果一致[24]。按照自我效能理论,不同自我效能感的人,知觉、思维和行为的方式都不同,低自我效能是影响焦虑这一负面情绪产生的重要因素[25-26]。照顾者自我效能越高,对生活压力的调节能力就越强,勇于面对困难,拥有解决问题的自信和能力,焦虑发生的水平就会降低。

本研究结果显示,自我效能在照顾者的压力和焦虑之间具有部分中介作用,且自我效能的中介效应占总效应的41.63%,照顾者在照顾过程中,越得心应手或者面临的困难越少,压力越小,自我效能感越高,焦虑发生的几率就越小。曹小花等[27]对407例恶性肿瘤患者家庭照顾者进行研究,得出恶性肿瘤患者的家庭照顾者的自我效能感中介效应占总效应的16%,同时,照顾者拥有的社会支持越多,自我效能感越高,不良心理状况出现越少,情绪越积极。

脑卒中患者家庭照顾者的压力可影响自我效能,要减轻家庭照顾者的压力,应给予其信心,提升自我效能,达到改善其负面情绪的作用,减少焦虑状况的发生,从而提高脑卒中患者的积极情绪和生命质量。但本研究也存在一些不足,如未将脑卒中患者家庭照顾者的性别、年龄、婚姻状况等因素及其照顾的患者的基本情况纳入到压力、自我效能、焦虑之间的关系中进行综合考虑,今后需要进一步研究加以完善。