高拱坝溢流表孔分流齿坎的布置体型与作用效果

孙双科,徐建荣,柳海涛,彭 育,薛 阳

(1.中国水利水电科学研究院,北京 100038;2.中国电建集团 华东勘测设计研究院有限公司,浙江 杭州 311122)

1 研究背景

高拱坝是我国大型水电站的主力坝型之一,自1998年二滩水电站[1-4]建成投产以来,我国又陆续建成了小湾[5-7]、溪洛渡[8-11]、锦屏一级[12-13]、构皮滩[14-17]、白鹤滩[18-19]等300 m 级大型高拱坝工程,其中锦屏一级水电站最大坝高305 m,是目前世界第一高拱坝工程,白鹤滩水电站总装机容量16 000 MW,是我国仅次于三峡水电站的第二大水电站。另外,坝高270 m 的乌东德[20-22]水电站也正在建设中。

我国大型水电站普遍存在水头高、流量大的技术特点,在枢纽布置与泄洪消能方面面临巨大挑战,大型高拱坝工程由于大多布置于狭窄的深切河谷段,更加大了相关问题的技术难度[23]。如表1 所示,我国几座代表性高拱坝工程坝身泄量10 100 ~ 32 278 m3/s,上下游总落差140 ~ 225.9 m,而枯水期下游河道宽度则在100 m 以内,足见相关研究的技术难度。

表1 部分高拱坝坝身泄洪水力学指标

为解决枢纽布置与泄洪消能技术难题,我国高拱坝工程大都采用了坝身开孔泄洪和岸边泄洪洞分流的总体布置格局与利用下游人工水垫塘消能的泄洪消能布置方案[24-25],在坝身泄水建筑物布置上,通过布置表孔与深(中)孔双层孔口,并采用不同的鼻坎高程与出射角度,形成多层多点大差动出流,以分散挑流水舌跌入下游水垫塘时的入水能量分布,并通过水舌的空中碰撞促进消能,最终实现降低水垫塘底板冲击压强与脉动荷载的目标。

在坝身泄水建筑物体型优化布置方面,深(中)孔由于孔身短且流速高,通常采用工作弧门布置于出口的有压长管布置方式,主要通过优化流道轴线偏转角度与出口鼻坎挑角进行挑流水舌流态控制;而溢流表孔由于泄槽内流速通常为20 m/s 左右,量值不大,为实施体型优化提供了更多的技术可能性,除通过调整鼻坎出射角实现分层多点入水之外,还可以采用促进水舌横向扩散的舌型坎、促进水舌纵向扩散的宽尾墩、以及进一步分散水舌的分流齿坎等优化技术[24-25]。上述技术措施在我国大型高拱坝工程设计与科研的不同阶段都进行过大量试验研究与分析论证,为最终方案的确定发挥了重要作用。

本文以高拱坝溢流表孔分流齿坎为主题,在回顾其工程运用与前人研究成果基础上,结合白鹤滩水电站可研阶段坝身泄洪水工模型试验结果,探究分流齿坎的布置体型与作用效果,为后续类似工程提供参考。

2 高拱坝溢流表孔分流齿坎的相关研究与工程应用

作为高拱坝溢流表孔体型优化的有效技术措施之一,分流齿坎方案已在二滩、溪洛渡、构皮滩等大型高拱坝工程中得到了实际运用[26-28]。水工模型试验研究表明,表孔增设分流齿坎,可以促进表孔挑流水舌在横、纵向上的分散,有效降低水垫塘底板冲击压强。

从体型布置看,分流齿坎的类型可以分为双边齿坎、双中齿坎、内侧边齿坎、以及外侧边齿坎四大类。而分流齿坎的细部尺寸,则包括齿坎高度、齿坎宽度与挑角三个最为关键的参数。已有研究表明,增设分流齿坎的效果,不仅与分流齿坎的类型、细部尺寸有关,而且与不同表孔采用不同齿坎布置的组合方式有很大关系,需要开展大量系统的试验研究以择其优。我国目前已建成投产的二滩、溪洛渡、构皮滩水电站三座高拱坝工程,均采用了不同的分流齿坎布置方式。

二滩水电站坝身泄洪布置有7 个表孔与6 个中孔,表孔堰顶高程1188.5 m,堰上正常水头11.5 m,每孔宽度11 m,闸墩宽11 m,溢流前缘总宽143 m。为分散水流以适应表孔、中孔水流撞击消能的需要,表孔出流采用自由跌落大差动跌坎消能形式,1#、3#、5#、7#孔跌坎俯角30°,2#、4#、6#孔跌坎俯角20°,泄流时可把水舌沿水流方向分散成两片。同时,在2#—6#孔跌坎上布置双侧分流齿坎,在1#与7#孔外侧布置单侧分流齿坎,以利水舌进一步分散。各分流齿的挑角均为20°,为防止分流齿坎出现空化空蚀破坏,每个齿侧设置2 个直径0.3 m 的通气孔,并与齿坎下游2 个直径0.3 m 的通气孔相连通。表孔采用大差动跌坎加分流齿后,泄流水舌能纵、横向充分扩散,大大减小了水垫塘底板的动水压力。水工模型试验表明,其冲击动压比不设分流齿坎时减小80%以上,消能效果十分显著[1-4,26],成功地解决了坝身表孔单独运行这一最不利工况下的泄洪消能问题,为高拱坝、大泄量表孔溢洪道提供了一种新型消能工。

溪洛渡水电站坝身泄洪采用“分层出流、空中碰撞、水垫塘消能”的布置形式,坝身泄洪孔口布置7 个表孔和8 个中孔,平面上相间布置。其中表孔尺寸为7~12.5 m×13.5 m(宽×高),溢流堰顶高程586.50 m,设弧形闸门,出口为大差动挑流齿坎,其中,1#、7#出口鼻坎采用俯角10°,2#、6#采用俯角30°,3#、5#采用水平出流,4#采用俯角20°,为进一步促进表孔水舌分散,2#—6#表孔出口中间均设置2 个中齿坎,将水舌分为3 股较深的水流,从而改变水舌的形状和落水范围。中孔尺寸为8~6 m×6.7 m,孔底高程499.5~501.0 m,进口设平板检修闸门,孔壁设钢衬,出口孔口设弧形工作闸门,挑流出流;坝身孔口泄洪挑流水舌均匀归槽至坝下水垫塘,水垫塘长360 m,末端设二道坝。坝身孔口最大泄量30 902 m3/s,约占枢纽总泄量的60%。通过一系列模型试验和数值模拟研究,实施方案的坝身孔口具备体型设计合理,进口水流条件良好,流态稳定,在各种水位工况下,坝身泄洪水流归槽良好,且由于水垫塘水深达60~80 m,水垫塘底板最大动水冲击压力不大,仅在宣泄校核洪水时测值达到15.1×9.8 kPa[9]。

构皮滩水电站采用“横向单体扩散,纵向分层拉开,整体入水归槽”泄洪消能方式,坝身泄水建筑物由6 表孔与7 中孔组成,表孔堰面为开敞式WES 实用堰,堰顶高程617.00 m,孔口尺寸为12 m×13 m,为减轻水流向心集中的影响并尽可能分散水舌落点,各表孔出口处采用不同出射角度:1#与6#为0°、2#与5#为-20°、3#、4#为-30°,为增加水流的入水层次,在1#、3#、4#、6#出口鼻坎上布置了不同型式的分流齿坎[14,28],其中1#、6#表孔采用内侧边齿坎,分流齿坎尺寸为6 m×4 m(宽×高),挑角20°;3#、4#表孔采用中齿坎,分流齿坎尺寸为8 m×8 m(宽×高),挑角20°。中孔进、出口均为有压流型式,进口有压直线段断面尺寸为6 m×8 m,出口断面尺寸为7 m×6 m。1#、3#、5#和7#中孔为平底型,挑角为0°,2#、4#和6#为上挑型,其中4#中孔挑角为10°,2#和6#中孔挑角为25°。水工模型试验结果表明,各工况下水垫塘底板上的冲击动水压力小于15×9.8 kPa,而6 个表孔单独敞泄时,水垫塘底板上出现压力峰值区,ΔP 接近11×9.8 kPa,表明该运行工况是水垫塘工作条件的控制工况。

乌东德水电站在研究过程中也曾对分流齿坎布置方案进行过比选研究[29-30]。

3 白鹤滩水电站溢流表孔分流齿坎布置优化试验研究

白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县境内,是金沙江下游干流河段梯级开发的第二个梯级电站,具有以发电为主,兼有防洪、拦沙、改善下游航运条件和发展库区通航等综合效益。拦河坝为混凝土双曲拱坝,高289 m,总装机容量16 000 MW,多年平均发电量602.4 亿kW·h。

白鹤滩水电站按千年一遇洪水设计,万年一遇洪水校核,相应洪水流量分别为38 800和46 100 m3/s,坝身设6 个表孔(14.0 m×15.0 m)、7 个深孔(5.5 m×8.0 m),坝下水垫塘消能;岸边3 条泄洪隧洞(15 m×9.5 m)均布置在左岸。最大下泄流量达42 355 m3/s,泄洪功率高达90 000 MW[18,32]。

6 孔溢流表孔对称于溢流中心线布置,堰顶高程805 m,孔口宽度14.0 m,高度15.0 m,闸墩宽10 m,溢流前沿总宽131 m。采用大差动自由挑(跌)流布置方式,使水舌分层入水,并在平面上采用2° ~ 6°的扩散角,使水流横向扩散。其中,1#、4#表孔出口跌角30°;2#、5#表孔出口挑角5°;3#、6#表孔出口跌角15°。在表孔7 个闸墩下方布置7 个深孔。深孔体型采用压力上翘型挑坎,出口高程719 m,出口尺寸5.5 m×8.0 m(宽×高),7 个深孔分4 组采用不同的挑角,以便入水水舌纵向拉开,1#、7#深孔出口挑角为-5°,2#、6#深孔出口挑角为3°,3#、5#深孔出口挑角为12°,4#深孔出口挑角为25°。

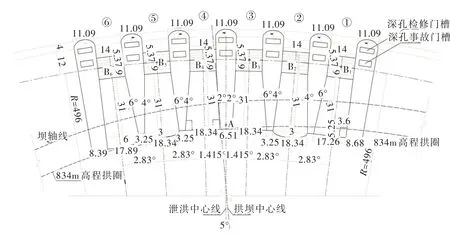

项目可行性研究阶段,中国水利水电科学研究院开展了1∶100 坝身泄洪整体模型试验研究[33-36],对表孔布置体型进行了一系列优化试验研究,对比了表孔出射角度改变、溢流前缘采用舌形坎、二道坝坝顶高程改变及其不同组合对水垫塘底板冲击压强的影响,提出了阶段性优化布置方案。在该阶段研究中,经大量优化对比试验研究,提出在1#、4#表孔挑坎处分别增设挑角为20°的分流齿坎以进一步分散表孔水舌,其中1#表孔采用外侧单边齿坎布置,分流齿坎宽度为3.6 m;4#表孔采用双侧边齿坎布置,分流齿坎下缘宽度均为3.6 m,见图1。

图1 白鹤滩水电站坝身表孔与分流齿坎平面布置

1∶100 水工模型试验结果表明,1#与4#表孔采用分流齿坎后,在表孔全开泄洪与校核洪水运行工况下,水垫塘底板最大冲击压强分别由14.15×9.8 kPa、24.69×9.8 kPa 降低至10.15×9.8 kPa、12.74×9.8 kPa,达到了预期的优化研究目标。

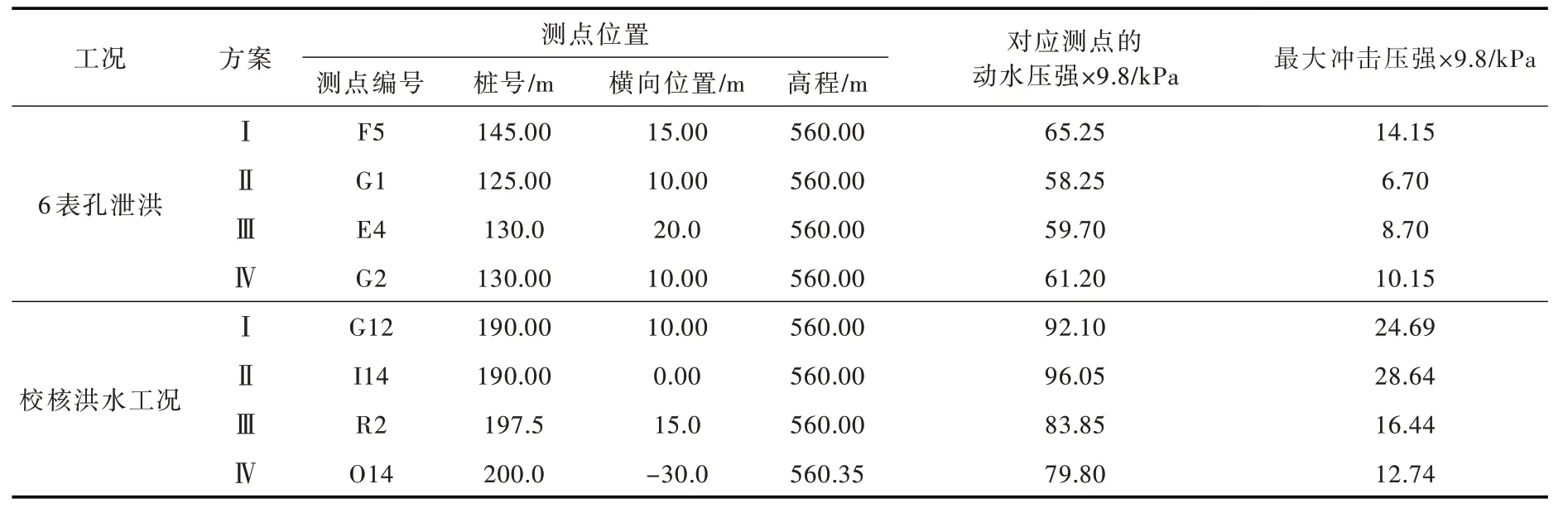

试验研究过程中,针对分流齿坎布置开展了敏感性对比试验研究[34],对比试验了4 个方案,其中方案I 为不设分流齿坎方案,方案Ⅱ为1#表孔增设分流齿坎,4#表孔不设;方案Ⅲ为4#表孔增设分流齿坎,1#表孔不设;方案Ⅳ为1#与4#表孔均增设分流齿坎,表2 给出了表孔全开运行与表深联合运行工况下水电站底板最大冲击压强试验结果。结果表明,增设分流齿坎能够有效降低水垫塘底板最大冲击压强的量值并使之满足不大于15×9.8 kPa 的技术要求。在6 表孔全开泄洪工况下,尽管4 个方案的水垫塘底板最大冲击压强都能满足不大于15.0×9.8 kPa 的技术要求,但最大冲击压强的量值有比较明显的差异。单独对1#或4#表孔增设分流齿坎,更有利于降低水垫塘底板最大冲击压强的量值。进一步的分析表明,在6 表孔泄洪时,各表孔水舌在挑射进入水垫塘后在横向上出现了部分搭接或碰并情况,对水垫塘底板冲击压强的分布有显著影响,增设体型合理的分流齿坎后,能够有效控制各表孔水舌之间的搭接或碰并情况,从而达到降低水垫塘底板最大冲击压强的目的。

表2 各对比方案水垫塘底板最大冲击压强值与出现位置

研究中还发现,采用分流齿坎后,由于改变了表孔水舌的入水范围与姿态,会对水垫塘水流流态产生较明显的影响,若分流齿坎组合布置方案采用不当,则容易导致水垫塘出现偏流流态,因此在进行方案甄别时,除了需要关注最大冲击压强指标外,还需要结合水垫塘内的水流流态进行综合评判,以筛除“伪优”组合方案。

4 分流齿坎宽度的合理取值研究

利用前述1∶100 整体水工模型,开展了分流齿坎宽度合理取值的系列试验研究。试验分两组,第一组试验是在保留4#表孔采用双侧分流齿坎的前提下,研究1#表孔外侧分流齿坎宽度的合理取值问题,第二组试验是在保留1#表孔采用外侧分流齿坎的前提下,研究4#表孔双侧分流齿坎宽度的合理取值问题。

在系列试验研究中,对1#表孔外侧分流齿坎采用的宽度有0、0.6、1.2、2.4、3.6、4.8、6.0 和7.2 m共8 个方案,对应的齿槽比为0~0.417。对4#表孔外侧分流齿坎采用的宽度有0、1.2、1.2、2.4、3.6、4.2、4.8 和6.0 m 共8 个方案,对应的总齿槽比为0~0.654。分流齿坎纵向长度为10.3 m,坎高为3.3 m。

图2 绘制了第一组试验1#表孔分流齿坎齿槽比与水垫塘底板最大冲击压强之间的关系曲线。由图可见:

图2 1#表孔分流齿坎齿槽比与水垫塘底板最大冲击压强的关系

(1)对于表孔与深孔联合泄洪的校核洪水工况,当齿槽比为0.10~0.30 时,水垫塘底板最大冲击压强能够控制在15.0×9.8 kPa以内,齿槽比小于0.10或大于0.30,冲击压强最大值都会高于15.0×9.8 kPa。

(2)对于表孔单独泄洪运行工况(包括6 表孔全开泄洪与1#、4#表孔泄洪运行工况),当齿槽比较小时(约0.05),冲击压强最大值为最高,之后大致随齿槽比的增加而逐渐减小。当齿槽比高于0.18时,均可使最大冲击压强控制在15.0×9.8 kPa 以内。

(3)表深孔联合泄洪工况下,冲击压强最大值大致位于0+200 m 附近,而表孔泄洪工况下冲击压强最大值大致在0+125 m~0+130 m 范围内出现,受齿槽比变化的影响不甚明显,只是在6 表孔泄洪工况下,当齿槽比大于0.278 后,最大值所在桩号下移至0+150 m(此时冲击压强最大值的量值已较小)。

(4)齿槽比变化对冲击压强最大值的横向位置有比较明显的影响,齿槽比越大,冲击压强最大值越偏向右侧,无论是表孔单独泄洪工况还是表深孔联合泄洪工况均是如此,而当齿槽比大于0.278 之后,冲击压强最大值的横向位置则趋于稳定。

综上所述,对于1#表孔分流齿坎而言,齿槽比取0.18~0.3 是一个较优的取值范围。可见,前阶段提出的优化布置方案中,1#表孔分流齿坎宽度取3.6 m,对应的齿槽比为0.209,是合理的。

有必要指出的是,当分流齿坎宽度较小,齿槽比约为0.05 时,水垫塘底板最大冲击压强会有明显的增加,在表孔泄洪工况下甚至达到了30.0×9.8 kPa 以上。试验观察表明,造成上述结果的主要原因在于:当分流齿坎宽度很小时,齿坎的“分流”作用十分有限,而齿坎的存在对槽部水舌则有明显的横向“挤压”作用,从而显著影响槽部水舌的空中姿态,使之明显向内侧偏转,从而导致入水能量的过于集中所致。

当齿槽比进一步增加后,尽管齿坎的存在依然会有槽部水舌有一定的横向“挤压”作用,但“分流”作用也开始发挥作用。上述两种物理过程,前者会形成入池能量的集中,后者则能分散入池能量,当“分流作用”强于“挤压”作用时,水垫塘底板最大冲击压强就会得到有效控制。

当齿槽比达到一定量值后(如0.35),最大冲击压强又会出现缓慢的上升,表明分流齿坎的“分流”作用已经达到“极限”状态,此时,相邻孔口挑流水舌之间碰并情况的改变又成为控制最大冲击压强的重要指标。

图3 绘制了第二组试验4#表孔分流齿坎齿槽比与水垫塘底板最大冲击压强之间的关系曲线。由图可见:

图3 4#表孔分流齿坎齿槽比与水垫塘底板最大冲击压强的关系

(1)对于表孔与深孔联合泄洪的校核洪水工况,当齿槽比为0.125~0.225时,水垫塘底板最大冲击压强能够控制在15.0×9.8 kPa 以内,齿槽比小于0.125或大于0.225,冲击压强最大值都会高于15.0×9.8 kPa。

(2)对于表孔单独泄洪运行工况(包括6 表孔全开泄洪与1#、4#表孔泄洪运行工况),当齿槽比较小时(约0.065),冲击压强最大值为最高,之后大致随齿槽比的增加而逐渐减小。除齿槽比0.065 之外,试验范围内的其它齿槽比取值均可使最大冲击压强控制在15.0×9.8 kPa 以内。

可见,对于4#表孔分流齿坎而言,单个分流齿坎的齿槽比取0.13~0.23 是一个较优的取值范围,可以使水垫塘底板最大压强在不同泄洪运行工况下,均保持较低值。

5 分流齿坎挑角的合理取值研究

在保持分流齿坎宽度与下缘高度不变的前提下,改变分流齿坎挑角,进行了系列试验研究,研究了-5°、05、5°、10°、15°、20°、25°共7 组挑角布置方案。

图4 为各泄洪工况下水垫塘底板最大冲击压强与分流齿坎挑角的关系曲线。试验结果表明:

图4 分流齿坎挑角与水垫塘底板最大冲击压强的关系

(1)对于表孔泄洪工况而言,分流齿坎挑角越大,越有利于抑制水垫塘底板最大冲击压强的量值。如分流齿坎采用俯角5°与挑角25°时,1#、4#表孔泄洪工况下最大冲击压强值分别为23.85×9.8 kPa、11.30×9.8 kPa,而在6 表孔泄洪工况下最大冲击压强值分别为18.45×9.8 kPa、8.10×9.8 kPa,可见采用较大的挑角,更能发挥分流齿坎的作用效果。

(2)在表深孔联合泄洪工况下,水垫塘底板最大冲击压强与分流齿坎挑角并不服从单调关系,当分流齿坎挑角为15°时,水垫塘底板最大冲击压强为最小,高于或低于15°时都会导致冲击压强的缓慢增大。

(3)与表孔工况相比,在表深孔联合泄洪工况下,采用不同的分流齿坎挑角,水垫塘底板最大冲击压强的量值变化幅度则较小。如采用俯角5°、挑角15°、挑角25°时,校核洪水工况下最大冲击压强依次为14.34×9.8 kPa、11.24×9.8 kPa、12.54×9.8 kPa。分析表明,在表深孔联合泄洪工况下,水垫塘底板的冲击压强不仅取决于表孔水舌的分散情况,而且与表孔水舌与深孔水舌的碰并情况有密切关系。表孔水流的总体分散程度较好,并不意味着与深孔进行碰并的部分表孔水股也分散了,当表孔分流总体分散性良好,而与深孔碰并的部分表孔水股反而更为集中时,也会导致水垫塘底板冲击压强最大值的进一步增大。

6 讨论

结合白鹤滩水电站坝身泄洪整体水工模型试验,系统研究了分流齿坎的布置体型与作用效果,研究发现在1#与4#表孔增设分流齿坎能够有效降低水垫塘底板最大冲击压强。尽管与二滩、溪洛渡、构皮滩相比,分流齿坎的体型布置与具体尺寸均有所不同,但均是布置在出口为较大俯角的溢流表孔上才能取得较好的作用效果,在这方面各工程保持了良好的一致性,另外,分流齿坎挑角也均以20°为最优[26-28]。

值得指出的是,与二滩、溪洛渡、构皮滩水电站在较多溢流表孔上增设分流齿坎所不同,白鹤滩水电站只是在个别表孔上布置尺寸较小的分流齿坎即取得了很好的效果。从白鹤滩水电站水垫塘底板冲击压强分布规律看,在各种运行工况条件下,冲击压强分布较多呈现出尖峰形态,冲击压强最大值出现的范围往往局限在一个有限的较小范围之内,因此在个别表孔上布置分流齿坎即可达到预期的优化目标。白鹤滩水电站设6 个表孔,表孔挑流水舌分3 层跌入下游水垫塘,因1#与4#表孔出口为俯角,其挑流水舌入水范围对水垫塘底板冲击压强分布具有控制性作用,试验研究发现,针对1#与4#表孔增设分流齿坎后,水垫塘底板冲击压强的峰值区域范围有所增大,而最大冲击压强的量值则有所减小,见图5 所示。

图5 增设分流齿坎前后,表孔与深孔联合运行条件下水垫塘底板冲击压强空间分布与等值线分布的对比情况

另一方面,不同的高拱坝工程,水电站底板最大冲击压强的控制工况会有所不同,白鹤滩水电站为表深联合泄洪工况,而构皮滩则为表孔全开运行工况。因此在分流齿坎布置的原则上也会体现出不同。

关于分流齿坎布置的安全性问题,无疑也是各方面关注的一个重要问题。对此,我们的基本判断是只要精心设计并严格控制施工质量,即可确保其运行安全。主要原因是高拱坝表孔出口鼻坎处水流流速通常在20 m/s 左右,量值不大,发生空化空蚀破坏的潜在威胁较小。岳鹏博等[28]曾针对乌东德水电站表孔分流齿坎进行了减压试验研究,研究发现,只要采用一定半径的反弧连接坝面与分流齿坎,即可平顺水流,显著改善分流齿坎区的空化特性。另一方面,还可通过设置通气孔以避免分流齿坎的侧面出现空化,具体可参考二滩水电站[26]。

7 结论

在高拱坝工程溢流表孔上设置分流齿坎具有分散水舌能量、降低下游水垫塘底板冲击压强的作用,是一种颇具竞争力的体型优化技术措施。本文结合采用白鹤滩水电站可研阶段坝身泄洪水工模型试验,系统研究了溢流表孔分流齿坎的布置方法、细部结构体型及其作用效果,研究发现对于该工程而言,1#表孔出口采用外侧单边齿坎、4#表孔出口采用双侧边齿坎的分流齿坎布置方法,是降低下游水垫塘底板冲击压强的较优布置方案。针对分流齿坎的宽度与挑角开展的进一步研究发现,单个分流齿坎的宽度宜取表孔出口宽度的0.18~0.23 倍、挑角宜采用15°~20°,是较优的细部结构布置参数,上述研究成果可供类似工程参考。