中美制造业贸易调整成本测度及影响因素研究

曹子瑛,陆诗颜

(湖北师范大学 经济管理与法学院,湖北 黄石 430223)

一、引言

中美贸易摩擦自2018年3月爆发后持续升级,对中国制造业绩效与就业造成直接冲击,尽管中美第一阶段经贸协议已于2020年2月生效,但仍有数千亿制造业商品面临“高关税”。无论未来美国拜登政府是否取消清单,“摩擦”已然成为双边经贸关系的新常态,引致的就业市场调整效应受到学界及政府高度关注。依据Brülhart(2002),当国际贸易引起劳动力作为一种生产要素在部门内部或之间流动,而市场无法对其供需做出及时调整时会产生就业调整成本,主要表现为工作搜寻、再培训等支出和暂时性失业等福利损失。对中美制造业贸易就业调整成本展开研究关乎我国“稳就业”大局,具有重要现实意义。

有关调整成本研究中,Balassa(1960)从贸易形态角度提供了独特的研究视角,其提出的“平滑调整假说”(SAH)认为产业内贸易形态的产品生产对劳动力技能要求高于产业间贸易,产业内贸易引致的失业人口则更容易在同产业间再就业,其调整成本会比产业间贸易更低。Hamilton和Kniest(1991)首次提出“边际产业内贸易”更能反映“调整”这一动态,与调整成本更相关,并使用贸易总额变动中产业内贸易的份额即“边际产业内贸易指数”(Marginal Intra-Industry Trade Index,简称MIIT)来衡量其水平。在其后许多改进方法中,A指数(Brülhart & Elliott,2002 a)、B指数(Brülhart & Elliott,2002 b)和S指数(Azhar & Elliott,2003)最为常用(佟家栋、刘钧霆,2006;莫莎、刘朝霞,2010)。同时,在调整成本的影响因素研究上,已有模型通常检验MIIT水平、劳动生产率、国内消费量、贸易开放度四种因素的影响,但研究结论并不一致(李江等,2017;许统生等;2012)。在中美制造业贸易调整成本的研究上,国内成果非常有限(柳剑平、张兴泉,2009;王军英、张姝,2019)。基于此,本文拟做出以下边际贡献:(1)数据拓展:采用1998-2019年中国制造业24个细分行业数据反映调整成本最新变化;(2)指标创新:影响因素模型中纳入贸易自由度、不确定性、就业政策等新因素,并考察行业差异性;(3)方法修正:改变以MIIT指数间接衡量调整成本的做法,利用成本测度方程测算劳动力规模的变化量更为准确。

二、中美制造业产业内贸易的动态测度

(一)测度指标与数据说明

“边际产业内贸易指数”通过衡量一国特定时期贸易增量中产业内贸易比重来描述其产业内贸易水平动态变化。采用最多的是A指数、B指数和S指数。经验研究表明S指数精度更高①。因此,本文将采用S指数进行测算,表达式为:

Sit=(ΔXit-ΔMit)/2·max{|ΔXit|,|ΔMit|}

(1)

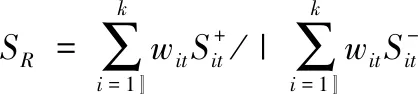

其中,ΔXit=Xit-Xi(t-n)和ΔMit=Mit-Mi(t-n)分别表示一国在t年和t-n年之间特定行业i产品出口额和进口额的变化量,可加权汇总为行业MIIT水平,权重为:

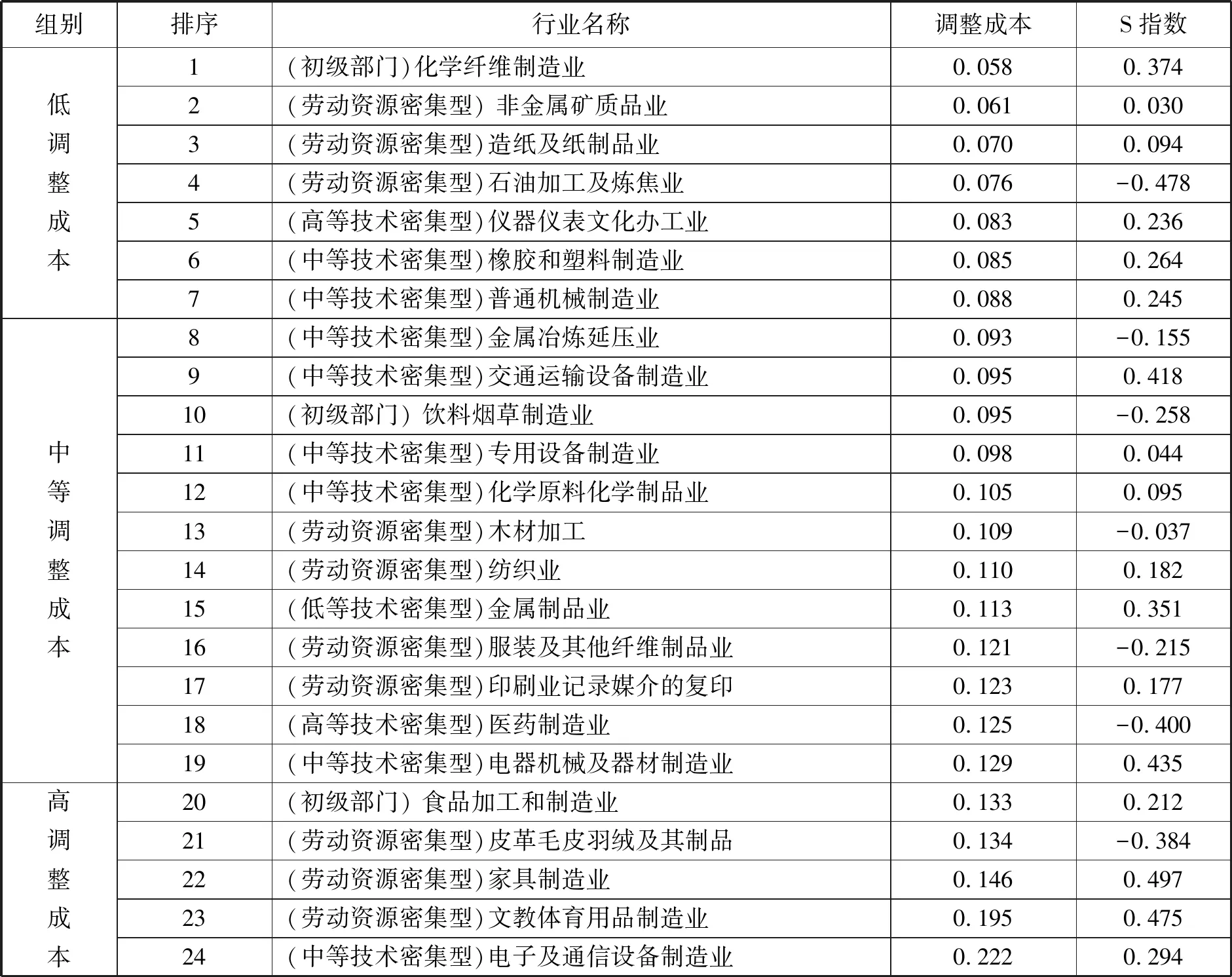

Sit在[-1,1]之间变动,越接近于0意味着产业内贸易增长比重越高,Sit=0时贸易增量完全为产业内贸易;越接近于1或者-1意味着贸易增量中产业间贸易增长比重越高,|Sit|=1时完全为产业间贸易。进一步区分:a)Sit>0表明ΔXit>ΔMit,包括“出口增长快于进口增长”“出口缩减慢于进口缩减”“出口扩张但进口缩减”三种情况,无论扩张还是收缩均可认为该产品出口部门绩效相对于进口部门更优。本文以0.5为界将0≤Sit≤0.5时定义为出口绩优型产业内贸易,当0.5 (3) 其中,wit同式(2)。SR为Sit>0与Sit<0产品加权比率,当SR>1时表明行业中出口绩优型产品多于进口绩优型,反之亦然。 本文S指数按照HS4位数产品编码计算汇总至各章(HS2位数)。借鉴盛斌(2002)将HS2位编码依据2017年《国民经济行业分类标准》归类至24个制造业行业,并参照OECD标准划分产业要素密集度(见表2)。1998-2018年进出口数据源于UNCOMTRADE数据库,2019年数据取自中国海关统计数据库③,均以美元计价。在此期间,24个行业贸易额占双边制造业贸易总额比重均超过95%,具有代表性。 本文计算了间隔1年、2年和3年的S指数和SR指数,结果相似。考虑金融危机、美国大选、中美贸易摩擦等外部冲击大事件的影响时间,本文以间隔2年的测算结果反映双边贸易增量中贸易形态和绩效动态变化。 在贸易形态上,2000-2019年间中美制造业总体贸易增量中边际产业内贸易特征显著。贸易绩效方面(表1),除2009年、2016年和2019年外SR均大于1,意味着24个行业出口绩优行业不仅数量上长期多于进口绩优行业,贸易额也远胜于后者。值得注意的是,S指数在2009年、2016年和2019年由正转负的行业数量和金额显著增多,表明中国边际产业内贸易增长容易受到外部环境冲击。 表1 2000-2019年中美制造业边际贸易形态及绩效分布 单位:% 表2 2000-2019年24个制造业细分行业贸易形态及绩效分布 表2进一步显示了制造业24个细分行业的边际产业内贸易和绩效特征。其一,过去20年,所有行业均以产业内贸易形态扩张或收缩,从绝对水平看,技术水平相对高的行业MIIT水平也更高,如专用设备、医药制造、仪器仪表等中高技术密集型MIIT水平远高于服装服饰、纺织等劳动密集型行业,从变化趋势看,劳动、低技术密集型行业MIIT水平提升更快。其二,比较各行业S>0和S<0的年份总数发现仅交通运输设备、专用设备、化纤制造业进出口绩效很均衡外,出口绩优型行业远多于进口,仅少数行业如饮料烟草、医药制造业等进口扩张持续快于出口,这表明中美制造业进出口增长结构非常不平衡;第三,木材加工、纺织服装、石油炼焦等行业MIIT水平和增长方向比中高技术密集型行业更容易受到外部环境影响。 参考国内外有关国际贸易与劳动力市场关系的文献,借鉴Brülhart(2002)构造方法,以就业调整成本作为被解释变量,解释变量(即影响因素)包括贸易形态、产业、市场、环境和政策五类因素。具体模型设定如下: Ln|ΔEmplit|=α0+α1MIITit+α2|ΔCONit|+α3|ΔPRODit|+α4WTUt+α5TFREEt +α6|ΔSOCt|+α7TFREEMIITit+Vi+εit (4) t为年份,i为行业,n为间隔年份(以下含义相同),α0为截距项,α1-7正负代表各因素积极或消极影响;vi表示行业水平效应,εit为误差项表示未观测因素的影响。 1.就业调整成本(|ΔEMPLit|),以行业就业人数变化绝对值代表劳动力调整成本④,取自然对数,计算方法为: ΔEmplit=2×(Emplit-Empli(t-n))/(Emplit+Empli(t-n)) (5) 2.贸易形态变量(MIITit):直接以S指数绝对值衡量边际产业内贸易水平。S指数绝对值越趋近于0,调整成本越小,因此预期符号为正。 3.产业因素变量包括劳动生产率、国内消费量。劳动生产率变化量(|ΔPRODit|)取行业GDP与劳动人数比率变化量的绝对值,|ΔPRODit|越大表明生产率提高(降低)越大,单位产出的劳动力需求变化量越大即调整成本越高,系数符号预期为正。产品国内消费变化量(|ΔCONit|)为行业GDP与净出口差额的绝对值,|ΔCONit|越大意味着国内需求变化量越大,产品生产规模扩张或收缩越快,进而带动就业总量变化越大,因此预期符号为正。 4.市场因素变量考察中国贸易自由度(TFREEt),自由度越低表明壁垒增加进而导致进口减少,一方面进口部门紧缩导致失业增加,另一方面中间品进口减少会影响下游制造业出口部门生产和绩效,加大就业调整成本,预期符号为负。 5.环境因素变量考察贸易不确定性(WTUt),以世界贸易不确定性指数(WorldTradeUncertaintyIndex)衡量,现有研究已充分证实了经济与贸易政策不确定性对投资、创新和就业存在负面影响,因此预期符号为正。 6.政策因素变量考察就业政策的作用。就业政策(SOCt)以中央社会保障支出占财政支出中比重作为代理变量,当ΔSOCt为正且增加时代表政府在稳就业方面投入持续增多,就业压力减小,此时|ΔSOCt|与调整成本反向变动;当ΔSOCt为负且扩大时代表政府就业支持力度加速缩减,调整压力将增加,此时|ΔSOCt|与调整成本同向变动,因此|ΔSOCt|的预期符号不确定。 7.交互项为贸易自由度(TFREEt)与边际产业内贸易指数(MIITit)的乘积。若MIITit与调整成本的关系成立,该交互项的符号应该分别为负。 本文对24个制造业行业数据进行估算,MIITit取S指数计算结果,Emplit、PRODit、CONit、SOCt数据源于《中国工业统计年鉴》《中国财政年鉴》《中国统计年鉴》相关数据计算,生产总值取人民币现价;TFREEt取自美国传统基金会;WTUt取自BAKER不确定性指数数据库。模型使用Eviews10.0对2000-2016年行业面板数据进行分析。 为避免出现伪回归,本文使用LLC、ADF-Fisher和PP-Fisher三种方法对除TFREEt和WTUt外的时间序列进行单位根检验,结果均为0阶平稳序列。在模型形式上,模型(1)最大似然比检验F统计量(P=0.000)拒绝原假设表明固定效应模型优于混合效应模型,而由于本文选取的24个行业几乎涵盖全部制造业,同时由于降低考察因素对影响的个体差异,故以固定效应模型进行估计。在估计层次上,本文划分“劳动及低技术密集型行业”和“中高技术密集型行业”考察。鉴于调整成本对间隔期的敏感性,本文采用间隔1年和3年的S指数进行估计(表3)。 表3 中美制造业贸易的劳动力调整成本影响因素估计结果 数据说明:受制于就业数据的可获性,S指数(间隔1年)估计时段为2000-2016年,S指数(间隔3年)估计时段为2002-2016年。括号内为变量P值,表中省略不显著变量及筛选过程。估计1为制造业全样本(24个行业);估计2为15个劳动和低技术密集型行业,即中高技术密集型外的所有行业;估计3为9个中高技术密集型行业。分类标准同表2。本文以随机效应模型和间隔1年及3年B指数作为方法和指标的稳健性检验,结果基本一致,不再赘述。 第一,间隔1年和3年的变量S指数的系数显著且远高于其他变量,不仅证实了SAH的适用性,即中美制造业边际产业内贸易越发达,劳动力调整成本越低,而且表明中美双边贸易变化量的贸易形态是决定就业调整成本的最关键因素。行业估计结果表明MIIT水平对中高技术密集度行业就业调整成本的影响强于劳动和低技术密集型行业,且长期效应(3年)更明显。 第二,“黑天鹅”事件频发的2016年全球贸易不确定性指数从过去20年均值不足1陡然升高至4.9,2018年中美贸易摩擦爆发后提高到16.7,2019年双边频繁磋商时期达到119.6⑤。模型结果显示,WTU仅对劳动和低技术密集型产业造成短期调整压力,长期影响不显著且相对于其他因素影响力较小。目前,中美磋商仍在继续,两国经贸关系将是世界贸易增长中的极大不确定性因素(WEO,2020),须谨防其对国内劳动及低技术密集型制造业绩效和就业的短期冲击。 第三,中国贸易自由度(TFREE)与调整成本的负相关关系均通过其与MIIT交互项负系数体现,表明提高贸易自由度能够强化边际产业内贸易水平提升对调整压力的缓解作用。中国关税总体水平从加入WTO时15.3%降至9.8%,服务贸易领域的开放承诺已于2007年全部履行完毕,“十二五”以来建设自贸区、推进贸易便利化、举办进口博览会等举措加速开放步伐,对于稳定就业的积极作用不可忽视。 第四,增加社会保障支出(SOC)能有效降低调整成本⑥,但短期影响系数高于长期,表明长期实施积极的社会保障与就业政策对降低调整成本的作用显著,但在应对短期外部冲击时特殊政策支持尤为必要。第五,国内消费量(CON)和劳动生产率(PROD)影响均不显著。 本文认为,间隔3年比间隔1年能够更好反映就业的“调整”过程,也更便于比较贸易摩擦的影响,因此选择表1中模型(1b)估计结果作为就业调整成本测度方程。为了仅考虑贸易引致的就业规模变化,方程中剔除就业政策变量(SOC)。以下列方程(5)和(6)分别测算劳动和低技术密集型行业和中高技术密集型行业调整成本(|ΔEmpl|),νi为个体固体效应⑦: Ln||ΔEmplit|=-2.350+6.954MIITit-0.09TFREEMIITit+νi (6) Ln||ΔEmplit|=-2.034+11.175MIITit-0.17TFREEMIITit+νi (7) 依据|ΔEmpl|由低到高排序后将行业划分三组(表4):第一组低调整成本行业7个(|ΔEmpl|<0.1),2019年贸易总额占制造业贸易总额24.3%,调整成本最低的行业是非金属矿制品业,排名其后的制造业依次是化学纤维、造纸及纸制品、普通机械、橡胶和塑料、电器机械及器材和石油加工及炼焦业;第二组中等调整成本行业12个(0.1≤|ΔEmpl|≤0.12),其中中高技术密集型行业调成成本低于24个行业均值,而劳动资源及低技术密集型行业调整成本高于均值;第三组高调整成本行业5个(|ΔEmpl|>0.12),由低至高依次为皮革羽毛制品制造业、食品加工制造业、家具制造业、电子及通信设备制造业及文教体育用品制造业,总贸易额占比38.7%。综合可知,目前2/3的制造行业调整成本处于相对中高水平,贸易额比重约75.7%,其中劳动、资源、低技术密集型行业显著高于中高技术密集型行业。同时值得注意的是,S指数与|ΔEmpl|的排序并不完全一致,表明以边际产业内贸易指数代替调整成本进行分析的方法确需改进,而以模型测算出|ΔEmpl|结果进行分析更为合理。 表4 中国制造业调整成本排序 本文基于边际产业内贸易视角对中美制造业贸易引致的劳动力调整成本展开实证研究,结果表明: 1998-2019年中美制造业所有产业的边际产业内贸易特征显著,其中中高技术密集型行业MIIT水平较高,但劳动和低技术密集型行业MIIT水平提升较快。中美制造业贸易总体调整成本较高,而且较高MIIT水平、较高的贸易自由度和更积极的就业政策均能显著降低中美制造业贸易调整成本,但需谨防世界贸易不确定性提高造成的短期冲击。 上述结论具有明确的政策含义。建议如下:首先,实质性提升中美产业内贸易水平是降低调整成本的关键。对于中高技术密集型行业而言,应以强化竞争优势为目标,从宏观层面加强人才培养、增加研发投入、完善知识产权制度等推进技术进步,从企业层面加速独角兽、瞪羚、雏鹰企业的梯度培育引领技术升级。对于劳动、资源及低技术密集型行业而言,应以对美贸易平衡增长为方向,一方面扩大家具、木材及木制品、食品、服装等行业高端消费品进口,另一方面加速传统产业转型升级,同时通过增设贸易促进网点、提高政府服务效能、打造“互联网+”促进模式、增加高质量展会、鼓励行业协会发展等措施帮扶企业转移出口市场。其次,在降低关税的同时,更注重对标世行标准打造一流营销环境,加大制度创新推进贸易便利化,建设网络与交通基础设施降低边境后贸易成本,同时加大内陆自贸区建设,推进全面高水平对外开放。第三,丰富和规范信息平台,及时精准发布官方政策信息,增加政企联席会、论坛等形式引导企业建立正确预期,并给予企业充分调整时间,最大程度降低不确定性的短期冲击。第四,尤其关注中美制造业贸易调整成本高的行业,从稳岗、转岗、创岗三方面制定就业政策。稳岗方面应建立多维就业监测体系和多部门联动的一站式智慧就业监管系统,加大涉美企业动态监测并精准识别企业困难、确保稳岗政策落实,减少裁员;转岗方面应在再就业培训、继续教育方面加大财政补贴的同时,消除劳动力地区间流动壁垒、完善医疗、教育等配套设施,促进资源优化配置;创岗方面注重创业孵化制度,合理引导并加强风险监控。 注释: ①将2017年和2018年UNCOMETRADE数据库与中国海关数据库数据对比发现数据并无显著差异。 ②实际中衡量贸易引致的调整成本十分困难,本文借鉴Bulhart(2002)的做法,其隐含假设是贸易引致的调整成本与职工人数变化之间存在某种不随时间和行业变化的固定比例。尽管与现实存在一定偏差,但鉴于数据可获得性,其模型被广为借鉴。 ③Baker数据库不确定性指数为季度数据,本文此处取季度均值作为年度指标。 ④数据显示,1998-2019我国中央社会保障支出比重持续增加,间隔3年的ΔSOCt 保持为正,因此其绝对值与调整成本系数预期为负,与估计结果一致。 ⑤贸易自由度指数(TFREE)最新数据为2018年,不影响结果排序。vi未列于文中。

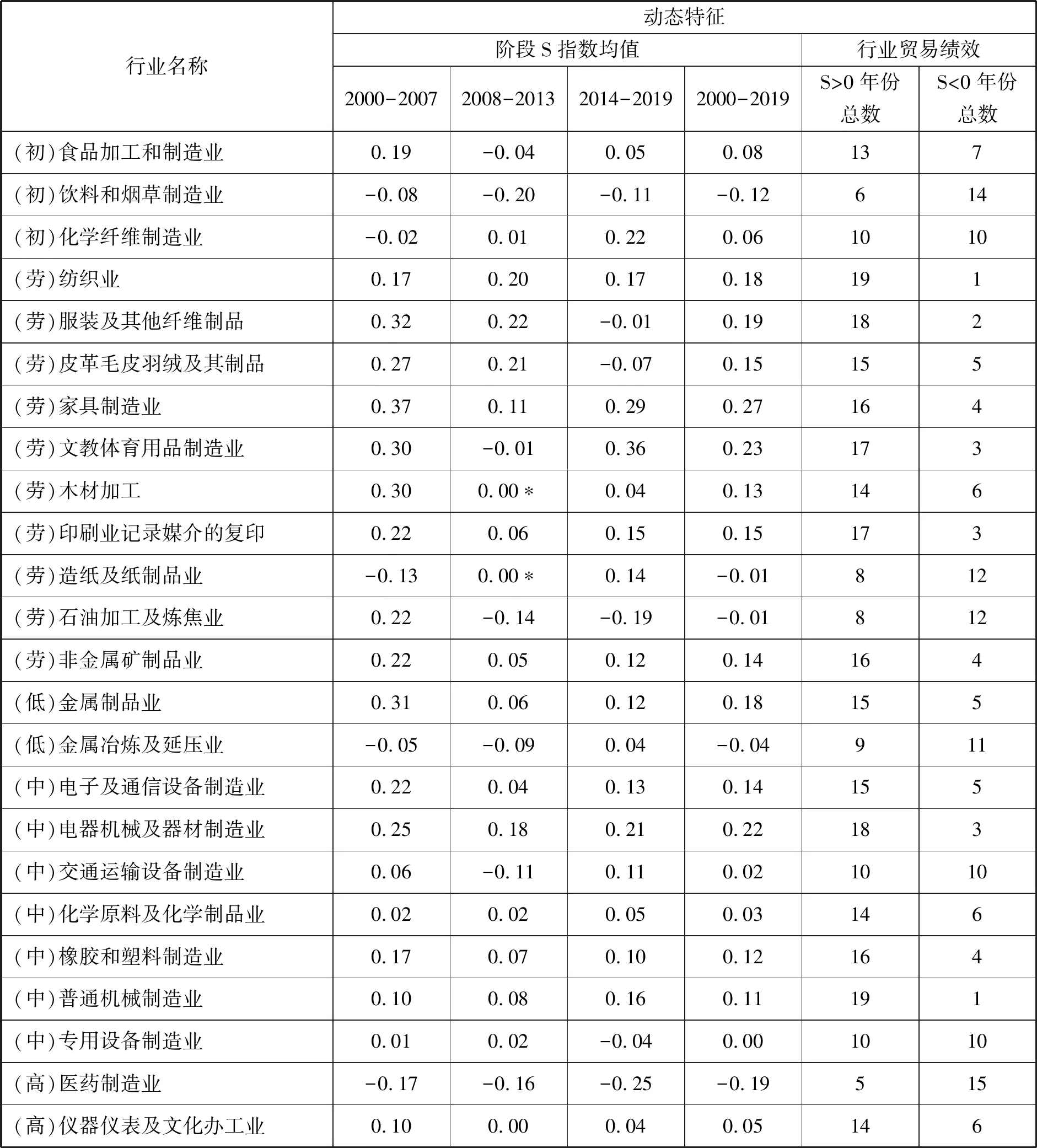

(二)中美制造业边际产业内贸易动态特征

三、中美制造业贸易就业调整成本影响因素检验

(一)模型设定

(二)变量说明

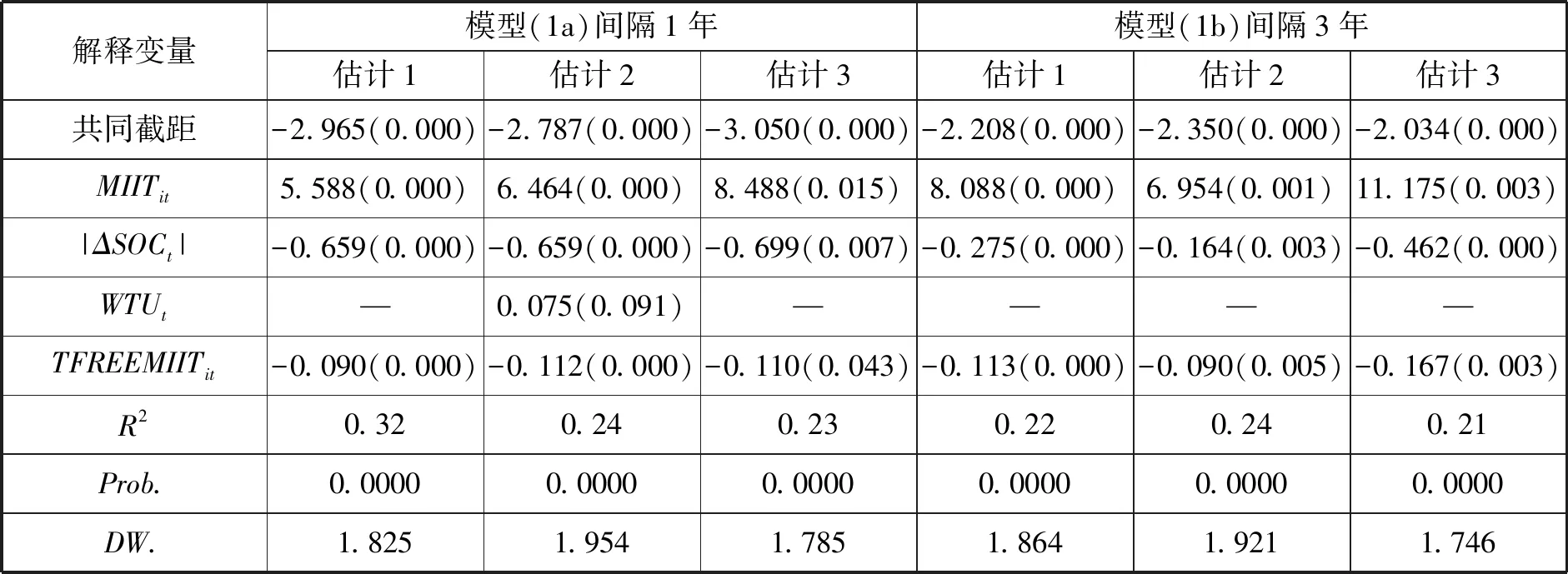

(三)估计结果

(四)结果分析

四、中美制造业贸易的就业调整成本测度

五、主要结论及政策建议