基于扎根理论的高职学生教育身份歧视研究

孙晓波

(1.福建水利电力职业技术学院,福建 永安 366000;2.台北教育大学,台湾 台北 10048)

0 引言

当前,我国经济社会发展呈现“新常态”,伴随产业转型升级的持续加速和劳动力供给结构的变化,中国经济从依靠劳动力数量的“人口红利”转向依靠劳动者专业技能和使用效率的“人才红利”[1],职业教育的重要性日益提升。《国家职业教育改革实施方案》[2]明确提出,“没有职业教育现代化就没有教育现代化”,要“经过5至10年的努力大幅提升新时代职业教育现代化水平,为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才资源支撑”。职业教育作为深化教育改革和促进经济社会发展的重要力量,得到了前所未有的重视。20世纪80年代以来,中国职业教育从无到有、从小到大,实现了跨越式发展[3],形成了由初等职业教育、中等职业教育和高等职业教育构成的完整的职业教育体系[4]。但是,职业教育的发展改革仍然举步维艰,社会认可度和吸引力有限。

在我国,职业教育处于一种尴尬的境地,并未获得民众的普遍认同。一方面,政府和学者号召企业深度参与职业教育,但企业并未将职业教育看作它的分内之事;另一方面,政府和学者呼吁大力发展职业教育,但职业教育长期以来仍然被人们定性为“次等教育”,公众满意度和社会认可度始终不如普通教育。民众将选择职业教育视为无奈之举,“能上高中,不上职校;能上大学,不上高职”[5]。在国人最关注的教育中,职业教育已经连续四年位列高中、初中、小学、学前和高等教育之后排名第六[6],对职业教育的偏见似乎已经成为一种社会公共认知。

扎根理论(Grounded Theory)自1967年由巴尼·加兰·格拉瑟(Barney Galland Glaser)和安塞尔姆·伦纳德·斯特劳斯(Anselm Leonard Strauss)提出以来,经过不断研讨和完善,已经成为质性研究(Qualitative research)的主流研究范式之一。扎根理论不只是一种理论,更是一种研究方法,所谓的“扎根”是将研究植根于参与观察或深度访谈所获得的资料,依循扎根理论的操作原则,通过无预设的观察或无结构的访谈,在过程中不断修正观察的重点和访谈的问题,并作为下次观察或访谈的方向。扎根理论的观察(或深度访谈)和资料分析以及文献阅读是一个不断交错进行、螺旋向上攀升的过程。对高职学生的歧视从本质而言是一种教育身份歧视,虽然我国在立法中已经对平等教育权进行了规制,但是法律文本上的规定与现实中的兑现之间却有着不小的距离。鉴于当前学界对高职学生的“教育身份歧视”研究并不深入,本文试基于扎根理论,聚焦高职学生教育身份歧视现象,探讨教育身份歧视的来源和内容,以期引导社会各界正视高职教育的作用,提升高职教育的社会认可度,从而促进我国职业教育的持续、稳定、健康发展。

1 文献综述

1.1 问题及调研

社会对高职教育的偏见与歧视普遍存在,高职学生的社会认可度较低,虽然此现象已经引起了新闻界很多关注,但是学界的理论研究并不多见。相对于高职学生而言,学者注意的是更为弱势的群体,如农民工随迁子女受到的歧视等,但高职学生教育身份歧视问题不容忽视。现有的研究中,学者多从不同方向开展研究,或多或少地涉及了高职学生教育身份歧视的相关内容。何涛、宫照军的研究发现,高职学生就业过程中所遭遇的社会排斥主要是社会关系网络缺乏、劳动力市场歧视、社会观念偏颇等造成的[7]。陈超的研究发现,高职毕业生就业过程中性别歧视的产生逻辑是,劳动力市场严重供大于求是性别歧视产生的前提背景,企业追求利润最大化是性别歧视产生的经济动因,社会保障制度不健全是性别歧视产生的制度环境,社会偏见是产生性别歧视的社会基础[8]。骆正言提出,高职毕业生遭遇的歧视对待少人问津,公务员考试中存在排除以操作能力、技能训练见长的高职毕业生的偏向,这是一种过分的、随意的、没有理由的要求,涉嫌学历歧视[9]。黄旭升通过问卷随机调查了天津市26所高职院校以及天津大学高职班共300名在校学生的就业相关态度,高职在校生对就业市场上存在的“对高职学生的歧视”持赞同意见[10]。赵红发现,社会对高职教育的认同度低、用人单位存在学历歧视的现象、高职院校毕业生就业准备不足等三个原因,导致高职院校毕业生就业存在问题[11]。

1.2 概念分析

“歧视”一词含义很广,古今中外均有不同,不同学科对歧视的理解也各有视域。大卫·波佩诺(David Popenoe)从社会学视角分析,认为歧视是由于某些人属于某一群体或类属之成员而对他们施以不公平或不平等的待遇[12]。经济学则主要是从性别歧视和种族歧视角度对劳动力市场的歧视现象进行研究。截至目前,具有普遍法律意义的歧视的内涵认识尚未达成。在本文中,“歧视”被界定为有意的或无意的区别对待,它是基于个体或社群的某种特征产生的,给该个体或社群带来额外的义务、责任或不利后果,进而阻碍该个体或群体获得应有的机会或利益。

身份是配置权利和义务的准则,是确定其权利能力和行为能力的基准[13],因而成为一种社会秩序的象征。随着历史的发展和文明的进步,“身份社会”逐渐过渡到“契约社会”。以契约替代身份,将人从身份的约束中解放出来,并实现自由流动,这是用法治取代人治的权力解放,是用后天的努力取代对先赋资格的崇拜[14]。从法学的视角,身份歧视是指不以个体的能力、价值、贡献等为依据,而是基于个体身份特征的区别、偏袒、排斥或者限制,其核心内涵是不公平、不平等,是非正义的。就社会学而言,身份歧视可以是内心态度的默示,也可以表现为外显行为,甚至还可以体现为一种刚性的制度性歧视[15]。

1.3 研究设计与方法

本文采用质性研究取向分析高职学生教育身份歧视问题。为求客观,研究者依据扎根理论来捕捉现实、发现理论[16]。扎根理论的目的是建立理论(Generating Theory)而非验证假设或是实证既有理论[17],就是注重“发现的逻辑”(Logic of Generation)而非“验证的逻辑”(Logic of Verification)。

按照“程序化扎根理论”(Procedural Grounded Theory)的操作原则,研究者于2020年7~8月对福建水利电力职业技术学院21名毕业生进行了半结构式访谈,访谈包括自由列表和一些开放式问题,每个访谈持续约四十五分钟,部分访谈者会因为研究需要进行若干次再度访谈或意思澄清。经受访者同意,研究者会独立完成访谈的详细记录并形成访谈札记(逐字稿),访谈札记均经过受访者本人检核,确认叙写并无扭曲其真实意思。访谈札记只作研究使用,呈现研究资料时采取匿名方式。研究者对访谈札记逐字、逐句、逐段分解,并加以标记(Labeling),通过开放编码(Open Coding)、主轴编码(Axial Coding)以及选择编码(Selective Coding)三个阶段完成对逐字稿的提炼、聚敛和统合,建立高职学生教育身份歧视及其应因策略的理论框架。本文自访谈资料形成的观点已达“理论性饱和”,每个观点都至少被3名以上受访者提及,而非某位受访者的独有观点或经历。

2 高职学生的社会歧视及其来源

高职教育歧视使高职学生缺乏足够的资源或机会参与普遍认同的各种社会活动,无论是在现实生活还是在社会心理认同中,高职学生多处于边缘化、隔离、劣势的状态,从而引发很多非常规社会现象。对于高职院校而言,社会歧视会缩小生源选择余地,生源水平的降低又会拉低高职院校人才培养质量,进而陷入恶性循环。对于社会体系而言,高职学生所受到的这种歧视和排斥将阻碍社会阶层间的正常流动,导致阶层再制(reproduction of class),加剧社会的不公平、不平等,终将阻碍社会进步。

2.1 对高职学生的语言偏见现象

通常,人们习惯于将“歧视”和“偏见”视为等同。偏见包括信念和态度两个维度,偏见的信念部分即所谓的“刻板印象”,刻板印象是一种过度简化、忽视个别差异且具有相当偏颇性的概括性态度或观念。偏见的态度部分则是对偏见对象的价值判断。高职学生在日常生活中,最常感受到的就是基于身份的内在态度——语言偏见。从访谈资料中可归纳出对高职学生的语言偏见主要表象有“成绩鄙视”“能力定位低”“薪资水平低”“工作环境差”等。语言偏见是一种消极的态度,其本质是对一个群体以及该群体的个体成员预先的消极判断[18]。

2.1.1 表象一:成绩鄙视

对于高职学生的语言偏见以及行为排斥的基本逻辑起点,源于其高考入学成绩较低,而这一点最终成为形成高职学生教育身份标签的刻板印象的根本原因。

“这两年,高职入学的高考成绩就不用提了,有分就能上,都是高考旁观者。高考失败并不完全决定你的人生,从现在开始努力,你还是能够成功的……”“考上专升本有啥可说的,要是学习好,高考就直接上本科了,现在还说什么专升本很容易,呵呵……”“最少也要上个本科吧?不然都没法考公务员,事业单位也进不了。”(毕业6年受访者R7,毕业7年受访者R10,毕业4年受访者R15……)

2.1.2 表象二:能力低下

基于教育部对高职教育人才培养知识要求的“管用+够用”定位,高职教育主要本着专业知识够用的原则,着重培养学生的动手操作能力。能力是融合智商、情商、动手能力、协作能力等诸多因素的综合评量要素,其展示需要一定的时间及平台。在高职教育歧视的背景下,众多能力出色的高职学生无法获得充分展示能力的机会,因为社会在评价其能力之前就将其能力低估了。

“高职学生基础差,工作能力不如本科学生。”“高职学生将业务做到这个水平,已经比很多本科生都好了!”“现在的本科生一大堆,何必招高职学生,他们的能力还是差点!”“算了,不想再受读书的苦了,再说上高职有什么用?毕业还不都是打工的!”(毕业6年受访者R7,毕业6年受访者R9,毕业5年受访者R13,毕业2年受访者R18……)

2.1.3 表象三:薪资水平低

对于高职学生的歧视还体现在薪酬水平的认定方面。当下社会公众普遍认为高职学生在职场的平均起薪低于本科生,进而形成标签化认识。

“高职学生找到月薪4000元的工作不错啊!我本科毕业也就5000多元!”“高职学生有3000多元工资就不错了,不敢嫌少了!”(毕业5年受访者R3,毕业6年受访者R8,毕业3年受访者R17……)

2.1.4 表象四:工作环境差

长期以来,社会受“万般皆下品,惟有读书高”“劳心者治人,劳力者治于人”“重学术轻技术”等传统观念的影响,加之高职技术技能人才的培养定位,社会对高职教育模式存在较大误解,即认为高职学生都是属于考不上本科的差等生,普遍感觉高职学生就是到一线当工人,职业场域和工作环境都不尽如人意。

“真佩服你,在生产线上两班倒,12个小时你怎么熬得下来啊!”“在工地很辛苦,又脏又累还照顾不到家人,不容易!”“回家来找个坐办公室的工作,家里不缺你那点钱!”(毕业2年受访者R16,毕业4年受访者R2,毕业6年受访者R5……)

2.2 对高职学生的行为排斥现象

社会排斥指某些个体或社群因被不合理地褫夺应有的社会政经地位及文化资本,而缺乏资源或权利、机会介入正常的社会政治、经济、文化活动,被排挤出社会主流和中心而置于边缘化、隔离、劣势状态的系统性过程及其结果[19]。在身份歧视链条中,行为是链条中的一个环节,而排斥正是该行为的具体体现。相比普遍的语言偏见而言,对高职学生的行为排斥现象相对较少,毕竟从“诉诸语言”发展到“行为排斥”程度严重了很多。笔者从访谈资料中归纳出对高职学生基于身份的外显行为——行为排斥的主要表象,主要有:“能力定位低”“机会不平等”。任何外显的社会行为都有内在的态度作支持,排斥是由偏见引发的行为表征,即从内在偏见到外显排斥,排斥是强势群体对弱势群体的单向性行为。

2.2.1 表象一:能力低下

如前所述,对于高职学生能力低的定位已经成为一种刻板印象,即在评量他们的能力之前就进行了低估。在此背景下,高职学生进而体会到了实质的行为排斥,这种现象也体现了企事业单位在招聘员工时存在的矛盾心理,一方面认为高职学生不堪大用,一方面又因为种种原因不得不招聘高职学生。

“因为学历问题只能采用外编方式,当时给的工资甚至比本科的实习生还低一点,跟正式员工差得就更远了,那点钱根本不够维持生活。”“我入职以后,净做一些跑腿的活,很少接触专业性工作……离职后,那单位的一个同事才告诉我,主管好像认为高职学生能力不行!”(毕业7年受访者R12,毕业6年受访者R14,毕业5年受访者R19……)

2.2.2 表象二:机会不均等

高职学生在企业中遇到行为歧视的一个重要表象就是机会不平等,包括培训机会不平等、评价不公正、考核不公平等。

“我干了两年,主管从未安排我参与过任何的学习培训!他好像认为我根本没有培养的价值。”“同事的关系处得挺好的,但大多是在吃喝玩乐的场合,可能他们觉得我一个高职学生比较会玩吧!”“我和那个同事工作任务量大致相同,我工作也积极,因为业绩几乎相同,但我的工地都比较偏,我觉得年底考核能优秀的,后来给了那个同事,才明白他是本科学历,这应该是单位领导的考评条件之一。”(毕业7年受访者R10,毕业5年受访者R13,毕业4年受访者R15……)

2.3 对高职学生的制度性歧视

虽然歧视现象普遍存在,但并非所有的歧视行为都会上升为制度歧视性安排,即制度性歧视不是歧视行为的必然结果。所谓制度性歧视,是指“经过国家正式规则的认可或者公权力主体的推行,使一定社会群体持续遭受普遍的、规范化的不合理对待”[19]。当某种歧视行为被制度化、固定化,容易出现强者恒强、弱者恒弱的现象,致使处于弱势地位的被歧视群体难以打破现有的利益格局,制度性歧视就形成了。高职学生基于身份的法律差别对待——制度性歧视主要体现在“公务员招考限定”“企业招聘条件限定”“企业内部晋升限制”等。制度性歧视是歧视的最高表现形式,具有深远的社会影响,是一种完全刚性的、毫不隐讳的、最恶劣的社会歧视[20]。

2.3.1 表象一:公务员招考限定

当前国家公务员考试中不限制专业和只要求大专以上学历的只占不到百分之十的比例,绝大部分岗位都要求本科以上学历[21]。虽然国内尚未立法规制学历歧视,但从公允的角度,某些单位的公务员招聘要求本科以上学历,显然是对高职学生的一种严重的学历歧视。

“这次能考(公务员)是因为一个特别的机会,一个是位置比较偏,岗位在乡下;另外一个是岗位比较专业——农村水利员,原来招本科生根本没人报名。后来是向政府特别申请,才放开到大专学历。”(毕业5年受访者R4,毕业4年受访者R6,毕业3年受访者R11……)

2.3.2 表象二:企业招聘和晋升条件限定

当前,多数用人单位持“高职文凭原罪”的刻板认知,不考量应聘者的职业技能,盲目追求高学历人才。用人单位甚至还将学历和毕业院校层次作为“筛选和鉴定求职者的直接方法”,以节约遴选成本[22],此种歧视的存在对高职学生就业产生了广泛影响,这显然有违公平、正义的社会准则。近年来,随着全社会法制观念的普及和公众维权意识的增强,用人单位改用更加隐晦的方式替代了明显歧视性的招聘公告,但对高职学生的歧视却并未减少。同时,用人单位对高职学生能力的“社会刻板印象”,也在一定程度上影响到高职学生在组织内部的晋升。

“高职生到处受歧视,招聘的时候,招聘条件动不动就是本科学历优先。”“提拔的时候不考虑大专学历。”“在我现在的企业,高职生的晋升空间有限。”(毕业6年受访者R7,毕业5年受访者R13,毕业7年受访者R10……)

3 高职学生身份标签化歧视的刻板形象分析及其因应策略

3.1 高职学生身份标签化歧视的刻板印象分析

当前,我国对高职学生的歧视涵盖了内在偏见、外显排斥、制度性差别歧视等三个维度,并构成了接续发展的教育身份歧视链条,进而发展成几种典型的刻板印象。

3.1.1 刻板印象一:高职教育是低品质教育

《高等教育法》明确指出,高职教育属于高等教育。近年来,职业教育投入不断加大,高职教育质量有了明显提升,但与本科院校相比,依然被视为“次等高教”,这说明重学历轻技能、重学术轻技术的社会认知还未得到改观。第一,高职在高考最后批次录取是“重本轻职”观念的制度化诠释和负激励强化。高职院校长期处于高等教育序列底层,是高职院校被认定为“末流高校”的认知根深蒂固的根本原因。受重学历轻技能的传统观念影响,社会上一些人对高等职业教育存在着严重的歧视和偏见,认为高等职业教育是“二流教育”[23]。第二,当前我国职业教育体系尚未完善,普职融合的“立交桥”还未竣工。高职学生尚不能在高职教育和普通高等教育之间灵活转换,也不能顺畅地从大专层次的高职教育升学到本科高等教育。职业教育无形中被定位为“低层次教育”和“断头教育”[24]。第三,用人单位将学历和毕业院校层次作为“筛选和鉴定求职者的直接依据”以节约遴选成本[22],这种简单片面的鉴别方式,导致对高职学生的“社会刻板印象”和崇尚高学历的“晕轮效应”不断固化,高学历等于高能力的简单错误认知被持续强化,加剧了对高职学生教育身份的歧视。

3.1.2 刻板印象二:高职学生能力低下

在歧视的背景下,高职学生常常得不到应有的能力展示机会和平台,因为高职学生在被社会接纳前就被低估了能力。一般对雇主而言,应聘者的受教育水平起着筛选和信号的作用,应聘者越是具有较难取得的学历,越具有能力信度。诚然,在高考主要片面考察智商的选拔模式下,高职学生偏低的成绩掩盖了能力作为融合智商、情商、动手能力、协作能力的诸多因素综合体系的特性,出现了以偏概全的认知倾向。一些用人单位尽管急需高素质技术技能人才,但也极其担心高职学生“成绩差、素质低、不好管理”,包括党政机关、事业单位在内的很多用人单位,依然存在盲目追求高学历的现象[25]。按照霍华德·加德纳(Howard Gardner)的多元智能理论(Theory of Multiple Intelligences),将某几种智商捏合在一起作为能力的一元评判标准是不合理的,许多高职学生的综合能力特别是动手能力并不弱于本科生,但他们却仅仅因为“出身于高职院校”就被剥夺了本可能属于自己的发展机会,这无疑是对社会公平的粗暴践踏。

3.1.3 刻板印象三:高职学生就业竞争力差

在传统观念中,社会更重视普通高等教育,忽视高等职业教育,只强调理论水平和学历文凭,片面追求高学历,甚至有单位宣称非“985、211院校”不予录用,形成了社会用人格局的错误导向,造成了人才浪费。由于高职专科学历的“原罪”,高职学生在就业过程中遭受教育身份歧视极为常见,政府部门、事业单位的就业路径几乎被堵死,知名企业在招聘中往往也要求本科学历,甚至也以“985”“211”院校毕业作为入职门槛,在愈演愈烈的“学历大战”中,留给高职学生的只限于一些待遇低、条件差、发展性有限的岗位。这直观反映了当前社会对高职学生教育身份的否定性评价。

3.1.4 刻板印象四:高职学生工作环境不体面

随着经济社会的发展和时代的变迁,人们的就业观念也发生了极大的改观。很多家长并不希望孩子拼命工作,都认为在办公室上班轻轻松松地工作才是体面的。由于高职教育被社会界定为低品位教育、高职学生被定位为能力低下、就业竞争力差等原因的存在,不论是高职学生还是家长都认为高职学生毕业后的工作往往都是在穷乡僻壤、条件艰苦的工地、现场,或者是在高温、粉尘、噪音、超负荷、工作枯燥乏味的工厂车间,进而形成高职学生工作环境不体面的刻板印象。

3.2 高职学生自我歧视状态的形成

由于高职教育被认为是“次等教育”,高职院校被视为“末流高校”,高职学生则是“被标签化”的不利群体,自我实现的愿望和现实世界的冲突,让高职学生时时刻刻受到困扰。他们被贴上“学习差”“不靠谱”“习惯差”“能力差”“非正规大学生”等诸多标签,由此带来高职学生较为普遍的自我歧视。在现实生活中,他们往往使用“自嘲”的方式来摆脱标签化的刻板印象——“没上过大四”“没带过学位帽”,有些学生甚至对高职教育产生否定性的想法——“我的孩子将来肯定不让他上高职”。从受访的学生来看,在内心深处,他们都期待从世俗的社会评价当中真正解脱出来,找到自我、找准自我。

3.3 高职学生教育身份歧视的因应策略

对于上述种种教育身份歧视现象,高职学生极易生成自我歧视,他们也急于摆脱世俗的社会评价,寻找新的定位。笔者从访谈中发现,高职学生摆脱教育身份歧视的应因策略主要有三种方式:

方式一,通过专升本考试获取本科学历。“专升本之后,我的心理感觉不一样了,面子好看多了,家里也高兴了!”(毕业3年受访者R1,毕业2年受访者R18,毕业4年受访者R21……)

方式二,通过公考获得新的身份标签。“其实考上公务员之后,我就觉得什么高职、专科学历就无所谓,好多本科生都不一定考得上!”(毕业5年受访者R4,毕业4年受访者R6,毕业3年受访者R11……)

方式三,通过考取职业资格证书获取新的身份定位。“考过二级建造师之后找工作就容易多了,随便找……二级建造师都可以当小项目的主管了!不过,我觉得还不够,还得再考一级建造师!”(毕业6年受访者R8,毕业6年受访者R9,毕业5年受访者R13……)

3.4 高职学生教育身份歧视因应策略的理论框架

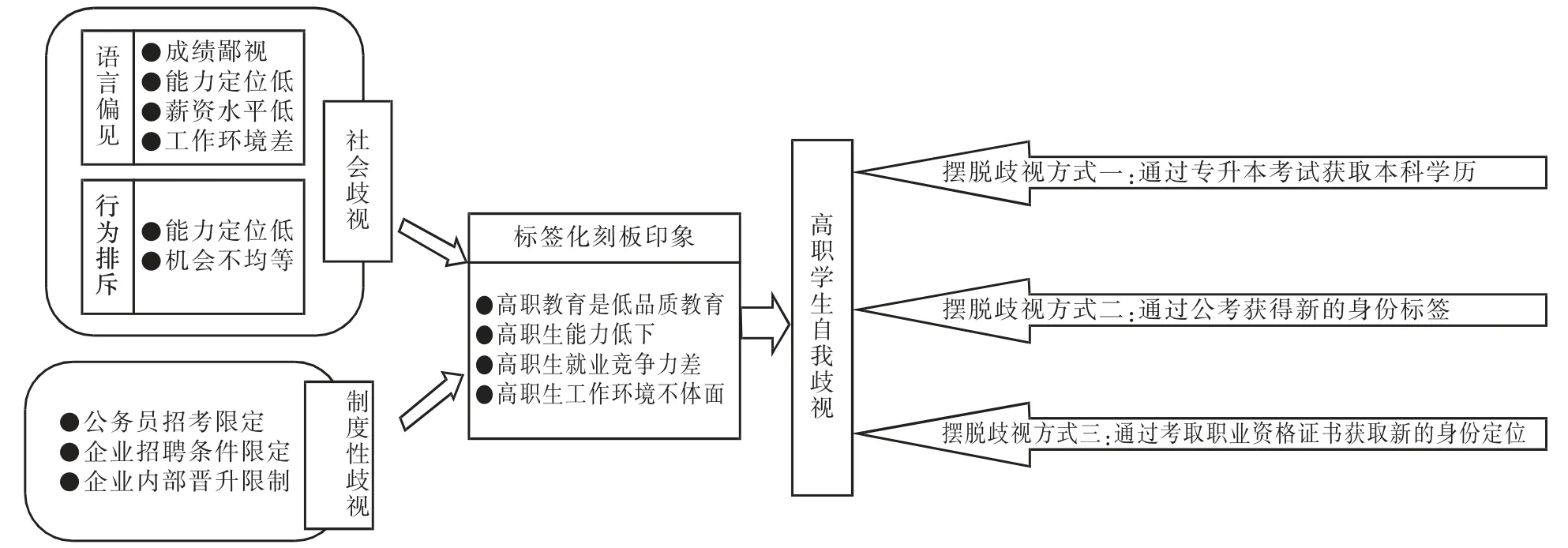

依据扎根理论对高职学生教育身份歧视进行逻辑分析,获得高职学生教育身份歧视及其因应策略的理论框架(如图1所示)。

图1 高职学生教育身份歧视及其因应策略的理论框架Fig.1 Educational identity discrimination of higher vocational students and theoretical framework of its corresponding strategy

4 高职学生教育身份歧视的纵深问题探析

4.1 性质与危害

高职学生教育身份歧视现象是指高职学生因其接受高等职业教育而受到的教育身份歧视,从而导致资源匮乏和机会剥夺被挤出社会主流,沦落到边缘化、隔离、劣势状态的系统性过程及其结果。“社会排斥是一种社会事实和社会问题,也是一种使人边缘化的机制和过程”[26],社会排斥并非固定的、孤立的、单一的社会事实,而是动态的、多维的、复杂的社会活动系统过程[7],大量存在的高职学生教育身份歧视现象将阻碍社会阶层间的流动互补,导致社会分层形态固化或阶层再制。高职学生的教育身份歧视带有层次性,他们始终面临来自社会观念和舆论的压力,在社会关系网络中被排斥选择,并受到人力资源市场的歧视与排斥,导致高职学生低水平就业甚至无法有效就业,阻碍高职学生进一步融入社会,“被甩在社会发展的快车道之外,从而引发再生性的社会排斥,使其永远不能进入主流社会”[27]。高职学生的教育身份歧视会导致高职学生自身承受巨大的精神焦虑和心理压力,甚至形成自我歧视的状态。高职学生为摆脱自我歧视的状态,不断进行各种方式的探索,导致社会低效,“不仅会使弱势群体权益受损和受限制,同时也会损害社会公正,最终危及到整个社会的利益”[28]。

4.2 历史回溯

如果从历史维度分析,职业教育歧视形成的时间并不久远。从新中国成立到改革开放前,我国技术技能人才培养主要是以厂内学徒制的方式完成,那时工人地位相对较高,甚至可以说其时工人是令人羡慕的职业。上世纪80年代职业教育开始复苏,其主要标志是中等职业教育即中专、技校的全面恢复,当然在那一时期并非没有高职教育,只是体量较小、定位模糊。1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》的出台开启了我国职业教育发展的新纪元,以中专、技校和职业高中为主体的中等职业教育迎来了发展的黄金期。中专学校多为行业主管部门举办,由国家分配工作,有体制保护,毕业生以干部身份就业。20世纪80年代的一种普遍现象是,成绩最优秀的初中毕业生往往把上中专作为首选,其次才是重点高中[29]。1998年,我国劳动人事制度改革,取消了中专的统包统分政策,这一做法甚至对其后来职业教育发展的路径产生了深远影响。由于政策变化,20世纪和21世纪之交,中职招生大滑坡,中专学校办学出现严重困难,其后出现了大规模的中专升格潮。根据王明伦的研究:2003年独立设置的459所高职院校中由中专升格的院校约占50%,而江苏省51所高职高专学校由中专升格为高职的占27所[30]。甚至可以说,社会对高职教育的偏见与歧视的公共认知就是肇始于彼时。中职招生滑坡和高职的兴起,是我国职业教育发展的一个转折点,它开启了职业教育从计划经济时代迈向市场经济时代的步伐。其中三个主要体制变革因素构成了社会对高职教育的偏见与歧视的逻辑基点:第一,统招统分政策取消;第二,国有企业改制以及工人下岗潮形成的时代记忆;第三,我国高等教育扩招,接受普通高等教育成为更好的选择。统招统分政策的取消斩断了职业教育与就业(职业岗位)的制度保障的计划经济烙印,从理论上说这并不应该成为职业教育被歧视的根源,但是由于我国职业资格体系建设的滞后,统招统分的政策取消就成为“压倒骆驼的最后一根稻草”。

4.3 问题症结

职业性是职业教育的本质属性,对以大规模培养技术技能人才为主要特征的职业学校教育而言,职业性的体现就是技能培养和职业资格证书的获取。职业资格证书是连接职业教育与利益相关主体的纽带,职业资格证书横跨劳动部门、行业主管部门和教育部门;职业资格证书连接了职业院校与行业企业的劳动力市场;职业资格证书回应了行业企业、学生及其家长对职业教育的质量要求。职业资格证书制度本身的“跨界”属性正是职业教育实现边界跨越的重要支撑。职业资格证书是我国劳动就业制度的一项重要内容,其雏形早在计划经济时代就已经存在,但直到1994年,劳动部、人事部联合颁发《职业资格证书规定》,职业资格证书制度才开始正式实施。我国职业资格证书制度的最初设计理念学习的是英国经验[31]。人社部负责职业资格证书的综合管理,会同有关行业主管部门研究和确定职业分类、职业标准以及开展职业技能鉴定工作。但职业资格证书制度的实践效果并不令人满意,根据全国七省市调研数据,88.94%的转移就业农民工都未持有国家认可的职业资格证书,但这丝毫没有妨碍他们在城市里就业[32]。一个正确导向的政策在实施过程中却走上了英国在实施国家职业资格证书制度之前的“丛林道路”[33]。这也是近年来国家不断开展职业资格清理工作的原因之一。经由上述分析,职业资格证书制度存在的问题是导致高职教育的本质属性无法彰显的根本原因,而这又进一步强化了“高职教育是低品质教育”“高职学生能力低下、就业竞争力差、工作环境不体面”等刻板印象,最终形成了对高职教育的偏见与歧视的社会公共认知。

4.4 改革方略

综上所述,构建合理有效的职业资格证书体系是破解高职教育歧视的关键。2019年,国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》明确提出:探索建设职业教育国家“学分银行”;构建国家资历框架。从职业教育的国际经验来看,越来越多的国家重视职业教育发展,其主要的实践模式就是构建国家资历框架。截至2012年,欧洲有16个国家的教育体系完成了与欧洲资历框架的对接,36个国家正在开发国家资历框架[34],在全球则有150个国家和地区正在开发国家资历框架[35]。在教育、能力与职业的循环中,起点和归宿都是职业,职业资格证书制度本身的“跨界”属性决定了其在现代职教体系中的中枢地位。从这个意义而言,国家资历框架建设不仅是破解高职教育歧视的关键,也是破解当前中国职业教育发展的种种问题的关键,自然也应成为中国职业教育制度改革的核心内容。

5 结语

要破除高职学生教育身份歧视,不仅仅需要教育行政主管部门加大对高职教育的投入,制定促进高职教育发展的有利政策,各利益相关主体也应正向宣传高职教育的价值和作用,形成良好的舆论氛围,高职院校也要搞好自身内涵建设、提高培养质量。更重要的是,需要通过社会各界的共同努力,实现国家资历框架的落地实施,通过职业资格标准体系实现高职学生的社会定位改变和物质收入的合理提高,从而确立高职学生“通过诚实劳动来实现人生梦想、改变自己命运”正确信念的合理性基础,并在一个长期的过程中,实现职业教育从物质收入的跃迁到社会权利的提升,真正贯彻习近平总书记提出的“劳动价值观”——“劳动是财富的源泉,也是幸福的源泉”“人民创造历史,劳动开创未来”的论述精神,努力在中国特色社会主义建设的新时代实现职业教育现代化。