护理硕士专业学位研究生临床实习阶段实施人文关怀体验的质性研究

郝 彬,耿 力,刘义兰,杨 蓓,米元元,颜巧元,黄海燕,程 维,陈 钊

1.华中科技大学同济医学院附属协和医院,湖北 430022;2.北京师范大学中国公益研究院;3.华中科技大学同济医学院附属同济医院

近年来,人们对具有高级实践水平和人文素养的应用型、专科型护理人才需求持续增长[1],国外培养体系已趋于完善。但我国起步较晚,2010年国务院批准设置护理硕士专业学位(master of nursing specialist,MNS)[2],高等教育呼唤人文关怀的回归[3]。但目前我国对应运而生的MNS研究生人文关怀能力的研究较少,且护理教育和临床护理实践中一直存在“重学术技术,轻人文关怀”[4]的思维,不仅易引起纠纷[5],而且对病人的康复、护理人才的培养和医院的发展不利。因此,本研究于2019年3月—5月对12名MNS研究生进行深入访谈,了解他们对实施人文关怀的感知体验,为该群体人文关怀能力的培养和提升提供参考依据。

1 对象与方法

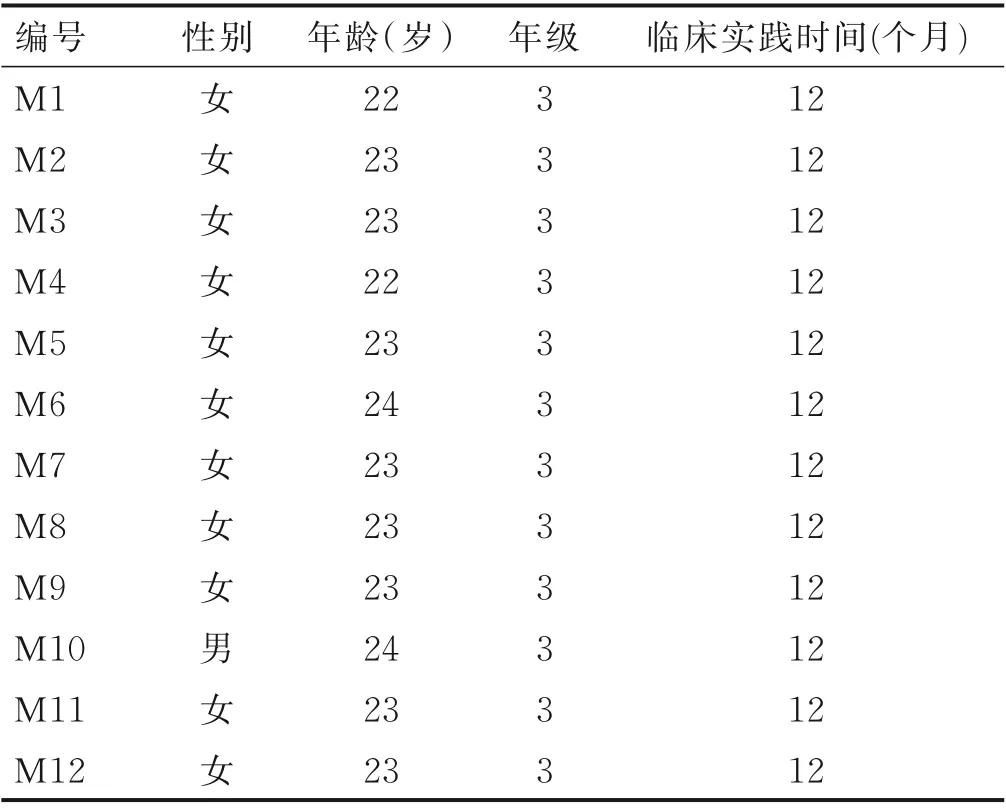

1.1 研究对象 2019年3月—5月,采用目的抽样法选取武汉市12名临床实践时间大于10个月的MNS研究生作为研究对象。纳入标准:①知情同意并愿意参加本研究访谈;②临床实践时间大于10个月的MNS研究生;③能准确清晰表达自己的思想。排除标准:临床实践时间大片中断且少于10个月的MNS研究生。样本量以访谈不再出现新的主题,资料达到饱和为准[6]。结合MNS研究生性别、年龄、年级、临床实践时间,最终选取来自武汉市12名临床实践时间为12个月的MNS研究生作为研究对象。以M 1~M 12对受访者进行编码。受访者一般资料见表1。

表1 受访者一般资料(n=12)

1.2 方法

1.2.1 资料收集方法 由经过质性研究系统培训的研究者采用现象学研究方法,运用半结构式、个体深入访谈深层次挖掘研究对象体验[7]的方法收集资料。访谈前,研究者与受访对象建立坦诚、信任的沟通关系,并向受访对象说明此研究的目的、意义、访谈时长以及结果的处理方式等,同时强调自愿和保密原则,可随时中断访谈。为保护受访者隐私,姓名以编码代替。笔者根据研究目的回顾文献资料,与2名本领域研究专家进行讨论,确定提纲为:①您可以谈谈您对人文关怀的认识吗?②您在为病人实施人文关怀时,最令您难忘的情景及当时内心感受是什么?③您认为在实施人文关怀中,最让您困扰的是什么?④您认为开展人文关怀最大的挑战是什么?访谈选择在安静、不受干扰的房间进行。每次访谈30~60 min,访谈过程中根据具体情况调整提问方式,研究者认真倾听及时记录并对访谈内容进行录音,同时密切观察和记录访谈对象的表情、手势等非语言信息。

1.2.2 资料分析方法 每次访谈结束后立即对访谈录音进行文字转化,双人核对,提取有研究意义的陈述,辨别相似观点,请教质性研究专家把控思路并提炼归纳主题,最后返回受访者求证,以确认访谈者的理解,保证研究的准确性和有效性。根据Colaizzi7步分析法进行资料分析[8]。

2 结果

2.1 正性体验

2.1.1 人文关怀有利于改善护患关系 住院病人在住院期间存在着对疾病的恐惧、对预后的担忧、对医疗费用的质疑等问题。护士具备敏锐的洞察力和较强的同理心能及时与病人沟通,进行关怀疏导,被病人认为是最暖心的关怀行为。M 1:“我遇到部分外地来的病人,他们进医院时脾气特别暴躁,直接和医务人员开杠,但是经过我们耐心细致的询问关怀,他们都能平静下来沟通和配合,这是人文关怀的作用。”M 2:“人文关怀就像是护患之间的润滑剂,有时候遇到治疗、操作、查房时病人不配合,我也为病人着急,双方处于剑拔弩张的状态。其实稍微安静下来关怀一下,问题都会顺利解决。我想如果我没有接触过人文关怀,很可能会引起纠纷”。

2.1.2 人文关怀增强职业认同感 随着MNS研究生深入临床实践,人文关怀技能的不断提升,带教老师会安排MNS研究生单独对病人进行入院和出院宣教、巡视病房回答病人疑问等操作,同时放手不放眼,以培养其工作责任心、对职业价值的探索和职业目标的确立。经访谈发现,大部分MNS研究生对护理职业的认同感也随之增强。M 3:“当我对病人实施人文关怀的时候,我内心非常踏实和愉悦,病人也特别愿意我做他们的管床护士,这样的双赢让我非常有成就感,我很庆幸我选择了护理这份职业。”M 4:“人文关怀包含对病人的健康宣教,有时病人提问,有的我答不上来,有的回答得不完善,促进我在这方面要加强学习,会增添我在工作中的动力”。

2.1.3 人文关怀的实践可深化对关怀理论的理解 所有MNS研究生一致认为“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。经过不断的关怀实践,特别是在临床实践的后期,那些曾在课堂上觉得枯燥、空泛、抽象的人文关怀理论逐渐变得清晰具体,它不仅可以作为人文关怀实践的有力依据,同时能够举一反三,从一维度单向思维到多维度发散思维去解决问题。M 5:“以前在课堂上听老师讲,人文精神是对人生命存在的关切和追求,是对人的尊严、价值、命运的维护,觉得特别深奥,似懂非懂;现在当真正遇到类似情况亲自实践时,豁然开朗了。”M 6:“我一直觉得关怀理论很空泛,但是我的临床带教老师和我交流,实践需要理论做支撑,理论需要实践来验证。我慢慢从实践中反思、总结、再实施,就悟出来了。”M 7:“以前老师讲授人文关怀的方式有哪些,我就做笔记记下来,在临床中运用。后来随着实践的机会越来越多,突然发现有时候稍微变通一下,从另一个角度出发,会事半功倍”。

2.2 负性体验

2.2.1 人文关怀知易行难 众所周知,人文关怀逐渐受到社会各界的关注和倡导,所有受访者表示在本科阶段系统学习关怀理论前已对人文关怀有所了解,普遍认为实施起来会很简单。加之我国大多数院校在招收护理专业学位研究生时,对临床实践经历没有明确要求,从而导致MNS研究生进入临床实践时,难以将理论和实践有机联系起来[9],困难重重。大部分受访者表示在医院里对患有疾病的病人和身体健康的家属实施人文关怀并不容易,与理想有很大的差距。M 7:“一直觉得人文关怀应该是很简单的,它不像数理化那样需要推算演练,关心病人就可以了,但真正实施起来,还是很有难度的,有时候甚至无从下手,哪怕我们是怀着善意为病人好。”M 8:“给予病人恰到好处的人文关怀需要很多技巧,并没有想象中那样简单,以前的想法还是太理想化了”。

2.2.2 临床带教老师关怀教育能力欠缺 护士长会分配科室的护理骨干带教MNS研究生,但是大多数带教老师的最高学历是本科,他们具有丰富的临床护理经验,但对MNS研究生的具体培养要求缺乏认知,因而难以满足学生个性化的教学需求。M 9:“最开始只知道理论,向临床带教老师请教学习,老师能讲出具体的关怀措施,但是和我们在学校学习到的关怀理论衔接不起来,我觉得很困惑,又不好意思反问老师。”M 10:“有时候我在思考,不同的病人应该有不一样的关怀需求,因为每个人是独立的个体,但是带教老师对病人的关怀大多是一样的,我也这样做了,其实我也不知道哪些是我没想到、没做到、没做好的”。

2.2.3 对基础护理排斥 人文关怀的全面实施包括满足病人基本的生理需求,对于生活不能自理的病人,需要护士协助其完成刷牙、洗澡、剪指甲等基础护理。部分受访者表示这些基础的工作只需要护工做即可,他们受过更高层次的教育可以做更有含金量的工作才能体现出更高的价值。但是目前临床上对于实习学生的教学,大多数从基础护理开始,因而MNS研究生对基础护理很排斥数。M 11:“医院的人文关怀也包括给病人倒大便、小便,这本来应该是护工做的事情,我读了这么多年的书,难道就是做这个吗?”M 12:“我希望作为护理硕士,能做更有价值、更有研究意义的事情,而不仅仅是基础护理”。

3 讨论

3.1 医院与学校联合建立可行的人文关怀能力培养体系 合理的人文关怀能力培养体系是MNS研究生人文关怀能力培养的基础,是培养目标的具体体现。早在1996年,美国护理学院联合会(American Association of College of Nursing,AACN)即提出美国护理硕士研究生的课程体系需要包含伦理学、人际交流与沟通等课程,利于研究生执业中关怀能力的培养[10]。而在我国,2010年才设置MNS研究生,其人文关怀能力培养体系还不够完善。首先,建议医院与学校联合,从培养目标、培养模式上与国外横向比较,根据我国国情,设置规范、科学、系统的人文关怀课程。其次,因人文理论较为枯燥,建议改变传统的“填鸭式”课堂教学模式。有研究显示,改善课堂氛围有利于提升护理硕士研究生的人文关怀能力[11],提示教育者对MNS的教学可不仅仅局限于课堂,建议将理论中关怀案例、护理查房等用于临床教学,将理论与实践有机结合,以深化学生对关怀理论的理解,同时提高处理临床问题的能力。另外,随着社会群体对身心健康的关注,未来对兼备人文素养与专业素养的高级护理人才的需求将与日俱增,因此,医院与学校可将护理硕士研究生人文教育与专科护士培养有效衔接[12],定向培养社会所需的护理人才。

3.2 医院管理者加强对MNS研究生人文关怀能力培养要求的认知 我国在MNS研究生临床教学的策略上,与本科生教学模式大体一致,未能体现出MNS研究生教学的优势和特色[13],与本研究受访者实施人文关怀的体验一致。MNS研究生已经具备一定的关怀知识储备和临床研究能力,对临床带教老师的能力需求比本科生更高。提示医院管理者在嵌入式培养[14]MNS人才及提升该群体人文关怀能力的认知上需要提高。目前我国MNS研究生临床教师的能力参差不齐,且尚未对该群体建立完善的考核、培训和选拔等机制,未能提供量化依据[15],建议医院管理者根据实际情况,安排具备一定专业能力、科研能力、护理管理能力以及专业发展能力的临床带教老师指导MNS研究生。已有研究表明,以“学生为中心”进行的教学模式探索和改革已达到教学相长的成效[16]。因而,一方面,医院可根据MNS培养要求,以提升学生人文关怀能力为导向制定详细的学习计划[17];另一方面,在临床教学中,能够灵活科学地采用交互性教学模式,联系实际案例将关怀理论深入浅出讲解,并能引导学生自我反思,举一反三,让学生真正理解并掌握关怀理论与技能,以便更好地服务病人。

3.3 MNS研究生应加强与导师、临床带教老师以及学校老师的交流 人文关怀能力的提升不是一蹴而就的,需要MNS不断积累和整合从人文关怀理论、实践案例、人文讲座等中摄取的精髓信息,复盘反思,以进一步提高关怀能力。但据研究显示,在读MNS研究生护理信息能力处于中等水平以下[18],建议MNS加强与导师、临床带教老师以及学校老师的交流。首先,导师经过对人文关怀研究热点的分析,了解该领域的研究现状和发展趋势,可以为MNS研究生在人文关怀临床护理实践以及科学研究方面把握方向[19],提供可靠借鉴。其次,临床带教老师实战经验丰富,MNS研究生可与其进行全方位互动交流,有研究报道以小组为中心的研究性学习可提升学生人文关怀能力培养[20],MNS研究生可建立小组与临床教师讨论关怀实践心得、与病人的沟通技巧、心理疏导等,争取锻炼机会,以提高临床环境适应能力和关怀能力。再者,MNS研究生应及时与学院老师交流在课堂中对人文关怀理论的学习心得,及时反馈临床实践情况,一方面可促进学院教师对教学方式及教学质量的反思;另一方面,便于学院对MNS研究生人文关怀能力的提升做全面的了解,并及时对存在的不足制定科学、有效、可行的干预措施,在MNS研究生人文关怀能力培养上创造双赢。

4 小结

MNS研究生实施人文关怀的体验受主观认知、社会文化等因素的影响,不同于其他层次的学生,需要引起医院管理者和教育者重视。一方面,可借鉴国外对护理硕士研究生的人文关怀教育体系,根据我国目前的国情确立护理专业人文关怀标准化教育体系[21],包括人文关怀课程设置、临床实践计划、师资配置等,促进教育成熟化、国际化;另一方面,归纳分析我国对MNS人文关怀能力的评价机构、评价指标以及评价结果[22],加强院校联合培养,制定科学可行的人文关怀能力评价体系,包括对MNS临床关怀思维、科研思维的考核以及对临床教师的教学能力及教学质量的考核,以期教学相长。同时,MNS自身需加强与导师、临床教师、学院老师的沟通,联系实际不断将所学知识复盘,内化为实践能力的提升。由于受研究范围的限制,本研究结果存在一定的局限性。如何提高MNS研究生对人文关怀的认知能力和对病人的实践关怀能力,未来将以循证的思维模式和研究方法对该人群进行质性Meta整合,从而为教育者和临床决策者制定相关政策提供重要参考。