销闲清课

夜坐:灯火纸窗修竹里

闭门即是深山,读书随处净土。

读书人每日最快乐的时光,就是下班后独坐书房,沏一壶老茶,翻半卷诗书。茶渐浓,夜渐深,此情此景如陈继儒在《小窗幽记》中所写:“幽堂昼深,清风忽来好伴;虚窗夜朗,明月不减故人。”

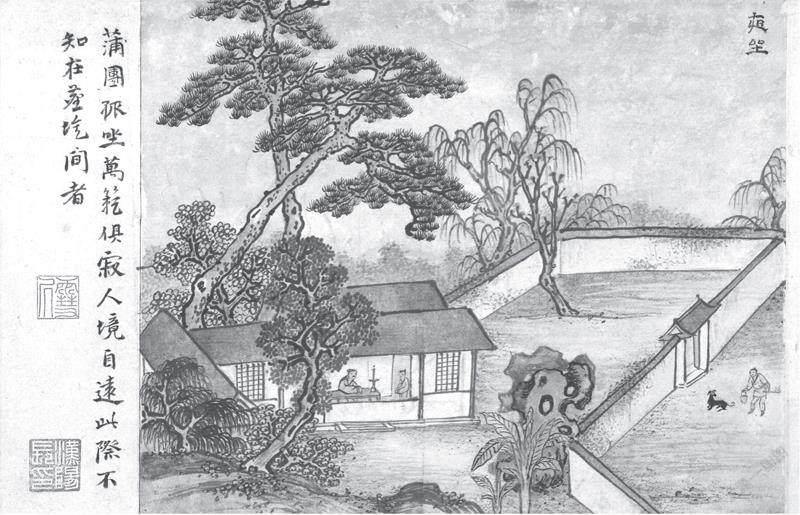

《小窗幽记》这本枕边书,反复读之,我愈发喜欢陈继儒。陈继儒生于明朝嘉靖三十七年,一生经历了自嘉靖至崇祯六朝,也正是明朝政治腐败、党争激烈的晚期,在其自身和外部环境的双重影响下,他放弃仕途,隐居于半城半廓的昆山。青襟是古代读书人的身份象征,陈继儒决定放弃仕途隐居时,便毅然决然地烧毁了他士人的身份象征。然而,四百年过去,当我们在城市森林中奋斗数十年修筑书房追求做一个读书人的时候,就会蓦然发现晚明江南文人的隐居,早已成就了一种隐逸文化,成就了一个精神富足的隐逸世界。从陈继儒自述诗文中,便可读到他的隐居日常更多地追求一种朴实、宁静、清雅的山居生活,或扫开残雪种梅花,或醉时随卧白鸥沙,或花下自调新乐府,或及肩新种竹再种两顷附郭田,或山中采药也村头戏鱼。这样的生活,古今之人皆向往。

透过一扇小小的窗,我看到一种文人的气息、生命的气息,让内心安妥的气息。

两年前在上海博物馆董其昌书画展上,我偶然在展厅一角看到陈继儒的一帧《梅花册页》,绘于金笺纸上,从右上角露出老干一截,生出一枝直垂而下,胭脂点染十余朵,苞蕾盛放,于苍古中显生机。此画构图奇峭峻拔,画意简洁,细腻的鱼子金片就像霏霏小雪,愈发衬托出梅花的高洁来,底下随意点出一片草地,勾勒出一块磊石,石青淡淡,涉笔草草,凝眸的瞬间好像看到一阵风过,花瓣一片一片徐徐飘落在草地上、石头上。月照梅花,影落窗上,宛似此图,清隽得不了得。落款“眉公”,低声吟咏,两字瞬间尺幅千里,在天地之间默然生长,浑身通透地变得充沛和丰饶,犹如伫立梅树下的一位布衣先生,长衫飘飘,温文尔雅,左手荷锄,右手搙鬤,微微仰着头笑看北枝花开、南枝花落。

正因为看到陈继儒的梅花图,我才知道这位在史书上以学问著名的布衣先生,专心研究学问、编书、著述之外,也作书绘画,是与董其昌同为晚明艺坛领袖,是云间派代表人物、“松江画派”的奠基人之一。陈继儒的绘画作品虽流传较少,但绘画成就并不在董其昌之下,山水、花鸟皆精,尤其擅墨梅,他在隐居的寓所周围移植了三百余株古梅,经常对梅“写生”,所画梅花多册页小幅,笔墨清逸,意态萧疏。“山复山兮梅复梅,每逢花处便衔杯。即教风雨应无恨,一日看花一百回。”这样的隐居生活,有心植梅,有暇赏梅,有情画梅,着实是一种让人无限羡慕的世间清福。

现实生活中,如我这般仅知道《小窗幽记》而不了解陈继儒绘画的人还有很多。陈继儒与董其昌从小就是好友,陈小董三岁,亦后董三年去世,两人交往“少而执手,长而随肩,涵盖相合,刺史相连,八十余年,毫无间言,山林钟鼎,并峙人間”,作为同时代人,陈继儒在中国美术史上的影响却远远小于董其昌。这是中国美术史上一个很奇怪的现象,也确有许多研究中国美术史的学者为陈继儒打抱不平。陈继儒影响力不如董其昌,可能也是因为,陈继儒终身布衣,董其昌一生为官,两人社会地位相差悬殊的缘故。隐士的才情,隐于山隐于水也隐于世,或许只有在纸页上才能唤起。

我喜欢陈继儒喜欢梅花,他植梅赏梅画梅,如同对一个女子的爱恋。陈继儒妻子卫氏,小其2岁,安徽宣城人。陈继儒家境原本贫寒,又终生未仕,经济来源是其坐馆授学、出版著作以及他人资助,偶尔也有卖画来换取一定的生活物资。而陈继儒喜收藏,广交友,难免入不敷出捉襟见肘。这也就意味着他们一家的生活重担实为落在卫氏肩上,正是温仕贤良的她,相夫教子,勤俭持家,使其一家生活衣食无愁。卫氏如同梅妻,深得陈继儒敬重,他与卫氏相敬如宾,一生不曾纳妾。

梅在,妻在;妻在,家在。秋初小窗夜坐,我仿佛听到陈继儒朗朗吟咏:“笑指吾庐何处是?一池荷叶小桥横。灯火纸窗修竹里,读书声。”

写于2021年8月23日,辛丑处暑。

编辑/虽然