《魏氏家藏方》在国内的流布考

海霞

(1.敦煌研究院人文研究部,甘肃 兰州 730030;2.兰州大学敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020)

《魏氏家藏方》[1]于南宋宝庆丁亥年(1227年)在浙江鄞州碧溪刊刻,之前是否有抄本流传不得而知。该书自刊刻以来,历经宋、元、明、清、中华民国再到中华人民共和国成立至今的794年间艰难传递。下文将根据相关文献记载,对《魏氏家藏方》在“宋元、明清、近现代”三个时间段内的流传予以探究。

一、《魏氏家藏方》在宋元时期的流布

(一)1227-1241年在国内的流传

宝庆丁亥年(1227年)《魏氏家藏方》在魏岘的家乡浙江鄞州碧溪刊刻流传开来。直到淳祐元年(1241年)仍有该书在该地流传的记录。如日本嘉祯元年(1235年),僧人圆尔辨圆自浙江明州港入宋,“遍历诸山名刹,参遍江浙一带著名禅师。”[2]113,其于淳祐元年(1241年)拜别临安(杭州)灵隐寺的恩师无准师范后返回日本,携带了近千卷的中国典籍。据今存有的《普门院经纶章疏语录儒书等目录》中载有圆氏赍携的宋刻本《魏氏家藏方》。结合该书的刊刻地与圆尔辨圆在中国的活动地域大致一致,可推测自初次刊刻到携往日本的这十四年,浙江地区仍有《魏氏家藏方》的刻本在流传。

再回顾魏岘所处的南宋,科技繁荣,印刷业大力发展。而其所居的浙江是南宋刻书业最发达的地区之一。雕版印刷术的大力使用,便为《魏氏家藏方》撰成后的刊刻提供了技术支撑。同时这一地区无论是官营刻书业还是私营刻书业的发展都很迅速。书铺林立,书籍贸易兴盛,这也为该书的流通提供了市场环境。至于圆尔辨圆是在浙江寺庙僧人处获赠,还是在浙江书肆中购买该书,现已不可考。

(二)1241-1368年间在国内的流传

笔者对《魏氏家藏方》自淳祐元年(1241年)到元朝至正二十八年(1368年)的流传做以下探究:

1.目录书层面

参考《宋元明清书目题跋丛刊》[3]。该丛刊除了正史中的艺文志或经籍志外,其余的目录书均有影印版。依据此书来搜集这一时期的目录书。据统计,宋代成书在《魏氏家藏方》之后且著录医书的目录书则有三部,如“陈振孙编撰的《直斋书录解题》中著录医书91种;晁功武原撰、后姚应绩重编的《郡斋读书志》中著录医书51种,书后附志增补医书7种;赵士炜辑考《中兴馆阁书目辑考》中著录医书19种”[4]11。三者共计著录医书168种,均未见《魏氏家藏方》。元代著录医书的目录书则有两部,如元脱脱等敕撰的“《宋史·艺文》中著录医书509种;马端临所撰《文献通考·经籍考》中著录医书121种”[4]11。两者共计著录医书630种,均未见《魏氏家藏方》。因现有第一部医学专科目录为明代殷仲春编撰的《医藏目录》,所以元及元以前无法从时人编撰的医学专科目录来说明。后世医学专科目录书《中国医籍考》及《中国分省医家考》中对该书的著录则是从丹波元胤于1819年编撰的《医籍考》中著录多纪氏手中普门院所藏宋刻本的撰者、卷数及版本信息而来,说明不了该书的流传情况,故不使用。

2.地志史志层面

参考《宋元浙江地方志集成(14册)》[5]。《宋元方志丛刊》[6]。查阅《宋元浙江地方志集成(14册)》中的《宝庆四明志》《开庆四明序志》《延祐四明志》《至正四明续志》等,其中未见对魏岘及《魏氏家藏方》的记载;《宋元地方志丛刊》是目前存世较为完整的宋元方志,共收录方志43种,查阅其中的浙江方志外,又查阅了《无锡志》《嘉定镇江志》《临安志》等其他相关县府方志,仍未见对魏岘及《魏氏家藏方》有关的记载。

3.笔记小说层面

参考《宋元笔记小说大观》[7]。该书分为7册,汇集宋元两代有重要影响的笔记小说69种。查阅书中《山居新语》《山房随笔》《至正直记》《齐东野语》《老学庵笔记》等,其中未见魏岘及《魏氏家藏方》的相关记载。

4.后世方书征引层面

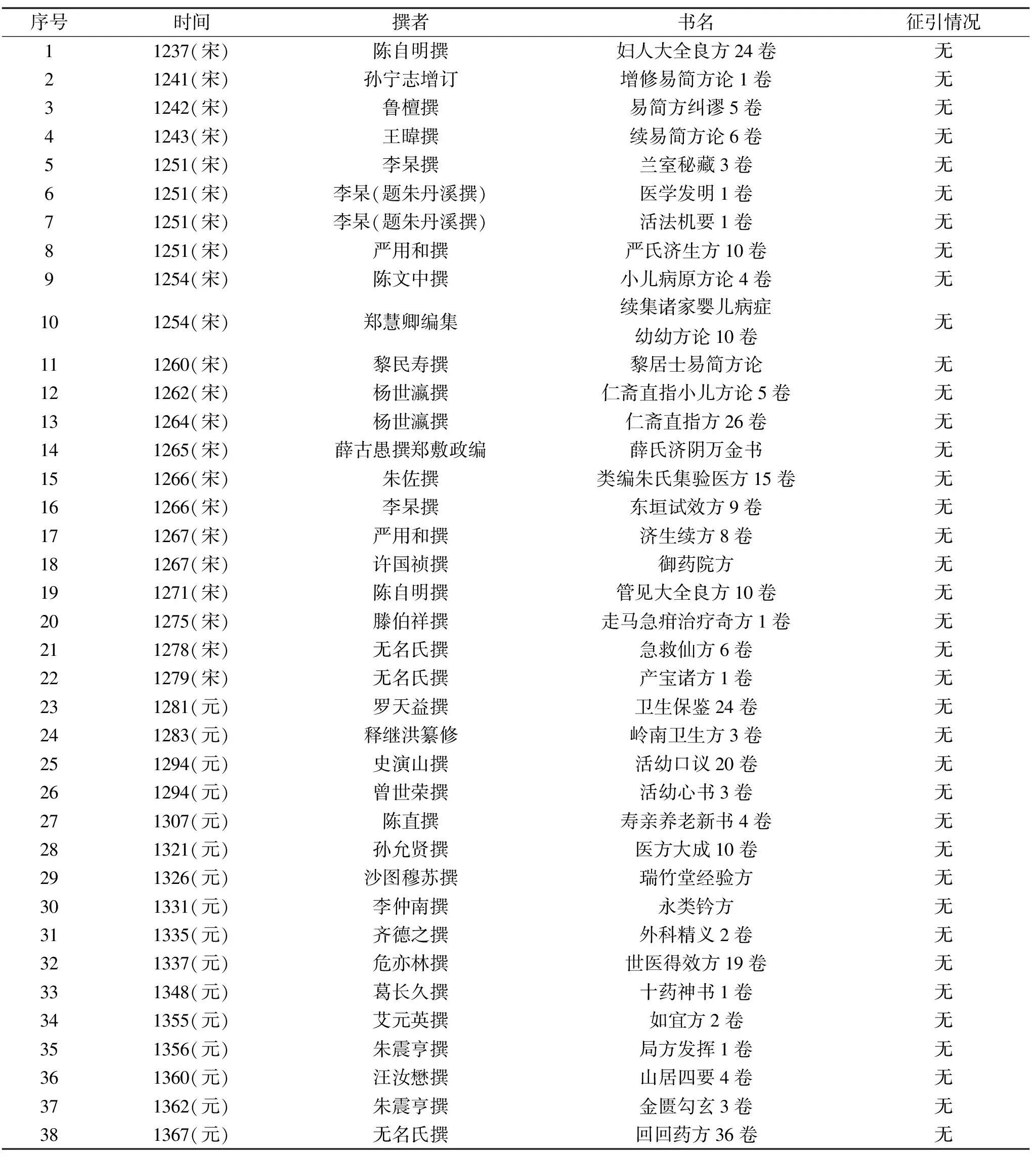

参考《宋元明清医籍年表》[8]。该书是年表形式的目录学著作,详细载录宋、元、明、清以来的古代中医典籍,书中每一条目记有成书年代、编撰著者、流传情况及内容简介等。依据此目录书,对成书在1228-1368年且现存方书的征引文献予以查阅,未发现有征引自《魏氏家藏方》的方剂。所查阅方书见表1。

表1 1228-1368年且现存方书的征引《魏氏家藏方》列表

据统计,《宋元明清医籍年表》中成书在1228-1368年现存的方书共计38种,宋代方书22种,元代方书16种。另有该书未收录的2005-2016年海外回归的3部元代方书,共计41种。在这41部现有的方书中均未征引《魏氏家藏方》一书。

二、《魏氏家藏方》在明清时期的流布

(一)永乐年间全本见藏文渊阁

明正统六年(1441年),在杨士奇、马愉、曹鼐等人的共同努力下,明代国家藏书的第一部书目《文渊阁书目》编定完成。“全书部分卷,以千字文按架排次,自天字至往字,共二十号,五十橱;每部书只载书名、册数,不录作者与卷数,合计为7256部”,42600多册[9]41。“《文渊阁书目》中著录《魏氏家藏方》有五册,全本”[10]1197。这是《魏氏家藏方》未见流传的200年后首次被著录在官方目录书中。

据“杨士奇等人在《文渊阁书目·题本》中的记载,‘查照本朝御制及古今经史子集之书,自永乐十九年南京取回来,一向于左顺门北廊收贮,未有完整书目,近奉圣旨,移贮文渊阁东阁,臣等逐一打点清切,统置字号,写完一本,总名曰《文渊阁书目》’”[9]30,“据《文渊阁书目》统计,正统六年文渊阁收书约有5800种,7400部”[9]42由此可知在永乐十九年从南京文渊阁运来的藏书并不是直接藏于北京文渊阁,而是贮藏在“左顺门北廊”,后“移贮文渊阁东阁”。据史料记载,文渊阁的藏书之前并没有做过统计与编目,而后杨士奇等人敕对这批南来图书“逐一打点”后结合北京文渊阁存有的藏书而撰成《文渊阁书目》。那么,这部出现在皇家藏书之列的五册全本《魏氏家藏方》是本就藏于北京文渊阁,还是从南京文渊阁迁运而来?该书又是如何流入明代的文渊阁呢?笔者查阅相关史料、文集及笔记等,试从文渊阁藏书的来源入手,对这一问题进行探究。文渊阁的藏书来源具体如下:

1.前朝遗书

洪武元年(1368年),徐达率军攻破元大都,“即下令封闭元宫廷府库图籍宝物,严守宫门,禁止士卒侵暴,从而接收了元朝宫廷的大量藏书”[11]153。在明人周应宾的《旧京词林志》中记道,“(洪武)二年克燕,又令取北平府前元书籍数万卷(原注:凡两千余部)解京,俱贮内府”[12]卷3。同年,朱元璋又“命苏松江浙等处取前省院诸司在库书籍解京”。这样,明初内府的藏书则是既有前朝宫廷遗存的书籍,又有收自地方官府所存有的前朝遗书。由于《魏氏家藏方》在元一代未见其传,那么在前朝的官方藏书之列的可能性不大。

2.下令求书

明太祖朱元璋在位时,曾多次下令在民间购求前朝遗书。元至正二十六年(1366年),“上命有司访求古今书籍,藏之秘府以资阅览。因谓侍臣詹同等曰:‘三皇五帝之书不尽传于世,故后世鲜知其行。汉武帝购求遗书而六经始出,唐虞三代之治始可得而见’”[13]287。由此则知明初朱元璋想要效仿汉武帝购求前朝遗书而使得经典得以流传后世。据《国朝典汇》记载,“洪武元年四月,上命有司访求古今书籍,藏之秘府,以资览阅”[14]卷22,这次是在1368年朱元璋第二次下令在民间求购大量书籍。又有明沈德符《万历野获编》记载,“及燕平,又诏求民间遗书,时宋刻本有一书至十余部者”[15]68。在这次民间的访求遗书中购有宋刻本,由于缺乏相关文献记载及线索,其中是否确有《魏氏家藏方》,尚不可知。又《张元济古籍书目序跋汇编》“《元史》宋濂续修后记”中记载,“洪武元年秋八月,上既定朔方,九州攸同,而金匮之书悉入于秘府。冬十有二月,乃诏儒臣,发其所藏,纂修《元史》”[16]145。在1368年明朝而在民间搜求前朝遗书,其中也将求购而来的医书藏于秘府之中,但是缺乏相关文献记载及线索,其中是否确有《魏氏家藏方》,尚不可知。明成祖初年(1402年),朱棣下令编攥《永乐大典》(《文献大成》),这时他又下旨“凡书契以来经史子集百家之书,至于天文、地志、阴阳、医卜、僧道、技艺之言,备辑为一书,毋厌浩繁!”[17]2,次年书成,“上览所进书向多未备,遂命重修”[13]627,于是“永乐四年四月,……遂召礼部尚书郑赐,命以访求遗书。……乃遣庶吉士秦政学及进士刘浚等四出搜讨。凡天文地理释道医卜以及稗官野语之书,靡不收者”[14]卷3。于是,再一次征集的书籍中,也有一定数量的医书。但是其中对《魏氏家藏方》是否就在这次征书时便流入文渊阁仍旧无从考证。

3.民间人士向朝廷主动献书

在目前能够查找到的进献书籍的记载及明清笔记中,尚未看到有人进献《魏氏家藏方》一书。永乐三年(1405年)成祖朱棣下令姚广孝、解缙等人再次重修《文献大成》时,动用了南京文渊阁的全部藏书。再者,《永乐大典》的总监修官姚广孝乃名医之子,修纂《永乐大典》的副总裁赵友同、蒋用文乃著名御医,除他们之外,还有许多医学名家,其中包括魏氏一族的后人魏骥。“公魏氏讳骥,字仲芳,绍兴萧山人也。永乐四年会试乙榜,为松江府学训导,迁太常寺博士。甲辰,从征,国有大事,公悉与闻。……天顺甲申诏下,进阶荣禄大夫。尝纂修永乐大典”[18]。魏骥虽与魏岘分属魏氏不同支系,但属同一宗族。魏骥仍藏有《魏氏家藏方》一书也并非不可能。那么,撰修大典之时,魏骥作为编撰者之一,将家藏方书编入皇帝重视的类书当中,使家藏之书成为国家图书的一部分。而后《魏氏家藏方》顺势流入北京文渊阁也不是没有可能。永乐五年(1407年)明成祖朱棣看到进呈的《永乐大典》定稿,甚是满意并为该书作序。永乐六年(1408年)冬天《永乐大典》正式成书。《永乐大典》所辑录的书籍均未做更改,全部是依据原文献整部、完篇或全段抄录,笔者再次查阅今存《永乐大典目录》并从中看到《永乐大典》中征引《魏氏家藏方》中的方剂8篇。那么,由此可知在永乐三年(1405年)重新撰修《永乐大典》时,《魏氏家藏方》见藏文渊阁中。杨士奇在《翰林记》中又载,“维翰初为典籍,天下古今载籍皆储文渊阁,岁久卷帙混乱,简编坏折”[12]卷22。故其受命将从南京文渊阁运往北京文渊阁的书籍予以统计编目。在明正统六年(1441年)的“《文渊阁书目》中著录《魏氏家藏方》”的五册全本。

(二)万历年间残本尚存文渊阁

文渊阁又称内阁。明姚广孝在《逃虚子诗续集》中写道,“海宁孙子良氏聪明好学,永乐元年登春闱及第,荣除庶吉士,复选入内阁读书学文”[9]80。《胡文穆公文集》中载道,“今天子诏求善书者,有司首举生应招,试高等,命日习书法帖于内阁”[12]卷12。又如孙承泽《春明梦余录》中所载,“永乐初,建内阁于东阁(角)门内,以解缙等七人在阁办事,以备顾问”[11]337,文渊阁为“机密之重地,一应官员闲杂人等不许擅入,违者治罪不饶”。自此,内阁与文渊阁真正合二为一,凡是进入内阁便是说进入文渊阁中。万历三十三年(1605年)由孙能传等人奉旨完成内阁编校工作并成书《内阁书目》8卷。《内阁书目》实为《文渊阁书目》的摘抄本,分类依旧沿袭后者,但是没有按橱排列,而是按类别来分。对著录书籍也简要介绍或仅有书名、册数及全缺(不全),别无其他。“《内阁书目》中著录《魏氏家藏方》为2册,不全”[10]1197。《魏氏家藏方》在永乐三年(1405年)全本流入文渊阁后到万历三十三年(1605年)的200年中出现了阙散,已从5册变成了2册。但这200年间《魏氏家藏方》一直存于文渊阁内。

藏于皇家书阁的书籍本应精心保管,管理严格,记录明确,但是馆藏的《魏氏家藏方》却有阙散。因资料有限,笔者试作探究:

第一,火灾。文渊阁自身的建筑材质为木头,遇火楼毁书亡的可能性是有的。但是查阅相关资料,波及文渊阁的火灾共有3次。永乐十九年(1421年)文渊阁发生火灾,及时营救,书籍被转移,并没有损毁,与《魏氏家藏方》无关。正统十四年(1449年)南京文渊阁起火,书籍尽毁,但是复本已于正统六年(1441年)北上汇入北京文渊阁之中且见全本,与《魏氏家藏方》的阙散无关。万历二十五年(1597年)发生火灾,据沈一贯《敬事草》中所载,“……今日火灾异常,三殿告烬。……今日火势由西北至东南,旋转延烧,将及内阁。内阁与承运相连,得内外诸臣竭力营救。今内阁西制敕房三间二披俱被焚”[19]卷2,当日的文书、稿薄没有来得及搬取而被烧毁,但是内阁中堂东诰房所贮藏的书籍得以保存,这与《魏氏家藏方》的阙散无关联。因此,明代3次波及文渊阁的火灾均与《魏氏家藏方》在文渊阁中阙散无关,那么排除火灾,便有他因。

第二,盗取。明代中期以后,统治者沉湎于酒色之中,而不理朝政。文渊阁书籍的阙散便与此相关。王肯堂在《郁冈斋笔麈》中所载,“文渊阁藏书皆宋元秘阁所遗,虽不甚精,然无不宋板者。因典籍多赀生,既不知爱重,阁老亦漫不检省,往往为人取去。余尝于溧阳马氏楼中见种类甚多,每册皆有文渊阁印”[20]卷2。由此看来,文渊阁的书籍管理制度松弛,掌管典籍的官员趁职务之便窃取馆阁所藏的宋元本书籍,或者在借阅后不再归还。又《茶余客话》中所记,“当时杨廷和在阁,升庵挟父势屡至阁翻书,攘取甚多。又典籍刘伟、中书胡熙、主事李继先奉命查对,而继先即盗取宋刻精本”[21]285。至此,大量秘府书阁中的宋刻本被盗走,散逸在民间。依据上述文渊阁因管理松弛而书籍被盗取的情况来看,永乐年间文渊阁所贮藏的全本《魏氏家藏方》极有可能因此阙散,在万历年间仅存残本2册。

第三,国家命运。由于永乐年间明朝国立强盛,统治者重视文化的发展,尤其是对书籍的征求与收藏,建立了古今通集库、南京文渊阁、北京文渊阁等藏书馆阁。明中后期因统治者安于享乐,不理朝政,宦官专权,国力衰微,这就使得皇家对国家藏书的关注度及重视程度也大不如前,甚至在明末农民起义频繁发生的时候,统治者几乎无暇顾及这些藏书。明朝国力繁盛之时,广纳天下书籍,建立藏书楼阁。国力衰微之时,统治者关注度不高,再者管理松散,图书难以保全。

此外,在冈西为人编撰的《宋以前医籍考》中著录“《箓竹堂书目》中有《魏氏家藏方》5册”[10]1197,此外并无解题。下文笔者就《魏氏家藏方》是否流入到私人藏书楼箓竹堂中作以初探。清初《千顷堂书目》中著录《箓竹堂书目》[22]六卷,是真本,乾隆年间的《四库书目》存目中著录“又别有新书目一卷附于后,中有再夏言,王守仁诸人集,皆不与盛同时,盖其子孙所续入也”[23]52。但是此后此本失传。那么真本中是否对《魏氏家藏方》予以著录暂不得而知。清末杨守敬赴日本访书归来又得《箓竹堂书目》两册,为日本抄本。书上藏印有“森氏”“弘前医官澁江氏藏书记”“飞青阁藏书印”“星吾海外访得秘笈”。再次分析其藏书印,此《箓竹堂书目》是日本官库所藏的萃古斋抄本。萃古斋乃清代著名商贾钱听默所有。其在《十驾斋养新录》卷十四《箓竹堂书目》条云“今此目有册数,无卷数,盖文庄本意欲依《文献通考》之例,每书记其卷数而以叶氏书为后录……好事者从其家得此稿传之,故与序不相应”[23]53。钱氏认为跋文为伪,但没发现其与《文渊阁书目》的不同之处。再看《菉竹堂书目》的跋文,叶国华书写道“此编旧为……今春从书肆中购归。中间编目与序不合……国华又与从兄伯传所借得书目草稿一册,文庄公点窜手笔。前载兹序,每部册若干,每册若干,一一相符”[23]116。由此可知叶国华将此前叶恭焕时友人假造之本视为真本而传后世,钱氏所收便是此伪本。咸丰年间《箓竹堂书目》刻入《粤雅堂丛书》之中,自此流传开来。晚清陆心源《仪顾堂题跋》中写道,“盖商贾抄撮《文渊阁书目》,改头换面,以售其欺”[23]53,认为《箓竹堂书目》是由商贾伪造,但是忽略了叶恭焕和叶国华的跋文所提及的“为友人借去失之,幸有抄本,复誉以还”。此外,周星诒认为“此书世多伪本,诒藏两抄本,皆是录《文渊阁书目》,删去地志所成,伍氏丛书本亦然”[23]53。那么,书中著录《魏氏家藏方》五册则与《文渊阁书目》中的著录一致,便难以证明《魏氏家藏方》确是曾流传至叶氏一族手中。

(三)明末至1884年不见流传

再次回看《宋元明清书目题跋丛刊》中的明清部分目录书及医学专科目录书中对《魏氏家藏方》的著录如下:一是明代著录医书的目录书及医学专科目录书,共计18部,仅有2部著录《魏氏家藏方》。其余的16部如“《南雍经籍考》《万卷堂书目》《百川书志》《脉望馆书目》《世善堂藏书目》《澹生堂藏书目录》《续文献通考·经籍考》《国史经籍志》《汲古阁毛氏藏书目录》《道藏目录详注》《晁氏宝文堂书目》《赵定宇书目》《玄赏斋书目》《医藏目录》《明史·艺文志》等著录医书的目录书”[4]12中均未见《魏氏家藏方》。二是清代著录医书的目录书,共计21部,除去日本人编撰的2部,则有19部。如“《皕宋楼藏书志(上)》《仪顾堂题跋》《善本书室藏书志》《铁琴铜剑楼书目》《楹书偶录初编、续编》《滂喜斋藏书记》《钱遵王读书敏求记校正四卷》《爱日精庐藏书志》《荛圃藏书题识序录》《士礼居藏书题跋记》《百宋一廛书录》《天禄琳琅书目十卷》《天禄琳琅书目后编二十卷》《绛云楼书目》《拜经楼藏书题跋记五卷》《日本访书志》《日本访书志补》《郑堂读书记》《郑堂读书记补逸》等著录医书的目录书”[4]13-16中均未见《魏氏家藏方》。另,经笔者查阅,现存且并未载录在《宋元明清书目题跋丛刊》的其他目录书(其中包括医学专科目录书)中均未见《魏氏家藏方》,见表2。

因此,从目录书中的著录情况来看,《魏氏家藏方》在明万历三十三年(1605年)官方存有残本2册,在之后的明清目录中未见其著录,可见该书流传不广。关于该书的征引情况,因为时间关系,只考察了《永乐大典》中的征引,详见下文。其他文献是否征引《魏氏家藏方》一书并使该书流传尚不得而知。

(四)《永乐大典》征引而流传

《永乐大典》中的医学经典及宋元以来医家著述占有重要地位,所收医药书籍,量多质优,其间又多补有注文。同时,收录的这些医书在医学理论或是临床实践方面在当时是最为先进和有效的。据今存《永乐大典》的目录及残本可知,该书征引众多医书,其中就有《魏氏家藏方》。这也足以证明皇家藏书对其医学价值的肯定。翻阅残本《永乐大典》,征引《魏氏家藏方》中方剂8首,主治风症痹症,其中6首为治小儿诸疾门中的方剂。这也说明其对《魏氏家藏方》中所载录的儿科方剂临床实效的肯定。由于《永乐大典》抄录时不做更改,书中所征引的《魏氏家藏方》八段文献得以保存。因《永乐大典》仅为皇家所有,供其翻阅,且部头大,册数众多,流传范围并不广泛。清代至今,随着《永乐大典》的流散,所被征引的《魏氏家藏方》也随之流传。依据今存《永乐大典》目录,可见该书征引《魏氏家藏方》一书,且在现今残存的《永乐大典》中仍可看到来源于《魏氏家藏方》的8篇方剂。

三、《魏氏家藏方》在近现代的回流

(一)杨守敬1884年携回本在国内的流传

1.1884年杨守敬访书携归的《魏氏家藏方》入藏观海堂

晚清时期,以杨守敬为首的学人掀起了日本访书热潮。杨守敬藏书因为藏书中有众多的宋元旧本而在图书收藏界驰名。“光绪六年(1880)年四月,杨守敬渡海到日本,赴何子峨钦使之招”[25]76,“颇有搜罗散佚之志,茫然无津涯,未知佚而存者何本”[25]序,《访书志·缘起》又写道:“日本医员多博学,藏书亦医员为多。喜多村氏、多纪氏、色江氏、小岛氏、森氏,皆医员也,故医籍尤搜罗靡遗”[25]序。因此,在日本访书期间,杨守敬“旋交其国医员森立之,见其所著《经籍访古志》,遂按录索之”[25]序。在日本四年的时间里,所购求的古籍达数万卷之多。亦如《日本访书志》序录所载,杨守敬“日游市上,凡版已毁坏者皆购之。不一年,遂有三万余卷。……因以诸家谱录参互考订,凡有异同及罕见者,皆甄录之”[25]序。其实际所获书籍亦超出森立之的《经籍访古志》。如《经籍访古志》中著录的《魏氏家藏方》是由日僧圆尔辨圆赍归的宋刻本,而杨氏在搜罗访书时,却找到了日本抄本并携归入藏观海堂。据统计,杨氏观海堂中所收古医书五百余种,约两千四百册,大多数是从上述医员中购得,尤以小岛氏处购得医书为多。1884年,杨守敬结束日本的访书行程,返回中国。他将所购得的512种医书藏入观海堂书楼之中。至此,日本古抄本《魏氏家藏方》流入观海堂之中。

2.1915年观海堂所藏《魏氏家藏方》流入北京故宫

民国四年(1915年),杨守敬去世。1932年袁同礼在编撰的《故宫所藏观海堂书目》序文中写道,“1915年杨氏去世,其藏书被民国政府以三万五千银元买去。一部分藏于松坡图书馆(1916年梁启超为纪念蔡锷倡建),主要的书籍移往北京故宫西侧的寿安宫,并设立专用的书库保存和公开”[26]序。自此,杨氏观海堂藏书中的《魏氏家藏方》便被移往故宫保存并由袁同礼记入《故宫所藏观海堂书目》之中。

3.1949年北京故宫所藏《魏氏家藏方》流入台北故宫

“1933年故宫南迁,1667部15906册的杨氏观海堂本便被封箱先走水路至上海,后保存在南京的道观朝天宫。南京陷落,观海堂本被运往重庆、成都,分别保存于巴县、乐山、峨眉三地避难”[27]123。抗日战争结束,悉数运往重庆。“但书籍的转运并未止于此,翌年南京中央博物院成立。之后文物被运往台湾。1948年底至1949年初南运文物中的2972箱在基隆港卸货,由铁路运往台中,1966年迁往建于台北外双溪的新馆”[27]128。如今台北故宫的善本中心,则是杨守敬收藏的观海堂本,即日本古抄本《魏氏家藏方》4本10卷,缺第3卷。

(二)李盛铎1900年携回本在国内的流传

1.1900年李盛铎访书携归《魏氏家藏方》入藏木犀轩

李盛铎是清末民初北方著名的藏书楼“木犀轩”的主人,也是大藏书家。李氏藏书丰富,则是源自家传、购于袁芳瑛旧藏以及自己访书购得。其编撰多种书目,首推《木犀轩收藏旧本书目》,收录善本600余种,其中就有1900年自日本商人手中所购的日本抄本《魏氏家藏方》。李盛铎自幼喜好读书藏书,常在书肆访书购书。他与日本商人、目录学家往来密切,经由日本人购得部分善本医书。明治维新期间,李盛铎在日本已经多年,并结识日本著名的目录学家岛田翰。通过这位日本朋友又购得诸多古籍,尤其是宋元板书。据木犀轩藏书提记及书录“岸田吟香原来在上海开药店,日本明治维新以后,古籍不为日人所重视,岸田氏即回国收罗古书捆载舶来中国贩卖,李氏此时购得多种日本刊本、活字本和旧钞本”[28]426。在日本所购得书籍中,有一定数量的医书。其中“宋刻的《医说》、元刻本《孙真人备急千金要方》,日本传抄宋本的《杨氏家藏方》《魏氏家藏方》等都是十分罕见的”[28]428。李氏归国后,都将藏书收于木犀轩中。

2.1939年木犀轩所藏《魏氏家藏方》流入北京大学图书馆

李氏去世后,几经周折,其子于民国二十七年(1939年)将所藏书籍分两部分出售给北京大学图书馆和哈佛大学图书馆。北京大学图书馆有《李盛铎藏书目录》《木犀轩藏书题记及书录》。“1948年,由赵万里等著名版本学家,编印《北京大学图书馆藏李氏书目》3册,共著有图书9087种,8385册”[29]18。

3.北京大学图书馆藏《魏氏家藏方》抄本的流传

秉持能够让这些善本医籍得以见世,并进一步发掘祖国医学遗产,1987年由傅景华主编,中医古籍出版社影印北京大学图书馆藏日人抄本(据普门院本)精校版。

(三)近年来海外回归本的刊行情况

20世纪80年代以来,海外中医善本古籍陆续回归。

北京图书馆藏有海外回归的《魏氏家藏方》日本抄本,该书每一页句式相同,文中有句逗,少数地方也有抄者的改动。2002年由上海古籍出版社出版的《续修四库全书》这套丛书中收录大量的宋元刻本、名家稿本,均选取最佳版本影印。该丛书中收录以北京图书馆藏日本抄本影印的《魏氏家藏方》一书,10卷,卷3缺。

2010年中国中医科学院将海外善本中医古籍的回归纳入中医古籍抢救工程之中,此项目也获得国家财政部的专项支持。2002年由郑金生主编的《海外回归中医善本古籍丛书》首集出版,该系列丛书共收载海外访书所得的60余种书。2010年曹洪欣主编的《海外回归中医善本古籍丛书续》出版第五册,书中收录了从日本内阁文库回归的《魏氏家藏方》日本抄本,对该书进行点校并出版。2016年由中华书局出版,郑金生主编的《海外中医珍善本古籍丛刊》是“2014年国家出版基金重大项目,‘十二五’国家重点图书规划项目”[30]序。自1990年开始,郑金生、真柳诚等多位中外中医学人纷纷加入到在世界各国寻访中医古籍的行列,并且复制回归了大量中医珍善本古籍。此书将过去24年的海外访书成果编录丛刊进而出版。共影印中医古籍427种,403册。其中,影印《魏氏家藏方》日本江户时期的抄本10卷,卷3缺。此江户时期的抄本则是《海外回归中医善本古籍丛书续》中回归的内阁抄本。

四、结论

《魏氏家藏方》自南宋宝庆丁亥年(1227年)刊刻到淳祐元年(1241年)的14年,在浙江地区有流传。淳祐元年(1241年)至元朝至正二年(1368年)的127年间在官私目录书、史志、宋人笔记小说及其他方书的征引中未见《魏氏家藏方》的踪迹。永乐三年(1405年)年编纂《永乐大典》时该书全本流入文渊阁,在明代皇家藏书楼中又历经200年,或因疏于管理等因素该书在明万历三十三年(1605年)年仅存残本2册。此外,对今存明代藏书家叶盛所作的《箓竹堂书目》初作探究,对于《魏氏家藏方》是否确实流入到箓竹堂中尚有分歧。据今现存的《永乐大典》及目录中仍可见征引《魏氏家藏方》中方剂8篇。《魏氏家藏方》因《永乐大典》的征引而流传。明朝及清前期《魏氏家藏方》一书的流传在目录书记载或是他书的征引中尚无踪迹。明末至1884年《魏氏家藏方》不见流传。在清代官私目录书、医学专科目录书中又未见其踪迹,关于该书的征引情况,因为时间关系,以后再继续深入。直到清末杨守敬和李盛铎赴日访书并分别携归的日本古抄本《魏氏家藏方》。杨氏所携抄本经由观海堂,北京故宫,最终流入台北故宫。李氏所携抄本经由木犀轩流入北京大学图书馆。1987年中医古籍出版社据北京大学馆藏出版了《魏氏家藏方》(日本抄本的影印本)。80年代以来《魏氏家藏方》江户时期的不同日本抄本陆续从海外回归。2002年上海古籍出版社出版的《续修四库全书》中收录了据北京图书馆藏《魏氏家藏方》日本抄本的影印本。2010年中华书局《海外回归中医善本古籍丛书续》第五册对日本内阁文库回归的《魏氏家藏方》日本抄本进行点校。直到2016年《海外中医珍善本古籍丛刊》出版,再次将现代学人从日本访归的江户抄本得以影印。因此,又引起当代学者对《魏氏家藏方》一书的关注。

因此,域外汉籍的研究与回归对于我们继承和丰富早期版刻不同图书的研究大有裨益,也有利于传统文化知识的再发掘。再者,对《魏氏家藏方》在国内流布的历时探讨,我们也得到如下启示:医书作为中医知识、理论,中医文化的物质载体,自身就是独特的生命体在实际流传中繁衍。书籍的流布命运与其刊刻、保管及研究紧密相关。流传过程中,该书散布于不同地方,而书籍的再刊刻则是该书流传的具体表现之一。同时,刊刻、保管又促使该书继续流传;应重视中医古籍,继承中医,加快全球中医古籍数字化建设,发扬中医文化。目前尚存于海外的珍贵宋元刻本的日后回归之路依旧漫长,任重道远,我们还需努力,继续跟进。