皮肤炭疽的发病原因及相应预防措施

王金萍

(沈阳市辽中区疾病预防控制中心,辽宁 沈阳 110200)

皮肤炭疽为炭疽芽孢杆菌感染所致的一种传染性疾病,人畜共患,可相互传播,牛、羊等草食家畜均为传染源[1]。本病发生后患者的主要表现为暗红色血疱,软组织红肿,并可引起严重全身症状,如高热、呕吐、全身性中毒等,病情严重者可出现败血症及脑膜炎,存在一定致死风险[2]。虽然近年来我国关于皮肤的防治已取得一定成效,但各地依然有病例报道[3]。一般情况下炭疽芽孢杆菌无法穿透人体肌肤层,直接造成感染,但当肌肤出现破损,病菌经破损处进入深层组织即可诱发感染,2019年7月辽中区疾控中心报告本区老大房镇腰街村3例皮肤炭疽诊断病例病例,为一起突发公共卫生事件。本文通过此3例病患的皮肤炭疽发病原因分析探讨皮肤炭疽预防方法,报道如下。

1 资料与方法

1.1 病例资料 患者1:男性,53岁,回族,农民,家中现饲养6头牛。自述6月30日稻田地里干农活时胳膊被蚊虫叮咬,在家自行用真空拔罐器吸附于患处,吸附结束后部分出水,后因瘙痒于7月3日前往沈阳市第七人民医院皮肤科就诊,7月6日未见好转并出现结痂,再次回院复诊,怀疑皮肤炭疽,于当日下午至沈阳市第六人民医院就诊并收治入院。患者共发生皮损4处,左上肢前臂可见一处2 cm×2 cm、一处1 cm×1cm的皮肤破损,右上肢前臂可见一处2 cm×2 cm、一处1 cm×1 cm的皮肤破损,黑色结痂,边缘红肿,周围有水泡,发病期间最高体温38.4 ℃,无头痛、咳嗽、呕吐、腹泻、淋巴结肿大等症状。血象检查:白细胞计数7.4×109/L,中性粒细胞百分比66.2%,淋巴细胞数量百分比21.0%,C反应蛋白66.03 mg/L。入院诊断为疑似皮肤炭疽,给予青霉素、头孢静脉滴注,2次/d。

患者2:男性,52岁,回族,农民,家中现饲养22头牛,夫妻、小女儿3人共同居住。自述6月24日在自家田地里被蚊子叮咬右眼,因瘙痒肿胀自行到沈阳市第七人民医院就诊,否认有病死牛羊接触史。于7月10日下午前往传染病医院就诊并收治入院。在患者右眼睑处发现一处3 cm×2 cm皮肤破损,黑色结痂,边缘红肿,周围有水泡,在发病期间无发热、头痛、咳嗽、呕吐、腹泻、淋巴结肿大等症状。

患者3:男性,50岁,回族,厨师,家中不饲养牛羊。自述6月27日被蚊虫叮咬,于7月1日自觉发热,左臂有肿大,先后前往七院、沈阳医学院附属二院就诊,均未明确诊断,后前往虹桥中医院就诊,以蚊虫叮咬感染入院,患者否认有病死牛羊接触史。在患者左手臂发现一处10 cm×8 cm皮肤破损,黑色结痂,边缘红肿,周围有水泡,在发病期间体温最高为40 ℃,伴有咳嗽、无头痛、呕吐、腹泻、淋巴结肿大等症状。

1.2 方法

1.2.1 确诊方法 此3例患者均将血液样本及皮损分泌物送往疾病控制中心完成进行检查,以皮损PCR核酸检测和胶体金检测法完成检测。

1.2.2 接触环境排查 取患者家外环境土壤样品各5份,送往疾病控制中心完成炭疽芽孢杆菌检测。将其中患者1、2家牛棚土壤粪便混合物样品10份、牲畜饮用水样品6份送往疾病控制中心完成进行炭疽芽孢杆菌检测。

1.2.3 密切接触者处理办法 对此患者6例密切接触者进行密切观察,嘱其有任何皮肤异常立即入院接受诊断检查。

2 结果

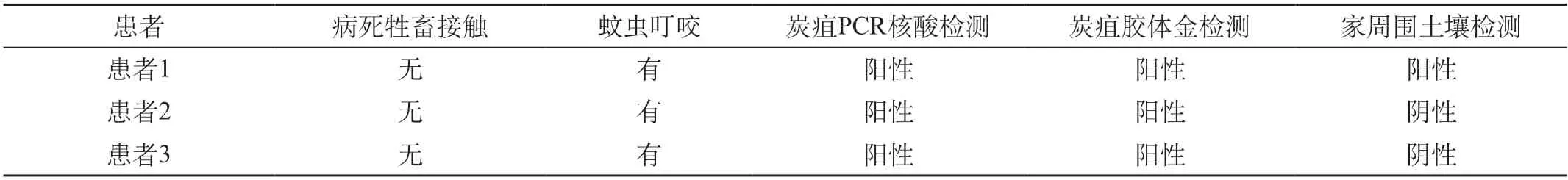

2.1 皮肤炭疽发生原因分析 本次观察中3例患者经皮损PCR核酸检测、胶体金检测法检查,均表现为炭疽PCR核酸检测阳性、炭疽胶体金阳性,确诊为皮肤炭疽临床诊断病例,3例患者均否认与病死牲畜有接触,均有蚊虫叮咬史,发病部位位于蚊虫叮咬处,于患者1家周围土壤5份样本中检测出炭疽核酸检测阳性2份,其余2例患者土壤炭疽核酸检测均为阴性。见表1。结合炭疽芽孢杆菌感染特点,分析此3例患者均为皮肤破损后不注重个人卫生所致感染。

表1 皮肤炭疽发生原因分析

2.2 密切接触者观察结果 与此3例患者密切接触者共有6例,均为患者直系亲属,于14 d医学观察期均未表现出受感染症状,健康状况良好,于14 d后解除医学观察。

2.3 治疗结果 本次观察的3例皮肤炭疽病例经2周规范治疗后均已康复,皮肤破损处已愈合,已解除隔离后顺利出院。

3 讨论

皮肤炭疽又被称为恶性水肿、恶性脓疱,为炭疽杆菌感染所致的严重传染性疾病。本病与其他传染病比较,传染途径有限,因而临床病例较少见[4]。在普通情况下人接触患病禽类、病死牲口、土壤时不易感染,因人体皮肤对炭疽芽孢杆菌具有较强的免疫能力,但当皮肤皮损后,机体缺乏有效抵御,皮损处即有较高感染风险[5-7]。炭疽发生后患者的主要表现为皮肤坏死、溃疡、周围组织广泛性水肿、皮下结缔组织出血性浸润等。部分患者可见血液凝固不良表现,呈现为煤焦油样,少数病例可出现肺部、肠道、脑膜等急性感染,甚至并发败血症。皮肤炭疽以牛、养、马等牲畜为主要传染源,在少数情况下使用染菌饲料也可染病,成为传染源,携带炭疽杆菌的牲畜排泄的粪便也为传染源之一。

皮肤炭疽的主要传播方法包括工业传播、农业传播2种,接触感染为其主要传播途径,出现皮肤破损者接触传染源后即可染病,偶见吸入大量炭疽芽孢尘埃或食用染菌肉类染病,携菌昆虫叮咬后也可致病。此病易感群体包括农民、牧民及需与牲畜皮毛、排泄物接触者。尤其在皮肤炭疽疫区,此类从业者具有较高的染病风险。炭疽杆菌具有较强生命力,不仅繁殖能力强,且有自我保护功能,一般消毒剂无法杀灭破坏,潜伏期可达40~50年,彻底杀灭难度较大。皮肤炭疽发生后,临床治疗中患者医疗负担重,病情严重者治疗难度大,鉴于皮肤炭疽的高危险性,相关疾病防控工作广受重视[8-12]。此次辽中区同一村庄一个潜伏期内同时发生3例皮肤炭疽患者,达到一般级突发公共卫生事件,辽中区疾控中心对此次突发公共卫生事件进行网络报告,后续对3例皮肤炭疽的发病原因进行深入分析,此3例患者均为农民,且自述近期无与牲畜接触史,通过排除法剔除为牲畜接触致病,结合患者蚊虫叮咬史,周边环境土壤炭疽杆菌检测结果,发现此3例患者均为皮损出现后,由于不注重个人卫生所致感染,后续给予相应治疗,对其密切接触者进行14 d医学观察,确定密切接触者无感染后解除医学观察,通过对其所在生活区进行8000 m2消毒,有效控制了疫情扩大。此3例患者入院治疗2周后也顺利出院,总体防控效果良好。

从本次观测结果可知,沈阳辽中区部分地土层存有土壤炭疽杆菌,而当地居民自我防范意识较为薄弱,针对现状提出如下预防措施:①强化疫情控制,当地卫生院、乡镇医院发现疑似炭疽病例后立即上报并给予患者隔离治疗,并需对发病病例所在地区的养殖户、动物近期发病情况进行排查,向高危职业人群告知炭疽的临床特点、传染途径等相关防控知识。②进行密切接触者医学观察,一般时间为14 d,炭疽杆菌最长潜伏期不足12 d,通过长时间观察确保患者密切接触者无接触性感染。③组织临床医护人员进行炭疽防控知识培训,提高其临床炭疽病例鉴别能力,自我保护意识。④炭疽的预防和控制中,卫生宣传是最经济、简明、有效的办法。通过广播电视、宣传画、通告等方式向群众宣传炭疽的传播方式和危害性,提高群众对炭疽的警惕性;了解炭疽的临床表现,一经发现疑似疫情立即向当地兽医或卫生部门报告;让群众自觉做到“三不、一坚持”,即对炭疽动物不屠宰、不剥食、不销售,坚持炭疽动物尸体火化。此外,还可通过特殊防护、易感人群接种等方法控制炭疽,从根本上解决外环境的污染问题。⑤加强检疫,畜牧兽医部门要加强牲畜的调运检疫、交易检疫和宰前检疫,以及皮毛肉品的检疫。出入境检疫部门要对进出口的皮毛,动物饲料、肉制品、有关动物产品原料等进行严格的检查。⑥大力提倡疫区炭疽减毒灭活菌疫苗接种,每年接种1次,提高疫区人群抵抗炭疽杆菌抵抗能力,尤其针对部分高危人群,强化宣教同时积极敦促其接受疫苗接种。落实牲畜接种,针对可能与病畜有接触的畜群进行疫苗接种,防止畜间感染,扩大疫情。⑦提倡农业机械化,减少各地散落居民的牲畜养殖数量,政府适当鼓励当地农业发展,通过津贴、补助等方式敦促当地居民积极购买农耕器械,通过减少传染源的方式降低皮肤炭疽发生风险。⑧针对有关养殖场做好牲畜粪便处理工作,防止染病牲畜的粪便未经处理即使用、掩埋,避免造成环境污染,扩大疫情。

综上所述,沈阳辽中区部分乡镇地区依然存在皮肤炭疽疫情,当地居民普遍有防范意识不足、自我卫生管理不当现象,皮损出现后易感染炭疽杆菌,当地传染疾病防控中心需加强疫情防控、落实宣教、加强检疫等,以防止疫情扩散。