哈拉帕文化珠子研究

王 茜 王建新

(西北大学文化遗产学院;西北大学丝绸之路考古中心)

哈拉帕文化(Harappa Culture)兴盛于公元前2600~前1900年,主要分布于印度河和萨拉斯瓦蒂河流域,是南亚重要的青铜时代文化。珠子是哈拉帕文化流行的装饰品,是研究当时社会经济生活的重要考古材料,因此广受关注。以往对哈拉帕文化珠子的研究多集中于制作工艺和原料分析,缺少对其形制演变的探讨。本文则将全面搜集和整理哈拉帕文化遗址出土的珠子,分析其基本特征和形制演变规律,并对不同地区出土的珠子进行比较,探讨其区域性特征。同时,珠子也是哈拉帕地区重要的贸易商品,在西亚和中亚多有发现,以往研究主要关注西亚地区,对中亚和东亚探讨不多。本文则将通过珠子的比较研究,更为全面的探讨哈拉帕与周围地区的关系。

一、出土概况

为全面了解哈拉帕文化珠子的发展演变过程,本文统计了印度河流域从哈拉帕文化出现前至哈拉帕文化衰落后约3000年间出土的珠子(图一)。其中比较有代表性的遗址有洛萨尔、法玛纳、苏克塔达和门迪窖藏,现对其出土环境简介如下:

图一 印度河流域出土珠子主要遗址(3000BC~1000BC)分布图

1.洛萨尔遗址[1]

位于古吉拉特邦萨拉瓦拉(Saragwala)村的北部(72°14′25″E,22°31′25″N),遗址面积约4.2万平方米,是哈拉帕主要的制珠遗址。1954年,拉奥(Rao)在古吉拉特邦调查时发现了洛萨尔遗址,并于1954~1955、1959~1960、1961~1962和1962~1963年对其进行了考古发掘。拉奥将遗址分为两个阶段:第一阶段第一至四期,为哈拉帕文化中期;第二阶段第五期,为哈拉帕文化晚期。洛萨尔遗址第一阶段共出土了504089枚珠子;第二阶段947枚。这些珠子全部出土于遗址的地层中。

在遗址第四期F区发现了一个带有泥砖平台的院子,长约12、宽约7米,在平台上发现了2个陶罐,1个装有582枚红玉髓珠,另一个装有212枚红玉髓、贝和滑石珠,院子中还散落着一些珠子制作过程中留下的石核、碎渣、废料和半成品。院子北部和东部围绕着两排房子,共11间,房内发现了铜钻头。院外有泥砖砌成的围墙。拉奥认为这里是一处大型的制珠作坊。

2.法玛纳遗址[2]

位于哈里亚纳邦罗塔克县马哈姆镇(76°18′21″E,29°02′22″N),遗址面积约18万平方米,是哈里亚纳邦第二大哈拉帕文化遗址。印度河项目组于2006~2007和2008~2009年对其进行了发掘。欣德(Shinde)将法玛纳遗址分为两个阶段:第一阶段第一期,为哈拉帕文化早期;第二阶段第二至五期,为哈拉帕文化中期。法玛纳遗址第一阶段共出土了47枚珠子;第二阶段4215枚。这些珠子主要出土于遗址中心区的房址和道路中,分布均匀。

3.苏克塔达遗址[3]

位于古吉拉特邦喀奇县阿代瑟尔(Adesar)村东北部12千米处(70°50′E,23°37′N),遗址面积约1.4万平方米。1964年,乔希(Joshi)在喀奇县调查时发现了苏克塔达遗址,并于1971~1972年对其进行了发掘。乔希将苏克塔达遗址分为两个阶段:第一阶段苏克塔达遗址第一期,为哈拉帕文化中期;第二阶段苏克塔达遗址第二至三期,为哈拉帕文化晚期。苏克塔达遗址地层中共出土了珠子1050枚,第一阶段309枚;第二阶段741枚。除了散落于遗址地层中的珠子,还发现了10个储藏珠子的陶罐,其中3个以红玉髓珠为主,共出土珠子94枚;6个以滑石珠为主,出土珠子3432枚;还有1个陶罐储藏有铜珠和铜镯。这些窖藏年代偏晚,主要属哈拉帕文化晚期,只有两个属哈拉帕文化中期。

4.门迪窖藏[4]

位于北方邦穆扎法尔纳加尔县(77°34-35′E,29-26°10′N),地处亚姆纳河东部,哈拉帕文化的边缘地带,是古代印度最大的窖藏之一。2000年5月,当地村民发现了门迪窖藏,部分珠宝(约10公斤)得以追回,包括2个铜罐,200枚玛瑙珠、6枚缟玛瑙、6枚铜珠和上万枚金珠。2000年8月,印度考古部对该遗址进行了发掘,根据出土的陶器推测,该窖藏年代为哈拉帕文化晚期,属于当地个人或家族的财富积累。

哈拉帕文化的珠子主要出土于遗址的地层和窖藏中,墓葬中较少。究其原因,一方面,哈拉帕文化墓葬数量较少,可能存在其他的丧葬方式;另一方面,在哈拉帕,对于贵重物品,如铜器、金饰、玛瑙珠等,人们一般会传给后人,让其在现世继续流通,而不用来随葬,因此在墓葬中较少发现[5]。

二、形制演变

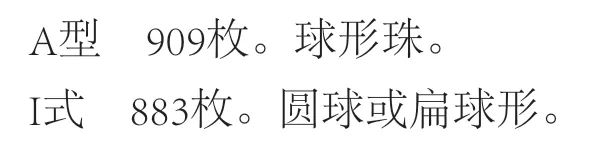

经统计,以上35个遗址,共出土了539911枚珠子。门迪窖藏出土的数万枚金圆片珠,因发掘简报中未给出具体数量,不计入总数。根据珠子的形制,将其分为八型(表一)。

表一 哈拉帕文化珠子的类型

Ⅱ式 26枚。珠体底大头小,通体浑圆,形似槟榔,以陶珠为主。

续表一

B型 538441枚。管形珠。

I式 537822枚。圆柱或腰鼓形。此类型珠出土数量最多,以滑石为主。

Ⅱa式 100枚。珠体瘦长,长约6~13厘米,以红玉髓珠为主,是哈拉帕文化珠子制作工艺进步的产物。

Ⅱb式 489枚。珠体一端细另一端粗。

Ⅱc式 30枚。蚕节珠,以釉砂珠为主。我国新疆地区天山北路墓地和萨恩萨伊墓地中也有出土[6],是一种常见的釉砂珠类型。

C型 432枚。扁珠,珠面向外略凸。

I式 405枚。珠体多为扁椭圆或圆形,也有少量扁矩形或菱形。

Ⅱa式 25枚。珠体边缘呈齿轮状,以釉砂珠为主。

Ⅱb式 2枚。形似船形,皆为滑石珠,出土自摩亨佐达罗遗址。

D型 片珠。珠面扁平,珠体多为圆形或椭圆形,也有少量菱形。有两种穿孔类型,一种垂直珠面纵向穿孔,门迪窖藏出土了近万枚,其他遗址12枚;另一种沿着珠面穿孔,10枚。

E型 38枚。单领珠。

I式 5枚。珠体一端收缩后又向外凸起为一较厚的环面。

Ⅱ式 33枚。加达(Ghata)珠,因形似陶罐而被命名(图二)。

图二 加达珠(采自《Excavation at Madina》)

F型 23枚。双领珠。两端收缩后又向外凸起一较厚的环面,全部为釉砂珠,模制而成。

G型 35枚。多面体珠,以长方体为主。

H型 11枚。不规则形,有V形、W形和十字形,仅见于哈拉帕和摩亨佐达罗遗址。

根据出土地层,对不同时期的珠子器型和材质统计如下(表二):

表二 4000BC~1000BC印度河流域珠子的形制和原料(斜体为新出现的材质)

公元前4千纪至公元前1千纪,印度河流域的珠子经历了两次比较大的变化。第一次发生于印度河流域进入城市文明阶段时;第二次发生于哈拉帕城市文明衰落之后。

公元前2600年前后,印度河流域步入了城市文明阶段,遗址的数量增多、规模增大,农业经济稳定,手工业蓬勃发展,对外贸易空前繁荣。在社会需求和技术进步的推动下,这一时期,珠子发生了较大的变化。首先出现了许多新的珠形。因其出现原因的不同,可被分为三类:

第一类是制珠技术发展的产物。这一时期,哈拉帕人们制造了一种新型的钻,用于玛瑙、红玉髓和碧玉等硬石的钻孔。这种钻现在被命名为欧内斯泰特(Ernestite)钻,用以纪念它的首个发现者英国考古学家欧内斯泰特·麦凯[7]。制成欧内斯泰特钻的岩石,被称为欧内斯泰特岩,是一种细粒变质岩,呈深褐色带有黑色斑块,由石英、硅线石、莫来石、赤铁矿和氧化肽相组成,摩氏硬度大于7[8],适宜对硬石钻孔。经过对欧内斯泰特岩的加热、削片和磨光,即可制成欧内斯泰特钻。这种钻有不同的大小和形制,如锥形、圆柱形等。对1枚珠子钻孔可能同时会用到6种不同大小的钻。钻孔实验表明,欧内斯泰特钻在红玉髓上钻孔,每小时约2.5毫米,是铜钻和碧玉钻速度的两倍多[9],大大提高了钻孔的效率和成品率,也带来了珠形的突破。人们在原有B型I式管珠的基础上,可以制作出更瘦长的B型Ⅱ式管珠(图三)。哈拉帕文化中目前发现的B型Ⅱ式管珠,最长可达13厘米。虽然硬石钻孔技术取得了突破,但在当时的条件下,制作1枚这样的珠子仍是非常不易的。给1枚长约6厘米的红玉髓珠钻孔,需要超过24小时或3个8小时不间断的工期,13厘米的珠子需要8天不间断的工期[10],因此瘦长形硬石珠出土的数量非常有限,十分的珍贵。目前,欧内斯泰特钻钻孔工艺仅见于印度河流域,因此在美索不达米亚,被用来鉴定珠子是否来自哈拉帕文化。釉砂是哈拉帕文化时期出现的新的人工材料,因其制作工艺与同时期埃及和美索不达米亚不同,一般被认为是各自独立起源的[11]。釉砂珠的制法与其他天然材料不同,出现了一些新的器形,如B型Ⅱc式蚕节珠、C型Ⅱa式齿轮珠和F型双领珠。B型Ⅱc式蚕节珠是釉砂珠常见的器型,最早出现于西亚地区,在我国新疆青铜时代早期遗址中也有发现。F型双领珠,目前在印度河流域,仅见于昌胡达罗和罗胡姆佐达罗(Lohumjodaro)遗址中,该珠型在埃及古王国时期墓葬中也有发现[12],二者间的联系有待进一步的研究。

图三 B型I式→Ⅱa式珠发展演变示意图

第二类是外来的新珠形,如C型Ⅱb式扁船形珠和G型不规则形珠,一共9枚,仅发现于哈拉帕和摩亨佐达罗,不见于其他哈拉帕遗址,可能为外来。C型Ⅱb式扁船形珠在美索不达米亚的乌尔和基什遗址中多有发现[13];十字形和V型珠在伊朗的希萨尔特配(Hissar Tepe)遗址中也有出土[14]。

第三类是本土创新的产物。如哈拉帕文化早期到成熟期,A型I式到Ⅱ式(图四)、B型I式到Ⅱb式的演变(图五)。

图四 A型I式→Ⅱ式珠发展演变示意图

图五 B型I式→Ⅱb式珠发展演变示意图

其次,从原料来看,新石器时期,印度河流域的珠子以软石,如滑石、绿松石、青金石和贝为主;哈拉帕文化早期,青金石和贝的地位开始下降,绿松石珠几近消失,出现了新型人工材料釉砂;哈拉帕文化成熟期,半宝石、釉砂和金属已经取代贝和青金石等软石,占据了哈拉帕珠子的主体地位,成为哈拉帕文化重要的特征之一。不同于其他软石,滑石在哈拉帕时期一直居于统治地位,约占出土珠子的96%。同样是易于切割、钻孔和磨光的软石,为什么滑石会在哈拉帕文化中一枝独秀呢?就资源而言,这一时期,哈拉帕在阿富汗的北部,阿姆河南岸建立了肖图盖伊遗址,该遗址临近巴达克山(Badakhshan)的青金石矿,保障了青金石资源的获取。青金石资源充足,却不再受欢迎,可能与哈拉帕人们的审美或宗教信仰有关。相较于色泽鲜艳的红玉髓和玛瑙珠,青金石和绿松石佩戴后颜色更容易变暗和变色,这也可能导致了青金石珠地位的下降。与青金石和绿松石不同,滑石在高温加热后,硬度会提升,同时会产生令人惊奇的颜色转变,这一点促进了滑石珠的流行,可能与宗教信仰或物质阐释有关[15]。公元前6000年前,印度河流域人们已开始对滑石进行热加工;公元前4000年前,梅尔伽赫遗址中出土的滑石珠90%以上都经过了热加工[16];至哈拉帕文化时期,对滑石进行热加工已非常普遍。滑石珠出土数量一直居于统治地位,占出土珠子的95%以上。

古吉拉特邦南部喀奇和骚拉什特拉县,特别是讷尔默达河流域的拉杰比布拉矿有着丰富的半宝石资源,如玛瑙、红玉髓、碧玉和缟玛瑙等,为哈拉帕提供了充足的半宝石原料[17]。随着珠子制作工艺的提高,这一时期,哈拉帕文化的遗址中出土了大量质地细腻、色泽晶莹、颜色鲜艳的半宝石珠。玛瑙占出土珠子的0.1%,其中以天然带条带纹饰和眼睛纹饰的玛瑙珠最受欢迎。红玉髓占出土珠子的1%,其中以蚀花肉红石髓珠最为独特。蚀花工艺起源于印度河流域,是哈拉帕人们对世界珠子发展的一大贡献。以上遗址共出土蚀花肉红石髓珠275枚,蚀花纹饰以眼睛纹为主,也有复杂的几何纹、太阳纹和十字纹等(图六)。珠子上的眼睛纹饰最早出现于7000BC的梅尔伽赫遗址,到了哈拉帕文化时期已发展出复杂多样的眼睛纹饰。根据民族学材料,眼睛纹饰可能用于抵御邪恶的思想和意识[18]。

图六 哈拉帕文化的蚀花肉红石髓珠

哈拉帕文化时期还出现了珠子仿制工艺。相较带天然条带纹饰的玛瑙珠和蚀花肉红石髓珠等贵重珠子,仿制的滑石珠和陶珠相对廉价,更能满足普通民众的需求,如在滑石珠、陶珠上施红底白彩模仿蚀花肉红石髓珠,或绘横向直线纹模仿带天然条带纹饰的玛瑙珠[19](图七)。

图七 红底白彩滑石珠

公元前4千纪至公元前1千纪,印度河流域珠子第二次比较大的变化发生在哈拉帕城市文明衰落之后。印度河流域进入了“黑暗时代”,珠子的制造工艺也随之衰落。在哈拉帕文化之后的彩绘灰陶文化(1200BC~600BC)遗址中,已不见金和银等贵金属珠,半宝石珠出土数量锐减,陶珠成为各个遗址出土数量最多的珠子。珠形以E型Ⅱ式加达珠为主,此型珠子由哈拉帕文化晚期出现的E型I式单领珠演变而来(图八)。珠体领部变厚,底部变平,更加形似陶罐,是这一时期的典型器物。

图八 E型珠的发展演变示意图

三、区域比较

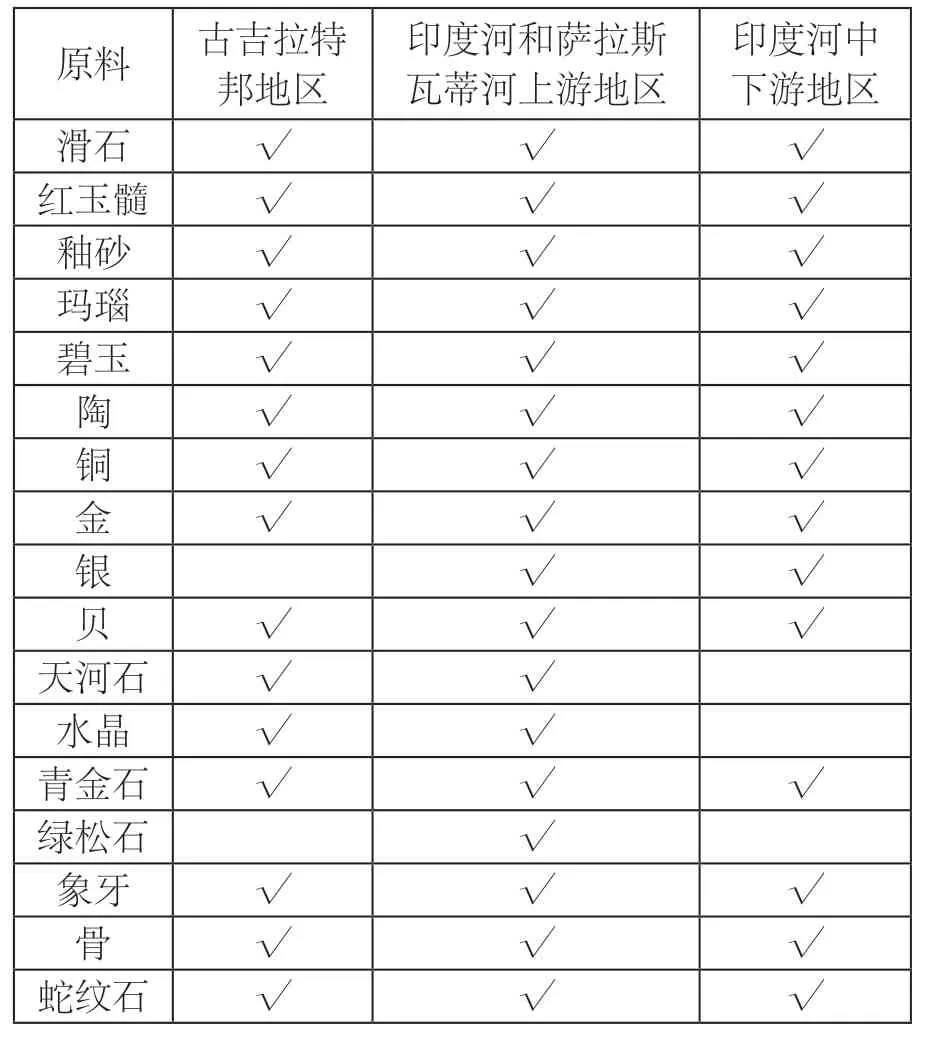

哈拉帕文化不同地区遗址出土的珠子材质进行比较(表三)。结果来看,不同区域间珠子的原料差异比较小,资源分布均匀,无明显的等级划分,如古吉拉特邦南部的喀奇和骚拉什特拉县,是哈拉帕重要的半宝石矿源地,但古吉拉特地区遗址出土的半宝石珠比例并未高于其他地区。哈拉帕文化不同规模遗址出土的珠子形制和原料也未见明显差异。在一些小型、偏远村落遗址中也发现了大量贵重的珠宝,可能是当地个人或其家族的私人财富。如阿拉迪诺遗址一个陶罐中出土的一条由36枚瘦长形红玉髓珠组成的带状饰品(图九),需要1名工匠花费超过480天才能制成[20],十分的珍贵,是财富的象征。在哈拉帕和摩亨佐达罗两个大型遗址中也有发现。

图九 阿拉迪诺遗址出土珠饰

表三 哈拉帕不同地区遗址出土珠子原料比较

哈拉帕文化覆盖面积约100万平方千米[21],在如此广阔的地域内,其文化表现的同一性令人惊讶,这可能与当时繁荣的城市间贸易和统一市场管理有关,如哈拉帕地区出土的大量砝码,不同量级之间的变动被严格控制在6%以下[22],可见整个地区内部贸易网络的完善。不同于两河流域、古代埃及和中国,哈拉帕遗址中未见到大型的宫殿、宗庙等象征王权的建筑,出土的器物也以小巧、实用和美观为主,生活气息浓厚,城市经济繁荣。

四、对外交流

印度河流域所处的地域环境相对开放,与周围地区关系密切。距今9000年前,在梅尔伽赫遗址I期地层中发现了来自阿拉伯海的海贝和阿富汗北部的青金石[23]。哈拉帕文化时期,印度河流域形成了内部城市之间和外部周围地区广阔的贸易网络,珠子贸易是其中的重要组成部分。阿拉伯半岛、两河流域和中亚南部地区都发现了来自哈拉帕的珠子。

美索不达米亚是哈拉帕重要的贸易伙伴。乌尔和启什的皇家墓葬中都发现了来自哈拉帕的红玛瑙珠(图一〇)。苏美尔人的历史文献中也多次提及美路哈(Meluhha)商人,多数学者认为这一时期的美路哈商人指的就是哈拉帕商人[24],他们来到美索不达米亚的城市,在这里开设商铺,出售来自哈拉帕的商品,同时也生产美索不达米亚当地风格的产品,如这里出土的梨型玛瑙珠,使用了哈拉帕特有的钻孔技术,但梨型从未出现在哈拉帕的玛瑙珠中,应是哈拉帕商人结合当地风格制作的[25]。

图一〇 乌尔皇家墓葬中出土的蚀花肉红石髓珠(采自大英博物馆官网)

肖图盖伊遗址位于阿富汗的北部,阿姆河南岸,是哈拉帕设在最北端的据点,以获取附近的金、铜、锡和青金石等资源,同时被作为北方贸易的中转站[26]。在中亚地区多个遗址中发现了来自哈拉帕的遗物,如土库曼斯坦南部阿尔滕特佩(Altyn-depe)遗址中出土的2枚哈拉帕式印章、蚀花肉红石髓珠和象牙骰子[27];哥诺尔特佩(Gonur Tepe)遗址中出土的哈拉帕式印章[28]以及阿富汗北部多个被盗的墓葬中发现的红玉髓珠[29]。这些考古发现表明哈拉帕文化时期,在南部波斯湾海上和伊朗高原陆上贸易通道之外,从肖图盖伊,经阿富汗北部,到土库曼斯坦南部,存在着一条北方贸易通道。

目前,从我国西北地区早期青铜遗址出土的珠子材料来看,未发现富有哈拉帕文化特征的珠子。古墓沟墓地位于罗布泊孔雀河下游,年代约2000BC,出土了2980枚骨珠、13枚玉珠和1枚琥珀珠[30]。萨恩萨伊墓地位于乌鲁木齐市南郊白杨沟村南侧二级台地及山坡上,发掘者将墓葬分为七组,其中第一组年代约为1800BC~1500BC,在这一时期出土的珠子有扁圆形骨珠235枚,蚕节状釉砂珠16枚,管状玉珠2枚[31],釉砂可能与中亚七河地区关系密切[32]。天山北路墓地位于哈密市天山北路林场和雅满苏矿办事处一带,是新疆东部地区最早的青铜时代遗址,开始年代不会晚于1550BC~1450BC[33],最早可能到2000BC,墓地出土珠子5460枚,以滑石、绿松石为主,也发现了蚕节状釉砂、玛瑙和水晶,林娴怡对釉砂进行了成分和工艺分析,认为天山北路的釉砂与北高加索和欧亚草原地区存在比较密切的联系[34]。这些遗址时间约相当于哈拉帕文化晚期,但就目前发现而言,并未发现二者的联系。

从已经发表的珠子材料来看,我国西部地区与印度河流域最早的联系可能发生于公元前5~6世纪,在新疆帕米尔高原吉尔赞喀勒墓群(公元前6~4世纪)中出土了一批我国迄今发现数量最多、年代最早的蚀花肉红石髓珠,其主要纹饰有十字形纹,波折纹和直线组合纹、太阳纹、纹、横向直线纹、整体眼珠形纹等[35],与印度北部诺古尔穆里(Noghormuri)遗址、塔克西拉(Taxila)遗址、阿克拉(Akra)遗址出土的蚀花肉红石髓珠十分相似。诺古尔穆里遗址位于兴都库什山脉吉德拉尔(Chitral)山谷中,距吉尔赞喀勒直线距离约372公里,吉尔赞喀勒墓出土的蚀花肉红石髓珠很可能由印度北部地区经瓦罕走廊传入(图一二)。瓦罕走廊是连接我国西部地区和印度河流域的重要通道,是古代丝绸之路的重要组成部分,这条线路对于研究我国和印度河流域的早期交流十分重要,有待未来更多的工作。

图一二 新疆地区和印度北部地区出土的蚀花肉红石髓珠

五、结语

珠子生产在印度河流域有着很长的历史。公元前7000~前5500年的梅尔伽赫遗址中出土了大量贝、滑石和绿松石珠。一直到今天,珠饰依然是这一地区人们生活中不可或缺的装饰品。可以说,珠饰的制造和使用贯穿印度河流域人类历史发展之始终。哈拉帕文明是印度河流域出现的第一个城市文明,这一时期,制珠手工业的蓬勃发展有其必然性。其一,相较于哈拉帕文化早期,城市文明时期,哈拉帕遗址的数量增加了两倍,规模扩大了三倍[36],有着更为庞大和广阔的市场;其二,这一时期,由于社会财富的积累,人们的生活方式也更加丰富多彩。棋子、骰子和游戏板等娱乐工具常见于各个遗址中,作为基本的身体装饰,手镯、臂钏、指环和珠饰等在遗址中分布广泛;其三,城市文明时期,河运、海运的发展促进了印度河流域商品贸易的繁荣,既方便了原料的获取,扩大了原料的来源,又密切了内部城市和外部地区之间的经济联系。西亚和中亚的多个遗址中都出土了哈拉帕文化的珠子,贸易的发展促进了制珠手工业的发展,因此,笔者认为,城市化可能是推动哈拉帕珠子发展的主要动因。城市文明衰落之后,大量遗址被废弃,印度河流域进入了“黑暗时代”,珠子的制作工艺也随之衰落。那些被保留下来的器形、纹饰、工艺和习俗等,对印度地区后来文化影响深远。

[1]Jonathan Kenoyer. Ancient Cities of the Indus valley civilization[M]. Karachi: Oxford University Press, 1998:122-124.

[2]Ranganatha Rao. Lothal: a Harappan Port Town (1955-1962)[M]. New Delhi: the Director General Archaeological Survey of India,1979.

[3]Vasant Shinde, Toshiki Osada, Manmohan Kumar.Excavations at Farmana[M]. Kyoto: Nakanishi Printing Co.Ltd, 2011.

[4]Jagat Joshi. Excavation at Surkotada 1971-72 and Exploration in Kutch[M]. New Delhi: the Director General Archaeological Survey of India, 1990.

[5]Rakesh Tewari. a recently discovered Hoard of Harappan Jewelry from western Uttar Pradesh[C]// Indus civilization sites in india: New Discoveries. Mumbai: Marg Publications, 2004:57-63.

[6]Yi Xian Lin, Thilo Rehren, Hui Wang. the beginning of Faience in China: a Review and new Evidence[J]. Journal of Archaeological Science,2015(105):97-115.

[7]Jonathan Kenoyer, Massimo Vidale. a New Look into the Stone Drills of the Indus Valley Tradition[[C]// Materials Issues in Art and Archaeology III. Pittsburgh: Materials Research Society,1992:495-518.

[8]Nandagopal Prabhakar, Ravindra Singh Bisht, Jonathan Kenoyer. Stone Drill Bits from Dholavira[J]. Man and Environment, 2012(37):8.

[9]同[1]:161.

[10]同[1]:160-161.

[11]Jonathan Kenoyer. Faience from the Indus Valley Civilization[J]. Ornament, 1994(17):36.

[12]Nai Xia, Ancient Egyptian Beads[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press,2014.

[13]Nai Xia, Ancient Egyptian Beads, Beijing: Social Sciences Academic Press,2014.

[14]Maurizio Tosi, Clifford Charles Lamberg-Karlovsky. Pathways across Eurasia[C]//Art of the first Cities. New York: the Metropolitan Museum of Art,2003:353.

[15]Dharma Pal Agrawal. the Indus Civilization an interdisciplinary Perspective[M]. New Delhi: Aryan Books International,2007:154.

[16]同[15].

[17]Jane Mcintosh.the Ancient Indus Vally: New Perspectives[M]. California: ABC-CLIO,Inc., 2008:154.

[18]Jonathan Kenoyer. Eye Beads from the Indus Tradition: Technology, Style and Chronology[J]. Journal of Asian Civilizations , 2013(36):1.

[19]同[1]:143.

[20]同[1]:160-161.

[21]Gregory Possehl. the Indus Civilization: a Contemporary Perspective[M]. Walnut Creek: Rowman & Littlefield Publishers, 2002:6.

[22]M.N.Vahia, Nisha Yadav. Harappan Weights[J]. Puratatva, 2007(37):1.

[23]Catherine Jarrige, Richard Meadow, Gonzague Quivron. Mehrgarh: Field Reports 1974-1985, from Neolithic Times to the Indus Civilization[M]. Michigan: Government of Sindh, 1991:41.

[24]同[17]:46.

[25]同[1]:97.

[26]同[1]:96.

[27]Vadim Mikhaĭlovich Masson.the Bronze Age in Khorasan and Transoxiana[C]//History of civilizations of Central Asia. France: Imprimerie des Presses Univerisitaires,1992:242.

[28]Philip Kohl. the making of Bronze Age Eurasia[M]. Cambridge University Press, 2007:196-199.

[29]同[17]:168.

[30]王炳华.古墓沟[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2014.

[31]新疆文物考古研究所.新疆萨恩萨伊墓地[M].北京:文物出版社,2013.

[32]同[6].

[33]杨曾欣.哈密天山北路墓地出土铜器的科学分析[D].西北大学硕士学位论文,2018.

[34]同[6].

[35]巫新华.新疆吉尔赞喀勒墓群出土蚀花红玉髓珠、天珠的制作工艺与次生变化[J].四川文物,2016(3).

[36]Gregory Possehl. the Indus Civilization: a Contemporary Perspective[M]. Walnut Creek: Rowman & Littlefield Publishers, 2002:47.