下肢康复机器人训练对脑卒中偏瘫患者平衡及步行功能的影响

李琳 马亮

临床上,脑卒中为常见且多发疾病。该病的特点为致残率高、发病率高。患病后>79%的患者会存在一定程度的下肢运动功能障碍,在不同程度上对患者日常工作以及生活产生了严重影响,促使其生活质量显著降低,同时也增加了社会以及家庭的负担。在脑卒中患者中会有很多的并发症,其中最常见的并发症为偏瘫,以单侧肢体功能障碍为常见的症状,会直接引起其日常生活能力以及劳动能力丧失[1]。现阶段,康复工程学科及医疗技术日渐发展,治疗脑卒中偏瘫患者方法也是越来越多,近几年下肢康复机器人在临床中逐渐使用同时获得了良好的效果。鉴于此,本研究以2020 年4 月~2021 年3 月收治的98 例脑卒中患者作为研究对象,对其中49 例采取下肢康复机器人训练,获得了满意效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020 年4 月~2021 年3 月本院收治的98 例脑卒中偏瘫患者,依据随机数字表法分为观察组和对照组,各49 例。对照组男25 例,女24 例;年龄45~68 岁,平均年龄(53.24±4.95)岁。观察组男26 例,女23 例;年龄46~69 岁,平均年龄(52.19±5.61)岁。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:签署知情同意书;性别不限;本研究经伦理会审核并批准;年龄18~70 岁;自愿参与研究;经CT 或MRI 确诊为脑卒中偏瘫患者;生命体征平稳。排除标准:精神疾病者;认知障碍者;沟通存在障碍者;参与其他研究者;合并其他神经肌肉疾病者;颅脑外伤而导致偏瘫者;合并其他对步行能力有影响的关节疾病者;脑出血而引起的偏瘫者;听力障碍者;合并严重肾、肝、心等重要脏器功能障碍者。

1.2 方法 对照组采用常规康复训练。包括:作业疗法、物理治疗,进行翻身训练、踝背屈诱发训练、关节被动活动、躯干肌控制训练、膝关节控制训练、良肢位摆放;坐位平衡、站立平衡、日常生活活动能力、步态训练等训练,训练0.5 h/次,5 次/周,持续训练10 周。

观察组采用下肢康复机器人训练。本次研究所用的下肢康复机器人为美国生产的ReoAmbulator 下肢机器人步态训练系统。该系统由悬吊系统、仿生机械腿控制系统及平板构成,侧面操控屏个体化设计、监控步态参数;机器腿四模块驱动模式:膝、踝;四点支撑减重架,可360°旋转,既能做被动训练,也能做主动训练;包含游戏VR 模式,可情景互动;可以设定患者被减去的重量,系统根据设定值实时调整减重架的高低。通过对悬吊装置进行调整从而对患者身体有效固定,查看患者的体型,下肢长度而调节踝关节松紧度、膝关节与髋关节间的距离,对悬吊装置拉力进行调节,机器人站立角度是70°。设置视觉反馈场景模式和训练参数,步速和治疗时间分别为1.23~1.80 km/h、20~30 min。训练期间对患者的抗阻强度、步速、站立床角度进行固定。若训练过程中患者身体不适或机器人发生故障,应马上按急停按钮而暂停训练,训练5 次/周,持续训练10 周。

1.3 观察指标 对比两组患者治疗前后平衡功能、下肢运动功能、步行功能、日常生活能力及下肢肌力。①平衡功能。利用Berg 平衡量表从原地转圈儿、弯腰抬物、无支撑站立、闭眼站立等14 个内容评估患者的平衡能力,最高分56 分,患者的平衡能力随着分数的增加而提升。②下肢运动功能。采取简易Fugl-Meyer运动功能量表从协调性、反射、速度等17 个内容评估患者的下肢运动功能,最高分34 分,患者下肢运动功能随着分数的增加而改善。③步行功能。a.利用6 min步行实验对患者的行走能力进行评估。即患者在6 min内反复行走在50 cm 的距离中,记录其6 min 行走的距离,距离越长则表示其行走能力越好;b.根据 FAC[2]对患者的步行能力进行评价。五个分级依次代表1、2、3、4、5 分,分数越高则代表患者的步行能力越强。④日常生活能力。利用日常生活能力量表(ADL)[3]从行走、如厕、三餐、穿衣等内容评价患者的日常生活能力,各项满分为25 分,患者的日常生活能力随着分数的减少而降低。⑤下肢肌力。采取徒手肌力检测法(MMT)[4]对患者的股四头肌、腘绳肌进行评价,利用Kendall 百分比法评定,最低分0 分,最高分100 分,肌力随着得分的增加而提升。

1.4 统计学方法 采用SPSS18.0 统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

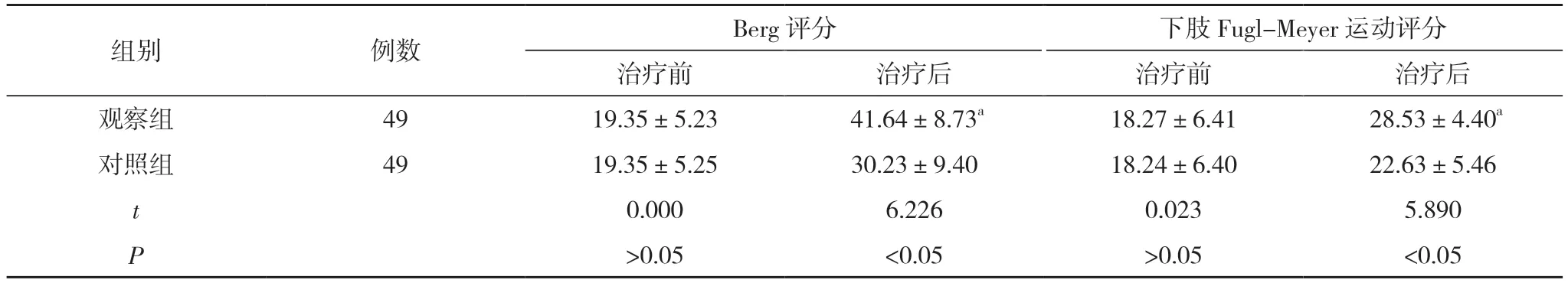

2.1 两组治疗前后平衡功能和下肢运动功能对比 治疗前,两组患者Berg 评分、下肢Fugl-Meyer 运动评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组Berg 评分、下肢Fugl-Meyer 运动评分均高于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗前后平衡功能和下肢运动功能对比 (,分)

表1 两组治疗前后平衡功能和下肢运动功能对比 (,分)

注:与对照组对比,aP<0.05

2.2 两组治疗前后步行功能对比 治疗前,两组患者6 min 步行距离及FAC 评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组6 min 步行距离及FAC 评分均高于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后步行功能对比()

表2 两组治疗前后步行功能对比()

注:与对照组对比,aP<0.05

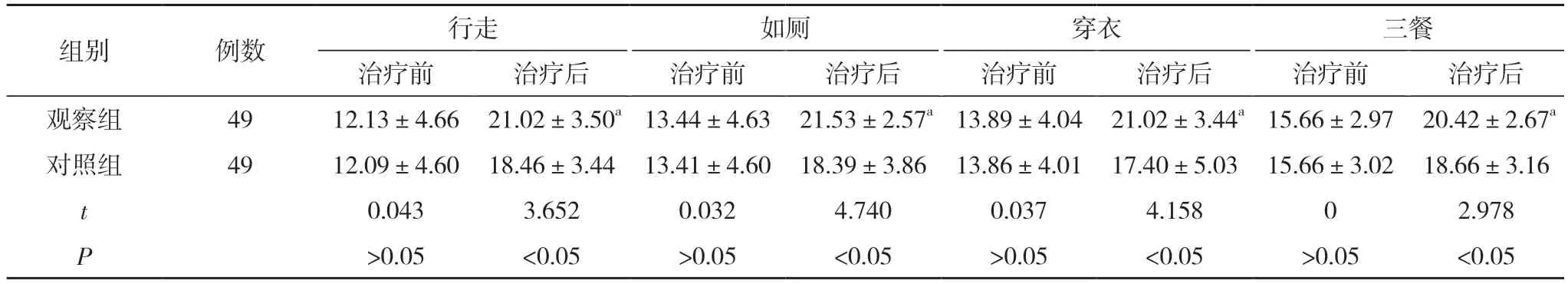

2.3 两组治疗前后日常生活能力对比 治疗前,两组患者行走、如厕、穿衣、三餐评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组行走、如厕、穿衣、三餐评分均高于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后日常生活能力对比(,分)

表3 两组治疗前后日常生活能力对比(,分)

注:与对照组对比,aP<0.05

2.4 两组治疗前后下肢肌力对比 治疗前,观察组股四头肌评分(49.53±14.15)分、腘绳肌评分(47.05±15.42)分;对照组股四头肌评分(48.31±13.47)分、腘绳肌评分(46.79±14.88)分。治疗前,两组股四头肌评分、腘绳肌评分对比,差异无统计学意义(t=0.437、0.085,P>0.05);治疗后,观察组股四头肌评分、腘绳肌评分分别为(76.81±19.19)、(71.59±17.13)分;对照组股四头肌评分、腘绳肌评分分别为(61.81±17.55)、(59.25±16.71)分。治疗后,观察组股四头肌评分、腘绳肌评分均高于对照组,差异均具有统计学意义(t=4.038、3.610,P<0.05)。

3 讨论

作为临床多见疾病脑卒中常常导致患者运动功能障碍,从而对其日常生活能力产生影响。临床上过去常实时一对一人工训练。尽管短期的训练可使患者的下肢运动水平提升,但是长时间的人工指导需要较大的人力。同时,近年来该病的发病率越来越高,促使治疗效果显著降低,所以找到一种时间短、效果显著的康复方法非常重要。

本研究结果表示下肢康复机器人训练应用效果确切。分析原因:在患者减重状态下,康复机器人通过电机带动患者而实现同正常步态相同的训练模式,身体中线为重心,盆骨和躯干稳定运动,可刺激下肢关节肌腱肌肉的本体感受器,使其恢复感觉。实施反复的步行训练而使患者步行能力提升;在训练期间,根据患者下肢的实际情况而合理减重,从不完全负重向完全负重逐渐过度。将迈步、负重、平衡三个方面有机结合,减重下的步行训练可使步行期间下肢肌群的收缩负荷有效缓解,从而使拮抗肌主动肌的协调运动得到显著改善。并且使关节活动扩大了范围,肌张力有效调解,从而达到下肢功能改善的作用;下肢康复机器人存在多功能踏板可对踝关节角度随时调整,对于内外翻足患者也可适用,对步态实施矫正的同时保证生物负载,刺激足部主体感觉,从而将其下肢运动功能有效提升。智能反馈训练系统利用电子线路对发生腿部肌肉痉挛的位置进行探测,同时马上切断供应马达能量[5]。同时系统在患者解除痉挛后马上降低已设定的步行速度从而符合患者身体状况。所以利用康复机器人实施定量、定时、可重复性、渐进性的康复训练达到了参数化训练方法,让康复训练存在一致性和持续性,促使康复效果得到明显提升。

综上所述,对于脑卒中偏瘫患者而言,对其实施下肢康复机器人训练可促进其肢体功能的改善。便于生活能力的提升。临床价值较高。