2016—2020年深圳市南山区登革热流行特征分析

黄燕飞,汪正铎,王佳,戴传文

深圳市南山区疾病预防控制中心,广东 深圳 518054

登革热是由登革病毒经伊蚊传播引起的急性传染病。2019年WHO将其列为全球十大健康威胁之一,并表示将加大对全球登革热病例激增的应对力度[1]。1978年以来,我国常有输入病例引起的登革热疫情报告,广东省是我国登革热发生的主要省份之一[2]。2012—2017年,广东省累计报告登革热病例5.24万例,其中本地病例5.18万例,主要发生在珠三角地区[3]。2014—2018年,南山区报告本地病例124例,居深圳市之首[4]。2014年暴发流行后,南山区本地病例大幅下降,2018—2019年又大幅反弹。近年来,南山区登革热疫情形势严峻,防控压力大,本文对2016—2020年深圳市南山区登革热流行特征进行分析,为登革热监测和防控提供科学依据。

1 资料与方法

1.1资料来源 登革热病例数据来源于2016—2020年中国疾病预防控制信息系统及现场流行病学调查数据;人口数据来源于深圳市南山区统计局。

1.2相关定义 本地病例是指发病前14天内未离开深圳现住址的病例;输入性病例是指发病前14天内离开过本市、到过本市以外的登革热流行区的病例。登革热暴发疫情是指14天内,在人口相对集中的地点(例如一个社区、居委会、学校、村庄等),发生3例及以上本地感染的登革热实验室诊断病例。

1.3诊断标准 登革热诊断分为临床诊断病例和确诊病例,2016—2017年依据《登革热诊断标准》(WS 216-2008)进行诊断,2018—2020年依据《登革热诊断》(WS 216-2018)进行诊断。

1.4蚊媒监测 媒介伊蚊监测采用布雷图指数法,密度指标布雷图指数(Breteau index,BI)为平均每百户内外有伊蚊幼虫(蛹)孳生(阳性)的积水数量,即BI=(阳性容器数/调查户数)×100。2016—2017年每月开展1次常规蚊媒监测,2018—2020年每月开展2次常规蚊媒监测,每次监测在南山区8个街道每个街道选择3个监测点,共24个监测点,计算每月平均BI。根据BI分级判断传播风险:BI>5为有传播风险,>10为有暴发风险,>20为有区域流行风险。

1.5统计学分析 应用Excel 2013建立数据库,采用SPSS 17.0软件进行统计分析。偏态资料以中位数(四分位间距)表示,计数资料以率表示。中位数的比较采用Kruskal-Wallis检验,率的比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1流行概况 2016—2020年南山区共报告登革热病例198例,其中本地病例110例,占55.56%,输入性病例88例,占44.44%;临床诊断病例8例,占4.04%,确诊病例190例,占95.96%。所有病例均为轻症病例,无重症及死亡病例。

2.2时间分布 2016—2020年,南山区登革热发病率为0.13/10万~6.36/10万,年均发病率为2.73/10万。2018—2019年共报告登革热病例178例,其中本地病例108例,输入性病例70例。见表1。除3月份外,其他11个月份均有登革热病例发生,以9、10月份病例数最多,占65.66%(130/198),仅在8—12月有本地病例发生,输入性病例则除3月份外均有发生。见图1。

表1 2016—2020年南山区登革热流行情况

图1 2016—2020年南山区登革热病例时间分布

2.3空间分布 2016—2020年,南山区8个街道均有登革热病例发生,其中年均发病率最高的3个街道为蛇口、西丽和桃源,分别为4.96/10万、3.76/10万、3.16/10万;本地病例年均发病率最高的3个街道同样也是蛇口、西丽和桃源,分别为2.83/10万、2.82/10万、2.29/10万。见表2。

表2 2016—2020年南山区登革热病例空间分布

2.4人群分布 2016—2020年南山区报告的198例登革热病例中,男性125例,女性73例。男性登革热年均发病率(3.28/10万)高于女性(2.12/10万),差异有统计学意义(χ2=9.041,P<0.05);男性本地病例年均发病率(1.89/10万)高于女性(1.01/10万),差异有统计学意义(χ2=7.45,P<0.05);男性输入性病例年均发病率为1.39/10万,女性为1.10/10万,差异无统计学意义(χ2=2.13,P>0.05)。发病年龄为10~81岁,平均39.29岁,其中20~59岁共报告169例,占85.36%。报告病例数较多的职业分别为民工(61例)、商业服务(43例)、家务及退休(35例)。见表3。

表3 2016—2020年南山区登革热病例人群分布

2.5暴发疫情 2016—2020年南山区共发生6起本地登革热暴发疫情,报告病例63例,分布在南山、桃源、沙河、蛇口和西丽街道,涉及工地疫情4起,其中5起疫情首发病例发病至确诊时间≥5天,所有暴发点最高BI均>20。见表4。

表4 2016—2020年南山区登革热暴发疫情概况

2.6蚊媒监测情况 2016—2020年南山区每年常规蚊媒监测1—2月BI最低,为0~1.79;7—9月最高,为6.27~13.98;6—10月BI均超过5。每年BI高峰略有不同,基本在8—9月。见图2。

图2 2016—2020年南山区BI时间分布

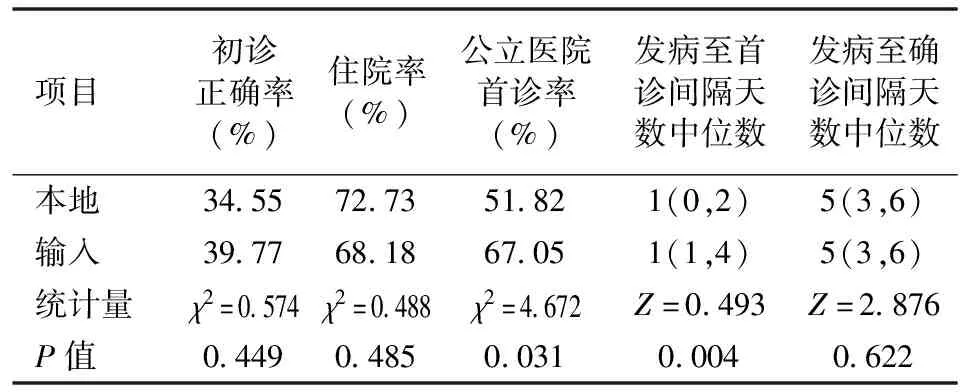

2.7就诊分析 2016—2020年南山区报告的198例登革热病例中,初次就诊即诊断正确的73例,初诊正确率为36.87%;住院的140例,住院率为70.71%;首次就诊机构为公立医院的116例,公立医院首诊率为58.59%;发病至首次就诊的间隔时间为1 d(0~3 d),发病至确诊的间隔时间为5 d(3~6 d)。公立医院首诊率输入性病例高于本地病例,发病至首次就诊间隔天数输入性病例比本地病例更长,差异均有统计学意义(P均<0.05),见表5。另外,公立医院初诊正确率为56.03%(65/116),高于其他医疗机构(9.75%,8/82)高(χ2=44.20,P<0.05)。

表5 2016—2020年南山区登革热病例就诊情况分析

3 讨 论

本文对2016—2020年深圳市南山区登革热的基本流行病学特征及病例就诊情况进行分析。研究结果表明,2016—2020年输入性病例和本地病例均有报道,病例发病高峰主要在9—10月。年龄以青壮年(20~59岁)为主,职业以民工、商业服务、家务及退休为主,与其他地区类似[5-8],提示该部分人群是高风险人群,应作为重点防控对象[8]。蛇口、西丽、桃源街道登革热总年均发病率和本地病例年均发病率居南山区所有街道中的前三位,且均发生过工地暴发疫情。2016—2020年,南山区共发生了6次登革热暴发疫情,其中发生在工地的暴发疫情有4起,报告病例数为52例,占全部本地病例的47.27%,说明在建工地是本地登革热发生的高风险地区,与广东省其他地区一致[10-12]。在登革热防控中,应特别重视在建工地登革热防控工作。对传染期(发病前1天至发病后5天)的病例实施住院隔离,是控制登革热流行的重要措施[13]。有5起暴发疫情的首发病例整个传染期均未确诊,未采取有效蚊媒隔离措施,可能是导致疫情暴发的重要原因。

登革热的本地流行与当地环境、蚊媒密度密切相关,广东省境内外人口流动性强,典型的亚热带季风气候有利于蚊虫滋生[9]。2016—2020年南山区的布雷图指数和病例发病时间分布图显示,BI峰值出现在7—9月,本地病例出现在BI持续高于警戒值(5)后的1~2个月内,病例峰值较BI峰值约晚1个月,且所有暴发疫情最高BI均大于20,提示做好蚊媒密度控制,将BI控制在警戒值内有助于控制本地病例的发生。

就医行为分析显示,输入性病例的发病至首诊间隔天数较本地病例长,提示应加强输入性病例的健康教育,提高其就诊意识,及时就诊。公立医院初诊正确率比其他医疗机构高,可能与其他医疗机构缺乏相关培训、防控意识弱、没有相关检测手段、登革热诊断能力较差有关。

深圳市南山区经贸活动频繁,辖区内港口口岸人流量大,流动人口多,加上气候适宜蚊媒孳生繁殖,登革热疫情防控压力大。南山区本地病例和暴发疫情的发生可能与输入性病例就诊不及时、病毒血症期暴露时间长、医疗机构诊断能力不足、防控措施滞后等因素有关。为有效预防和控制南山区登革热流行,在实际工作中建议采取以下防控措施:对所有医疗机构开展登革热诊治和防控培训,对半个月内有疫区旅居史的发热病人以及8—11月病因未明的发热病例全部开展登革热NS1抗原捕获ELISA筛查,实现窗口期内快速识别、诊断,并启动传染源隔离措施[14];加强对蚊媒消杀公司的人员技术培训力度,建立有效的质量控制机制,加强工地等高风险区域蚊媒监测,以保障蚊媒消杀效果,控制蚊媒密度;建立对各责任主体单位的蚊媒控制考核机制,促进防控措施落实到位;加强宣传教育,全年重点加强口岸入境人员和高风险区域人群的健康教育、8—11月加强全民健康教育,促进全民爱国卫生运动,提高居民就诊意识。