简论蚕马神话中的角色演变

李玉琦

(四川职业技术学院,四川 遂宁 629000)

最早把蚕和女子联系起来的记载是《山海经》:“欧丝之野在大踵东,一女子跪据树欧丝”[1]。出现了“女子”和“蚕”两个角色,记述非常简短,还不能称之为故事。荀子《蚕赋》中提到“身女好而头马首”[2],形容蚕身似女子而头似马,出现了第三个角色“马”,也不能算作故事。

三国时张俨《太古蚕马记》记载了非常完整的蚕马神话,有父亲、女儿、马三个角色,后被全文收录到干宝的《搜神记》里,是著名的“女化蚕”故事。

旧说,太古之时,有大人远征,家无余人,唯有一女。牡马一匹,女亲养之。穷居幽处,思念其父,乃戏马曰:“尔能为我迎得父还,吾将嫁汝。”马既承此 言,乃绝缰而去,径至父所。父见马惊喜,因取而乘之。马望所自来,悲鸣不已。父曰:“此马无事如此,我家得无有故乎?”亟乘以归。为畜生有非常之情,故厚加刍养。马不肯食,每见女出入,辄喜怒奋击,如此非一。父怪之,密以问女。女具以告父,必为是故。父曰:“勿言,恐辱家门。且莫出入。”于是伏弩射杀之,暴皮于庭。父行,女与邻女于皮所戏,以足蹙之曰:“汝是畜生,而欲取人为妇耶? 招此屠剥,如何自苦?”言未及竟,马皮蹶然而起,卷女以行。邻女忙怕,不敢救之。走告其父。父还,求索,已出失之。后经数日,得于大树枝间,女及马皮,尽化为蚕,而绩于树上。其茧纶理厚大,异于常蚕。邻妇取而养之,其收数倍。因名其树曰:“桑”。桑者,丧也。由斯百姓竞种之,今世所养是也。言桑蚕者,是古蚕之余类也。[3]

唐代孙頠的《神女传》加上了故事背景和母亲的角色,最后还让蚕女得道成仙,拥有了一个新名字“马头娘”。

蚕女者,当高辛帝时,蜀地未立君长,无所统摄,其父为邻所掠去,已逾年,唯所乘之马犹在。女念父隔绝,或废饮食。其母慰抚之,因誓于众曰:“有得父还者,以此女嫁之。”部下之人,唯闻其誓,无能致父归者。马闻其言,惊跃振迅,绝其拘绊而去。数日,父乃乘马归。自此马嘶鸣不肯饮龁。父问其故,母以誓众之言白之。父言:“誓于人,而不誓于马,安有人而偶非类乎?”但厚其刍食。马不肯食,每见女出入辄怒目奋击,如是不一。父怒射杀之,曝其皮于庭。女行过其侧,马皮蹶然而起,卷女飞去。旬日得皮于桑树之上,女化为蚕食桑叶,吐丝成茧,以衣被于人间。父母悔恨,念之不已。忽见蚕女,乘流云,驾此马,侍卫数十人,自天而下,谓父母曰:“太上以我孝能致身,心不忘义,授以九宫仙嫔之任,长生于天矣,无复忆念也。”乃冲虚而去。今家在什邡绵竹德阳三县界,每岁祈蚕者,四方云集,皆获灵应。宫观诸处,塑女子之像,披马皮,谓之“马头娘”,以祈蚕桑焉。[4]

唐代杜光庭的《墉城集仙录》把蚕女与星象联系在一起,增添了更详细的故事背景和地方风俗介绍。[5]清代《渔洋精华录集释》收录《蜀图经》中的蚕马神话又删去了复杂的背景与蚕女仙化的部分。

高辛时,蜀有蚕女,父为人所掠,惟所乘马在。女念父不食,其母因誓于众曰:“有得父还者,以此女嫁之。”马闻其言,惊跃振迅,绝其羁绊而去。数日,父乃乘马而归。自此马嘶鸣不肯饮龁。母以誓中之言告父。父曰:“誓于人,不誓于马,安有人而偶非类乎?能脱我于难,功亦大矣,所誓之言,不可行也。”马跑,父怒,欲杀之。马愈跑,父射杀之,曝其皮于庭,皮蹶然而起,卷女飞去。旬日,皮复栖于桑上,女化为蚕,食桑叶,以丝成茧,以衣被于人间。[6]

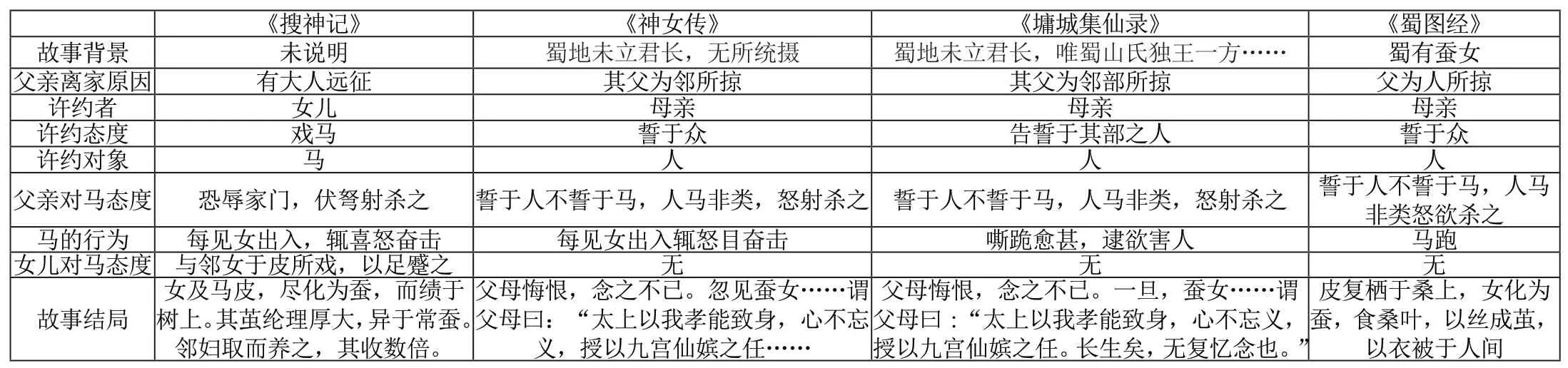

蚕马神话基本按照“父去—女儿思父—许约—马践约—父毁约(杀马)—强行践约—化蚕”的线索展开,比照四个版本,可以发现细节上的不同如下表所示。

一、主题:从“发明神道之不诬”到宗教布道

从上可以看出《搜神记》的蚕马神话呈现奇诡古朴的状态,故事从父亲“远征”开头,家中仅有一女一马,马由女儿亲养,因思念父亲,戏言许婚于马,马接回父亲,父亲因“恐辱家门”毁约杀马,女儿嘲讽于马,马皮卷女而去,最后一起化蚕,叙述平实质朴,重点在说明桑蚕的来历,体现《搜神记》“发明神道之不诬”的创作动机,没有太多造作的成分。

到了唐代孙頠的《神女传》,前面增加了时间、地点和历史背景,正是由于“蜀地未立君长,无所统摄”的原因,蚕女“其父为邻所掠去”,导致了接下来的一番波折,女子化蚕之后,又加上了升任“九宫仙嫔”长生于天的情节,描写的重心从化蚕转移到女儿孝感动天,因此得道成仙,蚕女自此变成了蚕神,具有浓厚的道教布道的意味。

同属唐代的杜光庭在《墉城集仙录》中收录的蚕马神话与《神话传》相差无几,但背景更加详细,细节更加生动,蚕女变成了房星之精,彻底的神化,结尾还交代了蚕女冢的所在和蜀地的祈蚕风俗,不仅布道,又似乎在做地方风俗的介绍。

当以道教为国教的唐代过去,清代《渔洋精华录集释》收录《蜀图经》的蚕女故事又变得简约了,删去了前面的背景介绍和末尾的升仙情节,化蚕过程与唐代版本基本一致,有点向《搜神记》回归的意思,但其中蚕女与马的形象已大不相同。

二、蚕女:从既遵守孝道又违反礼教的双面少女到单薄的提线木偶

作为故事的绝对主角,《搜神记》中的蚕女性格有其复杂与双面性,一方面是符合传统道德的孝顺女儿,另一方面实现孝道的方式却是“戏”向牡马许诺终身换取父还,违反了传统伦理。在“女亲养之,穷居幽处”的情况下,蚕女对牡马未尝没有些许情意,许婚便是蚕女自我私欲的微微外露。但当父亲归来,蚕女的自我私欲立刻收回,重归礼教之中,服从于父权,否定了许婚的约定,不但“于皮所戏,以足蹙之”,还嘲讽牡马:“汝是畜生,而欲取人为妇耶? 招此屠剥,如何自苦?”蚕女反复无常的行为并非她个性使然,而是在礼教与私欲交缠夹迫中不得已的自相矛盾。

从《神女传》开始,蚕女故事成为作者有意识的创作,特意制造了母亲的角色代为许婚,改掉了蚕女私自许婚的情节,使其形为符合礼教的要求,形象正面而空洞,从头到尾蚕女没有说过一句自己的话,就算故事末尾有“太上以我孝能致身……”云云,也不是她自己情感意志的表达,看不出蚕女对马的态度,她任由父母安排婚约或背弃婚约,无论是为毁约付出代价,还是得道成仙,都不是蚕女自主行为的结果,成为一个彻底接受命运安排的木偶人。

三、父亲:日渐高涨的无上父权

在蚕马神话里,女儿或母亲负责许约,父亲负责毁约。毁约的原因有细微区别,《搜神记》里的父亲是因为“恐辱家门”,袁珂认为:“魏晋六朝的人,最重家世门第,故有此语”。[7]《神女传》及之后的故事,毁约的原因变成了“人马非类”,说明此时的人们明确产生了人兽不可通婚的观念。而在《搜神记》的蚕马神话创作时,一面保留了原始社会女性祖先与图腾崇拜物交媾、繁殖部族的原始意识,同时,父亲的毁约又体现出马是供人驱使的牲畜,人兽结合已不可能。

父亲形象的第二个关键是杀马的过程,《搜神记》的记载是“伏弩射杀之”,其他三者是“怒射杀之”,前者表现父亲暗中埋伏杀马,似乎比之后三者的怒而杀马形象要狡猾负面,也可能并非如此,“弩”与“怒”两字形似,不能排除在流传抄录过程出现笔误的可能性。如果并非笔误,是作者有意修改,那么一个“怒”字,使得父亲的违约杀马,有更充分的理由,因为是马的行为惹怒了父亲。

四、马:从不羁的原始野兽到任人宰割的家养牲畜

《搜神记》里的马性别为雄(“牡马一匹”),是象征男性的符号,它与女儿朝夕相处,双方感情虽未明言,读者自可想象。牡马是得到少女许婚后方才去接回父亲,行为是出于对少女的私欲,要求得到相应的回报,遭遇父亲背约后,“每见女出入,辄喜怒奋击,如此非一”。牡马身上既有对少女的原始欲望,又对自己降格的兽类身份心怀不甘,最终用马皮将少女卷到桑树上,完成婚姻的缔结。牡马的原始欲望和它所追求的信义与公正同时并存,与蚕女一样是双面且复杂的角色。

《神女传》和《墉城集仙录》中没有特别说明马与女儿的亲密关系,反说马是父亲的“所乘之马”,既是父亲坐骑,救回主人,便是应有之义。在父亲眼里,“人马非类”,马并没有得到女儿或者母亲的许婚,就无所谓背信弃义。但马并不承认自己低人一等的兽类身份,把自己归为“众人”之中,认为母亲“誓于人”便是誓于了它,除了“喜怒奋击”之外,还“嘶跪愈甚,逮欲害人”,野性十足,完全变成了负面角色,给了父亲杀马的正当理由。

《蜀图经》里的马就更加温驯了,仅仅是“嘶鸣不肯饮龁”和“马跑”,就惹起父怒,哪怕对主人有救命之恩,也避免不了被杀的命运。可见随着时代发展,神话中的马逐渐失去原始野性,变成任人驱使宰杀的牲畜,马皮卷女而去是最后仅存的反抗,当然如果连这一丝反抗也没有,蚕马神话本身也就不成立了。

五、结语

对比四个版本的蚕马神话,我们发现,女儿和马的地位在下降,父亲的权力在上升。女儿从在“孝”与“信”之间挣扎的双面人变成了“纯孝”的提线木偶,马从充满原始野性欲望的雄兽变成了任人宰割的牲畜。父亲得到女儿的思念和马的救助,却可以不对女儿和马表达感激,还对后两者的命运握有生杀大权。这个过程中,礼教的束缚越来越强,个体生命的力量越来越弱,马还能用卷走女儿的方式表达主体意志,而女儿只能服从命运的安排。综合来看,在蚕马神话中呈现的家庭伦理,是父权大于夫权。背信弃义的是父权,承担恶果的却是既没女权也没人权的女儿。总体来说,还是《搜神记》里的蚕马神话,呈现了最丰富复杂的人性和原始欲望,艺术成就最高,《神女传》、《墉城集仙录》、《蜀图经》不过是寻常文字罢了。