新冠肺炎疫情期间成人自评健康状况及影响因素分析

朱蕴卿,刘春语,閤爽博,武轶群

自评健康(Self-rated Health, SRH),是个体对自身健康状况的主观评价与期望,包括生理、心理、社会健康三个方面。 SRH与个体生活质量、健康状况,群体发病率、死亡率,地区医疗保健、医疗状况密切相关,并且在各年龄段、种族的人群中广泛适用。美国医学研究所 (IOM)建议,以SRH指标来监测人群的健康状况[1]。存在危害健康的行为、经历突发公共事件会影响个体SRH的水平[2-3]。研究表明, SARS期间居家隔离的生活方式增加了人群患慢性病的风险[4],人群的心理状态则出现了恐慌期、烦闷期、恢复期的典型变化[5]。此外,疫情期间人群的社会功能、社交状况也受到影响。新冠疫情自2020年初在全国范围内流行,截至2020年6月13日,国内累计确诊病例84 671例,死亡病例4 645例[6]。随后,国内疫情日趋好转,但境外形势依然严峻。相比于SARS,本次疫情更严重,持续反复时间更长,对大众的SRH水平影响可能更大。国内相关研究已表明,新冠疫情期间,大众亚健康状态检出率明显增高[7],患者、医护人员、学生群体的心理健康均受到明显影响[8-10]。目前,关于疫情对人群SRH的研究主要局限于健康的某一方面,对一般人群在疫情期间的生理、心理、社会健康等综合状况的研究有待补充。本研究探讨新冠肺炎疫情期间不同特征人群的SRH水平以及主要影响因素,并针对不同特征人群在疫情期间如何提高健康水平提出科学建议,为今后类似突发公共卫生事件时的人群干预提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究设计

采用横断面调查的方法。在2020年2月25日—3月1日,利用网络调查问卷的方式,对490名研究对象进行疫情期间自评健康状况的调查。

1.2 研究对象

纳入标准:①18岁以上成人;②中国公民;③有阅读及自我填写问卷的能力;④自愿参与调查。排除标准:①新冠肺炎患者;②不具备阅读及自我填写问卷的能力;③不愿参与本调查。

1.3 调查内容

调查内容包括人口学特征、疾病史、对新冠肺炎疫情的关注度、自评健康状况。自评健康状况的测评使用《自测健康评定量表(SRHMS)》[11]。该表包括自测生理健康、心理健康、社会健康三个维度。根据原量表修订条目,并针对此次疫情设置的题目有:产生较大情绪波动从而影响生活、认为自己可能感染此次新型冠状病毒肺炎、社会功能受到影响,针对性测量疫情下的生理、心理和社会健康水平。

1.4 质量控制

①设计阶段:科学制定研究计划,设定研究对象纳入排除标准,问卷中设计测谎及逻辑检错题目;②调查阶段:通过实时后台监控,保证相同IP地址仅能作答1次、填写者为本人、全部填写完成方可提交,保证数据的可靠性及完整性;③数据分析阶段:剔除填写不合格的问卷,包括未完成、填写时间过短、或存在逻辑错误的问卷,采用适合的方法进行分析。

1.5 分析指标

SRH测评包括11个条目,采用5-Liker评分,不同选项间的差异等距。在正向询问条目中,非常不符合、较不符合、一般、较符合、非常符合的分别积分为1~5;反向问题记分相反。所有条目以得分之和为SRH总分。 SRH满分55分,其中生理、心理和社会健康的满分分别为15分、 25分和15分,分值越高自评健康状况越好。

1.6 统计学处理

研究对象的分类变量以频数和占比描述,连续变量及SRH得分以平均值和标准差进行描述。采用Kruskal-Wallis秩和检验比较SRH得分的组间差异,采用多元线性回归分析SRH得分的影响因素,使用R 3.6.3软件进行统计分析。显著性水平α=0.05。

2 结果

2.1 一般情况

共回收问卷531份,删除52份不合格问卷,共有479份问卷纳入数据分析。其中,女性占62.84%,年龄18~25岁者占40.29%,本人或亲人有医学专业背景者占52.82%,患有慢性病者占10.65%,疫情期间在湖北居住者占13.36%,对新冠肺炎比较了解者占49.90%,每日关注疫情时间在1 h之内者占58.46%,目前状态为居家上学/工作者占44.47%。见表1。

2.2 自评健康得分

在479名研究对象中,自评健康总分为(44.86±5.54)分,最低分为31分,最高分为55分;自评生理健康评分为(14.10±1.38)分,最低分为6分,最高分为15分;自评心理健康评分为(19.90±3.77)分,最低分为7分,最高分为25分;自评社会健康评分为(10.86±2.26)分,最低分为3分,最高分为15分。

疫情期间在湖北居住与不在湖北居住者、每日关注疫情时长不同者,自评健康总分的组间差异均具有统计学意义(P<0.05)。不同年龄、每日关注疫情时长不同者,生理健康评分的组间差异均具有统计学意义(P<0.05)。疫情期间在湖北居住与不在湖北居住者,在自评心理健康评分的组间差异具有统计学意义(P<0.05)。不同性别、对新冠肺炎了解程度不同者、每日关注疫情时长不同者,自评社会健康评分的组间差异均具有统计学意义(P<0.05)。其余各组间的自评健康总分及各维度评分的差异均无统计学意义 (P>0.05)。见表1。

2.3 自评健康得分的影响因素

年龄、是否有慢性病、目前状态、对新冠肺炎了解程度与自评健康总分相关。相比于18~25岁的调查对象,≥46岁的调查对象自评健康总分得分更高(OR=2.53,P<0.01);慢性病患者的自评健康总分得分更低(OR=-1.81,P<0.05);相比于居家休息,去单位上班/去学校学习的调查对象自评健康总分得分较低 (OR=-1.45,P<0.05)。

年龄、是否有慢性病、疫情所在省份、目前状态、对新冠肺炎的了解程度与心理健康分数相关。相比于18~25岁的调查对象,≥46岁的调查对象心理健康分数更高(OR=1.33,P<0.01);慢性病患者的心理健康分数更低(OR=-1.31,P<0.05);相比于非湖北省份,湖北省份的调查对象心理健康分数更低(OR=-1.19,P<0.05);相比于居家休息,外出去单位上班/去学校学习的调查对象心理健康分数较低(OR=-1.34,P<0.01);相比于对新冠肺炎不太了解,了解更多的调查对象自评健康总分得分更高(比较了解:OR=0.92,P<0.05;非常了解:OR=1.18,P<0.05)。

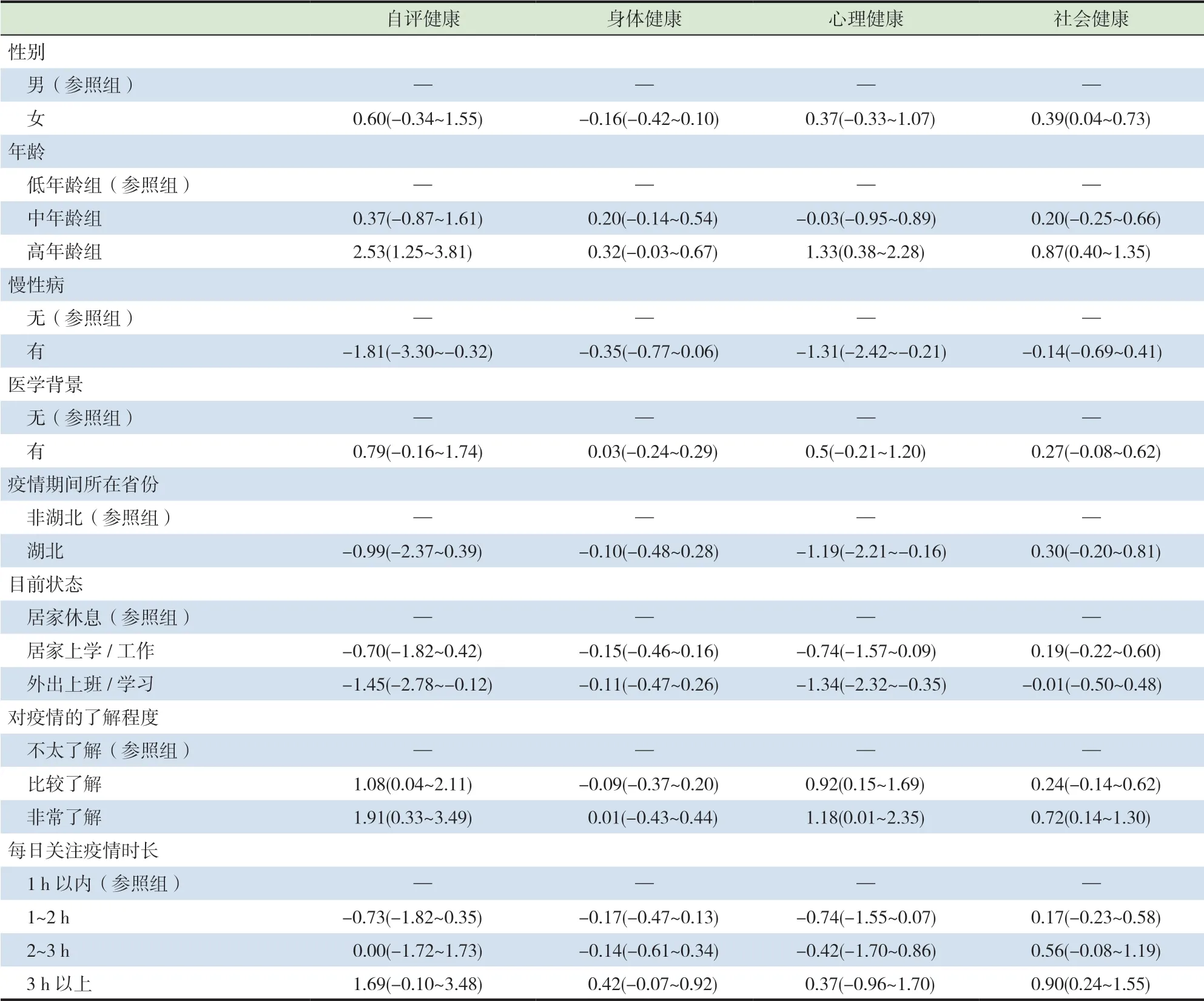

性别、年龄、对新冠肺炎的了解程度、每日关注疫情的时间与社会健康分数相关。女性社会健康分数更高(OR=0.39,P<0.05);相比于18~25岁的调查对象,≥46岁的调查对象社会健康分数更高(OR=0.87,P<0.01);相比于对新冠肺炎不太了解,非常了解的调查对象社会健康分数更高(OR=0.72,P<0.05);相比于每日关注疫情1 h以内,关注3 h的调查对象社会健康分数更高(OR=0.90,P<0.05)。见表2。

表2 疫情期间自评健康得分影响因素的回归分析 [OR(95% CI)]

3 讨论

研究结果发现, 新冠肺炎疫情期间, 45岁以下、患有慢性病、外出上班/上学、对疫情了解程度较低者,自评健康总分较低;45岁以下、慢性病患者、疫情期间在湖北居住、外出上学/上班者,心理健康评分较低;男性、45岁以下、对疫情了解程度较低、关注疫情时长较短者,其在社会健康维度方面评分较低;不同特征人群间生理健康水平无明显差异。

疫情期间,女性调查对象的社会健康评分显著高于男性,本结果与徐艳等[12]的研究结果一致。疫情背景下男性的社交结构、社会压力比女性发生了更大变化,社会健康下降,但随着复工复产的推进可能恢复。

年龄越大的个体,其自评健康总分越高。该结果与吴维东等[13]针对年长者的分析一致。中年人在自评过程中会选择亲朋等同年龄组的老人做对照,由此保持了相对积极的自评健康水平。与朱小林等[14]对疫情心理的研究类似,学生群体反映出的心理健康问题均比员工严重。由此可知,应针对<25岁的群体采取特定的心理健康、社会健康干预措施,以促进其疫情期间的自评健康水平。

邢荔函等[3]的调查结果表明,自评健康与客观患病状况显著相关。慢性病史反映个体长期的健康状态,能够预测自评健康。疫情期间健康水平较差的人更担心自己被感染,担心防护用品的短缺[15]。因此,针对长期的慢性病患者,在进行必要的生理健康干预的同时,还应干预其焦虑、抑郁等心理问题。

疫情期间,人们途径人员密集场所,相比于居家承担更大的感染风险,心理健康受影响。大众应响应《新型冠状病毒肺炎防控方案(第六版)》号召,减少外出、避免聚集,保护好自己的健康。对复工者、返校生应加强自我健康防护的指导和培训,帮助他们正视疫情,避免不必要的恐慌。

根据健康教育“知-信-行”模型,个体对疫情的认知程度与信念坚定度,影响其自评健康水平。官方新闻媒体每日播报的确诊病例数、抗疫一线的情况,使得人们对疫情的关注程度增高、对自身健康的重视程度增加,也促进个体的自评健康水平。因此,在疫情期间,应保证民众获取正确信息的渠道,维持大众对疫情信息、知识的关注度,以保障大众良好的健康水平。

郑晨等[16]研究表明,超过半数的湖北居民对疫情结束后可能遭到歧视表示担忧,疫情越重该现象越明显。因此,对于高风险地区的人群需要更注重心理辅导与咨询,防止这部分人群心理疾病的发生、发展。

本研究存在一定局限性。研究采用网络问卷的形式进行调查,研究对象的特征与未参与调查的人群可能存在差异,因此在结果外推时应谨慎。尽管如此,本研究对疫情期间一般人群的自评健康情况及影响因素进行了分析,从生理、心理、社会三个维度衡量个体的自评健康水平,同时根据疫情背景编制了特定条目,可以比较全面、准确地衡量疫情期间一般人群的自评健康水平。

根据研究结果,建议在疫情期间,对于18~25岁的群体、居住在疫情暴发地或经常外出的高风险群体,应引导其对疫情和自身健康的正确认知,开放心理疏导、咨询渠道,促进其心理健康。对于男性群体、 18~25岁的群体,应着重改善其社会功能、促进其社交能力。另外,官方媒体应增加正确疫情信息、疫情防护知识的科普宣传,提高民众的健康防护水平,引导民众对疫情及其对自身健康影响的正确认识。随着疫情逐渐平稳,大众应继续做好个人防护,避免聚集和外出,对于复工、返校者,应督促其做好个人防护,同时应提醒其正视疫情,避免不必要的恐慌,提高其自评健康水平。