中国与澜湄五国禁毒执法安全合作的法律问题研究

顾一帆 赵 宇

澜湄流域的毒品犯罪是内生安全隐患与外源危机共同作用的结果,流域禁毒执法安全合作的成效与澜湄命运共同体的建设息息相关。其中,禁毒法律规范体系作为禁毒执法安全合作的顶层设计,能将各方禁毒合作意思与共识以强制约束力的形式固定下来,保障合作有矩可循。而法律规范本身的滞后性与各国定罪量刑的轻重有别导致禁毒法律规范必然存在漏洞与缺陷,不利于抑制毒品犯罪的“洼地”效应〔1〕本文所述犯罪“洼地”效应是指犯罪的流动趋势,即A区域较周边区域具备更为有利的犯罪条件时,会导致A区域的犯罪率上升,其他区域的犯罪率下降的局面。。澜湄禁毒合作是国际性的合作,禁毒法规应通盘考虑国际禁毒法的立法目的以及国内禁毒法的现实需求,兼顾执法合作和安全合作,按照预防为重,严在打击,精于处置的功能定位,不断完善禁毒执法安全合作法律体系,达到最佳合作效果。

一、中国与澜湄五国开展禁毒执法安全合作的必要性

(一)周边毒品渗透直接威胁中国安全

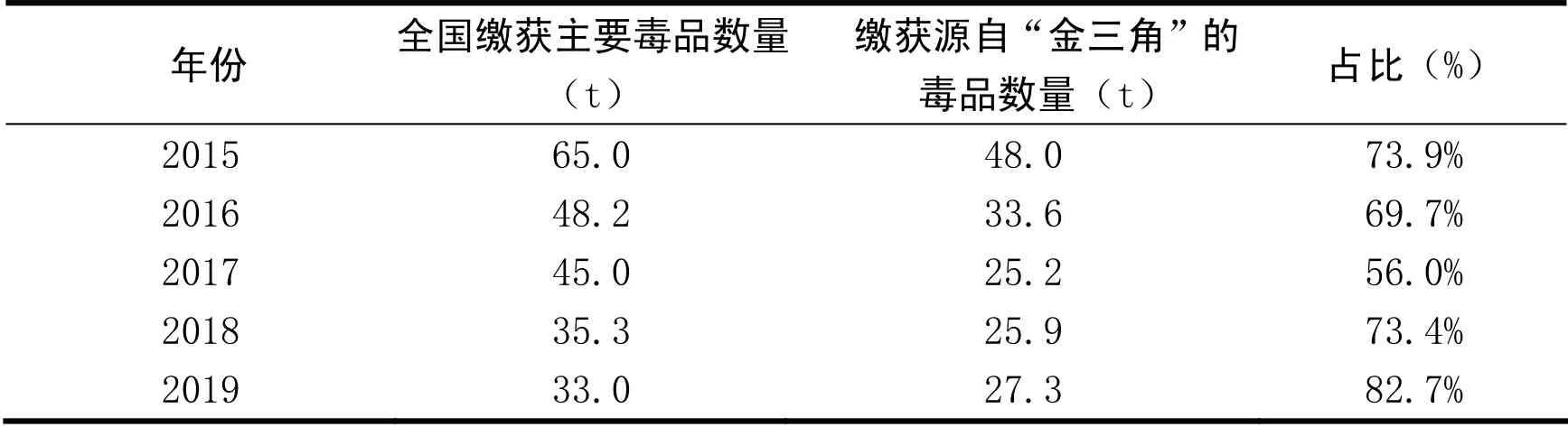

澜湄流域毒品犯罪的态势复杂严峻,中国与澜湄五国山水相连。世界三大毒源地之一的“金三角”恰好位于澜湄流域,周边毒源地与国际贩毒集团的毒品渗透是近年来中国禁毒工作面临的最大威胁。如表1所示,2015—2019年的五年间,虽然全国缴获的主要毒品〔2〕这里的主要毒品指海洛因、冰毒片剂、冰毒晶体、氯胺酮等。数量逐年递减,但其中源自“金三角”地区的毒品数量在缴获总量中的占比却呈上升趋势,2019年缴获的源自“金三角”地区的主要毒品数量占总量的八成以上,同比上涨5.5%。数据表明,较流域其他国家而言,中国对毒品的管控力相对较高,国内毒品的产出量与流通量相对较低,国家打击力度的差异创生了毒品犯罪的“洼地”现象。

表1 2015—2019年中国缴获源自“金三角”主要毒品情况〔3〕数据来源:2015—2017年《中国禁毒报告》与2014—2019年《中国毒品形势报告》。

国(境)内外贩毒团伙和个人相互勾结,境外国家政府对毒品犯罪监管不力,走私毒品入境人员与流窜境外的毒贩数量增多,通过暗网和境外转寄等寄递渠道进行的贩毒活动突出,隐蔽性强、侦破难度大。中国西南边境与缅甸、老挝和越南等国家接壤,云南省紧邻“金三角”,毒贩云集,是中国境外毒品流入的主要渠道。〔4〕参见《2019年中国毒品形势报告》,载中国禁毒网,http://www.nncc626.com/2020-06/24/c_1210675813.htm。在周边国家中,缅甸是流域毒品犯罪最猖獗的国家,〔5〕缅甸是继阿富汗之后世界毒品第二大生产基地。缅北地区的贩毒团伙集团化趋向明显,往往与电信网络犯罪交织,操纵中国境内大部分海洛因消费市场。〔6〕参见《2018年中国毒品形势报告(全文)》,载中国禁毒网,http://www. nncc626.com/2019-06/17/c_1210161797.htm#10006-weixin-1-52626-6b3bffd01fdde4900130 bc5a2751b6d1。缅甸政府军与“民地武”长期以来分权而治,毒品走私是“民地武”存续并与政府军抗衡的手段之一,毒品走私通常伴有非法贩运枪支弹药,以武装力量掩护毒品走私成为常态。〔7〕参见戴永红、周禹朋:《缅北局势负向效应外溢下中缅边境治理研究》,载《民族学刊》2020年第6期,第86页。老挝罂粟种植面积虽有所下降,但仍未打破总体的“高位”态势,〔8〕参见《澜沧江—湄公河合作发展报告(2020)》,社会科学文献出版社2021年版,第77页。替代种植计划因缺少合作机制的保障而无法克服市场自由竞争的弊端。此外,罂粟等传统毒品的种植和生产虽得到有效控制,但新型合成毒品与新精神活性物质开始泛滥,易制毒化学品跨境流失问题突出。〔9〕参见吴婷芳、平宸静、程力早:《合作形成合力 共治才能共赢——澜湄流域毒品问题与澜湄执法中心禁毒工作》,载《现代世界警察》2020年第9期,第9页。泰国吨量级的甲基苯丙胺走私屡禁不止。

(二)加强禁毒合作是澜湄国家的共识

澜湄流域的禁毒合作要以“执法”为重点,压缩流域毒品犯罪的生存空间,推进毒品犯罪的源头治理。同时,将“安全”作为治理核心贯穿始终,提高国家的经济水平和社会管理能力,缓解社会矛盾,解决民生问题,保障毒品治理的基础设施和后续投入。中国各级公安机关秉持“合作、创新、法治、共赢”理念,全面推动与澜湄五国执法安全部门的交流合作,全力推进禁毒领域的务实合作,致力于构建普遍安全的澜湄共同体。

从高层互访角度看,中国与老挝、缅甸、泰国、越南、柬埔寨等国家的执法部门的高层始终保持着密切接触,双方历任领导人定期进行访问会晤,推动达成了禁毒领域的多项共识性声明与宣言。从合作机制建设角度看,中国已经与大部分国家建立了多层次的合作机制,合作机制形式丰富并呈现稳中向好的趋势。从合作法律依据看,中国与各方签署了禁毒合作谅解备忘录等执法合作类文件,也与部分国家签订了双边引渡条约服务于刑事司法合作。从具体合作进程看,各国禁毒部门开展替代种植项目、遥感监测、联合扫毒专项巡逻、执法合作能力建设与交流培训等务实禁毒合作,效果显著。在澜湄合作机制下,中国主导建立了澜沧江—湄公河综合执法安全合作中心,旨在维护自身与区域的安全稳定,推动各国共建澜湄命运共同体。澜湄中心成立以来,各国以“专项行动”为主导,广泛开展禁毒执法安全合作,如流域综合执法、替代种植项目以及联合扫毒行动等,有效遏制了大湄公河次区域毒品犯罪的蔓延态势,成为流域各国禁毒合作的实践平台。

二、中国与澜湄五国禁毒执法安全合作的法律依据

(一)国际禁毒公约

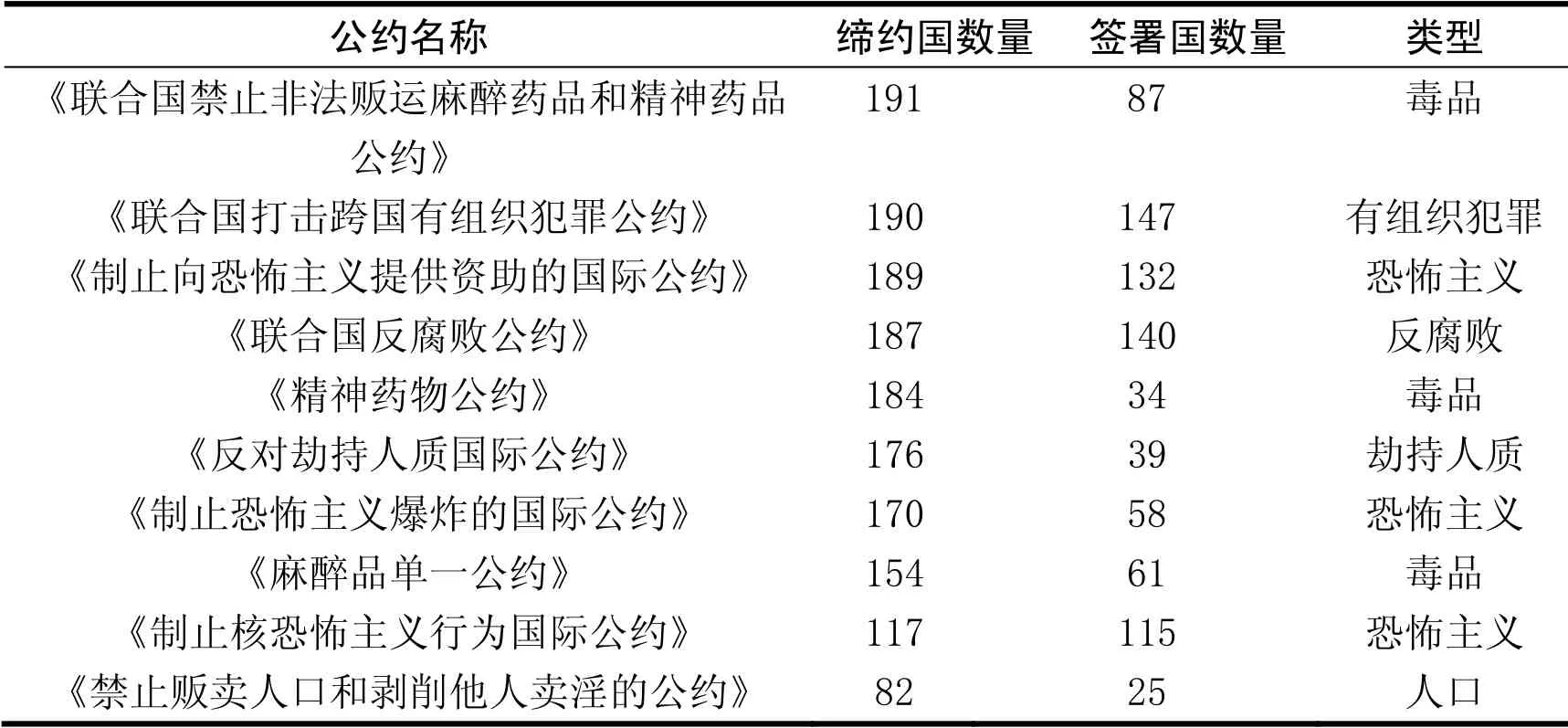

国际禁毒法体系由《麻醉品单一公约》《精神药物公约》和《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药品公约》三大国际禁毒公约构成,是缔约国禁毒合作的基本法律依据,中国与澜湄五国均加入了上述公约。如表2所示,在列出的10项主要刑事犯罪的国际公约中,《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药品公约》的缔约国数量居于首位。国际公约是缔约国的协调意识的体现,缔约国数量越多,各国的利益和诉求重叠范围越大,表明国际公约规定的事项越受国际社会重视,该领域的犯罪研究越重要,故协力共治毒品犯罪是各国共识。

表2 部分刑事犯罪国际公约的签约情况(单位:个)〔10〕数据来源:联合国公约与宣言检索系统,https://www.un.org/zh/documents/treaty/bytopic/humanrights.shtml,2021年6月6日访问。

《麻醉品单一公约》于1961年通过,1972年在原有基础上进行了修正、添补。该公约首次将种植天然麻醉原料(如大麻、古柯叶)的行为纳入麻醉品管制的范畴,将非法种植、生产、制造、提炼等毒品产销链上的所有行为规定为犯罪,〔11〕参见全国人民代表大会常务委员会关于我国加入《经<修正一九六一年麻醉品单一公约的议定书>修正的一九六一年麻醉品单一公约》和《一九七一年精神药物公约》的决定,载《中华人民共和国国务院公报》1985年第19期,第677—681页。扩大了毒品犯罪的打击面,推动禁毒合作向毒源地前移。该公约还规定了缔约国应制定相应的国内法、按管制局的要求定期报告国内麻醉品产销情况与条约实际履行情况的义务,为各国修改和完善有关毒品犯罪的国内法提供参考,逐步落实禁毒合作的国内法基础。该公约还提出了多元化的毒品犯罪治理途径,既要加强禁毒宣传、预防工作,也要做好打击、教育和治疗工作。

《精神药物公约》于1971年通过,为缔约国在管制精神药物方面的执法安全合作提供了国际法依据。该公约对苯丙胺等精神类药物进行严格的界定,并制定了滥用药物的具体管制措施、违反公约的处罚。该公约要求各缔约国依照本公约对国内法有关精神类药物的规定作出相应的调整,禁止一切非法生产、使用、贸易精神类药物的行为。此外,该公约还将非法生产、销售精神药物的行为规定为国际犯罪,各缔约国有权对违反公约者行使普遍管辖权,或引渡或起诉,对缔约国间的禁毒执法安全合作起到推动作用。该公约倡导各缔约国与相关国际组织应加强合作,并保障合作与文书传送渠道的畅通,协力控制此类跨境违法犯罪。

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药品公约》于1990年正式生效,有191个缔约国,截至2021年4月6日,已经有87个国家签署了该公约,是目前相对全面系统的国际禁毒公约。该公约不仅重申了上述两个公约对麻醉品与精神药物的规定,还加强和补充了相关管制措施、控制下交付等侦查手段、毒品犯罪违法所得的没收、国际刑事协助与合作、培训机制等内容,〔12〕参见《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》,载联合国公约与宣言检索系统, https://www.un.org/zh/documents/treaty/files/UNODC-1988.shtml,2021年5月3日访问。以应对日益严重的非法贩毒。该公约将非法持有的不作为行为规定为国际犯罪,为缔约国国内法的完善指明了方向,引导国内法关注毒品犯罪的不作为形式。

(二)联合声明

2011年10月,中国、老挝、缅甸、泰国以“湄公河惨案”为鉴,发表了四国《关于湄公河流域执法安全合作的联合声明》(以下简称《2011联合声明》),强调了包括正式建立湄公河流域执法安全合作机制、水上执法部门之间建立直接联络窗口、尽快商签《湄公河流域执法安全合作协议》在内的八项共识。为进一步落实《2011联合声明》,为执法部门提供可操作性的指示,2011年11月,四国发布了《中老缅泰湄公河联合巡逻执法部长级会议联合声明》(以下简称《部长声明》),在《2011联合声明》的基础上强调了禁毒等领域的专项合作,达成了设立四国联巡指挥部、应请求提供互利互助措施、尽快签署《湄公河流域执法安全合作协定》等十一项共识。2015年10月,四国部长级会议通过了《关于加强湄公河流域综合执法安全合作的联合声明》(以下简称《2015联合声明》),重申禁毒等重点合作领域,加强流域执法安全合作机制建设、扩大其影响力,使之升级为区域综合执法安全合作组织,确定部长级会议机制并建立澜沧江—湄公河综合执法安全合作中心。

(三)禁毒合作谅解备忘录

1993年,中国、老挝、缅甸、泰国同联合国毒品与犯罪问题办公室(UNODC)签署的《大湄公河次区域禁毒合作谅解备忘录》成为澜湄国家禁毒合作的专门机制,标志次区域国家就禁毒合作达成共识。在双边层面,中国分别与柬埔寨、越南、缅甸、老挝等国家签署了禁毒合作谅解备忘录。〔13〕参见《中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府关于禁止非法贩运和滥用麻醉药品、精神药物和易制毒化学品的合作谅解备忘录》《中华人民共和国政府和越南社会主义共和国政府关于加强禁毒合作的谅解备忘录》《中华人民共和国政府和缅甸联邦政府关于加强禁毒合作的谅解备忘录》《中华人民共和国政府和老挝人民民主共和国政府关于加强禁毒合作的谅解备忘录》,载外交部官网,http:// treaty.mfa.gov.cn/Treaty/web/list.jsp,2021年5月9日访问。就主要内容而言,双方均表明就禁毒合作达成一致共识,遵照各自的国内法与共同参加的国际条约,在一定的范围开展禁毒合作。但在实际操作中这些共识缺乏可操作性,而谅解备忘录的法律效力与表现出来的合作效果最终取决于它的法律性质,因而目前关于备忘录的法律性质尚未有定论。判断禁毒合作谅解备忘录的法律性质时,应综合考虑文书具体内容的措辞、有关法律地位的明文规定、缔结时的具体情形,以及制定者缔结之后的行为等。

在推进“一带一路”倡议中,中国与171个国家、国际组织签署了205份合作文件,其中备忘录形式的合作文件占47.8%以上,〔14〕参见《已同中国签订共建“一带一路”合作文件的国家一览》,载中国一带一路网,https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/77298.htm,2021年3月12日访问。一些备忘录明确说明该文书属于不具有法律效力的非条约,如中国与波兰的合作备忘录第4条标明“本谅解备忘录不具有法律约束力”〔15〕参见李程呈:《论谅解备忘录的法律性质和法律效力》,载《红河学院学报》2010年第4期,第149页。,但上述四项禁毒合作备忘录中未有关于文书性质的表述。《维也纳条约法公约》既未将备忘录划归入条约的范畴,也未否认其成为条约的可能性;〔16〕《维也纳条约法公约》第2条第1款规定:“国家间所缔结而以国际法为准之国际书面协定,不论其载于一项单独文书或两项以上相互有关之文书内,亦不论其特定名称如何。”联合国国际法委员会(International Law Commission of the United Nations)认为,谅解备忘录是一种特殊的名称,受《维也纳条约法公约》的约束;实践中,“谅解备忘录”出现的频率甚至超过“条约”。〔17〕参见《国际法委员会年鉴》(1953),第二卷,第101页。麦克奈尔认为谅解备忘录是国家间缔结的非正式的法律协定。〔18〕See Arnold Duncan McNair, The Law of Treaties,Clarendon Press, 1961, p.10-20.这里的“非正式”是相较于条约制定程序的正式性而言的,谅解备忘录因其签订、修改的便宜性而为更多国家所青睐,甚至将其作为条约使用。对于这种被当作条约使用的、能够产生法律约束力的实际效力的规则,法国学者弗朗西斯·斯奈德将之认定为软法。〔19〕See Francis Snyder, Soft Law and Institutional Practice in the European Community, Kluwer Academic Publishers, 1994,p.198.因此,禁毒合作谅解备忘录是具有软法性质的国际文件,虽无法律强制效力,但也能对缔约国产生一定的实际约束力。

三、澜湄国家禁毒执法安全合作的法律问题

(一)国际禁毒公约的权威性不足

无论在国家责任内容还是调整方式上,国际禁毒公约都欠缺权威性。任何国家都希望通过缔结国际公约获得更多的权利,而不是因缔约受到更多限制,或是受其他霸权国家意志的左右。《维也纳条约法公约》规定了“条约必循遵守”,表面上具有较高的权威性,但国际禁毒公约是各国利益与诉求让步妥协的结果,不可能为各国创设强制性义务。同时,无政府状态是当今国际体系的基本特征,〔20〕参见[美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海人民出版社2014年版,第5页。“平等主体间无管辖”,不存在凌驾于主权国家之上的司法权力机构强制各国实施国际禁毒法,国际禁毒规范的否定性评价只能以“谴责”的方式进行。

澜湄各国参与禁毒执法安全合作的程度与执行力不一致,部分国家追求绝对的国家利益,将公约对国家义务的模糊性与不确定性规定视为免责,执法合作机制下仍存在“问题驱动型合作”〔21〕张青磊:《中国与东盟警务合作的障碍及解决路径分析》,载《北京警察学院学报》2013年第3期,第80页。的现象,使得条约创设的合作价值灭失,特别是在新冠肺炎疫情的背景下,政府的财政支出偏向于防疫和恢复经济,降低了毒品治理和禁毒合作的有限地位,不利于全面打击毒品犯罪。此外,保留声明的存在规避了国家部分责任,却也在一定程度上削弱了国际禁毒公约的权威性,导致公约无法产生预期效果。

(二)国内法与国际公约适配度低

国际法主要调整的是国家间的关系,无法直接作用于自然人产生国际法法律关系。在具体的禁毒执法安全合作过程中,各国国内禁毒法才是直接的执法依据,国际禁毒法的施行效果取决于国内禁毒法对其的认可程度,国内法的承认与转化是落实国际公约最直接、最重要的方式,〔22〕参见王凌:《国际禁毒法的实施:理想与现实》,载《中外法学》1995年第5期,第52页。国内法若无直接适用或转化适用的规定,那么国际法只能是“空中楼阁”。

有关禁毒的国际公约是缔约国合作惩治毒品犯罪的共识,是绝大多数国家意志的体现,现行国际禁毒公约规定各缔约国须制定相应的国内法,认定国际公约规定的毒品犯罪行为并定期汇报公约实施状况。但实际上,国内立法转化受到国内复杂的立法程序、各国国民的朴素价值观等因素的综合制约,将非罪行为划归为犯罪行为或将犯罪行为调整为非罪行为均非易事。例如,《精神药物公约》与《麻醉品单一公约》都将吸毒行为认定为犯罪行为,但在中国的禁毒法体系中,《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)未将吸毒行为规定为犯罪行为,吸毒行为仅是违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的违法行为,除非吸毒人员持有的毒品量达到非法持有毒品罪的法定数额时才可能构成犯罪。如此,以吸毒为手段行为而犯其他罪的仅能以其他罪论处,这就遗漏评价了吸毒行为,不符合刑法惩罚犯罪与保障公平的功能定位。

(三)各国国内禁毒法规存在差异

中国与其他澜湄五国分属不同法系,在犯罪的立法机制方面,中国采取立法定性、定量的模式,其他国家采取立法定性、司法定量的二元定罪模式。即便各国法律对罪与非罪无争议,责任认定的不统一也会使犯罪分子通过流窜作案的方式规避惩罚,这对各国尤其是主张犯罪轻刑化的国家造成了巨大的安全威胁,进而影响国际社会的秩序。由于各国刑罚执行制度不同,刑罚的执行效果也不尽相同,以至于禁毒法的威慑力和公信力有差异。此外,在联合执法过程中,各国对于管辖范围、证据的法定形式及其证明力、犯罪嫌疑人权利的保障、判决互认、刑事司法协助等方面存在较大分歧,很难达成一致的约定,仍需要进一步协商完善。

(四)双边禁毒规范的内容不全面

禁毒合作中未涉及域外刑事管辖权的问题。传统理论认为,刑事司法权是国家主权的重要组成部分,止于领土边界,任何国家不得在他国领域范围内行使刑事管辖权。澜湄流域内跨国、跨境贩毒集团,涉案毒品常达上百公斤甚至吨量级,不断向流域内国家渗透,使流域国家毒品犯罪组织化、武装化。〔23〕参见罗圣荣、兰丽:《澜沧江—湄公河合作机制下的澜沧江—湄公河次区域毒品治理问题探析》,载《东南亚纵横》2020年第3期,第6页。同时,毒品犯罪链长,犯罪预备、实行与结果发生地有时空间隔,以国界、地域为界的刑事管辖权的中断会导致侦查取证被迫中断,无法形成打击犯罪的完整链条,即便是在联合巡逻执法中,各国也是分段巡航。若执法安全合作仍将刑事管辖权的合作排除在外,不能就部分域外刑事管辖权,特别是域外侦查权妥善展开合作,就无法达到合作的最佳触点。

犯罪预防在禁毒合作中举足轻重,主要表现为情报信息监测与共享。例如,卫星监测技术能够准确掌握各国毒品种植量,评估国家减少毒品种植的承诺履行度;联合国对包括缅甸在内的五个重点国家进行卫星监测;〔24〕参见李贤华:《国际禁毒比较研究》,载《福建公安高等专科学校学报》2001年第4期,第74页。中国与澜湄五国进行卫星遥感监测罂粟种植坐标的合作。前联合国副秘书长皮诺·阿拉基表示,卫星监测系统每年将耗资1500万美元。〔25〕同上。对于经济发展较为落后的部分澜湄国家而言,卫星监测技术成本较高,与其他国家合作能降低成本。然而,技术上的依赖是否会涉及国家主权的纷争,监测范围与监测所得数据如何处理尚是法外之地。此外,单个国家所掌握的毒品犯罪信息不足以打击毒品犯罪,相关涉案线索核查、国籍身份协查以及调查取证工作都需要涉案国的信息共享或反馈案件侦办情况,整合澜湄各国所掌握的情报信息是惩治毒品犯罪的有力手段,而现阶段情报信息的共享建立在自愿的基础上,未规定各国提供信息与确保信息真实性的义务。

四、完善澜湄国家禁毒执法安全合作法律规制的中国之策

(一)促进商签合作条约,强化合作纲领的权威性

法的权威性以强制约束力的形式表现出来,“条约”通过创设缔约国的权利义务,从而对其产生法律效力,“条约”的法律约束力远大于“联合声明”。《2011联合声明》《部长声明》和《2015联合声明》是现阶段澜湄国家禁毒执法安全合作的纲领性文件,不存在为各签署国创设国际法上权利义务的条款,是宣誓性政治协议,不具备法律约束力,澜湄国家应尽快商签“条约”形式的禁毒合作文件。在澜湄合作机制建设方面,落实联合声明中提出的流域执法安全合作协议;在具体禁毒执法安全合作方面,应达成《澜湄国家禁毒执法安全合作条约》。禁毒合作条约中除了要明确国家的权利义务外,还应规定国家责任的归属与承担方式。犯罪学家贝卡利亚指出,刑罚的威慑力不在严酷性,而在于其及时性与不可避免性,〔26〕参见[意]切萨雷·贝卡利亚:《论犯罪与刑罚》,黄风译,中国方正出版社2004年版,第44页。任何行之有效的法律都会对主体不履行合法有效义务的行为给予否定性评价,以此体现法律的权威性。除此之外,在保留条款方面,还需对保留条款进行限制性规定。由于流域禁毒合作的是特定六国,条约的设定具有区域特色且普适性较弱,其他有意加入该条约的国家若提出保留条款要求,保留条款不得妨碍原本的合作进程,不得减损六国的权利和加重六国的义务,且需经六国有关机关一致同意才可生效。

(二)完善国内禁毒法体系,使国内法与国际法接轨

国内法应当以国际法为基准进行调整,但不能完全复刻国际法的规定,应充分考虑本国的实际国情,以立法或修正案的形式,将缔结的国际条约中规定的罪行转化为国内法,使国内禁毒法与国际禁毒法接轨,减少国家间禁毒法规之间的定罪差异。在毒品犯罪的定罪方面,应比照醉驾入刑的方式,尽快将吸毒行为以修正案的形式纳入中国《刑法》调整的范畴。在量刑方面,国际社会对死刑的存废一直都有激烈的论战,联合国人权委员会认为毒品犯罪不属于“最严重的罪行”,对毒品犯罪适用死刑违反了国际人权法的规定。〔27〕See Patrick Gallahue and Rick Lines,The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2010, The International Harm Reduction Association, 2010, p.13.有学者以我国122份毒品犯罪死刑终审判决书为研究样本,其中触犯单一运输毒品罪被判死刑的就占了25.33%,〔28〕参见梅传强、伍晋:《毒品犯罪死刑控制的教义学展开》,载《现代法学》2019年第5期,第197页。可见司法实务对运输毒品罪适用死刑把控不严。《刑法》第347条未对走私、贩卖、运输、制造毒品这四种犯罪行为的法定数额进行区分,但显然,运输毒品不是导致毒品泛滥的决定性因素,也未造成毒品总量的增长,运输100克鸦片与制造100克鸦片的社会危害性大相径庭。因此,将运输毒品罪配以死刑的合理性受到质疑。但废除运输毒品罪的死刑不符合澜湄流域的毒情,澜湄各国普遍以高压态势应对毒品犯罪,允许对运输毒品的行为适用死刑。因此,应采取最高人民法院“严格限制”的立场,〔29〕参见2015年《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》第2条第4项规定,对运输毒品犯罪应慎重适用死刑。以降低再犯可能性,做到宽严相济。

(三)明确刑事管辖权边界,扩大执法安全合作范围

毒品犯罪是刑事案件,中国与澜湄五国开展禁毒执法安全合作必然要解决刑事管辖权问题,已签订的国际性文件未对域外刑事管辖权作出规定,导致合作执行层面缺乏法律支撑。关于域外刑事管辖权,要解决两方面问题:化解域外刑事管辖权冲突和有条件地拓展域外刑事管辖权。首先,虽然法律以属人管辖、保护管辖与普遍管辖的方式规定了行使域外管辖权的可能情形,但实践中管辖权冲突仍时有发生,会导致多头管辖、争夺管辖权或怠于管辖的现象,因此,在双(多)边合作条约中明文规定域外刑事管辖权的适用次序是目前最佳解决途径。其次,增设重大毒品犯罪中本国公民可引渡的例外条件,以刑事诉讼移管合作保障公民权利。同时,为毒品犯罪设立联合侦查紧急启动的简易程序,允许合作国在已立案侦查毒品犯罪的前提下进入本国境内,就合作事项开展联合侦查活动,在当地执法部门的配合下可以采取一定的强制措施。最后,规定取证程序,避免程序瑕疵所致证据排除,强化证据互认,对联合侦查取得的证据应按照各方协商的证据形式呈现,对他国移交或委托他国协助侦查所得的证据应审查是否符合他国国内法的程序性规定,在此基础上审查“证据三性”,协商各国证据形式的转换与采信规则。总之,澜沧江、湄公河是流域六国的天然界河,流域之上的毒品犯罪不容小觑,故条约还应协调各国海上执法权。虽然《国际海洋法公约》规定国家在毗连区仅可就海关、财政、移民、卫生事项进行管辖,〔30〕参见《国际海洋法公约》,载联合国公约与宣言检索系统,https://www.un.org/zh/documents/treaty/files/UNODC-1988.shtml,2021年5月3日访问。但安全问题是澜湄流域的最大威胁,毒品犯罪严重威胁通航各国的安全,中国也认可在毗连区就国家安全问题进行管辖。因此,应促进澜湄国家友好协商,以澜湄安全共同体的理念为基础,允许沿岸国执法机关对毗连区发现的毒品犯罪行使紧追权符合各国的共同利益。

(四)构建毒品犯罪情报智库,保障执法安全合作信息源

信息是打击毒品犯罪的生命线,完善情报智库建设,保障情报收集与传递工作畅通,确保正确的情报信息在正确的时间掌握在正确的人手中。国际刑警组织建立了18个专门数据库,第18个数据库提供药物分析,世界不同地区的警察可以通过专用网络在毒品存储与运输之间建立联系,进行必要的拦截和检查。〔31〕参见国际刑警组织2019年度报告,https://www.interpol.int/Resources/Documents#Annual-Reports,2021年5月23日访问。澜湄国家的禁毒执法安全合作尚未建立畅通的情报信息共享平台,难以保证信息的时效性,削弱了合作效果。因此,应加强澜湄综合执法安全合作中心的法律地位建设,使之成为澜湄流域禁毒合作情报传递的常态化平台,构建整合事前、事中与事后毒品犯罪信息的防控体系。同时,规范信息获取与共享规则,规定各国的共享义务与未经信息收集或提供国允许不得泄露的保密义务。规定共享信息的范围、毒品原料种植的分布信息、除可能涉及国家秘密以外的毒品犯罪案件侦办情况以及涉案人员的国籍身份信息、生物信息等。

五、结语

法具有天然的滞后性,法律规范的制度供给不足不仅是澜湄国家禁毒执法安全合作面临的问题,也是国家合作的共性问题,澜湄禁毒合作法律体系的建构与完善任重而道远。在这个过程中,中国既是参与者也是领导者,应发挥大国优势、承担大国责任,不断调整本国禁毒立法与司法实践,并在澜湄合作机制的框架下,加强与流域国家的沟通、协商,巩固禁毒合作共识,推动各国法治建设,为国家间开展禁毒执法安全合作提供良好的制度环境,强化国际公约与多边条约的实际效力,共建澜湄命运共同体,为区域和全球禁毒执法安全合作树立典范。