“三吴墨妙”与吴门收藏

◇ 黄朋

“三吴墨妙——近墨堂藏明代江南书法展”正在浙江大学艺术与考古博物馆展出,向人们展示了明代吴门书派及三吴地区书法的华彩篇章,具有书法史的意义。不仅于此,“三吴墨妙展”还具有鉴藏史的意义,在那些书作、墨迹的背后隐藏着收藏家们的鉴与藏,也隐藏着他们的智慧、贡献,我试着把它们揭示出来,从而展现出明代苏州及三吴地区繁盛的鉴藏风气,以及这种风气对于此地书画创作的影响。以下将以“三吴墨妙展”展品为例,分别阐述吴门收藏文化中几个有意思的话题。

一、王世贞“玩”收藏——以《三吴墨妙册》为例

之所以先掠过更早的吴门收藏家直接先说王世贞,是因为这次“三吴墨妙展”的展题即出自王世贞为自己的一件藏品所起的名字。如(图1)所示,这件现今满是虫蚀的“三吴墨妙”四字,正是当年王世贞邀请顾应祥为自己的藏品题写的引首。

图1 顾应祥题“三吴墨妙”引首

王世贞(1526——1590),字元美,号弇州山人,苏州府太仓人,官至南京刑部尚书,为明中期倡导复古的文学流派“后七子”的领袖。王世贞家境富裕,又少年成名,入仕极早,因而在收藏方面是真正的有力者。他的收藏宏富——藏书、藏书画不仅数量众多,而且名迹累累。

作为收藏家,王世贞是一位不甘寂寞、富于创意、敏于行动,特别希望在藏品上留下自己鲜明印记的人。所以于收藏一道,王世贞可谓玩得很开。比如,他喜爱将自己的藏品编辑成各种主题的合卷、合册,乐此不疲。他常常先定下一个主题,然后耐心积累多年,不断添入佳品,又不断汰除不佳者,精挑细选,集腋成裘,终成精品。他就用自己所藏真迹编辑成了《宋名人山水人物册》《宋人杂花鸟册》《三吴楷则册》等等。这种工作有点类似于现代人编辑某家某派的画册,作精致的彩印,但王世贞的做法显然奢侈得多,他是把原作进行编排组合,做成真正的名迹荟萃。“三吴墨妙”正是王世贞自定的一个主题,并最终编辑完成的两个大卷。

注释:

〔1〕 《三吴墨妙》分别记载于《弇州四部稿》卷一百三十一及《弇州四部稿续稿》卷一百六十三。据四库提要,“四部正稿为世贞抚郧阳时所刊,续稿则世贞乞休后,手裒晩岁之作以付其少子骏者,至崇祯间其孙始锓以行世”。也就是说《弇州四部稿》正稿的编订在万历初年,1575 年左右,王世贞五十岁之前。而《续稿》则是在王世贞最晚年,即1590 年才编订好,后由他的儿孙辈付梓行世的。

〔2〕〔3〕语出《三吴墨妙》,《弇州四部稿》卷一百三十一,《文渊阁四库全书》集部,别集类。

如同王世贞所辑其他合卷、合册一样,《三吴墨妙》的编辑工作并非一步到位,而是有一个多年不断精选、添加、汰除,积少成多的过程。《三吴墨妙》最初只有一卷,是在王世贞五十岁前编辑的〔1〕,总共只有二十五件作品,由于有的作者有两三件作品,所以实际收录的作者还不到二十五人。而后,通过王世贞不断地搜集积累,到了他最晚年(1590年之前)编订《弇州四部稿续稿》时,《三吴墨妙》已是上、下两卷了。与十几年前相比,扩充了的《三吴墨妙》中添入了更广泛的三吴地区书家作品,最终收录了35位书家的作品,其中云间6人:沈度、沈粲、钱溥、张弼、陆深、徐献忠;南京7人:顾璘、顾瑮、倪谦、徐霖、金琮、陈沂、王逢元;苏州20人:徐有贞、陈鉴、李应祯、沈周、吴宽、祝允明、唐寅、文徵明、徐祯卿、王鏊、蔡羽、陈淳、王宠、袁袠、陈鎏、王榖祥、彭年、桑悦、周伦、王同祖;宝应一人:朱曰蕃;宁波一人:丰坊。

王世贞说“天下书法归吾吴”,又说“国朝书法尽三吴”。他界定“三吴”的概念是指“自建康至云间以南皆吴也”〔2〕。他又说:“而三吴鏦铮称名家者则又尽数君子。其长篇短言出于有意无意或合与不合,固不可以是而概其生平,然亦管中之一斑也。留山房中,异日便堪作吾乡掌故,儿辈其宝存之。”〔3〕这段话道出了王世贞痴心搜求“三吴妙墨”的初心,就是要向天下人展示,也为后人留下这个时代最好的书法。

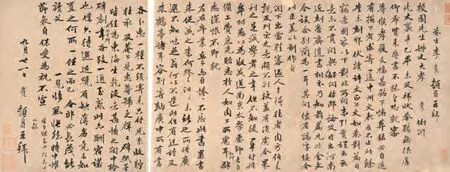

在后世的流传中,王世贞集成的这两个《三吴墨妙》大卷经历了种种变迁——被拆散、分离,又部分聚合。现存的上卷主体在香港中大文物馆,被改装为册,散失了8件,另有两件改装至下卷去了。(图2)下卷现藏故宫博物院,亦被改装为册。但今天在这些被改变了装帧形式的作品中仍能一目了然王世贞留下的痕迹,即每件作品的右上角都钤有“贞”“元”朱文连珠印,而左下角则钤有“有明王氏图书之印”白文印。(图3)

图2 《三吴墨妙册》(选页) 香港中文大学文物馆藏

图3 《三吴墨妙册》中留有的王世贞收藏印记(左下角“有明王氏图书之印”白文印,右上角“贞”“元”朱文连珠印)

当年近墨堂主人在拍卖会上见到一件李应祯信札残本,正是因为在左下角发现一方“有明王氏图书之印”——此可谓王世贞收藏的基因密码,于是联想到曾在港中大文物馆细读过的《三吴墨妙册》,敏锐地感受到两者之间存在的同质性,于是果断拍得这件信札残本。后来经过与中大文物馆《三吴墨妙册》中的《李应祯致刘昌札》比对,发现市场上购得的正是这通信札散失的后半部分,欣喜之余,或许当时便在心中种下了促成“延津之合”的愿望,于是才有了今天这两通信札在浙大博物馆的合璧展出(图4),也才有了接下来包容更多内容的“三吴墨妙展”。在此,我们首先说明了这个“三吴墨妙展”的缘起。

图4 《李应祯致刘昌札》被拆散的前后两部分在“三吴墨妙展”中得以合璧展出

图5——1 《九段锦》第一开

图5——2 《九段锦》第二开

图5——3 《九段锦》第三开

图5——4 《九段锦》第四开

图5——5 《九段锦》第五开

图5——6 《九段锦》第六开

二、吴门书画家如何向经典学习

在没有照相印刷术和公共展览机制的古代,一个画家的成就很大程度上取决于他的眼界。市井小画工能看到的只有师父教给的粉本,他的所能最多只是在画工当中争个高下。一般画家的眼界是学习老师的画风,如此代代相因,跳脱不出师门的范围。而那些在画史上开宗立派的大师级人物,除了有过人的天赋以外,几乎皆有机缘可以接触到古代的书画名迹,或是自己收藏,或是身处鉴藏圈中,周围有藏家朋友,可以时时观赏及借观临摹;又或是有机会接触到内府的书画收藏,那就更加眼福不浅了。

明代苏州有大量书画名迹在这一带流转,这里活跃着一个人数众多的鉴藏家群体,他们的赏鉴、雅集、买卖使得苏州乃至更广泛的三吴地区具备了繁盛的收藏、赏鉴风气,而这正是吴门画派和吴门书派诞生的催化剂。吴门的书画家们有的直接向家藏学习,有的向朋友藏家借观藏品以临摹学习,有的则是去朋友家里观摩或是在雅集上细读他人藏品,总之通过各种途经向古代经典学习。

1.沈周直接向家藏学习——以《九段锦》为例

此次展览中有一套沈周《九段锦》册〔4〕,是沈周作于成化七年(1471)前后,其45岁上下的作品〔5〕。画九页,用笔细致温润,设色明艳又雅致,是极其难得而珍贵的细沈山水佳构,在现存沈周作品谱系中实属罕见,而又在印证着画史对沈周早期画风的描述,因而具有填补画史空白之意义。(图5)

关于《九段锦》画风的来源,我们来看看这个画册较早的几位著录者和题跋者的看法。万历时的徽州鉴赏家詹景凤在他的《东图玄览编》中记载了《九段锦》册在王世懋家,这是我们目前能找到的最早著录。詹景凤评价道:“(《九段锦》)皆法元人赵、吴、王、黄四家。然实启南生平精心作,虽佳,于今日称精古雅秀可耳,以比元人不无堂室之判。”詹景凤认为,沈周这册《九段锦》画风学元人,算得沈周平生精心之作了,在今天看来画风“精古雅秀”,但比起元人来仍有很大差距。

最具分量的题识来自晚明巨眼董其昌,原在册后,可惜乾隆年间毁于火灾,好在高士奇《江村销夏录》中作了全文抄录。董其昌说“(九段锦)乃兼元季四大家及赵吴兴、莆阳惠崇诸体”。董其昌这里所言“元季四大家”已经是指“黄王倪吴”四家了,再加上赵孟頫和北宋的惠崇——这两位都善写著色小景,这是董其昌从《九段锦》中分析出的沈周画风来源。

到了清初高士奇收藏并著录这册《九段锦》时,就干脆为每页画起了个“仿某家”的名字。从第一开到第九开依次是:仿赵吴兴青绿山水、仿黄鹤山樵、仿吴仲圭水墨、仿赵千里、仿惠崇、仿王孟端、仿赵仲穆、仿李成、仿赵大年芦汀菱汊。尽管高士奇所评出处未必尽然,但他的品鉴仍有一定道理。他认为九段锦的风格除了得自于赵孟頫父子、“元四家”以外,还受到宋人李成、惠崇、赵大年、赵千里的影响。高士奇在他的另一本笔记《竹窗集》〔6〕中也谈到了《九段锦》,他说:

世传沈石田画多粗豪磊落,谓其未脱画家习气,不知其原从宋元精微探讨而出,人特未之见耳。吴中所传九段锦册子,高五寸许,长仅一尺。董思白题为“快心洞目之观”。又云“如北朝人见庾信诗”,不胜叹服!

在这里高士奇再次强调了世人所不了解的沈周另一面,即精深地学习宋元诸家,并以精微的形式呈现。

那么沈周从何处得见宋元名迹,并向其师法呢?答案是家藏。当然,身处吴门鉴藏圈中,有大量的古代名迹流转其间,周围朋友们的藏品也都可观可摹。而且作为鉴定核心,沈周目见及鉴赏过的名迹一定远超其自家的收藏,但向家藏学习是最直接、最深入的。

作为吴门画派的第一代领袖,沈周家富收藏,而且其家族已有四代与艺术圈保持良好的关系。其曾祖沈良与王蒙有不错的交情,王蒙曾月夜访沈,并绘小景相赠,一直保藏在沈家。而沈周的祖父沈澄亦蒙锡山沈睿相赠王蒙名作《听雨楼图》,沈周自己也藏有王蒙的名作《太白山图卷》(今藏辽宁省博物馆)。在“元四家”中,沈周从家族亲谊及师友关系上可算是与王蒙最近。除此之外,黄公望的名作《富春山居图》也曾是沈周的收藏,他还有吴镇《古松图》《水墨册页》(前为山水六,后为松竹者十)。在宋画方面,沈周家藏的李成画、高克明《溪山雪意图》以及惠崇《秋浦双鸳图》等是与《九段锦》语言有关联的。在清宫藏品目中有好几个宋画集册中著录有沈周藏印(今在台北故宫博物院),即说明这些宋画集册中有一些册页、团扇曾在沈周家,其中应不乏精致的小景画。

注释:

〔4〕 笔者曾撰文《沈周九段锦真伪辨》,就沈周《九段锦》的双胞案展开考辨,得出结论:近墨堂藏《九段锦》是真迹,而京都国立博物馆藏本为摹本。文章刊载于《中国书画》2020 年第四、第五期。

〔5〕 《九段锦册》第九开“芦汀菱汊”上有沈周老师杜琼作于成化七年辛卯(1471)的题跋,由此可以判断,《九段锦》中相同尺寸的八开的创作时间应即在1471 年前后,而另拼配进去的第一开由画风判断也应作于相近的时段。

〔6〕 现存宁波天一阁,为传世孤本。

〔7〕 黄朋《吴门具眼——明代苏州书画鉴藏》,上海书画出版社2015 年版。

其实沈周的收藏远不止于此,以上只是我们依据《九段锦》的画风来源选取的相关沈周家藏,在我的《吴门具眼》〔7〕一书中,对目前我们能查找到的现存的以及文献记载的沈周家藏做了统计表〔8〕,统计出50多件书画藏品,这可能只是沈周收藏的冰山一角。正因为拥有这样规模的收藏,沈周才可以泛滥宋元诸家,深入而细致地学习,逐渐形成他独特而又包容丰富传统语言的绘画风格。

2.祝允明向收藏家黄琳的藏品取法——《梦游莺花洞天记》背后的故事

注释:

〔8〕 同〔7〕,第59——64 页。

〔9〕 何炎泉《毫端万象:祝允明书法特展》,台北故宫博物院2013 年版,第17 页。

〔10〕 参见黄朋《祝允明的临帖册》,《典藏》,2019 年第一期。〔11〕 白谦慎《傅山的交往和应酬》,上海书画出版社2003年12 月版。

此次“三吴墨妙展”中有一件祝允明的中楷作品《梦游莺花洞天记》(图6),开篇便写道:“壬戌之秋七月既望,畅哉生自苏台拏舟涉江入龙虎之都,登凤凰之台,瞻眺雄丽,神爽飞越……既暮,因寓宿于故人大金吾一江令公之第……”“壬戌之秋七月既望”是在弘治十五年(1502),而这个起首一句对年月日的描写,恰巧与苏轼名篇《赤壁赋》的首句相合。“畅哉生”是祝允明的自号。畅哉生由苏州来到南都(即南京),寓宿在“故人大金吾一江令公之第”。故人,表明是老朋友了。大金吾是武官的别称,明人常用以称呼锦衣卫。祝允明说自己由苏州乘船涉江到南京,住在老朋友锦衣卫一江令公的宅第。其后洋洋洒洒数百言,写的竟是祝氏的南柯一梦。梦里极尽铺陈一江令公生活的奢华、荼蘼。那么这位一江令公究竟是何许人呢?

一江令公名黄琳,字美之,一江是其号,官锦衣卫上骑都尉,是成化、弘治间的一位权宦藏家。他的叔父黄赐是成化朝的司礼监太监,这叔侄二人凭借皇帝的宠幸大肆搜罗书画名迹,甚至把内府书画据为己有。沈周《客座新闻》里曾记述,成化间太监钱能与武官黄琳在南京的官衙公堂上公然斗富,炫耀各家所藏书画。其中多为晋唐五代名迹,宋代的苏黄米蔡不计其数,至于元代书画则完全不当回事了。倚仗着叔父黄赐的势力,黄琳“收藏、赏鉴为一时之最”(董其昌语)。其藏品中包括了像王维《伏生授经图》(今藏日本大阪市立美术馆)、董源《夏山图卷》(今藏上海博物馆)、《苏轼枯木竹石文同墨竹合卷》(今藏上海博物馆)、宋徽宗《草书千文》(今藏辽宁省博物馆)等赫赫巨迹,而其所藏宋元法书则更加丰富,清宫所辑《宋四家法书卷》《宋四家墨宝册》《宋四家真迹册》《宋四家集册》《宋十二名家法书册》《宋贤书翰》《宋人法书》《宋人笺牍》等卷册里都有作品上钤有黄琳的收藏印〔9〕。

祝允明是何时结识黄琳的,现已不可考,但我们可知的是上海博物馆藏有一册祝允明《临魏晋唐宋诸家帖册》,其书写年代在弘治甲寅年(1494),其中有临写《蔡襄澄心堂纸帖》和《米芾元日明窗帖》,这两纸真迹原作就是祝允明向藏家黄琳借临的〔10〕。祝允明所临米芾《元日明窗帖》在黄琳家时乃为米芾《草书九帖》之一,而如今在大阪市立美术馆只剩了四帖,其余在流传过程中散佚了。可以将藏品借予祝氏临摹,可见祝、黄二人的关系当时已不一般。

在此之后的将近十年时间里,祝允明与黄琳始终保持着良好的关系,直到弘治十五年(1502)达到了顶峰。这年七、八月间,甚至是更长的一段时间,祝允明驻留南京,寓居在黄琳宅第,所以他在七月既望写了《梦游莺花洞天记》(即本次展出作品),八月一日为黄琳作《小楷一江赋》(图7),此作现存上海博物馆。在这篇洋洋洒洒近两千言的骈文中,艺术家祝允明极尽吹捧之能事,将权宦黄琳夸得天花乱坠。同一天,祝允明还为黄琳的二弟黄璋夫妇作《偕美赋》,卞永誉《式古堂书画汇考书考》卷二十五有著录,但墨迹今不知下落。这期间,祝允明还为黄琳的多件重要藏品作跋,如王维《伏生授经图》、米芾《草书九帖》、赵孟頫《与中峰和尚书札册》等。

图7 [明]祝允明 小楷一江赋

与黄琳的交往,体现出祝允明处世玲珑圆滑的一面。不过对于一个在仕途上仍有期许的中年举人而言,依傍黄琳这样一位权宦或许在仕途上可以拉自己一把;另一个更重要的方面是,黄琳宝库般的收藏、众多一流的晋唐宋元名迹,才是真正吸引祝允明的最大诱惑。除了观摩和作跋外,甚至还能借回去悉心揣摩,单是这一点,那些洋洋洒洒的吹捧也就都值了!

三、应酬之作——以沈周《为朱存理所作山水卷》、祝允明《黄庭经册》为例

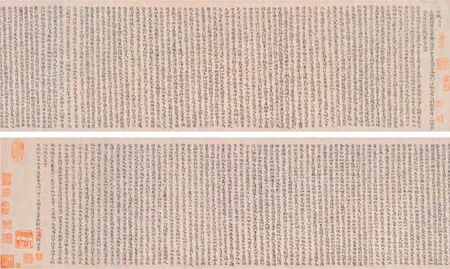

应酬之作对于中国书画家而言始终是一个无法避免的问题。白谦慎老师写过一本书叫《傅山的交往和应酬》〔11〕,其中把应酬作为一个艺术史问题做了深入的讨论,他认为,“在现存的中国古代书画作品特别是明清以后的作品中,为应酬而书写的作品数量和可能多于为适情自娱而创作的作品”。柯律格甚至以“雅债”为题来书写文徵明及其所代表的吴门画坛,正是从人情、应酬等社会问题的角度去探讨艺术史。沈周也曾在题跋中感慨:“余早岁以画为乐,中岁以画为累……”中年以后随着画名日盛,于是有大量不可推脱的人情应酬,才使得原本热爱绘事的沈周,不堪其累,作如是感叹。本次展览中就有一册祝允明的《小楷黄庭经》(图8),是他在去世前两个月,病中为一位昆山来求字的魏诚甫所作。册后的祝允明自题道:

图8 [明]祝允明 小楷黄庭经(局部)

昆山魏诚甫远谒乞书黄庭经,此非抱病老人所办也。诚父意极恳,且欲坐守急回,遂以六十七岁久疾初间,却药执笔,半日间了千三百余言,可谓老人多儿态矣!……

册末祝允明署款为“丙戌十月”,他卒于两个月后的丙戌十二月。想想真惨,六十七岁老人在病中停下服药,迫不得已去应酬一位远道而来的求书者。因为求书者是从昆山来到苏州城里的,在当时就是远道了。他坐等着祝允明写完一套《黄庭经》,还急着要把书册带回昆山。无奈之下,祝允明抱病,半日内写完一千三百余字的小楷书,何等辛苦!通过魏诚甫的“坐守”和祝允明的“却药执笔”这几个词的描述,深切地反映出艺术家的“应酬之苦”。据史载,祝允明晚年家庭开销大,极其缺钱,他售卖书作应该是全家的重要经济来源。他一病便不能写字了,不仅断了财路,还需要钱治病,真是雪上加霜。于是不得不抱病替人作书,换钱维持生计。从书迹来看,此册小楷书确有疲病之态,不似其年轻时,一手锺繇体小楷书写得宽博厚实、元气满满。祝允明爱用“老人多儿态”题写在书迹上作为自谦之词,这册上也写了。实际上此册书作恰恰不是“老人多儿态”,而是“老人多病态了”。

上面讲的是迫不得已的应酬、辛苦的应酬、苦恼的应酬,都与我们中国文人艺术出于娱情适性的出发点相违。但还有一种应酬不是苦的,而是甜的,是心甘情愿的,甚至是倾尽心血的。这类应酬是为好友、知己所作的书画。士可为知己者死,俞伯牙因为知音钟子期已死,从此不再弹琴。所以为知己者作画绝不是一般意义上的应酬。沈周——此次“三吴墨妙展”的主角之一,他曾两次为好友吴宽离苏赴京作送别图,皆是饱含深情地抒写。成化十五年(1479)的那次,沈周绘制了五丈长卷,并题诗道:“赠君耻无紫玉珏,赠君更无黄金棰。为君十日画一山,为君五日画一水……”诗意感人,画作更是用尽心意。而弘治十年(1497)吴宽服完母丧还朝时,沈周一直将他送到京口(即今天的镇江),最终分手时为吴宽作《京口送别图》,卷后题诗中有一句“重逢日远知年老”,谁知这句竟一语成谶,此一别二人竟成永诀。弘治十七年(1504),吴宽在北京过世,未及还乡。

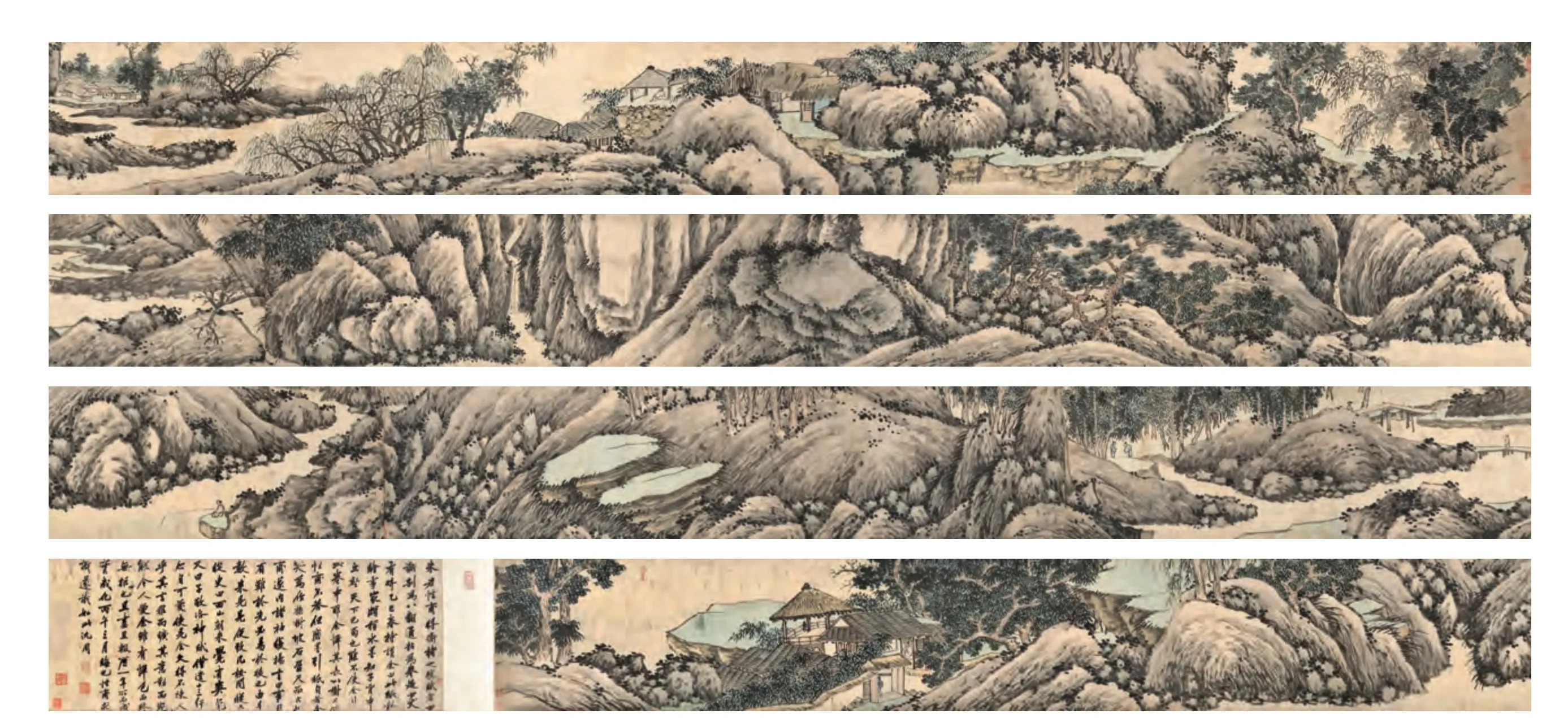

在本次展览中亦有一卷沈周为知音好友所绘画卷——《为朱存理作山水卷》。(图9)此卷画心长达12米多,作于成化丙午(1486)三月,沈周时年六十。据卷后沈周长跋可知事情的原委:

图9 [明]沈周 为朱存理作山水卷

朱君性甫得衢楮之缜腻者四翻,剖为八翻,通粘为卷,延四丈有畸。乙巳春持谓余曰:“此纸于绘事家颇称水墨。知子胸中丘壑天下巴蜀也,能不使余卧游此卷中耶?”余惮其长,以谢不能,性甫不答,但磨墨引纸自若。余笑为作杂树坡石盈尺而止,性甫遂内诸袖,复扬言曰:“事见有难于先,必易于后也。”由是数数来见,见便致几案间,纵意从臾曰:“西山朝来觉有爽气”,又曰:“子敬洛神赋仅遗十三行亦自可爱使见全文。得不悚人乎?”其言雅而旷,其意勤而宛,能令人爱。余虽有惮色而终无拒心也。且画且辍,历一年,所而成实成化丙午三月晦也,性甫求识,遂识如此。沈周。

朱君性甫,就是朱存理(1444——1513),字性甫,家住苏州城的葑门。朱存理是宋代大儒朱长文(乐圃先生)的后人,他的年龄介于沈周与文徵明两代之间,小沈周近二十岁,又大文徵明二十多岁。他很早就开始活跃在苏州的文人圈中。当时鉴藏圈中的许多雅集、事件他都是重要的参与者。朱存理隐居不仕,嗜书如命,又没钱买,就以手抄书,“居常无他过从,惟闻人有奇书,辄从以求,以必得为志。或手自缮录,动盈筐箧。群经诸史,下逮稗官小说,山经地志,无所不有,亦无所不窥。”〔12〕抄书、搜集吴中掌故,朱存理渐渐成为一部活字典,苏州城中最熟悉掌故的“两朱先生”——一位叫朱尧民、一位就是朱存理。

朱存理还特别爱搜集和抄录书画题跋,他对史鉴说:“米元章有《宝章待访》,周公谨有《云烟过眼》,而止述其件目,使人垂涎耳。仆今备录全文,可能一快读也。”所以朱存理就将所过目的书画作品的文字内容以及题跋全文抄录下来,并且把题跋按照记、跋、诗、赞、铭等文体加以分类。由此,后人在没有见到原作的情况下,也可以详细了解作品的内容、流传经过以及各代人的品鉴了。这是朱存理的首创,是他对书画著录的重要贡献。朱存理辑成《珊瑚木难》和《铁网珊瑚》两本重要的书画著录书流传后世,是记载吴门书画艺术及收藏事迹的重要文献。

朱存理就是这样一位吴门文人圈里嗜书如命、甘于清贫、风趣幽默、人缘颇好的大隐士。沈周和朱存理一样都是真正的隐士,而从这个手卷所反映出的是两位君子淡如水的交情。朱存理找来好纸,粘成长卷,请画于沈周。沈周见到四丈长的大卷,婉言拒绝了。朱存理亦不多说,只是在旁铺纸磨墨。沈周见状会心笑笑,便下笔作画,画不盈尺,就停了手。朱存理识趣地卷起画拢在衣袖里,下次再来。每次相见,不用多说,就引纸作画,画到一尺左右就收手,下次再来。不急不忙,且画且辍,历一年而成。沈周在这件事情上的态度是因为朱存理“其言雅而旷,其意勤而宛,能令人爱”,而渐渐放松下来——虽有惮色而终无拒心也。

看看画卷中所画,亦是一派恬淡的田园生活,人们悠游林下,或在溪边垂钓,或策杖访友,或在林中相遇,作揖问安。或是虚掩柴扉,书斋中静坐读书。明代苏州文人特爱抄写宋代罗大经的《山静日长》,中有“山静似太古、日长如小年”,又有“无事此静坐,一日似两日,若活七十年,便是百四十”。这样的应酬之作非但完全没有酬应之苦,而是悠悠然画出彼此知音共同向往的生活状态。

注释:

〔12〕 《朱性甫先生墓志铭》,《文徵明集》卷二十九,上海古籍出版社1987 年10 月版,第679 页。