DRGs付费制度概述与应用思考

黄雲瑛

(成都上锦南府医院,成都市 610000 )

DRGs(Diagnosis-related Groups,疾病诊断相关分组)是一种疾病分类方法,它根据患者年龄、住院天数、临床主要诊断、治疗方式、合并症或并发症等主要临床信息将患者划入不同的疾病诊断组。这种分组的存在主要服务于医疗支付、医疗卫生服务、医疗质效、医疗安全四方面。

从医疗支付入手,医保机构结合DRGs分组和区域范围内的平均治疗水平制定的付费标准,并按照此标准向医院支付实发医保费用。若医院通过提高治疗效率或合理控费等手段,使实发病组次均医保费用低于区域内平均水平,那么结余部分就是医院的盈余,相反超出部分也得由医院自行承担。DRGs支付制度的应用不仅能够有效控制医疗费用的不合理增长,还可以倒逼医院提高服务效率与效能,在一定程度上缓解过度医疗、过度检查等问题。

目前DRGs在世界范围内广泛运用,是公认的比较先进的质效控制手段。本文运用文献研究法探索美国、德国及中国大陆与台湾地区DRGs支付制度应用情况,通过定性分析法总结医保变革下医院管理模式与技术。

1 美国MS-DRGs 支付体系

美国是DRGs诞生地,在20世纪70到80年代,耶鲁大学在设计DRGs时,提出了4项基本分组原则和付费应用4个基本步骤,为DRGs合理性应用提供了理论基础。4个基本分组原则:(1) 分组信息可以常规获得;(2) 尽可能涵盖所有病种;(3) 每个DRG组病种消耗的资源具有共通性;(4) 每个组的临床特征相似以便于医生理解和开展治疗。付费应用4步骤:(1) 按学科或解剖系统进行分组;(2) 区分内外科治疗方式;(3) 设计临床规范路径;(4) 分析影响疾病治疗难度的相关因素,如年龄、并发症、合并症等[1]。

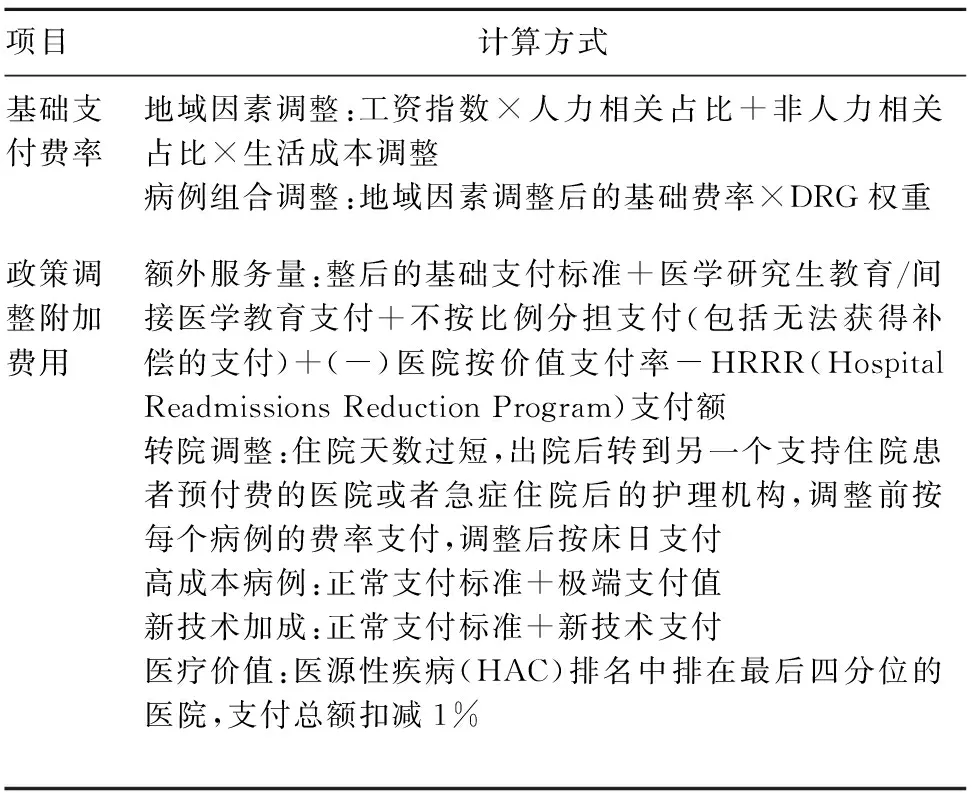

美国DRG分组是按照入院患者临床症状和治疗程序,同时结合资源使用相近原则划分的。DRGs付费制度实施初期,基础费率仅覆盖运营费用(即劳动力成本、药品耗材等设备物资供给成本),1992年推行价值医疗后,逐步纳入资本费用(即固定资产折旧、利息、租金等)。DRGs的相对权重是基于服务成本测算的,代表病组消耗资源程度,MS-DRGs定额支付标准也有附加的额外补偿,如医学研究/医学教育补偿、昂贵新技术使用额外补偿、异常高值病例补偿等,相当于为不受医疗机构控制的高成本支出提供了公平合理的运营补偿机制。奥巴马医改后,还增加了对医院再住院率和院感染率的考核,考核不达标则会降低DRGs费率。支付方式详见表1。

表1 美国2019年住院患者付费体系计算方式

美国拥有世界上最昂贵的医疗保障体制,其连续数年在医疗卫生方面的支出占国际总支出榜首。美国经济崇尚自由,其医疗保障制度相对其他任何国家更市场化,参与部门既有公共部门,又有私人部门和非营利组织,医疗保险既有商业医疗保险,又有社会医疗保险。研究美国支付体系有利于构建DRGs支付制度的整体框架。

2 德国 G-DRGs 支付体系

德国是社会保障发源地,人口中87%通过社会医疗保险来获得医疗保障,而医疗卫生服务的主要供给方是公立医院和其他非营利医院。1993年以前,德国医保支付的主要方式为按住院床日费付费,医疗机构可以通过延长平均住院日、增加每病人费用获利。1993年德国引入“按病种付费”,通过临床路径规范医疗行为,匹配合理的支付价格,但是由于疾病的复杂性、综合性,“按病种付费”方式应仅在25%的范围内应用。2000年,德国开始属地化DRGs支付探索,2003年G-DRGs支付制度开始试点,直到2007年才得以普及,2010年实现了以州为单位基础费率的统一。

与美国一样,德国DRGs采用费率法进行医保基金分配,其内在逻辑是:首先,完成DRG分组,根据一定区域内每组DRG例均住院费用与所有病例次均费用之比计算出区域内各DRG组的权重。其次,根据制定出来的各组DRG权重,以医疗机构历史数据为参照预计出院患者数和总权重。然后,按照该地区医疗保险年度预算额度和预期支付比例推算出年度医保支付总费用,再计算出各医疗机构的基础费率,基础费率=(医保支付总费用×每组DRG权重) ÷总权重。最终,定额支付标准=基础费率×相对权重。在实际支付应用中,德国DRGs制度对于不常见的、复杂的医疗服务或者特殊昂贵药材提供补充性支付,住院日少、费用低的服务按床日支付费用,将住院费超高、住院时间超长的医疗服务另行附加补偿[2]。

除精神病院外,G-DRGs 适用于德国所有公立、私立非营利性、私立营利性医院和各类医疗保险,得到了广泛普及。德国通过实施G-DRG支付方式,建立了以病人为中心的价值医疗模式,通过质量与成本的管理,促使医疗机构病案质量和效能大幅提高。 G-DRG 支付方式促进公立医院与私立医院的公平竞争,使医疗体系良性发展、稳步提升。

3 中国台湾地区TW-DRGs 支付体系

台湾地区的健康保险制度具有强制性,其覆盖面达到99.6%。1995—2000年我国台湾出现了多种支付方式,包括:总额预算、按项目付费、按病种付费、按床日付费、按服务质量付费等。每种支付方式都既有亮点亦有局限性:按项目付费能直观反映服务内容,但容易出现为了利益而过度医疗;总额支付制度简单粗暴,控费效果好,但服务效能低;按床日付费鼓励医院减少不必要的治疗,但无法反映不同病情的成本差异。面临多种支付方式并轨局面,台湾保健署引入DRGs并做属地化开发,于2006年开始实施全民健康保险TW-DRGs支付制度[3]。

台湾地区的健保费实行总额预算,按点值进行结算,按学科进行划拨。内在逻辑是在完成DRG分组后,首先根据过去两年或三年的各DRG组例均住院费用除以所有病例的例均住院费用再乘以100或1 000得出各DRG组的基准点数。然后根据过去两年或三年各级别医院例均住院费用除以统筹区所有医院的住院例均费用得到成本调整系数,各DRG组的基准点数乘以成本调整系数即得到各级别医院各DRG组的病例点数。最后,用医保月预算除以所有医疗结构实发总点数确定每点数的月点值,以此作为月度预付依据,年底以同样公式计算出每点数年清算点值,多退少补。台湾地区TW-DRGs在实际应用中,健保署设置DRG门槛值,服务点数低于门槛,按项目付费,高于门槛值,采用定额支付加超额固定比例补贴支付[4]。

中国台湾地区DRGs的实施是渐进的,通过过渡性政策逐步提高DRGs的应用比例,支付制度界限明晰、计算简单,能够从不同层面反映医疗资源的使用情况,使医疗资源的分配更加公平、合理。台湾地区也将当下医疗机构绩效评估指标融入DRGs付费制度中,能够从多个角度综合进行应用、分析。TW-DRGs支付制度也引起了一些负面反应,由于台湾地区医疗机构人力薪资与绩效挂钩,当患者医疗费用高于DRGs支付费用时,收入的负增长由医院、科室和个人分级承担,引起人力反弹。同时,台湾地区实施DRGs后,从整体上看医疗机构费用成本得到了控制,但是体量小的医院相对成本较高,难以盈利,能够治疗较为复杂疾病的医疗机构也可能因为报销比例落在亏损的范围亏损,这类型的医院在DRGs的逐步洗牌中会因为生存压力而面临倒闭。

4 我国DRGs支付制度的探索

我国学者从20世纪80年代末开始研究属地化按病组支付方式,基本思路是定义基本病种,根据其他不同疾病(DRGs组)诊治所需的医疗费用与基本病种费用之间的比值,确定相应的分值,加持医疗等级、职称比例等系数最终确定医保经办机构可分配基金结算费用。在我国DRGs试点应用中,常见的主要指标有:DRGs组数、总权重数(RW)、病例组合指数(CMI)、费用和时间的消耗指数、死亡指数。可以单独或组合作用于医疗质量管理、绩效成本管理、卫生服务管理等多个方面[5](见表2)。

表2 我国DRGs主要指标及其应用

DRGs医保支付制度已于2020年下半年在全国推行。面对当下对DRGs的火热探索,医院管理的挑战可以从以下几点考虑 。

4.1 加强病案录入与质控管理

我国医疗卫生部门对医疗机构数据统计与管控大多采集于病案首页,病案录入的准确性直接关系着费用报销匹配度,如果DRGs未入组或组别降低,医保付费会低于该病种应报销费用,医院将遭受一定的经济损失。病案首页的管理不仅仅是书写规范,也要有质控机制、追查机制,形成PDCA闭环优化,实现持续性改进病案信息质量。

4.2 加强医院运营数据的分析和管理

由于每个DRG组的控费标准不同,医院需要清楚了解自身资源在DRG组上的分布情况(DRG组病例数、病例占比)及有关效率指标(费用指标如例均费用和人均费用,效率指标如住院天数和住院死亡率等),进行定期监测、反馈,及时有效地调整资源的分配[6]。一直以来,公立医院关注的是与开放床位数、就诊人次、出院人次等直接挂钩的收入,通过开源提高利润。但从其他国家和地区DRGs支付实施结果不难看出,DRG将缩短住院天数、减少不必要住院和诱导性支出,这就意味着短期内医院整体收入呈下降趋势。而在DRG体系下,提供越多的服务意味着消耗更大的资源,关注成本结构将改变医院以消耗资源的代价推升收入。在实践中,医院可通过病种成本收益分析,选择与医院功能定位适应的重点病种,推行分级诊疗。

4.3 加快信息化建设

DRGs付费提高了医疗服务质与量的要求,质效和量效指标的统计与分析是了解资源分配情况与程度的重要基础。医疗机构应根据自身情况,开发建设运营绩效管理平台,对运营预算管理、病重成本核算、DRG分组质控和绩效管理进行有机整合,便于信息的提取与分析。量效包括业务量效率情况,涵盖门诊人次、入院判诊人次、出院人次、占用床日、手术级别人次等,质效包括医疗项目风险、DRGs相关指标、成本控制、医德医风、患者满意度等。

总而言之,DRGs付费制度是一个由国家顶层设计、地方过渡实施的过程。医疗机构在应对医保改革时应切合属地实际情况,以医保改革指导方针为导向,循序渐进,逐步完善。