设计生态中的“传统”元素

——以传统挑花工艺为例

李鑫扬

清华大学美术学院,北京100084

与传统社会相比,现代生活方式的改变使人们对现存事物的兴趣以及感官的享受不断增强,机器作为手段为现代生活提供极大便利之时,传统生活方式的活力却在逐渐消失,传统的名声也在每况愈下。与之伴随而来的是,以往与人有关的价值与意义开始逐渐转移,人们据以认识和判断事物的标准也在发生改变。在现代生活中,设计对于塑造人们的生活方式至关重要,传统文化的流失也不可避免地引发了设计生态的失衡。除此之外,人们似乎丧失了与生活中的“美”相遇的兴趣,以及先天地从自然中获取美的能力。同时,人们对事物的直接感知和主动探索,对知觉对象的整体感受和把握能力,也似乎变得不像以前那样敏感并显示出衰退的状态。

在人们的生活中,“传统”并不是如物象直接可见或如命题知识般可明确表述,也不是简单的将其化约为元素进行接合表现,而是隐藏在事物深处的观念和信仰,是已被人们接受的某种隐含意义,正如爱德华·希尔斯所言,传统是人类行为、思想和想象的产物,并且被代代相传[1]。对于艺术设计而言,传统为其提供了既定、自然的视觉语言,历代实践者可以从中选择线索应用到造型图像之中,借此来与生活在同一环境的人们进行普遍的交流,人们也在其中通过想象将生活中的纷杂成分联合成一个整体。在传统社会中,人们往往通过手工艺制作的用具来获得设计经验,想象力和情感也在其中得到了和谐的整合。在人们以视觉感官来感知形象的手工艺品中亦是如此。在审美的意义上,传统之物带给人们的,不仅仅是远看那个模糊的样子,而应该是那隐含其中的被传承若干代人的审美规律[2]。然而,现代机器制品在人们生活中的大量介入,使人们在传统社会培养起的美感认知发生了转变,干扰、混乱了人们在视觉形象中获得完整意义的能力,以往在设计中建立起的视觉思维与设计活动之间的平衡关系也濒临破坏。当人们的视觉感官缺少了敏锐的感受能力时,便会阻碍人们创造性思维活动的施展,影响到人们感知身边之物的方式,不论是对设计师还是使用者,都会降低其对现代设计产品审美价值的判断和选择。

具体以传统挑花设计中的视觉形象而言,这是历代实践者创造的一种结合形状、色彩、节奏等各种力量相互作用的形体,人们在观看这些形象中获得对事物的认识和理解,并在其中感受到自身整体知觉能力的发挥。在我国不同地区流传的传统挑花设计虽各有特点,但构成其图案的各种视觉特性之间均体现出一种和谐的组织关系,人们在感知这些形象时更容易在头脑中构建出富有感染力的形象。

一、传统挑花设计中的生态系统

传统挑花工艺是一种主要以十字针法构成的交叉纹样为单位,辅以半针、牵针等针法,经重复排列单位纹样而组合构成完整图案的手工技艺。历代挑花实践者不仅遵循传统流传下来的挑花工艺,同时也继承传统图式中形状、色彩等视觉特性积累下来的知觉法则。在挑花工艺中,制作者积极运用视觉的组织能力对生活中的素材加以选择和组合,并根据知觉生成的意象进行形象的创造。观看者从画面的局部开始注意,进而慢慢寻找画面的结构,再通过想象力把画面中的形象与心中的意象结合为一个整体的意义。因此,人们在观看挑花图案时,视知觉并不是对刺激物的被动复制,而是一种积极的理性活动[3]。也就是说,人们在知觉各种具有地方性特色的挑花图案时,便已同时展开认识的思维活动。在传统挑花设计中,制作者在长期实践经历的基础上已使其发展出一套人的认识与设计活动之间平衡和谐的生态系统。

湖南隆回的瑶族因喜着带有装饰性花纹的服饰而又被称为“花瑶”。隆回县小沙江地区的花瑶女性通常在自己七、八岁时开始学习挑花工艺,并将其用于全身服饰的制作,比如头部花巾、上衣、腰带、筒裙、腿绑带等物件。出嫁前的嫁妆当然也是姑娘们的必备之物。筒裙上居于中央部位的挑花图案针法密布、结构严谨,面积几乎覆盖裙面的2/3以上。由于密集的针法嵌入布面的经纬纱线,纹样与布料的层叠交织能够起到加固布面和防止磨损的作用。花瑶挑花筒裙见图1(奉堂妹制作)。

图1 花瑶挑花筒裙

此件花瑶挑花中的主要图案位居整幅布面中央,在此黑底白花的长方形区域内又分为2个中轴对称的部分,每部分以上中下3 个区域分别展现3 类虎的造形。中间部分是2 只趴着的正面和侧面成年虎形象,上下部分分别为不同姿态的幼年虎形象。其中画面上部的虎形象相较下部更为生动写实,下部的虎形象因处于边缘而更为程式化与风格化。这些虎形象造形的巧妙之处在于制作者不仅将虎的一家完整表现出来,还表现出不同年龄段虎的种种不同样态。此外,制作者将处于不同时间生长次序的虎形象同时组织在一幅画面上,为观者呈现出复杂又多样的,并能引发强烈情感的关于虎的群体生活景象。

流传于湖北省东部的黄梅挑花以汉族人传承为主,其挑花品种以彩挑为特色,其中方巾为现存实物最多的挑花品类。方巾上的图案遵循模件化的造形原则不断变换花色,制作者在不改变方巾款式的基础上将图案视为新的创造品种,显示出人们生活中主动探索美的多样性的一面。黄梅挑花方巾见图2(桂林枫收藏)。

图2 黄梅挑花方巾

黄梅挑花纹样是构架在近黑色的深色底布上,制作者通常先以白色绣线构建纹样轮廓,后再填充、搭配彩色绣线。此方巾中的白色纹样轮廓已经将图形与底面加以区分,粉红、玫红、粉绿、淡黄、橘黄等彩线挑绣的纹样进一步加强了图底之间的分离程度,白色和彩色纹样搭配构成的图案在暗色底布背景的衬托下拥有相对更高的亮度,图形变得更加突出。此外,尽管各组纹样之间具有明显的边界,但因每组纹样的色彩搭配相似,符合知觉的相似性原则,以及纹样主要由十字针法为主组织成各种明确的形状,从总体上看纹样便不会显得零散纷乱,而更容易被视为一个整体。

居住于湘西地区的苗族姑娘幼年便开始学习挑花刺绣,未及成年便已能熟练操作完整图案。据《湘西苗族实地调查报告》记载,苗族挑花“花极匀紧,内外两面,都现同样花纹,无正反之分别,故曰两面花”[4]。由于湘西各少数民族生活间彼此交融,有些地区又与汉族杂居,所以艺术风格在互相之间多有影响。而贵州环境相对闭塞,苗族人数众多且居住于不同地区,挑花工艺也广泛分布于贵阳的花溪、乌当,黔南的龙里,安顺,六盘水的六枝,毕节的织金等地。此外,其他少数民族如回族、布依族、侗族也有挑花工艺的发展。

湘西苗族挑花的构图显示出与土家族、汉族共同的特征倾向,中心主题纹样将花与叶的方向进行有规律的旋转,造成一种形态的活跃与紧张。苗族挑花长巾见图3(张春海收藏)。贵州贵阳乌当的苗族挑花背扇则显示出另一种明确的造型力结构。苗族挑花背扇[5]见图4。背扇用来背婴儿,其他地区的背扇也会运用织锦、蜡染等不同工艺进行制作。此幅背扇以深色布料为基底,其上挑绣以白色、红色等明度较高的纹样,图底关系清晰明确,显示出制作者善于组织构造画面秩序的能力。以图形来看,整体背扇由上下2 个宽窄不一的方形组织而成。上半部分以红白布料将画面分割为不同大小的方框,其中3 个小方框组织在一个大方框内,之后在内部密集填充规律性重复的纹样。下半部分以不同大小的长方框层层构成明确的同心方形结构,之后在其内部层层填充纹样。这样构造出的高度统一坚实的图形,使人有一种稳定可靠、连贯一致的感觉。这种安如磐石的结构初看下仿佛无处可破,但仔细观察后便可发现其内部各组成部分同时蕴含着丰富的流动能量。

图3 苗族挑花长巾

图4 苗族挑花背扇

在湘鄂西地区居住的土家族人也拥有挑花的生活习俗,以挑花工艺为主制作的物品有家居用品,方巾、长巾等贴身用品,服饰等日常物件。在典型的土家族挑花长巾中,画面被分为上下2 个部分,每部分均以4组角花围绕中心花组织布局,并以长方形条状的连续纹样作为上下2个部分的隔断。下方的中心图案迎亲图为土家族长期流传的主题纹样,在土家织锦铺盖、挑花长巾、头帕中都是普遍使用的传统图式。长巾上的图案经过有规律地组织,形成上下2组视觉焦点,每组焦点拥有相同的组织结构,只是内部填充纹样不同,这样就使得2 组之间拥有共同的节奏,从而形成统一多样性的构图。土家族挑花长巾[6]见图5。

图5 土家族挑花长巾

在传统挑花设计的生活场景中,制作者挑绣的纹样大多来自生活世界的意象,人们的挑花实践是日常生活的一部分,心灵中的意象与所居环境构成一个整体。人与自然,以及与生活的关系都达到了一种和谐的状态。不同地区的挑花设计虽呈现出多样性的特点,但其图案的各组成部分均能构造出有规则的秩序变化,人们在感知这些视觉图像时能够感受到动态的视觉组织活动,从而吸引自身注意力,领会到不同挑花设计在整体上具有的统一的造型力。

二、现代挑花设计生态中的“以图案为元素”

如今,工业化制造的器物遍布在人们的日常生活中,传统挑花工艺也在不断创新以回应现代社会的需求。然而,为适应现代产品的挑花设计,无论是在图案设计还是工艺运用上,都出现了将传统元素机械相加而非进行统一整体的设计行为,打破了传统挑花设计生态中人与设计活动的平衡关系。面对这样的挑花设计,人们在视觉中很难将其感知为和谐、统一的形体,并在心灵中获得普遍性的理解和把握,同时也不利于设计中创造性思维的探索与运用。

传统挑花设计与传统生活已经在漫长的历史进程中建立起一种关系模式,这种关系构成的图式在人们心中逐渐形成意象,并在制作与观看时与感知到的情景加以联系。在传统社会中,各民族在服饰上运用的挑花工艺各有特色,比如贵州少数民族在其背扇、围腰、头帕等服饰中会以挑花与刺绣或蜡染等工艺进行搭配使用;湖南少数民族喜爱制作挑花筒裙、背裙、头帕等,并在衣裤的边缘如领口、袖口、下摆等部位以挑花为饰。20世纪上半叶,旗袍的造型经改良达到成熟期,主要以上海为中心发展,并成为当时流行的时装。现代印花工艺促进面料不断翻新的同时也为旗袍样式提供更多选择,刺绣工艺因手工制作成本较高等因素而在旗袍上较少使用。传统挑花图案作为以棉、麻等传统面料为主制作的运用在生活用品上的装饰,有着自身发展出来的结构和意义,又因其遵循布料经纬纱线挑绣的工艺所制,面料的细密光滑程度往往不及近代服装面料。近代旗袍的制作已经不仅限于棉、绸、缎等传统面料,而是与进口面料以及现代工艺相结合。当运用蕾丝、纱等新式面料制作的旗袍与传统挑花图案发生接合之时,这种做法便是误解了人们对形的整体知觉能力,见图6a。人们对形的知觉并不是通过对构成其各部分元素的表面相加,而是通过独立于其构成成分的、一种从中抽象出来的性质来获得。这种性质不是简单地从旗袍与挑花形式中加以提取,而是作为审美对象被整体地感知,见图6a。

在传统挑花图案中,以往表现迎亲图这一图式的载体多为铺盖、长巾等平面静态的媒介,并且人们经由长久的观看经验,在知觉此图像的结构时能够与头脑中的意象相对应,形成便于组织的统一整体。而服饰并不仅仅是二维的材料,可以说是一种立体造型艺术,将此图式的一部分用于商品化的民族服饰,并没有增加感知的多样性,反而因建立起一种机械的联系,而削弱了视觉意象的组织能力。此外,以图底关系来看,图形中白、黄、橘红等颜色与背景的红色在明度值上相似,干扰了图底关系的识别。以视觉质感来看,传统挑花图案一般适宜在粗疏纹理的织布上运用细丝挑绣,而此件服饰将粗松、规整的挑花图案绣制于细密的机织物面料之上,形成了与传统习惯相反的粗细对比质感,见图6b。

图6 现代苗绣

因此,在现代挑花设计中,若把传统图案当作元素使用,也就是相当于“处于元素状态的元素的这种抽象美不能构成新的审美对象”[7],不能将其视为审美对象的关键性质而进一步把握其整体结构,也不利于人的心理感受与设计形态之间的平衡关系。由此制作的物品无法作为整体被人感知到意义和情感,在人的想象力中也无法完成一种意象内容的整合。

三、现代挑花设计生态中的“以工艺为元素”

传统挑花工艺融入现代产品设计的过程中,也出现了将其作为元素使用的现象,比如以挑花工艺制作简笔画或卡通形象,破坏了传统挑花设计展现出的和谐的视觉秩序。简笔画与卡通形象的普及离不开现代传播媒介的发展,现代社会在波普文化、商业化的影响下,诸多大众流行的文化符号被作为图像普遍用于室内家居用品、饰品、服装等方面。由于以往的经验并不是视觉意象的附加物,而是作为它的一个组成部分在起作用[3],人们在生活中对大量出现的简笔画以及卡通动画形象已经建立起一种知觉联系,这些图像作为文化工业的组成部分适应于现代商业产品的生产,但若将其作为设计元素与传统文化形式进行表面的接合,则会因其模式化的拼贴而不易引发观看者的情感,同时也不利于原创性设计思维的发挥,从而阻碍传统艺术形式向现代设计转换的发展路径。

简笔画运用简练、概括的线条塑造形象,在简便易学的同时,也会因其造型符号化而阻碍创造力的发展。上世纪80 年代以来,儿童简笔画风格的动画片、连环画等,经过电视、印刷品等现代传媒以及现代家居用品得到广泛传播,几乎遍及每一个村落。同时,简笔画作为一种艺术风格开始兴起于大众服饰等领域,在湖南花瑶地区也出现了简笔画风格的挑花图案。现代花瑶挑花[8]见图7。早在二三十年前,距今跟踪调查花瑶挑花四十年的老后(本名刘启后),已经敏锐地观察到花瑶挑花中简笔画图案替代传统图案的问题。在一次为民间挑花设计人才进行培训的讲课中,他提出看到这种情况很伤心,并认为花瑶挑花中传统图案的艺术价值并不是化繁为简的简笔画所能比拟的。笔者也认同这一观点,简笔画虽简单便捷,但与传统花瑶挑花相比,同样是虎形象的主体图案,简笔画形象失去了虎的动态形式的活力,又因其塑造形象的线条与整体面积相比显得过细,造成线条的无序与形象的模糊。对观看者而言,会影响其想象力的发挥以及对视觉意象的组织。

图7 现代花瑶挑花

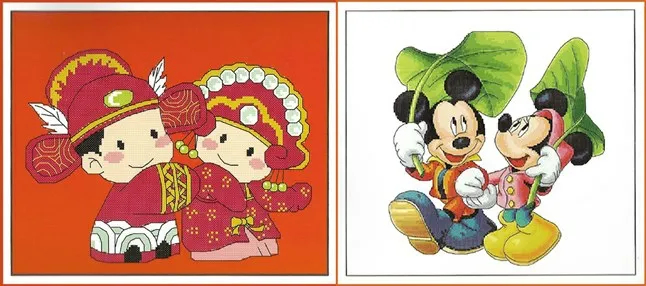

卡通动画形象作为一个明确的视觉单元,通常出现在电视机、图画书等视觉背景之中,其往往呈现为叙事性的连环图画,是一系列事件而非单个图像。在商业生产中,生产者往往从中选取一个片段,并重复性地将此片段用于商品制造,进而强迫性地植入现代生活情景之中。比如,迪士尼等卡通人物因其符号意义而具有商品价值,在日常生活中亦不乏商品化的表现,现代黄梅挑花在图案创新中也曾如此运用。正因为像米老鼠等卡通形象一次次地在电视机屏幕上、市场的印刷品上、短袖上衣、家居饰品等现代产品中重复出现,这种缺乏变化的视觉形象就变得难以引起我们视觉的主动发现和组织。在现代挑花设计中,利用传统挑花工艺对卡通形象的再现,有如对现成图像的移植拼贴,而非以一 种创造性的维度对设计加以思考和运用。现代黄梅挑花[9]见图8。

图8 现代黄梅挑花

无论是儿童简笔画亦或卡通动画形象,将其通过传统挑花工艺来企图实现与大众的联结,终会因阻碍了人们知觉探索活动的积极反应,而不易唤起人们心中的视觉意象,进而在人的感知与设计活动之间竖起不易跨越的屏障。此外,由于其作为现代工业标准化生产的组成部分,缺少设计师的主动创造和实践,若不加辨别地在现代设计中将此类图像与传统工艺相接合,则难以避免带给观者单调乏味的感受,最终变成机械化的填色游戏。

四、结语

人们在运用视觉感知每一件挑花图案时,知觉都在进行积极的组织和建构,在大部分传统的挑花图案中都能够感受到一种易于理解的造型力,而在一部分现代挑花设计中却得到一种不易理解的反应。这便是现代挑花设计生态中人的感知与设计活动之间失衡的 表现。

传统挑花设计在构造时就产生了一种结合时间的节奏,无论是简单的节奏还是复合的节奏,都是一种包含动力的结构,都体现出一种便于在头脑中组织创造意象的秩序,这种秩序并非元素之间机械化的简单相加。而在商业化潮流影响下,一部分现代挑花设计中出现了元素的机械相加以及简笔化和卡通化的倾向。这样的设计通常误以为整体等于各构成成分的相加之和,或者直接采用市场上现成的图像进行制作,从而忽视了设计活动作为一个整体的独特性质,以及设计中尤为重要的人的创造性思维活动。

当“传统”以一种零碎片段的方式存在,现代生活便找不到确定的意义,与被引导的生活方式。将“传统”视为元素,与视觉思维相割裂,这种情况决不仅仅出现于现代挑花设计中,而是在现代设计的很多门类之中都出现了类似的困境。在现代社会中,人们仿佛缺失了运用知觉与想象力直接获取感知经验的能力。当博物馆、美术馆、拍卖行、艺术品公司等收藏机构或个人热衷于将大量精力用于收集古老艺术品之时,人们不应将感官仅仅停留于橱窗与库房之中,更不能忘却那些在世代相传的实践的范例中所隐含的美的经验。当下对我们最为迫切的要求是恢复人的视觉思维与设计活动之间的和谐关系。人们需要积极运用知觉能力去感知那些引发强烈情感的造型力结构,以便唤醒、认识自身的力量。人们更需尽可能在行动中建立起知觉与具体显现的完整关系,使之不脱离于所关联的生活现实世界,真正使这种关系成为多样又统一的整体而得到实际应用,以此获得保持设计生态平衡的启示。正是在这个意义上,就设计生态而言,传统就在当下。