中国百衲服饰的造物意识与可持续文化观

章依凌,季晓芬

浙江理工大学,杭州310018

中国古代传统服饰是华夏五千年文化的重要组成部分,随着政治经济的发展、民族思想的变化、社会风尚的变迁,传统服饰以一种独特的艺术形式,展现着每一时期的艺术风貌,并在形制、纹样、寓意等方面不断蜕变、传承。百衲作为中国传统女红技艺之一,曾与纺织、刺绣等一起在民间广为流传。百衲一词,“衲”谓补缀,“百”言其多,指用零星材料集成一套完整的东西,如百衲本、百衲琴、百衲碑。百衲服饰则意为用零星布料按照一定的规律与结构拼接缝制成的完整服饰。与当下流行的拼布相比,百衲侧重于制作元素,即“百”;而拼布由“patchwork quilt”翻译而来,强调制作时的动作,即“拼”。由此可见,百衲可以被视作拼布的一种特殊形式。与注重技艺展示的普通拼布不同,百衲在制作时注重多种元素的组合,即小面积、大数量、多种类布块的艺术组合,具有更深层的文化内涵和象征意义。在社会高速发展、物质极大丰富的今天,百衲服饰出现的初衷已被不断异化,其中蕴含的“惜物”“惜福”“低碳”在百衲服饰幻彩外观的冲击下显得黯淡无光。通过深入发掘以百衲服饰为代表的传统服饰中可持续造物的思想,以期为现代服饰设计的可持续观提供历史依据和文化支撑。

在中国历史文献记载中,百衲服饰可追溯至春秋时期;到魏晋时期,百衲服饰因契合佛教教义,随佛教传播而得以扩大;至唐朝,因其外观与形式具有独特美感,在女子服饰中继续流行;在明中后期,其发展达到了鼎盛,又称水田衣,成为当时的时尚标杆,由江南地区流向全国,风靡一时。《初学记》卷十七引《孝子传》:“老莱子至孝,奉二亲,行年七十,著五彩斑斓衣,弄雏鸟于亲侧[1]。”唐代王维《过卢四员外宅看饭僧共题七韵》提及:“乞饭从香积,裁衣学水田[2]。”李端《秋日忆暕上人》诗:“雨前缝百衲,叶下闭重关[3]。”宋苏轼《石塔戒衣铭》:“云何此法衣,补缉成百衲[4]。”

一、百衲服饰的分类

中国历史上百衲服饰主要包括百结衣、粪扫衣、水田衣、百家衣和富贵衣等[5]。

(一)物资匮乏时的百衲服、百结衣

百衲服饰源于何时何地,目前尚无法考证,但可以确定百衲服饰的源起,应出自社会物资匮乏之时。《晋书·董京传》中记载:“(董京)时乞于市,得残碎缯,结以自覆,全帛佳绵则不肯受[6]。”董京虽为隐士,不肯受“全帛佳绵”以示高洁,然“乞于市”也可见其生活困顿,在此背景下偶得“残碎缯”以“自覆”,足以表明百衲服饰产生于物质匮乏之际。与董京类似者,以百衲服饰表示自身高洁的还有到溉,《南史·到彦之附传沆从兄溉传》记载到溉答任昉诗句:“余衣本百结,闵中徒八蚕,假令金如粟,讵使廉夫贪[7]。”到溉将“百结”与“八蚕”对比,表示虽自身清贫也不为金钱所动。唐代白行简《李娃传》中描写男角沦落为乞丐时的形象“被布裘,裘有百结,褴褛如悬鹑[8]。”北宋贺铸《问内》一诗,描写更是具体:“乌绨百结裘,茹茧加弥补[9]。”此外,欧洲有类似百衲工艺与形式的服饰产品,日本也有将上百块不同蓝染棉麻布用较粗针线拼接而成的boro服饰。

在生产力低下、物资匮乏的年代,人们对生存需求的本能,驱使着他们将生存资料最大化利用。于是,他们自觉或不自觉地将废弃材料以新的形式重新组合,提高材料利用率。也许正是在与自然斗争的过程中,先民们体会到从自然界获得物质资料的艰辛与不易,因此在生产实践中逐渐形成了勤俭的“惜物”观念,在“惜物”观念指导下生产的服饰则以百结衣为代表。人们将在生产过程中产生的边角料小心保管收藏,当达到一定量时便取出重新排列组合,缝制为一块可以重新利用的服饰面料。在物质匮乏时,“惜物”虽是无奈之举,但最终结果却是将材料最大化利用,形成一种可持续行为。可见,将众多零碎材料拼接为完整的材料进而加以利用,是在早期社会物质匮乏的背景下人类本能的造物手段。

(二)清规戒律下的粪扫衣

佛教由释迦牟尼在公元前6 世纪至前5 世纪创立于古印度,后在两汉之际传入中国。魏晋时期,佛教在中国流行,在历史发展中,佛教文化与中国文化不断融合,组成了中国传统文化的重要部分。佛教在中国之所以能够广泛地传播,除却其教义迎合当时百姓和统治者的需求外,佛教的戒律也是重要影响因素之一。粪扫衣便是佛教僧人的服饰,原指沾染粪土的破旧衣服,后指俗家人丢弃在垃圾堆或墓地等地的废弃衣服或破旧布片,由僧人捡回洗涤后加以缝补利用的服饰。佛教《五分律》中记载了10种粪扫衣;《四分律》中也记载了不同的10种粪扫衣;而《十诵律》中则将其归纳为4种,即冢间衣、出来衣、无主衣和土衣。

佛教僧人不事生产,衣食以信徒施舍为主。佛教发展初期,布料是一种比粮食还要珍贵的生活资料,僧人很难获得大量的或完整的布料用以制作服饰。因此早期僧人服饰讲究随缘而受,并不在意衣服是信徒施舍的或是捡来的。但是随着僧团的扩大,为了与异教进行区别,佛陀命阿难制作法衣,形成了“五条衣”“七条衣”“九条衣”的“三衣制”,按照不同衣制,使用不同尺寸和数量的布条进行拼接,其色彩皆为坏色、染色、秽色和不正色。而僧人在获得新衣时,需要进行“贴净”“点净”和“染净”,旨在告诫僧人须脱离烦恼,达到内心清净的状态[10]。

佛教僧人服饰无论是早期的粪扫衣或是后来的“三衣”,都是采用不完整的布料进行拼接,并随佛教在中国的传播而流行。这类服饰早期因僧人不事生产而产生,后随佛教发展被纳入到戒律之中,赋予了宗教内涵。《大宝积经》中记载:蓄粪扫衣可得大福德。《十住毗婆沙论》中也记载了蓄粪扫衣可得“10种益处”的言论[10]。

衲衣是道教徒穿在外面的6 种道袍之一,也称为衲头,其形制为传统右襟,长及小腿,因采用多层粗布缝制,故而略显笨重,但保暖性较好,一般为道士云游时穿着,可以御风寒[11]。道士衲衣今已不多见,但仍有少数道士留有数代相传的衲衣。身着百纳衣的虚云和尚见图1;身着百纳道袍的抗日道士李圆通见图2,此道袍在斜襟处采用菱形的百纳布片拼凑组合后缝制在一起,而衣身则选用黑白灰色系的布块拼接。

图1 虚云大和尚身着百衲衣

图2 李圆通道长身着百衲道袍与红军合影

到了近现代,在后世宗教中百衲服饰的意义已经发生了改变,因物质匮乏不得已而为之的动机明显蜕化,更多的是出于宗教修行的考量。不过即便如此,该类服饰在客观结果上依旧是导向了一种可持续的行为。

(三)炫耀张扬的水田衣、富贵衣

百衲服饰虽起源于困顿之境,但因其特殊缝制工艺和不同肌理、色彩拼接而形成的独特美感,为厌常喜怪者所追捧,甚至一度成为炫耀性消费的标志,进而引起一定的社会批评。明代中晚期商品经济逐渐活跃,社会物质逐渐丰裕,加之王学及其后学在社会的广泛传播,使得此时的社会结构发生了变化,社会风气日渐奢靡[12]。明代中晚期,统治者针对社会奢靡之风曾多次进行行政干预,在服饰上则表现为多次下达“禁奢令”,然而彼时的社会风尚并未因此而改变,反而有愈演愈烈的趋势[13]。明代晚期,服饰方面最值得关注的现象便是“服妖”,其中包括男女服饰错位和追求奇装异服等[14]。此间,百衲服又被称作水田衣,成为明代极具代表性的时尚服饰之一,且颜色趋于鲜艳多彩。如美国明尼阿波利斯艺术博物馆所藏清代水田衣,见图3。

图3 清代水田衣

明末清初文人李渔在《闲情偶寄》中曾记载:“则零拼碎补之服,俗名呼水田衣者是已……不料人情厌常喜怪,不惟不攻其弊,且群然则而效之,毁成片者为零星小块,全帛何罪,使受寸磔之刑?缝碎裂者为百衲僧衣,女子何辜,忽现出家之相?风俗好尚之迁移,常有关于气数。此制不昉于今,而昉于崇祯末年[15]。”文章指出当时民众为制作一件水田衣,竟然将完整的布帛剪成形状各异的碎片,再进行拼接缝制,并对这样的风气进行了指责。明末清初《燕寝怡情》图册描绘了当时上层阶级的日常生活场景,其中有一副作品描绘了一女性身着水田衣于床侧倾听的场景(见图4)。显然,百衲服的产生最初出于废物利用的目的,只为满足人类防寒保暖的最基本生理需求;而至李渔所在的明末清初,百衲服防寒保暖的功能则退居其次,满足人类精神需求的审美功能则占据首要地位,深受厌常喜怪的个性人群追捧。

图4 美国波士顿美术馆所藏清《燕寝怡情图》中身着水田衣的女性形象

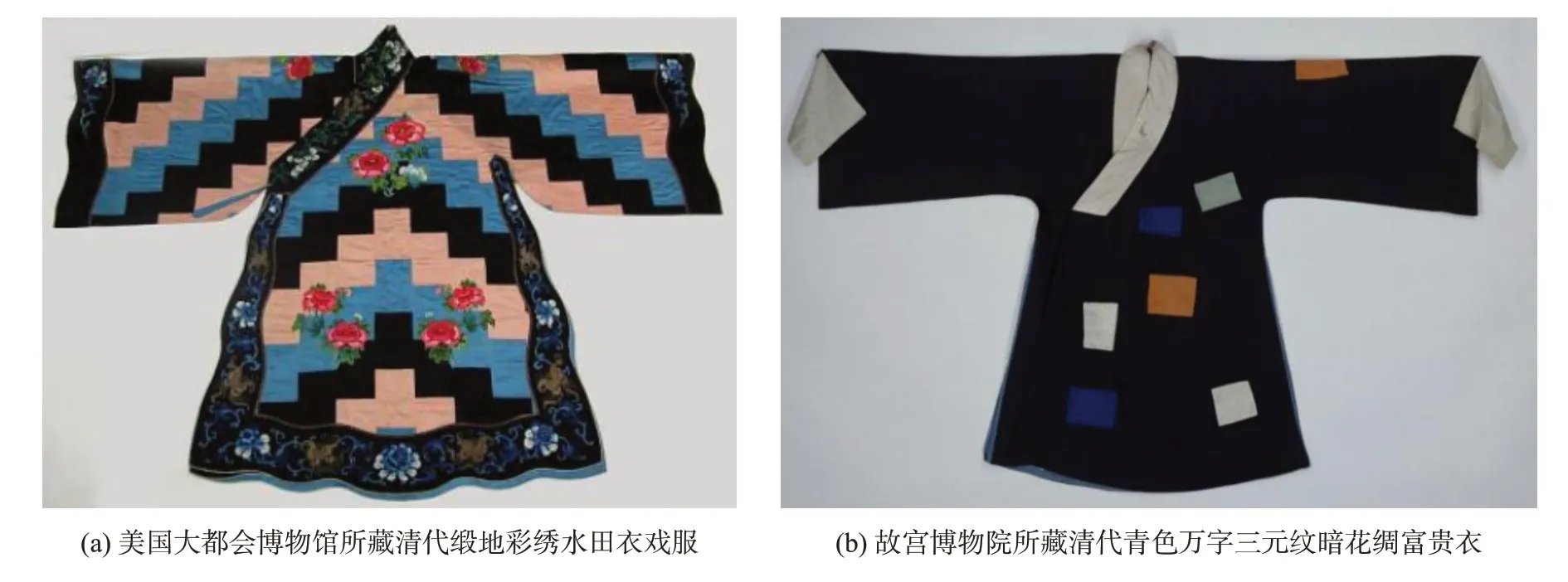

至清代,百衲服在日常生活中日趋淡化,但在戏剧中以水田衣、富贵衣呈现(见图5)。富贵衣实为乞丐之服,在戏剧表演中穿此衣者虽当下穷困潦,但之后必显达富贵,故而得名。因此富贵衣被视为事先张扬的符号,表面看似贫困潦倒,却暗指必将发生的功成名就与富贵荣华[16]。例如,京剧《玉堂春》中的王景龙、《棒打薄情郎》中的莫稽、《红鬃烈马》中《彩楼配》一折的薛平贵,以及昆剧中休妻的朱买臣等角色在落魄时均穿着富贵衣。在此时,百衲形式的水田衣、富贵衣不论是其制作目的或是其引导的结果,都不再具有任何服饰可持续的意义,甚至已经异化到可持续的对立面——铺张浪费。

图5 戏曲表演中的百衲服饰

(四)惜福祈福的百家衣

古人出于对种族繁衍、家族传承的渴望,将新生命的诞生及其健康成长作为头等大事,然而古代农业社会生产力低下,医疗水平落后,儿童往往不到成人便已夭折。因此,古人为保佑后代健康成长,出于集福祈祥的目的制作百衲服饰,并将其称为百家衣。百家衣一词较早见于宋代陆游《书感》一诗中:“哀哉穷子百家衣,岂识万斛倾珠玑[17]。”明代至中华民国初期,百家衣已经成为全国各地常见的童装样式。清代李鉴堂《俗语考原·百家衣》:“俗为婴儿乞零碎布帛于众邻,合以制衣,云衣之可致福,此为风由来己久[18]。”《西游补》第一回中写道,“那些孩童也不管他,又嚷道:‘你这一色百家衣,舍与我吧!你不与我,我到家里去叫娘做一件青苹色、断肠色……相思锦色的百家衣,我也不要你的一色百家衣了。’[19]”

在中国自古有“吃千家饭,穿百家衣,孩童才能一生顺利”的风俗,因此,过去当孩子满月时,母亲都会将从亲朋好友处收集来的布片缝缀成童衣或缝成被子,其意为托百家之福气来趋吉避凶,体现了乡村邻里间的友好与和睦,寄托了亲人对儿女的美好愿望,同时具有祈求家族繁衍的寓意,保佑孩子顺顺利利,少病少灾,长命百岁。北宋苏汉臣《长春百子图》描绘了春、夏、秋、冬四季百童嬉戏的情景,其中有一副描绘了一名身着百家衣半蹲嬉闹的稚童(见图6)。美国博物馆的刺绣菱格和八卦图案百家衣见图7,加入道教元素的百家衣把辟邪祈福的目的表达得更为明确。可见,传统的百家衣并非完全采用寒酸的零料拼布制成,往往越是讲究的富贵人家,对孩童百家衣的制作越重视,百家衣上的元素及所蕴含的祈福意义也会根据其穿着场合有所不同。正如鲁迅先生在《且介亭杂文末编·我的第一个师父》中提到:“还有一件百家衣,就是‘衲衣’,论理是应该用各种破布拼成的,但我的却是橄榄形的各色小绸片所缝就,非喜庆大事不给穿[20]。”

图6 北宋苏汉臣《长春百子图》局部

图7 八卦图案百家衣

辛亥革命以后,中国传统服装体系也随着社会的变革而发生重大变化,百衲服饰在日常成人服装中已经消失,但具有庇佑儿童健康成长寓意的百家衣,却在一定程度上保留了百衲服饰的基因。同时,中国部分少数民族的服饰品现今依旧保留了百衲的样式,如彝族儿童背扇、苗族婚服等。

由此可见,如今百家衣的制作动机已远离百衲服饰出现的初衷,却也不同于宗教目的的修心证道,更不同于水田衣的奢靡和炫耀,而是出于祈福安康的目的。因此,百家衣的发展也引导了一种文化的可持续。

二、百衲服饰的可持续文化观

可持续发展的概念是在1972 年瑞典举办的联合国人类环境研讨会上首次被提出,主要指“既满足当代人的需要,又不损害后代人满足其需要的能力”。虽然该概念提出时是为了解决“在保持经济增长的前提下,统筹兼顾自然资源保护和生态环境保护”的问题,但是随着时间的推移,可持续发展的思想从自然科学领域延伸到社会科学领域,包括社会、经济、生态、技术、文化等。当下,百衲服饰随着拼接艺术的兴起、低碳生活的盛行,已然成为一种新时尚,民众或企业将废弃的,或现存的原材料和服饰通过解构、重组、再设计,实现废旧服装的可持续利用。百衲服饰作为传统服饰中的“奇葩”,除却其特殊的艺术形式外,其中所蕴含的可持续意义对当今服装设计依旧具有重要的借鉴价值。

(一)物料的可持续性

在农业社会中,传统纺织技术相对落后,获取纺织品的难度较大,甚至在较长一段时期内,纺织品珍贵到可以充当一般等价物。而服饰品的制作需要对纺织品进行再加工,也由此可见服饰品在传统农业社会的珍贵程度。中国传统服饰的裁剪与制作向来讲究“天衣无缝”,偏好十字平面结构,使材料得到最大化利用。但是,再精准的裁剪、再巧妙的制作也难免会产生边角料,而百衲服饰正是劳动人民通过勤劳和智慧将边角元素化腐朽为神奇的成果,以精湛的工艺和富有想象的创造力,实现了材料的可持续利用。

而相对于每次裁剪和制作时产生的边角料,因破旧不可补或因其他原因而废弃的服饰品数量更为可观。也正是明白纺织品获得的不易,人们在面对破旧衣服时更倾向于缝补,俗话说“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”。而在面对一件无法修补的衣服时,一般采取的方法是重新制作后继续利用,如将成人衣服改为儿童衣服,或将其中可利用的部分小心裁剪后收集,用来制作百衲服饰。因此,百衲服饰的制作过程便是物料可持续利用的过程,百衲服饰的穿着和使用便是物料可持续利用的动态展示。

(二)文化的可持续性

服饰蕴含着文化意义、时代思想,与着装心理、审美观相关,也与社会形态、社会认识相关[21]。百衲服饰在不同的历史时期和不同的使用场景中被赋予了不同的文化内涵,其源于物资匮乏之时,人们出于对材料的爱惜,不得不创造出百衲形式的服饰,但在长期的生产实践中,对材料的节约逐渐转换成一种“惜福”的观念。“取之有节,用之有度,则常足”“治生莫若节用,养生莫若节欲”,在这些观念的引导下,古人认为对物的珍视和节用才能“常足”和“治生”,如果无度挥霍必将招致灾难。

佛教信徒用百衲服饰来警醒自己,认为破旧的百衲服饰可以提醒僧人勿生贪心,进而有助于修行,而百衲服饰也在佛教戒律和教义的升华下获得了新的文化意义。百家衣作为百衲服饰的一种,被大众寄托了生殖崇拜和种族繁衍的象征意味,成为庇佑子孙健康成长的符号;水田衣成为了明清时尚消费的标志;富贵衣具有先贫贱后富贵的暗示作用。

如今,百衲服饰又被赋予了低碳环保的全新理念,是一种时尚生活的体现,也彰显了独特的艺术品味。在不同时期,百衲服饰不断诠释新的文化内涵,成为新的文化符号,具有文化可持续性。

(三)时尚的可持续性

美国绿色战略公司率先于2014年将“更具有可持续性的时尚”(More Sustainable Fashion)界定为:将衣服、鞋子和配饰等以最可持续的方式制造、销售和使用,同时需考虑环境和社会经济等方面的问题[22]。可持续时尚的种类很多,有人认为需要以更为环保的方式进行服饰生产和制作;有些人则认为可以使用租赁或借用二手服饰等行为替代购买新服饰,进而减少生产和消费环节造成的浪费和污染,具体形式见图8[23]。

图8 7种形式的可持续时尚

图8中,类型1强调产品应尽可能减少工业批量化生产的介入,避免造成环境的污染和材料的浪费;类型2 强调产品需要以环保的方式进行生产、制造;类型3强调产品需要拥有较高的质量,以满足长期使用的需求;类型4则更加侧重产品生产过程中的道德问题,如情感需求或伦理规范等;类型5 偏重产品的可维护性及其修复和重新设计后的使用性;类型6与类型7则强调重复利用率,重点考察产品是否能够获得最大化利用。对比以上7 种类型,可以乐观地发现百衲服饰似乎满足了全部要求。百衲服饰大多是由使用者自己制作,或专门为某位使用者定制,几乎没有大批量生产的可能性;每件百衲服饰都经历过岁月的洗礼,陪伴了一位乃至数位使用者,充满了历史的积淀,寄托着丰富的情感;百衲服饰材料来源于其他产品的边角料,并未产生不必要的浪费和污染;百衲服饰是由各种元素拼凑而得,若某一部分磨损,可进行快速更换和缝补,甚至在这一过程中能够再次获得新的视觉效果,赋予新的情感寄托。

三、结语

百衲服饰造物意识中彰显的可持续文化内涵,对创新时代的可持续设计具有重大的理论意义和现实意义。百衲服饰源起于物质匮乏的年代,是中国传统“惜物”造物观指导下的典型产品。随着社会的发展,百衲服饰的文化内涵也随之发生嬗变,由最初的“惜物”转化为“惜福”“祈福”“修心”,也曾一度异化为“财富的夸耀”。在新时代,百衲服饰又成为了低碳环保者的宠儿。但是在对百衲服饰的溯源中发现,明代晚期物质丰裕,部分女性为获得时尚的百衲衣甚至违背事物常理,将完整面料碎裂后再缝制,这无论从百衲服饰制作动机,还是生产与消费方式,甚至是人与物的关系而言,都已经发生了异化,违背了人类发展的可持续性。因此,在消费主义大行其道的当下,设计创作更需要谨记百衲服饰“惜物”与“修心”的精神内涵,克制欲望、理性消费,正确处理人与物的关系。