中国省会城市的绿色发展效率分析

叶文显

(陕西国际商贸学院管理学院,陕西咸阳 712046)

伴随着“十三五”规划目标的顺利完成,我国社会正式步入“十四五”时期。与此同时,以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局正逐步形成,我国社会正迈进高质量发展的新阶段,绿色发展成为新时代的主旋律。城市绿色发展,尤其是省会城市的绿色发展方式转型成为生态文明建设和社会主义现代化建设进程中的必然战略选择。目前,国内不少相关研究关注了国家[1]、区域[2]、经济带[3]、城市群[4]、省域[5]、县域[6]等层面的城市绿色发展效率问题,其研究内容主要涉及时空演变[1]、影响因素[2]、效率评价[7]、溢出效应[8]、门槛效应[9]、区域差异与收敛性[10]等。如,周亮、车磊、周成虎运用SBM-undesirable 模型分析了中国地级以上城市绿色发展效率的时空演变[1];高赢运用面板回归模型分析了中国八大经济区绿色绩效的影响因素[2]。已有文献大部分采用了DEA 相关模型和面板Tobit模型[11-13],少数文献使用了SFA 模型[14]、空间计量模型[15]、分位数回归模型[16]、生态足迹法[17]和门槛回归模型[18]等。如,孟雪、狄乾斌、季建文运用超效率SBM 模型分析了京津冀城市群的环境绩效水平[13];常新锋、管鑫运用随机前沿模型和空间混合模型分析了长三角城市群的生态效率及其影响因素[15]。此外,一些学者分别关注了城市精明发展[19]、城市规模扩张[20]、科技创新[21]、产业结构调整[22]、地方政府竞争[23]、高铁运营[24]、环境规制[25]、舆论监督[26]、城市居民感知[27]、金融集聚[28]等因素与城市绿色发展效率之间的关系。如,陈晓红、周宏浩运用面板VAR 模型分析了生态效率与城市精明发展之间的交互响应;贺斌、袁晓玲、房玲运用耦合协调度模型分析了城市效率与城市规模扩张之间的协同发展效应[20]。

综上,已有绿色发展效率的相关文献在研究内容上多为静态效率分析,在研究层面上极少涉及中国省会城市,在研究方法上也较少使用TOPSIS 方法。此外,很多省份实施了“强省会”战略。“强省会”战略能否提高区域绿色发展效率?这一问题需要通过实证分析进行探究。鉴于此,本文选取包括我国26 个省会城市在内的281 个地级以上城市的截面数据,使用传统的Super- SBM 模型和ML 指数测度了26 个省会城市的静态效率和动态效率,使用莫兰指数分析绿色发展效率的空间分布,同时使用TOPSIS方法分析了强省会能力与绿色发展效率之间的关系,期望本研究能为我国省会城市的绿色发展提供理论参考。

1 研究范围、指标体系与研究方法

1.1 研究范围

本文选取281 个地级以上城市(含除拉萨之外的26 个省会或首府城市)作为研究对象,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区、西藏自治区、北京市、重庆市、上海市、天津市、三沙市、儋州市、毕节市、铜仁市、海东市、吐鲁番市和哈密市,原因是:香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的行政特殊性,与一般地级城市存在明显差别;北京市、上海市、天津市和重庆市作为直辖市,与一般地级城市也存在明显差别;西藏自治区与成立较晚的地级城市(如三沙市、儋州市、毕节市、铜仁市、海东市、吐鲁番市和哈密市)因为缺少相关数据而未纳入研究范围。此外,由于青海省只有西宁市1 个样本城市,部分指标无法计算,故部分表格未将青海省(西宁市)纳入分析。

1.2 指标体系与数据来源

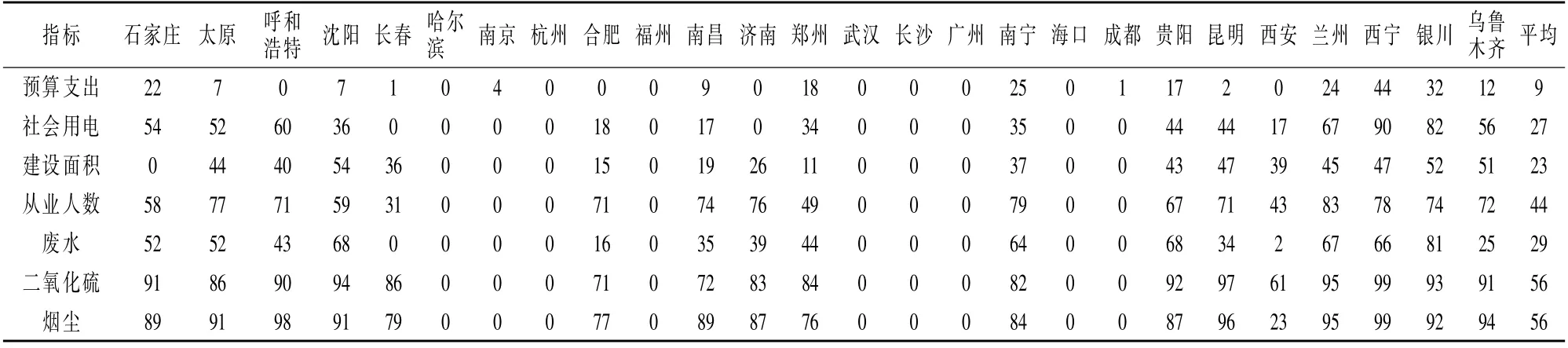

考虑到指标体系的科学性、综合性和数据的可获得性,并参考已有研究成果[1,8,9],本文构建了城市绿色发展效率评价指标体系(表1)。投入要素包括土地、能源、劳动力和资本,具体指标为城市建成区面积、全社会用电量、劳动从业总人数和地方一般预算支出。产出要素包括期望产出和非期望产出。其中,期望产出包括经济产出和社会福利,经济产出指标为各城市GDP 和平均GDP 倍数(各城市GDP 除以该省地级以上城市的平均GDP),社会福利指标为人均社会消费品零售总额;非期望产出指标包括工业烟(粉)尘排放量、工业二氧化硫排放量和工业废水排放量。研究数据为2009 年、2014 年和2019 年281 个城市的截面数据,数据主要来源于2010 年、2015年和2020 年的《中国城市统计年鉴》,少部分来源于26 个省份的统计年鉴和相关城市的统计年鉴,少量空缺值采用插值法补充。

表1 城市绿色发展效率评价指标体系

1.3 研究方法

非期望产出的Super- SBM 模型与ML 指数:假设有d个个体,每个个体的投入指标、好产出指标和坏产出指标的个数分别为n、p1和p2,其变量分别为X、Ya和Yb,S 为松弛变量,R 为城市绿色效率值,φ为权重向量,则非期望产出的Super- SBM 模型可表示为:

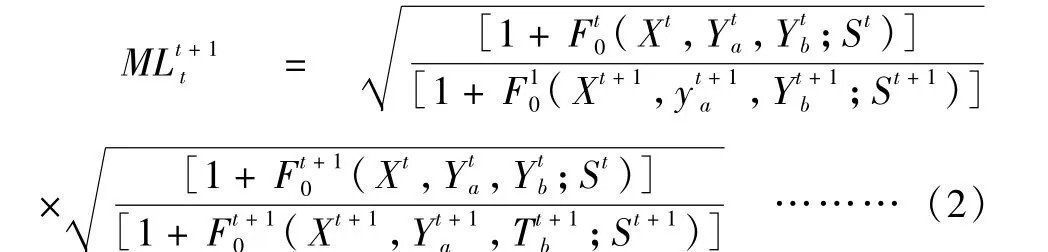

由于SBM模型测度的是一种静态效率,无法反映各地区绿色发展效率的跨期变动,鉴于此,本文采用Malmquist- luenberger 指数测度各地区的动态发展效率。计算公式为:

TOPSIS分析法:TOPSIS法是多目标决策分析方法,常用于多对象的相对优劣评价,计算过程为:

原始数据的标准化处理。假设原始数据为Bij,指标j的最大值与最小值分别为maxBj和minBj,指标个数为n,采用min—max归一化的计算公式:

计算所有个体正负理想解的欧式距离。

计算所有个体的相对贴近度。

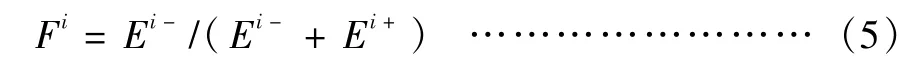

莫兰指数:莫兰指数是测度数据空间相关性的常用方法,包括全局Moran′s I 和局部Moran′s I。假设φ为样本方差,Wij为空间权重矩阵,则Moran′s I可表示为:

Moran′s I介于-1 到1 之间。当Moran′s I为正数时,表明空间正相关,即存在低值与低值或者高值与高值的集聚现象;Moran′s I为负数时,表明空间负相关,即存在低值与高值的集聚现象。

2 结果及分析

2.1 绿色发展效率的静态测度与动态测度

基于不同省市行政区划的测度:构建非期望产出的Super-SBM 模型,运用MaxDEA8.0 软件计算了我国281 个地级以上城市的绿色发展效率。结果显示,2009 年有55 个城市的发展效率大于1,约占全部城市的19.57%。281 个城市的平均发展效率为0.56,其中26 个省会城市的平均发展效率为0.77,高于255 个非省会城市的平均发展效率0.54。2019年有64 个城市的发展效率大于1,约占全部城市的22.78%。281 个城市的平均发展效率为0.62,其中26 个省会城市的平均发展效率为0.84,高于255个非省会城市的平均发展效率0.59。由此可知,我国城市的绿色发展效率离生产前沿面还存在较大差距,环境保护与资源合理利用仍有较大改善空间。整体上,省会城市的平均发展效率明显高于非省会城市。从2019 年281 个城市的绿色发展效率排名来看,以广州、海口为代表的省会城市,以深圳、青岛为代表的非省会特大城市和以舟山、中卫为代表的非省会中小城市在绿色经济发展方面表现尤为突出,究其原因,可能与这些城市典型的高投入高产出或低投入低污染模式有关。

从26 个省会城市的发展效率来看(图1),2009年、2014 年和2019 年分别有11 个、9 个和15 个省会城市处于绿色高效发展(效率值大于1),分别占全部省会城市的42.31%、34.61%和57.69%,有效城市主要集中在广州、长沙、福州、海口和西宁,即胡焕庸线以东区域(除西宁外)。省会城市绿色发展效率“南高北低”趋势明显,这些城市在政策优势与技术优势的双重推动下,实现了经济增长与环境治理的协调统一。绿色发展低效方面,2009 年、2014 年和2019 年分别有15 个、17 个和11 个省会城市处于绿色低效发展(效率值小于1),这些城市主要包括乌鲁木齐、贵阳、太原、石家庄、呼和浩特和郑州,虽然它们聚集了本省的各种要素资源,但是没有充分发挥应有的规模集聚效应。测算26 个省会城市的传统超效率,结果显示:2009 年、2014 年和2019 年的平均发展效率分别为1.02、0.99 和1.13,而考虑环境污染物后的效率值分别降低了0.25、0.23 和0.29,降幅分别为25%、23%和26%。由此可知,环境污染导致了省会城市传统发展效率的较大损失。

图1 2009 年、2014 年和2019 年26 个省会城市的绿色发展效率

从2019 年281 个城市的投入产出冗余率计算结果(表2)来看,平均冗余率较高的变量主要有烟(粉)尘排放量58%、二氧化硫排放量55%和废水排放量43%,三大污染物的冗余率明显高于各个投入变量的冗余率。因此,我国地级以上城市绿色发展效率损失的主要原因是污染物的过量排放,进一步控制三大污染物的过量排放成为提高我国城市绿色发展效率,抑制“污染天堂”效应的重要途径。从26个省会城市的测度结果来看,省会城市除了存在严重的三大污染物冗余外,还存在明显的从业人员过剩,这可能是由于部分省份“强省会”战略的实施,过多的农村劳动力和小城镇人口涌入省会城市,造成从业人员大量过剩。

表2 2019 年26 个省会城市的投入产出冗余率(%)

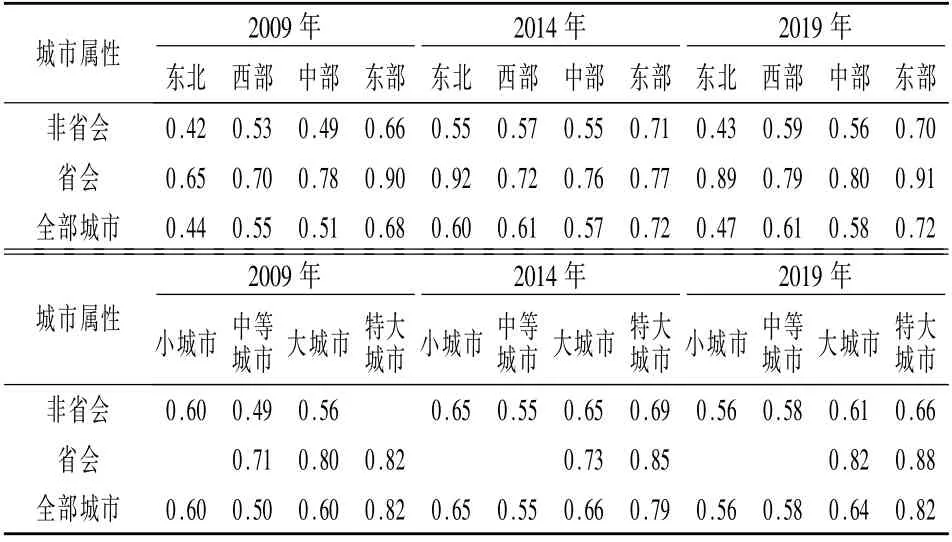

基于不同地区和城市规模的测度:从不同地区的测度结果来看(表3),我国城市的绿色发展效率呈现明显的地带差异性和空间集聚性特征,2009年、2014 年和2019 年四大地区的省会城市平均发展效率均明显优于相应非省会城市,且全部城市呈现典型的“东部优于西部、中部和东北”和“东部、西部优于中部和东北”的格局特征。非省会城市的效率水平同样表明,东部地区和西部地区的平均发展效率高于中部地区和东北地区,我国城市绿色发展效率呈现明显的“中部塌陷”特征和“新东北现象”。

表3 各维度下省会城市与非省会城市的平均发展效率

从城市规模的测度结果来看,省会特大城市和大城市的平均发展效率明显优于中等城市,且特大城市优于大城市,城市规模与效率水平之间呈现明显的同向变动关系。非省会城市则发生了从“小城市>大城市>中等城市”,到“特大城市>小城市≈大城市>中等城市”,再到“特大城市>大城市>中等城市>小城市”的演变,城市规模与效率水平之间呈现明显的“U”型关系。原因主要是:省会城市一般具有优越的制度、资金、技术和人才优势,在大幅增加投入的同时更易于发挥规模效应和虹吸效应,因此省会特大城市的平均发展效率高于大城市,且大城市高于中等城市。而非省会城市在资金、技术和人才不齐备的背景下,大幅增加要素投入的同时可能无法发挥规模效应,由此导致投入产出率下降。在一定的情形下,非省会小城市的平均发展效率相对较高,而随着经济的进一步发展,非省会大中城市的资金、技术和人才短板逐渐补齐,大幅增加要素投入后的规模效应开始显现,城市绿色发展效率得到明显提升。

基于ML指数的动态测度:构建非期望产出的超效率SBM模型,运用MaxDEA8.0 软件计算281 个地级以上城市2009—2014 年和2015—2019 年的ML指数。结果显示,2009—2014 年,219 个非省会城市的绿色发展效率得到明显改善,约占非省会城市总数的85.9%,技术效率、技术进步分别对63.1%和87.1%的非省会城市的发展效率有促进作用,技术效率与技术进步的同时改善对52.1%的非省会城市的发展效率有促进作用。2015—2019 年,9 个非省会城市的绿色发展效率得到改善,仅占非省会城市总数的3.5%,技术效率、技术进步分别对52.9%和2.0%的非省会城市的发展效率有促进作用。

从26 个省会城市的测度结果来看(表4),2009—2014 年,除太原、合肥等8 个省会城市外,其他城市的发展效率均得到了明显改善,特别是南京、武汉、广州等10 个城市的改善尤为明显(ML指数大于1.5)。13 个省会城市的技术效率EC 得到改善,23 个省会城市的技术进步TC 得到改善。2015—2019年,仅有南京和哈尔滨的ML 指数大于1,且都是因为技术效率EC改善所致。15 个城市的技术效率EC大于1,仅有贵阳的技术进步TC大于1。由此可知,与255 个非省会城市的ML 指数变动趋势相似,26 个省会城市的绿色发展效率在2009—2014 年的改善速度明显快于2015—2019 年,且发生了从技术进步与技术效率同时并存的“双因素驱动”到仅存技术效率的“单因素驱动”演变。

表4 26 个省会城市的ML指数及其分解结果的取值范围

2.2 绿色发展效率的空间分析

空间自相关分析:以26 个省会城市所在省份是否相邻为依据,构建0—1 型地理邻接矩阵(海南与广东间的对应元素设为1),分别计算26 个省会城市绿色发展效率的全局莫兰指数。结果显示,2014年全局莫兰指数为0.067,对应P 值为0.379,未通过显著性检验,而2009 年和2019 年的全局莫兰指数分别为0.172 和0.169,对应P 值分别为0.082 和0.085,均通过了10%的显著性水平,说明2009 年和2019年26 个省会城市的绿色发展效率呈现弱正自相关性,存在“高—高”或者“低—低”的集聚效应。

从局部莫兰指数的测度结果看(表5),2009 年太原、南京、福州、南昌、广州和海口6 个城市的测度值均通过5%的显著性检验。福州、广州、海口和南昌4 个城市的绿色发展效率存在“高—高”集聚效应,太原存在“低—低”集聚效应,南京存在“低—高”集聚效应。2019 年太原、郑州、海口、石家庄和乌鲁木齐5 个城市的测度值通过5%的显著性检验,广州的测度值通过10%的显著性检验。局部莫兰指数值显示,海口、广州的绿色发展效率存在“高—高”集聚效应,石家庄、郑州和太原存在“低—低”集聚效应,乌鲁木齐存在“低—高”集聚效应。由此可知,广州和海口所在省份的绿色发展对周边省份具有明显的正向溢出效应,太原所在省份的绿色发展对周边省份具有明显的负向溢出效应,而乌鲁木齐的效率水平与相邻省会兰州、西宁的效率水平之间存在明显的空间极化现象。总体来说,2019 年26 个省会城市绿色发展效率的空间分布与2009 年较为相似,说明我国省会城市绿色发展效率的空间分布具有一定的时空惯性与路径依赖性。

表5 部分省会城市绿色发展效率的局部莫兰指数值

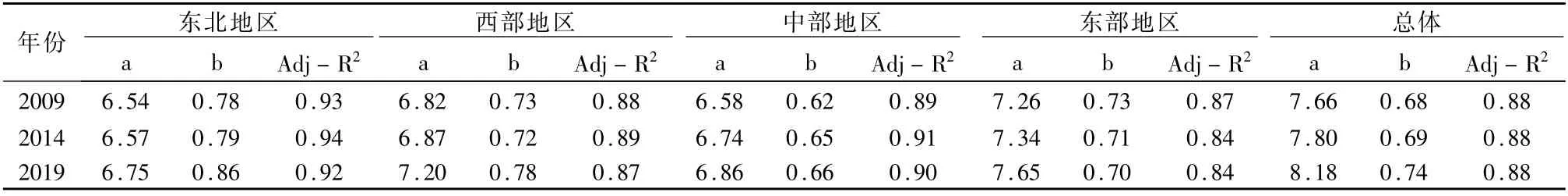

城市规模分布趋势与绿色发展效率:运用规模位次法测度各地区的城市规模分布指数,其数学表达式为:lnRK =a-blnPR。其中,RK为各城市的年末总人口,PR 为各城市的人口排序位次,a、b 分别为常数项和规模分布指数。当b >1 时,表明城市规模分布较集中;当b =1 时,表明城市规模分布符合Zipf规则;当b <1 时,表明城市规模分布较分散。将各地区的城市规模与排序位次进行回归分析,结果见表6。从表6 可见,4 大地区的规模分布指数b均小于1,说明我国4 大区域的城市分布均较为分散;各年度4 大地区的规模分布指数b 大小排序为“东北>西部>东部>中部”,说明我国四大地区城市分布的集中程度为东北最高、中部最低,总体呈现“东北>西部>东部>中部”的格局特征。

表6 四大地区城市规模分布的回归结果

结合表2 与表6 的数据可知,东北地区的城市 布局趋于集中,城市建设趋向单中心发展,省会城市和非省会城市的平均发展效率均呈“先升后降”趋势;西部地区的城市布局发生了“先分散后集中”的演变,但省会城市和非省会城市的平均发展效率均得到了提升;中部地区的城市布局趋于集中,城市建设趋向单中心发展,非省会城市的平均发展效率得到了明显提升,而省会城市则呈“先降后升”趋势;东部地区的城市布局趋于分散,城市建设趋向多中心发展,省会城市和非省会城市的平均发展效率分别呈现了“先降后升”和“先升后降”趋势。由此说明,区域城市布局的单中心、集中化发展对省会城市和非省会城市的绿色发展效率影响具有明显的异质性,即城市布局的单中心、集中化发展对不同地区和不同类型的城市绿色发展效率会产生不同的影响。

2.3 强省会能力与绿色发展效率的关系

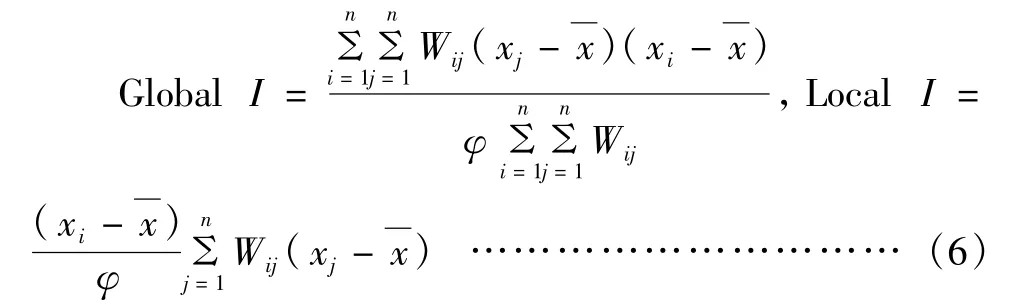

当前,我国很多省份实施了“强省会”战略,由此进一步研究强省会能力与绿色发展效率之间的关系。构建除西宁外的25 个城市的强省会能力指数及其指标体系,包括用各个省会城市的年末总人口和GDP衡量绝对强省会能力。采用各个省会城市的人口首位度(省会城市人口除以第二大城市人口或首位城市人口除以该省会人口)、GDP 首位度(内涵同人口首位度)、平均人口倍数(省会人口除以该省地级以上城市平均人口)和平均GDP 倍数(内涵同平均人口倍数)衡量相对强省会能力,用上述6 个指标衡量综合强省会能力。运用TOPSIS 方法测度上述3 种强省会能力指数,并进行排序,结果见图2。从图2 可见,2019 年绝对强省会城市主要有广州、成都、武汉、南京、杭州;绝对弱省会城市主要有银川、呼和浩特、海口、兰州和乌鲁木齐;相对强省会城市主要有成都、武汉、西安、哈尔滨和长春;相对弱省会城市主要有贵阳、呼和浩特、福州、石家庄和济南。综合能力较强的省会城市主要有成都、武汉、西安、广州和哈尔滨,综合能力较弱的省会城市主要有呼和浩特、贵阳、福州、海口和石家庄。分别计算各省会城市的绿色发展效率排序与绝对能力排序、相对能力排序、综合能力排序的相关系数,结果分别为0.453(P值=0.023)、0.298(P 值=0.147)、0.446(P值=0.025)。由此可知,绝对强省会能力与省会绿色发展效率之间存在显著的正向变动关系,即绝对发展能力强的省会城市通常情况下拥有更高的绿色发展效率,而绝对发展能力弱的省会城市通常情况下拥有较低的绿色发展效率。综合强省会能力与省会绿色发展效率之间也存在明显的正相关关系,但显著性不及绝对强省会能力。尽管相对强省会能力与省会绿色发展效率之间也存在正向变动关系,但变动并不显著。

图2 2019 年25 个省会城市的3 种强省会能力指数排名

3 结论与启示

3.1 结论

本文选取281 个地级以上城市的截面数据,使用传统的Super-SBM模型和TOPSIS 方法等实证分析了2009 年、2014 年、2019 年我国26 个省会城市的绿色发展效率,得到以下结论:①我国城市的绿色发展效率呈现明显的地带差异性,东部地区和西部地区的平均发展效率明显高于中部地区和东北地区。省会城市绿色发展效率“南高北低”趋势明显,其效率水平与城市规模之间呈现明显的同向变动关系,而非省会城市规模与效率水平之间呈现明显的“U型”关系。三大污染物的过量排放是中国省会城市绿色发展效率损失的主要原因,从业人员过剩也是一个重要原因。②26 个省会城市绿色发展效率在2009—2014 年期间的改善速度明显快于2015—2019年,其促进因素由2009—2014 年的技术进步与技术效率同时并存的“双因素驱动”转变为2015—2019年的技术效率独存的“单因素驱动”。③我国省会城市的绿色发展效率呈现弱正自相关性和空间集聚性特征。绝对强省会能力与省会绿色发展效率之间存在显著的正向变动关系,而相对强省会能力与省会绿色发展效率之间并不存在显著的正向变动关系。④我国4 大区域的城市分布均较为分散,且分散程度呈现明显的“东北<西部<东部<中部”的格局特征,区域城市布局的单中心、集中化发展对省会城市和非省会城市的绿色发展效率影响具有明显的异质性。

3.2 启示

基于上述结论,得到以下主要启示:①鉴于省会特大城市的“高投入—高产出—中高污染”模式与非省会小城市的“低投入—低产出—低污染”模式在城市绿色发展方面表现突出,对于省会或非省会大中城市而言,在既定的中高投入情形下,要想获得较高的绿色发展效率就应努力提高产出水平和降低污染,走“中高投入—中高产出—中低污染”的道路。②对于我国省会城市而言,适当扩大城市规模,增强绝对强省会能力,有利于提升区域整体的绿色发展效率,片面强调GDP首位度或人口首位度并不能显著提高区域整体的绿色发展效率。③我国城市的绿色发展要重点提升西部省会城市和东北非省会城市的绿色发展效率,提升过程中不仅要重视降低三大污染物的过量排放,还要注意消除人力资源的大量冗余。④当前许多省份实施了“强省会”战略,实证结果表明,区域城市布局的单中心、集中化发展对区域整体的绿色发展效率影响具有明显的地区维度与时期维度的异质性。因此,“强省会”战略的全面实施需要结合具体的省情和城市布局集中化阶段进行综合判断,不宜搞“一刀切”。