家庭收入对学生旅游行为的影响研究

郑朝忠,吴晋峰,石晓腾,段婉粉

(1.陕西师范大学地理科学与旅游学院,陕西西安 710119;2.陕西省旅游信息科学重点实验室,陕西西安 710119)

据国家教育部统计,2019 年我国各学历段的在校学生人数高达2.8 亿人之多,约占我国总人口的20%[1]。从有关学者近20 年对国内旅游市场的抽样调查结果来看,学生样本占调查样本的比例在20%—30%之间[2-8]。近年来,在国家政策的大力扶持下,研学旅游迅速发展,学生旅游市场前景广阔[9,10]。收入是影响旅游者消费行为的重要因素[11,12],对于经济没有独立的学生群体而言,家庭收入是影响其旅游行为的重要因素。

自20 世纪50 年代以后,修学旅游成为学生教育的组成部分[13],学生旅游研究逐渐受到关注。国内外学生旅游研究内容主要包括学生旅游行为[14-22]及其影响因素[23-35]、学生旅游市场开发与营销[36-44]、学生旅游市场细分[13,45-48]等方面。①学生旅游行为方面,已有研究主要以大学生为研究对象。如,李丽梅、保继刚研究发现,大学生的旅游目的地选择符合距离衰减规律[16];苟小东、马耀峰、李富升研究表明,80%的大学生出游距离在800km 范围以内[17];Xu、Morgan、Song 研究发现,中英两国大学生都喜欢海滨度假,但中国学生认为参观著名景点并了解其他文化和历史更为重要[22];毛佳敏、周旗、周毓栋等研究发现,大学生的旅游活动偏好以自然风光为主[15]。②学生旅游行为的影响因素方面,主要研究个体因素、旅游目的地因素和媒介因素的影响。其中,个体因素包括月生活费[23]、旅游动机[24-26]、旅游态度[27,28]、旅游经历[29]等;旅游目的地因素包括知名度[30]、基础设施条件[31,32]、安全状况[33]、旅游产品和服务质量[34]等;媒介因素包括距离[35]等。③学生旅游市场开发与营销方面,大多数研究在剖析学生旅市场特征的基础上,提出学生旅游产品开发的建议与市场营销策略,如加大政府扶持力度[36,37]、开发符合学生需求的多元化、特色化的旅游产品[38,39]、创新营销理念和策略[40]、提高服务质量[41,42]和加强校企合作[43,44]等。④学生旅游市场细分方面,现有研究主要以旅游动机、年龄等作为市场细分变量。Xu、Morgan、Moital从旅游动机的角度出发,将中英两国大学生旅游市场细划分为保守型、狂热型、冒险型、寻乐型和学习型等5 类[45];Bicikova 根据旅游动机和年龄等特征,将英国大学生旅游市场细分为海滨度假者、观光客、中间派和泡吧族等4 类[46];卢锦豪、黄海平、周雪晴基于旅游动机将我国大学生旅游市场细分为体验型、从众型和学习型等3 类[47];高王景根据旅游动机将我国大学生乡村旅游市场细分为期望所有型、自然—文化型、自然—乡村型、被动型等4 类[48]。

尽管学界和业界普遍认为学生是潜力巨大、利润丰厚的旅游市场[46],但迄今为止,国内外学生旅游行为研究主要聚焦在大学生群体[49],对其他学生群体及其家庭收入对学生旅游行为的影响研究相对薄弱。本文以北京、上海、武汉、成都4 个城市的大中小学生群体为例,研究家庭收入对学生旅游行为的影响,以期丰富和深化学生旅游行为研究内容,为学生旅游市场细分、产品开发和精准营销提供参考依据。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

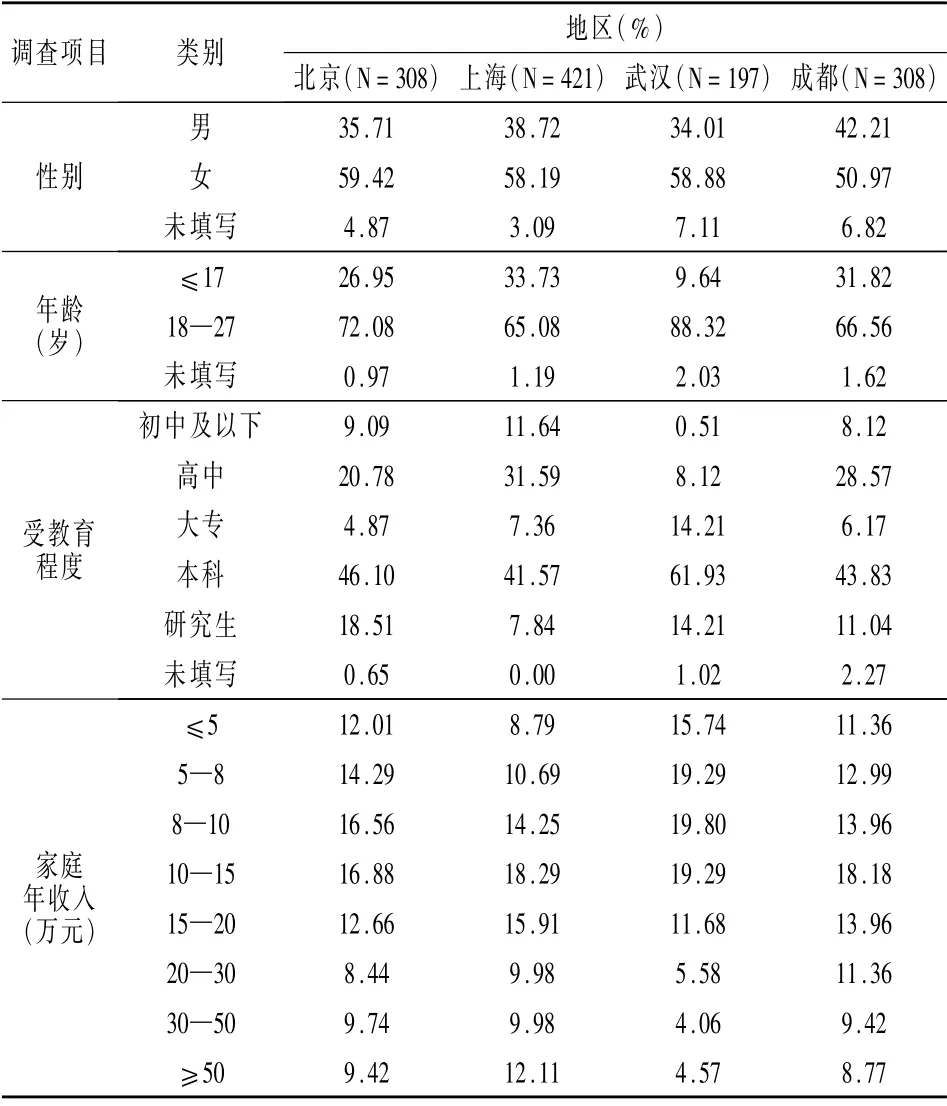

数据来自于国家自然科学基金项目大样本调查问卷[50]。问卷调查时间为2017 年10 月—2018 年8月,调查对象为北京、上海、武汉、成都城市居民,分别收回有效问卷2077 份、2305 份、1039 份、1618 份,有效率分别为90.30%、92.20%、86.58%、95.18%。由于本文研究的是家庭收入对学生旅游行为的影响,因此从中挑选出职业为学生并已填写家庭年收入的问卷作为样本,北京、上海、武汉、成都的样本量分别为308 份、421 份、197 份、308 份,样本人口学特征见表1。

从表1 可知,女性学生的占比略高于男性学生;年龄在18—27 岁的学生占比较大;受教育程度方面,各学历段均有分布,高中及以下学生约占整个样本的33.33%;家庭年收入方面,各收入段的学生均有分布。综上,4 个案例地的样本具有代表性。

表1 样本人口学特征

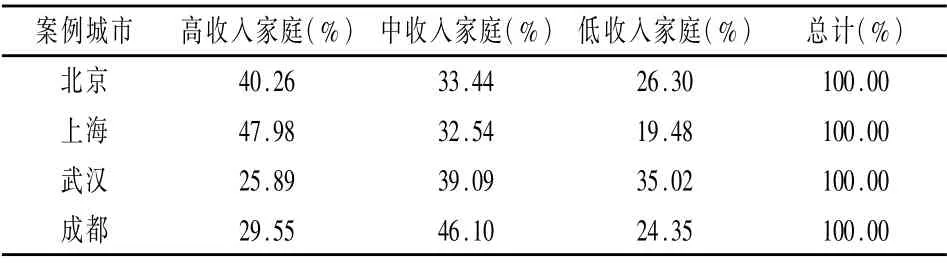

1.2 家庭收入类型的划分

据2019 年《中国统计年鉴》[51],不同收入组的人均年可支配收入分别为14386.9 元、24856.5 元、35196.1 元、49173.5 元、84907.1 元,全国平均家庭户规模为每户3 人,本文将人均年可支配收入乘以3得到的结果用以表示家庭年总收入,得到各收入组家庭年总收入均值分别为43160.7 元、74569.5元、105588.3 元、147520.5 元、254721.3 元。出于研究需要,学者们通常将中等收入偏下户、中等收入户、中等收入偏上户合并为中等收入群体[52]。结合调查样本收入分布,本文将家庭年总收入低于8 万元的确定为低收入家庭,8—15 万元的确定为中收入家庭,大于15 万元的确定为高收入家庭。调查样本中,不同家庭收入学生群体构成见表2。

表2 不同收入家庭学生群体构成

1.3 研究方法

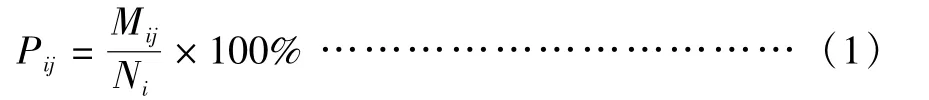

到访率:到访率是衡量旅游者目的地选择行为的重要指标[53],计算公式为:

式中,Pij表示第i个学生群体对第j个目标景区的到访率;i 表示不同家庭收入学生群体(1,2,3 分别表示高、中、低收入家庭群体);j 表示目标景区;Mij表示到访过第j个目标景区的第i 个学生群体的人数;Ni表示第i个学生群体的总人数。

非参数检验:非参数检验是一种不依赖于总体分布的统计检验方法,相对于参数检验,具有数据类型适用范围广、稳健性高的优势[54]。Mann- Whitney U检验(简称U 检验)和Kruskal-Wallis 检验(简称K- W检验)是非参数检验的常用方法,本文使用SPSS22.0 软件先对同一案例客源城市不同家庭收入学生群体间的到访率进行K- W检验。显著性水平设为0.05,若p 值小于0.05,则认为不同家庭收入学生群体的到访率存在显著差异;反之,则不存在显著差异。若K- W 检验存在显著差异,采用U 检验[22]进行群体间到访率的两两比较。

GIS空间分析:运用IDW 反距离权重插值法对4个案例客源城市不同家庭收入学生群体的到访率进行空间可视化,以颜色的深浅变化反映到访率值大小的变化。其中,4 个案例城市的经纬度均采用市政府所在地的经纬度,各目标景区的经纬度以景区旅游服务中心所在地的经纬度代替,经纬度通过百度地图的API坐标拾取器工具获取。

2 结果及分析

2.1 不同群体旅游目的地选择行为

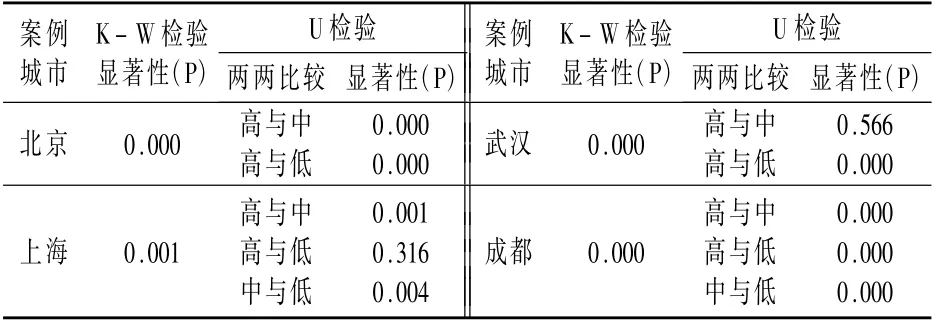

到访率非参数检验结果:运用SPSS22.0 软件对不同案例地不同收入家庭学生群体的到访率值进行K- W 检验,以比较同一城市内不同群体的到访率是否存在显著差异。为进一步分析各案例城市内部任意两个群体间的差异,对各案例客源城市内不同群体间的到访率值进行U 检验(表3)。由表3 可知,各案例客源城市到访率K-W 检验得到的p 值均小于0.05,表明各案例客源城市中不同收入家庭学生群体间的到访率均存在显著差异。

表3 不同群体到访率K- W检验和U检验结果

高收入家庭学生群体与中收入家庭学生群体相比,4 个案例地中有3 个城市的到访率U 检验的P值小于0.05,分别是北京、上海、成都;高收入家庭学生群体与低收入家庭学生群体相比,4 个案例中有3 个城市的到访率U检验的P值小于0.05,分别是北京、武汉、成都。中收入家庭学生群体与低收入家庭学生群体相比,4 个案例客源城市中仅有上海和武汉两个城市的到访率U 检验的P值小于0.05。整体上,4 个案例客源城市内不同群体的到访率是存在显著差异的,但各城市内部群体间两两比较不一定存在显著差异。高收入家庭学生群体与中、低收入家庭学生群体到访率差异更为明显,中、低收入家庭学生群体间到访率差异较小。

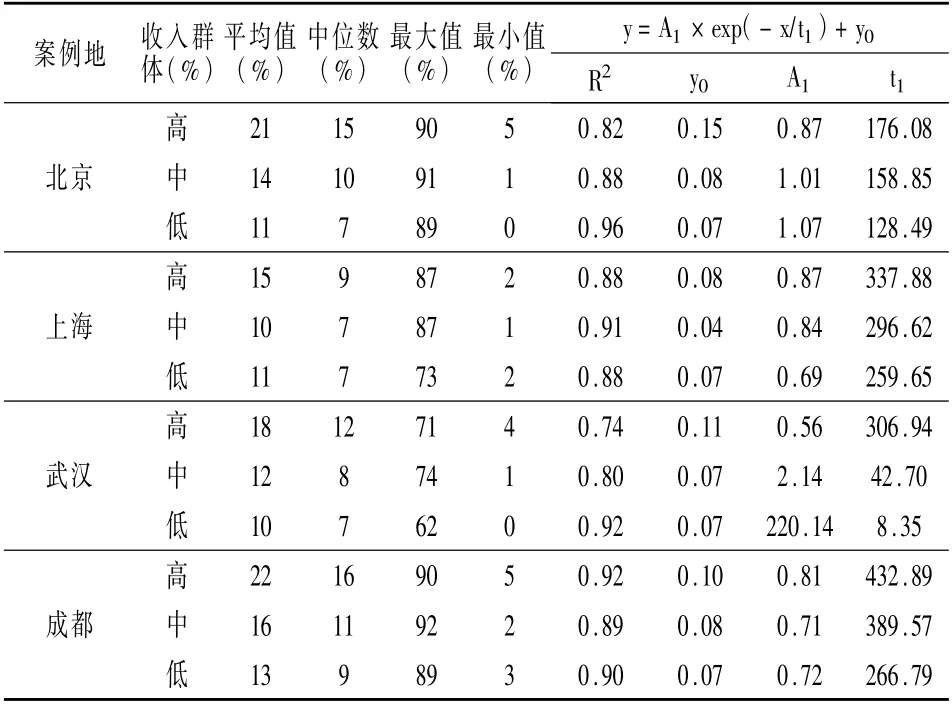

到访率距离分布特征:以交通距离为横坐标,不同家庭收入学生群体对目标景区的到访率为纵坐标,绘制到访率距离分布图(图1a- d)。通过“路路通”网站获取各案例客源城市至目标景区间的最短铁路里程,百度地图获取案例客源城市火车站到目标景区的最短公路里程,以二者之和代表客源城市至目标景区的最短交通距离。同时,为寻找到访率距离衰减的规律,剔除各案例客源城市到访率异常高、低值景区,并以各案例客源城市为中心,以100km为一个圈层,绘制圈层平均到访率距离分布图并进行拟合(图1e- h)。拟合过程中发现e 指数函数拟合效果较好,拟合优度R2介于0.74—0.96之间,相关参数值见表4。

从图1a-d 可见,4 个城市的黑色曲线都在红色和绿色曲线之上,说明高收入家庭学生群体的到访率普遍高于中、低收入家庭的学生群体。此外,各城市不同家庭收入学生群体的到访率距离分布曲线的起伏形状具有相似性,高到访率景区和低到访率景区具有一致性,说明不同家庭收入学生群体的目的地选择偏好具有相似性。由表4 可知,高收入家庭学生群体的到访率均值和中位数值均大于中、低收入家庭的学生群体。学生群体的出游行为受家庭收入水平的影响显著,家庭收入越高的学生群体,出游力越强,对同一目标景区的到访率越高。高收入家庭的学生群体比低收入家庭的学生群体到访率平均值最大相差10 个百分点(北京),最小相差4 个百分点(上海),中位数最大相差8 个百分点(北京),最小相差2 个百分点(上海)。北京和成都不同家庭收入学生群体的到访率悬殊较大,上海到访率悬殊较小。

结合图1e- h和表4 可见,4 个案例地中,不同家庭收入学生群体的到访率均随距离的增加而不断减小,符合距离衰减规律,并呈e指数衰减。不同家庭收入的学生群体对远距离目标景区的到访率较低,对近距离目标景区的到访率较高。不同家庭收入学生群体的到访率具体衰减速率不同,家庭收入越高的学生群体,其到访率距离衰减速率越小,且到 访率受距离的制约越小。

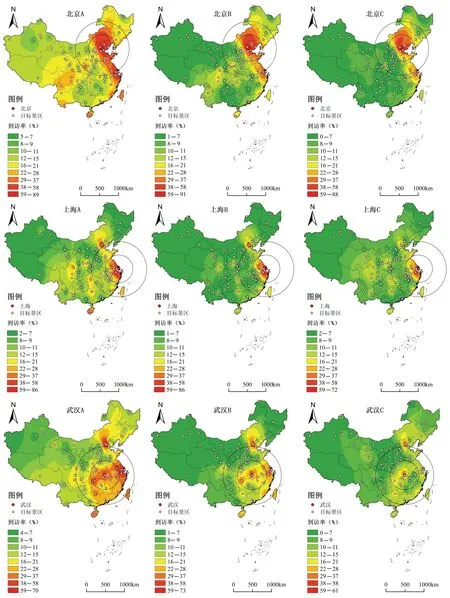

表4 到访率描述性统计特征与拟合曲线函数参数值

图1 不同收入家庭学生群体到访率距离分布

整体而言,尽管3 种群体的到访率距离衰减规律一致,但从到访率均值和中位数、曲线的形状及衰减速率等方面来看,高收入家庭学生群体与中、低收入家庭学生群体间的差异较大,中、低收入家庭学生群体间则更为接近。

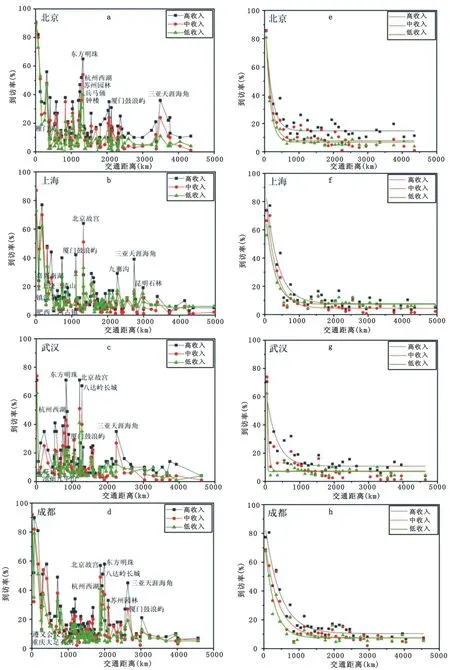

到访率空间分布格局:通过ArcGIS10.2 软件绘制各案例客源城市不同家庭收入学生群体的到访率空间分布图(图2)。图中A、B、C分别表示高、中、低收入家庭的学生群体,以颜色深浅反映到访率值的大小,红色越深,表示到访率越高;反之,绿色越深,表示到访率越低。同时,为便于比较分析不同群体的到访率空间分布特征和差异,分别以案例客源城市为中心,绘制半径为500km、1000km的两个圆圈。

从图2 可以看出,不同家庭收入学生群体的到访率值均表现为以客源城市为中心向四周逐渐递减的空间分布格局,距离客源城市越远,景区的到访率相对越低。此外,不同家庭收入学生群体均在距客源城市较远的地方出现到访率“飞地”现象,即对距离客源城市较远的个别景区依然保持较高到访率。各案例客源城市高到访率“飞地”主要出现在京津冀、长三角、关中和海南等交通发达、经济发展水平高、城市密集且高A 级景区密度较高的区域[55],家庭收入越高的学生群体,其高到访率“飞地”现象越明显,且出现的“飞地”多为高知名度、高吸引力的景区,如北京故宫、上海东方明珠等。可见,不同家庭收入学生群体的目的地选择均符合距离择近、景点择高、经济择富的“三择[56]”特点。

图2 不同收入家庭学生群体到访率空间分布

就同一客源城市而言,不同家庭收入学生群体的高到访率空间(连续红色、橙色区域)大小不同。高收入家庭的学生群体红色、橙色区域最多,高到访率空间最大,中收入家庭的学生群体次之,低收入家庭的学生群体红色、橙色区域最少,高到访率空间最小。在距客源城市500km 范围内,北京、上海、成都不同家庭收入的学生群体主要以红色和橙色区域为主,高到访率空间差异不大,仅在500km边缘区域伴有少量黄色和绿色。武汉高收入家庭的学生群体红色、橙色区域最多,高到访率空间最大;中收入家庭的学生群体以黄色区域居多,高到访率空间较小;低收入家庭的学生群体绿色区域占比最大,高到访率空间最小。

在距客源城市500—1000km 范围内,北京、武汉、成都均表现为家庭收入越高的学生群体,红色、橙色区域越多,高到访率空间越大。上海高收入家庭的学生群体以黄色区域居多,高到访率空间较小;中低收入家庭的学生群体以绿色区域为主,高到访率空间很小。在距客源城市1000km 以外,北京、成都高收入家庭的学生群体以黄色、绿色区域为主,但仍存在大量红色和橙色区域,高到访率空间扩展到1000km以外;中低收入家庭的学生群体主要以黄色、绿色区域为主,高到访率空间较小。上海、武汉高收入家庭的学生群体以黄色和浅绿色区域为主,而中低收入家庭的学生群体则以深绿色区域居多。综合来看,高收入家庭学生群体的高到访率空间范围较中低、收入家庭的学生群体更大。

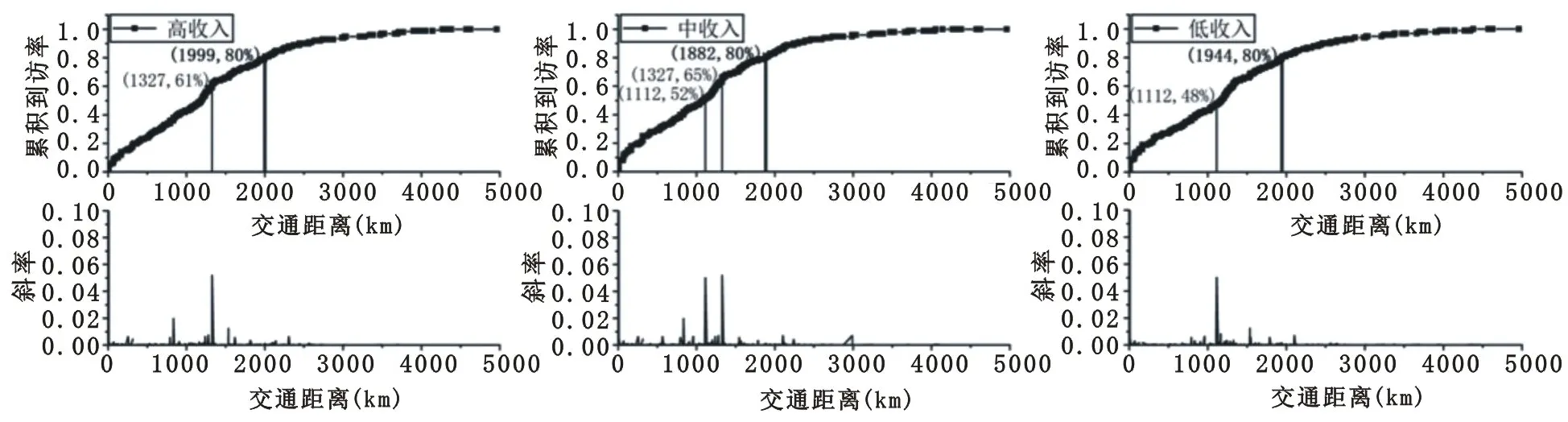

到访率累积曲线:为分析不同家庭收入学生群体的出游空间结构差异,分别将4 个案例客源城市高、中、低收入家庭学生群体的到访率数据进行汇总,以交通距离为横轴,累积到访率、斜率为纵轴绘制到访率累积曲线和斜率图(图3)。图中以竖线将累积到访率曲线分割为不同的部分,粗线标出累积到访率达80%[57]对应的位置。

从图3可见,以交通距离衡量,高、中、低收入家庭学生群体的累积到访率达80%的位置分别为距高客源城市1999km、1882km、1944km 处,接近2000km。累积到访率随出游距离的增加呈阶段性变化,斜率值分布曲线相应波动,出游空间并不连续。以第一个斜率极高值出现的位置衡量核心出游空间边界,高收入家庭学生群体的斜率曲线在距客源城市1327km处出现第一个斜率极高值,中低收入家庭学生群体的斜率曲线均在距客源城市1112km 处出现第一个斜率极高值,高收入家庭学生群体的核心出游空间比中低收入家庭的学生群体大约200km。

图3 不同收入家庭学生群体到访率累积曲线和斜率分布

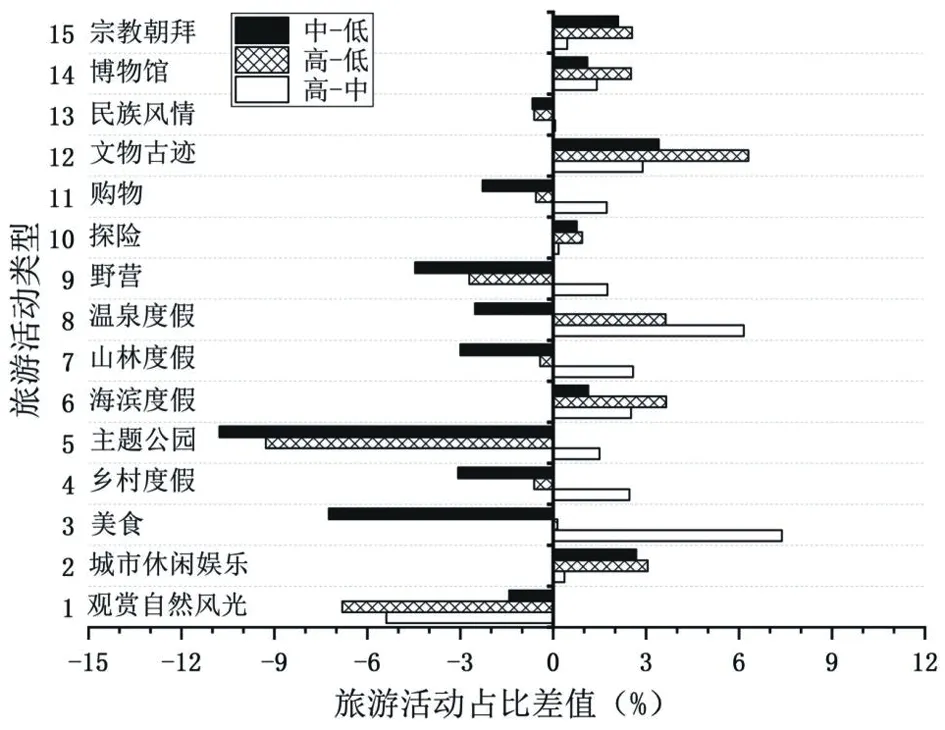

2.2 不同群体旅游活动类型偏好

为了分析不同家庭收入学生群体的旅游活动类型偏好差异,本文分别将4 个案例客源城市高、中、低收入家庭学生群体对不同旅游活动类型的占比进行汇总,求出不同群体间各类旅游活动类型占比的差值,并绘制出旅游活动类型占比差值图(图4)。从图4 可见,高—中、高—低、中—低分别代表高收入家庭与中收入家庭、高收入家庭与低收入家庭、中收入家庭与低收入家庭学生群体间不同旅游活动类型占比的差值。

图4 不同收入家庭学生群体旅游活动类型占比差值

从图4 可见,不同家庭收入学生群体的旅游活动类型偏好存在较大差异。高收入家庭和中收入家庭的学生群体相比,高收入家庭的学生群体更喜欢美食、温泉度假类活动,中收入家庭的学生群体更喜欢欣赏自然风光。高收入家庭和低收入家庭的学生群体相比,高收入家庭的学生群体更喜欢探访文物古迹类活动,低收入家庭的学生群体更喜欢欣赏自然风光、逛主题公园或游乐场。与中收入家庭的学生群体相比,低收入家庭的学生群体更喜欢美食、逛主题公园或游乐场。整体来看,高收入家庭的学生群体更喜欢海滨度假、温泉度假和探访文物古迹,低收入家庭的学生群体更喜欢观赏自然风光、逛主题公园或去游乐场。

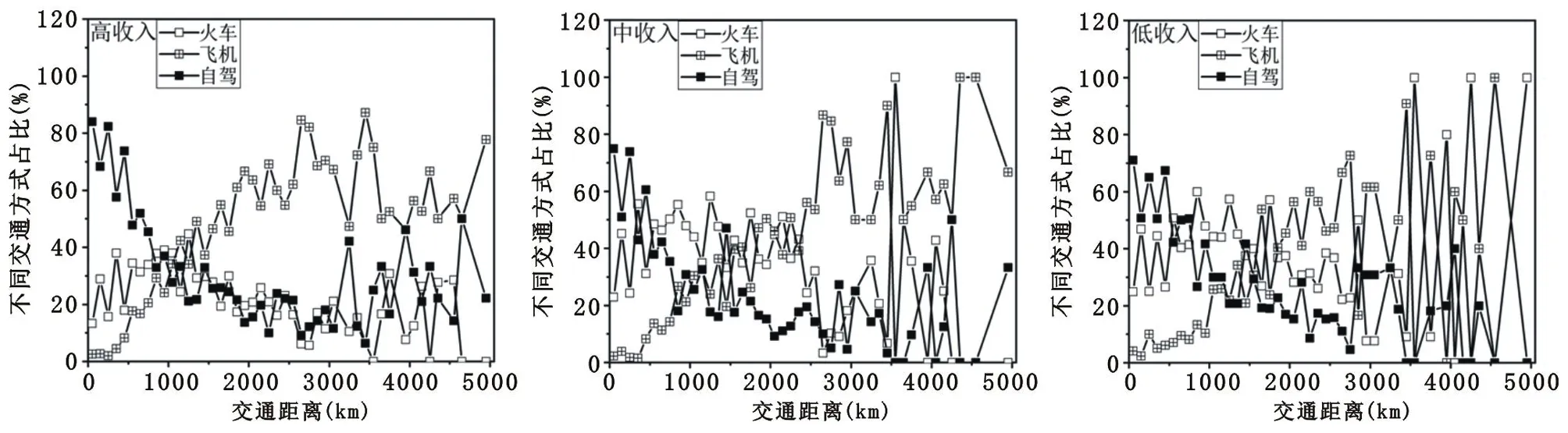

2.3 不同群体旅游交通方式选择行为

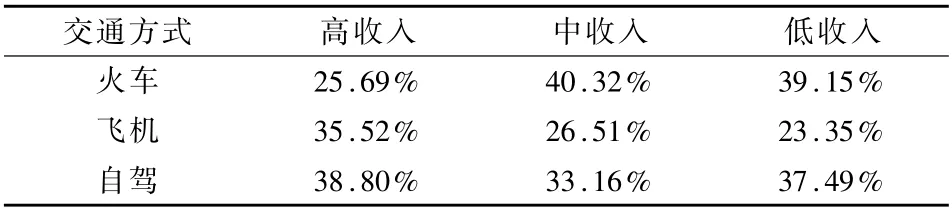

已有研究表明,自驾车、火车(含高铁)和飞机是我国居民国内旅游时采用的最主要的3 种交通方式[50]。为了分析不同家庭收入学生群体出游时对这3 种交通方式的选择情况,本文统计了4 个案例地不同群体选择不同交通方式出游的比例(表5)。同时,为了反映不同家庭收入学生群体在不同距离圈层内出游时,选择各种交通方式的比例及其变化情况,以各案例地为中心,以100km 为一个圈层,分别计算不同距离圈层内各群体访问不同目标景区时选择各种交通方式的比例,并以交通距离为横坐标,以圈层内3 种交通方式的占比为纵坐标,绘制了不同家庭收入学生群体旅游交通方式选择比例距离分 布图(图5)。

图5 不同收入家庭学生群体旅游交通方式选择比例距离分布

表5 不同收入家庭学生群体旅游交通方式选择比例

由表5 可知,不同家庭收入学生群体旅游交通方式的选择比例不同。从横向上对比,高收入家庭学生群体选择飞机和自驾出游的比例要大于中低收入家庭学生群体,中低收入家庭学生群体选择火车出游的比例要大于高收入家庭学生群体。从纵向上对比,高收入家庭学生群体选择自驾出游的比例最高,其次是飞机,火车最低,选择自驾和飞机出游的比例之和超过70%;中低收入家庭学生群体选择火车出游的比例最高,自驾次之,飞机最低,选择火车和自驾出游的比例之和超过70%。从图5 可知,不同群体的旅游交通方式选择行为均会在客源城市周围产生跃迁现象,但不同群体旅游交通方式跃迁带的位置不同。高收入家庭学生群体在0—800km 范围内以自驾为主要交通方式,800—1300km 范围内以火车为主要交通方式,1300km以外以飞机为主要交通方式。中低收入家庭学生群体在0—500km 范围内以自驾为主要交通方式,500—1800km 范围内以火车为主要交通方式,1800km以外没有稳定的主要交通方式,这主要与中低收入学生群体对远距离目标景区的到访人数少有关,个别人交通方式的变化即会导致交通方式的比例发生非常大的变化。高收入家庭学生群体以自驾出游为主的出游空间比中低收入家庭学生群体大300km,且在1300km外便以飞机为主要交通方式。

3 结论与讨论

3.1 结论

主要结论:①不同家庭收入学生的高到访率空间大小不同。家庭收入越高的学生,高到访率空间范围越大,在距客源地较远的地方出现的“飞地”较多。学生80%的出游距离在距客源城市交通距离2000km范围内,高收入家庭学生的核心出游空间为交通距离1300km,中、低收入家庭学生的核心出游空间为1100km,高收入家庭学生的核心出游空间比中低收入家庭的学生大200km。②虽然不同家庭收入学生的旅游目的地选择偏好具有相似性,但是旅游活动类型偏好不同。不同家庭收入学生群体的旅游目的地选择均符合“距离择近、景点择高、经济择富”的“三择”特点。高收入家庭的学生更偏好海滨度假、温泉度假和探访文物古迹,低收入家庭的学生更偏好观赏自然风光、逛主题公园或去游乐场。③旅游主交通方式高收入家庭学生为自驾和飞机,中低收入家庭学生为火车和自驾。高收入家庭学生以自驾出游为主的出游空间比低收入家庭学生大300km,且在1300km外便以飞机为主要交通方式,而中低收入家庭学生选择火车出游的距离范围比高收入家庭学生大800km。④家庭收入可作为学生旅游市场细分变量。以家庭年收入15 万元为界,我国学生旅游市场可划分为高收入家庭和中低收入家庭两个细分市场。

3.2 讨论

本文以北京、上海、武汉、成都4 个案例地为例,对不同家庭收入水平学生群体的旅游目的地选择行为、旅游活动类型偏好和出游交通方式选择行为等进行了对比研究,发现不同收入家庭学生群体的景区到访率均符合距离衰减规律,这与已有的研究发现大学生的旅游目的地选择符合距离衰减规律一致[16]。不同的是,本文发现学生群体对目标景区的到访率呈指数衰减。家庭收入越高的学生群体,到访率距离衰减速率越小,出游行为受距离约束较小,这也验证了白倩文、吴晋峰、罗维等的研究结论[58]。本文还发现80%的学生群体出游距离在距客源城市2000km范围内,这与已有的研究发现80%的大学生出游距离在800km 范围以内不同[17],说明学生群体的出游空间得到了大幅扩展。研究还发现,不同家庭收入学生群体的核心出游空间也不相同,高收入家庭学生群体的核心出游空间要比中低收入家庭的学生群体多200km。

本文发现,虽然不同家庭收入学生群体的旅游目的地选择偏好具有相似性,均喜欢选择近距离、高级别和发达地区的景区出游,符合“距离择近、景点择高、经济择富”的“三择”特点,与非学生旅游者的旅游目的地选择行为具有一致性[56,58],但是不同家庭收入学生的旅游活动类型偏好存在差异,高收入家庭的学生更喜欢海滨度假、温泉度假和探访文物古迹,低收入家庭的学生更喜欢观赏自然风光、逛主题公园或去游乐场,这说明家庭收入水平不仅影响到学生的旅游活动类型偏好,也影响了学生的旅游需求层次。

本文发现不同家庭收入学生群体的旅游交通方式偏好不同,高收入家庭学生群体多选择飞机和自驾出游,中低收入家庭学生群体选择火车出游的比例更高。通常,旅游预算会影响人们对交通工具的选择[59],飞机和自驾的经济成本更高[60],高收入家庭的学生群体拥有更好的经济支持,因此选择飞机和自驾出游的比例更高,中低收入家庭学生群体则多选择火车出游。本文还发现,不同家庭收入学生群体选择火车、飞机和自驾3 种交通方式出游时会产生旅游交通方式跃迁现象,进一步证明了旅游交通方式跃迁现象[50]是客观存在的。

综上,无论是在旅游目的地选择行为和旅游活动类型偏好方面,还是在旅游交通方式选择行为方面,高收入家庭学生群体与中低收入家庭学生群体间的行为差异均较大,高收入家庭学生是相对独立的群体,而中低收入家庭学生群体间的行为表现更为接近,不同家庭收入水平的学生群体基本可细分为两类。本文认为,除旅游动机[45]、年龄[12]等学生旅游市场细分变量以外,家庭收入可以作为学生旅游市场细分的变量,并根据家庭收入水平的不同,将国内学生旅游市场分为高收入家庭和中低收入家庭两个细分市场。

本文仍存在一些不足:首先,本文仅选取了北京、上海、武汉和成都4 个城市的学生群体作为研究对象,地级市、县级市等其他级别城市的学生群体是否也具有同样的旅游行为表现,是未来需要进一步考虑的。其次,本文没有对不同学历段的学生进行区分,后续需要对不同年龄和不同受教育程度学生的旅游行为进行比研究。第三,本文仅对不同家庭收入学生群体的旅游目的地选择行为、旅游活动类型偏好和旅游交通方式选择行为等进行了初步探索,未来有待对其旅游动机、旅游心理等其他方面做进一步研究。