基于生态系统健康指数的宁波四明山区域森林服务功能价值评估

赖承义,左舒翟,郑小曼,王卫兵,池毓锋,任 引

(1.中国科学院城市环境研究所 城市环境与健康重点实验室,福建 厦门 361021;2.中国科学院大学 资源与环境学院,北京 100049;3.浙江省宁波市林场,浙江 宁波 315440)

森林生态系统是陆地生态系统的主要组成部分,为人类生存和发展提供了涵养水源、保育土壤、固碳释氧、积累营养物质、净化大气环境、森林防护、生物多样性保护、森林游憩多种服务功能[1]。森林服务功能价值量的核算能为生态效益资本化运营和生态环境保护政策制定奠定基础[2],因此得到了广泛关注和研究。

20世纪50年代,学者们开始了对森林生态系统服务功能的研究。进入90年代后,生态系统服务功能的研究方法和技术体系趋于完善[3]。Costanza 等[4]明确生态系统服务功能的定义并将其细分,运用当量因子法率先估算出全球生物圈生态系统服务功能总价值,为生态系统服务评估研究的发展奠定了基础。欧阳志云等受前人启发,结合实际需要对生态系统服务功能和评估对象进行分类,改进了基于专家知识的《中国陆地生态系统服务价值当量因子表》,运用市场价值法、替代市场法、防护费用法和恢复费用法开展了大量生态系统服务相关的研究工作[5-7]。随着3S 技术的发展,相关评估方法和体系也在向着将空间异质性和结构多样性纳入的大尺度生态评估模型方向发展[3]。此外,2008年中国颁布的《森林生态系统服务功能评估规范》(LY/T1721—2008)[8]和森林生态系统定位观测网络结合,推动了森林生态系统服务功能物质量与价值量动态评估的发展。王兵等[8]根据森林资源清查资料等数据,首次使用《规范》评估了全国森林生态系统服务功能价值。由于采用国际统一的评估规范有利于横向比较研究结果,国内众学者运用该方法在多尺度、多区域和多森林类型上进行了《规范》评估方法的应用[9-11]。

生态系统的“健康”是持续提供生态系统服务的基础,与可持续性和生态系统服务有着密切的关联性。20世纪80年代以来,“生态系统健康”概念的提出为环境可持续管理提供了新的思路和方法[12],生态系统健康评估(EHA)的方法得到了迅速发展。由于评估对象有所侧重,关于生态系统健康评估的指标选取呈现多元化的现象,但主要由代表活力、结构和恢复力[13]的指标构成。代表森林生态系统活力的指标主要表征森林生物量、碳储量和净初级生产力等,也是生态系统服务中供给功能、调节功能、文化功能以及支持功能的基础,在各类价值估算体系中都有所体现[14]。森林景观格局指数表征了植被覆被和结构的空间分布、异质性和多样性特征[15]。森林的保育和恢复是提供大量生态系统服务的基础。通过考虑森林生态系统结构和恢复力等代表“质”的因素,可区分森林生态系统服务所提供的有效功能,发现森林生态系统结构和演化过程存在的问题,更好地为优化管理资金配置,快速提升森林资源质量提供科学依据。

当前,在国家宏观环保政策背景下,林地很难向其他土地类型转变,但随着各地森林经营策略的调整,森林类型和景观结构会向着提升森林资源质量方向改变[16]。现有森林生态系统评估方法着眼于生态系统服务价值量,评估结果大多还停留在“量”的层面,较少将森林生态系统结构和功能的“质”纳入评估体系[17]。因此,本研究使用2008年和2018年两期森林资源二类调查数据,将生态系统健康评估理论融入《森林生态系统服务功能评估规范》的体系,通过创建森林生态系统健康指数表征森林生态系统的“质”,采用分布式计算方法评估四明山区域森林服务功能的生态系统健康加权价值量,旨在探讨以下3 个问题:1)通过生态修复工程,森林资源呈现怎样的变化趋势?2)森林生态系统服务7 种功能价值是如何变化的?是否恢复到破坏前的水平?3)基于森林生态系统健康状态变化,森林服务功能的加权价值评估总量变化有多大?本研究为探明生态修复关键区域和树种优化配置提供科学依据,为耦合生态系统健康评价体系和服务功能价值评估体系进行综合评估作出尝试。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

四明山区域位于浙江省宁波市西南部,位于121°0′31″~121°25′33″E,29°32′13″~29°59′56″N之间,地跨海曙区、奉化区和余姚市三区市,涵盖以山地地形为主的13 个乡镇和街道,区域面积1 289.6 km2。海拔10~900 m,属典型的北亚热带气候,光照充足,雨量充沛,年平均气温11.8℃,年降水量约2 000 mm,年平均相对湿度为83%。

四明山区域植被覆盖以次生植被为主,2013年共存林地9.25 万hm2,立木蓄积量35 万m3,主要林型为人工针叶林、常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、竹林和灌木林,乔灌种类主要有松科Pinaceae、杉科Taxodiaceae 和柏科Cupressaceae、金缕梅科Hamamelidaceae、樟科Lauraceae、柿科Ebenaceae 等。

四明山区域是宁波甬江水系的主要发源地,为奉化江、姚江、曹娥江三江源头之一,共有4座大型水库、3 座中型水库和众多小型水库坐落其中,总库容约4 亿m3,是宁波最重要的生态保护区和水源涵养地。2010—2013年,由于该区域花木生产的无序过度发展,严重破坏了森林生态系统服务功能,部分茶园、竹林、阔叶林地转变为花木地,导致森林覆盖率下降、水土流失、土壤瘠薄、地力下降、水源污染等一系列生态环境问题的出现和复杂化。2013年,宁波市政府投入1.1亿元,恢复森林面积约2 266.4 hm2,以期将该地区森林生态系统恢复到2010年以前水平。

1.2 数据获取与处理

本研究主要基于2008年和2018年两期森林资源二类调查矢量和属性数据库,数据由宁波市自然资源与规划局提供。参考王兵等[1,8,10]的分布式评估计算方法,结合地类、优势树种、树种组成等关键信息将四明山森林调查数据重分类为:针叶林、阔叶林、混交林、竹林和灌木林(苗圃)等主要林型和非林地,非林地包括森林资源二类调查属性数据库中地类字段中建设用地、道路、耕地、抛荒地和湖库等无森林覆盖区域。

在ArcMap 10.2 软件中将四明山区域的二类调查矢量数据按照林地类型进行要素栅格化处理,导出30 m 分辨率栅格图,使用栅格计算工具得出不同林分类型面积变化转移矩阵,使用Origin 2017 软件进行核算价值量分配的可视化,利用Fragstats 4.2软件进行森林景观栅格图的景观格局指数的计算。

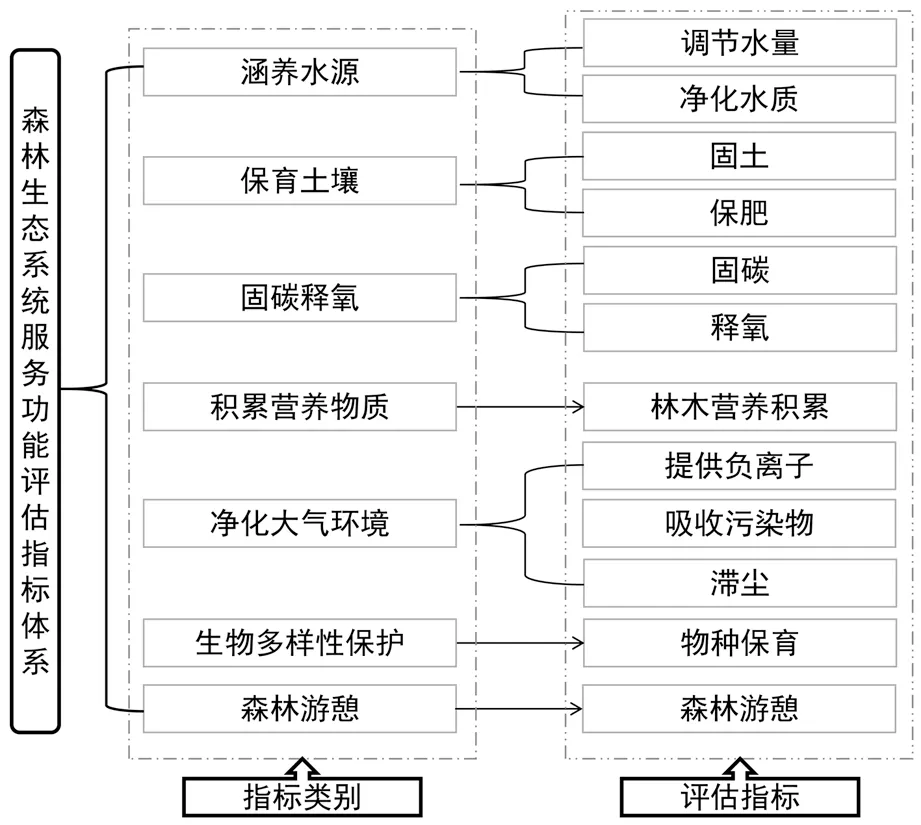

1.3 森林生态系统服务功能评估方法

本次研究参照《森林生态系统服务功能评估规范》(LY/T1721—2008),对四明山区域森林生态系统服务功能价值量进行评估。尽管《规范》共涉及8 个方面14 个指标,由于四明山地处郊区高山,森林防护和降噪作用有限,因此本研究不涉及森林防护农田、降低噪音的功能。选取森林生态服务功能7 个类别共12 个评估指标分别进行核算(图1),具体计算公式和参数见表1。社会公共数据来源于《规范》中推荐使用价格,以2005年为价格基准年,消除通货膨胀对价值量估算的影响。

表1 四明山区域森林生态系统服务功能评估公式和参数[1,8,10]Table 1 Evaluation formula and parameters of forest ecosystem service function in the Siming Mountain area

图1 四明山区域森林生态系统服务功能指标体系Fig.1 Assessment system of forest ecosystem service function in Siming mountain area

1.4 森林生态系统健康指数构建

森林生态系统活力主要由归一化植被指数(NDVI)、树高、郁闭度表征[18],与《规范》中核算体系的林分净生产力和面积内涵有所重复,故只选择能表征森林结构和恢复力的两类指数对生态系统健康指数进行构建[13]。为了避免由于指标本身的量级而导致指标相乘后放大或缩小结果,采用开方的形式来抵消数量级。公式如下:

式中:H为森林生态系统健康指数,O为森林景观结构指数,R为生态恢复力指数。

生态系统的结构被认为取决于与空间异质性和景观连通性有关的景观格局[18]。景观指数可用于描述景观格局并建立结构与过程、现象间的关系,更加直观和客观的理解景观功能[19]。景观格局指数数量众多,含义不一,且部分存在较大相关性。有研究表明,景观异质性可以通过香农多样性指数(SHDI)和面积加权平均斑块分形维数(AWMPFD)进行量化,而景观破碎度指数(FN)、蔓延度指数(CONTAG)可用于衡量整个景观的连通性[20]。综合前人研究结果[21],筛选出含义明确且不相关的4 个指数(表2)构建森林景观结构指数,从景观生态学的角度揭示景观格局变化特征。

表2 景观格局指数[19]Table 2 Landscape metrics

使用软件Fragstats 4.2 对2008年和2018年研究区不同林分类型的森林景观栅格图进行分析。Fragstats 4.2 软件可进行斑块、类型和景观水平的景观指数计算。在本研究中,由于景观多样性指数量化的是森林类型和其他非林地类型的整体异质性情况,故选取景观层面的香农多样性指数;而面积加权平均斑块分形维数、破碎度指数和蔓延度指数主要分析衡量森林的景观质量,选取的为类型层面的景观指数;本研究主要基于林分面积进行森林生态系统服务功能价值量的估算,且景观破碎度指数可有效量化斑块的密度,为了避免斑块面积和数量指标的重复进行运算,本研究不选取其他斑块相关的景观指数。

参照构建区域生态系统健康指数的方法[22],通过FN 等4 个指数构建森林景观结构指数模型:

式中:O是景观结构指数,SHDI 为景观多样性指数,AWMPFD 为面积加权平均斑块分形维数,FN为景观破碎度指数(由于FN 是表征景观格局连通性的负向指标,其值越大景观质量越低,所以取其倒数进行运算),CONTAG 为蔓延度指数。

生态系统恢复力指的是生态系统在受到干扰后维持和恢复其原始结构和功能的能力[23]。本研究通过对所有林分类型的面积加权生态系统恢复力系数求和来量化森林景观生态系统恢复力(表3)。为统一两个指标的量级,计算恢复力系数时进行对数函数转换的处理:

式中:R是生态系统的恢复力指数;Ai是林分类型i的覆盖

面积(单位km2);RCi是林分类型i的生态系统恢复力系数;s是林分类型数量。

生态系统恢复过程中森林类型的更替对生态系统生产力、碳存储和养分特征有重要影响[24]。由于研究区位属于北亚热带森林类型,森林群落演替不同阶段(裸地、草地、灌木、针叶林、针阔混交林和常绿阔叶林)[25]对应的森林类型恢复力存在较大差异。各林型的生态系统恢复力可通过其抵抗力和复原力共同表征[22],抵抗力是指生态系统经历干扰后维持稳定状态的能力[26],复原力是指生态系统遭受干扰丧失稳定状态后恢复到原有状态的能力[27]。抵抗力和复原力的权重一般通过生态系统经历干扰后丧失稳定状态的发生概率确定[22]。由于四明山区域森林生态系统遭受的外界干扰相对较少,森林丧失稳定状态的发生概率较低,故本文中将抵抗力和复原力的权重分别设置为0.8 和0.2,分别计算四明山区域各林分的恢复力系数:

式中:RCi是林分类型i的生态系统恢复力系数,Resistancei为林分类型i的抵抗力,Resiliencei为林分类型i的复原力。

在遭受外部干扰如气候、病虫害或地质灾害时,森林生态系统中顶级群落抵抗干扰的能力最强,但受到破坏后也最难恢复,而受人为干扰严重的初级演替群落抵抗力最弱,但遭到破坏后恢复最快[28]。因此,林分所处群落演替阶段越高,其森林生态系统的抵抗力就越强,而复原力则相反[29]。沿森林群落演替梯度确定各林型抵抗力和复原力的顺序后,使用专家评分将RCi分配为0~1(表3)。

表3 各林分类型的生态系统恢复力系数Table 3 Ecosystem resilience coefficients of each stand type

1.5 基于森林生态系统健康指数的价值总量估算

由于森林生态系统健康受多种因素影响,故较难确定通用的“标准值”来判断生态系统健康与否。在本研究中,主要通过对比研究区估算年份(2018年)与基准年份(2008年)间森林生态系统健康指数的差异,量化同一区域森林“质”的时间变化。学者们认为,森林生态系统的“质”和“量”同等重要[30],设定区域尺度内生态系统健康状态对森林生态服务功能价值量影响权重为0.5。森林健康指数加权价值总量:

式中:Wtotal为森林健康指数加权的生态服务功能价值总量,Wn为估算年份n年参照《规范》分布计算的森林服务功能实际价值量(权重为0.5),Wbase为基准年实际价值量,Hn为n年的森林生态系统健康指数,Hbase为基准年的森林生态系统健康指数。

2 结果与分析

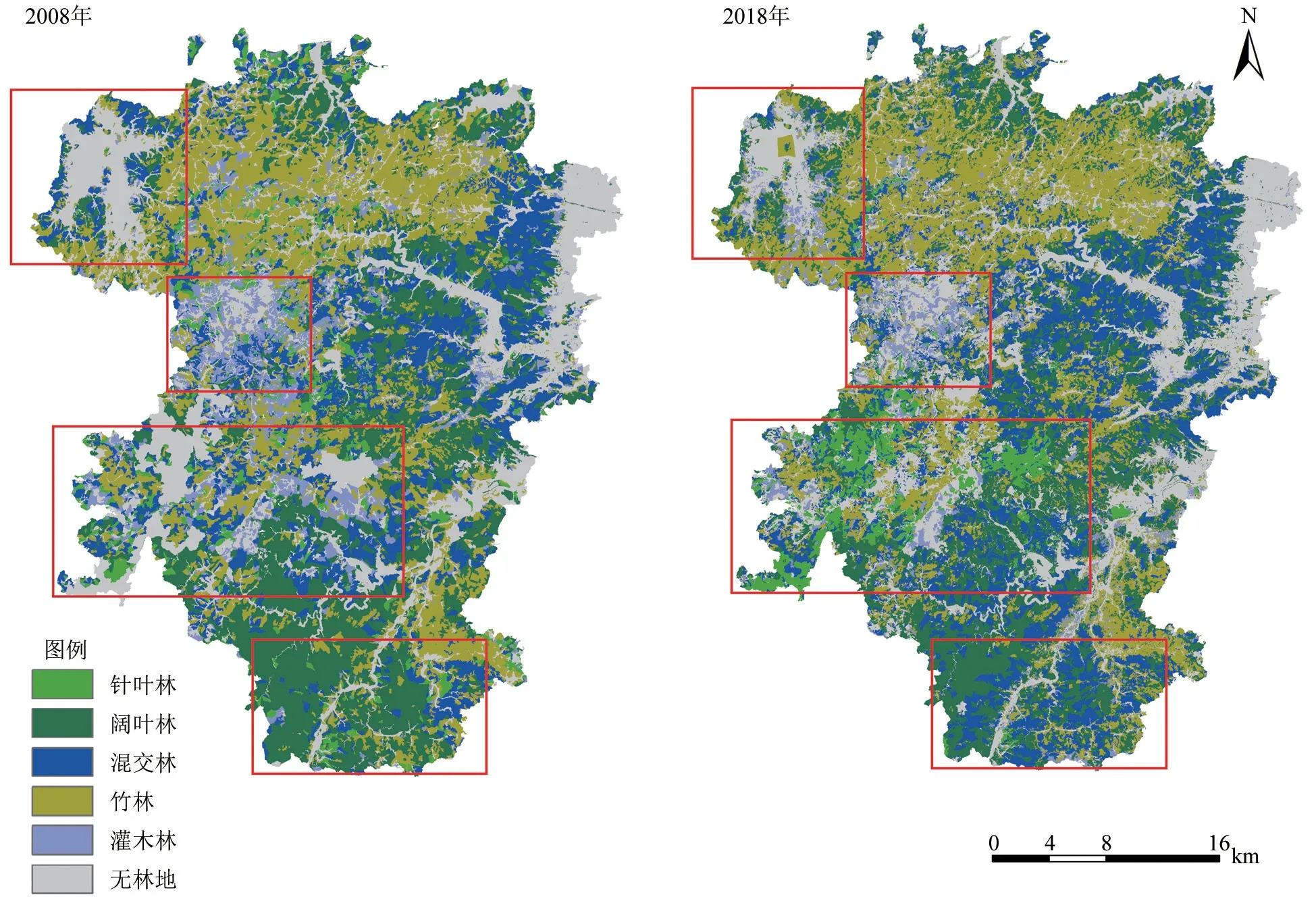

2.1 四明山区域森林资源时空变化特征

2008—2018 年,四明山区域植被覆盖面积由961.8 km2增加到974.0 km2,提升了1.0%。各林分覆盖情况变化显著(图2),四明山全区非林地内出现了大量的小林地斑块,西南部区域森林覆盖面积有所增加,非林地面积减少12.2 km2;北部区域内竹林覆盖范围有所扩张,竹林面积增加了18.6 km2;灌木林(含苗圃)主要存在于四明山中部区域,10年间覆盖面积由90.3 km2减少为63.4 km2,减少了26.9 km2,更多的向非林地周边转移;南部纯阔叶林正在向针阔混交林演替,针阔混交林覆盖面积较2008年增加了13.4%。

图2 四明山区域森林类型空间分布Fig.2 Spatial distribution of forest type in the Siming mountain area

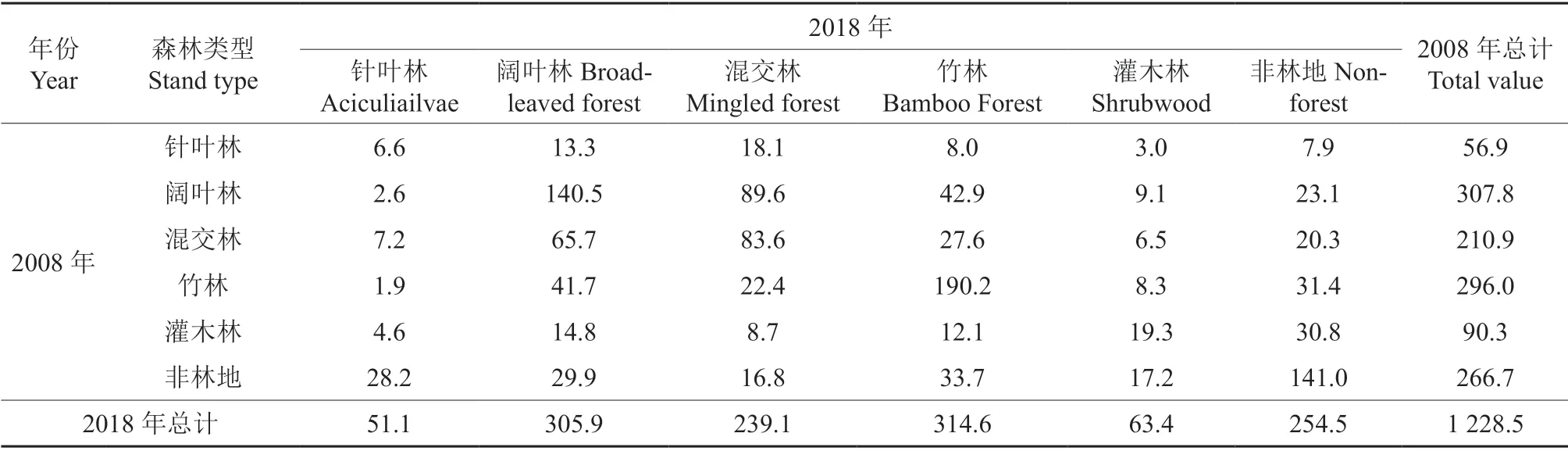

10年间,各覆盖类型间发生充分的转换(表4)。2018年现有针叶林、混交林和灌木林主要由其他类型转换,只有少部分维持2008年的原状。其中,针叶林中维持不变的森林面积仅6.6 km2,现有针叶林主要由非林地转换而来,达28.2 km2,贡献比55.2%;混交林主要由阔叶林转换,面积达89.6 km2,贡献比37.5%;灌木林主要由非林地转换,达27.1%;而阔叶林、竹林和非林地大部分区域基本维持现状,小部分由其他林型转换。现有阔叶林中45.9%的面积维持现状,转换面积主要由混交林、竹林和非林地贡献,分别占比21.5%、13.6%和9.8%;竹林现状率为60.5%,少部分由阔叶林和非林地转换,占比13.7%和10.7%;55.4%的非林地维持2008年现状,24.4%由竹林和灌木林均等转换。

表4 2008—2018年森林类型转移矩阵Table 4 Forest area transfer matrix from 2008 to 2018 km2

2.2 四明山区域森林生态系统服务功能价值量

2008—2018 年,宁波四明山区域森林服务功能价值(表5)由56.0亿元上升为57.1亿元,增加1.1亿元,增长率2.0%。所有森林生态系统服务功能中,调节水量功能价值最高,平均为16.6 亿元,占全部价值的29.3%;森林游憩、净化水质、释氧、林木营养、物种保育功能价值占比分别为16.8%、10.0%、9.4%、9.3%和8.6%。

表5 2008年和2018年四明山区域森林生态系统服务功能价值Table 5 Forest ecosystem service values in the Siming mountain area of 2008 and 2018

研究期内四明山区域森林生态系统各项服务功能指标均存在一定程度的提升。调节水量功能价值提升量最大,共增加3 487.6 万元。其余提升幅度超过1 000 万元的功能指标主要有释氧、森林游憩、净化水质和林木营养积累,价值量增加额分别为1 669.1、1 202.7、1 192.8 和1 063.7 万元。值得注意的是,提供负离子是提升率最高的指标,提升率达到4.6%;固碳和释氧分别位列第二、第三,提升率约为3%。

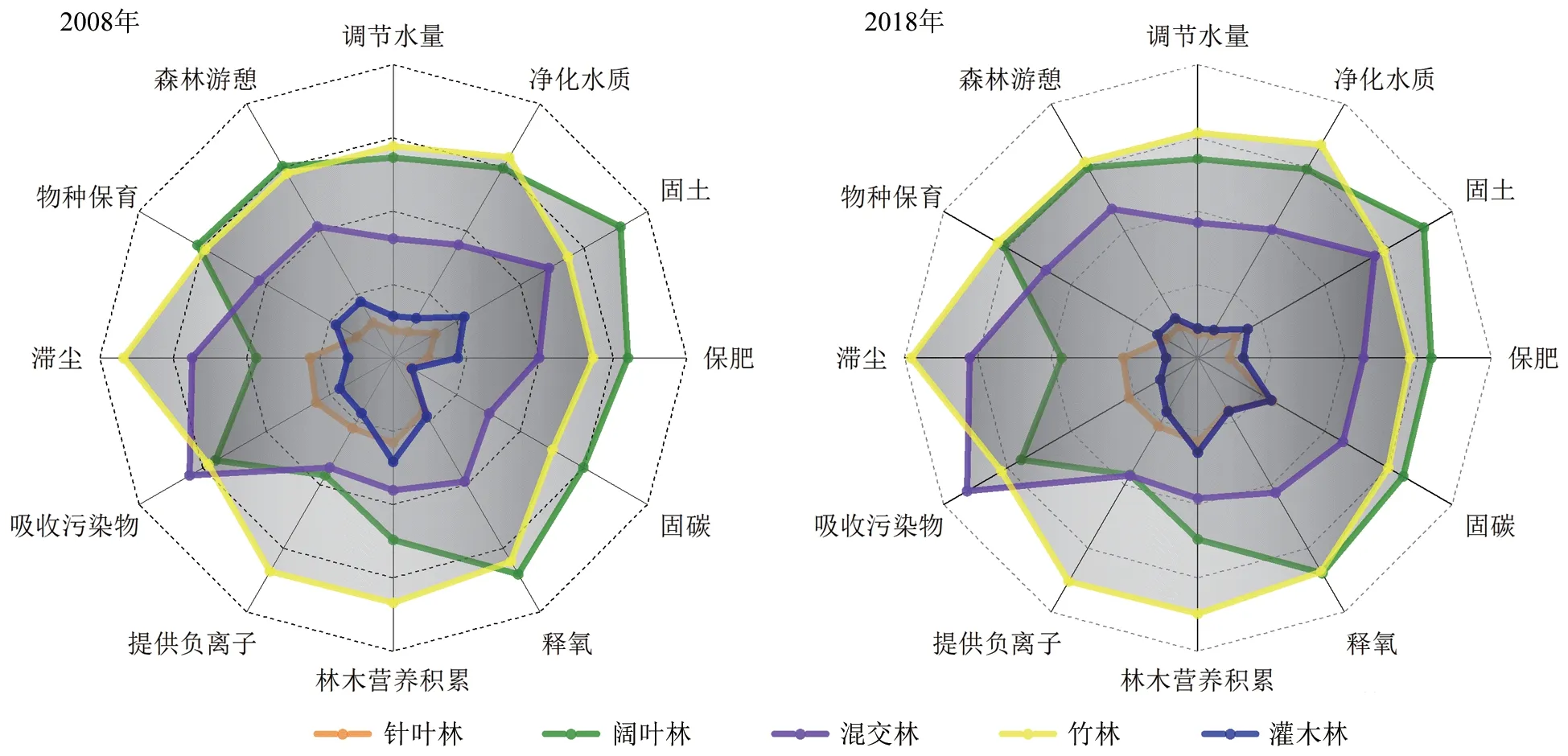

四明山区域的5 种主要林型在提供生态服务功能上存在较大差异(图3)。按单位面积价值量排序依次为:竹林(6.6 万元/hm2),阔叶林(6.0万元/hm2),混交林(5.4 万元/hm2),针叶林(4.8万元/hm2)和灌木林(4.6 万元/hm2)。对当地森林生态系统服务功能贡献最大的是竹林,价值量均值为20.0 亿元,贡献率为35.4%,且竹林的各生态服务功能较为全面,尤其是在滞尘、提供负离子、林木营养积累、调节水量和净化水质等功能服务上表现突出。阔叶林和混交林价值量为18.3 和12.1 亿元,占比32.4%和21.5%,阔叶林在固土保肥和固碳释氧功能指标上价值量最高,针阔混交林在吸收污染物价值量上要高于其他林分。针叶林和灌木林对当地生态服务价值贡献率约为5%。

图3 2008年和2018年各林分类型生态服务功能价值Fig.3 Ecological service values of each stand type in 2008 and 2018

2.3 四明山森林健康指数加权的价值总量估算

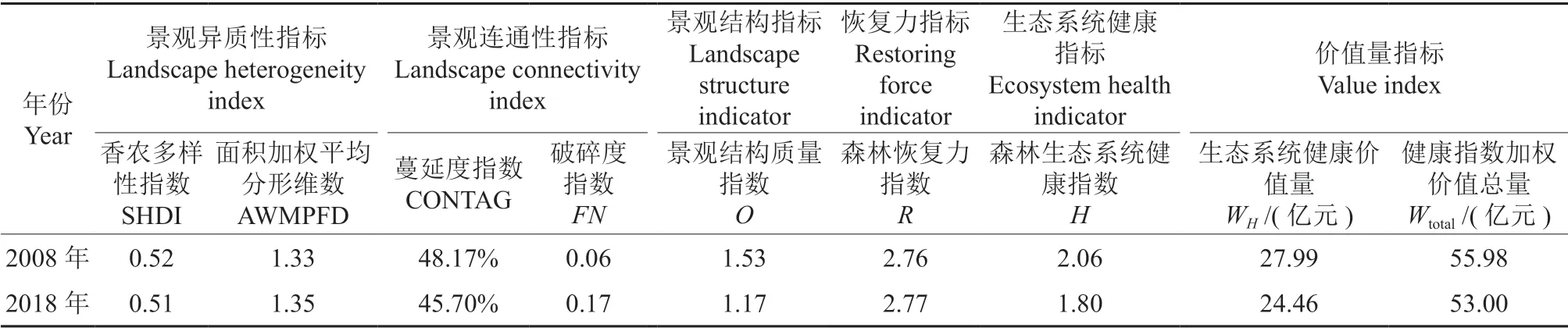

2008—2018 年间,四明山区域森林景观异质性相对稳定:平均斑块分形维数略有增加,森林景观空间形状趋向复杂化多样性指数略有下降,表明各斑块面积和形状分布异质性增大,森林景观结构趋向于单一。景观连通性质量明显下降:斑块离散程度增加,延展性弱化,蔓延度指数由48.2%下降为45.7%,森林景观破碎化现象较为严重,森林斑块个数由548 个增加到1 551 个,破碎度指数增加了2.8 倍。受景观破碎化影响,综合景观质量指数由1.53 下降到1.17,下降了23.5%(表6)。

表6 四明山区域森林生态系统健康指数的参数Table 6 Parameters of forest ecosystem health index of the Siming mountain area

受人为干扰和自然演替的影响,各林分类型间发生了充分的转换,恢复力存在由强到弱和由弱到强双向转变的情况。例如,10年间有65.7 km2针阔混交林自然演替为阔叶林,而受人工造林影响也有89.6 km2阔叶林转换为针阔混交林,针阔混交林和阔叶林转换率高但森林恢复力增加不明显。总体而言,2018年森林恢复力指数与2008年相比基本持平。

最终,四明山区域森林生态系统健康指数下降了12.6%,主要由于森林景观结构改变,使森林生态系统服务功能的“质”产生了较大变化。森林系统健康价值由28.0 亿元下降到24.5 亿元,在考虑了森林健康指数加权后,森林生态系统服务功能价值总量为53.0 亿元,较2008年价值总量下降3.0 亿元,降幅为5.3%。

3 讨 论

宁波市四明山区域在2008—2018年间各林分类型产生了较大变化。苗圃灌木林和非林地覆盖下降显著,主要发生在四明山区域西南部,这与当地“退花还林”政策和森林生态修复工程的有效实施关系密切。四明山区域多年来以花木产业为支柱产业,种植面积高达7 600 hm2,引发多种生态环境问题[31]。《宁波市人民政府关于严禁四明山区域毁林开垦切实加强森林资源保护的决定》要求从2013年2月起禁止在坡度25°以上区域发展花木生产,现存区域5年内退出生产并进行生态修复。西南部区域属四明山腹地,海拔在600~950 m,林地坡度较大,属禁止开发区和重点修复区,政策施行导致该区域非林地面积明显减少,主要向针叶林、阔叶林转化,苗圃灌木地逐渐退出,向东部和西北部非林地周边聚集。

从服务功能提供的价值量来看,四明山区域森林生态系统服务功能以涵养水源、森林游憩和固碳释氧为主,与四明山区域水源涵养功能区、饮用水保护区和生态旅游发展区定位相适应。该结果与郑冲[32]在宁波当地的评估结果不一致,主要是因为该研究在选取评估指标时忽略了森林游憩功能,而森林游憩已随着城市发展成为周边居民最重要的休闲娱乐方式之一[12],生态旅游价值应在森林生态系统服务功能评估体系中予以充分考虑。生态区划为本区域自然资源开发与生态环境保护提供决策依据,我国各区域森林由于功能区划不同,其服务功能价值量也存在一定差异:神农架森林生态系统中生物多样性和保育土壤分别占比为68.5%和12.7%[33];辽宁仙人洞林区涵养水源和生物多样性功能价值量占比超过76%[34]。各研究由于评估对象的不同、评估者评估指标的喜好和评估区域时空尺度的差异,其结果往往没有可比性。

四明山区域森林生态系统主要提供生态服务功能的林型为竹林、阔叶林和混交林,占总林地面积的88.1%,林分面积与价值量相关性十分显著,这与本研究选取的评估方法为基于林地面积的当量因子法密切相关,林分覆盖面积因此成为影响生态服务功能的最大因素。谢高地等[7]发现以单位面积价值当量因子为基础的功能价值方法在区分功能指标进行计算时易于操作,可进行服务功能价值快速核算,但其结果精度可能低于基于单位生态服务产品价格的方法。

景观结构质量的降低,是导致四明山区域森林生态服务功能“质量”下降的主要原因。景观格局的改变是自然、社会和生物因素相互作用的结果[35]。四明山区域森林各景观指数产生较大变化,主要原因是人类活动对森林景观特征的影响。由于不合理的人为干扰,四明山区域原景观质量较高的森林植被转变为斑块镶嵌体结构,斑块数量和密度急剧增加,斑块面积和形状改变,斑块间距离变远,连续性减弱,且景观结构趋向于单一。斑块是最基本的景观要素,斑块的大小、形状、组合和结构会直接影响到景观内物种分布、种群的生存及抗干扰能力,并作用于景观生态系统中的物质、能量、信息流动和迁移转化等过程[19]。不同的人类活动干扰通过影响斑块的配置和结构,最终在景观格局和过程上得以反映。有研究表明[36-37],斑块的形状、面积和距离对森林景观的稳定性影响很大,形状不规则、面积小、距离近的林型容易受到干扰而发生重大变化。林分的碳密度与森林景观格局质量存在协同促进关系,如果景观类型空间配置和完整性较好,其碳密度往往较高,而森林生境的破碎化往往导致生物多样性丧失和生态环境破坏,对气候变化和碳循环也将产生负面影响。不同的景观格局影响流域降雨的蒸散发比率和径流系数,从而导致流域生态水文效应的较大差异,城市森林景观格局对热岛的分布也存在较大关系。总之,景观格局质量的下降,将使森林生态系统面临更多的生态风险和不确定性。

本研究由于各林型的抵抗力和复原力的指标权重主要依赖先验知识,且由于尺度效应的影响,景观结构变化对森林服务功能的影响机制尚不明确,无法对研究区主要林分类型服务功能进行更深入的研究,现有结果缺乏有效的验证手段。生态系统服务功能的评估研究已进入基于3S 技术的模型估算阶段,未来可将规范化的生态系统健康评估模型纳入现有模型,进行多时空尺度的全面评估,获得更加客观的评估结果。因此,现有评估模型的优化完善仍需要进一步深入研究。

4 结 论

2018年宁波四明山区域植被覆盖面积较2008年森林覆盖率略微提升,苗圃灌木林和非林地均减少,花木产业有序退出和转移,生态保护区域内的森林修复工程取得了较好的效果。

四明山区域森林生态服务功能以涵养水源、森林游憩和固碳释氧为主,其余功能按价值量排序为积累营养物质、生物多样性保护、保育土壤和净化大气环境;5 种主要林型中,单位面积林分价值量以竹林和阔叶林最高,对森林生态系统服务功能的贡献大小为:竹林>阔叶林>混交林>灌木林>针叶林。

2008—2018 年,四明山区域森林资源“量”持续提升,但森林生态系统的“质”有所下降,主要原因是森林景观破碎化现象的加重,导致总体生态系统健康状况的略有恶化,“质量”即生态系统健康指数加权的服务功能总价值量呈下降趋势。