外出务工经历对农村家庭资金借出的影响

◎刘茂林 赵明

本文从家庭资产角度出发,研究现有的有着外出务工经历的家庭,将如何配置家庭的资金,对家庭的资金借出行为是否有着显著的区别,并利用2017年的中国家庭金融调查的数据,实证检验外出务工经历对民间借贷的影响,进一步检验其中的内生性问题和两者之间的影响机制。通过本文的研究,以期能够在外出务工人员返乡的大趋势下,为我国建立和谐稳定的农村金融市场及实施乡村振兴战略,提供理论依据与经验借鉴。

文献评述与研究假说

国内外文献中,就外出务工经历的影响,在宏观和微观的层面上进行了不同的分析阐述。在微观的层次上,主要分为探讨社会学相关的,如外出务工对家庭老年人健康、子女教育和心理健康等的影响,以及探讨家庭经济行为相关的,如外出务工对家庭消费、储蓄和社会资本等的影响。本文研究外出务工经历对家庭资金借出的影响,是聚焦于农村民间借贷市场和家庭资产配置的角度,因此本文首先就外出务工经历与家庭经济行为之间的关系展开研究。

国内外的文献,对外出务工经历与家庭经济行为之间关系的研究,已经较为丰富。研究发现,外出务工经历可以通过扩展农村家庭的融资渠道,以及促进外出务工人员人力资本的提升,从而对家庭创业和家庭的创业绩效具有显著的正向影响,这基本已经达成共识(周广肃,2017;徐超,2017;谢勇,2020)。对于家庭创业之外的经济行为的影响,众多文献表明,外出务工能够提高家庭的收入,(Mccormick & Wahba,2001;DeVreyer et al.,2010;周蕾,2019),同时外出务工经历能够降低农村家庭的储蓄率(易行健,2014)。对于外出务工人员的个人发展层面,众多文献表明,外出务工经历能为外出务工者带来新的技能和想法,可以提高农民工人力资本的积累,也能给他们提供更好的社会资本。(Ma,2001、2002;赵阳、孙秀林,2001;Démurger & Xu,2011)。也有文献认为,外出务工经历损害了家乡的社会资本(周广肃,2017;Wahba &Zenou,2012)。

外出务工经历对家庭的社会网络有着显著的影响,而社会网络也是民间借贷的纽带。研究表明,民间借贷市场与正规借贷市场不同,多是私人之间的借贷,更多地依赖于家庭的社会网络(Karlan et al.,2009; Shoji et al.,2012)。因为中国是一个关系型的社会(马光荣等,2011),社会网络一直以来都是农村家庭之间进行风险分担的有力手段(Fafchamps & Gubert,2007)。在现有农村金融市场暂且不完善的情况下,社会网络有效地促进了农村家庭进行民间借贷的能力,改善了农村家庭的信贷约束(申云,2016)。对于农村地区的较贫困的家庭,社会网络显得更加重要,有文献称社会资本为“穷人的资本”(张爽等,2007)。这是由于正规借贷主要流向了较为富裕或者社会资本丰富、自身素质高的农户(张庆昉,2010),农村之间民间借贷多是穷人之间进行的行为(张海洋、平新乔,2010),而不是较为富裕的家庭向贫穷的家庭提供帮助(Cassar et al.,2007)。农村家庭借助社会网络,彼此之间进行借贷,从而在困难的时候可以避免资金的紧缺。现有的文献,就社会网络对家庭信贷约束的角度,进行了比较全面的探讨(严太华,2015;马光荣,2011;杨汝岱,2011),而从家庭资金借出的角度进行研究的文献较少。研究发现,家庭社会网络越强,农村家庭越倾向于借出资金,对于收入低的农村家庭,这种促进效应更加显著(王晓青,2017)。因此,本文认为外出务工经历,对家庭社会网络的影响,必然会影响农村地区家庭参与民间借贷市场。

本文着重研究外出务工经历对农村家庭资金借出的影响,从民间借贷市场的角度出发,立足于家庭资产方,并试图阐述社会网络在其中作用的机理。目前从民间借贷市场的角度出发对外出务工经历进行研究的文献较少,有研究发现外出务工经历不能对正规借贷造成显著影响,但外出务工经历带来的外部社会网络以及人力资本、技术等形成了农户的“隐性担保”,使得农户更容易获得非正规信贷(彭积春,2018)。但此研究并没有对机制进行实证研究,更多地基于理论分析。而对于家庭资产方进行描述的文献,有研究认为外出务工经历促进了家庭参与风险资产(卢树立,2020),但并未细分风险资产的种类。

目前,关于直接就外出务工经历对家庭资金借出的影响进行的研究还较为缺乏,对于两者之间的联系,尚且缺少实证的证明,以及对两者之间的机制尚不明确。因此本文基于上述关于外出务工经历和家庭资金借出行为的文献,提出假设,首先直接验证外出务工经历对农村家庭资金借出的影响。

H1:外出务工经历对农村家庭资金借出有正向影响。

为了探寻农村家庭资金借出的动机,本文首先从农村家庭资金借出的两种形式出发探讨外出务工经历对农村家庭资金借出的影响,一种是具有高利贷性质的有利息的资金借出,另外一种是基于人情的无利息资金借出。对于有利息的资金借出,农村家庭是出于对高回报、高收益的动机。高风险、高回报的投资动机,更加契合外出务工人员的风险偏好,因此有外出务工经历的家庭有可能增加有利息的资金借出。对于无息的资金借出的动机,农村家庭是为了得到“隐性收益”,即通过借款形成人情债,发挥风险分担的功能(叶敬忠,2004)。从而提出假设:

H2:外出务工经历促进了有息的资金借出。

H3:外出务工经历促进了无息的资金借出。

对于外出务工经历与家庭资金借出的机制,根据对已有的文献进行分析,本文主要探讨的是社会网络在其中的作用机制。资金借出属于民间借贷的范畴,其主要依托于家庭的社会网络,农村家庭之间通过相互的社会网络进行相互的资金拆借,从而进行风险分担,是民间借贷市场上资金的重要来源。已有文献表明,外出务工影响了农村家庭的社会网络,而社会网络同样对民间借贷有显著影响。基于此,本文作出假设,社会网络是外出务工经历与农村家庭资金借出之间的中介核心变量,即社会网络作为两者的中介,促进了农村家庭的资金借出。同时,本文认为社会网络具有很强的调节作用,即社会网络越强的家庭其有外出务工经历,对农村家庭的资金借出影响更显著。从而提出假设:

H4:外出务工经历通过促进社会网络,促进了农村家庭资金借出。

H5:社会网络强的家庭,外出务工经历促进农村家庭资金借出越显著。

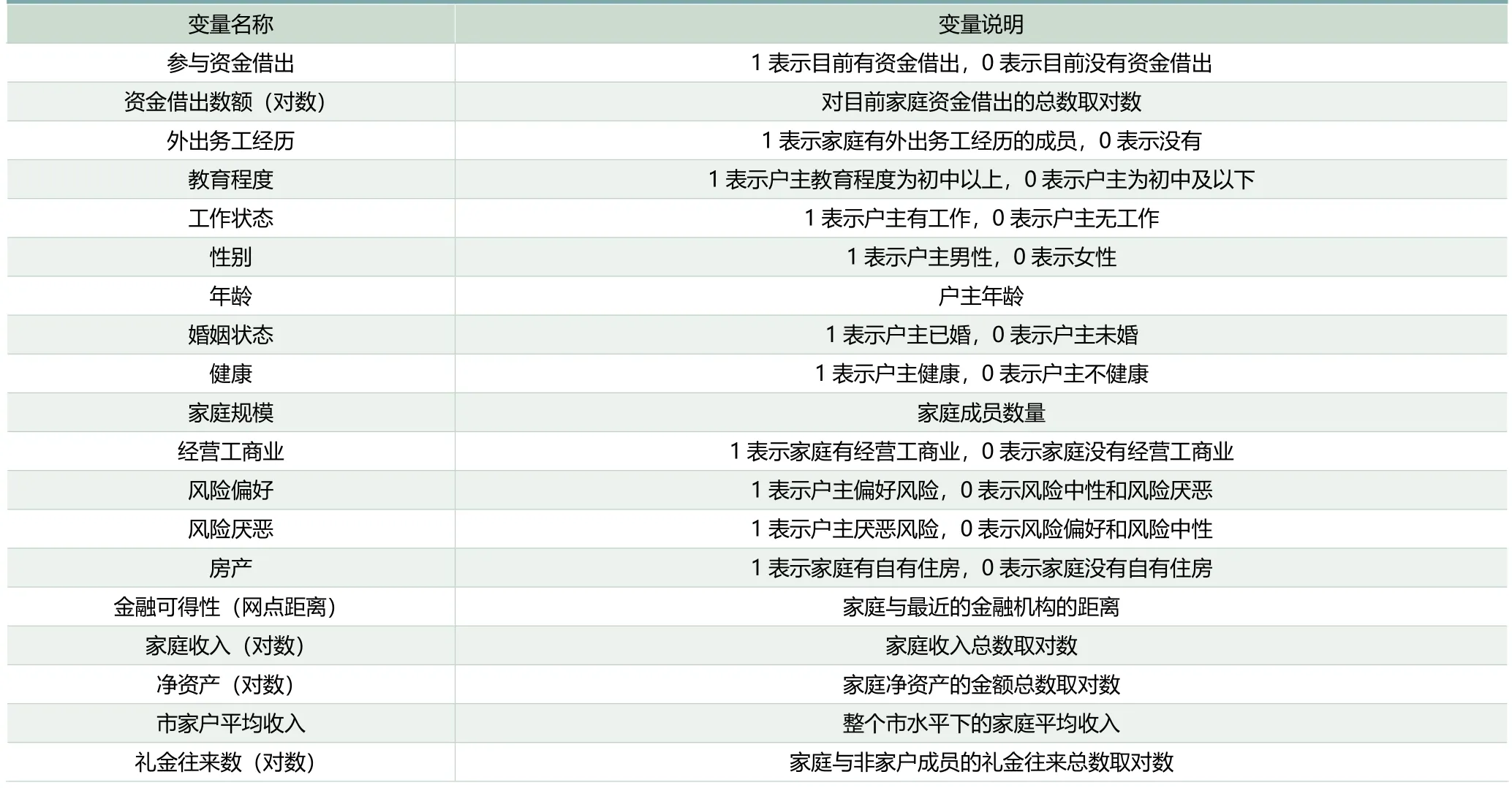

表1:变量名称和变量说明

数据、变量与方法

(一)数据来源

本文使用的数据来自西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心于2017年在全国范围内开展的中国家庭金融调查 (China Household Finance Survey, CHFS)。该数据覆盖了全国29个省、37289户家庭、133183个个体,对家庭的人口统计学特征,资产负债、保险保障以及收入与支出进行了统计。该数据较为全面,对研究家庭层面的问题具有很强的支持作用。通过剔除异常值和缺失值,并对农村家庭的收入和净资产进行了百分之一的缩尾处理,本文一共得到11047个样本。

(二)核心变量

1.被解释变量

本文研究的内容是外出务工经历对农村家庭资金借出的影响。其中被解释变量是家庭的是否有参与资金借出以及资金借出的数额,本文对资金借出的数额进行了对数处理。其中是否有借钱给他人,为二分类变量,家庭有借出,则定义为1,否则为0。其中资金借出的数额的对数,表示家庭民间借贷的参与深度。

2.核心解释变量

家庭成员是否有外出务工经历是本文的核心解释变量。本文根据问题,农户是否有在外地生活或工作半年的经历,将农村家庭分为有外出务工经历的家庭和没有外出务工经历的家庭。若是家里有成员有外出务工的经历,则把外出务工经历定义为1,否则为0。同时本文把在外地时没有工作和工作类型定义为“其他”,将以自由职业等为主和在外游玩超过半年的样本进行了剔除。

3.控制变量

借鉴已有的文献,分为个人特征变量(教育程度、工作状态,性别、年龄,健康、风险偏好和风险厌恶);家庭特征变量(家庭规模、经营工商业、房产、家庭收入和净资产),地区控制变量(金融可得性、市家户平均收入),同时为了控制地区的固定效应,本文引入了省份哑变量。

4.中介和调节变量

根据已有文献(王晓青,2017),本文选用家庭与非家户成员的礼金往来数额并取对数作为社会网络的代理变量,并将其作为中介变量进行检验。在实证检验中,运用社会网络作为中介效应,并用KBH方法(Breen et al.,2013)和sobel检验中介效应。进一步,本文也探讨了社会网络对外出务工经历对于资金借出行为的调节效应。

表2:描述性统计

表1给出了变量名称以及变量的说明(见表1)。

(三)描述性统计及内生性讨论

表2给出了变量的描述性统计,分为了全样本、有外出务工经历和无外出务工经历三组样本。从表2可以看出,家庭参与资金借出和资金借出数额(对数)的平均值分别为0.128和1.208,子样本中显示,家庭是否有外出务工经历对家庭资金借出的影响有显著差异。其中参与资金借出在两个子样本中的平均值分别为0.187和0.111,资金借出数额(对数)的平均值分别为1.775和1.046。这表明农村家庭是否有外出务工经历对其资金借出的影响较大。有无外出务工经历的家庭分别为2461户和8586户,表示2017年农村家庭依旧以从无外出务工经历的农户为主。从控制变量来看,有外出务工经历的家庭,其教育程度、性别、工作状态、经营工商业、家庭规模、风险偏好和家庭净资产等都与没有外出务工的家庭特征有明显的区别。有外出务工的家庭,整体呈现更强的人力资本,更好的家庭资本等(见表2)。

基于此,本文就内生性的问题,进行三方面的讨论。首先是遗漏变量问题可能带来的内生性。家庭有无外出务工经历,不仅与家庭的特征相关,也与周边的环境相关。尽管本文涵盖了足够全的控制变量,但关于家庭成员的性格特征,以及当地的文化背景等变量无法观测,可能导致内生性问题。由此,本文借鉴以往文献(周广肃,2017;徐超,2017),以2010年之前社区外出务工家庭数量,即过去社区的外出务工氛围作为工具变量。外出务工氛围能够影响到家庭的外出务工决策,因为外出务工多是熟人推荐,而外出务工氛围与家庭内部的资金借出的决策没有直接联系。因此,以社区外出务工家庭数量作为工具变量本文认为是合适的。其次是互为因果带来的内生性。外出务工经历是过去的行为,而家庭资金借出行为更多的是现在的行为,因此互为因果的可能性较小。但考虑到家庭资金借出行为存在长期没有收到还款的情况。因此,本文以2015年之前就已有外出务工经历的家庭,即返乡时间为3年以上的家庭,对其2015年之后发生的资金借出行为,即对家庭新增的资金借出行为进行回归。最后是样本的选择问题。相对于留守者,外出务工的人通常具有更强的能力(Nakosteen& Zimmer,1980;Borjas & Bratsberg,1996);但也有文献指出,愿意外出工作的人,往往是在当地找不到合适工作的人,他们具有较差的劳动技能(Gang & Yun,2000;Piracha,2005)。但无论如何,外出务工人员和留守农村的人员本身存在着明显的差异是肯定的。自选择问题的存在会导致有偏误的实证结果,其结论也不可信。从控制变量来看,有无外出务工经历的家庭,存在着明显的样本选择,因此本文用倾向得分匹配法(psm)作为检验方法,验证其稳健性。

(四)实证方法

本文运用probit模型来分析外出务工经历对农村家庭资金借出参与的影响,然后运用tobit模型研究家庭外出务工经历对家庭资金借出深度的影响。对于代表家庭资金借出参与的变量,变量为二分类变量,因此本文采取probit模型进行回归分析,模型如下:

(1)式中Lend是哑变量,等于1时表示家庭有参与资金借出,等于0时表示家庭没有参与资金借出。Workout是核心解释变量,也属于哑变量,等于1时表示家庭有外出务工经历,等于0时表示家庭没有外出务工经历。xi表示控制变量,主要包括个人特征变量、家庭特征变量和地区控制变量。由于代表资金借出的参与深度的变量是截断数据(censored),因此,本文使用tobit模型进一步估计家庭外出务工经历对家庭资金借出的影响。Tobit模型如下:

公式(2)、(3)是截取tobit模型。Y表示家庭资金借出数额的对数;lends表示家庭资金借出数额的对数大于0的部分。同样Workout是家庭外出务工经历,xi是控制变量,主要包括个人特征变量、家庭特征变量和地区控制变量。

实证结果与分析

(一)外出务工经历与农村家庭资金借出

表3给出了外出务工经历对农村家庭资金借出行为的影响。其中第(1)列和第(2)列分别就家庭资金借出参与和参与深度进行回归,第(3)列和第(4)列引入工具变量,首次验证外出务工经历可能带来的内生性问题(见表3)。

首先,就关注变量进行分析。表3的第(1)列和第(3)列显示,外出务工经历的边际效应分别为0.0426和0.1138,并在1%的置信水平下显著。即有外出务工经历的家庭,家庭参与资金借出的概率增加0.0426,家庭借出金额增加11.38%,说明外出务工经历能够显著地促进农村家庭的资金借出。表3的第(3)列和第(4)列显示,考虑到外出务工经历可能导致的内生性问题,本文用过去的社区外出务工氛围作为工具变量,进行两阶段回归。其中,第(3)列和第(4)列给出了wald检验内生性的结果,P值为0.0627和0.0550,在10%水平上拒绝了不存在内生性的假设,因此存在内生性。在两阶段工具变量估计中,第一阶段估计的F值和t值分别为33.2和14.17。F值大于10,说明所选取的工具变量有效性较好,并非弱工具变量(Staiger & Stock,1997)。因此,用外出务工的氛围作为工具变量是合适的。第(3)列和第(4)列中,外出务工经历的边际效应分别为0.1138和1.6040,都在1%的置信区间下显著。因此,运用工具变量的估计结果进一步表明,外出务工经历对家庭资金借出行为有正向的影响。实证结果表明,假设H1成立,外出务工经历促进了农村家庭的资金借出行为。

接下来,对其余的控制变量进行分析。以第(1)列和第(2)列的结果为主,研究发现,教育程度、工作状态、身体健康、经营工商业、金融知识、家庭总收入和家庭净资产等变量都对农村家庭资金借出行为有显著的正向影响,而年龄、家庭规模、金融可得性等变量对农村家庭资金借出行为有显著的负向影响,性别、婚姻、风险态度和房产等变量对农村家庭资金借出行为不显著。

(二)早期外出务工经历与农村家庭新增资金借出

为了进一步验证实证结果的稳健性,本文接着考虑逆向因果带来的内生性问题。因为农村家庭的外出务工经历和资金借出行为,都可能是一个不随时间变化的量,即可能存在资金借出行为在外出务工之前或者外出务工之内已经发生,但截至2017年依旧没有归还的情况。因此本文去除了仅在3年内有外出务工经历的家庭,即2015年之后才有外出务工经历的家庭,接着本文去除了资金借出行为发生在2015之前的家庭。由此,本文以过去的外出务工经历,探讨对农村家庭近期新增的资金借出行为的影响,极大地避免了逆向因果带来的问题。

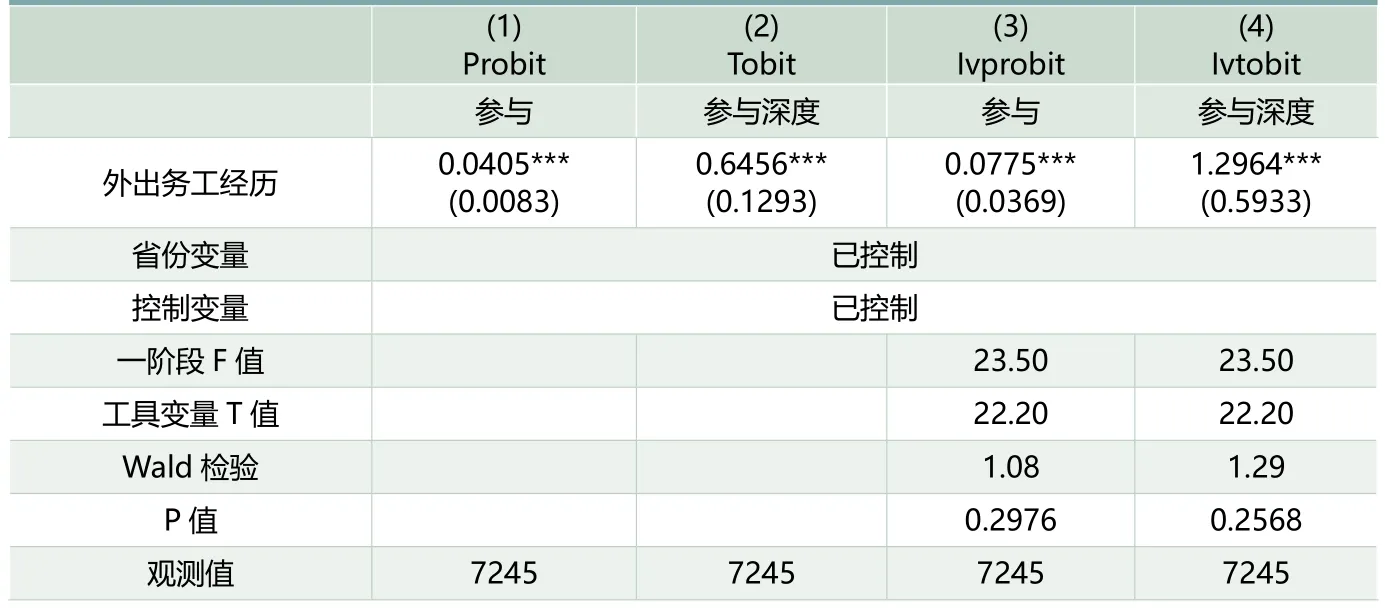

表3:外出务工经历对家庭资金借出的影响

表4给出了早期务工经历对农村家庭新增资金借出行为的影响。与表3相同,第(1)列和第(2)列,分别就家庭资金借出参与和参与深度进行回归,第(3)列和第(4)列引入工具变量进行估计,更深一步地验证内生性问题。外出务工经历对农村家庭资金借出参与和参与深度的影响系数分别为0.0405和0.6456,在1%的置信区间区间下显著,其系数大小,与表3的系数大小相差不大,进一步体现了结果的稳健性。考虑到,依旧存在遗漏变量造成的内生性,第(3)列和第(4)列运用工具变量法进行回归,wald检验P值为0.2976和0.2568,不拒绝不存在内生性的假设,表明了早期务工经历与家庭新增借出资金行为之间存在内生性问题的可能性较小。同时,两阶段工具变量法的结果也进一步表明,早期外出务工经历对农村家庭新增资金借出行为有显著的正向作用,进一步验证了本文结果的稳健性(见表4)。

(三)倾向得分匹配检验

上文已经通过工具变量法和研究早期外出务工经历对农村家庭新增资金借出的影响,极大地解决了遗漏变量和逆向因果可能导致的内生性问题。进一步,为了解决样本选择带来的内生性问题,本文继续采用倾向得分匹配法(psm)进行估计。

表5中分别给出一对四近邻匹配、卡尺匹配和核匹配的估计结果,其中卡尺计算采用陈强在《高级计量经济学》中的方法,通过计算倾向得分的标准差再乘以0.25得出。在加入了所有控制变量后,以农村家庭资金借出参与和参与深度两个变量作为结果变量的匹配值显示,外出务工经历的平均处理效应(ATT)整体上显著性高,都在1%的水平下显著,且效应值均为正。该实证结果进一步剔除了样本选择导致的内生性问题,验证了本文结果的稳健性。

(四)机制分析

上文就外出务工经历对农村家庭资金借出行为的影响进行了探讨,并对可能的内生性进行了详细的讨论,证明了外出务工经历对农村家庭的资金借出行为存在着显著的影响。对于两者之间的影响机制,本文从社会网络的方向入手,进行了详细的讨论和分析。根据已有文献,外出务工经历对家庭的社会网络会造成影响,同时也会增加家庭的物质资本和人力资本。而社会网络与家庭资金借出行为之间存在着紧密的关系,社会网络对家庭参与民间借贷有着显著的影响,因此本文就物质资本和人力资本方面,控制了家庭收入和净资产,以及户主的教育水平,着重探讨外出务工经历、社会网络以及家庭资金借出行为之间的关系。

表4:早期外出务工经历对家庭新增资金借出行为的影响

表5:倾向得分匹配方法估计结果

1.外出务工经历与资金借出的利息

对于外出务工经历、社会网络以及家庭资金借出行为关系之间的机制探讨,本文首先分析了外出务工经历增加的是有利息的资金借出还是没有利息的资金借出,从而分析有外出务工经历的家庭相对于一般的农村家庭,产生更倾向于资金借出的动机。

表6给出了农村家庭是否有利息的资金借出的回归结果。其中,第(1)列和第(2)列表示没有利息的资金借出,无利息资金借出多是以比较强的社会网络作为纽带,处于互换人情、风险分担的动机。结果显示,外出务工经历显著地增加了家庭无利息的资金借出的参与和参与深度。第(3)列和第(4)列表示有利息的资金借出,有利息的资金借出,家庭更多存在着收取高利息的动机,同样会一定依靠社会网络,但对社会网络的要求不高。结果表示,外出务工经历对农村家庭有利息的资金借出的参与和参与深度不具有显著的影响。实证结果证明了假设H2不成立,但假设H3成立,即外出务工经济更多会促进农村家庭进行无利息的资金借出。由于无利息的资金借出,更加依赖于家庭的社会网络,本文认为社会网络,是外出务工经历与农村家庭资金借出行为之间的机制(见表6)。

2.社会网络的中介效应和调节效应检验

基于上述结果,本文继续就社会网络与外出务工经历和农村家庭资金借出行为之间的关系进行探讨,分别以中介效应模型和调节效应两个方法进行检验。其中,社会网络以逢年过节家庭与非家庭成员之间进行往来的礼金的对数进行衡量。中介效应中,运用sobel检验和khb检验对社会网络的中介效应进行证明和分解,并采用Bootstrap方法进行检验。

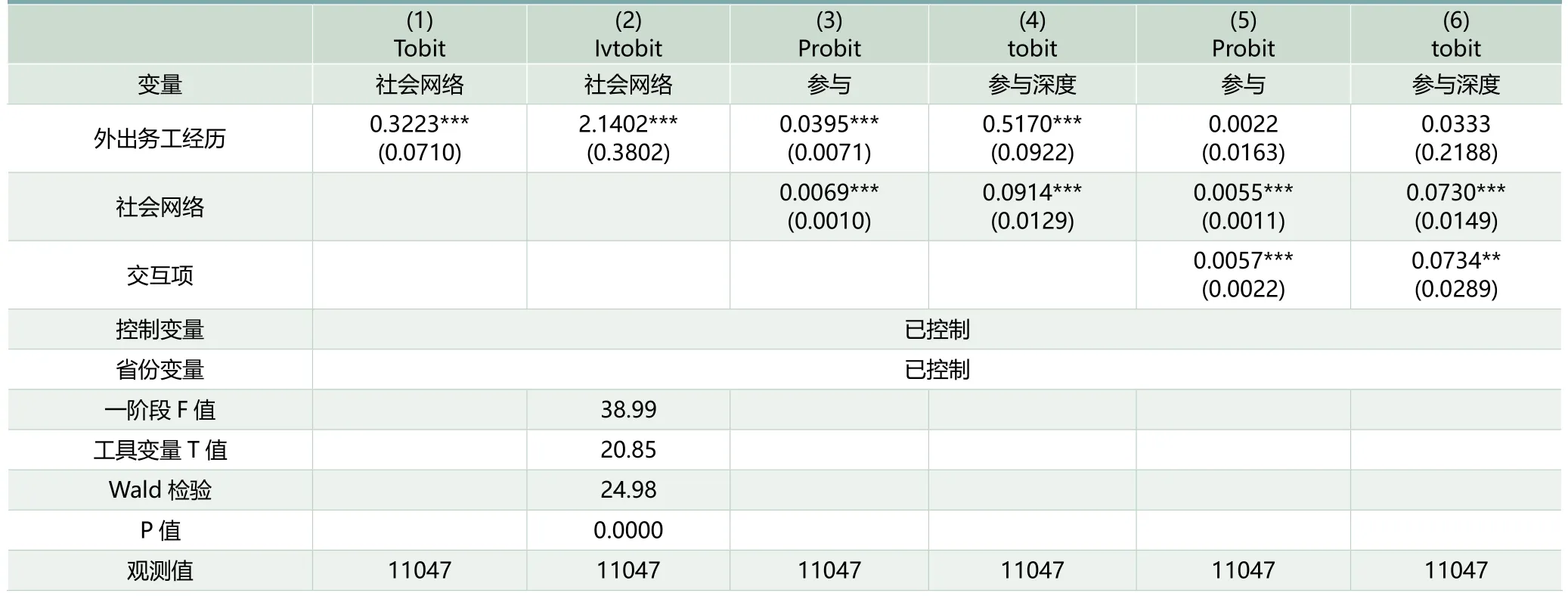

表7给出了社会网络作为中介效应和调节效应的结果。第(1)列到第(4)列,是中介效应模型三步法中的第二步和第三步,第一步即表3中基准回归结果中探讨的结果。表7的第(1)列探讨家庭有外出务工经历对家庭社会网络的影响,回归结果表明,外出务工经历显著增加了家庭的社会网络。考虑到社会网络与外出务工经历可能存在严重的逆向因果问题,本文运用了工具变量法解决内生性,表7的第(2)列,在运用工具变量之后,外出务工经历对家庭社会网络的影响仍然显著为正,证明了外出务工经历显著地促进了家庭的社会网络。第(3)列和第(4)列,将中介变量纳入基准回归中,结果表明社会网络对农村家庭资金借出参与和参与深度都有着显著的正向影响。进一步,采用Sobel检验得到Z值为3.956,P值为0.0001,证明了中介效应存在,并用KHB检验,发现总效应的6.28%是因为社会网络增加导致的。上述的实证结果,证明了假设H4的成立,即外出务工经历通过促进社会网络,显著促进了农村家庭的资金借出行为(见表7)。

接着,本文在表7的第(5)列和第(6)列,将社会网络和外出务工经历与之的交互项纳入到基准回归之中。结果表明,交互项的结果显著为正,意味着社会网络更强的、有外出务工经历的家庭有着更为显著的资金借出行为。本文给出的解释是,由于农民工外出务工多是结伴而行,有外出务工经历的家庭,与之相联系的社会网络可能会因为在外的经历,而产生进一步更紧密的联系。有外出务工经历的农村家庭,会更能有风险分担的意识,当紧密的亲朋需要帮忙时,也会更有可能借钱给他人。因此,在外出务工经历对家庭资金借出的影响中,社会网络具有显著的调节作用。实证结果证明了假设H5的成立,即社会网络越强的有外出务工经历的家庭,越有可能有资金借出的行为。

表6:外出务工经历与借出款利息分析

表7:社会网络的机制探讨

表8:外出务工类型的异质性

综上所述,本文发现,家庭有外出务工经历显著地促进了农村家庭无利息的资金借出行为,而对农村家庭有利息的资金借出行为影响不显著。通过中介效应检验发现,外出务工经历通过对社会网络的促进作用,促进了农村家庭的资金借出。同时,社会网络对有外出务工经历的农村家庭的资金借出行为,有显著的调节效应。社会网络是外出务工经历与农村家庭资金借出行为之间的重要机制。

异质性分析与稳健性检验

(一)异质性分析

本文继续进行异质性的检验。一是为了进一步解释社会网络作为影响机制的稳健性,特别是为何有外出务工经历的家庭,社会网络越强,家庭借出行为发生的可能性越高。本文从外出务工的工作类型给出了一定的解释,因为有外出务工经历的农村家庭其社会网络会相对于普通农村家庭来说,更加紧密,更容易形成人情往来。二是为了通过异质性的探讨,试图分析是否有途径可以缓解外出务工经历对农村家庭资金借出的影响。本文从教育程度和金融可得性的角度出发,发现教育程度和金融可得性都可以缓解这种影响。

1.外出务工类型的异质性

本文根据家庭成员在外务工的工作类型把样本分为了合同工、打零工以及在外创业三个不同的子样本,分别检验外出务工经历对农村家庭资金借出行为的影响。结果如表8所示。

其中,表8的第(1)列和第(2)列是探讨家庭成员在外务工的工作类型为合同工的农村家庭,第(3)列和第(4)列表示工作类型为打零工的农村家庭,第(5)列和第(6)列表示工作类型为创业行为的农村家庭。从实证结果来看,外出务工的工作类型为打零工和合同工的,显著地促进了家庭的资金借出行为,而在外工作类型为创业的家庭的结果不显著。根据上文,从探讨社会网络对两者之间的影响机制的结果来看,本文给出的解释是,相比较于外出创业,通过合同工和打零工的工作形式,农民工更能形成强有力的社会网络,并在回乡后形成一种强有力的人情纽带。因为农民工多是通过家乡的社会网络,以结伴而行的形式出去打工的,因此这种行为不仅扩展了家庭的社会网络,而且使得相互之间的家庭关系更加紧密。而外出创业的家庭,一是多以单个家庭为主外出创业,二是外出创业时间一般较长。因此,在外的社会网络在返乡后可能无法持续,从而导致其外出务工经历对家庭资金借出的影响不显著。该实证结果与本文的机制检验的结果相符合,进一步验证了社会网络作为机制的稳健性。

2.教育程度的异质性

本文根据户主的教育程度,把样本分为户主为义务教育及以下的教育程度与户主为高中及以上的教育程度两个子样本,分别检验外出务工经历对农村家庭资金借出行为的影响(见表9)。

其中,表9的第(1)列和第(2)列是户主教育程度为义务教育及以下的家庭,第(3)列和第(4)列是探讨户主为高中及以上的家庭。从实证结果来看,户主教育程度较高的家庭,外出务工经历对其家庭的资金借出行为的影响不显著,对于户主教育程度较低的家庭,外出务工经历对其家庭资金借出行为的影响显著。本文的解释是,从民间借贷的风险来看,教育程度较高的家庭会有更理性的判断,因此会较少参与资金借出。同时,教育程度较高的家庭,对属于农村自身素质较高的群体,更有可能获得正规借贷,因此参与到民间借贷来获得风险分担的需求较小。结果一定程度表明,教育能够减少外出务工经历对农村家庭资金借出的影响。

3.金融可得性的异质性

本文根据农村家庭一公里范围以内有无金融机构,把样本分为了金融可得和金融不可得两个子样本,分别检验外出务工经历对农村家庭资金借出行为的影响(见表10)。

其中,表10的第(1)列和第(2)列是金融可得的农村家庭,第(3)列和第(4)列是金融不可得的农村家庭。从实证结果来看,金融可得的家庭,其外出务工经历对农村家庭资金借出行为的影响不显著。金融不可得的家庭,其外出务工经历对农村家庭资金借出行为的影响显著。本文给出的解释是,金融可得性显著地促进家庭增加正规金融市场的参与,从而使得资金借出的潜在成本大幅度提高,进而减少了民间资金借出的参与情况(尹志超,2015)。本文结果与文献结果一致,即金融可得性会减少外出务工经历对家庭资金借出的影响。因此,本文认为,通过增加农村家庭的金融可得性,增加农村信用社等的数量和分布广度,能够有效减少民间借贷的发生,能够使得农户的家庭的资产配比更加理性,有利于抑制民间借贷市场和促进农村地区的经济发展。

表9:教育程度的异质性

表10:金融可得性的异质性

(二)稳健性检验

上文在处理内生性时,多次验证了本文结果的稳健性。接下来,本文利用2015年和2017年的数据,进行固定效应模型分析,对本文的结果再次进行稳健性检验。本文不适用面板数据的原因在于,外出务工经历可能对于大多数的家庭来说,是一个长期不变的变量。但固定效应模型,可以检验近三年外出务工经历发生变化的家庭对家庭资金借出行为的影响,对本文的结果依旧具有一定的证明检验的作用。根据豪斯曼检验,本文采用固定效应模型。结果如表11所示,即农村家庭有外出务工经历,对其资金借出行为具有显著的影响,再次验证了本文结果的稳健性。

结论与政策含义

本文利用2017年中国家庭金融调查(CHFS)的数据,从农村家庭资产的角度出发分析民间借贷市场,运用Probit模型、Tobit模型、工具变量法、倾向得分匹配法以及固定效应模型进行稳健性和内生性检验,系统分析了外出务工经历对家庭资金借出的影响。同时,本文运用中介变量法和交互项的方法,研究了外出务工经历与农村家庭资金借出之间的影响机制。研究结果表明:第一,外出务工经历显著地促进了农村家庭资金借出行为。第二,外出务工经历对农村家庭资金借出的影响以无利息的资金借出为主,对有利息的资金借出而言,结果并不显著。第三,社会网络作为民间借贷的主要渠道,也是外出务工经历与家庭资金借出之间的影响渠道。家庭成员的外出务工经历显著扩宽了家庭的社会网络,从而促进了农村家庭的资金借出行为。并且社会网络对两者之间的影响,具有显著的正向调节效应,即有外出务工经历的农村家庭,其社会网络越强,越有可能进行资金借出。第四,家庭成员外出务工的工作类型不同,其外出务工经历对农村家庭资金借出的影响不同,对于外出务工类型为创业的家庭,其外出务工经历对家庭资金借出的影响不显著。而对于外出工作类型为打零工和合同工的类型,其外出务工经历对家庭资金借出的影响正向显著。同时,本文发现教育程度高和金融可得性高的家庭,其外出务工经历对农村家庭资金借出的影响不显著。

表11:固定效应模型估计结果

根据以上的结论,本文提出以下政策建议:第一,外出务工是促进家庭收入、提高自身人力资本、获取新知识的重要渠道,政府应该为外出务工人员提供更合理的工作环境,对外出务工返乡人员,针对其技能水平,进行合理的就业指导。第二,对于民间借贷市场,政府应合理建设农村金融体系,对需要贷款的家庭提供更多的正规借贷机会,对民间借贷市场的风险和不稳定进行一定的约束。第三,对农村地区的农户,政府应该尽量提高其金融可得性,建立更多的农村信用社等金融机构,对其资产进行更为合理的引导和再投资,提高农村地区的金融流动性。第四,促进农村地区家庭金融知识的普及,对返乡人员的资金进行合理的引导配置。