中国多民族学习型文字起源神话研究

李 鹏

(廊坊师范学院文学院,河北廊坊 065000)

文字起源神话讲述了早期先民对文字来源过程的探索,它展现了各民族文字的产生与神灵之间的关联,揭示了早期社会较为艰难的生活环境和人们对创造文字的坚定信念。它为有文字民族和无文字民族共同拥有,有文字民族利用文字起源神话传递出创造文字不易和珍惜的观念,无文字民族利用文字起源神话传递了对文字的渴望和对文明向往的观念。通过特定的文字起源神话能够发现先民对于文字源于何处的不同认识,有的更为突出文字的神圣性,有的更彰显出人的主观能动性,如“寻找型”“创造型”文字起源神话便将先民在文字创造过程中的主动性表现出来,“学习型”文字起源神话与这两类神话的共同点都在于此,其实在“寻找”和“创造”的过程中,也存在着学习和改进,但相比前两者而言,“学习型”更为强调先民在文字创制时所付出的努力认知,它存在的前提是文字已经存在,根据学习对象的不同,可以划分出具体的学习文字的类型。

一、向神仙学文字

文字在天界和神仙掌控之中的观念流传在很多民族的神话之中,这其中自然保留有天神崇拜观念,然而文字并不是固定在天界,它会通过一定的方式传递给人间,这便构成了向仙人学习文字的神话核心要素。如彝族、水族、佤族、苗族都有此类神话留存。

(一)学习后失去文字

向神仙学习文字所取得的结果并不都是成功的,它其中由于存在诸多因素,让该民族最终失去了所学的文字。如流传在四川盐边县的苗族神话《苗、汉、彝族本一家》,其大体情节如下:

洪水后伏羲兄妹生的三个孩子,老大说苗话、老二说汉话、老三说彝话,伏羲兄妹请天上的先生教他们读书识字,老大记在心里,老二记在书上,老三请毕摩帮着记,先生怕他们记不住,又每人发了一本书,但后来过海时苗族手中的书被风卷入大海,便失去了书和文字,他们把心里的书用芦笙吹给别人听。〔1〕

苗族的这则神话信息量很多,包含的母题有洪水神话中的兄妹婚生人母题、不同民族同源共祖的母题、文字源于天界的母题、学习文字的母题、失去文字的母题等。神话中特别强调了苗族先民对学习文字的用心,但问题是为何当书和文字遗落之时,苗人不能将其重新写出,而只能用芦笙吹出心里的书,这样的表述令人不解,神话在表述的时候可能并未在意叙述的内在逻辑,反而更关注苗族失去文字事件的本身,以及与吹芦笙这样的民俗事项的融合。同时这则文字起源神话中提到了伏羲兄妹,他们作为洪水后幸存的人物,其事迹在很多民族的神话中都有留存,从他们能够将天上的先生请下凡的表述可见其身份和地位并不一般,在神话或先民的观念中,他们必然与天上的神灵拥有着某种关联,神话中“天上的先生”的说法是将天界比拟为人间,先民认为天界如同人间一样有讲授文字的教书先生,这种观念的产生便说明苗族先民在叙述这则神话时,已经对讲授文字这件事有一定的了解,多半也是源于同汉族的交往和接触所获得的,就如神话中也提到苗族和汉族、彝族的兄弟亲缘关系,这也间接证明它们之间的交往是存在的。傈僳族的一则文字起源神话与苗族有着很大的相似,其情节如下:

洪水之后,人间仅存的兄妹两人派狗去找天神讨要粮种,粮种中的一棵瓜秧结出一个大瓜,一天瓜内有叫喊声,兄妹向天叩头求救,天上掉下一把刀,他们把瓜割开,走出三个白人变成傈僳,一个黑人变成纳西,一个生翅膀的飞到山崖变成鬼,后来天上派来一位神教他们识字,三个白人将学的字写在天赐的皮子上,黑人将所学的字写在石头上,天神上天后,三个白人和一个黑人分开走,白人中途饿了就将带着字的皮子吃了,学来的字就只会说不会写,黑人学的字写在石头上,忘的时候就看看石头,所以现在傈僳没有文字。〔2〕

大洪水之后的兄妹婚神话中将民族的起源、文化的诞生融入进来,各民族对洪水神话作为新旧文明分水岭的观念基本是一致的,只是具体的表述各有不同,傈僳族神话中将狗取粮种、瓜生人、民族同源、失去文字这四个较为重要的母题串联在一起,这几个母题在其他神话中都可独立存在,在这则洪水神话中构成了一个完整的叙事情节。狗取粮种的情节设置在第二次人类大繁衍之前,这与一般的谷种起源神话也有较大不同,只是这里的狗取粮种是为了瓜生人的母题服务,在人类的第二次繁衍之中,兄妹婚后会出现生育和未生育两种情况,其中未生育的情节中便会出现通过种植特定植物繁衍人类,葫芦和瓜因为多籽,被视为很重要的生人工具,天降一把刀的说法是神帮助人类繁衍的一种助力,它同其他民族人类再生神话的叙事内容有一定区别,但内核是一样的,从洪水神话前的神灵对兄妹的提醒,到洪水后兄妹成婚中的天意测验,再到结婚生人之后的各种文化事项的出现,其基本的程式较为相同,而且神灵都在其中起到了一定的作用。傈僳族的洪水后人类再次繁衍所表现的两个文化事项是民族分化和文字起源,如洪水后的同源共祖现象,傈僳族就认为傈僳族、纳西族和鬼是具有血亲关联的,这反映了傈僳族本身的一种神鬼观念,再如文字起源,傈僳族所采取的方式和苗族是相同的,不过这里并不是兄妹请天上的神仙下凡教授文字,而是天上直接指派神来讲授文字,两者的不同便在于,傈僳族更强调神灵的作用,而在文字的学习和保存方面,他们认为应当通过记录的方式来学习文字,但记录文字的物品不同,最终决定了文字的得失,皮子和石头也是失去文字的神话中常出现的意象。

佤族神话《佤族为什么没有文字》和苗族、傈僳族的表述极为类似,它也讲汉族、佤族和傣族是一母生的三兄弟,他们寻找到智慧老人,老人教老大佤语和佤文,教老二傣语和傣文,教老三汉语和汉文,他们将文字分别写在带来的牛皮、布匹和纸上,返回途中各走各的路,老大路上干粮吃完便吃了牛皮,无法复习,把文字全忘了,只记住了语言,老二的布匹被淋湿了,只剩下一部分文字,老三的汉语和汉文保留了下来〔3〕。这里的智慧老人同苗族神话中的天上先生、傈僳族神话中天上的神一样,是极为模糊的人物形象,但从他半神半人的状态看更似是仙人。三兄弟学习文字的情况虽然没有交代,神话认为没有复习依据的先民便会将文字忘记,汉族之所以能流传汉文,是因为他们保留了可供复习的文字,可见三兄弟对文字所进行的学习并不十分深刻,尤其是佤族在这样内外因的作用下便失去了文字。神话强调语言和文字在一起学习的必要性,但由于它们存在形式的不同,使得文字相比语言更不易进行保存,这就形成了失去文字的神话。

苗族神话中天上的先生对于三兄弟文字的传授得益于伏羲兄妹的身份地位,傈僳族文字的传授得益于神灵的安排,而佤族神话中智慧老人对于三兄弟传授文字则得益于他们的真诚和决心,虽然他们最后都失去了文字,但在寻找和学习文字的过程中所付出的努力,也说明原始先民在探索文字出现的过程中所拥有的信念,即便是失去文字的神话,其实也在表达一个向往文字和追求文明的主题。

(二)学习后获得文字

当然向仙人学习文字并非都是失败的,如水族和彝族的几则神话便都属于学习后获得文字的例子。如水族神话《泐虽的来历》中讲,水家推举六个贤人去燕子洞口、蝙蝠洞坎的仙山学泐虽,五人在途中被病魔夺去生命,只有拱陆铎生还,因水书灵验,又遭哎人党的妒恨,四下追拦拱陆铎,拱陆铎故意用左手写,改变字迹,还将一些写反、写倒或增减笔画,靠记忆及少量的本子把泐虽传世〔4〕556。水族另一则神话《陆铎公传水书》中也说,拱陆铎向仙人学水书,归来途中与圣人比本事,遭到妒忌,书大部分被圣人所烧,他怕圣人认出笔迹,就把剩下的泐虽横着写、倒着写、增减笔画,所以就变得字形古怪、读音特殊〔5〕。拱陆铎是水族较为公认的“仓颉”,据说是他创制了水族文字,两则神话中都提到了拱陆铎的水书是来自跟仙人的学习,这是文字来自于天界认识的一种变体,水书的价值和地位也遭到了外界的嫉妒,无论是哎人党还是汉族的圣人,他们对水书所表现的各种行为,都间接表达了先民对于水书神圣性的独特认知,但水书最终的形态是由拱陆铎所改造,即按照神话的叙述逻辑,水书是仙人与凡间特定人物共同作用的产物,但与仓颉造字不同,拱陆铎进行文字创造是有学习的基础,仓颉造字却是受到外界的启发才创制了文字组合的方法。

对拱陆铎学习文字的表述,第一则神话叙述得更为详细,尤其仙人所在特定的位置是燕子洞、蝙蝠洞,这两个洞穴在水族其他神话中也有出现,像水族射日神话中的亚公是在草地上出生,之后住进蝙蝠洞和燕子洞,随着房屋的出现,人们又住进了自己建造的房屋之中,仙人住洞穴的认识实则反映了早期先民的居住环境和生活方式,穴居的生活方式在远古时代保留有很长一段时间,如广为熟悉的山顶洞人便也是居于洞穴之中的早期先民。神话中的洞穴冠以“燕子”“蝙蝠”的说法,一方面应跟洞穴的实际形状有关,另一方面实也有祥瑞的象征。由此观之,这两个洞穴能够多次出现在水族神话之中,也反映了它们在水族先民认识观念中的影响之深。

水族文字的创制间接是受到了如哎人党和圣人的影响,他们对水书的灵验心生嫉妒,阻碍水书的继续流传,因而拱陆铎才改变了水书的书写规则,但若按照神话的这种叙述,既然现在所见的水书是反写、横写、倒写、增写和减写的,那么它应有所参照的正写文字,从后一则神话来看,圣人的身份是汉族,他所使用的应是汉字,故而水书最初的形态应与汉字相像,这样看起来就不会“字形古怪”,而且水书最初是很灵验的,但随着书写规则的改变,是否这种灵验性也会改变或消失,神话虽未对此加以说明,不过从避世和保护水族人的角度分析,水书的灵验性多半是不存在了。

虽然拱陆铎是水族公认的文字之祖,不过有的神话中也出现了其他的学习和掌握文字的人物,如水族的一则神话认为文字是纳良从月宫中外公那里学来的,他顺着绳子到地面时,半空中被舅舅变的毒蚊叮咬,摔断右手,只能用左手默写从外公那里学的文字,因此字是反的。文字起于对仙人的学习,终于文字形态的改变,其基本模式同拱陆铎的神话是相似的,但过程是不同的。仙人已经具体有所指,且跟人间寻求文字的文化英雄有亲缘关系,既然纳良的外公是天界的,其父母极有可能是人神婚,是否同洪水神话有一定关联,尚不能断言,但纳良所具有的神属性是存在的,而且这种设定同洪水神话的人神婚表述是极为相似的,然而天界拥有文字的观念确实是较为原始的观念,纳良从天界学习文字也属正常,只是其中加入了舅舅变成毒蚊的说法让神话更富戏剧性,而洪水神话的人神婚中人间幸存的男性多半是会受到来自天界第三方势力的阻碍,如岳父的难题,水族神话中的舅舅便充当了这样的角色,但他的出现让神话的走向与现今的认识一致,纳良用左手写出的水书变成了现在所见的样子,神话便用这样的方式寻找与现代文明的契合点。

彝族同水族神话的相似之处在于都强调了获取文字的不易,如流传在云南建水县的《红皮箱》讲苞惹和芮娜夫妇杀红蟒、砍杀怪石之后,才获得装有文字的红皮箱和钥匙,夫妇带着红皮箱来到石碉山找仙人学字,学了四十九天,把全部的书都学会了,彝族便有了自己的文字〔6〕。神话中出现了仙人所在的位置和学习文字的用时,都是较为独特的陈述,石碉山的确切位置虽已不可考,但它同神话里的怪石却相互呼应,怪石是红皮箱钥匙的守护者,它本身便具有神的属性,而石碉山又是仙人的居所,综合来看,它应反映了一种较为原始的石崇拜观念。再如对于四十九天学习文字的说法,应并非实指,它同汉族的“七七之数”有很大相像,但“七”作为吉利的数字在很多民族的神话和现实中都有体现,那么七七之数在彝族神话中的这种表达更多也只是突显人的主体能动性和它所带来的祥瑞,神话中的数字往往与现实的认知有一定的差异。

与历经千难万险寻求获得学习文字的方法相比,流传在云南省玉溪市元江县的彝族神话《尼施传彝文》更富有特色,管文字的仙女带金种和银种各一颗下凡传文字,她拒绝了官家和财主的提亲,嫁给了英俊的猎人,生了儿子尼施,阿妈让他把三千金花和三千银花画下来,它们是六千个字,字都写完了,仙女随后离开人间,尼施父子将彝文传遍彝家山寨〔7〕。神话中官家和财主求亲的情节在穷小子型故事中出现得较多,这类故事中的女性多是具有神性的人物,他们会利用自己的法术和背后的势力帮助穷小子,有的还会出现与官家和财主对抗的情节,这样的故事实则是一种贫苦大众美好的想象,身份低微的穷小子便是普通民众的代表,他们希望这样的人物受到眷顾,能够有改变自身命运的时候,故事中的穷小子也多半是依靠女方才获得成功和财富,实则故事中所出现的贫富阶级的划分与神话真正的内核并不吻合,神话中更为原始的要素应有两个:其一是人神婚,其二是画花成字。人神婚在神话中有多种表现形式,上述故事中的仙女与穷小子成婚出现的频率也很高,如田螺姑娘型便是其中最为典型的,但这种类型并非最为原始的,先民相信自己同神具有某种亲缘联系,人神婚的这种组合恰恰符合先民的这种认识。画花成字实际上是这则文字起源神话的核心,仙女传文字的方式却令人不解,天神派管理文字的仙女传文字,仙女下凡之后却和猎人成亲,又不教猎人识字,而是让儿子学习天上的文字,这种叙述逻辑似乎解释不通,不过若结合人神婚的内涵来看,便不难理解,文字作为天界掌管的文化资源,是不应轻易传给人间的,很多神话也都表达出这样相同的思想,仙女之所以将文字传承给尼施,是因为尼施跟仙女有血缘关系,能够代表仙女在人间传承文字,对第一个传承文字的人的选择表明了先民对文字神圣性的特有认识。画花成字的说法在文字起源神话中很少出现,六千的金花和银花代表的是六千个文字,将花和文字联系起来的说法,一方面增添了文字的神秘性,另一方面也说明最初的文字来源与自然界的关系。彝族的这则神话内核有较为原始的思维成分,但却嫁接了很多故事的元素,让神话的表述更富有故事性。

向仙人学习文字的认识与文字源于上天的观念是一脉相承的,天上的文字通过仙人的传授来获得,符合先民的认知逻辑,在这个过程中,每个民族所表达的向仙人学习文字的方式虽然各异,但其内在的核心却是一致的。

二、向天书学文字

在学习型文字起源神话中,向天书学习文字的方式与向仙人学习文字的内在思维都指向文字源自上天的认识,但此类神话流传得比较少,如台湾布农人认为从天而降的五个男子中的一个哥哥砍柴,一个弟弟留在家里,这时从天上落下了文字,弟弟学会后又让哥哥学,哥哥不学,后来他们分开,哥哥上山开垦,文字也被河流冲走了〔8〕。这便意味着弟弟作为平地汉人是识字的,哥哥作为山地布农人,他最初是拥有字的,但却不识字。这则神话将布农人没有文字的来源进行了解释,并反映了布农人思想观念中人和文字的神圣性,平地和山地人同文字一样,都是来自天上,这表明他们之间具有神性关联,但神话中的文字为何从天而落,弟弟如何能够自学文字,这两个信息的缺失增添了神话的朦胧性,首先需要清楚的是五个男子从天而降的情况,神话中还提及人间有七位女子,这样的说法显然是让天上男子与人间女子相配繁衍人类,而不仅是布农族,在很多民族的洪水神话和创世神话中也能见到这样的表述,因而天书应也是天界主神对人间的恩赐,只是从天而降的男人却要再重新学习,这说明他们在天上并没有习得文字,这既可能是因为天上本无文字,而是后来创造出现的,也可能是天上的人也并不是谁都能掌握文字,是有一定的区分的,但作为天上人,他们具备学习文字的能力和条件,所以在先民看来,并未探究文字的由来和学习的过程,让神话变得更为朦胧。

彝族的史诗《查姆》中也表现了同样的观念,当时因为人们树木山川、竹藤、海、年月节令都不分,龙王罗阿玛便昼夜画图写书文,写画成万物字书十二本,把图画和书文送给人间,阿朴独姆拾起字书,昼夜学习,书上的字和道理都会了,将字书传下来,彝家的规矩也是他教出来的〔9〕。彝族的阿朴独姆与布农族的弟弟的身份显然不同,但彝族神话更明确地将传承文字的神灵描述出来,龙王罗阿玛的身份与创世大神地位相仿,他采取的是创造文字的方式,神话中的龙王造字并非是单纯地创造图形文字,也在文字中注入了特定的道理,这种认识同汉字的道理是较为一致的,不过这里其实更要突显的还是阿朴独姆在文字起源中的作用,龙王没有口传身授文字,只是将文字丢给人间,阿朴独姆完全是通过自我领悟的方式来学习文字,更难能可贵的是,神话表明了阿朴独姆在这个过程中悟到了文字中的道理,从中将彝族的规矩提炼出来,因而在彝族先民的认识中,彝家的规矩与文字的产生密不可分。

前面两则神话都属于较为正常的学习天书的情况,还有一类属于非正常的情况,即采用偷盗的方式来学习天书,如水族神话《借书奔月》中说,大桥为了让人间有文字,设法到月亮上去偷书,最后掉到地上把手弄残,书也丢失,就凭记忆用左手写下今天传世的水书〔4〕556。偷盗的主题在文化起源神话是较为常见的,如盗取火种、谷种,这种方式看起来并不光明磊落,但站在人类的立场上来看,它的确给人间带来了相应的文明,因而所处的立场不同,理解的方式便也有所不同,水书的获得采用这种方式,既表明了在人们观念中水书是源自天界,又突显了人的主体性地位以及水书获得的不易,水族的这则神话中的文字持有者已经变成大桥,而非传统意义上的拱陆铎,而且水书的位置被认为是在月亮之中,现今水书的传世是因为学习者用左手记忆的结果,这些都与通行的水书来历的神话有一定的差异,反映了水族先民对水书获得的另一类认识,其实汉族仓颉造字神话中也有相似的表达,如流传在河南荥阳县王村乡的汉族神话《龟驮碑》中讲:

黄帝命仓颉造字,仓颉造不出来在河边发愁,水里出来的乌龟问明原因,告知仓颉上一世的字都印成书弄到天上了,乌龟愿上天偷一捆,但上天后发现玉帝为防止人偷书而把文字都刻在石碑上,书都烧了,乌龟就偷一通碑驮回来,仓颉这才造出字,后人立石碑也喜欢用乌龟做底座。〔10〕

汉族的这则神话中运用传统的仓颉造字和神龟负图的说法,只是在其中加入了偷盗天书的情节,这与水族神话是较为类似的,只是天书的具体位置是在玉帝手中,天书已非书籍形式,而变成了石碑保存。但与水族神话不同的是,大桥在偷书的过程中直接进行了学习,才能通过记忆记录下来,而且也付出了很大的代价,这其中更为重要的是记忆式的学习,而汉族神话则采取了一种间接的表达方式,让天书通过神龟偷盗的方式传递给仓颉,而仓颉是采取领悟的方式学习并创造了文字,所以这其中的难度也是很大的。当然,这两则盗取文字的神话所采取的获得文字的方式虽然比较特别,但无论是大桥还是仓颉,他们在传承和再创造文字的过程中所表现出的精神是值得肯定的。

向天书学习文字的过程中,文化英雄的主体性和能动性表现得最为突出,他们没有依托神灵和外界的指点,依靠自己的能力学习文字,并让所学的文字得以传承。此类神话中,文字的神圣性是内隐在神话的表述之中,文字从天而降、神创造文字传给人间、文字中获得人生的道理和规则,这些表述都表明了文字在人类文明的建立过程中所起到的作用,而这种作用的根源是与上天或神灵息息相关,如上述布农族和彝族神话实际上表现出了两种不同的情况,布农族先人获得文字却并未学习,反而是汉人将文字习得并传承,神话表明了他们是有过获得文字的机会,只是失之交臂,这种反转式的表述也间接反映了布农族对未获得文字的一种态度,彝族则直接展示了先民学习文字的过程和获得道理、规矩的由来,虽然已不得而知文化英雄是通过何种方式学习文字,但从辨认、识读到揣摩文字的意义,第一个学习文字的就是一个再创造的过程,同时要将文字传播给本族人学习,这其中的付出可想而知,故而神话更强调了人在促进文明产生中的主体地位。

三、向鸟学习文字

创造型文字起源神话中,有一类是文字的创造者根据鸟兽的印记而创造最初文字的说法,这种观念同最初图画文字是具有很大联系的,然而彝族的文字起源神话中,却有同创造型神话较为相似的说法,即向鸟类学习文字,与创造性不同的是,它更强调的是学习的过程,而不是自主创造。彝族认为阿苏拉吉是彝文的创造者,所以此类神话主要内容同阿苏拉吉都有关联,大体表现为两种:一是认为是阿苏拉吉(或阿苏拉则)向鸟类学习彝文,二是认为是阿苏拉吉的儿子向鸟类学文字,但它们的大体情节较为相似。在彝族的文字起源神话中, 阿苏拉吉所占的比重很高,在向鸟学习文字的神话中,几乎都会围绕阿苏拉吉展开论述,如流传在四川凉山的彝族神话《阿苏拉吉造文字》,它基本由斗法、化身为鸟、向鸟学习文字这样三个母题构成,前两个母题更增添了这则神话的故事性,但可能并非最为原始的神话,斗法所展现的是阿苏拉吉作为毕摩所拥有的能力,创造文字显然只是这能力的一部分,化身为鸟所展示的是先民早期的一种人与动物相互转化的观念,在人们没有认识到人和自然万物的区分之时,这种思维观念是较为原始和普遍的,这两个母题在这则神话中一方面说明了阿苏拉吉在彝族所拥有的地位是很高的,另一方面也说明文字的产生和阿苏拉吉有关联,但神话却认为阿苏拉吉只是创造文字,并未传承文字,这才有了第三个母题的出现,这样的情节构建,让三个较为不同的母题串联在一起,形成了一个较为完整的叙事。彝族还有四篇与之类似的神话,现将这五篇学习文字的神话作如下比较(见表1)。

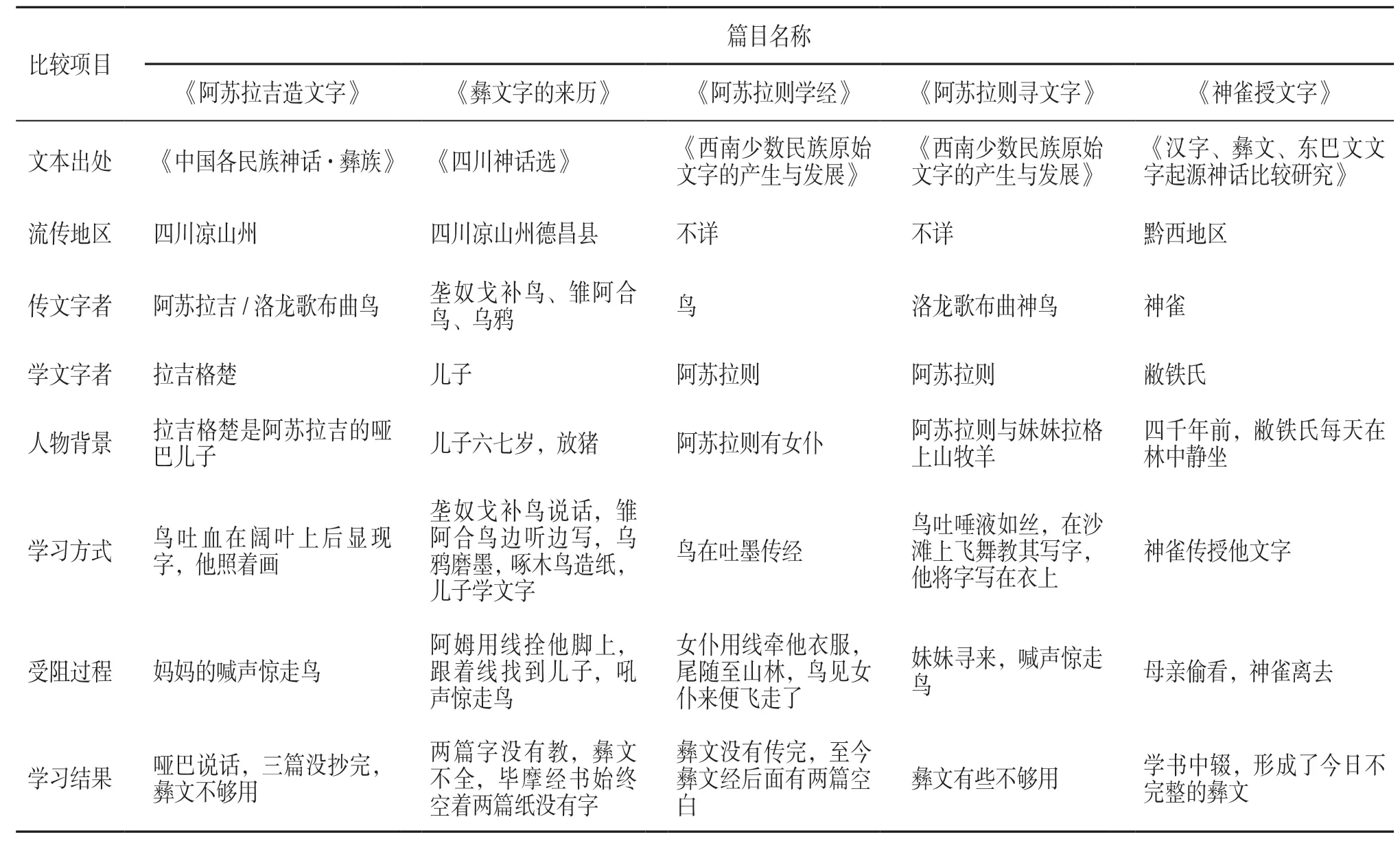

表1 学习型文字起源神话中“向鸟学文字”的文本比较

五篇神话中的“可能—变为现实—取得结果”的三段式行动序列是较为一致的。

首先,鸟作为文字传播者的身份让文化英雄学习文字具有可能性,为何鸟能够成为文字的拥有者,其他的神话没有进行说明,如《彝文字的来历》中只提到了特定的鸟可以说话和写字,唯一可以佐证的便是《阿苏拉吉造文字》,神话将彝族所认为的文字创造者阿苏拉吉和洛龙歌布曲鸟联系起来,通过人变成鸟的方式让鸟成为人们所认可的文字创造者,这样鸟的身份便得以明确。其他的神话可能对这则神话的说法进行了借鉴,自然而然地认为鸟和阿苏拉吉之间的关联,也有可能其他的神话本身就认为神鸟是传播文字的重要媒介,鸟将文字赐予人类的认识也反映出了早期先民的特有认知,鸟可以作为沟通天上和人间的使者出现,像北方萨满服饰中的鸟便有此功能,鸟在神话中可能并非文字的创造者,而是如同汉族的“凤凰衔书”一样,它只是文字的传播者,它将天上的文字带给人间,因而这样的神话也突显了文字的神秘属性。

其次,学习文字者的出现和鸟儿讲授文字让文字的传承变成现实。这里学习文字者的身份和学习文字的方式有一定的区别,学习文字者有三个是与阿苏拉吉有直接或间接的关联,一个没有出现名字,另一个名字是敝铁氏,他属于黔西地区的敝铁部落,但具体的名字也是不得而知,而且神话中的五人身份背景也有所不同,大体有六个:放猪者、牧羊者、哑巴、六七岁小孩、有女仆者、静坐者。放猪和牧羊表现的是一种半农半牧的生活方式,女仆的出现表明阶级观念的出现,静坐表现的是一种修行方式。他们的身份有较大的差异,但这都为各自独立学习文字创造了相对合适的环境,这既是神话的表达方式,也通过这样的表达展示了神话所出现的生活场景和人们早期的生活方式。除了人物的姓名和身份之外,鸟类传授文字也是实现文字传承的重要环节,虽然其内在叙述都是鸟类将所掌握的文字传授给特定学习者,不过其中所表现的学习文字的方式却有一定的差异,如吐血传字、吐墨传字、吐唾液传字、说话传字,其中吐唾液传字讲述得比较详细,可以作为解读其他传字方式的一个参考,鸟唾液滴在沙滩上,通过飞舞的方式让唾液丝在沙滩上形成文字,这种想象基于三种思考:一是人类最初在沙土上绘画写字的事实和经历在神话中得以留存;二是将鸟表现的状态与文字的特征相结合,鸟的唾液如丝滴落所形成的线条状的图形,让人们产生与文字相联系的思考,像吐墨传经、吐血在阔叶上显示文字,这两种说法的认识基础其实也与之相似;三是赋予鸟类神性与人性特征的结合,如鸟主动用各种方式将文字传递给人类,像吐血、吐墨等超乎人间理解的种种表现,都是一种神性的表征,而且在彝族先民看来如垄奴戈补鸟(洛龙歌布曲鸟)、神雀都被认为是神鸟,再如《彝文字的来历》中说,垄奴戈补鸟正在说话,雏阿合鸟在下面写字,听一句写一句,乌鸦在一旁磨墨,啄木鸟造纸,儿子专心学文字,这种传递文字的方法又同人学习文字的方式很相像,实则又对鸟进行了人性化的表达。

再次,学习文字的最后阶段都因女性的介入而导致文字学习的不完整。在这几则文字起源神话中,最后获得文字的不完整是因为妈妈的喊声和吼声、妹妹的喊声、女仆的到来、妈妈的偷看,她们的到来破坏了鸟类对人类的文字教学活动,神话将彝族毕摩经书最后两页的空白和彝族文字的不够用都归结于女性的介入,这反映了神话中的女性禁忌主题,女性在神话中被认为是破坏了完整性,无论她们有没有在这个神话场景中发声,只要她们出现在这个场景,就是对神圣性的破坏,这正如在很多民族的神话讲述环境中,神话要在特定的时间和地点进行讲述,它是传递神的声音,在这种场合之中,女性或正处于经期的女性是不允许参加神话讲述仪式的,她们被认为是不洁的,而她们的出现便也被认为是对神灵的不敬。这在早期神话中是较为普遍的观念,因此这种不平等的观念便以这种形式出现在神话的叙述之中,神话便也将文字传授的不完整与女性的在场联系起来。

学习型文字起源神话可以分为向神仙学文字、向天书学文字、向鸟学习文字三种类型,从上面对各个神话的阐述中能发现,它们基本都与文字源自于天上的观念有或多或少的关联,只是在其中更加突出了学习文字者的主体意识,他们渴求文明,在追求文明的过程中付出了各种努力,如水族用偷盗的方式获取学习文字的机会,布朗族青年虽然健忘仍会靠毅力去记忆所学习的文字,即便有的民族最终没有获得文字,但透过神话表述的细节能够发现人们学习文字的努力,也透露出一种民族进取的精神。正如有的学者所指出的,在神话传说中可以“追溯到该民族最原始的宗教信仰、对世界的认知、最初的价值观等方面,是了解一个民族历史文化的重要资源”〔11〕,便是这个道理。