场域理论下慕课学习者拖延行为透视分析

李芙蓉

(1.安徽交通职业技术学院 文理科学系,安徽 合肥 230051;2.上海外国语大学 英语学院,上海 200083)

以互联网为基础的信息技术对教育系统产生巨大影响。具有资源的网络化、碎片化、共享性和学习者多元化等特点[1]的慕课(MOOC)以在线学习为其核心特征。[2]然而,研究表明慕课的辍学率高达97.63%,成功完成课程学习的人数只占2.37%。[3]92慕课学习者的拖延行为由外部和内部因素构成。一方面,研究表明40%的课程参与者认为全职工作的同时学习十分困难,课程注册的时间过长、课程免费和内容的简单性均引起慕课学习的高辍学率;[3]97另一方面,学习者对课程失去兴趣、学习过程中的孤独感是放弃的诱因,[4]学习者的从众心理也造成了课程选择上的倾向,[5]学习者自我管理能力的欠缺[6]和学习投入动力不足[7]同样造成慕课“高注册率、低完成率”。现有研究聚焦于慕课高辍学率的影响因素,对其背后学习者的认知心理研究不足。

1 拖延行为研究综述

拖延行为一直以来是心理学领域的主要研究议题,先后有学者对拖延行为的定义、影响因素、干预措施[8]831、认知机制[9]135-140展开研究,方法涉及文献、调查问卷、准实验、社会网络分析、脑电数据[8]839、结构方程模型[10]等。除了外部因素,拖延行为的内部影响因素主要包括自尊、人格[11]、促成个体行为决策的内生动力因素、注意偏向[12]等。

20世纪70年代,学业拖延备受关注。作为拖延行为在学习情境中的延伸,大学生学业拖延具有普遍性,[13]年级差异性,[14]女生的自控力高于男生[15]等特点。有研究表明,我国大学生存在学业拖延约占人数的60%至70%,[16]校园环境和师资水平对不同院校学生的学业拖延产生影响。[17]近年来,成因成为学习拖延研究领域探讨的重点,有研究聚焦于学习者的学习动机[18]、自我调节策略、监控和自信心[19]、时间管理等。但是,对造成拖延行为的任务感知缺乏研究。

2 场域理论的内涵和外延

场域理论由法国社会学大师皮埃尔·布迪厄提出,上世纪90年代中期引起我国学者关注。场域是位置间客观关系的网络或构型,[20]是社会个人参与活动的场所。场域具有资源排他性、个体间的竞争性、力量关系的边界性和自主性等特点。场域和教育的融合产生教育场(Educational Field),隶属于社会学范畴,关系角度是其思考的立足点,备受布迪厄的关注。文化资本是其主要媒介资本,文化权力是其权力中轴。教育场域中关系网络具化为实体性形式,包括教育者、管理者和被教育者等诸多要素,学习资源是文化资本的主要存在形式,包括教材、认知工具的获取、使用,学习空间的应用等,文化权力主要涉及生生间、师生间和管理教辅人员的人际交往活动。[21]

3 任务场域下的研究设计

网络学习环境具有虚拟性,信息技术工具的支持、匿名的学习同伴、虚拟的教师助教、海量的学习资源和虚拟的学习社区构成了网络交互的开放性、共享性、虚拟性、共融性,也重构了师生关系。虽然研究表明超过90%的辍学率使慕课的有效性备受争议,[22]很多慕课缺乏学习动力保持方面的设计。[23]在线学习场域下,师生、生生间在不同的任务场域中拥有的学习资源不同,互动实现的信息共享和资源交换不同,学习者的学习动力和语言资本也存在差别。

国外学者Somolon[24]认为:学业拖延是特定的主体(学生)在特定的任务情景中表现出的拖延行为。心理学研究也表明当学生感知任务难以完成或缺乏兴趣时容易产生拖延;[25]在面对高认知能力要求的任务上,即使是学习者的积极拖延也难以对学习形成促进作用;[26]任务规避的自我调节方式是导致拖延产生的重要影响因素。[8]839在线学习场域下任务明确度和有效性是否对拖延行为产生影响?这种影响在男女生中是否存在差异?不同专业学生的拖延行为是否存在差异?

3.1 研究对象

以班级为抽样单位,课堂开展集体施测。受试者当场答题完毕后提交,剔除无效问卷,回收有效问卷共100份。被试年龄在18至22岁之间(M=19.35,SD=0.845),其中男生58人,女生42人,文科生36人,理科生64人。

3.2 研究工具

采用Aitken拖延问卷Aitken Procrastination Inventory(API)。Aitken 在 1982 年编制评估大学生长期持续拖延行为的自评量表,陈小莉于2008年曾将其译成中文并在大学生中进行施测。Aitken拖延问卷是一个单维度的自评量表,由19个条目构成。采用五点记分法,该量表的Cronbach α系数为0.80。[27]同时,收集学生在慕课平台的学习数据,并对学生开展访谈,主要围绕对在线课程和学业拖延的建议。

3.3 统计方法

使用SPSS16.0统计软件,采用t检验和回归分析比较拖延行为各得分的性别,预测性别之间、专业之间的差异表现和任务特征对拖延行为的影响。

4 数据收集和分析

4.1 任务特征下的内在化资本

上世纪70年代,Steel发现造成拖延的四大因素中任务特点位列第一,[28]也有学者发现高校英语教师对任务的理解和教学实践有脱节现象。[29]慕课平台数据显示,实验班较控制班随堂任务的完成度好,线上后测均分(37.098 3)优于前测成绩(3.274 3),随堂平均分高于前测约21分,且具有显著差异性(p=0.001)。而缺乏教师引导,独立完成慕课任务的控制班任务完成度低。回答了第一个研究问题,即任务的明确度和有效性对拖延行为产生影响。

4.2 惯习持久性下的拖延行为

惯习指参与者固有的多种身心图式,其形成于个体实践,并在潜意识层面发挥作用。在线学习场域中,学生的旧有惯习会指导其行为并构建新的认知资本。

为了探究在线学习场域下任务特点对拖延行为产生的影响是否存在性别和专业间的差异,收集有效问卷100份,实验班36份,控制班64份。发现实验班(商英班)拖延总分均值47.166 7,标准偏差10.2664 5;其中男生7人,均值44.571 4分,女生29人,均值47.793 1分。对不同性别高职生的拖延总分进行独立样本t检验,假定等方差p值0.275,结果发现实验班性别的差异不显著。此外,为考察学生拖延水平对英语考试的影响,以英语考试成绩为因变量,拖延总分为自变量,采用强行进入法进行回归分析,结果发现拖延水平对英语成绩有显著的预测作用,表现为拖延水平越低,英语考试成绩越好(见表1)。

表1 实验班拖延水平对高职生英语考试成绩回归分析

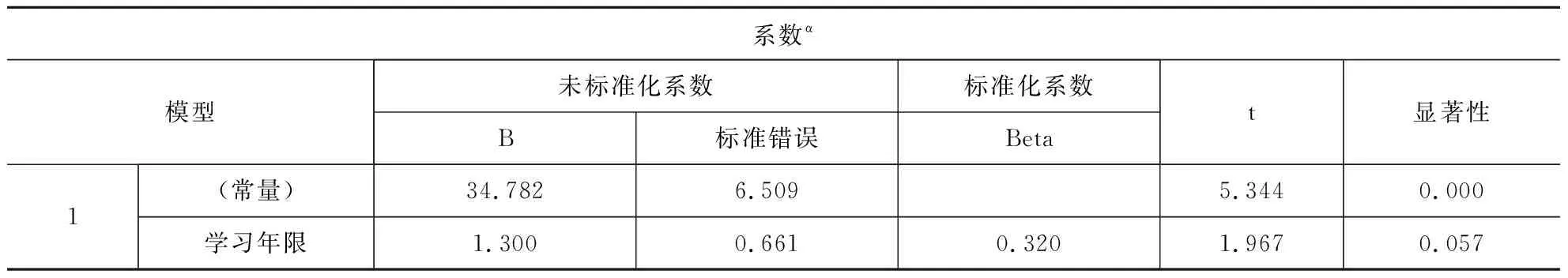

为考察学生英语学习年限对拖延水平的影响,以拖延水平为因变量,学习年限为自变量,采用强行进入法进行回归分析,发现学习年限对拖延水平的预测作用达到边缘显著水平,表现为学习年限越长,拖延水平越高(见表2)。

表2 实验班学习年限对拖延水平回归分析

收集的控制班(路桥班)问卷统计结果显示:拖延总分最大值65,最小值29,均值46.609 4分。控制班男生51人,女生14人,男生均值47.098 0,女生44.692 3。对不同性别学习者的拖延总分进行独立样本t检验,结果发现性别的差异不显著(p=0.422)。

为考察高职生拖延水平对英语考试的影响,以英语考试成绩为因变量,拖延总分为自变量,采用强行进入法进行回归分析,结果发现拖延水平对英语成绩没有显著的预测作用(见表3)。为考察高职生英语学习年限对拖延水平的影响,以拖延水平为因变量,学习年限为自变量,采用强行进入法进行回归分析,结果发现学习年限对拖延水平没有显著的预测作用(见表4)。

表3 控制班拖延水平对英语考试成绩回归分析

表4 控制班学习年限对拖延水平回归分析

综上,控制班和实验班男女生拖延水平性别差异不显著,回答了第二个研究问题。此外,理工类和文科类高职生存在拖延行为的差异,回答了第三个研究问题。具体表现为:文科类高职生拖延水平对英语成绩有显著的预测作用,拖延水平越低,英语考试成绩越好。学习年限对拖延水平的预测作用达到边缘显著水平。而理科类高职生的拖延水平和学习年限对英语成绩均没有显著的预测作用。该研究结果和陈超男研究结果一致,同时,又进一步拓展其既有研究:除理工类、文科类大学生比艺术类大学生表现出更多的拖延行为[9]140外,文科高职生和理科高职生间的拖延行为也存在差异性。

5 结语

语言受场域、资本和惯习三方面的影响。[30]在线学习场域下,任务的明确度和有效性对拖延行为产生积极影响,这种影响在男女生中不存在差异,但在不同学科间存在差异。文科类高职生拖延水平对英语成绩有显著的预测作用,学习年限对拖延水平的预测作用达到边缘显著水平;理科类高职生的拖延水平和学习年限对英语成绩均没有显著的预测作用。