新一代大火箭底部热环境研究

苏 虹,徐珊姝,何 巍,沈 丹

(北京宇航系统工程研究所,北京,100076)

0 引 言

新一代大型运载火箭芯一级和助推器分别采用2台全新研制的液氢/液氧发动机和液氧/煤油发动机。在火箭飞行上升过程中,底部并联的10台发动机喷流随飞行高度(大气密度)变化,发生复杂的外流-喷流干扰、喷流-喷流干扰,伴随高温高速的发动机喷流对火箭底部产生持续的高温辐射加热和回流加热,如果对这些因素估计不准,就可能导致防热结构破坏而使飞行失败或因过度防护影响运载能力[1~3]。

底部热环境历来是国外新型火箭设计中的热点和难点[4,5]。美国早期Polaris、Jupiter、Atlas、Thor由于底部热设计不当导致飞行失败,之后每一个主要运载器发展规划都包含广泛的模型试验、分析研究和大规模的飞行测量研究,以合适地评估底部热。在土星、航天飞机、大力神、Delta等研制中,均开展了大量风洞缩比试验、遥测飞行试验来研究底部流动和底部热,并通过整合已飞火箭的风洞试验和飞行试验数据形成半经验工具来预示新型火箭的底部热。同时CFD技术也被用于研究,与试验数据进行对比。马歇尔中心过去花费了50年的时间研究和预示火箭底部流动,使用源于试验数据和飞行数据的半经验方法来预示新火箭底部流动和加热环境。近年在SLS研制中,即便继承了航天飞机的氢氧+固体的经典构型,又开展了一系列风洞喷流试验,获取关键参数,通过试验发现SLS依据缩比试验结果导出的底部对流热流与试验前依据半经验方法得出的底部对流热流依然存在较大差异。国外研究历程表明,底部加热研究是长期而艰巨的过程。

中国在底部热环境研究上,不论是模拟热喷流的风洞试验技术,还是遥测飞行积累都相对薄弱。20世纪60~80年代,中国空气动力研究与发展中心曾利用脉冲式风洞试验设备完成过多次羽流缩比风洞试验,模拟喷流为冷空气或氢氧组分,且研究多集中于回流压力环境。20世纪90年代之后风洞试验设备几经改造,不能再用于新一代火箭的多喷流干扰缩比试验。新一代运载火箭采用了全新研制的大推力发动机,喷流组分、排布构型等发生重大变化,给底部热环境预示带来了巨大挑战。研制人员基于中国现状,经过多年技术攻关,采用多种研究方法相结合,把握住了底部热环境设计的关键要素,推动了中国在大型火箭复杂多喷流干扰底部热环境预示问题研究上的技术进步。

1 多喷流干扰底部加热总体思路

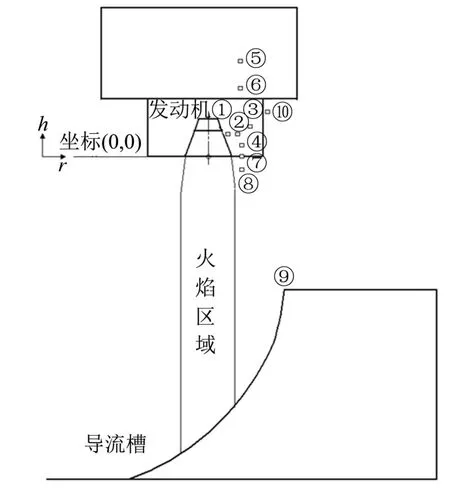

由于多股发动机喷流之间、喷流和自由来流之间相互作用,该过程包含剪切流、复燃等多种复杂物理现象,使得火箭底部热环境十分复杂。图1为回流发生时多股羽流影响的底部流动的复杂性,包括回旋流动区、喷流羽流相互作用区、羽流反流区、无粘性核心区、喷流激波、剪切层等流场结构。物理机理的复杂性使得精确预测火箭底部热环境十分困难,至今为止仍旧没有找到令人满意的底部流场预示方法、对流加热计算方法。另外,辐射加热计算也由于气体的辐射模型问题导致准确计算困难重重,同时富燃的液氧/煤油喷流在低空与空气中的氧气发生二次燃烧,贡献了可观的辐射加热,导致对底部的辐射加热大幅增加,也很难通过理论方法准确预示。为此,国外主要火箭型号往往还结合缩比喷流试验和遥测飞行试验来研究多喷流底部加热,鉴于喷流试验和遥测飞行也面临众多不确定性因素,试验结果和遥测飞行结果使用上需异常谨慎,导致大型运载火箭的底部热防护设计偏于保守。

图1 底部流动结构Fig.1 Recirculation Regime of Base Flow

鉴于此问题的复杂性,新一代大型运载火箭的底部热环境设计立足中国条件,从机理研究、发展工程方法、搭载发动机试车测量、飞行温度反算、热流考核试验、发展数值仿真、分析外推等多个方面开展技术研究,辨识关键要素,多种方法相结合研究多喷流干扰的底部加热环境。

2 新一代大火箭底部热环境预示

2.1 机理研究热流变化趋势

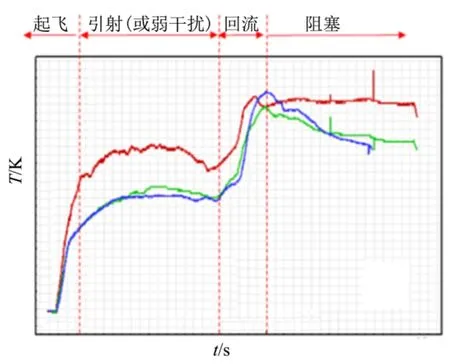

飞行器底部多喷管发动机工作时,随着飞行高度的增加,大气压力降低,喷流膨胀角增加,可以将底部流动分为以下4个典型阶段:起飞阶段、引射阶段、回流阶段和阻塞阶段,如图2所示。底部主要受到喷流辐射热流和回流对流热流的加热,图3给出了四喷管火箭底部热流随飞行时间的变化。

图2 底部流场变化历程Fig.2 Base Flow Physics at Various Altitudes

图3 多喷管火箭底部热流变化示意Fig.3 Base Heating-altitude Profile

a)起飞阶段。一级发动机起动时,如图2a所示,喷流冲击到导流器上,在其前面产生脱体激波,波后气流温度上升,压力升高,导致一部分高温燃气流被迫流向喷管外侧、底部等,并沿着底部表面通过喷管间隙流向底部外侧,进而流入大气,形成了强烈的底部对流和辐射加热。

b)引射阶段。低空飞行时,如图2b所示,在喷流边界与外流掺混,形成粘性混合区,此时由于喷流出口压力小于大气压力,各喷流的混合边界彼此不交叉,喷流的作用相当于引射器,将底部周围空气(冷空气)吸入到底部区域,并伴随燃气流一起排走,在这一阶段,底部压力一般比环境压力低,形成一种典型的抽吸现象,从地面试车中很容易观察到。抽吸作用造成了底部负压,形成底部阻力,并产生对流冷却,底部参数的径向分布比较均匀。该阶段尚未产生回流,喷流对底部仅有辐射加热作用。此时,底部结构受辐射加热和对流冷却的综合影响。

c)回流阶段。随着飞行高度的增加,大气压力逐渐下降,喷管出口压力与环境压力之比相应增大,喷流边界不断膨胀,以至发生相互干扰,如图2c所示,喷流在喷管出口下游彼此撞击后混合,使超声速射流发生偏转,在碰撞点处依次产生一系列斜激波,穿过激波面后,气流总压减小,静压增高,增高幅度依气流偏转角度大小而定,喷流撞击后的波后高压,迫使混合区域中的低能气流不能通过该高压区而回流向底部,并通过喷管间隙流入底部周边区域,造成底部区域的压力和热流迅速上升,给底部中心结构产生强烈的加热效应。

d)阻塞阶段。随着飞行高度不断增加,喷流膨胀角逐渐增大、两股喷流碰撞点逐渐升高,回流速度也越来越大,当达到一定飞行高度后,如图2d所示,底部中心区向底部周边流动的气流在发动机喷管之间(相邻喷流之间的间隙处)形成声速面,当回流到防热板附近时即达到超声速,此超声速流的范围继续扩大,直到形成底部激波,回流的气体通过激波后沿着防热板表面膨胀,然后通过相邻喷管之间的通道向外流动,当外界环境压力继续减小时,底部区的所有通路都达到声速或超声速流,流场趋于稳定,底部参数不再随飞行高度变化,外部自由流条件不再能影响底部中心区域的流动,出现了所谓的阻塞现象,此时底部热流严重。由于声速面的阻塞作用,使得底部中心区的流动状态在此之后变化不大。该阶段底部回流对流加热达到最大。

2.2 数值仿真结合工程方法预示阻塞对流热流

多喷流干扰发展至阻塞阶段,产生对火箭底部结构典型的对流加热环境,确定阻塞对流热流是多喷流底部加热预示的关键步骤。

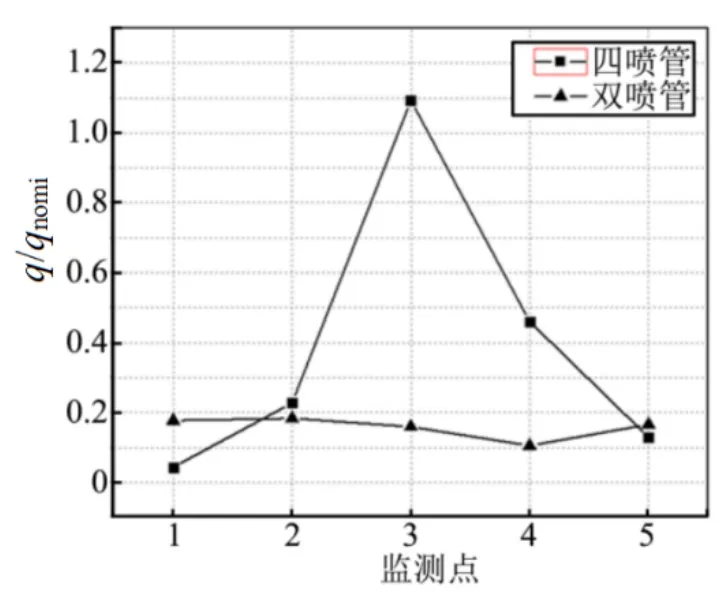

2.2.1 阻塞对流数值仿真

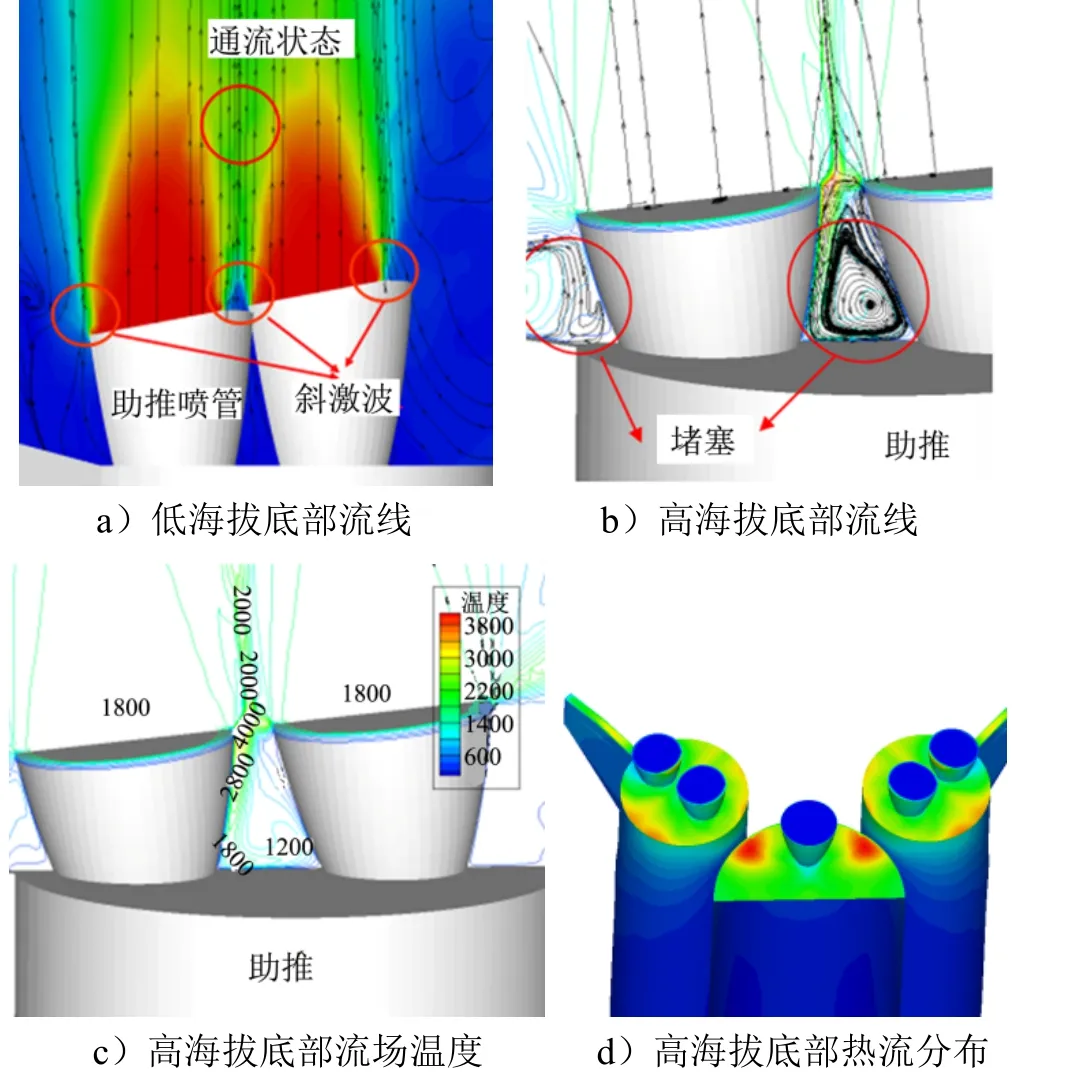

建立新一代火箭的CFD数值仿真模型,对周围流场域进行网格划分,采用基于密度的隐式求解器求解流场的N-S方程。湍流模型采用SST模型,气体模型采用等效燃气与空气双组分混合模型。为了更准确模拟运载火箭的底部流动结构,在底部区域进行网格加密,第一层网格中心处y+<10,整体网格量在600~900万。图4给出了典型的低海拔和高海拔底部流线和流场云图。

图4 多喷管底部数值计算流场图Fig.4 Simulation for Base Heating of Rocket with Cluster-rocket Exhausts

由图4可以看出,在低海拔工况,环境压力较高,喷流边界被压缩在较小的范围,喷流间无明显掺混,底部周围空气(冷空气)被吸入到底部区域,并伴随燃气流一起排走。随着高度增加,在高海拔工况,喷流剧烈膨胀,相邻喷流碰撞后从碰撞点反向冲击火箭底部,并阻挡来流空气流入底部区域,喷管之间的气流处于“堵塞”状态,回流现象明显。从底部流线分布和流场温度云图可以看出,高海拔工况火箭底部近壁面流动源于发动机高温喷流边界层,底部近壁面流场温度高于1500 K,产生恶劣的对流加热环境。

2.2.2 阻塞对流工程预示

鉴于底部多喷流干扰流动的复杂性,数值仿真尚难以达到工程应用所需精准度,为此发展工程方法,对阻塞对流加热进行预示。

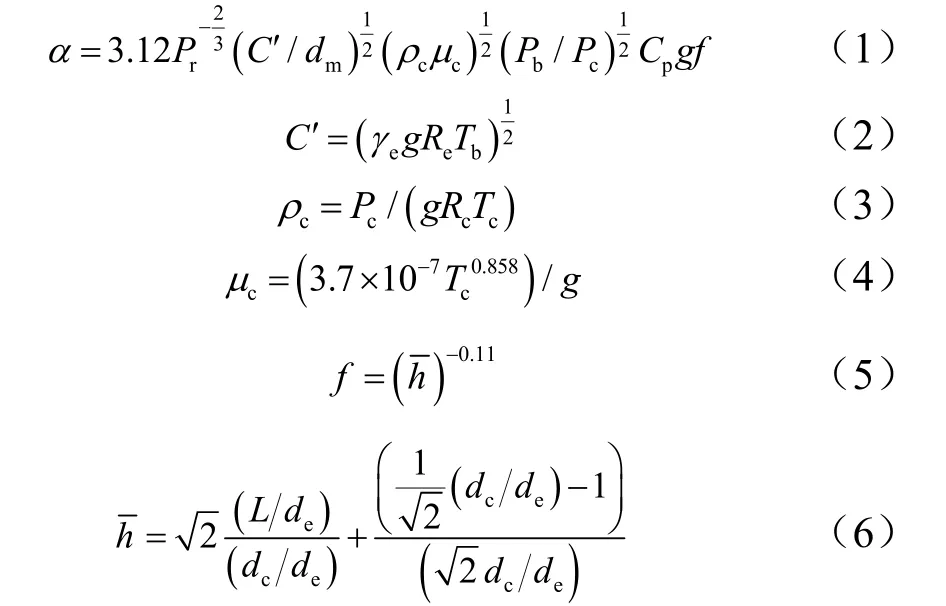

20世纪50~60年代,NASA对四喷管火箭构型的底部流动进行了系统研究,中国也曾在空气动力研究与发展中心开展了四喷流缩比风洞试验,研究四喷流底部的回流压力和加热环境。文献[6]给出了一个描述四喷流底部中心对流换热系数计算的经验公式。

式中α为对流换热系数;cT为燃烧室温度;C′为回流声速;cρ为燃气密度;cμ为燃气动力粘性系数;rP为普朗特数;eγ为回流比热比;eR为回流气体常数;bP为底部压力(冷喷流试验测得);cP为燃烧室压力;pC为燃烧室定压比热;cR为燃烧室气体常数;dm为相邻喷管中心距离;f为几何特征系数;L为喷管出口端面与防热板距离;de为喷管出口内径;dc为四喷管中心圆直径;为喷管延伸比;为喷管间隙比。

结合温度差,可以得到底部中心对流热流:

式中Tb为底部燃气温度,按试验经验为冷壁参考温度,wT=293 K。

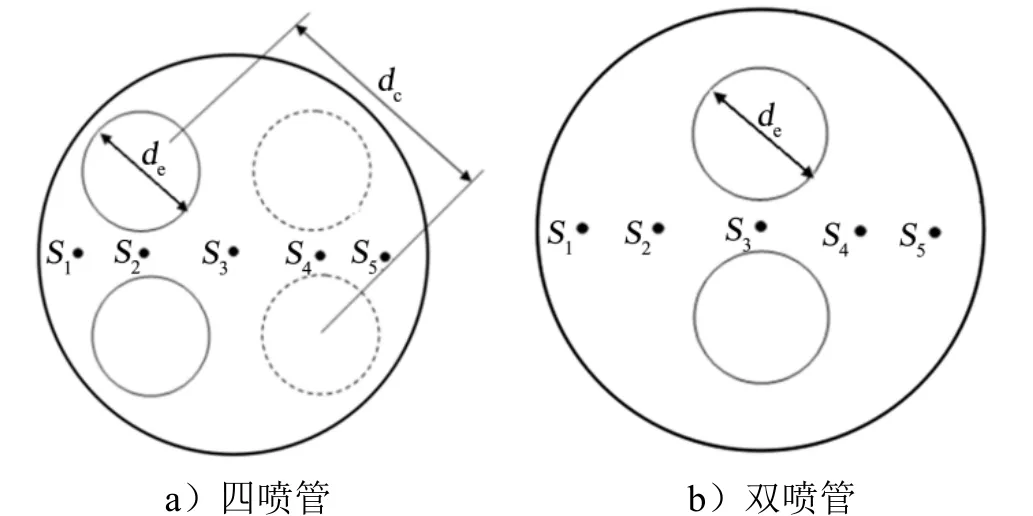

对于新一代的双喷管组合构型,底部喷流之间的空间约束相较四碰管大幅降低,底部中心的建压不发生,进入底部的热流远低于相同喷管间距的四喷流底部加热,见图5和图6所示。

图5 四喷管和双喷管结构参数示意Fig.5 Four-nozzle and Two-nozzle Configuration Profile

图6 四喷管和双喷管的底部热流分布Fig.6 Heat Flux with Four-nozzle and Two-nozzle

2.3 工程计算和搭载测量预示辐射热流

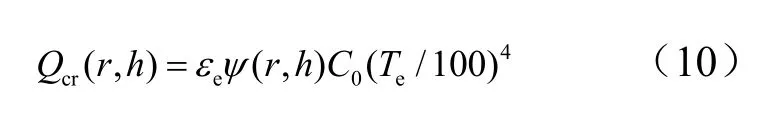

液氧/煤油发动机喷流中含有大量CO2、CO组分,使得喷流的辐射特性大幅攀升。富燃气体的二次燃烧预示,给喷流辐射热预示提出了巨大的理论挑战,绝大多数的分析依赖于半经验和经验方法。为了满足分析需求,建立了固体形状的喷流模型,见图7所示。

图7 地面发动机试车辐射热流测量Fig.7 Radiometer Measurements Near the Nozzle Taken on Ground Tests of Rocket Engine

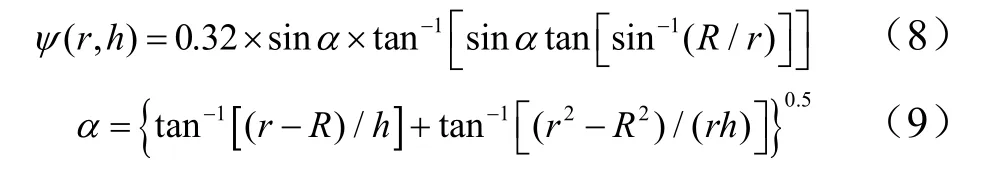

假设喷流为与喷管出口等直径的无限长半圆柱,以喷管的出口中心为坐标原点,圆柱形喷流到空间某点(r,h)的角系数可按下式计算:

式中R为喷管的出口半径。

圆柱形喷流对位置(r,h)的辐射热流可用下式计算:

式中0C为黑体辐射系数;eε为燃气当量黑度。

在地面试车中测得空间某点(r,h)所受的辐射热流,作为火箭底部与该点具有相同角系数位置的辐射热流,对燃气当量黑度eε进行验证确定。推测多喷管底部某位置的辐射热流时,分别测量、计算单喷流对底部具有相同辐射角系数的辐射热流,再叠加各喷流对底部的辐射热流得到多喷流对底部的辐射加热。

2.4 飞行温度反算和地面试验修正得到飞行热流曲线

从已有的火箭底部飞行温度测量结果(见图8)可以看出与2.1节所述的4个阶段所对应的热流变化过程,从而推测飞行时底部热流出现2个峰值,第1个峰值是起飞初始,第2个峰值是底部回流发生时。采用商业软件模拟给定热流曲线下结构温度随飞行时间的变化,直到外壁温度逼近遥测结果(见图9)。为确定热流曲线,开展结构地面热流烧蚀试验,典型试验试件如图10所示。通过试验结果和模拟曲线的对比,验证复杂结构的材料热物性参数和表面辐射特性参数,进一步修正计算模型,最终确定已有火箭飞行时的底部热流曲线示意,如图11所示。

图8 已有火箭底部壁温随飞行时间变化Fig.8 Wall Temperature-time on the Centre of Base Configuration

图9 底部热流模拟计算结果Fig.9 Simulation of Wall Tempurature for Base Configuration

图10 底部结构试验件Fig.10 Base Configuration for Ground Tests

图11 底部吸收热流随飞行时间变化Fig.11 Heat Flux-time on the Centre of Base Configuration

2.5 外推得到新一代火箭底部热流曲线

通过对比在飞火箭和新一代火箭的关键参数:起飞热流、辐射热流、阻塞热流、回流发生高度、阻塞发生高度等,根据2.4节得到的已有火箭底部热流曲线,结合数值仿真的底部流场分布和随飞行高度的热流变化,外推得到新一代火箭的底部热流曲线。

2.6 实现效果

2015年至2016年,陆续获取了底部热流遥测结果,与事先预示的热流曲线对比结论如下:

a)对常规火箭,遥测热流曲线变化趋势与事先预测值一致性良好。

b)对新一代火箭,热流峰值的预示偏差<10%,总加热量的预示偏差<35%,表明该方法把握住了底部热环境关键设计要素,可作为结构防热设计依据。

c)遥测热流曲线变化趋势与设计值存在一定差异,表明新型液氧/煤油发动机和液氢/液氧发动机在飞行中的辐射热流和对流热流的变化趋势与常规常温发动机存在差异,表明对新型发动机的对流热流和辐射热流随飞行高度的变化的认识,有待于通过遥测子样积累、深入挖掘,以及地面喷流试验能力建立、底部流场数值仿真技术等基础学科的发展而持续提升。

3 结束语

底部多喷流干扰回流加热极端复杂,至今为止,仍旧没有令人满意的底部流场数值仿真方法、对流加热和辐射加热计算方法。在中国缺乏可模拟多喷管大推力发动机高空羽流的先进风洞试验条件,缺少多喷管底部热流遥测数据和成熟的环境预示方法的有限条件下,研究者通过多种研究方法结合,抓住了关键设计要素,建立了底部热流曲线设计方法,推动了中国在多喷流干扰底部热环境复杂问题研究上的技术进步。