COVID-19流行早期某三甲综合医院医务人员的感知压力及心理状况

陈芸 张乔阳 杨海燕 董贯中 张敏 曹音

2020年,由新型冠状病毒(2019 novel coronavirus,2019-nCoV)引起的新型冠状病毒病2019(corona virus disease 2019,COVID-19)在全世界范围内大流行,这是一场全球性公共卫生危机,造成了巨大的人员、社会和经济损失[1]。压力性生活事件与心理健康息息相关,容易引起焦虑、抑郁的发生[2-4]。医务人员战斗在抗击疫情的第一线,承受巨大的心理压力,易引发各种心理问题[5]。众所周知,在压力源的刺激下,个体表现出来的压力反应往往也不同,一般是与个体的生物易感性、社会支持、应对方式等有关[6-7]。社会支持可以潜在地改善应对压力的能力,并且与心理状态紧密相关。研究表明[8],社会支持程度较低的人压力水平较高,心理状况较差。疫情早期,由于病毒在人与人之间进行传播,以及一些相应的封锁措施使得个体感知到的社会支持可能受到影响,从而导致心理问题的发生。而应对方式又是一个重要的干预因素,积极的应对方式能够在心理应激过程中起到有效缓冲作用[9]。本研究以医务人员为研究对象,对他们在COVID-19流行早期的压力及心理健康水平进行评估,探索压力对心理健康的影响以及社会支持在两者中的中介作用及应对方式的调节作用,以期开发有效的心理干预手段,从而协助医务人员在传染病流行早期及以后有效管理自己的压力,调节自己的心理健康水平。

对象与方法

一、对象

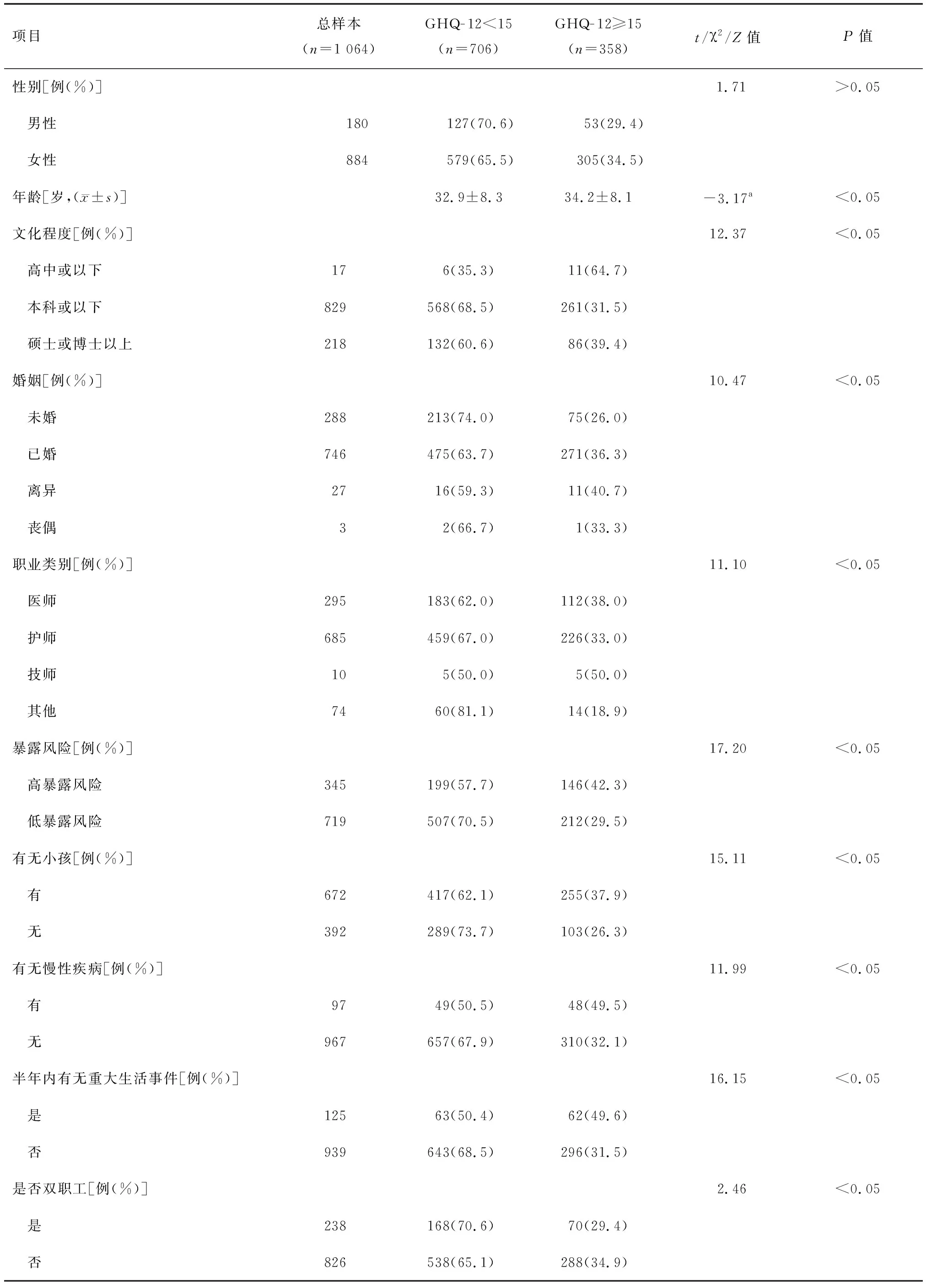

于2020年2月10日至2020年2月15日对某三甲综合医院医务工作者进行匿名网络问卷调查。医务人员共2 800名,回收有效问卷1 064份,应答率38.0%。其中男性180人(16.9%),女性884人(83.1%);高暴露风险者345人(32.4%),低暴露风险者719人(67.6%)。研究对象一般资料见表1。

表1 研究对象人口学资料

本研究获常州市第二人民医院医学伦理委员会批准,所有研究对象均知情同意([2017]KY015-01)。

二、方法

(一)一般资料

一般人口学资料包括年龄、性别、教育水平、婚姻状况、职业类别、有无慢性病、是否有孩子、是否双职工家庭及半年内有无重大生活事件(包括家庭有关问题、工作学习问题、社交与其他问题)。职业类别包括医师、护师、技师和其他人员(行政和后勤人员)。关于暴露风险,高暴露风险被定义为在发热门诊、急诊、ICU及赴武汉医疗救援队人员。

(二)研究工具

(1)领悟社会支持量表(multidimensional scale of perceived social support,MSPSS):用来评估研究对象来自家人、朋友及其他人的支持程度。共12题,每个项目采用7级评分(1=“极不同意”、2=“很不同意”、3=“稍不同意”、4=“中立”、5=“稍同意”、6=“很同意”、7=“极同意”)。中文版MSPSS具有良好的信度和效度[10]。(2)简易应对方式问卷(simplified coping style questionnaire,SCSQ):该量表由解亚宁编制,共20个条目,分为积极应对和消极应对两个维度,每个条目采取4级评分(0=“不采取”、1=“偶尔采取”、2=“有时采取”、3=“经常采取”)[11]。积极应对维度由条目1~12组成,消极应对维度由条目13~20组成。应对倾向则采用戴晓阳提出的判断个体应对方式倾向性的公式,即应对倾向=积极应对标准分(Z分)-消极应对标准分(Z分)。应对倾向值>0为积极的应对倾向,<0为消极的应对倾向[12]。(3)10项感知压力问卷(10-item perceives stress scale,PSS-10):用于评估研究对象在过去一月中的自我感知压力状况,共10项,每项采用5级评分(0=“从不”、1=“偶尔”、2=“有时”、3=“经常”、4=“总是”)。总分为所有条目得分总和,总分0~40分,分数≤20分为低感知压力,>20分为高感知压力,分数越高代表个体自我感知压力越大。PSS-10的信度、效度在一项中国人的大样本量研究中得到验证[13-14]。(4)12项一般健康问卷(12-item general health questionnaire,GHQ-12):此量表被广泛用于评定心理健康 ,共12个项目,每个项目采用4级评分。中文版GHQ-12的信度及效度已在不同的研究中得到充分验证[15-17]。

三、统计学分析

运用SPSS中PROCESS插件验证变量间的中介及调节效应,采用PROCESS的模型4验证社会支持的中介效应,采用模型8验证应对倾向是否调节了中介过程[18]。根据5 000次Boostrap自举检验得出的95%可信区间判断间接效应是否显著,若95%可信区间不包括0,则间接效应显著[18]。

结 果

一、共同方法偏差检验

采用Harman单因子检验对共同方法偏差进行检测。结果表明,第一公因子的方差解释百分比为26.80%,<40%。因此本研究不存在严重的共同方法偏差。

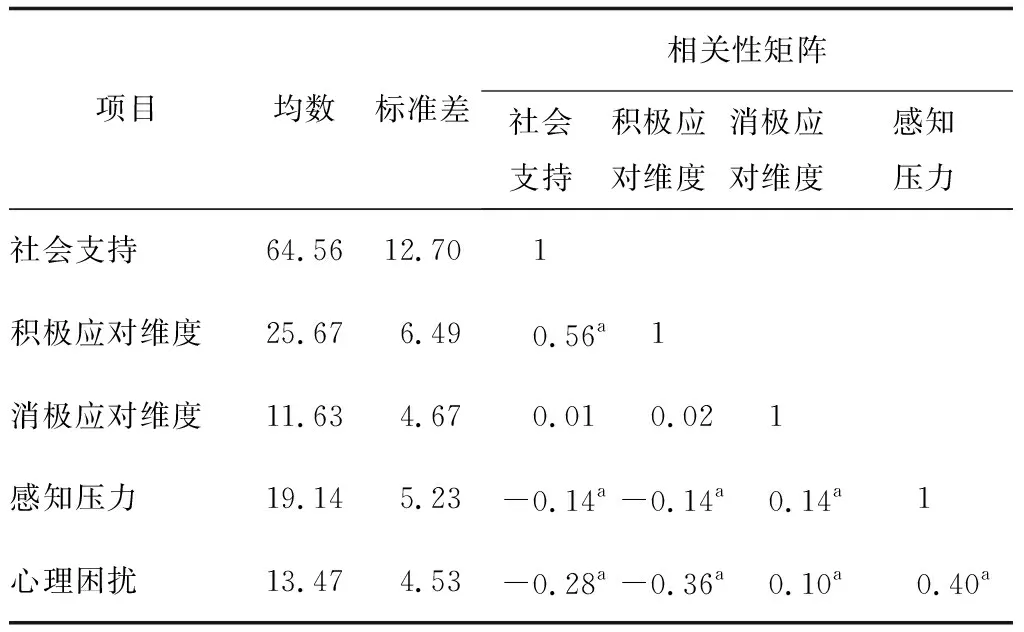

二、社会支持、应对方式、感知压力及心理困扰的相关性分析

社会支持得分为(64.56±12.70)分,积极应对方式得分为(25.67±6.49)分,消极应对方式得分为(11.63±4.67)分,感知压力得分为(19.14±5.23)分,心理困扰得分为(13.47±4.53)分。社会支持和积极应对方式正相关,和感知压力及心理困扰负相关。积极应对方式和感知压力、心理困扰负相关。感知压力和心理困扰正相关(表2)。

表2 感知压力、社会支持、应对方式及心理困扰的相关性分析矩阵(r值)

三、社会支持在感知压力和心理困扰间的中介作用

运用SPSS中PROCESS插件对中介模型进行检验。将年龄、性别、婚姻状况、文化程度、职业类别、有无子女、暴露风险、有无重大生活事件、有无躯体疾病、是否双职工家庭作为控制变量进入。自变量为感知压力,因变量为心理困扰,中介变量为社会支持。感知压力显著正向预测心理困扰(β=0.32,P<0.001),感知压力显著负向预测社会支持(β=-0.35,P<0.001),社会支持显著负向预测心理困扰(β=-0.08,P<0.001)。通过5 000次Bootstrap样本得到,间接效应值为0.029,95%CI=0.015~0.045,直接效应值为0.315(SE=0.02,P<0.001),95%CI=0.268~0.362。社会支持在感知压力及心理困扰间起到部分中介作用,中介效应占总效应的8.4%。

四、应对倾向的调节作用

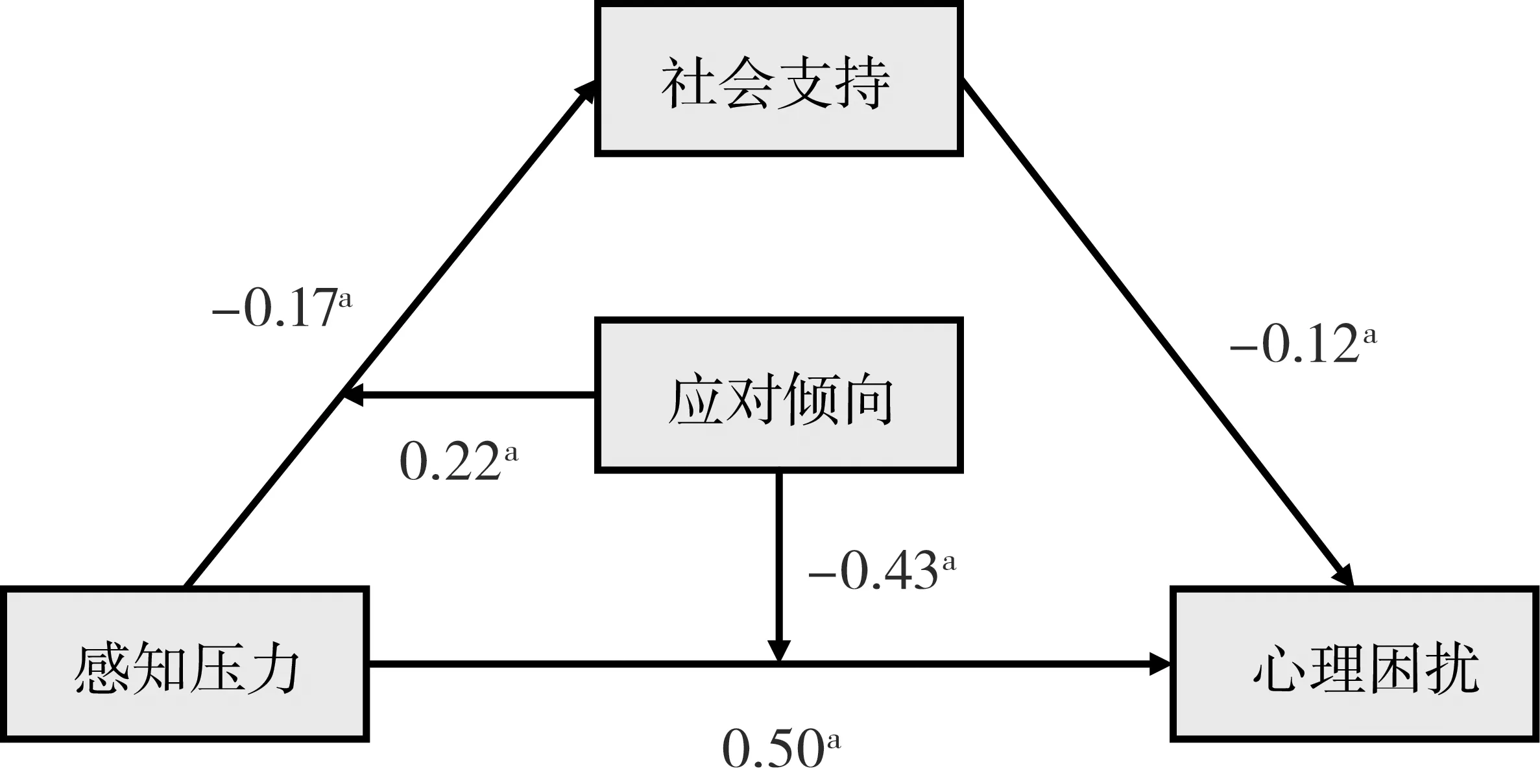

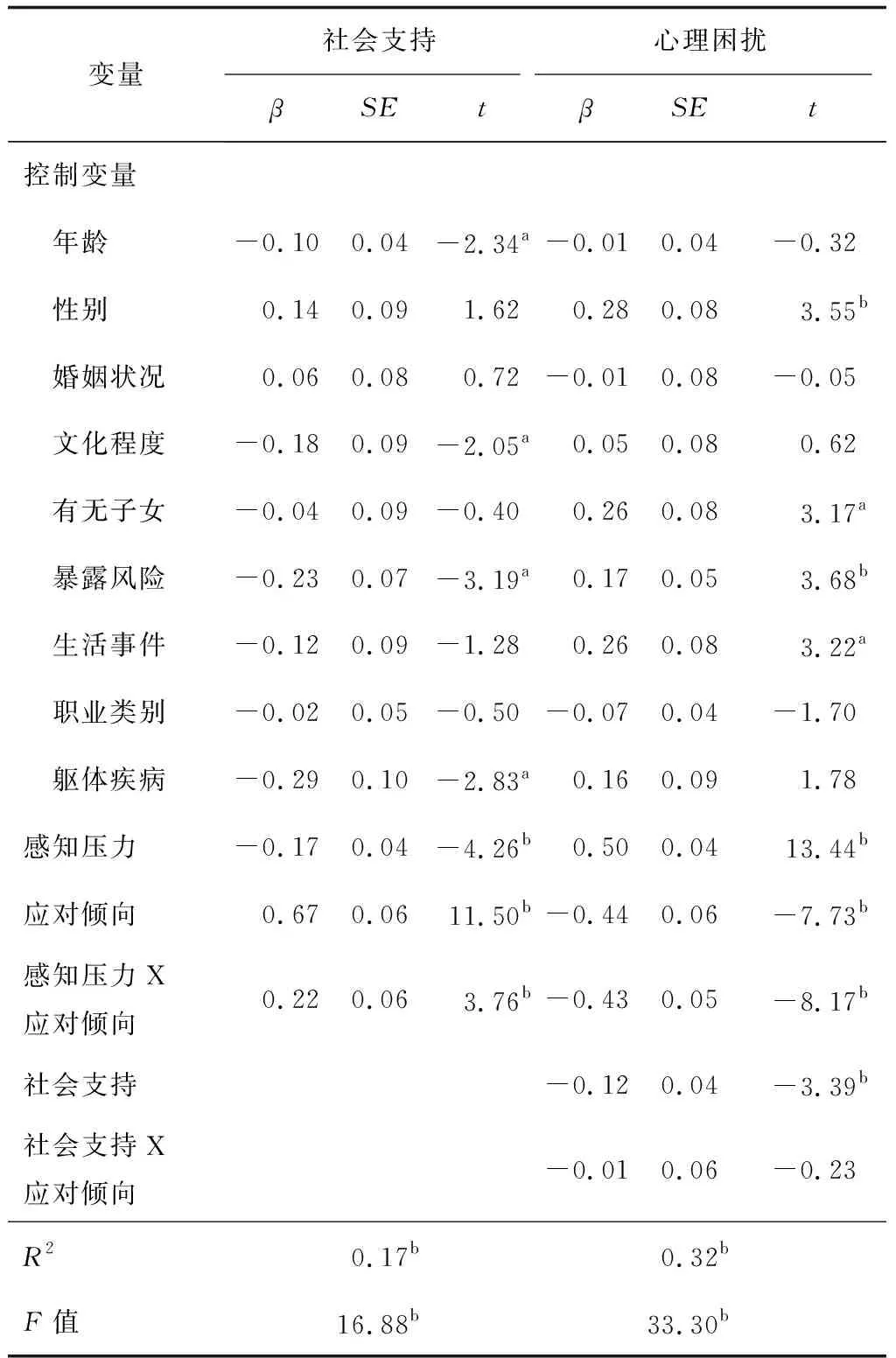

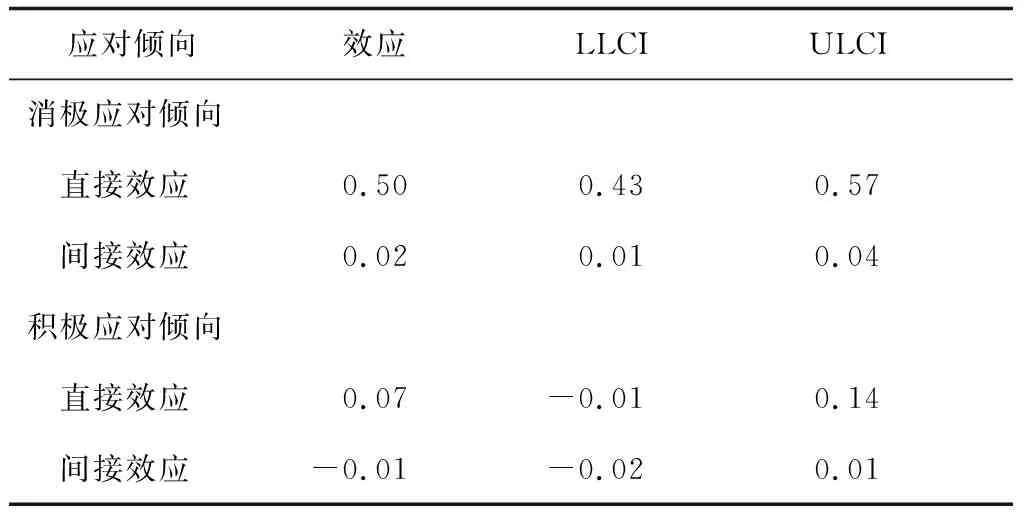

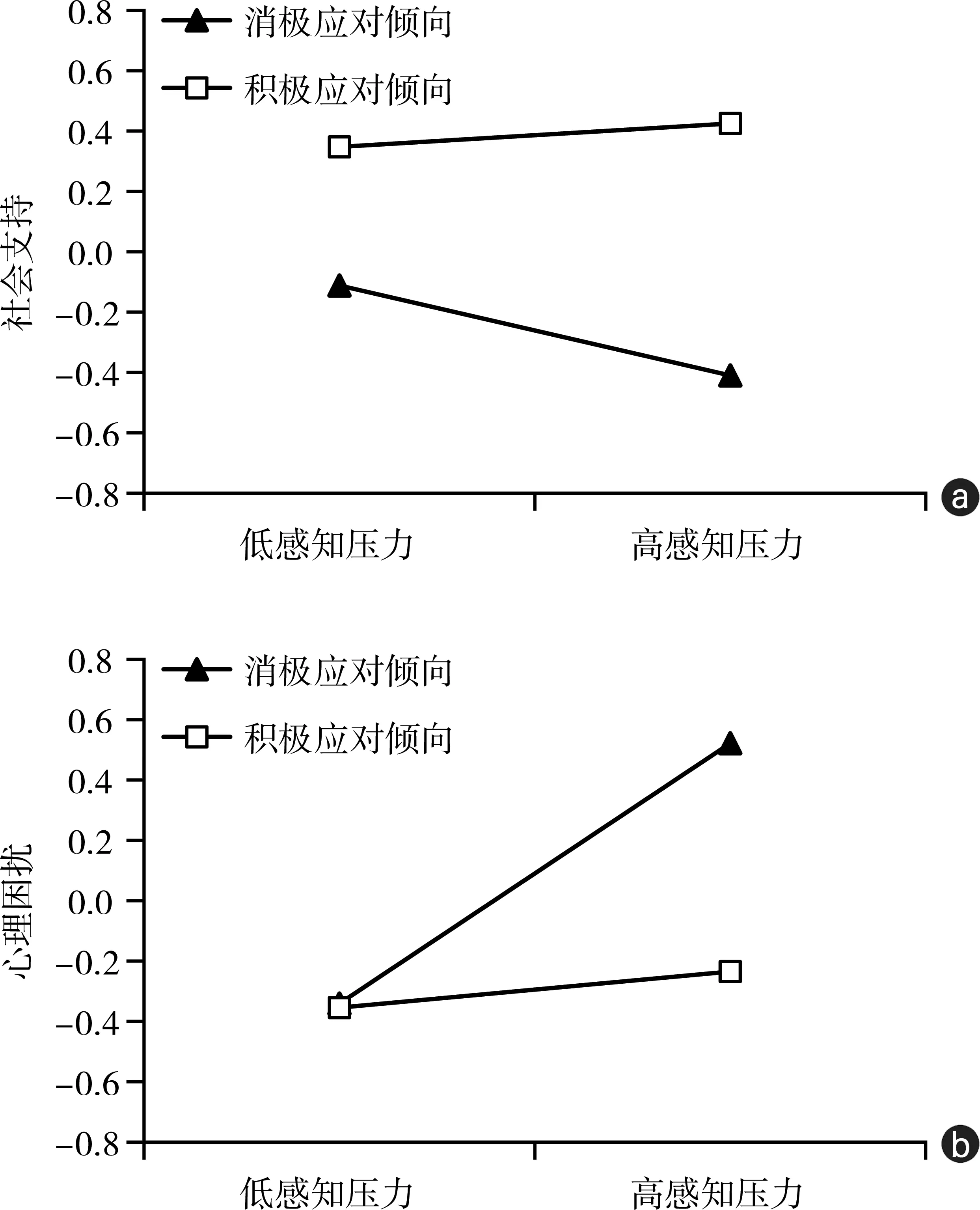

运用SPSS中PROCESS插件对调节效应进行检验。控制变量为年龄、性别、婚姻状况、文化程度、职业类别、有无子女、暴露风险、有无重大生活事件、有无躯体疾病、是否双职工家庭。方程一中,社会支持为因变量,感知压力显著负向预测社会支持(β=-0.17,P<0.001),应对倾向显著正向预测社会支持(β=0.67,P<0.001),感知压力和应对倾向的交互作用显著正向预测社会支持(β=0.22,P<0.001)。说明应对倾向调节了感知压力到社会支持之间的作用。方程二中,心理困扰为因变量,感知压力显著正向预测心理困扰(β=0.50,P<0.001),应对倾向显著负向预测心理困扰(β=-0.44,P<0.001),感知压力和应对倾向的交互作用显著负向预测心理困扰(β=-0.43,P<0.001);社会支持显著负向预测心理困扰(β=-0.12,P<0.001),而社会支持与应对倾向的交互作用对心理困扰的预测不显著(图1)。综合上述结果,应对倾向调节了自变量感知压力到因变量心理困扰之间的作用,也调节了自变量感知压力到中介变量社会支持之间的作用(表3)。并且在消极应对倾向下,感知压力对心理困扰的直接效应、中介效应均存在,而在积极应对倾向下,感知压力对心理困扰的直接效应、中介效应均不存在(表4)。

图1 应对倾向调节感知压力、社会支持和心理困扰模型图

表3 应对倾向的调节作用

表4 不同应对倾向下的直接、间接效应

进一步进行积极应对倾向和消极应对倾向分组的简单斜率检验(图2)。与消极应对倾向比(β=0.50,P<0.001),在积极应对倾向下,感知压力对心理困扰的影响小且不显著(β=0.06,P>0.05)。同样,与消极应对倾向比(β=-0.17,P<0.001),在积极应对倾向下,感知压力对社会支持的影响小且不显著(β=0.04,P>0.05)。

图2 应对倾向的调节作用

讨 论

本研究调查了在COVID-19流行早期,医务人员的感知压力对心理困扰的影响,及社会支持的中介作用和应对倾向的调节作用。本研究发现,感知压力正向预测心理困扰,社会支持显著中介了感知压力与心理困扰之间的关系。此外,感知压力对心理困扰的直接路径、间接路径的前半段受到应对倾向的调节。

COVID-19爆发后,中国的现存确诊人数于2020年2月17日达到高峰,总人数为58 016[4]。本研究的数据收集于2020年2月10日至2月15日,面对确诊人数快速上涨以及对自身安全的威胁,医务人员承受着巨大的压力。本研究发现,较高的感知压力预示着较高的心理困扰水平,这与以前的研究一致,压力性的生活事件与焦虑、抑郁的发作有很大的因果关系[2-3]。此外,感知压力通过社会支持影响心理困扰水平,表明感知压力降低了社会支持,继而增加了心理困扰。在传染病爆发早期,大多数人对家人健康的担忧比对自己的担忧更大,他们刻意避免了亲密的接触,以减少将病毒传染给家人的风险,并且,戴口罩及人际间的隔离等使得他们的社会关系也受到严重破坏[19]。因此,在较低的社会支持下,如独居、缺少朋友、经济水平低、与邻居或同事关系疏远等易导致心理问题的产生。

本研究还发现,应对倾向可以调节感知压力、社会支持、心理困扰中介模型的前半段路径及直接路径。在积极应对倾向下,感知压力对心理困扰的直接效应及通过社会支持的中介效应均不存在,提示积极应对倾向可以缓冲疫情爆发时感知压力引起的心理困扰。面对压力,寻求支持、解决问题、改变认知等积极应对方式可以有效减压,然而若倾向采用幻想、逃避、自责等消极应对方式,则压力不能得到有效化解,对各项支持资源的利用不足,个体也易产生负性情绪。

尽管本研究为非多中心的研究,然而结果基本符合基于Lazarus的“压力与应对”理论,该理论的3个核心变量为压力源、中介变量、压力反应,个体对压力源的压力反应,取决于中介变量,即应对方式、社会支持、认知评价[20]。因此,本研究结果可以为其他医疗单位的社会心理干预方案提供理论参考,针对医务人员在传染病大流行期间的心理干预可从应对技能干预(coping skills training, CST)、社会支持干预等着手。

CST属于社会心理干预的一种,被证实是最有效的干预手段。干预内容包括:(1)帮助医务人员进行创造性思考,用积极乐观的态度看待问题:如疫情给生活带来困扰的同时促进了家庭亲情的连接,增加了人们对健康的关注。(2)发现解决问题的策略:如通过改变思维内容和过程、推理、解释、认知偏见和认知模式,从而改变行为。(3)设置合理的目标,将内容进行步骤分解。(4)寻求专业信息以帮助解决问题:如进行传染病防控技能专业培训,分发应激心理调控宣传手册,开展授课、读书、讨论、正念禅修等活动帮助医务人员降低压力[21]。社会支持干预可以采取以下手段:(1)寻求帮助,得到良好的社会支持:如物质上的直接援助,团体(家庭、婚姻、朋友等)之间的互助等。(2)加强工作场所内的同伴支持:设置员工论坛、小组会议、巴林特小组等为工作人员提供互相交流的机会,更好地了解压力的来源。

此外,Hagger等[22]还提倡应用压力重新评估来帮助个体在传染病大流行期间及以后有效管理自己的压力,促使个体以不同的方式释放压力,使曾经被评价为具有威胁性的压力反应重新被视为可能有益的资源或“技能”。

综上所述,鉴于COVID-19仍在全球范围内流行的形势,根据本研究的结果,笔者提倡对医务人员进行社会支持、应对方式的干预,促使医务人员在疫情期间更好地管理自己的压力,减轻对压力的反应,进而维护良好的心理健康水平。这项研究尚有不足之处。如横截面设计导致变量之间缺乏因果关系。由于本次调查的自愿性质,可能会产生选择偏差。此外,我们没有对无应答者及需要帮助的个人进行随访。