长安风格阮曲对长安古乐的吸收与借鉴

艾 娃

作者简介:艾娃(1999-),女,星海音乐学院在读硕士研究生。

一、背景介绍

(一)阮史简述

阮,全称为阮咸,华夏古琵琶的一种。音色雄厚圆润,蕴含民族风味,具有独特的表现力。起源于秦、汉以古长安(今西安)为中心的中国西北地区。《通典》中云:“阮咸亦秦琵琶也,而项长过于今制,列有十又三柱。武太后时,蜀人蒯朗于古墓中得之,晋竹林七贤图阮咸所弹,与此之类同,因谓之阮咸”。①从这段记载中我们得知,阮在很长一段时期被称为“琵琶”、“秦琵琶”、“直径琵琶”等,因竹林七贤中的阮咸擅长音律,又十分善长弹这样乐器。到了唐代武则天时期,人们将阮咸所经常使用弹奏的琵琶命名为“阮咸”,简称为阮。

纵观中华上下五千年历史,阮从汉魏之际盛行之际的“相和歌”、“清商乐”的伴奏中大放异彩、脱颖而出,很快发展成为受到大众所喜爱的独奏乐器,魏晋至唐宋一千多年一直是阮乐艺术兴盛发展的光辉时期。直至我国明清时期,阮的发展由盛转向衰落,不管是乐器上还是演奏上都逐渐衰败。到了清朝,阮咸基本上已经褪去了其盛行的光环。从清代阮咸的形制来看阮咸的音量明显减小,音域变窄,品位排列不规范,大大降低了其艺术表现力②,独奏的能力也更难胜任了。到民国以后阮曲渐渐失传。

(二)近现代阮的新发展

直到上世纪五十年代开始,阮咸这样乐器才重获新生,但由于曲目的失传,阮咸此时并无独奏乐曲,为填补缺乏独奏曲这一困境,不少的作曲家,阮专业的前辈为阮创作曲目。二十世纪五十年代张子锐首先设计研制出第一代系列阮,并编有《小骑兵和木偶兵》(柴可夫斯基曲,阮笙六重奏);六七十年代王仲丙、赵桂林等阮演奏家编创了《引水上山坡》《早春的草原》等,为阮乐的发展做出了贡献。1978年改革开放以后,随着时代的发展,涌现了大批优秀的阮演奏家和阮乐作品,其中贡献最为突出的当属有林吉良和宁勇,两者作为同时期的著名作曲家,都已中华传统文化为依托,创作出具有传统音乐风格的曲目。八十年代后期,以刘星为代表的新一代作曲家们,受到西方音乐以及现代音乐风格的影响,创作的大批具有现代风格的音乐,当代阮界逐渐出现“百花齐放、百家争鸣”的格局。

二、长安风格以及长安风格阮曲

(一)长安风格简介

长安便是当代中国的西安,在中华五千年的光辉历史中,曾闪烁出耀眼的光芒。曾有多个朝代在此建都,汉代开通“丝绸之路”以来,西安更是成为全国文化交流中心,各地音乐在此汇聚、融合。曾有唐代诗人高适在诗中描绘到:“胡人吹笛戍楼间,楼上萧条海月闲。借问落梅凡几曲,从风一夜山满关”③。比如唐代的宫廷歌舞燕乐中,其中的八部都是外族音乐。后来我们将这种中音乐与外族音乐相互融合后的,既有中原的委婉动人又有外族的粗狂豪放且散发出浓厚的黄土气息的音乐称之为“长安音乐风格”,简称为“长安风格”。

而这种音乐风格在长安古乐中表现的淋漓尽致,长安古乐(西安鼓乐)流传于我国陕西终南山以北、渭水以南,以古长安(今西安)为中心的关中平原一带,所以人们称之为“长安古乐”。长安古乐在民间原被称为“器乐”“细乐”,是中国传统器乐吹打乐的一种。长安古乐经过千余年的发展与民间实践,特别是明清之后逐步形成了较为完整的大型套曲的音乐形态。中国传统音乐中的许多组成因素,如:谱、器、律、调、曲、词以及演奏形式、曲体结构、旋法等,都能在这个古老乐种中找到千丝万缕的痕迹。长安古乐曲目库庞大、内容十分广泛、调式风格多种多样、曲式结构庞大复杂,长安古乐又被中国史学界和音乐界称为中国古代音乐的“活化石”。

长安古乐通常分为行乐和坐乐。所用的调包括六调(相当于现“C调”)、尺调(相当于现“G调”)、上调(相当于现“F调”)、五调(相当于现“D调”)。长安古乐多用管吹乐以及打击乐器。所用的旋律乐器有笙、管、笛子以及双云锣,节奏乐器主要包括战鼓、座鼓、乐鼓、独鼓、单面鼓(也称为“铜鼓”)、高把鼓以及锣、钹、铙、铰子、木梆子等。

与大众更为熟悉的秦腔不同,秦腔作为梆子腔的鼻祖,属于戏曲的范围,以戏曲唱腔为主,而长安风格的器乐作品主要以直接以长安古乐原曲作为主题或动机,故此类乐曲一般不具备戏曲般的声腔性,且长安古乐贯穿古代历朝,又广泛吸收了不同民族,不同地区的音乐特征,而由于汲取不同的长安古乐的素材,不同的长安风格器乐曲又展现出不同的特征。故笔者认为不可将秦腔和长安风格古乐混为一谈。

(二)长安风格阮曲代表人物简介

宁勇,中国阮乐艺术事业发展进程中的杰出贡献者,集阮演奏,作曲,教育及乐器改革于一身,为长安乐派之分支阮长安风格乐派创建人,致力于振兴阮乐艺术,1986年9月宁勇教授成功研制出低,大,中,小和高音阮共五个品种不同音域的阮,后成为宁式系列阮。阮的艺术表现力逐步提升,历经千年的中国阮乐便以崭新的面貌再次登上了中外乐坛。④

1985年宁勇等五位教师跟随西安音乐学院特聘教授,著名长安古乐世家余铸先生学习长并被收为唯一的入门弟子。千百年来流传于长安城区及郊县乡间的“长安古乐”,保存着唐宋以来的各种演奏形式和大量历史名曲,其曲目丰富,神采各异,既有中原华夏之声,又有各地区富有兄弟民族特色或充满异国情调的音乐,意识到这一华夏文化遗产的珍贵性后,宁勇开始将长安古乐曲的风格揉进自己的创作之中。宁勇的阮乐创作以秦地和长安古乐(西安鼓乐)的音乐素材为基础,其作品既具有鲜明的民族性同时具有时代特征,同时继承了长安古乐所具有的风格特点与绚丽色彩。现如今我们将其创作与创作风格称之为“长安风格”阮曲。“长安风格”阮曲在吸收借鉴长安古曲的同时推动了阮乐的发展。对我们当代青年习阮者有着深远的影响,在近代阮乐的发展历程中占有不可或缺的地位。

三、长安风格阮曲对长安古乐元素的借鉴以及意义

(一)长安风格阮曲对长安古乐元素的借鉴

1、以阮独奏曲《玉楼月》为例

其曲式结构图如下:

该作品的主调为G宫雅乐调式,该作品以长安古乐曲《玉楼月》的主题为基调,采取“同头同尾异身”这种传统的写作手法,通过运用阮的独有的十分具有特色的技巧,生动的刻画出玉楼灯火璀璨、歌舞升平的唐宫夜景。

作曲家通过在A主题段落借鉴长安古乐《玉楼月》,奠定了整首乐器高贵且典雅的氛围。作为全曲之起部,表现出了玉楼之中舞者舞姿的丰富性与生动性,可以说整个A段展现了轻歌曼舞之意。第二段A’段正是主题音乐的第一变体,作为乐曲的承部,相较于第一段,除了增加了更为丰富、华丽的装饰音。段首一开始的带、滑、打等技巧的运用,更是进一步在长安古乐的基础上与阮乐融为一体,充分展示出阮乐的艺术特点,在主体段落的基础上增加了音乐的层次感与律动感,更加表现出乐舞的色彩与丰富。第三段A”段,为全曲的再承部,是对主题中借鉴长安古乐的部分的再一次的变化和递进,此段将主体段落的音符低八度展示,更是充分发挥了中阮这个乐器作为中低音乐器所特有的敦实、醇厚之感。该段以高低起伏的音响拟出敦厚洪亮的钟磬之声。第四段A’”段是主题音乐的第三变体,全曲也进行到了转部。该段则从节奏与速度上入手,丰富了该曲的层次。在该段中将阮作为弹拨乐器那种“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”的音色特点展现的淋漓尽致,丰富了长安古乐的音色特征,在一定程度上弥补了长安古乐多打击乐与管吹乐而少弹拨乐的不足。全曲第五段,也是主题的第四变体。该段作为的合部,是气势最为恢弘的一段,同时将全曲推向了高潮。

从图示和以上的文字分析可以看出这首乐曲正是通过对主题音乐的不断加花变奏而构成的一首完整的阮独奏曲。这首乐曲可以说是长安古乐与当代阮乐相碰撞的产物,更是在充分利用与发展长安古乐的标杆。

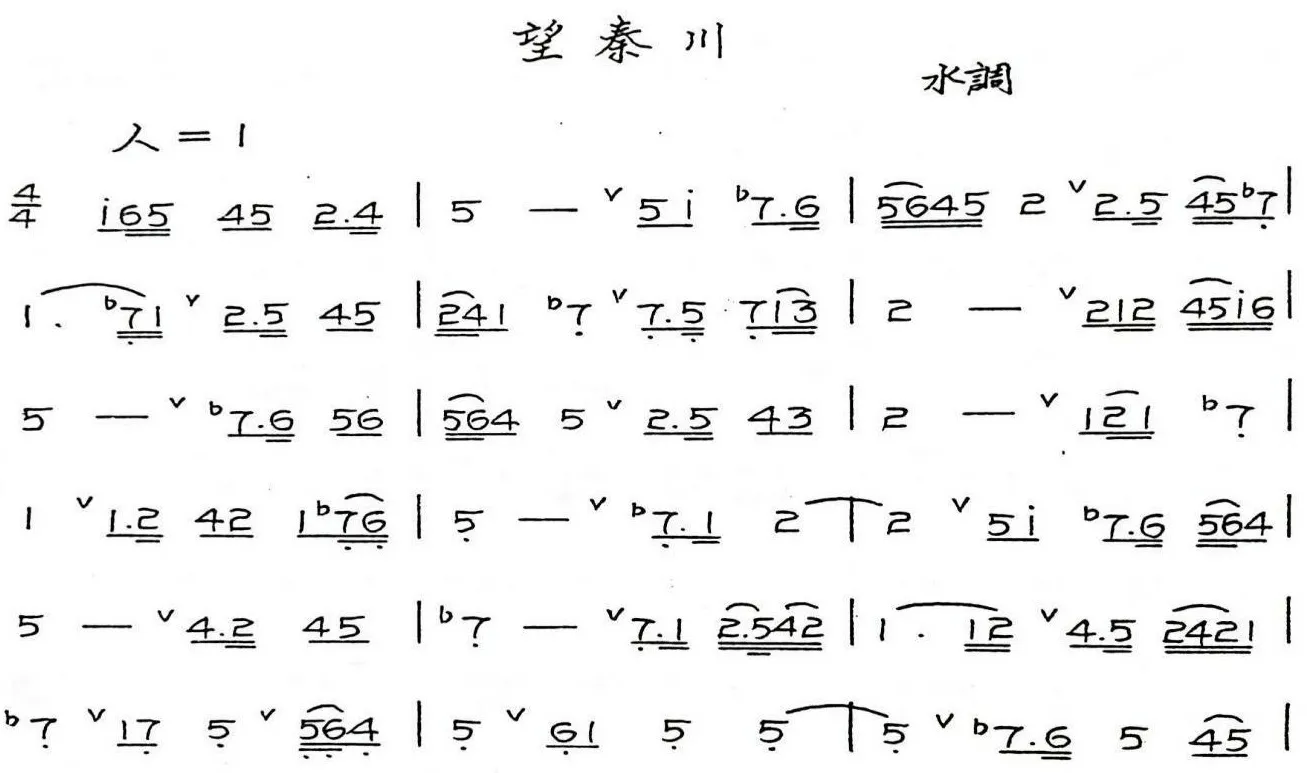

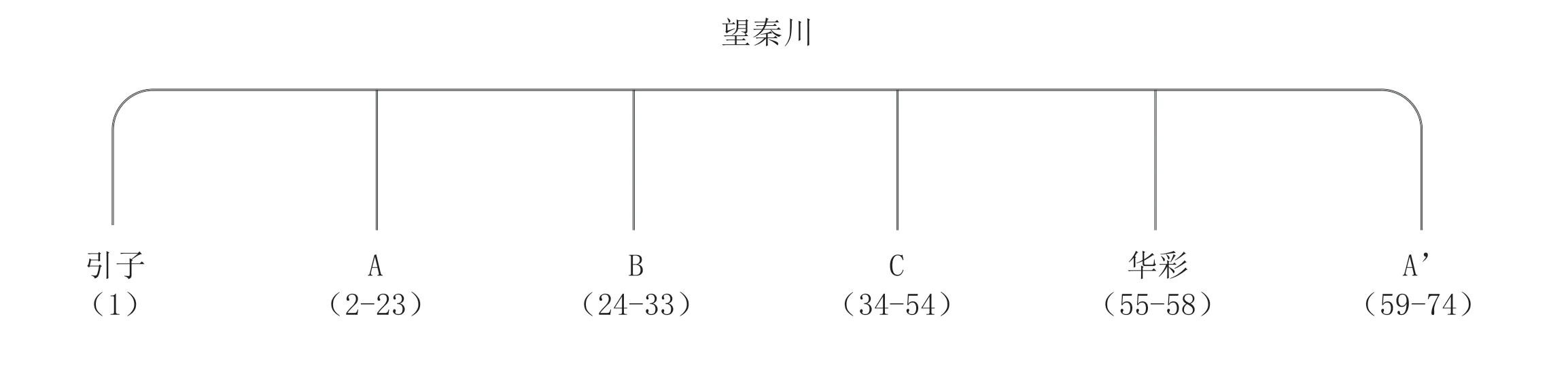

2、以阮独奏曲《望秦川》为例

(望秦川长安古乐古谱宁勇教授译谱)

其曲式结构图如下:

该曲主调为C大调,是典型的燕乐徴调式。秦川位于陕西中部,东起潼关,西至宝鸡、南接秦岭、北抵陕北高原,号称“八百里平川”。在中国这片宽广富饶的黄土地上,有着历经多年的古老优秀文化,有着勤劳善良并且淳朴的劳动人民。乐曲吸取长安古乐曲《望秦川》中的音乐素材创作而成,该曲的A部几乎完全再现了古曲《望秦川》的音色,曲调以浓郁的秦风、秦韵、描绘出秦川的壮丽秀美,抒发了对乡土的热恋之情。之后的几个乐曲段落,尤其以华彩段最为突出的展现了大喜大悲、大张大合的旋律走向和浓重的感情色彩,曲调深沉大气、粗犷豪放。之后的再现部回归了主题,继续沿用了古曲《望秦川》的旋律音调,前后呼应,气氛回落。笔者认为该曲不仅仅是对古曲《望秦川》的引用,使得现代听众能重温千古之声,更是对古曲《望秦川》的扩充与延展,在古曲原本的思想感情上、原本的旋律音调上结合了作者个人的体会与感受,在原古曲的基础之上将“思乡”之情体现的更加淋漓尽致,使得曲调音色更加的动人心弦。

3、以阮独奏曲《蓝关雪》为例

阮曲《蓝关雪》是作曲家宁勇先生受流传千年的古诗名篇《左迁至蓝关示值孙湘》的感染,吸收借鉴了长安古乐《蓝关雪》中的经典曲调来作为创作动机创作的同名阮曲。

其曲式结构图如下:

该乐曲采用了典型的雅乐羽调式,主调为降B大调,于第二乐部转向近关系大调F大调,第三乐部回归主调降B大调。

原曲长安古乐《蓝关雪》的引子为四句,作者汲取了第一句中的原型稍作变形成为该曲引子的第一乐句。

{A}乐部的A乐段同样借鉴了原曲长安古乐《蓝关雪》中的音乐素材,并对原曲中的旋律进行加花处理,改变了原本的节奏音型,是该段成为蓝关雪的核心材料,不得不说整部作品也是基于[A]部A段的乐思而不断发展衍生,使得作品有机统一。同时,作者在继承了中国传统的段落连缀式曲式结构的基础上,全曲运用了许多的阮演奏技法,如:强扫强弹、长滚、滚中带弹、强奏三连音接滚奏、大幅度回滑、扫滚以及推拉吟揉等技巧。这些技巧的运用进一步丰富了阮的表现力。该曲更是将乐曲音韵与诗词意境的完美融合,将唐诗中蕴含的人文情怀以及精神内涵和现代化的作曲手法加以融汇,抒发出了作者对国家民族的大爱之情。其该曲不光对阮乐演奏者与阮曲创作者具有宝贵的启迪与借鉴意义,更是在继承、发展与弘扬长安古乐这一珍贵音乐文化遗产方面树立了成功的典范。

(二)在阮曲中借鉴长安古乐的意义

1、阮传统曲目的扩充

在我国建国初期,随着大量阮曲目的失传,阮作曲家们以及演奏家们不得不重新创作曲目以供演奏,在作曲家们不断的摸索过程中,强烈的感受到了西方音乐的全球流行给我国传统音乐带来的冲击,他们开始思索如何在全球音乐多元化的潮流中,弘扬我们的传统音乐文化。他们在借鉴西方作曲技法的基础上,依托我国古老乐种和地域民族音乐的角度来进行创作,从长安古乐中萌生的长安风格阮曲便是一个作曲家们尝试成功的经验。长安古乐作为我国音乐的活化石,将长安古乐作为动机或主题的长安风格阮曲更是拓宽了阮曲创作的思路,同时也拓展了习阮者和听众们的视角。长安风格阮曲作品在众多阮曲中自成一家,不仅极大地开拓了阮的艺术表现力更弥补了阮传统风格曲目的缺失,扩充丰富了阮的传统曲目库。充分展现出了阮这件民族弹拨乐的艺术表现魅力。对当代与阮乐创作起到借鉴和启迪的作用并推动进一步塑造国内阮乐创作“百花齐放,百家争鸣”的繁荣局面。所以我们说,长安古乐促进了当代阮曲的创新与发展。

2、阮技法的丰富

这种作曲思路也自然带来了阮演奏技巧的变化,与八十年代后现代阮曲对左右手速度以及相互配合的较高要求不同,长安风格阮曲更加强调曲目的“韵”。长安风格阮曲吸取长安古乐原谱素材或从多部作品中提取素材进行全新创作,既具有“长安风格”创作所共有的秦腔秦韵,同时又体现出长安古乐特有的多元音乐风格与审美特点,并通过创作的独奏曲充分发挥了阮咸本身的演奏技法来表现乐曲的内容,通过与一系列弹奏技巧的结合,大大提升了乐曲所表现出的风格与韵味,艺术特色和音乐内涵。

左手的推、拉、吟、揉等技巧大量运用,营造出余音绕梁的氛围,且起到了增强乐曲张力的效果,长安风格阮曲喜用大量滑音和泛音来模仿古琴的声韵音色,丰富了阮的表现力。在长安风格阮曲《蓝观雪》中还别出心裁的使用了拟声演奏技法,通过在琴弦上大幅度的上下回滑,表现出风雪交加、举步维艰的音乐氛围,增强了阮曲的戏剧性。

而在右手技法上,为了使音乐更加具有线条感,更是重点突出了长轮的地位,为了使“点”连成“线”,更是加强了对“点”之间密度的要求,使得旋律更加饱满,更大程度上提升乐曲的感染力。又通过“扫”、“拂”技巧的运用,使得乐曲营造的氛围更加浓厚。

长安风格阮曲的诞生与发展,这种从长安古乐中吸取素材的创作模式,必定会对乐器的表达方式产生影响。而对于阮来说,不同的音乐语言,主要依靠其演奏技法之间的不同。而这些技法的不同对阮演奏者有指导性的意义,对其他类型的阮曲创作也有一定的启发作用。

3、对文化的传承

长安风格阮曲这一系列阮独奏曲在吸收了长安古乐的基础上,还汲取了中华丰富的戏曲、古诗词、古典画作、古典舞蹈以及中华多民族民间音乐的丰富养分,并将其有机的融合起来,在很好地传承了长安古乐的同时,不仅促进了长安古乐与其他中华优秀传统文化相结合,更使得长安古乐与现代作曲技法相结合,使其更加符合当代人民的审美习惯,为长安古乐受到现代观众喜爱打下了坚实的基础。

结 语

长安风格阮曲这种地域风格强烈的作品的出现以及发展与流传,极大的促进了中国阮演奏艺术的发展。一方面长安风格阮曲在众多阮曲中独树一帜,又极大地开拓了阮的艺术表现力,并且也弥补了当代阮传统曲目的缺失,使得当代习阮者进行更加多样化的学习,感受到阮这样乐器更加多样化的魅力。

另一方面长安风格阮曲通过对长安古乐的借鉴与吸收,充分体现出长安古乐特有的多元的音乐风格和审美特征,音乐是民族之魂、民族的精神力量。我们的祖先将这样宝贵的精神文化留给我们,我们有责任将它们发展、流传下去。长安风格阮曲的诞生与流传一方面用独树一帜的音乐效果使阮这样乐器重回大众们的视野,我们甚至可以在影视作品中听到长安风格阮曲(如张艺谋导演执导的《卧虎藏龙》中引用了长安风格阮曲《丝路驼铃》),这使我们感受到了阮音乐的无限潜力。另一方面,长安风格阮曲也是对长安古乐的一种别样传承,使得广大听众可以通过阮听到千古之声,感受到千年前音乐的无限魅力。而正是长安风格阮曲的诞生与流传,使得长安古乐在一定程度上从学术理论的研究与探讨走向作曲与演奏,从专著与论文走向舞台与表演,让万千听众能够实实在在的感受到长安古乐的魅力所在,感受到中华千年文化的魅力所在,让长安古乐这古老的乐种在当代焕发出勃勃生机。更能够使得当代听众能够通过长安风格阮曲感受到我国传统音乐的内在魅力与精神气节,更好的树立文化自信、文化自强,让华夏之声走向世界。■

注释:

① [唐]杜佑.通典[M].北京:中华书局,1988:12.

② 宁勇.中华阮乐技艺史探踪[J].华南师范大学学报(社会科学版),2001,(01).

③ [清]彭定求.全唐诗[M].北京:中华书局,1960:4.

④ 宁勇.系列阮艺术的开拓与发展[J].星海音乐学院学报,2001,(02).