锦州地区水土保持型新村构建模式的综合效益评价

王春宇

(辽宁省锦州水文局,辽宁 锦州 121000)

随着乡村振兴背景下建设的不断深入发展,以小流域治理为主的农村水土保持工程基础设施建设不断强化,水土保持建设项目的增多,使农民的生产条件、生活空间得到了一定程度的改善。水土保持本身及其设施质量和适用性也得到越来越多的认同和关注,“人与自然和谐共生”也进一步深植人心,减污、降耗、绿色低碳的生产、生活方式,将为人民对优美生态环境日益增长的需求提供更多质量优越的生态产品。因此,如何将新农村建设与村域性的水土流失治理相结合,集中多元的投资,从环境、产业、人居等方面进行新农村规划与建设已成为水土保持行业服务社会的新的重点工作。锦州地区是我国北方土石山区的重要组成部分,该区在保障辽宁省的粮食安全和生态安全、促进国民经济建设和可持续发展中具有极其重要的地位。然而,区域内存在着水土流失制约经济发展的问题,盲目的开发导致区域植被持续退化,水土流失危害进一步加剧,影响全省绿色低碳循环发展的经济体系建设。为此需要在村域经济支柱产业构建上,充分考虑水、土两大核心资源,既做到高效利用,又不乏合理保护。在土地利用上,改进种植方式,引进新品种,实现由一般性产品到高附加值农产品,以数量增收到以质量增收的转变;生态安全上,构建村域生态安全屏障,注重农田防风林带与坡耕地植物减蚀带的建设,优化村域现有林型,合理规划经济林、景观林、生态林的比例,构建工程与植物相结合的岸坡水土流失综合防护体系。水土保持型新村构建模式探索,需要对该治理模式下的效益进行综合评价。为实现综合效益评价,本文将传统的治山治水模式、产业引领结合新农村建设的水土保持模式、不经干预的传统农村生产生活模式,进行综合比较。研究成果对于乡村振兴背景下以村域水土保持产业结合生态屏障构建为核心的水土保持型新村建设具有很强的推广应用价值。

1 村域水土保持体系构建研究

1.1 村域多维生态产业

农村多维生态产业,是从农村产业的生存发展空间及适宜性来描述产业特性的,使产业体系更直观、更立体地表现出来,从农村产业体系的“生态、可持续型、经济效益”等多个维角度去考虑产业的发展走向,支撑其健康良性发展、释放深层价值潜能。目前,锦州地区村域生态产业的主要构成包括:基于山地有机果品优质栽培技术的果品产销业;基于耕地减蚀、减污高效利用粮食种植业;基于乡村生态产品的文化旅游业。在保护生态环境,治理水土流失的前提下,实现种养业、服务加工业、乡村旅游业的相互依存、相互支撑,使村域产业多维、平稳、健康、良性的发展。

1.2 依托技术

本模式主要依托减蚀工程、减蚀及减污林草措施、化学肥料及药剂的精准施用来实现保护水土资源环境,提升果品质量。

1.2.1分流减蚀工程设计

受限于区域山高坡陡的特点,分流减蚀工程以果树梯田、果树台田为最佳,旱季蓄水增加苗木抗逆能力,雨季能分流、增渗、保土,以此减轻苗期及果期管护难度。根据果树苗木的品种与苗龄,地面坡度、土层厚度、株行距等指标确定田面宽度、田埂规格、栽植坑大小。

主要选择与筑埂规格:一般陡坡、侵蚀沟切割破碎坡面以台田为主;缓坡齐整坡面以果树梯田为主。生土筑埂、熟土回填栽植坑、田面外高内地(高10~12cm),一般埂顶宽30cm,田埂内侧高40cm。通过分流减蚀工程能够有效减少径流量和产生的泥沙量,防护园地水土流失。如图1所示。

图1 使用分流减蚀工程前后实验小区水土流失量变化

1.2.2果品种类的选择

根据、气候、土壤、管理难度选取品种,同时考虑夏熟、秋熟果品混搭,为采摘和果品销售留足缓冲时间。早熟品种长李15号、长李17号,中熟品种久保桃、盖大李子、香蕉李,晚熟品种选择晚红李、国峰17李子、烟富8、烟富10、大枣等。根据成熟时间,合理安排地块实现采摘和外销果品的持续不间断供应。

1.2.3果园控蚀减污林草系统的建立

目前,多数果园对园内杂草进行清除从而对水肥进行节省,使得较大面积的裸地出现在果树下方,使得水土以及过剩的化肥不能被有效吸收。杂草与果树按照相关研究表明具有不同的深度,杂草相比于果树的根系较浅,此外受到水肥平衡比例的降低,过多的水肥被使用,这部分杂草恰好能消耗部分过量的水肥,因此对果树生长影响甚微。同时有杂草对园地的覆盖,能够有效增强园地抗蚀能力。因此采用刈割的方式控制生草高,来实现果园控草的目的,同时根据园地草本植物现状,人工引入其它观花草种,提升园地的景观美感。

(1)留草与割草方法。将果园内根系较深、高度过高且具有较强竞争度的杂草拔除。选用根茎较细、叶面较小、高度较低且具有一定覆盖面的草种进行种植。如蒲公英、荠菜、马齿苋、野苜蓿等。当草长到30cm左右时即可刈割,频率为每 25~30d 1次,一年割草3~4次;割草时留茬高度不低于10cm,割下的草放置于果树下或株间,入冬前结合秋施基肥压青。

(2)园地景观设计。若园内草本植物种类少,色彩单一,可人工引入白三叶和紫花苜蓿等草种,或是根据立地条件栽植万寿菊等一年生草本花,丰富园地空间色彩,形成采果、踏青、观花的生态景观型果园。果园空间综合利用示意如图2所示。

图2 果园空间综合利用示意图

1.2.4合理使用基于生态环保作用的药剂进行施肥

以生理平衡作为不同树体养分的重要基础,按照土壤肥力以及树体自身养分需要的效应和规律,对果树不同生长时期的养分进行均衡,主要是对果树的施肥量进行有效配比,从而达到果树的优良生长和高效产出。本研究通过对果园土壤养分及相关理化性质、果实养分的监测分析,依据不同果园土壤养分含量状况,有针对性的制定施肥方案,为果业的健康发展提供理论依据。

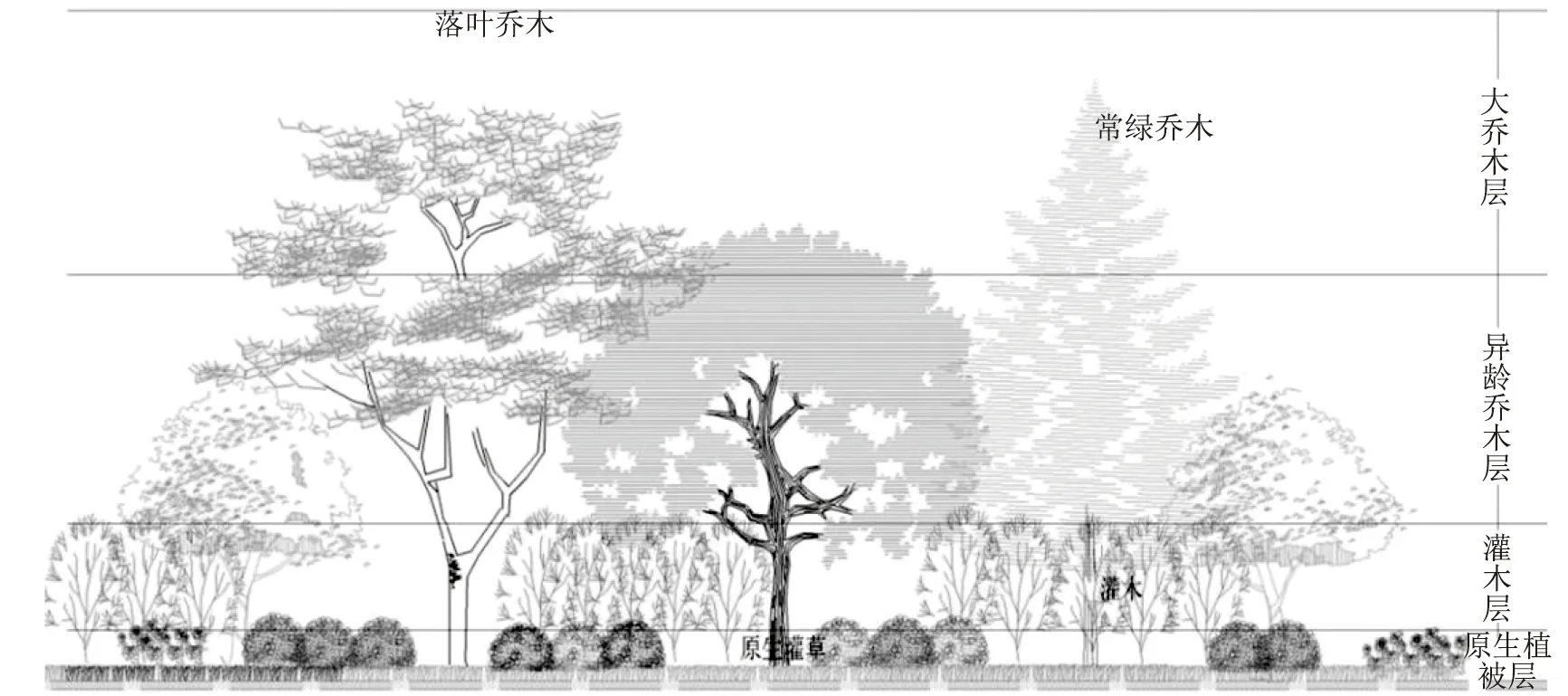

1.3 树种选择与林型搭配

村域内现有乡土树种为:刺槐、杨树、柠条和紫穗槐等,主要选用乡土树种,为了增加生态效益,增加常绿树种侧柏和油松,草种选择紫花苜蓿。注重依据复合式林型去对水土保持林进行空间配置,采用不同年龄、复合、落叶阔叶混合式栽种的方式进行植物群落的搭配。对坡地进行有效防护,兼顾长期和短期蓄积效益的影响,采用具有快速生长能力的材林与水保林进行有机耦合的方式。对地上林木进行分层并以组网地下根系的方式进行空间有效配置。这种空间配置方式为在地面上采用乔木进行不同层级以及不同树龄之间的配置,在地下则对土壤中各植物根系深度的高低进行抗蚀结构的组成。可以有效降低地表径流动能以及降雨侵蚀影响程度,地面表层落叶及腐化积累可以对地表径流进行有效拦截,提高土壤的肥力,地下可以增强土壤抗侵蚀的程度。造林空间配置如图3所示。

图3 造林空间配置

2 TOPSIS 综合评价法

该模型可以对不同方案以及多个影响因素进行正反2个方向的求解,使得目标值不断趋近于理想的正向求解值,按照此方法可以对最优方案进行比选,在国内许多领域得到不同程度的应用。本次评价将传统的治山治水模式、产业引领结合新农村建设的水土保持模式、不经干预的传统农村生产生活模式,进行综合比较,筛选出的指标涉及社会、生态、经济领域,通过此次评价优选出适合锦州地区中小尺度水土流失治理评价的指标体系,并对现有的新型治理模式进行科学、客观的评价。模型具体评价步骤如下。

(1)对模型不同林分类型的评价对象i以及对应的评价指标j进行相同的趋势化处理,对高优指标的数值不作改变,而将低优指标转化成高优指标,得到相同趋势转化后的矩阵Yij。本文选定的各评价指标均属于高优指标,因此不进行指标转化计算。

(2)对转化后矩阵Yij进行标准化计算,形成标准化矩阵,具体为:

(1)

(3)对评价指标的熵值进行计算,具体为:

(2)

式中,i=1,2,3,…,n;j=1,2,3,…,m;0≤bj≤1且规定Zij=0时,ZijlnZij=0

(4)计算第j项指标的熵权:

(3)

式中,j=1,2,3,…,n;0 (4) (5) (6)在目标最优方案确定后,对各评价对象目标值与目标最优方案的贴近度Ci进行计算: (6) (7)将不同评价对象的贴近度按照数值进行排序,排序值越高的表示其综合评价的效益越好。 林草植被配合减蚀工程措施,使治理体系减蚀效应有所提高,林下落叶可以对降水进行一定程度的吸附和有效拦截,从而降低降雨侵蚀作用以及对坡面水土的冲刷效应,此外受到植物群落冠层雨水截留的影响,采用水保措施后可对地表径流进行一定程度的分流和有效拦截,可以有效降低对水土的冲刷和冲淘影响。植物群落的根系也可有效降低土壤受侵蚀和冲刷的影响,不同水保治理措施下的效益指标见表1。 表1 不同模式下蓄水保土效益指标基础数据 采用TOPSIS法对不同模式体系下的蓄水保土效益进行综合评价,评价结果见表2。 表2 不同模式Ci值与蓄水保土效益最终排序结果 从不同模式Ci值与蓄水保土效益最终排序结果可以看出,与未治理区和传统治理模式相比,村域水土保持产业结合生态屏障构建模式的蓄水保土效益最佳,传统治理模式次之。 对林地土壤进行改良其效益主要体现在物理特征指标以及土壤下渗率等水文效益指标上,土壤水文效应指标与土壤物化指标是相互关联的,土壤物化特征的优良可以通过其水文效益如渗透能力有效反映,而土壤的渗透能力则受到其物化特征的直接影响。土壤的效益改良可以对林草植被产生一定程度的反作用。林草植被对降低大气二氧化碳、减缓全球气候变暖程度都有较为积极的作用。锦州地区水土保持新村对区域土壤效益进行不同程度的改良选用的植被时间都超过3a。土壤具体效益改良数据见表3。 表3 不同模式土壤改良效益指标 根据式(1)~(3),可求得不同种植模式各评价指标在土壤改良效益方面所占权重,根据式(4)~(6),即可求得评价结果见表4。 表4 不同种植模式土壤改良效益最终排序结果 依据相关公式对各评价指标进行权重和熵值的计算,之后比较水土保持综合效益评价指标的熵值与权重值,并进行排序,最终明确各类技术模式的水土保持综合效益的大小、优劣。具体结果见表5。 表5 不同治理模式Ci值与水土保持综合效益最终排序结果 结果显示,村域水土保持产业结合生态屏障构建模式的综合效益最高,其次是采用传统的水土保持治理模式的治理效益。从综合评价结果可以看出,各治理措施类型下蓄水保土及土壤改良的综合评价结果有所差异,为了对水土保持新村不同治理模式进行全面对比分析,采用综合评级方法的评价结果具有全面客观度。村域水土保持产业结合生态屏障构建模式在锦州地区水土流失治理中均起到了良好的作用。其蓄水保土效果、土壤改良效果、对径流的调控等作用都要优于传统的治理模式。水土保持型新村构建,主要就是从村域水土保持产业与生态屏障构建为主抓手,通过对荒山裸坡、园地、耕地等一系列水土流失源头的治理,达到减轻水土流失的目的,同时,引入适合区域现状的水土保持产业,引领村域的产业由生态受损型向环境友好型转变。解决入与自然,开发与保护这些看似矛盾,实则密不可分的命题。在我国,行政村是中国基层群众性自治单位,以村域为基本单元的水土流失治理,利于治理权责划分、治理资金分配、措施后期维护、以及水土保持产业的利益分配与管理职责确定。同时,投资方向更加明确,作用更加直接,受益群体即为管护责任主体。乡村振兴背景下水土保持型新村构建,可通过水土流失治理实现区域生态环境的改善,同时,可以新村建设为契机,吸引交通、城建、绿化、亮化、加工、旅游等各方面的投资,既可以丰富村域经济的维度,也可以提升村庄的综合经济实力和整体形象,利于品牌的打造和竞争力的提高。 (1)建议水土保持型新村在空间上对地上乔灌草分层、异龄进行配置,这样可使得土壤中植物的根系组成深浅不同的抗蚀网状组,降低地表径流的动能及降雨侵蚀力,提高土体抗侵蚀的能力,地表径流可通过地面表层积累的枯落和腐化物得到有效拦蓄,提高土壤肥力。 (2)通过水土流失治理实现新村生态环境的改善,同时,以新村建设为契机,吸引交通、城建、绿化、亮化、加工、旅游等各方面的投资,既可丰富村域经济的维度,也可提升村庄的综合经济实力和整体形象。 (3)由于各村的产业基础不同,经济发展水平不一,因此在寻求适合本村的特色产业时需要进行认真、细致的前期调研和自身条件分析。

3 综合效益评价结果与分析

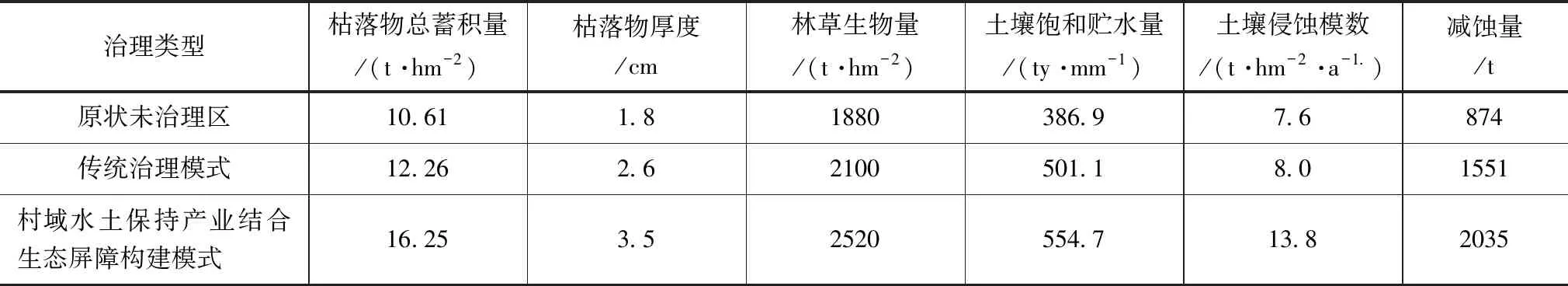

3.1 不同模式体系下的蓄水保土效益指标基础数据

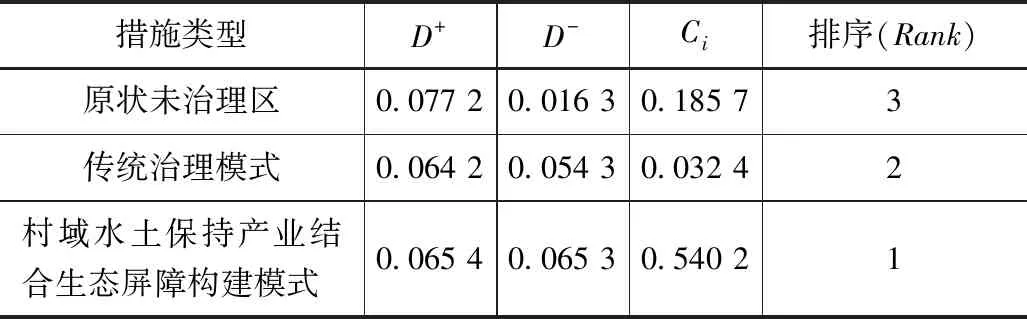

3.2 不同模式体系下的蓄水保土效益评价

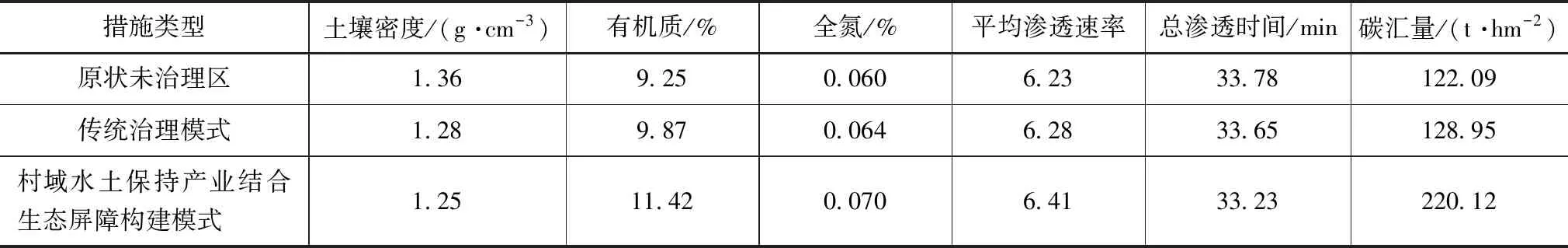

3.3 不同模式体系下土壤改良效益

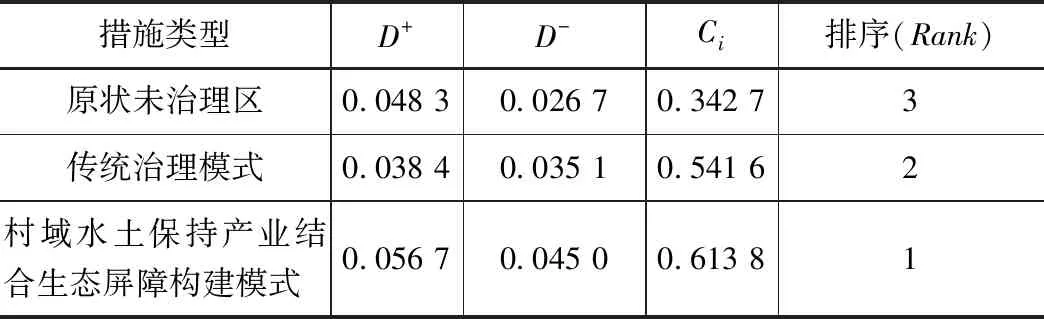

3.4 不同模式体系下土壤改良效益综合评价

4 分析结论

——以中共与豫东南枪会关系为中心(1925—1930)