从明末清初古琴曲探索苦音的特性与形成

谢俊仁

背 景

苦音是泛指广东和陕西等地的传统音乐常用的特色音阶,一般理解为强调sol、si、do、re、fa的六声或七声音阶,而si与fa音游移,前者偏低,后者偏高。有关苦音的特性,在过往半个世纪,曾引起不少学者的讨论。(1)杨善武:《苦音研究:牵一发而动全身的理论课题》,《中国音乐学》2000年第3期,第50—71页。张红梅:《20世纪80年代以来“苦音”调式音阶研究综述》,《鲁东大学学报》(哲学社会科学版)2007年第2期,第77—80页。80年代以来提出的概念,包括“变体燕乐音阶”(2)冯文慈:《汉族音阶调式的历史记载和当前实际》,《中央音乐学院学报》1981年第3期,第6—18页。“变体调式体系”(3)刘均平:《陕西变体调式体系研究》,《交响》1982年第2期,第2—4页;《陕西变体调式体系研究》(下),《交响》1983年第1期,第9—13页。“纯律燕乐音阶”(4)李武华:《关于陕西民间燕乐音阶的测定及其它》,《中央音乐学院学报》1983年第3期,第12—15页。“同主音商、羽调式的频繁交替”(5)何昌林:《秦乐与潮乐》,《交响》1984年第3期,第9—18页。“五正声加上龟兹音阶中的沙侯加滥与侯利箑”(6)吕冰:《关于苦音形成的历史探索》,《音乐研究》1985年第2期,第115—118页。“清商八声音阶的省略而构成”(7)黄翔鹏:《中国传统音调的数理逻辑关系问题》,《中国音乐学》1986年第3期,第9—27页、第8页;杨善武:《黄翔鹏先生的苦音观》,《音乐研究》1999年第4期,第1—9页。“复合律制体系中的燕乐音阶”(8)董维松:《从律学的角度再谈“苦音”的音阶及其调式》,《音乐研究》1987年第1期,第75—83页。“以商调为主的商、羽交替综合”(9)杨善武:《从陕北民歌同源变体关系看苦音宫调的构成》,《交响》2012年第3期,第17—24页。“连续两次工变凡向下方五度调转调”(10)徐荣坤:《再谈“苦音”的由来、构成与特性音:用潮乐“二四谱”乐调体系精准地解读“苦音”的构成等一系列问题》,《天津音乐学院学报》2019年第2期,第39—46页。以及其他相关的概念等等,但是,至今仍未有共识。学者讨论的依据,主要是近代苦音例子的记谱和测音。现存众多的古琴减字谱,为学者提供了珍贵的历史材料以及新的研究角度。笔者曾发表数篇文章(11)谢俊仁:《清朝琴曲的律制:五度律、纯律、还是民间音律?》《由〈洞庭秋思〉看民间乐制在琴曲的运用》《从〈松弦馆琴谱〉之〈汉宫秋〉看“苦音”在中国古代音乐的运用》《大还阁琴谱与古琴律制的转变》,皆载于《审律寻幽:谢俊仁古琴论文与曲谱集》,重庆出版社2016年。《大还阁琴谱与古琴律制的转变》原载《中国音乐学》2013年第2期,第34—39页。,指出明末清初的古琴谱收录了不少使用苦音的乐曲。本文尝试从古琴苦音乐曲的特性来探讨几个有关苦音的基本问题。

一、使用苦音的古琴曲

明确使用苦音的琴曲,最早出现于明末“虞山派”严澄的《松弦馆琴谱》(1614),占整琴谱二十九首之中的六首。其他收录苦音琴曲的琴谱,包括明代遗民尹尔韬的《徽言秘旨》(1647)、“虞山派”徐上瀛的《大还阁琴谱》(1673)、尹尔韬学生编的《徽言秘旨订》(1692)及“广陵派”徐常遇的《澄鉴堂琴谱》(1718)等。乐曲包括属徵调的《山居吟》《渭滨吟》《洞庭秋思》《塞上鸿》与《宋玉悲秋》,属羽调的《雉朝飞》《春晓吟》与《汉宫秋》,属角调的《溪山秋月》,以及《大还阁琴谱》属凄凉调的《离骚》等。均不是现代琴人常弹奏的版本。

从《大还阁琴谱》开始的减字谱,由于全面使用徽分法来记录按音位置,让学者不单可以区分到半音的运用,更可以区分到微分音并计算其音分。这些苦音琴曲所使用的微分音在不同弦上的音高,很多时是一致的,亦只局限于两个相隔五度的音级,其诠释可靠。这两音级的音高在不同琴谱或不同琴曲稍有不同,在同一首曲的不同句子也可以稍有差别,令音高游移,符合现代学者对苦音的理解。

总括来看,苦音琴曲所使用的音阶有两个:设一弦为C音,其一是G、(A)、bB/↓B/B、C、D、F/↑F/#F,主要使用于徵调琴曲;其二是D、(E)、F/↑F/#F、G、A、C/↑C/#C,主要使用于羽调琴曲。可以看到,两音阶各音之间的音程是相若的,如果把后者移高四度,便成为前者。很多时, F与#F之间的微分音出现于六弦九徽八、五弦八徽三以及四弦七徽半,相比C音,分别高537、533以及537音分。bB与B之间的微分音出现于三弦九徽八、七弦八徽三以及六弦七徽半,相比C音,分别高1035、1032以及1035音分。C与#C之间的微分音出现于四弦九徽八、七弦七徽四以及六弦六徽八,相比C音,分别高39、71以及71音分。可以看到,微分音在不同弦上的音高,很多时是一致的。

年代较早的《松弦馆琴谱》以及《徽言秘旨》与《徽言秘旨订》虽未有使用徽分,但使用了例如“六弦十上”来记录比十徽F音稍高的音位。这未能计算到其音分,不过,亦可显示其音比F音稍高,但未高至以六弦“九十”来记录的、位于十徽与九徽中间的#F音。

本文的曲例,主要来自最早使用徽分的《大还阁琴谱》,由笔者打谱。本文所用的唱名,开始时跟随大部分学者的习惯,使用sol、(la)、bsi/↑bsi/si、do、re、fa/↑fa/#fa。有关徵、羽的调名问题,将稍后探讨。现首先讨论si与fa的游移性及偏差程度。

二、si与fa音的游移性及偏差程度

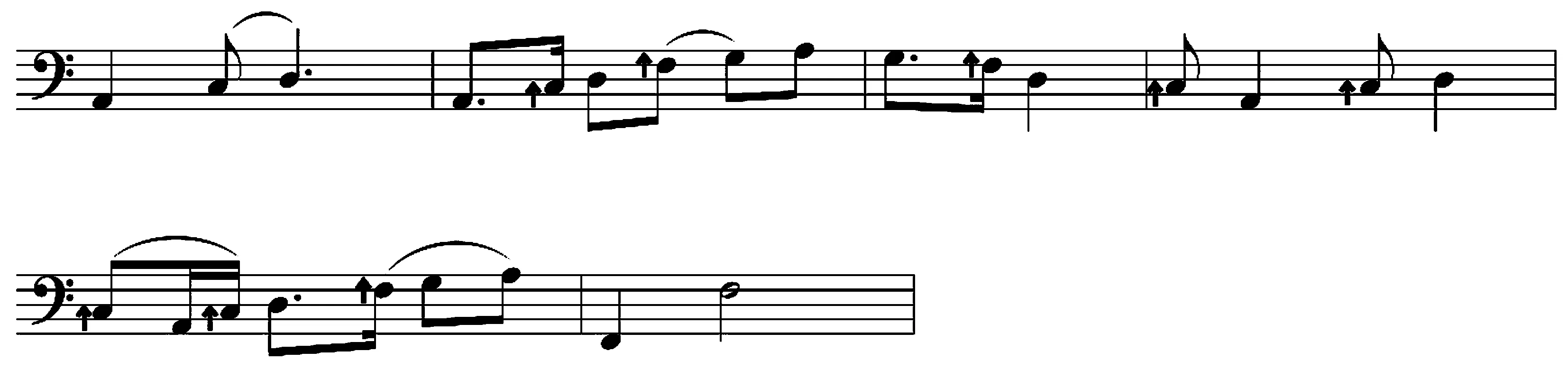

部分学者把苦音的si与fa音分析为bsi和原位fa或稍高的bsi和fa,李世斌的测音报告(12)李世斌:《苦音si探微》,《中国音乐学》1993年第2期,第59—71页。,证明了si与fa音实际存在上述的游移性。此外,李岩峰指出(13)李岩峰:《对苦音“三度间音”的形态学描写:基于秦腔与山西四大梆子的比较》,《音乐研究》2018年第5期,第93—101页。,蒲州梆子与北路梆子有使用#fa音,北路梆子亦有使用原位si。这即是说,si与fa音的偏差程度可以扩至原位si和#fa的。笔者的研究显示,一些苦音琴曲,亦明确使用原位si及#fa。以下《大还阁》徵调《洞庭秋思》第二段的前半段,显示了↑bsi、↑fa、原位si及#fa的运用。(例1)

例1.

以上乐段,使用了G、(A)、↓B/B、C、D、F/↑F/#F。在此《洞庭秋思》版本,其B音与#F音不可能全部归咎为琴谱手误。 B音分别出现在四弦十一徽、三弦九徽半、二弦八徽及七弦八徽,#F音分别出现在六弦九徽六、五弦八徽及七弦六徽,不可能全是手误。稍后的《澄鉴堂琴谱》版本的相同乐段(14)笔者打谱的《澄鉴堂琴谱》《洞庭秋思》,载《审律寻幽:谢俊仁古琴论文与曲谱集》,重庆出版社2016年。,则使用了G、(A)、↓B/B、C、D、F/↑F。《大还阁》版本的#F音与一部分的B音,在《澄鉴堂》版本改为↑F 与↓B。

部分学者可能认为sol、si、do、re、#fa不属苦音,而是另一个音阶,类似琉球音阶do、mi、fa、sol、si。不过,笔者认为,把sol、si、do、re、#fa与sol、bsi/↑bsi、do、re、fa/↑fa纳入同一体系,较为合理。苦音si与fa音的游移性是公认的,黄翔鹏便曾指出:“同样一个si,在河北省就低得不多,越向西走,低得越多。”(15)同注。在同一首琴曲的不同年代、不同琴派的版本,#F与B音会变为↑F 与↓B音,但旋律框架相若。在同一版本,↓B与B会混合使用,#F与↑F亦然。如果把sol、si、do、re、#fa看成不属苦音的另一个音阶,便出现极频密的音阶转换。故此,把原位si与#fa纳入苦音游移的si与fa音的偏差度之内,是适当的。由于苦音的si与fa音的偏差程度大,游移方式亦没有明显规律,可以整体称为苦音“体系”。

三、如何解释原位si与#fa音的使用

如此,学者把苦音的si与fa音分析为bsi和原位fa或稍高的bsi和fa是不够的。学者提出的概念,需要解释到使用原位si与#fa音的现象。 为此,杨善武在2012年的文章,基于他所举的例子分析,认为原位si是“苦音融合花音因素”;李岩峰则认为,原位si与#fa音的使用是对“雅乐音阶的坚守”。不过,从以上使用原位si与#fa的例子看到,旋律没有使用mi音,la音只出现两次,整体不属花音的旋法,亦不成构成雅乐音阶。(16)本文引述学者的论点来讨论传统七声音阶时,源用学者文章所用的名称。

一些学者的讨论,集中在七声的苦音例子,音阶有mi和la音。不过,我们还需要面对没有mi和la音的五声苦音旋律和没有mi音的六声例子。古琴苦音乐曲,便大部分是五声或六声的。学者的理论如果是从七声音阶出发,需要说明为何从七声省略到五声时,是省去原属正声的mi与la音。黄翔鹏提出苦音由“清商八声音阶的省略而构成”的概念,是基于纯律清商音阶,再以闰为宫作五声性的旋律。这解释到为何省略原属正声的mi与la音,但是,其五声骨干音并没有原位si和#fa音,这概念亦曾受到杨善武的质疑。(17)同注。

面对这困惑,笔者尝试从另一个角度来解释这现象。

四、乐音转换产生苦音

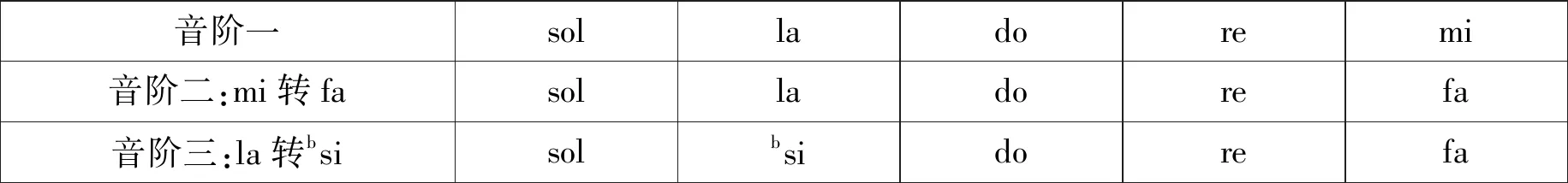

不少学者都用“半音相借”的概念来解释传统乐曲的调性转换。在表1,以sol音为调头,这就是从徵调式的“音阶一”,转到同调头的商调式“音阶二”和羽调式“音阶三”。

表1

1.传统“半音相借”程序的延续

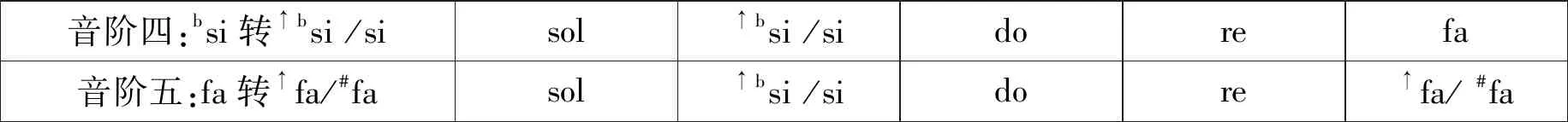

笔者猜想,如果古代音乐家把这程序延续,bsi转si,fa转#fa,便产生“音阶四”和“音阶五”(表2),而“音阶五”便是含原位si和#fa的苦音五声音阶。

表2

“音阶四”与“音阶五”皆从五正声的五声音阶衍生出来,但是,各音之间的音程跟一般的五声音阶不同,包含大三度和小二度,属“含半音五声音阶”,不能靠传统五声或七声音阶理论轻易解释得到。笔者猜测,古代音乐家并不拘泥于理论,为了追求特殊的音乐效果,运用乐音转换来产生这特色音阶。

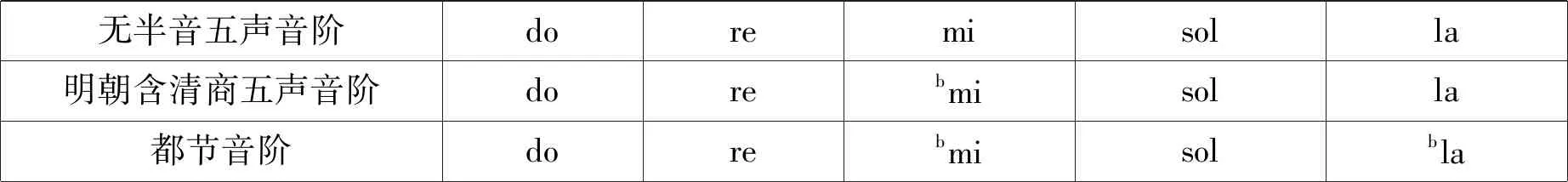

这种经过“半音相借”而产生的“含半音五声音阶”,在中国传统音乐之中,并不是孤例。笔者于2019年,发表了有关含清商音的含半音五声音阶(宫、商、清商、徵、羽)的文章(18)谢俊仁:《明朝琴曲的清商音与含半音五声音阶》,《天津音乐学院学报》2019年第4期,第39—45页。,提出这特色音阶可能产生自乐音转换,并指出类似的音阶曾使用于明朝琴曲以及朱载堉《乐律全书》与明初《明集礼》所载的宫廷音乐(19)谢俊仁:《明朝宫廷“含变音”五声音阶的结构分析与传播变化》,《音乐传播》2017年第4期,第32—38页。,有其特别的历史意义。文章并指出,经过再多一次的乐音转换,便产生含清商及清徵的五声音阶,类似日本的都节音阶,亦曾使用于《神奇秘谱》(1425)《樵歌》第二段。其产生程序如表3:

表3

这类似本文所提出的苦音产生程序。两者不相同之处是,产生苦音的程序是“升高半音”,而产生含清商五声音阶和都节音阶的程序是“降低半音”。

徐荣坤亦曾指出(20)徐荣坤:《关于日本都节、琉球调式成因及形成时期等问题的探讨》,《音乐研究》1998年第2期,第35—43页。,以宫为主音的五声音阶,把其mi与la降低半音便变成都节音阶;以羽为主音的五声音阶,把其do与sol升高半音便变成琉球音阶。徐荣坤解释,这是西洋音乐传入日本与琉球之后创造出来的:前者是同主音七声小调式音阶省去其小调唱名的re与sol,后者是同主音七声大调式音阶省去其大调唱名的re与la。徐荣坤的观点,套用了大小调转换的理论,不过,为何省去转换之后的re与sol或re与la,却较难理解得到。笔者的建议,则是直接使用乐音转换“升高半音”或“降低半音”,而不拘泥传统五声或七声音阶理论,这可能更清晰和合理。

2.民间音乐家的思维

历史上,各种音乐理论都是来自学者。不过,民间音乐家的创造力,不应该受理论缚束。宋朝陈旸《乐书》曾说:“有正声焉,有间声焉……其声间杂繁促,不协律吕,谓之间声,此郑卫之音,俗乐之发也。雅颂之音理而民正,郑卫之曲动而心淫。”(21)陈旸:《乐书》卷九十六《和声》,载《四库全书》,上海古籍出版社1987年,第211册。陈旸这段文字之目的,是贬低民间音乐,谓之郑卫之音。不过,从另一个角度来看,这正显示了民间音乐不受理论缚束,其声音可以“不协律吕”,却可以动人心。民间音乐不受理论缚束,其传承靠口传心授,可以自由蜕变,结果产生了不跟随理论的音乐体系。笔者觉得,现代学者研究传统音乐时,亦可以跳出传统理论的框架,而参考民间音乐家的思维以及传承方式。

至于苦音↑bsi与↑fa的产生,可能有以下两个原因。首先,焦金海讨论苦音筝曲时(22)焦金海:《筝乐苦音研究》,《音乐研究》1998年第2期,第19—29页。,指出si与fa两音常与吟揉结合,使音高不稳定。此外,由于“音阶四”和“音阶五”均不是一般的五声音阶,其变化音没有理论的标准,可能因应不同乐种和不同音乐家的习惯而稍有差异。故此,“音阶四”与“音阶五”的si和fa音变得游移(表4):

表4

经过世代传承,两音阶逐渐混合起来,有时候更与属羽调式的“音阶三”综合使用,便形成了sol、bsi/↑bsi/si、do、re、fa/↑fa/#fa的苦音体系。

乐音转换产生苦音的猜想,符合琴曲在传承时蜕变为苦音的情况,这在稍后详述。以下先讨论苦音唱名的问题。

五、苦音唱名的问题

学者多以sol、(la)、bsi/↑bsi/si、do、re、fa/↑fa/#fa为苦音的唱名,有数个重要原因:

·民间音乐家的习惯;

·si和fa音在不少传统乐种都是游移的;

·宫音的音高应该是稳定的,故此,把游移的si或fa音的唱名转为do未必适合;

·配合古筝“重三重六”的演奏方式;

·花音与苦音的转换不适宜理解为转调;

·一些苦音旋律属综合调式或有频密的调式交替,适宜用固定调记谱。

不过,在个别情况,我们还要考虑以下各因素。

1.历史因素

首先要考虑的,是个别传统的唱名习惯。古琴苦音乐曲主要归入徵调及羽调。琴曲的宫、商、角、徵、羽五调,皆是用正调调弦,七条弦的音高是C、D、F、G、A、C、D。在明朝至清中叶,只有宫调和羽调的理解跟现代对调式的理解相若,一般羽调琴曲可以理解为以D音为调头的羽调式。角调和徵调则不属现代对调式的理解,而指其结束音的音高分别等同三弦散声F与四弦散声G。(23)在唐朝,古琴七条弦名为宫、商、角、徵、羽、文、武。故此,三弦是角弦,四弦是徵弦。徵调琴曲的调式,在琴曲的传承过程中不断蜕变,在不同琴谱不同琴曲并不相同。(24)较详细的讨论,参见谢俊仁:《明朝琴曲的清商音与含半音五声音阶》,《天津音乐学院学报》2019年第4期,第39—45页。《神奇秘谱》(1425)的徵调曲使用很多变音,调性不稳定;《梧冈琴谱》(1546)的徵调曲,主要是以G为调头的宫调式;在《西麓堂琴统》(1525)和《风宣玄品》(1539),则有个别徵调曲是以G为调头的羽调式。故此,徵调苦音琴曲的调名,并不显示其音阶是以G音为sol。

不过,羽调苦音琴曲的调名,则显示其音阶是以D音为la。故此,从历史角度来看,羽调苦音琴曲较适合用la、(si)、do/↑do/#do、re、mi、sol/↑sol/#sol为唱名。然而,这与一般羽调不同,其do音和sol音很多时是偏高少许或高半音的。例2为《大还阁》羽调《汉宫秋》第四段后半部分,使用了D、#F、G、A、C/↑C,按羽调的唱名,便是la、#do、re、mi、sol/↑sol。

例2.

环观其他乐种,还有其他传统苦音乐曲曾使用羽调唱名的。华秋苹《琵琶谱》(1818)中卷收录的《思春》属“正调”,调弦为“合上尺合”,骨干音记谱为“合、一、上、尺、凡”,据笔者分析(25)谢俊仁:《从琵琶曲〈思春〉到粤乐〈悲秋〉的乐调考证与传播变化》,《音乐传播》2016年第2期,第11—15页。,其“一、上”是小二度,“凡、六”是大二度,属徵调苦音。《琵琶谱》下卷的《月儿高》属“六调”,调弦为“四尺工四”,骨干音记谱为“四、上、尺、工、六”,看似是一般的羽调,不过,其“六调”的音位图显示,其相位的“上”音是高半音的,故此,虽然使用不同调名记谱,其骨干音与《思春》的骨干音完全相同。这即是说,两曲使用相同的骨干音,但唱名不同,前者是la、#do、re、mi、sol,后者是sol、si、do、re、fa。笔者认为,同一本《琵琶谱》使用了不同唱名来记录两首骨干音完全相同的乐曲,可能显示两曲传承自使用不同唱名的不同来源。故此,历史因素影响了华秋苹对两曲唱名的选择。

此外,二十世纪初粤乐著作内,有“士工线即苦喉线”的论述。(26)谢俊仁、黄振丰:《粤派扬琴的调音对七平均律的启示》,《星海音乐学院学报》2018年第4期,第128—136页。由“正线”转到“士工线”,是把前者的sol音变为后者的la音,向下方大二度转调。“士工线即苦喉线”便是以la、do、re、mi、sol为苦喉的唱名。不过,使用这传统唱名时,需要理解其do音是偏高的,有学者称之为“特殊的羽调式”。(27)粤剧唱腔音乐概论编写组:《粤剧唱腔音乐概论》,人民音乐出版社1984年,第44页。

以上阐述的苦音例子使用la、do、re、mi、sol为唱名时,其do音偏高或游移,并不符合早前提出“宫音属稳定”的观点。不过,杨善武曾说:“宫音在调式中的功能是相对的……它在宫调式以外的调式中可能就是不稳定的音级……即使是在宫调式中,作为主音的宫音在一定的进行中也可能是不稳定的。”(28)杨善武:《调式辨别上的一个误区:律制决定论——从苦音宫调再谈调式辨别问题之二》,《交响》2003年第3期,第20—26页。湖南花鼓戏的羽调音阶,学者称为“湘羽”(29)李玫:《“中立音”音律现象的研究》,上海音乐学院出版社2005年,第84页。吴成祥:《“湘羽”调式特性旋律音调的结构分析及溯源》,福建师范大学2017年博士论文,第69—70页。,其do、re和sol音,常是偏高和不稳定的,但一般学者都接受这不稳定do音的唱名。故此,“宫音属稳定”这观点并不是绝对的,需要考虑历史因素与以下的其他因素。

2.结束音的影响

上述的羽调《汉宫秋》乐段例子,如果不考虑历史因素,而改用sol、si、do、re、fa/↑fa为唱名,以sol为结束音,亦可以畅顺。不过,《大还阁琴谱》角调《溪山秋月》的情况便不同。一般的角调是指乐曲结束音的音高等同三弦散声F,属宫调式而多使用mi音。不过,《大还阁琴谱》《溪山秋月》则使用D、F/↑F、G、A、C/↑C,偶尔出现#C,全曲的结束音为F。如果选择以D音为sol,结束音便是bsi,这并非传统中国音乐的习惯。故此,如果选择以la、do/↑do、re、mi、sol/↑sol为唱名,do为结束音,便感觉较为畅顺。乐曲的↑do音主要使用于乐句进行之中。当乐句以do为结束音时,则主要使用原位do,这符合上述杨善武的观点。以下例3是《大还阁》《溪山秋月》第一段的结尾。

例3.

角调的琴曲不多,明确使用D、F/↑F、G、A、C/↑C,以F为结束音的角调曲,只有《溪山秋月》一首,但这不是孤例。归入凄凉调的《大还阁琴谱》《离骚》,也有类似的情况。《离骚》使用“紧二、五弦”,七条弦的音高是C、bE、F、G、bB、C、D,全曲结束音是C。现代常弹奏的《神奇秘谱》版本属C商调式,《大还阁》版本的前十五段,则使用G、bB/↓B/B、C、D、F/↑F/#F,属苦音。(30)乐曲最后数段出现转调,使用C、E、F、G、B为骨干音,C为结束音,也属苦音。各乐段的结束音,除了C之外,还有D、G和bB。假若以G音为sol的话,以bB结束的段落便是以bsi结束,并非一般习惯。如果改以G为la,各段落的结束音C、D、G、bB是re、mi、la、do,便感觉较畅顺。上述《溪山秋月》及《离骚》的情况,显示了结束音对唱名选择的重要性。

3.苦音的旋法

《大还阁琴谱》《离骚》一些段落的旋法,亦影响其唱名的选择。以下例4是第八段:

例4.

可以看到,不计“滚拂”而出现的短音,全乐段使用G、bB/↓B、D、F/↑F/#F,而C音只出现一次。如此,骨干音的唱名,较为适合使用la、do/↑do、mi、sol/↑sol/#sol;若改为使用sol、bsi/↑bsi、re、fa/↑fa/#fa,没有do音,便不是一般的习惯。

六、苦音体系的调式名称

从以上分析看到,并非所有苦音乐曲都适合使用sol、(la)、bsi/↑bsi/si、do、re、fa/↑fa/#fa为唱名的。在个别情况,因应其历史因素、结束音或旋法,可能更适合使用la、(si)、do/↑do/#do、re、mi、sol/↑sol/#sol为唱名。由于不同情况下可以使用不同的唱名,故此,把不同结束音的苦音乐曲简单称为徵调式、宫调式或商调式,可能引致混淆。例如,称潮州筝曲《寒鸦戏水》及客家筝曲《出水莲》属宫调式时,是以sol、(la)、↑bsi、do、re、(mi)、↑fa为唱名。称《大还阁》《溪山秋月》属宫调式时,则是以la、do/↑do、re、mi、sol/↑sol为唱名,两者并不相同。

故此,描述苦音调式,需要使用较详细的方法。笔者认为,一个清晰的方法,是说明两个游移音级用什么唱名。例如说,“以si与fa为游移音级的徵调式苦音”,或“以do与sol为游移音级的羽调式苦音”。如此,《寒鸦戏水》属“以si与fa为游移音级的宫调式苦音”,《溪山秋月》属“以do与sol为游移音级的宫调式苦音”,这样便不会混淆。

七、传承时的蜕变

1.苦音琴曲传承至清末的蜕变

基于各种环境因素,琴曲在传承过程中不断蜕变。明初使用很多变音的琴曲,例如《神奇秘谱》的《白雪》,传承至清末时,大都蜕变为纯五声。(31)谢俊仁:《从半音阶到五声音阶:明清琴曲音律实践与意识形态的汇合》,载《审律寻幽:谢俊仁古琴论文与曲谱集》,重庆出版社2016年。明末清初所使用的微分音,渐遭一些琴人批评。《春草堂琴谱》(1744)说:“每见世之鼓琴者,任意往来,过度妄取,怪诞百出,弊窦丛生,岂知古圣以律正音。音不合律,而欲造于精微,岂不谬哉。”至清末民初,大部分琴谱再没有使用微分音,苦音琴曲大都变为以五正声为骨干音的一般调式。(32)谢俊仁:《由〈洞庭秋思〉看民间乐制在琴曲的运用》,载《审律寻幽:谢俊仁古琴论文与曲谱集》,重庆出版社2016年。《塞上鸿》与《山居吟》成为一般的G羽调式,《雉朝飞》《汉宫秋》与《春晓吟》成为一般的D羽调式,《溪山秋月》成为一般的F宫调式(33)《汉宫秋》在部分琴谱名为《汉宫秋月》;《溪山秋月》在部分琴谱名为《箕山秋月》。有关《溪山秋月》的蜕变,可参考袁兆勇《琴曲〈溪山秋月〉初探:调式、律制和泛音使用的特色》,发表于“香港琴学青年论坛”(香港,2015年)。,《离骚》成为一般的C商调式(最后数段转为C羽调式)。《洞庭秋思》的情况较为特别,其《悟雪山房琴谱》(1836)版本,把正调调弦改为“慢一、三、六弦”的B、D、E、G、A、B、D,成为一般的G宫调式。传统音乐在传承过程中蜕变,不是古琴独有的。很多其他乐种,也有类似情况,产生了不同年代的不同版本。上文讨论过的华秋苹《琵琶谱》(34)谢俊仁:《从琵琶曲〈思春〉到粤乐〈悲秋〉的乐调考证与传播变化》,《音乐传播》2016年第2期,第11—15页。,其苦音乐曲传承至二十世纪,大都成为一般的羽调。

2.升高do音与sol音形成苦音琴曲

至于苦音琴曲在明朝较早版本的情况,可以为苦音的形成带来启示。先看徵调苦音琴曲:《山居吟》现存最早的《神奇秘谱》版本(35)笔者打谱的《神奇秘谱》《山居吟》,载《审律寻幽:谢俊仁古琴论文与曲谱集》,重庆出版社2016年。,类似《神奇秘谱》其他徵调曲般,调性不断变化。稍后的《西麓堂琴统》(1525)版本,调性仍有变化,不过,其第一段的开始乐段(例5),则清晰使用G、(A)、bB、C、D、F,属G羽调式。

例5.

此乐段与以下例6的《大还阁》版本比较,可以看到原属G羽调式的旋律,升高了属do音的bB与属sol音的F,成为使用G、(A)、B、C、D、↑F/#F的苦音。(36)乐段还有一个使用六弦六徽九的↑C音。

例6.

徵调苦音琴曲《渭滨吟》及《洞庭秋思》的现存最早版本均是《西麓堂琴统》本,情况类似《山居吟》,全曲调性多变。不过,《渭滨吟》的第一段以及《洞庭秋思》的第二段开始乐段,亦清晰使用骨干音G、A、bB、C、D、F;两曲传承至明末清初,则升高了属do音的bB与属sol音的F,蜕变为苦音。至于羽调苦音琴曲,《雉朝飞》《春晓吟》和《汉宫秋》三曲的现存最早版本分别为《神奇秘谱》本、《西麓堂琴统》本与《玉梧琴谱》本(1589)(37)较早的《西麓堂琴统》的《汉宫秋》属同名异曲。,前两者的骨干音为D、(E)、F、G、A、C,后者为D、(E)、F、G、A、(B)、C,均属一般的D羽调式;三曲传承至明末清初,亦是升高了属do音的F与属sol音的C,蜕变为苦音。可以看到,明末清初徵调和羽调琴曲的苦音旋律,多是由一般羽调框架经过升高do音与sol音蜕变而来的。

至于角调《溪山秋月》和凄凉调《离骚》,前者的现存最早版本为《真传正宗琴谱》本(1589)(38)此版本名为《箕山秋月》。,使用D、F、G、A、C,以F为do,蜕变为《大还阁》版本后,使用D、F/↑F、G、A、C/↑C。后者的现存最早版本为《神奇秘谱》本,骨干音使用G、(A)、bB 、C、D、(bE)、F,以bB 为do,蜕变为《大还阁》版本后,前十五段使用G、bB/↓B/B、C、D、F/↑F/#F。两曲的《大还阁》苦音版本,亦是经过升高do音与sol音蜕变而来的。

笔者在上文提出乐音转换产生苦音的猜想时,羽调式的“音阶三”使用了sol、bsi、do、re、fa为唱名,转换到“音阶四”和“音阶五”时,升高bsi与fa音。如果把“音阶三”的唱名改为la、do、re、mi、sol,转换到“音阶四”和“音阶五”时,便是升高do音与sol音(表5),正符合了琴曲蜕变为苦音的情况。

表5

3.苦音与一般调式的循环变化

明末清初苦音琴曲的形成,可能受到当时民间苦音乐曲的影响。民间音乐影响琴曲由来已久,早在北宋年代,苏轼便说过:“世以琴为雅声,过矣。琴正古之郑卫耳。”(39)苏轼:《杂书琴事》,载《苏轼文集》,中华书局1986年,卷71,第2244页。不过,我们还要考虑以下两点:

首先,《松弦馆琴谱》与《大还阁琴谱》皆为虞山派的琴谱。由于虞山派崇尚古与雅,我们需要解释,为何来自民间音乐的苦音,会被运用于以汉朝宫廷与周文王故事为题材的《汉宫秋》与《渭滨吟》。笔者认为,这很可能显示苦音有悠久历史,代表了古乐,所以适合使用于历史宫廷题材。

其二,《雉朝飞》和《汉宫秋》两曲的早期版本,虽然骨干旋律属一般羽调式,但两者都偶尔使用了少量的#F,于《雉朝飞》九次在七弦六徽、两次在六弦“九十间”,于《汉宫秋》六次在七弦六徽,并在二弦十一徽、七弦十一徽、五弦八徽和四弦“七下”各一次。《真传正宗琴谱》的《箕山秋月》亦有一个六弦“九十间”的#F音。如果只看这三个早期版本,这些#F音显得格格不入,琴家吴文光及陈长林为《神奇秘谱》《雉朝飞》打谱时,除保留了六弦“九十间”的#F之外,便把所有七弦六徽都改动了。(40)陈长林:《陈长林古琴谱集》,文化艺术出版社2013年。吴文光:《神奇秘谱乐诠》,上海音乐出版社2008年。诚然,七弦六徽可以是七弦“六下”的手误。不过,由于升高的F音在《大还阁》版本属骨干音,此音出现于早期版本应该不是偶然或手误的。笔者猜测,琴曲使用苦音,可能在明朝以前已经出现了。到了明朝,基于环境因素,偏差的乐音逐渐变为正声,苦音便成为了一般的羽调式或其他调式。再到明末时,基于不同的环境因素,乐曲又恢复了苦音风格。这便解释得到,《雉朝飞》《汉宫秋》与《溪山秋月》的早期版本,会出现这些看来格格不入的#F音,因为这些#F音,可能是更早的苦音版本在传承时遗留下来的。

笔者再进一步猜测,明初琴谱看似一般调式的旋律,个别琴人弹奏时可能仍保存了少许苦音特色。明朝琴曲使用简略记谱,实际按音位置可能与琴谱记录稍有偏差。(41)谢俊仁:《明朝琴谱所记徽位是否为“简略”记谱?》,《中国音乐学》2002年第3期,第56—59页。《西麓堂琴统》便曾于“调弦法” 说:“此弦按十一徽调之不应,盖在第三弦十一徽微上而应也,谱中欲写十一徽微上,字恐太繁,故于此重辨,使学者知之。”故此,即使琴谱没有显示偏高的音,个别琴人可能仍按照苦音的风格,把个别按音稍为偏高,配合了琴谱内偶尔出现的变音,让苦音风格得以保留,直至明末,再将其发扬。然而,到清末,苦音的风格又再丧失,偏差的乐音又变回正声。结果,苦音与一般调式,在历史洪流中循环变化。

八、有关琉球音阶的猜想

在总结之前,笔者回到琉球音阶的问题。琉球音阶一般理解为do、mi、fa、sol、si。有关琉球音阶的来源,不同学者有不同的看法。徐荣坤认为是受到西方音乐的影响,李来璋则认为是对中国乐谱的错误理解(42)李来璋:《由“路次乐”的原型考证再谈日本“琉球调式音阶”的成因》,《中国音乐》2000年第2期,第30—31页、第56页。,把“移宫犯调”的古谱翻译错了。王耀华分析了中国曲调变成琉球旋律的模式(43)王耀华:《琉球音乐对中国音乐受容的两种样式及其规律》,《音乐研究》2004年第4期,第54—59页。,认为中国《茉莉花》变化为琉球《打花鼓之歌》时,音阶由sol、la、do、re、mi变为do、mi、fa、sol、si;王耀华亦指出,中国三弦正调调弦的“合、四、工”为sol、la、mi,而琉球三线一扬调子的“合、四、工”为si、do、sol。骤眼看,两者的关系并不很明显。不过,如果把琉球音阶的唱名改为la、#do、re、mi、#sol,把一扬调子的“合、四、工”改为#sol、la、mi的话,与中国音阶以及中国三弦调弦的关系便一目了然,这亦即是笔者所述,把sol与do升高半音的乐音转换。如此,琉球音阶很可能不是来自中国“移宫犯调”古谱的错误翻译,而是参照了中国苦音的形成而发展出来的。

总 结

明末清初的几本重要琴谱收录了不少苦音琴曲,为苦音的特性提供了几点重要启示。首先,苦音的si与fa可以偏差至原位si和#fa,学者提出的苦音概念,需要解释到这现象。其二,并非所有苦音乐曲都适合使用sol、(la)、bsi/↑bsi/si、do、re、fa/↑fa/#fa为唱名的。在个别情况,因应其历史因素、结束音或旋法,可能更适合使用la、(si)、do/↑do/#do、re、mi、sol/↑sol/#sol为唱名。其三,苦音琴曲多是由一般调式框架经过升高do音与sol音蜕变而来的,这蜕变可能来自民间音乐家的思维,是传统“半音相借”程序的延续,而不受理论缚束。在历史洪流中,苦音与一般调式循环变化,亦可能影响了琉球音阶的形成。现代学者研究传统音乐时,可以跳出传统理论的框架,而参考民间音乐家的思维以及传承方式。